ベランダで多肉植物を育てると、夏は直射と西日、冬は冷え込みと風で悩みが尽きません。そこで本ガイドは「多肉 植物 遮光 ネット ベランダ」を軸に、季節や置き場の条件に合わせた実践手順を体系化しました。まず多くの疑問に答える入り口として、「多肉植物に遮光ネットはいつから必要ですか?」を年間スケジュールで示し、春の慣らしから盛夏、初秋までの移行をわかりやすく整理します。あわせて「ベランダ 遮光ネット 効果?」を温度・光・通風の三点から可視化し、葉焼け予防や鉢内温度の抑制、光の拡散による徒長対策まで、仕組みとメリットを丁寧に解説します。

これを踏まえ、運用設計では「多肉植物 遮光ネット 遮光率」を環境別・品種別に提案し、上面と西面の組み合わせ、重ね張りの可否、時間帯での可変運用を具体化します。資材の選び分けでは「遮光ネットの色はどのように選べばよいですか?」を遮熱性・目隠し・景観・耐久性の観点で整理し、白・シルバー・黒それぞれの使いどころを示します。さらに「遮光ネット 植物 張り方」では角度・距離・固定・排水を数値目安つきで手順化し、強風や台風期にも崩れにくい設置を解説します。コスト面の不安には「100均 遮光ネット 多肉」を活用した短冊追加やカーテン式の可変構成を紹介し、最小投資で効果を出す工夫をまとめました。

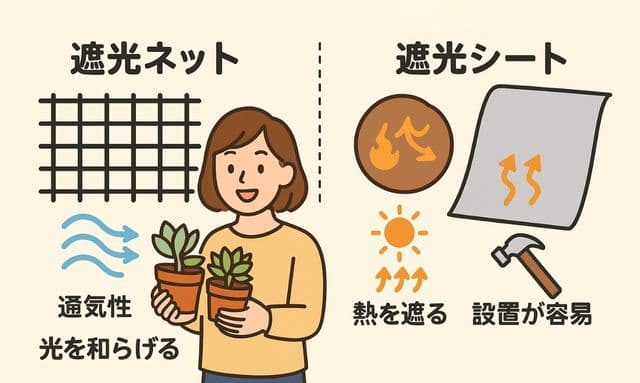

一方で、屋外管理が難しい日や季節もあります。「多肉植物は窓越しに日光を当ててもいいですか?」では方角ごとの時間配分、ガラスからの距離、レースやブラインドの活用、室内での通風・補光の考え方を解説します。また、資材選定で迷いやすい「遮光ネットと遮光シートの違いは何ですか?」は、構造・通気・温度挙動・運用のしやすさを比較し、ベランダ向けの現実的な使い分けを提示します。季節の締めくくりとして「ベランダで多肉植物を冬越しするにはどうしたらいいですか?」の章では、凍結回避・過湿回避・風よけの三本柱を基準に、断熱・カバー・出し入れ運用・給水タイミングのチェックリストを整えました。こうして“角度・距離・時間”を核にした設計と、色・遮光率・設置手順の合わせ技で、あなたのベランダに最適化された管理が実現します。

記事のポイント

遮光ネットの始めどきと季節ごとの遮光率の目安

ベランダでの張り方(角度・距離・固定)と得られる効果

色や素材(ネット/シート)の違いと使い分け

窓越し管理と冬越しに必要な温度・水・風の基本運用

多肉 植物 遮光 ネット ベランダ 基礎ガイド

100均 遮光ネット 多肉

多肉 遮光 アイデア

多肉植物は窓越しに日光を当ててもいいですか?

遮光ネットと遮光シートの違いは何ですか?

ベランダで多肉植物を冬越しするにはどうしたらいいですか?

多肉植物に遮光ネットはいつから必要ですか?

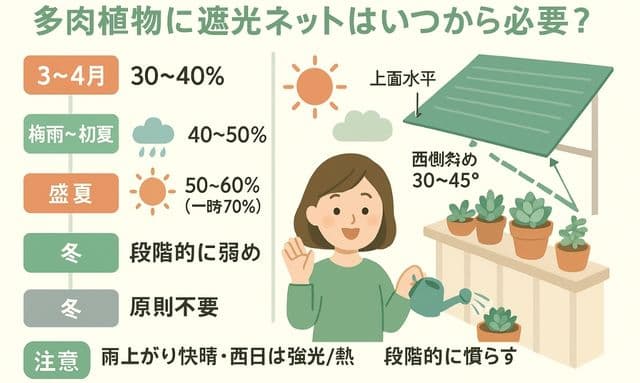

最短距離で言えば、春の強光が本格化する前に“軽めの遮光”を始め、梅雨明け〜盛夏は“強め”、残暑が落ち着く初秋に“段階的に弱める”流れが安全です。カレンダーだけで機械的に決めるのではなく、方角・反射・通風・気温の組み合わせで判断するのが失敗を減らす近道になります。

ここで季節ごとの目安を整理します。

・3〜4月(慣らし期)

冬の弱光からいきなり直射に戻すと葉先が白抜けしやすい時期です。30〜40%程度の軽遮光から始め、午前は外す・正午前後だけ掛けるなど“時間で刻む”運用にするとスムーズに慣れます。植え替え直後や小苗は一段階強めにすると安定します。

・梅雨〜梅雨明け直後

雨のあとにカラッと晴れる“急変”で葉焼けが起きがちです。40〜50%を基準に、雨上がり快晴日は午前中から掛ける。通風を確保できる“浮かせ張り(葉面から10〜15cm離す)”にすると蒸れを避けられます。

・夏至後〜7・8月(盛夏)

入射角が低くなり、今まで日陰だった段にも斜光が差し込みます。上面50〜60%+西面の斜め張りが主力です。熱波やフェーンの日だけ薄手を重ねて“体感70%前後”に上げ、夕方には一枚外して放熱します。

・9月(残暑〜初秋)

最高気温が28℃前後に落ち、日差しが和らいできたら二週間ほどかけて一段ずつ遮光を弱めます。いきなり無遮光へ戻さず、曇天日から外すと徒長を防げます。

・冬

遮光は原則不要です。日照を最大化し、霜・凍結は不織布や発泡材で“夜だけ保護”の発想に切り替えます。

地域差もあります。関東〜東海は4月下旬から軽遮光、西日本の内陸や南向き高層ベランダは4月中旬からの準備が無難です。北海道・東北の平地なら5月開始でも間に合いますが、夏場の強度は本州と同等を想定してください。いずれにしても、ベランダはコンクリートの輻射とガラスの反射で“地上より一段過酷”になりやすいことを前提に見積もると安全域に入ります。

種類での微調整も効果的です。

・エケベリア/セダム:春秋は無遮光〜30%、盛夏は50〜60%が目安。斑入りや葉が薄い個体は一段階強め。

・ハオルチア/ガステリア:通年30〜50%、真夏のみ50〜60%。透明窓タイプは角度と距離をより意識します。

・小苗・挿し木・植え替え直後:一時的に強め(50〜60%)で保護し、根が動いたら段階的に戻します。

“掛け始め・強める・弱める”の判断はサインで見極めます。

・掛け始めの合図:晴天続きで葉が熱い/白っぽい抜けや褐点/雨上がり快晴で斑点状の焦げ。

・強める合図:正午〜15時の葉温が高い、鉢縁が触って熱い、午後にぐったりしやすい。

・弱める合図:徒長で節間が伸びる、ロゼットが開き過ぎる、発色が鈍る。

簡易判定なら“手のひら影チェック”が便利です。影がくっきり=強光、やや柔らかい=中庸、ぼんやり=過遮光気味という目安になります。

実装は段階的に行います。

中庸の一枚(40〜50%)をベースに、葉面から10〜15cm“浮かせて”張る。

西日が刺す段や手すり際など“熱点”だけ短冊ネットで部分強化。

一週間単位で、朝の直射時間を15〜30分ずつ延ばすか、遮光率を一段下げる。

曇天や北風の日は一時的に外し、光合成の貯金をつくる。

やってはいけないのは、長期間の強遮光を“掛けっぱなし”にすることです。80〜90%相当を常用すると光合成が足りず、秋の回復に時間がかかります。反対に、盛夏の無遮光は葉温>気温の状態を長くつくり、焼けや煮えのリスクを上げます。だからこそ、“季節の段階×品種特性×ベランダ環境”の掛け算で開始時期と強さを決め、時間帯で細かく調整する運用が現実解です。

ベランダ 遮光ネット 効果?

まず押さえたい効果は三つあります。ひとつ目は直射光をやわらげ、葉焼けや高温障害のピークを下げることです。ベランダはコンクリートや手すりの反射・輻射で“正午と西日”の負担が跳ね上がりますが、ネットを上面水平+西側斜めで張るだけで入射角をずらせます。これにより、葉面温度と鉢内温度の過度な上昇が抑えられ、蒸散の失われ過ぎを防げます。ふたつ目は光の拡散です。白やシルバー系のネットは反射・散乱が起きやすく、強い点光を柔らかい面光に変えます。棚の奥や下段にも明るさが回り込み、ロゼットの開き過ぎや徒長を抑えやすくなります。三つ目は“環境の均一化”です。時間帯で激しく変わる光と熱をネットがならし、日々の水やりリズムが整います。結果として、夏の山場でも管理がシンプルになります。

ここで色による差にも触れておきます。白・シルバーはネット自体が熱を持ちにくく、同じ遮光率でも下の空気が温まりにくい傾向があります。多段ラックや南西向きの過酷な置き場では使い勝手が良好です。一方で黒は同遮光率でも“暗く感じる”ため、目隠しや眩しさ対策に強みがあります。つまり、上面は白・シルバーで遮熱、側面は黒の短冊で西日と視線を切る、といった役割分担が現実的です。

効果を最大化するには設置が肝心です。ネットと植物の間に10〜15cmの空気層をつくる“浮かせ張り”にすると、熱と湿気の逃げ道が生まれます。上面は水平〜前下がり5度で雨筋を前へ逃がし、西面は上端高め・下端低めの30〜45度で斜め張りにします。さらに、ハトメ+カラビナでカーテン状にしておけば、晴天の午後だけ閉じる、曇天は開けるといった時間制御が簡単です。固定は40〜60cmピッチで点数を増やし、角は補強テープで裂け防止にすると安心です。

他の例でいえば、副次的なメリットもあります。ネットが直射を拡散するため、乾きムラが減り、上段だけ極端にカラカラ・下段だけ湿りがちという偏りが和らぎます。加えて、雨だれの直撃が減るので、用土の跳ね返りや病斑の誘発も抑制しやすくなります。室内側へ入る眩しさがやわらぎ、昼間の室温上昇をわずかに抑える効果も期待できます。

一方でデメリットや注意点も明確です。囲い込み過ぎると通風が落ち、内部がサウナ化します。ぐるりと密閉するのではなく、三方のうち一辺は常に開放してください。日陰が増えるぶん乾きは遅くなり、過湿・蒸れ・カビのリスクが上がります。水やりは“天気の良い日の午前”へ寄せ、受け皿の滞水は避けると安定します。強風・台風ではネットが帆のように煽られます。取り外しやすい構造にして、裾はウォーターウエイトで押さえ、注意報時は側面だけでも外すと事故が減ります。なお、手すり外側へのはみ出しや避難口上部の占有は管理規約に抵触しやすいので、設置前に必ず確認しましょう。

ここで、効果を“見える化”する簡単な手順を提案します。まず正午と15時に、葉と鉢縁へ触れて熱さを比較します。次に、スマホの簡易照度アプリでネット下の明るさを同じ位置・時刻で記録します。最後に、週単位で徒長・色の締まり・葉焼け跡の有無を点検します。これだけで、張り方や色・角度の調整が必要かどうかが判断できます。

いずれにしても、遮光ネットの効果は“角度・距離・時間”の三点設計で決まります。上面は白系で熱を逃がし、西面は黒の短冊で斜光を切る。ネットは浮かせ、開閉で時間帯を刻む。こうした小さな工夫の積み重ねによって、ベランダでも葉焼けと蒸れのリスクを同時に下げられ、夏の管理がぐっと楽になります。

多肉植物 遮光ネット 遮光率

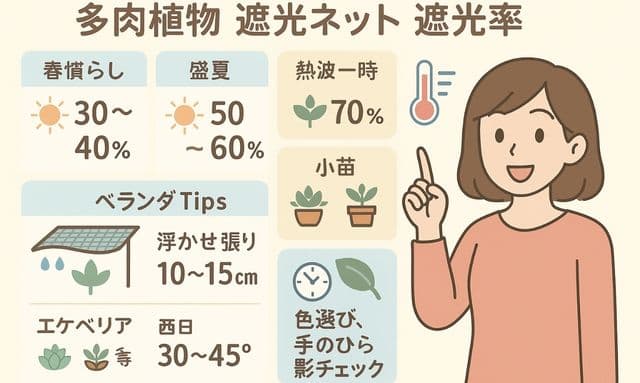

まず押さえたいのは、遮光率は“固定の正解”ではなく環境と時期で動かす指標だという点です。ベースとしては、春の慣らし期は30〜40%、盛夏は50〜60%を中心に考え、熱波や強い西日が刺す時間帯だけ一時的に70%相当へ引き上げる運用が扱いやすいでしょう。いずれにしても、長時間の強遮光は徒長や色抜けを招くため、時間・角度・距離で細かく調整する前提で選びます。

ここで環境差を整理します。南〜西向きでコンクリートやガラスの反射が強いベランダは、同じ数値でも“効きが弱く感じる”ことがあります。手すり際や上段は輻射と斜光が重なりやすく、ワンランク高い遮光率か、短冊ネットの追加が有効です。反対に、東向きや午前だけ日が差す場所では、春〜初夏は30〜40%でも十分に締まった株姿を保てます。高さ方向の差も無視できません。最上段は光も熱も集まりやすく、下段は拡散光が多くなるため、同じ棚でも段ごとに設定を変えると安定します。

種類・サイズ別の目安は次の通りです。

・エケベリア/セダム系(強光に締まりやすい):春秋は無遮光〜30%、真夏は50〜60%。斑入りや葉の薄い品種は同条件でも一段上げると安全域に入ります。

・ハオルチア/ガステリア系(半日陰好み):通年30〜50%、真夏のみ50〜60%へ。透明窓のあるタイプは直射を嫌うため、角度と距離も意識してください。

・小苗・挿し木・植え替え直後:光ストレスに弱く、時限的に50〜60%へ。根が動き出したら段階的に下げます。

判断を誤らないために、観察の“ものさし”を用意しておきます。

・遮光不足のサイン:葉が熱く、白抜けや褐点が出る/表皮が半透明気味になる/日中に急な萎れが起きる。

・遮光過多のサイン:徒長で節間が伸びる/ロゼットが開きすぎる/発色が鈍る/新葉が薄くなる。

・触診のコツ:正午前後に葉と鉢縁を指で触れ、熱いと感じるなら“角度か距離を足す”。逆に冷たく湿ったままなら“風と光を戻す”。

数値だけに頼らず、現場で合わせ込む手順も示します。

まずは中庸の一枚(40〜50%)を“浮かせ張り”で設置し、葉面からネットまで10〜15cmの空気層を確保します。

西日が強い日は午後だけ短冊ネットを追加し、合計の体感遮光を5〜10%上げます。

曇天や北風で涼しい日は、一時的に短冊を外して光合成の時間を取り戻します。

2週間を一単位に、徒長・発色・葉温の三点を同じ時刻で記録し、必要なら5%刻みで上げ下げします。

ここで、測るヒントも挙げておきます。スマホの簡易照度アプリでも構いません。真夏の正午前後、ネット下で2万〜4万lx程度が一つの目安になります(屋外直射は5万〜8万lx程度)。数値が取りにくい場合は“手のひら影チェック”でも判断可能です。影の輪郭がくっきりなら強光、輪郭がやや柔らかければ中庸、ぼんやりなら過遮光気味と捉えましょう。

重ね張りの扱いには注意が必要です。二重にすれば遮光率は掛け算ではなく“加算に近い体感”になりますが、同時に通風が落ちます。なぜならば、網同士の隙間がズレると乱流が減り、熱がこもりやすくなるからです。こうすればトラブルを避けられます。重ねるのは熱波日の午後だけ、側面は常に一辺を開放、前下がりで雨筋を逃がす。これだけで蒸れのリスクは大きく下がります。

やってはいけない設定も明確です。80〜90%の極端な数値を常用し続ける運用はおすすめしません。光合成が不足して株力が落ち、秋の回復が遅れます。逆に、真夏でも無遮光を貫くと“葉温>気温”の状態が長く続き、焼けや煮えのダメージが蓄積します。つまり、遮光率は“天気・方角・高さ・種類・生育段階”の掛け算で決め、時間帯で細かく変えるものです。

最後にチェックリストを置きます。

・春:30〜40%で慣らし、正午前後だけ部分遮光。週ごとに直射時間を15〜30分延長。

・夏:上面50〜60%+西面短冊追加。熱波日は一時70%、夕方に一枚外して放熱。

・秋:二週間かけて40%→30%→無遮光へ段階的に戻す。

・常時点検:葉温、色の締まり、新葉の厚み、徒長の有無を同じ時刻で確認。結束バンドは耐候タイプへ定期交換。

これを理解した上で“中庸スタート→局所追加→時間可変”の順に組めば、光量の確保と温度ストレスの回避を両立しやすくなります。少なくとも、数値を一つ決め打ちにせず、植物の反応に合わせて5%刻みで調整する姿勢が、ベランダ管理の成功率を高めます。

遮光ネットの色はどのように選べばよいですか?

まずは目的を“暑さ対策・目隠し・耐久・景観”の四つに分けて考えると選びやすくなります。暑さを和らげて葉焼けや蒸れを抑えたいなら白系やシルバー系が有力です。光と熱を反射しやすく、ネット自体の温度が上がりにくいため、ベランダ全体の熱負荷を下げやすいからです。逆に、周囲の視線をしっかり遮りたい、暗く落ち着いた環境にしたい、汚れを目立たせたくないといった場合は黒系が使い勝手に優れます。黒は光を吸収して“しっかり暗く感じる”ので、同じ遮光率でも目隠し効果を体感しやすいでしょう。

このように言うと色だけで決めたくなりますが、方角と反射源の影響も無視できません。南〜西向きでコンクリートや金属手すりの輻射が強いベランダでは、白やシルバーの“遮熱寄り”が有利です。反射でネット下の空気が温まりにくく、通風と組み合わせれば葉面温度の上がり過ぎを抑えられます。一方で、道路や隣家が近く、視線対策を優先したい場合は側面だけ黒にすると落ち着きます。外から見たときの透けも減り、夜間の室内照明の漏れを和らげられます。

光の“質”の違いも押さえておきます。白・シルバーは拡散反射が起きやすく、棚の奥や下段にも柔らかい光が回り込みます。多段ラックで徒長を抑えたいときに効果的です。黒は光を吸収するぶんコントラストが強くなり、直視のまぶしさは減る一方、全体の明るさが落ちやすくなります。そこで、上面は白・シルバーで熱と直射を和らげ、側面は黒の“短冊”で西日や視線を切るという“色の役割分担”が現実的です。片面が銀・片面が黒の“銀黒ネット”なら、季節や方角で向きを変えるだけで調整できます。

メンテナンスと耐久も選択基準です。黒は汚れが目立ちにくく、紫外線にも比較的強い製品が多い傾向です。白やシルバーは清潔感がある反面、排気や雨ジミで灰色にくすみやすく、定期的な水洗いが前提になります。価格は色に加え、糸の太さ・編み方・耐候処理でも差が出ます。長期運用が前提の上面は“耐候グレードの白/シルバー”、交換しやすい側面は“扱いやすい黒”というハイブリッドがコスパを高めます。

ここから、失敗を減らす決め方の手順を示します。

目的を一つに絞る:暑さ優先か、目隠し優先か、景観重視かを書き出します。

環境を観察する:方角、午後の強光、床材の反射、風の抜けを把握します。

ベース色を選ぶ:上面は白/シルバー(遮熱・拡散)、側面は黒(目隠し・締まり)を基本にします。

小面積で試す:30〜60分ほど“実際の時間帯”に吊って温度と明るさを体感し、徒長や葉焼けの気配を観察します。

可変に組む:時間帯で開閉できるカーテン式、短冊の足し引きで“色と面積”を微調整します。

一方で注意点もあります。黒一色でぐるりと囲うと、通風が落ちて熱がこもりやすくなります。白・シルバーは眩しさが気になる立地もあり、近隣への反射配慮が必要な場合があります。管理規約で色指定や外観制限がある物件も少なくありません。ここでは、ベージュやグレー、グリーンといった景観になじむ色を選ぶと受け入れられやすいです。色は“遮光率”とは別の指標ですので、色を決めてから必要な遮光率(春30〜40%、盛夏50〜60%を基準に可変)を選び、重ね張りや角度で仕上げると調整幅が広がります。

最後に季節ごとの使い分けをまとめます。春は白・シルバーの薄手で慣らし、午前は開放、正午前後だけ半閉。夏は上面白/シルバー+側面黒の短冊で西日を切り、熱波日は短時間だけ重ねて遮光を上げます。秋は二週間ほどかけて黒の面積を減らし、白・シルバー一枚へ移行します。こうして“熱環境・光の拡散・目隠し・景観”の四要素を見比べながら配色を組めば、ベランダでも無理なく最適解に近づけます。

遮光ネット 植物 張り方

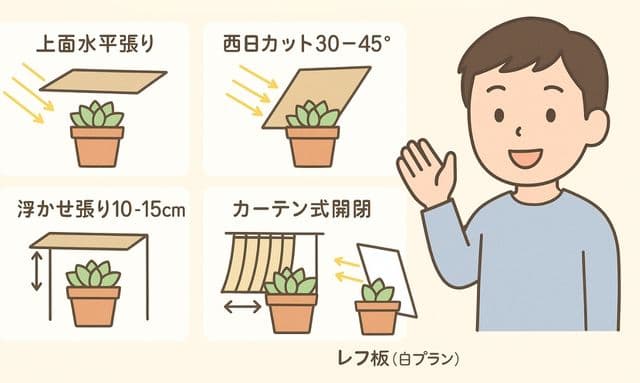

ポイントは「角度」「距離」「固定」の三つですが、実際には“風・雨・規約・着脱”までを含めて設計するとうまくいきます。ここではベランダ前提で、手順と数値目安を具体化します。

まず計画を立てます。午前・正午・午後の3回、置き場を観察して強光の方向と時間帯を書き出してください。これで“どこを、いつ切るか”が決まります。上面の直射を弱めるために水平張りを基本とし、西日が強い場合は西側に斜め面を追加します。面を増やしても、三方のうち一辺は必ず開放して通風を確保すると安定します。

材料は軽くて耐候性のあるものを選びます。ネットはポリエチレン系の遮光ネット(春30〜40%、盛夏50〜60%が扱いやすいです)。固定は突っ張り棒+物干し竿、または軽いアルミパイプを梁にし、ハトメにカラビナや結束バンドで吊ります。角部は補強テープを貼って裂け防止にすると長持ちします。なお、台風期に備えて“ワンタッチで外せる”カラビナを要所に混ぜておくと撤収が速いでしょう。

角度と距離の設計が仕上がりを左右します。上面は水平〜前下がり5度で張ると、直射を和らげつつ雨筋を前へ逃がせます。西側は上端を高く、下端を低くする30〜45度の斜め張りにすると、遅い時間帯の斜光を効率よく切れます。植物の天面からネットまでの距離は10〜15cmを目安にしてください。これより近いと熱と湿気がこもりやすく、離し過ぎると影が薄くなります。

固定方法は“点を増やして張力を分散”するのが基本です。ハトメ間隔は40〜60cm、角や端部は追加で一箇所ずつ増し締めするとバタつきが減ります。裾にはウォーターウエイトや砂袋を均等に配置し、1mあたり1〜2kg程度を目安に抑えます。ロープでテンションを取る場合は、左右から対角線上に軽く引き、面が波打たない程度に留めると破れにくいです。もちろん、排水口と避難経路は塞がない配置にしましょう。

雨と排水への配慮も重要です。ここで前縁を5〜10cm張り出し、鉢に雨だれが落ちにくい“ひさし”を作ると安心です。面に水が溜まると一気に荷重が増えるため、わずかな前下がりと逃げ道を必ず作ってください。受け皿を使う鉢は、豪雨前に外しておくと根腐れの予防になります。

安全と規約は必ず確認します。手すり外側のはみ出し、避難ハッチの上空、共用部への固定は管理規約で制限されることが多いです。突っ張り棒は必要な長さの“耐荷重表示がある製品”を選び、床・天井の接点に保護パッドを挟むと滑りにくくなります。強風注意報が出たら、側面の短冊や西面の斜め面だけでも一時的に外し、上面はウエイトを増やすと被害を抑えられます。

手順をまとめると次の通りです。

日照を記録し、強光の方向と時間を特定する。

梁(突っ張り棒+竿)を設置し、ネットを仮掛けして高さ・角度・距離を合わせる。

上面を水平〜5度の前下がりで固定し、西側に30〜45度の斜め面を追加。

ハトメ40〜60cmピッチで固定点を増やし、角は補強。裾にウエイトを均等配置。

開閉部を一辺つくり、カラビナで“カーテン状”に可変化。排水・避難の妨げがないか再確認。

ここで、よくある失敗も挙げておきます。ぐるりと囲う密閉構造は蒸れと高温の原因になります。ネットが葉に触れる状態もNGです。接触部が熱を持ち、葉焼けの起点になりがちです。結束バンドの劣化には気づきにくいため、月1回の点検と“耐候タイプへの交換”を習慣にすると事故が減ります。汚れたネットは遮光率が変わるので、シャワーで洗い流すだけでも性能が戻ります。

最後に季節運用です。春は30〜40%で慣らし、午前は開けて正午だけ部分遮光。夏の盛りは50〜60%を基準に、熱波日は薄手を一時的に重ねて夕方に外します。秋は二週間ほどかけて一枚ずつ減らすと徒長を防げます。こうして“開ける・角度を変える・重ねる”の三操作で追従すれば、葉焼けと蒸れの両リスクを着実に下げられます。

多肉 植物 遮光 ネット ベランダ 実践Q&A

100均 遮光ネット 多肉

多肉 遮光 アイデア

多肉植物は窓越しに日光を当ててもいいですか?

遮光ネットと遮光シートの違いは何ですか?

ベランダで多肉植物を冬越しするにはどうしたらいいですか?

100均 遮光ネット 多肉

単純に言えば、100均アイテムは“導入と微調整”に最適です。コストが低いぶん試行錯誤の回数を増やせますし、ベランダという制約の多い環境でも取り回しが軽く、設置・撤去のハードルが下がります。一方で、耐久性やサイズ自由度は限定されるため、要の部分だけはホームセンター資材で補強する“ハイブリッド構成”が現実的です。ここでは、買うべき道具、作り方、数値目安、季節運用、弱点のカバーまで一気に整理します。

まずは“100均でそろう実用品”です。遮光スクリーン/網状ネット(中庸の減光が多め)、寒冷紗、不織布(夜間の霜よけに向く)、結束バンド・S字フック・カラビナ、面ファスナー(マジックテープ)、ハトメリングと補修テープ、突っ張り棒と軽量ポール、ウォーターウエイト(裾のバタつき抑制)、白いプラダン(簡易レフ板)など。これだけで“角度・距離・時間”を動かす仕組みが組めます。

ここで、設置パターンをサイズ順に三段階で示します。

スポット対策(最小構成)

・西日の当たる棚の上段だけを狙い、幅20〜30cmの“短冊ネット”を3〜4本吊ります。

・物干し竿にカラビナで留め、15〜30cm間隔で配置。全体の明るさは維持しつつ、焦げやすい“熱点”だけを弱められます。ベーシック(上面+西側斜め)

・上面は水平張り、西側は上端高め・下端低めの30〜45度で斜め張り。

・ネットは棚天面から最低10cm(可能なら15cm)浮かせ、“風路”を確保します。

・固定点は40〜60cmピッチ。角は補修テープで裂け止めをしておくと安心です。セミハード(時間制御を追加)

・ハトメ+カラビナで“カーテン式”の開閉に。晴天の午前は開け、14〜16時だけ閉じます。

・熱波日は薄手ネットを重ねて“一時的に二重”、夕方に一枚外して放熱します。

数値目安も用意しておきます。

・減光感(イメージ):遮光スクリーンは中庸(おおむね4〜6割減光の体感)、寒冷紗は3〜5割、不織布は“柔らかく散らす”用途。盛夏に常用するのは網状ネットが扱いやすいです。

・距離:葉面—ネット間は10〜15cm。これ未満だと熱がこもりやすくなります。

・角度:西日カットは30〜45度、上面は水平〜5度の前下がり(雨筋を前へ逃がすため)。

・開口:三方のうち一辺は必ず開放。全周をぐるっと囲まないのが鉄則です。

実装の手順はシンプルです。

①日照マップを作る:午前・正午・午後に同じ位置から写真を撮り、どの段が何時に強光かを把握します。

②上面を“浮かせ屋根”で張る:突っ張り棒+物干し竿で梁を作り、ネットを結束バンドで仮留め。棚との間に空気層を作ります。

③西面を斜め張り:上端を高く、下端は鉢より少し前へ。短冊ネットを併用すると細かく調整できます。

④時間制御:ハトメ間隔を40〜60cmにし、カラビナで左右にスライドできるようにしておくと、天候で即応できます。

⑤安全・排水:裾はウォーターウエイトで押さえ、排水溝と避難経路は絶対に塞がない配置にします。

メリットだけでなく、弱点も明確です。100均の薄手ネットは紫外線で脆化しやすく、台風や突風で破れがちです。サイズが限られるため、目地に隙間が出ることもあります。ここから対策です。

・“要の一枚”はホームセンター資材へ:上面だけ白orシルバー系の遮熱ネット(中庸の遮光)に替え、側面は100均黒ネットの短冊で目隠しと直射カットを兼用。

・ハトメを後付け:100均ネットに補修テープ→片面ハトメを打ち、力点を分散します。

・重ね張りは“ずらす”:二枚の目地をずらして吊ると、斜光の抜けを減らせます。

・運用で補う:曇天や初秋は一枚外す、午後だけ掛けるなど、時間で光量を刻みます。

季節ごとの回し方も押さえましょう。

・春:30〜40%相当の軽い減光から開始。午前は開け、正午前後のみ部分遮光。週ごとに直射時間を15〜30分延ばします。

・夏:上面中庸+西面斜め張りが基本。熱波日は一時二重、夕方に外して放熱。水やり直後はレース越しや薄手で和らげると斑点障害を防げます。

・秋:晴れが続いたら一枚外す、短冊を間引く。いきなり無遮光に戻さず、2週間ほどかけて段階的に移行します。

チェックポイントを最後にまとめます。

・葉が白っぽく抜ける/半透明に見える:強光・高温サイン。角度を増やすか距離を広げます。

・徒長・色抜け:遮光過多か日照不足。朝の直射を15分ずつ増やすか、短冊を間引きます。

・鉢や葉が触れて熱い:通風不足。開口を増やし、ネットを一段上げます。

・不織布の常時使用:夏は蒸れの原因になりやすいので、夜間霜よけや朝の一時的拡散に限定してください。

費用感も具体に。短冊ネット×4本、カラビナ・結束バンド・面ファスナー・ウエイト一式で数百円〜千円台前半に収まります。何はともあれ、100均アイテムは“可変の仕組み”を作る道具箱だと捉えると価値が跳ね上がります。まずは午後の2〜3時間だけ掛ける、曇天日は外す、苗の反応で距離を変える——こうした小さな調整の積み重ねが、葉焼けと徒長を同時に抑える近道になります。

多肉 遮光 アイデア

まず押さえるべき考え方は、遮光を“角度・距離・時間”の三軸で設計し、必要に応じて“色(反射)”を足すことです。角度は日射の入射方向に合わせて影をコントロールし、距離は通風と熱逃げを確保し、時間は開閉や重ね張りで光量を刻みます。こうして三軸を同時に動かせれば、葉焼けと徒長の両方を抑えやすくなります。

ここでは実装しやすい具体策を順に示します。

上面水平+西側だけ斜め張り:上は水平に、午後は西面へ30〜45度でネットを傾けます。上端を高く、下端を低く取ると、遅い時間帯の斜光を効率よくカットできます。

“浮かせ屋根”で風路を作る:棚の上にワイヤーネットや軽い竿で下地を作り、遮光ネットをその上に載せる“二層構造”にします。植物の天面からネットまで10〜15cmあけると、熱が抜けやすくなります。前縁は5〜10度の前下がりにして、雨だれを鉢へ落とさない導線を作ると安心です。

カーテン式の時間制御:ハトメ+カラビナで“左右にスライドできる”吊り方にし、晴天の午前は開け、14〜16時だけ閉じる運用にします。突っ張り棒+ステンレスワイヤーなら賃貸でも痕が残りにくいです。

短冊ネットで“熱点”だけ狙い撃ち:手すり際・上段など焦げやすい位置に、幅20〜30cmの短冊を等間隔で吊ります。全体の光量は保ちながら、局所的な直撃だけ弱められます。

可搬の影を用意する:小型の突っ張りポールや園芸支柱で“移動式の影”を作り、季節や太陽高度に合わせて位置を変えます。日照マップ(何時にどの段が強光になるか)を一度作っておくと、移動の判断が速くなります。

色と反射の活用も有効です。上面は白・シルバー系で遮熱と拡散反射を確保し、側面は黒で目隠しと直視のまぶしさを抑える、といった“上は涼しく、横は締める”構成が扱いやすいです。拡散光を増やしたい場合、棚の背面に白いプラダンや白壁を利用してレフ板効果を足すと、下段や奥にも柔らかい光が回ります。

設計時の数値目安を挙げます。

・遮光率:春の慣らしは30〜40%、盛夏は50〜60%を基準に、熱波日は一時的に70%相当へ。曇天日は一枚外す、朝だけ外すなどで“可変”にします。

・距離:葉面からネットまで最低10cm、可能なら15cm。これ以下だと熱と湿気がこもりやすくなります。

・角度:西日対策は30〜45度、上面は水平〜5度の前下がり。

・開口:三方のうち一辺は常時開放し、全閉面積は全周の50%以下を目安にすると蒸れにくいです。

固定と安全の工夫も外せません。ハトメ間隔は40〜60cm、角は補強テープで裂け防止。結束バンドは耐候タイプを選び、台風期は“外しやすい構造”を前提にします。裾はウォーターウエイトや砂袋で押さえ、排水溝と避難経路を塞がない配置にしてください。管理規約の確認は事前に行うとトラブルを避けられます。

ここで、季節ごとの運用例をまとめます。

・春:30〜40%で開始。午前は開放、正午前後のみ部分的に閉めて慣らします。週ごとに直射時間を15〜30分ずつ延長。

・夏:上面50〜60%+西側斜め張り。熱波日は短冊を追加、または薄手を重ねて“日中のみ二重”。夕方に一枚外して放熱します。

・秋:晴天日から一枚外し、朝の直射を戻します。いきなり無遮光にせず、2週間ほどかけて段階的に移行します。

材料は高価である必要はありません。S字フック、カラビナ、面ファスナー、突っ張り棒、ロープ、洗濯ばさみで十分に構成できます。短冊ネットは市販のネットをハサミでカットし、切断面を補修テープで処理すれば長持ちします。白いプラダンは軽く、レフ板兼風除けとして実用的です。

注意点も明確です。ぐるりと囲う密閉構造は避けます。蒸れと高温で葉面温度が一気に上がり、煮えたような障害が出やすくなります。水やり直後の強光直撃は斑点状の傷を招きやすいので、給水日はレース越しや開閉で光を弱めましょう。ネットが葉に触れる状態もNGです。熱が伝わりやすく、接触部から傷みます。

観察と調整の指標を用意しておくと運用が安定します。葉の色が急に淡くなる、表皮が半透明に見える、鉢や葉が触れて熱い——これらは強光・高温のサインです。徒長、色抜け、新葉の薄さが出る場合は遮光過多の可能性が高いです。温度・光・風のどれが原因かを切り分け、角度を変える、距離を広げる、時間を短縮する、と一つずつ手当てします。簡易温湿度計や“鉢を触って熱さを感じるか”の感覚チェックでも十分に判断できます。

最後に、最小構成の設置手順です。

日照マップを作る(午前・正午・午後で写真を撮ると把握が早いです)。

上面に中庸な一枚(50%前後)を浮かせ張り。

西側へ斜め張り、または短冊ネットを追加。

カーテン式で時間制御を足す。

レフ板を棚奥に立て、全体の回り込みを補強。

こうすれば、材料費を抑えつつ可変性の高い遮光が完成します。むしろ、毎日の小さな開閉と角度調整こそが失敗を減らす近道です。

多肉植物は窓越しに日光を当ててもいいですか?

まず答えから言ってしまえば、窓越しの光は“時間帯・方角・距離・通風”を整えれば有効です。特に東向きの午前光は穏やかで、屋外に出しにくい季節でも光量を確保できます。一方で、夏の南〜西向き窓はガラス越しでも葉焼けや高温障害が起きやすく、拡散・遮熱・距離の三点セットで対策する必要があります。

ここでガラスの性質を押さえます。ガラスは可視光を通しつつ赤外域の熱を室内側へため込みやすい素材です。さらに、窓辺は無風になりやすく、同じ直射でも屋外より葉面温度が上がりがちです。つまり、屋内管理では「光だけでなく熱と風も一緒に設計する」視点が欠かせません。

実際の運用は次の順序が分かりやすいです。まず方角で分けます。

・東向き:朝だけ直射、11時以降はレース越しに切り替えるのが基準です。

・南向き:春秋は午前の直射可、夏は終日レースやシェード越しを基本にします。

・西向き:夏季は直射を避け、午後は必ず拡散させます。

・北向き:直射が乏しいため、日照不足が続く日は補光を検討してください。

次に距離です。鉢をガラスから10〜30cm離して“空気の層”を作ると急激な過熱を抑えられます。冬の夜は放射冷却で窓際が一気に冷えるため、就寝前にさらに後退させると低温傷害を避けやすいです。

ここから、光の“質”を整える工夫です。レースカーテンや薄手シェードはおおむね3〜4割減光のイメージで、強光をやわらげつつ全体の明るさを保てます。夏の南・西窓では、ブラインドを斜め45度にして上から下へ光を逃がすと、葉先への直撃が減ります。白いプラダンや白壁を鉢の背面に置く“簡易レフ板”は、拡散光を増やして徒長を抑えるのに役立ちます。

一方で通風は見落とされがちです。サーキュレーターを床置きで窓方向へ向け、鉢の上を“なでる程度”に風を通します。強風を直接当てるのではなく、空気がゆっくり循環する状態を作るのがコツです。これにより、葉面温度の上がり過ぎと蒸れの両方を抑えられます。湿度が高止まりする部屋では除湿運転も有効です。

水やりは屋外よりも慎重さが要ります。低通風・低蒸発の窓辺では乾きが遅く、濡れた土が長く残ると根傷みの原因になります。晴れて日中に室温が上がる予報の日を選び、午前中に与えるのが基本です。竹串や割り箸を差して24時間後に乾き具合を見れば、感覚に頼らず調整できます。受け皿の水はすぐ捨て、夜間に濡れた状態を残さないようにしましょう。

もし日照不足のサイン(徒長、色抜け、葉の間延び)が出たら、補光を“足しすぎない”範囲で使います。朝夕30〜60分の育成LEDを鉢から30〜40cmに設置し、拡散カバー越しに照らすと形が保ちやすくなります。発熱の少ない機種を選べば、窓辺の過熱を助長しません。スマホの簡易照度アプリで場所ごとの明るさを相対比較し、明るいスポットへ鉢をローテーションするのも効果的です。

注意点も明確です。濡れた葉に強い直射が当たると斑点状の傷が出やすく、特に夏の西日で顕著です。水やり後はレース越しにして乾くまで直射を避けてください。ガラスに鉢を密着させる、エアコンの直風を当て続ける、日没直前にたっぷり水やりをする、といった行為はトラブルの典型例です。逆に言えば、距離・通風・時間帯を少し変えるだけでリスクは大きく下げられます。

最後に季節の移行と慣らし方です。春に屋外へ戻す際は、いきなり強光へ出さず、1週間ほどかけて直射時間を15〜30分ずつ増やします。秋に室内へ取り込む場合も、数日かけて直射からレース越しへ移行するとスムーズです。観察の指標は、葉の張り、色の締まり、新葉の厚み、触れたときの温度。これらを毎週同じ時間に見るだけで、微調整の精度が上がります。

いずれにしても、窓越し管理は“光・熱・風”の三要素を整えれば十分に成立します。例えば、東窓の朝日を2〜3時間、その後はレース、日中は緩い送風、夕方に補光を少し——こうして一日のリズムを作れば、屋外に出しづらい時期でも健康的な姿を維持できます。

遮光ネットと遮光シートの違いは何ですか?

結論から述べると、違いは「素材と構造」「通気・温度挙動」「減光の強さと光の質」「設置・運用・耐久」の四点に集約できます。遮光ネットは編み構造のポリエチレン(ラッセル編み等)が主流で、入射光をやわらかく拡散しながら減らします。遮光シートは膜(フィルム状)やターポリン系の積層材で、面として光を強く遮断しやすい資材です。ここでは、多肉植物をベランダで管理する観点から、選び方と使い分けをより具体的に解説します。

まず素材と構造の差です。ネットは糸を編んだ網目構造で“隙間”が存在します。目付け(g/㎡)や糸色、織/編み方で遮光率が決まり、30〜70%前後の段階を選べます。白・シルバーは反射による遮熱が得意で、黒は光吸収による遮光感と目隠し効果に優れます。シートは一枚膜のため連続的に隙間がなく、素材自体の透過率と表面仕上げで光の通りが決まります。85〜99%といった高遮光域まで狙え、アルミ蒸着や多層で遮熱性を高めた製品も見られます。

次に通気と温度の挙動です。ネットは風が抜けるため熱がこもりにくく、葉面温度や鉢内温度の上昇を抑えやすいのが長所です。光は拡散されるので、棚の奥や下段にも柔らかく回り込み、徒長を抑えながら葉焼けを避ける狙いに合います。一方、シートは通気が落ちやすく、張り方を誤ると内部が高温・高湿になりがちです。直射や西日を“面”で切れる強みはありますが、熱が逃げる経路を設計しないとサウナ化しやすく、ベランダでは特に注意が要ります。

減光の強さと光の質にも差があります。ネットは“調光”に向き、40〜60%を基準に季節や天候で重ね張りや開閉を行う運用がしやすいです。光が散るため、コントラストが和らぎ、広い範囲で安定した照度を作れます。シートは“遮断”に向き、短時間で強烈な直射を切る、雨だれを確実に避ける、暗所を作るといった用途に強みがあります。ただし、常用で暗くし過ぎると光合成不足を招き、形が崩れやすくなります。

設置・運用・耐久の観点ではこう考えます。ネットは軽量で取り回しが容易、カーテン状にして時間帯で開閉しやすい、バタつきも抑えやすい資材です。ハトメや結束バンドで複数点を止め、棚から数センチ〜十数センチ浮かせれば、風路が生まれて蒸れを避けられます。汚れは洗い流せば復活しやすい反面、薄手は紫外線脆化に注意が必要です。シートは切断面の処理やハトメ周りの補強が前提となり、固定点の間隔やテンション設計を誤ると強風で“帆”になりやすいです。排水の逃げ道や排気スリットを作る、前下がりで水を導く、といった施工が欠かせません。

ここでベランダ×多肉の実用的な使い分けをまとめます。

・盛夏のベース:白またはシルバーの遮光ネット(50〜60%目安)を上面に水平張り。棚とネットの間に空間を設け、熱抜けを確保します。

・西日・目隠し:西側だけ黒ネットを短冊状に追加し、時間帯の強光を角度で切ります。視線対策も両立しやすいです。

・雨筋や設備周り:エアコン室外機の直上や雨だれが集中する前縁だけ、細幅の遮光シートで“線”を切る。面で覆わず、必要部位に限定します。

・可変運用:晴天の午後だけネットを閉じる、熱波日は薄手を重ねる、曇天や初秋は一枚外す。こうして“時間・枚数・角度”で微調整します。

デメリット管理のチェックも欠かせません。ネットはほつれやすい切断面を補強テープで処理し、結束バンドは耐候タイプを選び、ワンシーズンごとに交換します。シートは結露やカビのリスクがあるため、夜明け後は一時的に開放して湿気を逃がし、排水経路を確保します。どちらも避難経路・排水口・手すり外側のはみ出しは管理規約で禁じられることが多く、設置前の確認が安全です。

最後に選定の手順です。①ベランダの方角・反射源(床材やガラス)・風の通りを観察し、強光の時間帯を書き出します。②“通気優先か、短時間の強遮断か”を決め、ベースはネット、局所はシートという役割分担を設計します。③色は熱環境と景観で選び、白/銀を上面、黒を側面に配すると扱いやすくなります。④固定点・ハトメ間隔・裾のウエイトを計画し、台風時は着脱できる構造にします。これを理解した上で組み合わせれば、過剰な暗さや蒸れを避けつつ、葉焼けと温度ストレスをバランス良く抑えられます。

ベランダで多肉植物を冬越しするにはどうしたらいいですか?

要点は「凍結を避ける」「過湿を避ける」「風をさばく」の三本柱です。こうして温度・水分・風のバランスを整えると、寒波の波をまたいでも状態を保ちやすくなります。ここでは方針づくりから具体の道具、週間運用まで順に整理します。

まず方針決定の基準を設定します。耐寒性には種類差がありますが、迷う場合は最低気温5〜7℃を境に運用を変えると安全域に入ります。予報で0℃前後に達する日が見えたら、夜間のみ屋内へ取り込み、日中は日だまりへ戻す“出し入れ運用”を検討します。南向きの軒下や壁際は輻射でわずかに暖かく、霜の直撃も避けやすい置き場所です。一方でガラス面に鉢を密着させると、夜間の放射冷却で急冷されやすいので、屋外・室内ともに数十センチ離しておくとダメージを抑えられます。

ここで断熱と防霜の工夫を具体化します。鉢を寄せて並べるだけでも“群植効果”で冷え込みが緩みます。発泡スチロール板・木製スノコ・コルクマットを床に敷き、底冷えを断ちます。鉢カバーには発泡スチロール箱や段ボールが扱いやすく、内側にプチプチや保温アルミシートを貼ると断熱性が上がります。密閉は結露と蒸れの原因になるため、数カ所に空気穴を開け、夜明け後はふたを少し開けて湿気を逃がします。夜間だけ不織布を一枚ふわりとかけ、朝に外して日光を取り込む運用も有効です。

風対策は見落とされがちです。ベランダはビル風で風速が上がりやすく、体感温度が大きく下がります。突っ張り棒と物干し竿で“風除けの面”を作り、ネットや不織布をカーテン状に吊るすと冷風の直撃を和らげられます。固定は結束バンドやカラビナで複数点を止め、裾にウォーターウエイトや砂袋を付けてばたつきを抑えます。避難経路や排水溝を塞がない配置にするのが前提です。

水管理は冬越し成否の核心です。低温下の濡れた用土は根を冷やし、根腐れの引き金になります。基本は“乾かし気味・晴天午前・回数少なめ”。日中に10℃以上見込める快晴の日だけ、鉢底からわずかに水が落ちる程度に与えます。竹串や割り箸を挿して24時間後の湿り具合を確認する方法は簡便です。受け皿の水は即座に捨て、夜間に濡れたままにしないことが肝心です。肥料は休止し、古葉や落葉を取り除いて風の通りを良くすると、カビの発生を抑えられます。

鉢と用土の見直しも効きます。素焼き鉢は通気が高い反面、乾きすぎやすい冬には冷えやすい性質があります。寒波期はプラ鉢や釉薬鉢へ一時移動する、あるいは鉢外側に断熱材を巻く工夫が有効です。用土は無機質寄り(軽石・鹿沼・赤玉硬質など)を基本にしつつ、冬は微量の有機分を控えめに混ぜる程度に留めると乾きが安定します。表土に軽石や溶岩石を敷く“マルチング”は保温と泥はね防止に役立ちます。

ここでは種類別の目安も押さえておきます。エケベリア・セダムの多くは冷涼で締まりますが、霜と凍結は禁物です。最低気温が0℃を切る地域では夜間カバーか取り込みを検討します。ハオルチア・ガステリアは半日陰を好み、寒さにやや弱いものが多いため、5℃を切る前に室内へ移し、明るい窓辺に置くと安定します。斑入りや小苗は冷害に弱いので、一段階早い対応が無難です。

室内管理へ切り替える場合は、東〜南向きの明るい窓辺が第一候補になります。暖房の風が直接当たる位置は乾燥障害を招きやすく、夜の窓際は冷え込むため、ガラスから10〜30cm距離を取ります。レース越しの柔らかい光で十分な環境もありますが、徒長が出るようなら植物育成LEDを朝夕30〜60分だけ補助し、合計日照を底上げします。換気で数分だけ外気を入れると蒸れを抑えられます。

観察の指標は明確です。葉が半透明に見える、表面が水っぽくなる、組織が柔らかいまま戻らないといった変化は低温障害のサインです。逆に、徒長や色抜けは光不足の兆候です。こうした変化を“温度・湿り・風”という原因に結び付け、ひとつずつ調整します。例えば、葉先が傷むなら夜間の冷気を疑いカバーを強化する、徒長が出るなら午前の直射時間を伸ばす、乾きが遅いなら鉢底からの通気を確保する、という具合です。

運用を回しやすくするために、週間ルーチンを用意します。月曜は天気予報で最低気温と風速をチェック。快晴・昇温日を“給水候補日”として印を付けます。水曜は落ち葉と古葉を整理し、通風を確保。金曜は固定具・ウエイト・カバーの点検。寒波前夜は不織布と段ボールをセットし、朝に外して乾かす。こうしてタスクを分散すると、忙しい日でも崩れにくいです。

最後に緊急時の手順です。急な氷点下が迫る場合は、新聞紙で鉢を一巻きしてから発泡箱へ入れ、上に不織布をのせて一時退避します。室内へ取り込む際は温度差ショックを避けるため、玄関や廊下で数時間“慣らし”を挟み、翌日に定位置へ。雪が載った場合は溶ける前に払って日射を確保します。繰り返しますが、冬の鍵は“冷えと湿気を同時に避けること”。日照を最大化しながら、乾きと通風を丁寧に管理していけば、ベランダでも安定して冬を越えられます。

多肉 植物 遮光 ネット ベランダ活用のまとめ

遮光開始は春の慣らし期に軽遮光、梅雨明け〜盛夏で強め、初秋に段階的に弱める運用が基本である

遮光率は春30〜40%、盛夏50〜60%、熱波日は一時的に70%相当まで上げるのが目安である

上面は水平張り、西日は30〜45度の斜め張りで入射角を制御するのが効果的である

葉面からネットまで10〜15cmの空気層を確保して熱と湿気の逃げ道を作るべきである

色は上面に白・シルバーで遮熱、側面に黒で目隠しと西日対策という役割分担が実践的である

遮光ネットの主効果は葉焼け抑制・温度上昇抑制・拡散光による照度均一化である

ハトメ+カラビナでカーテン式にし、天候と時間帯で開閉する可変運用が管理を安定させる

手すり際や最上段などの“熱点”は短冊ネットで局所的に弱めるのが効率的である

重ね張りは通風低下を招くため熱波の午後など短時間に限定して使うべきである

固定は40〜60cmピッチで点数を増やし、裾はウエイトで抑え、強風時は側面のみ撤去が安全である

管理規約と避難経路・排水口の確保を前提に設置計画を立てるべきである

100均資材は導入と微調整に向き、要所は耐候グレード資材を併用するハイブリッドが現実的である

窓越し管理は東窓の午前光を活用し、ガラスから10〜30cm離して通風を確保するのが基本である

ネットは常用の減光に、シートは短時間の強遮断や防滴などポイント使いに適する

手のひら影・葉温・徒長などの観察指標で過不足を判定し、遮光率や角度を5%刻みで調整する姿勢が重要である

多肉 植物 遮光 ネット ベランダのQ&A

Q. 多肉植物に遮光ネットはいつから必要ですか?

A. 春の強光が本格化する前に30〜40%の軽遮光から始め、梅雨明け〜盛夏は50〜60%へ。初秋は二週間ほどかけて段階的に弱める運用が安全ですQ. ベランダで遮光ネットを使う効果は?

A. 葉焼けのピークを下げ、葉面・鉢内温度の上昇を抑え、拡散光で棚の奥や下段まで明るさを均しやすくなります。管理リズムも安定しますQ. 遮光率はどのくらいが目安ですか?

A. 春は30〜40%、盛夏は50〜60%が中心です。熱波や強い西日には一時的に重ねて“体感70%前後”まで上げ、夕方に一枚外すと過湿を避けられますQ. 色は白・シルバーと黒のどちらが良いですか?

A. 遮熱と拡散を狙うなら白・シルバー、目隠しと落ち着き重視なら黒が有力です。上面は白/銀、側面は黒の“役割分担”が扱いやすい構成ですQ. 正しい張り方のコツは?

A. 角度・距離・固定が要です。上面は水平〜前下がり5度、西面は30〜45度で斜め張り、葉面からネットまで10〜15cm空け、ハトメは40〜60cm間隔で分散固定しますQ. 西日が強いベランダの対策は?

A. 上面の中庸ネットに加え、西側へ斜め面を追加し、手すり前は幅20〜30cmの短冊ネットを等間隔で吊るすと“熱点”だけを効率よく弱められますQ. 100均の遮光ネットは使えますか?

A. 導入と微調整に向きます。軽く安価で可変運用がしやすい一方、耐久は低めなので“上面だけ高耐久、側面は100均”のハイブリッドが現実的ですQ. 窓越しの日光でも育てられますか?

A. 東窓の午前光は有効です。南西窓はレース越しやブラインドで拡散し、鉢をガラスから10〜30cm離し、緩い送風を足すと過熱と蒸れを抑えられますQ. 遮光ネットと遮光シートの違いは?

A. ネットは編みで通気・拡散向き、調光が得意です。シートは膜で強遮断・防滴向きですが通気が落ちやすい資材です。ベースはネット、局所はシートが無難ですQ. 強風・台風時はどう運用しますか?

A. 角に補強テープ、裾はウエイトで抑え、カラビナで“外しやすい構造”にしておきます。注意報時は側面だけでも外し、上面はウエイト増しで被害を抑えますQ. 水やりは遮光後に変えるべきですか?

A. 日陰量が増えると乾きが遅くなります。晴れて昇温する日の午前に控えめに与え、受け皿の滞水は避ける運用へ切り替えてくださいQ. 遮光不足・過多の判断基準はありますか?

A. 不足は白抜けや褐点、正午〜15時の急な萎れが目安です。過多は徒長、発色低下、ロゼットの開き過ぎなど。“手のひら影チェック”も簡便ですQ. 種類によって遮光率は変えますか?

A. エケベリア・セダムは春秋無遮光〜30%、夏50〜60%が基準です。ハオルチア・ガステリアは通年30〜50%、真夏のみ50〜60%へ上げると安定しますQ. 測定や見える化の方法はありますか?

A. スマホの簡易照度アプリで同時刻・同位置を記録し、正午〜15時の葉や鉢縁に触れて熱さを確認します。週単位で徒長・発色・葉温を同条件で比較すると調整が進みますQ. ベランダ設置での注意点は?

A. 管理規約、避難経路、排水口の確保を優先します。手すり外側のはみ出しは避け、固定点は増やしつつ“常に一辺は開放”して通風を確保してください※権威/公式より、目的別に厳選してまとめました(各行の末尾から公式ページに飛べます)。

日本の公的機関・研究機関

農林水産省「施設園芸の高温対策」:遮光・遮熱の考え方と資材選定の要点を解説 エコサイト+1

静岡県農林技術研究所:遮光・遮熱の仕組みと白/黒ネットの使い分けを技術資料で説明 産業技術総合研究所

山梨県果樹技術センター:遮光資材の活用事例(遮光率・設置の考え方の参考に) 国立天文台

気象庁(JMA)UVインデックス解説:日中の紫外線強度目安と対策の基礎情報 気象庁データ

国立天文台「太陽の動き」:季節・時刻の太陽高度/方位を確認してベランダの当たり方を設計 X (formerly Twitter)

政府広報(内閣府/Gov-Online):ベランダの安全確保(避難・転落防止)に関する公的注意喚起 三重県公式サイト

海外の園芸権威(英語)

Royal Horticultural Society(RHS):サキュレントの光・水管理の基礎(強光/遮光の勘所)

UC ANR(カリフォルニア大学農学部 拡張):乾燥地の多肉栽培と日射対策の実践解説

University of Arizona Extension:屋内植物の光・温度・通風の整え方(窓越し管理の参考)

補助的に役立つ技術資料(日本)

※ベランダ設置は管理規約・避難経路の確保が前提です。上記の安全関連ページも併せて確認し、遮光ネットは「角度・距離・通風」を確保する張り方でご検討ください。