ベランダで観葉植物を育てていて、ベランダ 観葉 植物 虫 が つか ない方法を探している方へ。本記事は、まず「外に出した観葉植物に虫がつかないようにするにはどうしたらいいですか?」という根本の疑問に正面から答えます。いずれにしても、最初に「観葉植物から虫がわく原因は何ですか?」を整理しておくと対策の的が絞れます。そこで、餌・水・隠れ家を減らすという原則に沿って「観葉植物 虫がわかない方法」を日常の手順に落とし込み、さらに「観葉植物 虫がわかない土 おすすめ」を具体的な配合と植え替え手順まで示します。

次に、置き場所別の考え方を分けて解説します。屋外運用のコツをまとめた「虫がつかない観葉植物 屋外」では、風・光・用土・水やりの最適化を通じて発生率を下げる設計を提案します。一方で室内向けの「虫がつかない観葉植物 室内」では、通風や受け皿管理など清潔を保ちやすいルーティンを丁寧に扱います。この二本立てにより、あなたの環境に近い章から実践へ進めやすくなります。

選ぶ植物に迷う方へは、「ベランダに置くと良い観葉植物は?」と「虫がつきにくい育てやすい観葉植物は?」をまとめ、硬い葉・肉厚・乾きに強いタイプを中心に具体名と置き方を提案します。個別の疑問として挙がりやすい「パキラは虫がつきにくい植物ですか?」にも触れ、性質と管理ポイントを短く整理します。もちろん「絶対に虫がつかない観葉植物」は存在しませんが、発生頻度を目に見えて下げる現実的な運用は可能です。

補助策も網羅します。香りで飛来を弱める活用として「ベランダで育てるハーブで虫がつかないものは何ですか?」を取り上げ、ミントやローズマリーなどの置き方を具体化します。さらに「植物にハッカ油を吹きかけるとどうなる?」では、忌避中心であること、濃度・散布箇所・パッチテストなど安全な使い方を解説します。こうして、ベランダ 観葉 植物 虫 が つか ない運用を、原因の切り分け→土と鉢の見直し→置き方→日々の点検という流れで再現できるように設計しました。読み進めながら、あなたの環境に合うパートをそのまま実践へつなげてください。

記事のポイント

ベランダで虫が発生・侵入・定着する原因とメカニズム

虫がわかない用土配合・鉢選び・水やりなどの環境設計

屋外・室内別の配置や季節運用、日々の点検手順

虫がつきにくい観葉やハーブの選び方とハッカ油など補助策の安全な使い方

ベランダ 観葉 植物 虫 が つか ない対策

外に出した観葉植物に虫がつかないようにするにはどうしたらいいですか?

観葉植物 虫がわかない方法

観葉植物から虫がわく原因は何ですか?

観葉植物 虫がわかない土 おすすめ

植物にハッカ油を吹きかけるとどうなる?

外に出した観葉植物に虫がつかないようにするにはどうしたらいいですか?

まず軸にしたいのは、ベランダ全体を「乾きやすい・風が通る・清潔」に整え、植物側は「締まって丈夫」に育てることです。いくら単発の薬剤で叩いても、餌と隠れ家が残れば再発します。ここでは屋外向けに、環境づくり・植え付け・置き方・日々のルーティンを順に具体化します。

ここで環境面の最優先は水の滞留をなくすことです。受け皿の水は毎回捨て、鉢は床から5cmほどスタンドで浮かせて断熱と通気を確保します。排水口の落ち葉・藻・ぬめりは週1回で清掃し、ベランダマットの下も月1回めくって乾かしてください。夜間の強い照明は飛来虫を呼ぶため、鉢は光源から離し、必要なら暖色・低照度へ切り替えると安心です。網戸や柵の隙間は破れを補修し、虫の通り道を物理的に減らします。

前述の通り、植え込みは無機質寄りが基本です。赤玉小粒6:鹿沼2:軽石2の配合にして、表土を軽石や焼成砂で薄くマルチングします。こうすれば表面産卵が抑えられ、乾き具合も一目で判断できます。肥料は匂いが少ない緩効性化成を必要量だけ。置き肥の欠片は都度回収し、液肥は薄めをこぼさずに与えます。鉢は底穴が複数あるものを選び、過大鉢は避けるのがコツです。大きすぎる鉢は土量が増えて長時間湿り、コバエやトビムシの温床になりやすいからです。

置き方にも工夫が効きます。風の通り道に対して、香りの強いハーブ(ローズマリーやラベンダーなど)を手すり沿いに帯状に配置し、主役の観葉は一段内側に置くと匂いの“前線”ができます。直射が厳しい南西面では遮光ネット30〜50%で午後の光を和らげ、反射熱が強い床面は白いボードかスノコで断熱します。強風日は鉢を壁際に寄せ、転倒防止に重い鉢カバーや重石を併用してください。

そしてルーティンを決めると再現性が上がります。朝の点検は1日1分で十分です。葉裏・枝の分岐・新芽を目視し、白い粉やベタつき、点状の色抜けがあれば即対応します。週1回は柔らかい布での葉拭きと、ぬるめのシャワー(25〜30℃)で埃を流し、すばやく気流を当てて乾かします。黄色粘着トラップを1枚だけ近くに吊るして“見張り役”にすると、侵入の初期サインを逃しません。点発生は綿棒+アルコールや歯ブラシで物理除去、面で広がる気配があれば園芸用せっけん液やオイル剤をラベルどおりに散布します。

水やりは「鉢の中心が乾いてから、朝にたっぷり→受け皿は即排水」を徹底します。夕方の打ち水は夜間の多湿を招きやすく、カビとコナカイガラムシが増えがちです。逆に言えば、朝だけの明確なサイクルにすると、乾湿のメリハリで株が締まり、吸汁害虫に強くなります。夏は鉢温上昇を避けるため、直置きせず底面を風に晒し、冬は冷風直撃を避ける配置に変えます。

搬入管理も軽視できません。新しく迎えた株や室内から出し入れした鉢は、7〜14日を目安に隔離しながら観察します。他の鉢に触れさせず、落ちた葉や花柄はその日のうちに処分します。もし粘着トラップに小さな黒い虫が増えたら、表土の入れ替えと無機質化、鉢カバーの一時撤去まで一気にやると早期収束が見込めます。

補助策として、香り系の忌避(ハッカ油など)はベランダ手すりや鉢縁に薄く使うと巡回虫の足止めに役立ちます。ただし葉面への高濃度散布は薬害の恐れがあるため、夕方に薄希釈でパッチテストを行い、反応が出たら中止してください。粘着トラップは効果的な一方、見た目が気になるデメリットがあります。遮光ネットは蒸れを招く場合があるため、風の抜けを優先して設置角度を調整すると良いでしょう。

季節運用を入れると安定します。春は芽吹きでアブラムシが寄りやすいので、込み合った枝を透かして風を通します。梅雨は雨除け位置へ移動し、濡れた鉢カバーは乾かしてから戻します。真夏は午前だけ日を当て、午後はレース日陰に。秋は古葉を整理して越冬準備、最低気温が10℃前後になれば寒さに弱い鉢を室内へ取り込みます。

もし被害が出た場合は段階的に。物理除去→低リスク資材→必要時のみ室外使用可の製剤という順で、過度な薬剤依存を避けます。もちろん完封は難題ですが、清潔な用土、動く空気、適度な光、水分管理、この四点が噛み合えば、屋外でも「付きにくい」状態は長く維持できます。こうすれば、見た目の美しさと手間の少なさを両立できます。

観葉植物 虫がわかない方法

まず考え方の軸は、餌・水・隠れ家を同時に減らし、株を健全に保つことです。多くの害虫は湿った有機物と停滞空気を好み、弱った新芽に集中します。ここでは環境・用土・ケアの三本立てで、日常運用に落とし込める手順を組み立てます。

ここで最初に見直すのは用土と鉢です。無機質主体の清潔な配合(赤玉・鹿沼・軽石など)へ切り替え、表土は軽石や焼成砂で薄くマルチングします。鉢は底穴が複数あり、排水性の高いものを選びます。サイズは一回り大きすぎないことが肝心で、過大鉢は長湿りの原因になります。植え替えでは古い有機質の表土を2〜3cm落とし、傷んだ根を整えてから新しい土に更新します。未使用の土は密閉容器で乾燥保管し、開封済みの袋は口をしっかり閉じて保管すると衛生面で安心です。

水やりは「たっぷり与える→しっかり乾かす」のリズムに改めます。表面ではなく鉢の中心が乾いたことを指で確かめ、受け皿の水はすぐ捨ててください。いくら乾燥気味が安全と言っても、極端な乾燥はハダニを誘発します。週1回の葉シャワーや霧吹きで埃を落とし、葉裏まで湿らせたらすばやく気流を当てて乾かします。夜間低温時の散水は蒸れの元になるため、午前中を基本にします。

採光と通風も虫の発生率を左右します。明るいレース越しの窓辺で株を締め、サーキュレーターで微風を作ると、カビ・ハダニ・コナカイガラムシが広がりにくくなります。窓際の照明は飛来虫を誘うため、就寝前の強い照明は植物から離すか、暖色で控えめにします。網戸の破れ補修や、ベランダ側の排水口・鉢カバーのぬめり清掃も、外部からの侵入と繁殖源の同時対策になります。

肥料は匂いと過肥を避けます。においの強い有機肥料は控え、緩効性の化成肥料を必要量のみ。液肥は薄めでこぼさないように与え、月1回は鉢底から十分に流し出して塩分をリセットします。窒素過多は柔らかい新芽を増やし、アブラムシの足場になりがちです。落ち葉・花柄・置き肥のかけらは都度回収し、表土の清潔さをキープします。

導入とモニタリングは“早期発見”に直結します。新しく迎えた株は2週間を目安に隔離し、黄板(黄色粘着トラップ)を近くに設置して見張ります。小さな黒点のような虫影、葉裏の白粉、甘露によるベタつき、点状の色抜けなど、初期サインに気づいたら即介入です。綿棒+アルコールでピンポイント除去し、広がりには園芸用せっけん液やオイル剤をラベルどおりに散布します。室内では換気を確保し、ペットや小さなお子さまが触れない場所で処理してください。

ここから季節の運用も加えます。春は新芽が多くアブラムシに狙われやすいので、込み合った枝を軽く透かし、風を通します。梅雨は蒸れ対策が最重要で、葉が重なる部分を整理し、濡れた鉢カバーは乾かしてから戻します。真夏は冷房で乾燥する一方、ベランダ直近は高温になりがちです。日中は直射を和らげ、朝のうちに水やり、夜は残水ゼロを徹底します。冬は生育が鈍るため水やり間隔を延ばし、明るさ不足で徒長しないよう位置を最適化します。

併置物にも注意が必要です。生ゴミや甘い芳香剤、切り花の花瓶水、ペットの給水器が近くにあると、飛来虫の中継地になりやすいです。木製チップの厚いマルチや未殺菌の水苔は、管理を誤ると産卵床になります。鉢カバーの底の水、受け皿のフェルト吸水マット、ポトスの水挿し容器のぬめりも、忘れがちな温床です。

もし発生してしまったら、段階的に対処します。まず物理除去(指で潰す、歯ブラシでこそげる、シャワーで洗い流す)。次に低リスク資材(せっけん液、園芸用オイル)で面を押さえ、必要であれば室内使用可の製剤をラベル順守で最小限。コバエが続く場合は表土入れ替えと無機質化、鉢カバーの撤去、光の確保まで踏み込みます。前述の通り、香りの忌避剤は補助としては有効ですが、卵や幼虫を一掃する力は限定的です。

いずれにしても、毎週5分の見回りと、毎月の表土リフレッシュという小さな習慣が、被害の連鎖を断ちます。つまり、清潔な用土・適切な水分・動く空気・健全な株、この四点が揃えば「わかせない」状態は十分に再現可能です。デメリットとして、無機質用土は肥料管理の手間が少し増え、粘着トラップは見た目が気になるかもしれません。それでも、再発の手間や不快感を考えれば、費用対効果は高い運用と言えるでしょう。

観葉植物から虫がわく原因は何ですか?

まず押さえたいのは、発生の多くが「餌・水・隠れ家」という三つの条件で説明できることです。未分解の有機物や肥料の残りかすが餌になり、受け皿や鉢カバーの残水が水場になり、込み合った葉や表土の微細な凹凸が隠れ家になります。これに株のストレス(光量不足・風通し不良・根詰まり・過肥)が重なると、定着しやすい環境が一気に整ってしまいます。

ここで虫ごとの“誘因スイッチ”を具体化します。コバエ(多くはキノコバエ類)は湿った表土とカビ・藻を好み、腐葉土やバークの微粒、置き肥の周囲に産卵しやすい傾向があります。受け皿の水、鉢カバーの底にたまった水、排水口のぬめりも温床になりやすいです。トビムシは古土や長期間湿った土壌で増え、見た目の不快感につながります。逆に乾燥と高温に傾いた環境ではハダニが優勢になり、葉裏に微細な点状の色抜けやうっすら糸が見えます。カイガラムシ・コナカイガラムシは風に乗って侵入した成虫が節間や葉柄に貼りつき、甘露を排出して“すす病”の黒かびを呼び込みます。アブラムシは春〜初夏のやわらかい新芽に集中し、近くにアリがいると運搬・保護されて増勢しやすくなります。

一方で、人為的な要因も見逃せません。新しく迎えた鉢や、屋外から室内へ戻した鉢に卵や幼虫が付着しているケースは少なくありません。見切り苗・中古鉢・使い回しの土は清潔度がまちまちで、持ち込みリスクが上がります。さらに、窓辺の光量不足や過密配置で徒長すると、柔らかい新芽が増えて吸汁害虫の格好の餌場になります。夜間照明は飛来虫の誘因にもなり、ベランダでは街灯や室外機の吹き出しによる乾燥・温風がバランスを崩す一因になります。

肥料とpHの管理も地味に効きます。窒素過多は樹液中の遊離アミノ酸を増やし、アブラムシの定着を助長することがあります。においの強い有機肥料や、液肥のこぼれはコバエの目印になりがちです。表土に苔・藻が広がるのは長湿りのサインで、そこへ産卵が集中します。pHが極端に酸性に寄ると一部の微生物相が偏り、カビの発生が増える場合もあります。単純に言えば、「多湿・過肥・低風速・低光量」の組み合わせが最も危険です。

これには季節の揺らぎも重なります。春は新芽の大量展開でアブラムシが増え、梅雨は蒸れでカビ・コナカイガラムシが優勢になります。真夏の室内は冷房で乾燥し、ハダニが走りやすくなります。冬は日照不足で光合成が落ち、水やりの“持ち越し”が増え、鉢内の停滞水がコバエの繁殖につながります。つまり、同じ管理でも季節によって別の虫が出やすくなるわけです。

他にも見落としがちなポイントがあります。飾り用のウッドチップや水苔、コーヒーかすの再利用は、衛生管理を誤ると産卵床になりやすいです。鉢底穴をふさぐ厚手の皿、通気の悪い鉢カバー、受け皿のフェルト吸水マットも長湿りの温床になり得ます。切り花の花瓶水やペットの給水器が近くにある場合、飛来虫の“中継地”になって鉢へ移動することもあります。

むしろ原因の多くは環境設計で回避できます。通気と採光を確保し、無機質寄りの清潔な用土に切り替えること。受け皿や鉢カバーの残水をゼロにし、葉が込み合う前に剪定で風を通すこと。肥料は匂いの少ない緩効性化成を必要量にとどめ、こぼれは拭き取ります。導入時は隔離して黄板トラップで“初期サイン”を確認し、葉裏の白粉・テカリ・点状の色抜け・黒い煤に気づいたら、早期の物理除去やせっけん液・園芸用オイルで介入します。いずれにしても、「餌・水・隠れ家」を減らし、株を健全に保てば、発生頻度と被害規模は目に見えて下がります。

観葉植物 虫がわかない土 おすすめ

単純に言えば、無機質主体で清潔に保てる用土へ切り替えるだけで、虫の温床は大きく減らせます。多くの不快害虫は湿った有機物や藻・カビを足がかりに増えるため、未分解の腐葉土やたい肥を避け、粒のそろった無機素材で“乾きやすく・こびりつかない”環境を作る発想が近道です。ここでは配合の指標、粒度、殺菌のコツ、植え付け手順、置き場所ごとの調整、メンテまで具体化します。

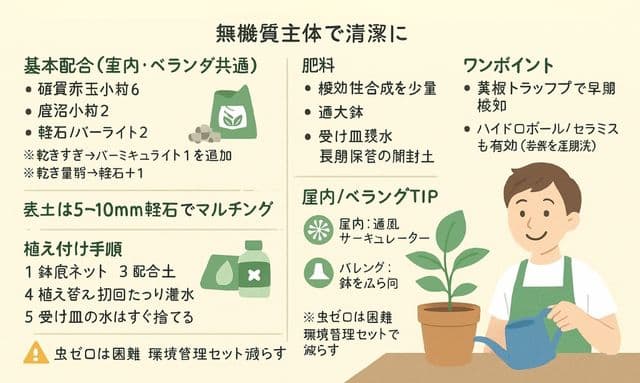

まず配合の基準です。硬質赤玉小粒6:鹿沼小粒2:軽石(またはパーライト)小粒2を基本にすると、排水・通気・適度な保水のバランスが取りやすく、コバエ類が好む条件を作りにくくなります。乾きが速すぎる環境なら軽石1をバーミキュライト1に置き換えて水持ちをわずかに上げます。逆にサンスベリアやユッカのように乾燥寄りが合う種類は、軽石を3に増やしてキレ重視にしてください。粒は2〜5mm程度が目安で、ふるいにかけて微塵を軽く落としておくと泥化を防げます。

ここで素材ごとの役割を整理します。赤玉は根張りの足場、鹿沼は軽量で通気に寄与、軽石・パーライトは排水強化、バーミキュライトは水持ち改善に効きます。さらにゼオライトを1割ほどブレンドするとアンモニア臭の吸着や根腐れ対策に働き、室内での清潔感が上がります。なお、鹿沼は酸性寄りなので入れすぎるとpHが下がりやすい点に注意し、全体では弱酸性〜中性(おおむねpH5.5〜6.5)を目指します。

いずれにしても、袋の表示は確認します。「たい肥不使用」「殺菌済み」「軽石・赤玉配合」などの記載がある室内向け培養土は選びやすい選択肢です。ただし、超軽量をうたう一部の土は有機繊維が多く、梅雨時の長湿りでトビムシ・コバエを呼びやすくなります。室内では無機寄りが安全圏です。ベランダでは風で乾きやすい一方、豪雨で用土が流亡しやすいため、赤玉は「硬質」を選び、表土にやや重い焼成砂や軽石5〜10mmを敷くと安定します。

植え付けの手順を丁寧にすると、発生源の芽を摘めます。鉢底ネット→薄く鉢底石→配合土の順でセットし、根鉢の古い有機質表土は2〜3cm落としてから植え替えます。ここで土粉をよくすすぎ、最初の潅水は鉢底から十分に抜けるまで行い、受け皿の水は必ず捨てます。表面は軽石や焼成砂で5〜10mmのマルチング。これで産卵の足場を物理的に減らせます。肥料は匂いの少ない緩効性化成を必要量だけ、土中に埋設する形が無難です。

ただ、袋入りの土でも長期保管で菌や虫が混入することがあります。そこで小分けにして使い、余りは密閉・遮光・乾燥で保管します。どうしても衛生面が気になる場合は、湿らせた用土を耐熱袋に入れて80〜90℃で30〜40分の加熱殺菌(オーブン低温またはスチーム)という手もあります。電子レンジ加熱はむらと臭いに注意が必要ですから、屋外での作業や換気を徹底してください。これには手間がかかりますが、室内用の少量調整には有効です。

ここからは種類別の微調整です。モンステラやポトスなどサトイモ科は、基本配合にバーミキュライトを1割足すと根の伸びが安定します。フィカス類・シェフレラは基本配合のままが扱いやすく、過湿だけ避ければ清潔に保てます。多肉質のサンスベリアは赤玉5:軽石4:ゼオライト1のようにより無機・粗めで、乾きやすさを優先します。ベランダで夏の直射を受ける鉢は、軽石比率を上げて根の蒸れを回避するのがコツです。

メンテナンスで差が出ます。季節ごとに表土1〜2cmを新しい無機質に入れ替える「トップ替え」を行うと、卵や藻のサイクルを断ちやすくなります。水やりは“乾いたらたっぷり・残水ゼロ”を徹底し、毎回の潅水後に受け皿を拭き上げると清潔が長持ちします。室内では黄板トラップで飛来チェック、発見が増えたら水やり間隔を見直し、換気と明るさも確保します。前述の通り、環境が整っていれば薬剤に頼る場面は減ります。

なお、どうしても発生が続くケースでは、生物的手段を短期間だけ併用する選択肢もあります。BT菌(イセラエンシス系)を水やりに混ぜて幼虫段階を抑える方法や、表土を目の細かい不織布でカバーして産卵を物理的に遮断する方法は、室内でも扱いやすい部類です。とはいえ、根本対策は変わりません。湿った有機物を減らし、通気と排水を確保し、残水を持ち越さない——これらの理由から、無機質主体の配合は“虫がわかない土”として最有力の解になります。

最後に代替案も添えます。ハイドロボールやセラミスによるハイドロカルチャーは、土を使わず清潔に管理しやすい方式です。容器・粒をぬるま湯で十分に洗浄し、薄めの専用液肥で管理すれば、においも少なく維持できます。ただし、光が当たる容器では藻が出やすくなるため、定期的な水替えと容器洗浄、遮光性のカバーを組み合わせると失敗が減ります。こうすれば、室内でもベランダでも、見た目と衛生を両立した“わきにくい土環境”を長くキープできます。

植物にハッカ油を吹きかけるとどうなる?

まず押さえたいのは、ハッカ油は「寄せつけにくくする(忌避)」ためのもので、「退治(駆除)」の主役ではない点です。メントールなどの香気成分が虫の嗅覚や行動を乱し、近寄りづらい環境を一時的に作ります。例えば、キノコバエ・ユスリカ・蚊・アリの巡回は目に見えて減りやすく、ベランダの手すりや鉢の外周、網戸へ使うと効果を感じやすいでしょう。一方で、卵や定着済みのカイガラムシ・ハダニを消し去る力は期待できません。むしろ「基本管理+ハッカ油の上乗せ」という考え方が現実的です。

ここで安全な使い方を具体化します。精油は原液が強すぎるため、薄めるのが大前提です。目安は0.1~0.3%程度。100mLのスプレーボトルに対して、無水エタノールを小さじ1(約5mL)入れてハッカ油を2~6滴溶かし、精製水で満たします。使用前には毎回よく振ってください。作り置きは香りと安定性が落ちるので、遮光ボトルで保管しつつ2~3週間を目安に使い切ると安心です。

散布のコツも押さえます。直射日光下は薬害を誘発しやすいため、夕方や曇天に行います。スプレーは30cmほど離して霧状にし、まずは目立たない1枚でパッチテストをして24時間様子を見ると失敗が減ります。散布頻度は「匂いが薄れたら再度」くらいの間隔で十分で、毎日連用する必要はありません。優先する散布箇所は「植物の周辺」です。鉢の外周・受け皿の縁・支柱・ベランダの手すり・床の目地・網戸など、飛来や徘徊の“通り道”に軽くミストを置くイメージが効果的です。土表面は1~2プッシュに留め、びしょ濡れにはしないほうが無難です。

ただし、葉面への噴霧は種によって薬害を招きます。油分がクチクラ層に滞留してシミ・色抜け・萎れとなることがあるためです。多肉植物・サンスベリア・ゴムの木(フィカス類)などの厚葉、シダやシンゴニウムのような柔葉、産毛の多い葉は特に注意が必要です。どうしても葉に使う場合は、ごく薄い濃度で裏面に1~2回ミストする程度にとどめます。前述の通り、基本は「周辺に使う」が安全策です。

注意点は他にもあります。精油は可燃性で、目や皮膚への刺激もあります。屋外では風上に立ち、室内では換気を徹底してください。ペットや乳幼児への配慮も重要です。猫や小鳥、魚類は精油に敏感なことが多いため、室内散布は避け、乾いてから鉢を戻すなどの工夫が必要になります。さらに、一部の貯蔵害虫やシバンムシ類はミント系の匂いに反応する報告もあります。もし小型の褐色甲虫が寄ってくるようなら、使用を中止し別の方法へ切り替えましょう。

ここから、効果を引き出すための“合わせ技”です。受け皿の残水を毎回捨てる、無機質寄りの用土に替える、表土を軽石でマルチングする、葉裏を定期点検して汚れを拭き取る、黄板トラップで早期検知する——こうした基本を整えるほど、ハッカ油の忌避が効きやすくなります。発生してしまった虫には、対象に合う対処を選びます。例えばコナカイガラムシは綿棒+アルコールで拭き取り、ハダニには葉水と通風改善、アブラムシには手摘みや水流での洗い落としが先です。薬剤を使う場合はラベルに従い、室内では散布後の換気を確保します。

なお、代替として木酢液やニームオイルを薄めて使う方法もありますが、いずれも匂い・薬害・持続時間の課題は似ています。単純に「匂いに頼るだけ」では限界があるため、環境改善とセットにすることが成功の近道です。つまり、ハッカ油は“漂わせて近寄らせないための補助輪”。正しく薄め、周辺にピンポイントで用い、基礎の衛生管理と組み合わせれば、植物に無理をかけずに虫悩みを小さくできます。

ベランダ 観葉 植物 虫 が つか ないおすすめ

ベランダに置くと良い観葉植物は?

虫がつきにくい育てやすい観葉植物は?

ベランダで育てるハーブで虫がつかないものは何ですか?

絶対に虫がつかない観葉植物

虫がつかない観葉植物 屋外

ベランダに置くと良い観葉植物は?

結論から言えば、ベランダ向きは「乾きに強い・葉が硬い・半日陰〜強光に適応できる」タイプです。ベランダは風が抜け、夏は照り返しで高温、冬は冷え込みやすいという特殊環境になりがちです。こう考えると、環境ストレスに強い種類ほど管理が安定し、虫や病気にも引きずられにくくなります。

まず候補を具体化します。サンスベリア、シェフレラ(ホンコンカポック)、ユッカ(青年の木)、パキラ、ガジュマル、モンステラは扱いやすい定番です。サンスベリアは多肉質で猛暑と乾燥に強く、表土が乾きやすいので衛生的に保ちやすいでしょう。シェフレラは風に耐え、明るい日陰でも形が崩れにくい優等生です。ユッカは直射と風を好む一方、葉先が鋭いので動線から外して配置してください。パキラは春〜秋の屋外管理に向き、午前の日差しと通風で締まった株に仕上がります。ガジュマルはタフですが冷風に弱いため、秋以降は置き場所を一段内側へ。モンステラは半日陰向きで、真夏の直射を避ければ大きな葉を楽しめます。

ここで、方角別の置き分けが効いてきます。東〜北東向きはやわらかな光なので、パキラやモンステラの“半日陰好み”と相性が良いです。南〜南西向きは真夏に床面温度が極端に上がるため、サンスベリアやユッカを主役にし、スノコやスタンドで鉢底を床から浮かせて断熱します。北向きで暗い場合は、シェフレラを中心に、必要に応じて補助照明を短時間当てる方法もあります。

用土と鉢選びは“清潔さ”を左右します。無機質寄り(赤玉小粒6:軽石3:バーミキュライト1など)の配合にし、表土は軽石でマルチングすると、表面が早く乾き虫の産卵床を作りません。素焼きやスリット鉢など通気の良い容器が向きます。受け皿の水は毎回捨て、夕方の打ち水は過湿を招くため避けましょう。肥料は緩効性の化成肥料を少量にとどめ、有機肥料は屋外でも匂いが誘引源になるので控えるのが無難です。

季節運用の目安も押さえます。春は新芽が柔らかく、アブラムシが寄りやすいため、混み合う葉を軽く透かして風を通します。梅雨どきは雨ざらしにせず、庇下や簡易の遮光ネットで蒸れを抑えると安心です。真夏は午前だけ直射・午後はレース日陰に切り替え、朝に水やりして夜間の過湿を避けます。秋は古葉を整理し、最低気温が10℃前後になったらパキラ・ガジュマル・モンステラ・サンスベリアは室内へ取り込みましょう。ユッカとシェフレラは比較的粘れますが、強い北風が当たる環境では不織布で防風するとダメージを減らせます。

安全面も忘れません。強風対策として、鉢底に重石を入れる、転倒防止のスタンドを使う、といった工夫が有効です。手すり固定は管理規約の確認が先決で、避難経路の確保や落下防止ネットの設置も検討したいところです。夜間照明は虫寄せになりやすいため、鉢を光源から離すか、暖色・低照度に切り替えるだけでも違いが出ます。

最後に個別の注意点をもう一度。サンスベリアは10℃を下回る前に室内へ。ユッカは強光OKでも葉先の接触事故に注意。シェフレラは冷風で葉が黄変しやすいので、冬は風の直撃を避けます。パキラとガジュマルは暖期限定の屋外管理にし、寒波前に必ず取り込みます。モンステラは夏の遮光と通風がカギです。これらを満たせば、見た目も手間もバランスの良い“ベランダ向き編成”が組めます。

虫がつきにくい育てやすい観葉植物は?

前述の通り、完全に虫を避けることはできませんが、「葉が硬い・肉厚」「生長が穏やか」「水やり頻度を抑えやすい」種類を選ぶと発生頻度をぐっと下げられます。ここでは初めての方でも扱いやすく、室内で清潔に保ちやすい代表株を、育て方の要点と一緒にまとめます。

まず候補を絞ります。サンスベリア、パキラ、モンステラ、シェフレラ(カポック)、ポトス、ガジュマル、フィカス・バーガンディ(黒ゴム)が実績十分です。いずれも葉が厚かったり樹液を持っていたりして食害を受けにくく、水やり間隔を取りやすい性質を備えています。これにより、湿りを好むコバエの温床を作りにくく、弱りに伴う虫の誘引も抑えられます。

次に、各株のツボを押さえます。サンスベリアは“多肉寄り”の性質で、春夏は鉢土がしっかり乾いてから、秋冬はさらに間隔を空けて与えるのがコツです。無機質寄りの配合(赤玉小粒6:軽石3:バーミキュライト1)にすると、表土が早く乾き、コバエの産卵場を作りません。パキラは明るい場所で締め気味に育てると新芽が硬くなり、害虫の付き場が減ります。水は“乾いて2〜3日後”を目安にし、受け皿の残水は毎回捨てましょう。モンステラは耐陰性がある一方、風通しが不足するとハダニが出やすくなります。週1の葉拭きと霧吹きで葉裏を清潔にし、カーテン越しの日に当てると健全に育ちます。

シェフレラは環境適応力が高く、室内照度でも徒長を抑えれば形よく維持できます。込み合う枝は軽く間引くと、コナカイガラムシの定着を防ぎやすくなります。ポトスは水を欲しがる場面がありますが、常湿は禁物です。鉢の軽さで乾きを測り、つる先を定期的に摘心すると密になりすぎず清潔を保てます。ガジュマルとフィカス・バーガンディはともに肉厚葉でタフです。ただし葉にホコリが溜まるとカイガラムシの温床になりやすいため、月1の“葉拭きデー”を決めておくと安心でしょう。

置き場所の組み立ても重要です。基本は「明るさ+風」。東〜南の窓辺でレース越しの光を確保し、サーキュレーターで弱風を回すだけでも発生率は下がります。北向きや薄暗い場所に置きたい場合は、サンスベリアやポトスを優先し、照度不足で徒長しないよう鉢をローテーションします。照明の直下は夜間に虫を誘いやすいため、照度は落とすか、植物をやや離して設置すると良いでしょう。

用土と鉢の選択で“衛生度”は変わります。室内は無機質主体の用土が基本で、表土は軽石や焼成砂でマルチングします。これだけで表面が乾きやすくなり、コバエやトビムシの足場を断てます。鉢はスリット鉢や素焼きなど通気の良いものが扱いやすく、受け皿の水は都度捨てる習慣を付けてください。肥料は緩効性の化成肥料を少量にとどめ、有機肥料は避けたほうが清潔に保ちやすくなります。

日常管理は“短時間・高頻度”が効率的です。週1回、葉裏を覗いて白い綿状やベタつきがないかをチェックし、汚れは霧吹き後に柔らかい布で拭き取ります。月1回、表土2〜3cmの入れ替え(または日光消毒)を行うと、見えない発生源をリセットできます。黄板トラップを1枚吊るしておけば、初期侵入の検知が容易です。見つけた虫は早期に物理除去し、増え始めている場合のみ対象害虫に合った薬剤を“表示通り”に使いましょう。

注意点も共有します。乾燥に強い株でも、風が停滞した高温室内ではハダニが急増します。霧吹きや換気で“動く空気”を作ると予防に役立ちます。また、一部の観葉植物はペットが誤食すると良くありません。小さなお子さんや動物の届かない位置に置き、剪定くずは放置しないほうが安全です。水耕(ハイドロ)に切り替える方法もありますが、藻が出やすいため容器洗浄の手間は増えます。時間との兼ね合いで選ぶと良いでしょう。

こうして“選び方(硬い・肉厚・乾きやすい性質)×育て方(明るさ・風・無機質用土・残水ゼロ)”の両輪を回せば、虫を見かける頻度は目に見えて下がります。忙しい方は、サンスベリアとフィカス系を軸にし、パキラやモンステラをポイントで足す配置から始めると、手間と清潔さのバランスが取りやすいはずです。

ベランダで育てるハーブで虫がつかないものは何ですか?

まず押さえたいのは、香り(精油)を多く含むハーブは、ベランダ全体の“虫寄せ”を弱める実力派だという点です。特にペパーミント(またはスペアミント)、ローズマリー、ラベンダー、レモングラス、センテッドゼラニウム、ユーカリ(グニーやポポラスの小型株)は実用性が高く、メントール、カンファ、シトロネラール、シネオールといった成分が飛来虫の行動を鈍らせます。いずれも観賞と収穫を兼ねられるため、限られたベランダ面積でも“香りのバリア”を作りやすいでしょう。

ここで育て方の骨子を整理します。日当たりと風通しを最優先に置き、手すり近くの明るい場所に“香り帯”を並べる配置が基本です。用土は水はけ重視の無機質寄りが安全で、赤玉小粒5:軽石小粒3:バーミキュライト2の配合が扱いやすくなります。鉢は通気性の良いスリット鉢や素焼き鉢が向き、プラ鉢の場合は二重鉢にして断熱すると夏場の根傷みを抑えられます。水やりは朝が原則で、鉢が軽くなってからたっぷり与え、夕方の過湿は避けてください。

次に個別の性格です。例えばミント類は非常に強健で、半日陰でも育ちますが、地下茎が横走して他鉢へ侵入しがちです。単鉢管理に徹し、シーズン中は“摘心(先端をカット)→脇芽促進”の繰り返しで、香り量と株姿を整えましょう。一方でローズマリーは乾燥気味を好み、蒸れに弱いタイプです。枝が混んだら早めに透かし剪定を行い、梅雨入り前に風の通り道を作ると長持ちします。ラベンダーは高温多湿が最大の敵です。花後に1/3ほど切り戻し、梅雨は軒下や簡易の雨よけで直接雨を避けると良いでしょう。レモングラスは成長旺盛で、夏は目隠しや風よけにもなりますが、耐寒性は低めです。最低気温が10℃を切る前に室内へ取り込み、株元を少し乾かし気味に管理すると越冬しやすくなります。センテッドゼラニウムは葉に触れるだけで強く香り、虫よけと観賞の両立が容易です。ユーカリは小型種の若木を鉢で楽しむと取り回しが楽で、風が通る場所なら葉がよく更新されます。

配置の工夫も効果を底上げします。手すり沿いにミントやレモングラスの背丈で“前衛ライン”を作り、その内側にローズマリーやラベンダーの株を点在させると、香りが風に乗って広がりやすくなります。さらに、主役の観葉植物(パキラやシェフレラ等)は“香り帯”の内側に置くと、飛来ルートの手前で忌避が働きやすい構造になります。夜間照明は誘虫の原因になりやすいため、暖色で照度を落とすか、鉢をライトから少し離すと安心です。

肥培管理は控えめが基本です。多くのハーブは痩せ気味の用土で香りがよく乗ります。緩効性化成肥料を春と初夏にわずかに施し、真夏と真冬は施肥を止めましょう。過湿や多肥は軟弱徒長を招き、結果としてアブラムシを誘いやすくなります。こう考えると“乾きやすい用土・風・日光・控えめ施肥”のセットが、ベランダのハーブ運用の要だとわかります。

メンテナンスのルーチンも決めておくと失敗が減ります。週1回は葉裏を覗き、混み合った部位を軽く間引きます。受け皿に水を残さない、排水口のゴミや藻を月1で掃除する、といった“ベランダ全体の衛生管理”も効果が高い対策です。粘着式の黄板トラップを1枚吊るせば、初期侵入の把握がしやすくなります。収穫は午前中が最適で、香りが濃く、料理やハーブティーにも使いやすい状態になります。

もちろん万能ではありません。バジルのように香りが強い種でもアブラムシが付くことがありますし、ミントやユーカリはペットが誤食するとよくありません。小さなお子さんや動物の手の届かない高さで管理し、剪定くずは速やかに処分してください。薬剤に頼る前に、霧吹きや手摘み、シャワーでの洗い流しといった物理的対処で十分に間に合う場面が多いはずです。

いずれにしても、香りの強いハーブを“帯状に配置”し、無機質寄りの用土と風通しで支える――この基本を回せば、ベランダの虫リスクは明らかに下がります。そして、四季を通じて収穫と香りを楽しめます。こうすれば、観葉植物と共存しながら、清潔で快適なベランダグリーンを長く維持できるでしょう。

絶対に虫がつかない観葉植物

まず断言しますが、天然の観葉植物で「絶対に虫がつかない」ものはありません。屋内であっても、人の出入りや換気のたびに微小な虫は侵入し、鉢土の有機物や湿気が温床になります。ここで大切なのは、種類選びと栽培設計を組み合わせて“発生率を限りなく下げる”ことです。こう考えると、目的は理想のゼロではなく「見かける頻度を下げ、定着する前に断つ」運用だとわかります。

そのための第一歩は、選ぶ植物の系統です。硬い葉・肉厚な葉・乳白色の樹液を持つグループは、一般に食害や産卵の足場になりにくい傾向があります。具体例としてはサンスベリア、フィカス類(バーガンディ等)、シェフレラ、ガジュマル、ドラセナ、ユッカが挙げられます。いずれも水をため込む組織を持ち、過湿にしない管理が基本になるため、湿潤環境を好む不快害虫を呼び込みにくいからです。もちろん「まったく発生しない」わけではありませんが、初期対応の難度は下がります。

次に効くのが用土の設計です。前述の通り、有機質が多い培養土は匂いや分解残渣が誘引源になります。無機質主体(赤玉土小粒6:鹿沼土小粒2:軽石小粒2 など)の配合に切り替え、ふるいにかけて微塵を抜いておくと、通気と排水が上がり、コバエ・トビムシの繁殖床を物理的に減らせます。植え替えの仕上げに表土2〜3cmを焼成軽石でマルチングすると、産卵面が露出せず、乾きも早まります。受け皿は“飾り”にせず、給水後は必ず空にしてください。ここで水を残すと、一気に逆効果になります。

導入時の隔離も効果が高い工程です。新しく迎えた株は、2週間ほど既存の鉢から離して置き、葉裏と節間を観察します。このとき古い表土は落として根鉢を軽く洗い、新しい無機質土に植え直すのが理想です。もし時間が取れない場合でも、最低限“表土の入れ替え+葉拭き”だけでリスクは下げられます。葉拭きは月1回、霧吹きの後に柔らかい布で両面を軽くなでる程度で十分です。ホコリを除けば光合成が安定し、弱りにくい株に育ちます。

栽培方式を切り替える選択肢もあります。セラミスやレカトン、ハイドロボールを使うセミハイドロ(水耕栽培に近い方法)は、土由来の虫を大幅に減らせます。水位は根の下1/3を目安に保ち、週1回の水替えと月1回の容器洗浄を習慣にすると、藻の発生も抑えられます。むしろこの方式のデメリットは、藻や水垢の掃除という“衛生維持の手間”にあります。無機土でも同じですが、保肥力が低いため、液肥は1000倍程度を少量こまめに与える運用が向きます。

環境面のチューニングも“定着させない”鍵になります。風は最大の抑止力です。サーキュレーターで鉢の真上からでなく、斜め上から穏やかに風を通すと、ハダニやカイガラムシが好むよどみが生まれにくくなります。照明は夜間の強い白色光が誘虫性を高めることがあるため、就寝前には消灯し、必要なら暖色系の低照度に切り替えましょう。肥料は匂いの出にくい緩効性の化成を最小限にし、有機肥料は避けます。これだけで誘因源が一段減ります。

もし発生しても、段取りを決めておけば怖くありません。私は次の順で対応します。まず種類の仮同定(葉裏に綿状ならコナカイガラムシ、粉状ならハダニが疑わしい等)。次に物理除去(ピンセット・綿棒・歯ブラシ・シャワー)。そのうえで、必要時のみスポット薬剤を使い、最後に環境の見直し(水のやり方、置き場所、風の確保、表土の更新)で再発ルートを潰します。黄板の粘着トラップを1枚吊るしておくと、コバエなどの初動を“見える化”でき、心理的にも落ち着いて対処できます。

注意点も挙げておきます。無機質主体の管理は乾きが早く、夏は水切れの失敗が増えがちです。反対に、ハイドロでは水換えのサボりが藻・ぬめりを呼び込みます。薬剤は「天然=安全」とは限りません。室内では表示通りの希釈・用量・換気を守り、ペットや小さなお子さんが触れない導線を確保してください。前述の通り、どの方法にも小さな手間とトレードオフがあり、万能解ではない点は理解しておくと良いでしょう。

いずれにしても、完全無欠の“絶対につかない”はフェイクグリーンだけの特権です。だからこそ、硬葉系の選択、無機質の用土、残水ゼロ、定期の葉拭き、穏やかな送風、そして導入時の隔離――この基本セットを淡々と回すことが、一番確実に「虫を見ない期間を長くする」近道になります。単純に見えますが、積み重ねれば効果は大きく、清潔で快適なグリーン空間を維持しやすくなります。

虫がつかない観葉植物 屋外

屋外のベランダでは「虫ゼロ」は目標にできませんが、植物選び・配置・用土・通風・水管理を最適化すれば発生頻度を大きく下げられます。つまり、飛来を減らし、止まりにくくし、増えにくい環境を作ることが核心です。私はこれを屋外向けの“発生率ダウン設計”として、順番に組み立てることをおすすめします。

まず選ぶべき種類です。硬い葉や香り成分をもつ樹種は定着しにくい傾向があります。ユーカリ(グニー/ポポラスは若木の寒風対策を想定)、ローズマリー・ラベンダーなどの木本ハーブ、オリーブ、シマトネリコ、ソヨゴは扱いやすい部類に入ります。これらはシネオール、カンファ、シトロネラールなどの芳香成分や硬質な葉質が効き、アブラムシ類・チョウ目幼虫の“居座り”を抑えやすいと考えられます。逆に、柔らかい新芽が連続して出る草花や、常時しっとりさせる必要がある鉢は、ベランダでは標的になりやすいでしょう。

次に配置の考え方です。多くのベランダは風の入口(給気側)と出口(排気側)ができます。風上側の手すり沿いにハーブの“バリア帯”を作り、主役の観葉(パキラ、シェフレラ、フィカス類など)は一列内側に置くと、匂いと乱気流で滞留を減らせます。南西向きで照り返しが強い場合は、鉢をレンガやスノコで3〜5cm浮かせて断熱し、夏夕方の打ち水は避けます。夜間照明は誘蛾灯になります。鉢から50cm以上離す、暖色・低照度に替えるなどの微調整が効果的です。

用土と水管理は“増殖させない”ための柱です。前述の通り、無機質主体の用土に切り替えると、コバエやトビムシの温床を弱められます。基本配合の一例は赤玉小粒6:鹿沼小粒2:軽石小粒2。軽やかな排水と通気を確保し、表土2〜3cmは焼成軽石でマルチングします。こうすれば産卵面を隠し、蒸れを抑えられます。水やりは「鉢中央まで乾いてからたっぷり」を徹底し、受け皿の残水はその場で捨ててください。肥料は匂いを抑えやすい化成の緩効性を少量にし、有機肥料の施用は避けます。

点検と初動も屋外では重要です。黄板(粘着トラップ)を地表から20〜30cmの高さに1枚、群れやすい場所に1枚の計2枚で十分な“見張り”になります。葉裏の定期チェックは週1回、ティッシュで軽く拭いて粉状・綿状の付着がないかを見ます。見つけたらピンセット・歯ブラシで物理除去し、必要時のみ対象に合った薬剤をスポット使用します。こうすれば薬剤常用に頼らず管理できます。

季節運用は次のように分けて考えると迷いません。

春(3〜5月):新芽の密集はアブラムシを招きます。込み合った枝葉を透かし、風の通り道を作ります。苗の新規導入は隔離置きで2週間観察しましょう。

梅雨(6〜7月):雨曝しは蒸れとカビの温床です。庇下へ移動、または遮光ネットで雨よけを兼ねます。鉢底の目詰まりを洗い出すだけでも効果が違ってきます。

真夏(7〜9月):鉢温上昇はストレスです。午前だけ直射、午後はレース日陰にし、打ち水代わりに朝の葉水で温度を逃がします。夕方の過湿は避けましょう。

秋(9〜11月):古葉を整理し、表土の入れ替えで卵やデブリをリセットします。最低気温10℃前後で、寒さに弱い鉢は室内取り込みの準備に入ります。

冬(12〜2月):寒風は土を乾かしすぎます。必要最小限の水やりに抑え、不織布で風よけ。屋外管理の常緑樹も、北風直撃の位置だけは外します。

ベランダ全体の衛生は“鉢以外”が鍵になることもあります。排水口の藻・ゴミを月1回は除去し、床の水はけを確保します。収納ボックス下の水溜まり、園芸道具についた土片も温床になりやすいので、ここも見逃さないでください。さらに、鉢の間隔を最低でも手のひら1枚分(8〜10cm)あけると、風が抜け、葉が触れ合う感染ルートを断てます。

ここで、具体的な“始め方キット”を挙げておきます。

・植物:ユーカリ1、ローズマリー1、ラベンダー1、主役の観葉1〜2(シェフレラやフィカス等)。

・用土:赤玉小粒・鹿沼小粒・軽石小粒、鉢底石、鉢底ネット。

・資材:焼成軽石(マルチング用)、黄板2枚、レンガ4個、遮光ネット、ピンセット・歯ブラシ。

・運用:週1の葉裏チェック、月1の排水口清掃、季節ごとの置き場所更新。

こうして環境・道具・手順を固定化すると、手間は一定になり、再現性が出ます。

デメリットや注意点も忘れないでください。ユーカリは根が回ると用土の乾きが早く、灼熱期に水切れを起こしやすくなります。ラベンダーは高温多湿が苦手で、梅雨に株元が蒸れると急に傷みます。オリーブは丈夫ですが、長雨で排水不良になると黄化が進みやすいです。これには“軽い鉢・軽い土・軽い水”の三軽原則(軽量鉢+無機質土+与えすぎない水)で対処しましょう。もし夜間に室内へ取り込む運用をするなら、取り込み前に葉を軽く拭き、表土をはたいて持ち込みリスクを減らすと安心です。

いずれにしても、屋外は常に虫が流入します。だからこそ、飛来を減らす(香り・風・光)、定着を妨げる(葉質・間隔)、増殖を断つ(無機質土・残水ゼロ)という三段構えを徹底してください。こう考えると、ベランダでも清潔で扱いやすい“虫がつかない観葉植物の庭”は十分に実現できます。

ベランダで観葉植物に虫がつかない総まとめ

ベランダ全体は乾きやすく風が通る清潔環境に整えるべきだ

受け皿の残水は毎回捨て排水口や鉢カバーのぬめりは定期清掃が基本だ

用土は無機質主体(赤玉・鹿沼・軽石)に切り替え表土は軽石で覆うのが有効だ

過大鉢を避けサイズを適正化し底穴の多い鉢で排水を確保するべきだ

水やりは「乾いてから朝にたっぷり→残水ゼロ」というリズムを徹底するべきだ

肥料は匂いの少ない緩効性化成を少量にとどめ有機肥料は避けるのが無難だ

葉拭きと葉水を定期的に行い葉裏の埃や初期発生を物理的に除去するのが効果的だ

新規導入株は1~2週間隔離し黄板でモニタリングする体制が安全だ

香りの強いハーブを手すり沿いに帯状配置し飛来虫を減らす戦術が機能する

ベランダの主役には硬葉・肉厚で乾きに強い種類(サンスベリア等)を選ぶのが現実的だ

季節ごとに遮光や防風を調整し梅雨の蒸れと真夏の鉢温上昇を避けるべきだ

ハッカ油は薄希釈で周辺に用い忌避の補助として活用し葉面高濃度散布は避けるべきだ

発生時は物理除去→低リスク資材→必要最小限の薬剤の順で対処するのが妥当だ

表土のトップ替えや用土の無機質化で卵や藻のサイクルを定期的に断つのが有効だ

夜間の強照明は誘虫要因となるため鉢を離すか暖色低照度に切り替えるのが賢明だ

ベランダ 観葉 植物 虫 が つか ないのQ&A 検索意図に合わせ、要点→具体策→注意点の順で簡潔にまとめました。

Q. 外に出した観葉植物に虫がつかないようにするにはどうしたらいいですか?

A. ベランダ全体を乾きやすく風通し良く清潔に整えます。受け皿の水は毎回捨て、鉢はスタンドで床から浮かせ、排水口のぬめりを定期清掃してください。無機質寄りの用土に替え、表土は軽石で覆うと産卵を抑えられます。黄板で初期侵入を監視し、点発生は綿棒+アルコールで即除去しましょうQ. ベランダに置くと良い観葉植物は?

A. サンスベリア、シェフレラ、ユッカ、パキラ、ガジュマル、モンステラが扱いやすい候補です。南西面など高温の場所はサンスベリアやユッカを中心に、東~北東面はパキラやモンステラが好相性。強風日は壁際へ寄せ、転倒防止も併用してくださいQ. 虫がつきにくい育てやすい観葉植物は?

A. 葉が硬い・肉厚で水やり頻度を抑えやすい種類が向きます。サンスベリア、パキラ、シェフレラ、ポトス、ガジュマル、フィカス・バーガンディ、モンステラが定番です。月1の葉拭きと無機質用土、残水ゼロ習慣で清潔度が保てますQ. ベランダで育てるハーブで虫がつかないものは何ですか?

A. ペパーミント、ローズマリー、ラベンダー、レモングラス、センテッドゼラニウム、ユーカリ(小型種)が忌避に有効です。手すり沿いに帯状配置すると香りのバリアが働きます。梅雨は蒸れ対策、冬は寒さ対策を忘れずにQ. 虫がつかない観葉植物 屋外でのコツは?

A. 「虫ゼロ」は不可能なので、定着しにくい樹種選びと置き方で発生率を下げます。香り・硬葉の樹種を前線に、主役鉢を内側へ。用土は無機質、表土軽石、夜間照明は暖色・低照度に調整し、季節ごとに置き場を更新してくださいQ. 虫がつかない観葉植物 室内の管理法は?

A. 無機質用土+残水ゼロ+微風+十分な明るさが柱です。緩効性の化成肥料を少量に抑え、有機肥料は避けます。導入直後は2週間隔離し、黄板でモニタリング。週1の葉裏点検と月1の表土リフレッシュが効きますQ. 絶対に虫がつかない観葉植物はある?

A. 天然の観葉で「絶対」は存在しません。目指すのは発生率を下げ定着前に断つ運用です。硬葉系の選択、無機質用土、受け皿の水を残さない、葉拭きと送風を習慣化すれば「見かけにくい」状態は再現できます。完全ゼロならフェイクグリーンのみQ. 観葉植物 虫がわかない方法は?

A. 餌・水・隠れ家を同時に減らします。無機質用土に替え、表土を軽石で覆い、明るさと通風を確保。水やりは「乾いてから朝にたっぷり→残水即捨て」。導入時隔離、黄板で早期検知、点発生は物理除去を徹底してくださいQ. 観葉植物 虫がわかない土 おすすめは?

A. 硬質赤玉6:鹿沼2:軽石2が基準です。粒径2~5mmで微塵を軽く落とし、表土は焼成軽石でマルチング。においの少ない緩効性化成肥料を最小限に。土を使わないセミハイドロ(セラミス等)も清潔維持に有効ですQ. 植物にハッカ油を吹きかけるとどうなる?

A. 忌避効果は期待できますが駆除ではありません。0.1~0.3%に薄め、夕方に植物の周辺(鉢縁・手すり・網戸など)へ軽く散布します。葉面は薬害の恐れがあるためパッチテスト必須。ペットや換気への配慮も必要ですQ. 観葉植物から虫がわく原因は何ですか?

A. 湿った有機物、残水、風通し不足、株の弱りが重なると発生します。置き肥のかけら、受け皿や鉢カバーの水、暗さによる徒長、過肥なども誘因です。季節で出やすい虫が変わる点も押さえましょうQ. パキラは虫がつきにくい植物ですか?

A. 比較的つきにくい部類ですが油断は禁物です。明るい場所で締めて育て、水は“乾いて2~3日後”を目安に与えると新芽が硬くなり被害を受けにくくなります。葉拭きと無機質用土、受け皿の残水ゼロを組み合わせれば安定します※権威性と実用性が高い“公式系”リンクを、日本→海外の順でまとめました(タイトル横のリンクから各ページへどうぞ)。

日本の公的機関・準公的情報

農林水産省|花き類(観賞用植物)の病害虫資料(PDF)— 観葉で出やすい病害虫の基礎と対策が網羅されている。神奈川県公式サイト

東京都保健医療局|ネズミ・生活害虫の対策 — 家庭内のコバエ等を含む衛生害虫の基本対策。観葉の周辺環境管理にも応用可。ミネソタ大学エクステンション

海外の園芸団体・大学

UC IPM(カリフォルニア大学統合的病害虫管理)|Pest Notes: Fungus Gnats(キノコバエ)— 室内鉢の発生源と抑え方。ipm.ucanr.edu

UC IPM|Mealybugs on Ornamentals(コナカイガラムシ)— 観葉・鉢物での被害と管理。ipm.ucanr.edu

UC IPM|Houseplant Problems(ハウスプラントの問題・総覧)— よくある症状と害虫の手引き。ipm.ucanr.edu

University of Minnesota Extension|Mealybugs on houseplants — 家庭の観葉向けの発生サインと駆除。rhs.org.uk

University of Florida IFAS EDIS|Managing Insects on Indoor Plants(室内植物の害虫管理)— 薬剤・非薬剤の選択肢と手順。rhs.org.uk

University of Maryland Extension|Indoor Plants: Common Problems — 室内植物の害虫・病気・栽培環境の総合的な見直し。農林水産省

Royal Horticultural Society(RHS)|Growing houseplants(基礎と一般的な害虫)— 室内栽培の基本とトラブル対処。農林水産省

RHS|Glasshouse whitefly(温室コナジラミ)— 室内・温室で出やすい吸汁害虫の対策。rhs.org.uk