ブロッコリー 色 止めを調べている方に向け、本記事では台所でいま起きている疑問を一度に解消できるよう、工程ごとに要点を整理します。多くの家庭で気になるのは「ブロッコリーの色を変わらない茹で方は?」という基礎であり、ここでは温度管理と下ごしらえ、そして急冷の流れを軸に、再現しやすい手順をわかりやすく提示します。あわせて「ブロッコリーの緑色を保つには?」の観点から、切り分けのサイズ、塩の使い方、保存容器の選び方までを工程別に俯瞰します。

まず加熱法の中核となるのが茹で時間の設計です。サイズ別の「ブロッコリー 変色 茹で時間」を把握すれば、過加熱による黄変や褐変を避けやすくなります。いくら丁寧に準備しても「ブロッコリー 茹でたら茶色」という事態は起こり得ますが、これは色素変化の仕組みを理解し、湯量・塩分・急冷を見直すことで確実に改善できます。ここで気になる「塩や酢で色止めできますか?」についても、塩の有効性と酢の向き不向きを明確に線引きし、目的に応じた使い分けを解説します。

一方で、火にかける道具や方法が変われば最適解も変わります。電子レンジを活用する「ブロッコリー レンジ 色止め」では、加水量やラップの扱い、取り出し直後の余熱対策が色の決め手になります。蒸気で包み込む「蒸し野菜 色止め」では、均一加熱と栄養保持のバランスが取りやすく、蒸し時間の目安と急冷のタイミングを押さえるだけで、見た目と食感を同時に高められます。これらの方法は鍋が一杯のときや時短したいときの代替手段としても有効です。

下処理と仕上げの間にある水管理も見逃せません。洗浄と色止めでは目的が違うため、「ブロッコリー 水に つける 時間」を用途別に切り分ける必要があります。洗浄は汚れや虫を浮かせるための短時間浸漬、色止めは氷水でのごく短い急冷が前提です。ここを取り違えると、水っぽさや色あせが生じやすくなります。

さらに、味の雑味や栄養の観点から「ブロッコリーのシュウ酸はどうやって除去する?」も事前に押さえておきたい要素です。茹でこぼしの活用でえぐみを抑えつつ、短時間加熱とすばやい冷却でビタミンのロスを抑える手順を提示します。こうして加熱法・水管理・味の下処理を横断的に整理することで、調理経験に関わらず安定して鮮やかに仕上げられるはずです。

つまり、本記事は「ブロッコリーの色を変わらない茹で方は?」や「ブロッコリーの緑色を保つには?」といった基礎的な疑問から、レンジや蒸しなど道具別の最適解、トラブル時の対処、保存までを一続きの流れで解説します。読み進めるほど台所の判断がシンプルになり、誰でも失敗なく色鮮やかな一皿へ到達できる構成にしています。

記事のポイント

色止めの基本原理と、塩・温度・茹で時間の最適化

茹で・レンジ・蒸しの方法別手順とコツ

洗浄用と急冷用でのブロッコリー 水に つける 時間の違い

変色の原因と対処法、シュウ酸の除去でえぐみを抑える

ブロッコリー 色 止めの基本と効果

・ブロッコリーの色を変わらない茹で方は?

・ブロッコリーの緑色を保つには?

・ブロッコリーのシュウ酸はどうやって除去する?

・ブロッコリー レンジ 色止め

・塩や酢で色止めできますか?

ブロッコリーの色を変わらない茹で方は?

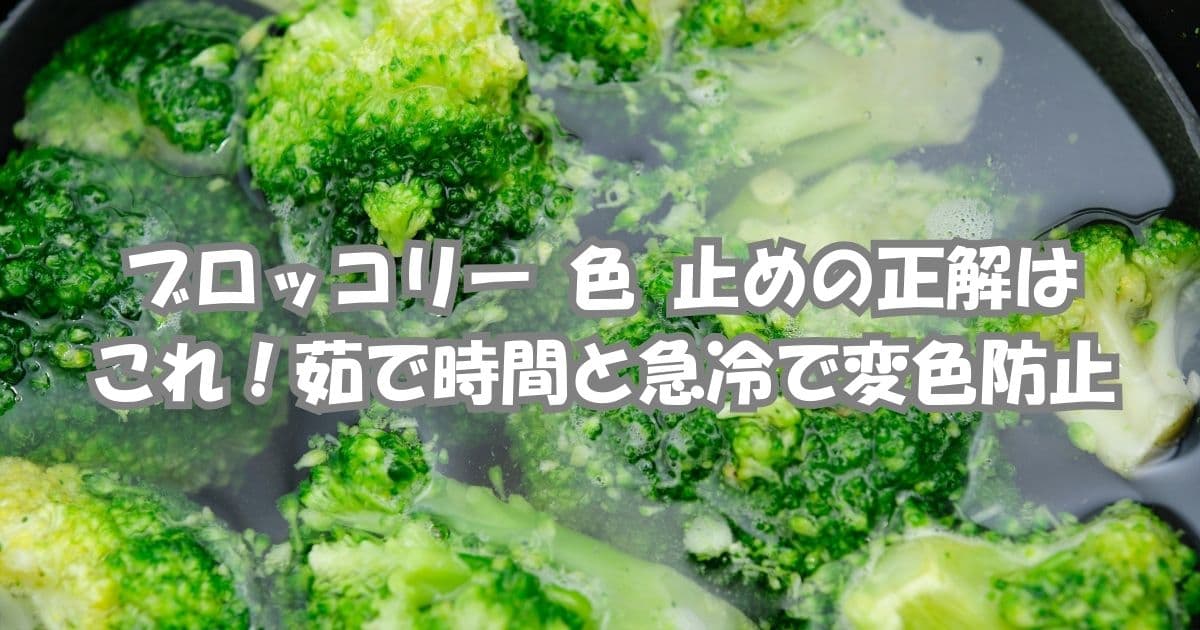

ブロッコリーを美しい緑色のまま仕上げるには、加熱時間と温度の管理が何よりも重要です。クロロフィルという色素は熱や酸性に弱く、長時間加熱すると褐色化してしまいます。そのため、最初から沸騰したお湯に入れて一気に火を通す方法が効果的です。水から加熱を始めると温度が上がるまでに時間がかかり、その間に色素が変化してしまう可能性が高まります。

下準備として、房を均等な大きさに切りそろえることで加熱ムラを防ぎます。さらに、水1リットルに対して塩小さじ1程度を加えたお湯で茹でると、浸透圧によって細胞壁が引き締まり、発色をより鮮やかに保ちやすくなります。小房の場合は1分半〜2分、大きめの房でも2分半以内を目安にし、芯まで火が通ったらすぐに引き上げるのが理想です。

茹で上がり後は、素早くザルにあげて氷水にくぐらせ、表面温度を下げることで余熱による変色を防ぎます。ただし、氷水に長時間浸けると水分が入り込み、水っぽい食感になってしまうため、30秒〜1分程度で引き上げるのがベストです。その後はキッチンペーパーで水気をしっかり拭き取り、盛り付けるか保存容器に入れます。

このように、温度を高く保ったまま短時間で加熱し、すぐに冷やすという一連の工程を守ることで、色鮮やかでシャキッとした食感のブロッコリーを家庭でも簡単に再現できます。

ブロッコリーの緑色を保つには?

ブロッコリーの鮮やかな緑色は、クロロフィルという色素によって生まれます。このクロロフィルは高温や酸、長時間の加熱に弱く、わずかな条件の違いでもくすんだ黄緑色や褐色に変化してしまいます。見た目の美しさは料理全体の印象を大きく左右するため、調理工程で色を守る工夫を取り入れることが大切です。

まず下ごしらえでは、房を均等な大きさに切り分けることが基本です。大きさにバラつきがあると、加熱ムラが生じ、一部が柔らかくなりすぎて変色が進みます。また、芯の部分も薄くスライスすることで加熱時間をそろえやすくなります。茹でる際は、水1リットルに対して塩小さじ1程度を加えると、浸透圧の作用で細胞が引き締まり、色素の流出を抑えられます。加熱時間は小房で1分半〜2分、大きめの房でも2分半以内が目安です。

茹で上がったらすぐに氷水に取り、表面温度を素早く下げることで余熱による褐色化を防ぎます。氷水は長時間浸ける必要はなく、30秒〜1分程度で十分です。その後はキッチンペーパーで水分をしっかり拭き取り、保存する場合は空気に触れないようラップや密閉容器に入れます。冷蔵保存する場合も、できるだけ早めに食べ切ることが色の保持につながります。

さらに、蒸し調理や電子レンジ加熱など、水に直接触れない方法は栄養素の流出を防ぐだけでなく、色を残しやすいという利点があります。こうした下ごしらえ・加熱・保存の3つの工程を意識的に工夫することで、食卓に並べたときも鮮やかな緑色のブロッコリーを楽しむことができます。

ブロッコリーのシュウ酸はどうやって除去する?

ブロッコリーに含まれるシュウ酸は、ほうれん草ほど多くはありませんが、口に含んだときの軽いえぐみや渋みの原因になり、カルシウムと結合して体内での吸収を妨げる可能性があります。そのため、特に小さなお子さんやカルシウム摂取を意識している方、またえぐみが苦手な方にとっては、調理前にシュウ酸を減らしておくと食べやすさがぐっと増します。

最も手軽で効果的なのが「茹でこぼし」です。方法は、たっぷりの湯を沸かし、塩をひとつまみ加えたら小房に分けたブロッコリーを入れ、1分半〜2分ほど短時間で茹でます。その後すぐに湯を切ることで、シュウ酸が溶け出した茹で汁を丸ごと捨てられます。シュウ酸は水溶性のため、蒸す方法や電子レンジ加熱よりも、この茹でこぼしの方が除去効果は高くなります。

ただし、茹で時間が長すぎるとビタミンCや葉酸などの水溶性ビタミンまで大量に流出してしまうため、短時間で仕上げるのがポイントです。さらに、茹でたらすぐに冷水または氷水で急冷し、余熱による色あせや食感の劣化を防ぎます。この工程を取り入れることで、鮮やかな緑色をキープしつつ、えぐみのない食べやすいブロッコリーに仕上げられます。

また、食感を柔らかくしたい場合は、冷水にさらす時間を少し短めにして、予熱を活かす方法もあります。いずれにしても、色止めとシュウ酸除去を同時に行える茹でこぼしは、味・見た目・栄養のバランスを取るうえで理想的な下処理方法といえます。

ブロッコリー レンジ 色止め

電子レンジを活用したブロッコリーの色止めは、湯を沸かす手間が不要で、短時間で仕上がるのが大きな魅力です。レンジ加熱は茹でる方法に比べて水分に溶け出す栄養素が少なく、ビタミンCやカリウムなどの栄養を保持しやすいというメリットがあります。加熱前の下準備としては、まず小房に分けたブロッコリーを軽く水で濡らし、その水分を残したまま耐熱容器に並べます。全体に均等な蒸気が回るよう、ラップはぴったりではなくふんわりとかけるのがポイントです。水分が多すぎるとべたつきやすくなるため、霧吹き程度の軽い加水が理想的です。

加熱時間は、500Wで小房ならおおよそ1分半〜2分、大きめの房は2分半程度が目安です。加熱が長すぎるとクロロフィルが分解され、鮮やかな緑色から褐色や黄緑に変化してしまうため、時間管理は非常に重要です。加熱直後はラップの内側に高温の蒸気がこもっており、この余熱が変色の大きな原因になります。そのため、レンジから取り出したらすぐにラップを外し、熱気を逃がすことが欠かせません。

色をより安定させたい場合は、加熱後すぐに氷水に10〜20秒ほどくぐらせて急冷します。これにより余熱による色落ちを防ぎ、食感もキュッと締まります。ただし、冷水に長く浸けすぎると水分を吸って水っぽくなり、せっかくの甘みが薄れるため、短時間で引き上げてしっかり水気を切ることが大切です。大量調理や大きな房を一度にレンジ加熱すると加熱ムラが起きやすいので、均一な色と食感を保つためには小分けにして加熱する工夫も必要です。この方法を取り入れれば、忙しい日でも見た目が美しく、栄養をしっかり保ったブロッコリーを簡単に準備できます。

塩や酢で色止めできますか?

ブロッコリーを鮮やかな緑色のまま食卓に出すために、下茹での際に塩を加える方法は非常に効果的です。塩には野菜の細胞壁を引き締め、内部の水分や色素の流出を抑える働きがあります。この作用によって、加熱中に葉緑素が安定しやすくなり、仕上がりの色がくすみにくくなります。実際に調理する際は、水1リットルに対して塩小さじ1〜1.5杯を加えるのが目安です。これにより、茹で上がり直後の色が鮮明になるだけでなく、時間が経っても緑色が比較的長く保たれます。また、塩を入れることで軽く下味もつくため、調理後に味を整える工程が簡略化できるという利点もあります。

一方、酢を利用した色止めは、ブロッコリーの場合あまり適していません。酢は酸性が強く、クロロフィルを酸化させやすいため、鮮やかな緑ではなく黄みがかった色合いへと変化しやすくなります。特に茹で水に直接酢を加えると、この色変化が顕著に表れ、せっかくの見栄えを損ねてしまう可能性があります。酢を使う場面があるとすれば、色止めではなく保存性を高めたい場合や、調味の一環として香り付けや酸味を加える用途が中心になります。例えば、下茹でしたブロッコリーをマリネ液に漬け込む際に、保存料代わりとして少量の酢を加えるといった使い方です。

このように、色鮮やかさを最優先するのであれば塩を活用し、酢は風味や保存を目的とした別の工程で使い分けるのが賢い方法です。調理の目的に応じて選び方を変えることで、見た目と味の両立がしやすくなります。

ブロッコリー 色 止めに役立つ調理ポイント

・ブロッコリー 変色 茹で時間

・蒸し野菜 色止め

・ブロッコリー 茹でたら茶色

・ブロッコリー 水に つける 時間

ブロッコリー 変色 茹で時間

ブロッコリーを美しい緑色のまま仕上げるには、茹で時間の管理が最も重要なポイントです。加熱が長く続くと、葉緑素であるクロロフィルが酸に弱い性質を持つため徐々に分解され、色が鮮やかな緑から黄緑、さらには褐色へと変化していきます。特に弱火や中途半端な温度でじっくり茹でると変色が進みやすく、食欲をそそる見た目を損なってしまいます。

最適な加熱時間は、房の大きさによって変わります。小房であれば沸騰したお湯で約1分半〜2分、大きめの房でも2分半以内に留めるのが理想です。この短時間加熱によって食感のシャキシャキ感も保ちやすくなり、同時にビタミンCや葉酸などの栄養素流出も抑えることができます。また、加熱時には必ずたっぷりの湯を使用し、野菜を入れた瞬間に温度が下がらないようにすることもポイントです。

茹で上がった後は、余熱による変色を防ぐための冷却工程が欠かせません。氷水での急冷は30秒〜1分以内を目安に行い、水気はすぐに切っておきます。急冷を行わない場合でも、茹でたブロッコリーを平らなバットに広げ、扇風機やうちわで風を当てて素早く温度を下げる方法があります。さらに、茹でている間は鍋にフタをせず、揮発性の酸性成分を蒸気と一緒に逃すことで色の劣化を抑えることができます。

このように、ブロッコリーの変色を防ぐには、加熱時間の短縮と急冷の組み合わせが効果的です。時間を意識して調理するだけで、味や香りはもちろん、食卓に並べたときの鮮やかさまで大きく変わります。

蒸し野菜 色止め

蒸し野菜で色止めを行う方法は、茹でる場合と比べて水に溶け出す栄養素の損失が少なく、野菜本来の香りや甘みを引き出しやすい点が大きな魅力です。特にブロッコリーは、水分に触れる時間を減らすことでビタミンCやカリウムの流出を抑えられ、同時に鮮やかな緑色を長く保ちやすくなります。蒸気は常に100℃前後で安定しているため、全体に均一な熱が伝わり、色むらや火の通りの差が起こりにくいのも特徴です。

火加減と時間の管理は、仕上がりを左右する重要なポイントです。小房に分けたブロッコリーなら2分程度の加熱で十分で、蒸しすぎるとクロロフィルが分解されて緑色がくすみ、食感も柔らかくなりすぎてしまいます。蒸し器のフタを開けるタイミングを逃さないことが、美しい色と歯ごたえを守るコツです。また、蒸す前に軽く塩をまぶすと浸透圧の効果で細胞壁が引き締まり、加熱後の発色が安定します。塩はごく少量で構いませんが、塩分が全体に均一に行き渡るように手でやさしく混ぜると効果的です。

蒸し上がった直後は、氷水で素早く冷やすことで余熱による変色を防げます。目安は30秒〜1分以内で、長時間浸けると水分を吸いすぎて風味や甘みが損なわれるため注意が必要です。冷水から引き上げたあとは、すぐに水気をしっかり切り、キッチンペーパーで軽く押さえることで仕上がりの質感が格段に良くなります。

このように、蒸し野菜の色止めは、鮮やかな見た目と栄養価の両立が可能な調理法ですが、そのためには火加減、加熱時間、急冷の順序を正確に守ることが欠かせません。特にブロッコリーのような色鮮やかな野菜では、この手間をかけるかどうかで食卓の印象が大きく変わります。

ブロッコリー 茹でたら茶色

ブロッコリーを茹でたときに茶色っぽく変色する現象は、多くの場合、内部に含まれるクロロフィルが熱や酸により分解されることが原因です。クロロフィルは緑色の色素で、加熱中に酸や長時間の高温にさらされるとフェオフィチンという褐色がかった物質に変化します。このため、弱火でじっくり茹でたり、鍋の中で長時間放置すると、鮮やかな緑色が失われやすくなります。さらに、水質が硬水の場合や、水道水の塩素、茹でる前の鮮度低下も色あせを促す要因です。鮮度が落ちたブロッコリーは細胞壁が弱く、加熱時に色素が分解されやすくなります。

色を保つためには、まず下ごしらえの段階から鮮度の高いものを選ぶことが大切です。切り口が白くみずみずしく、房がギュッと詰まったブロッコリーを使うと、加熱後も発色が良くなります。そして茹でる際は必ず沸騰した湯を用い、塩をひとつまみ加えることで色素の安定化を促します。時間は1分半〜2分程度が目安で、柔らかくなりすぎる前に引き上げることが重要です。大量の湯を使うと温度が下がりにくく、全体を均一に加熱できるため、より色あせを防げます。

茹で上がったらすぐに氷水へ移し、30秒〜1分ほどで急冷します。これにより余熱によるクロロフィル分解を抑え、鮮やかな緑色を維持できます。なお、冷却が長すぎると風味や甘みが水に流れ出すため、短時間で水を切ることが大切です。

もし調理後に茶色っぽくなってしまった場合でも、食味や栄養価に大きな影響はありません。ただし、見た目は食欲に直結します。料理全体の印象を高めたいときには、茹で時間と温度管理、そして鮮度を意識することが、茶色化を防ぐ最も確実な方法といえます。さらに、塩茹でや蒸し調理、電子レンジ加熱など、加熱方法を用途に応じて使い分ければ、見た目も味も満足度の高いブロッコリーに仕上げられます。

ブロッコリー 水に つける 時間

ブロッコリーを水に浸ける工程は、調理前と調理後で役割や適切な時間が大きく異なります。まず、調理前の下処理として水に浸ける場合は、房の隙間に入り込んだ泥や小さな虫を浮かせて取り除くための工程です。このときは、ボウルや大きめの容器にたっぷりの水を張り、茎を下にして10分程度静かに浸けておきます。房の間に空気が溜まっていると汚れが浮きにくいので、軽く揺すって空気を抜くとより効果的です。ただし、15分以上の長時間浸け置くと、花蕾(からい)部分が水を吸って柔らかくなりすぎ、加熱時にべちゃっとした食感になってしまうため注意が必要です。

一方、調理後に行う色止めとしての水浸けは、時間の管理がさらに重要になります。茹で上がった直後のブロッコリーは余熱で火が通り続け、緑色が褪せやすい状態です。これを防ぐためには、氷をたっぷり入れた冷水に1分以内でサッと浸け、急速に温度を下げることがポイントです。この短時間の冷却によりクロロフィルの分解を抑え、鮮やかな色と歯ごたえを保つことができます。

なお、冷水に浸ける時間が長すぎると、せっかくの甘みや旨味が水に流れ出してしまい、水っぽく味の薄い仕上がりになります。理想は、冷水から引き上げたらすぐにザルで水を切り、さらにキッチンペーパーや清潔な布で軽く押さえて余分な水分を取り除くことです。こうすることで、炒め物やサラダに使った際も水分が出にくく、見た目も味も良い状態を保てます。

さらに付け加えると、水質にも注意するとより良い仕上がりになります。硬水よりも軟水の方が野菜の色や風味を損ないにくいため、可能であれば浸け水や冷却水に軟水を使うのがおすすめです。これらのポイントを押さえれば、下処理と色止めの両方で失敗しにくく、見た目も味も満足できるブロッコリーに仕上げられます。

ブロッコリー 色 止めの総括

・沸騰した湯から茹で始め一気に加熱するのが基本である

・塩は水1Lに小さじ1〜1.5で発色を安定させる

・茹で時間は小房1分半〜2分・大きめ2分半以内が目安である

・茹で上がりは氷水で30秒〜1分急冷し余熱を止める

・冷やし過ぎは水っぽさの原因になるため短時間で引き上げる

・房を均等に切り芯は薄切りにして加熱ムラを防ぐ

・蒸し調理は栄養流出が少なく色を保ちやすい

・蒸し時間は小房でおよそ2分を上限とする

・レンジ加熱は500Wで小房1分半〜2分・直後にラップを外す

・レンジ後は氷水に10〜20秒くぐらせ色を安定させる

・酢は黄変を招くため色止め目的には不適である

・シュウ酸除去は短時間の茹でこぼしが有効である

・茹で中はフタを外し揮発酸を逃がして変色を抑える

・下処理の水浸けは10分・色止めの冷水は1分以内が適切である

・保存は水気を拭き密閉容器に入れ早めに食べ切る