ガーデニングを始める際に意外と見落とされがちなのが、「ガーデニング 土留め 方法」に関する正しい知識です。花壇や家庭菜園をきれいに保ちたいと思っても、土が雨や水やりで流れてしまっては、植物の成長にも悪影響が出てしまいます。そのようなトラブルを防ぐために欠かせないのが“土留め”という設備です。しかし、いざ設置を考えると「土留めは必要ですか?」「土留め いくつから?」といった基本的な疑問を持つ方は少なくありません。

この記事では、ガーデニング初心者から中級者までが知っておくべき土留めの基礎知識や、目的に応じた施工のコツを、実例を交えて詳しく解説していきます。たとえば、10cm程度の小さな段差であっても、設置場所の土質や傾斜によっては土留めが必須となるケースもあります。さらに、「土留めの高さはどれくらい必要ですか?」や「土留めの深さは?」といった技術的な側面も、失敗しないために事前に理解しておきたいポイントです。

コストや耐久性について気になる方のためには、「土留めの費用はいくらくらいですか?」「土留めは何年くらい持ちますか?」といった現実的な情報も詳しくまとめています。予算を抑えながらも、しっかりと機能する土留めを選ぶための判断材料になるでしょう。

また、実用性だけでなくデザイン性にもこだわりたいという方に向けて、「土留め おしゃれ diy」「花壇 土留め アイデア・おしゃれ」といったテーマも紹介しています。見た目にも美しく、庭全体の印象をワンランクアップさせるようなアイデアを多数掲載しています。手軽に始めたい場合には、「花壇 土留め 100均」の活用法や、「花壇 土留め カインズ」「花壇 土留め コメリ」など、身近なホームセンターで揃えられる便利なアイテムの比較も役立ちます。

さらに、斜面や傾斜地で悩みがちな「庭 土が流れる 対策」として、土留めをどう取り入れるかも大切なテーマです。単なる飾りではなく、土壌をしっかり支え、長く安定したガーデニングを楽しむための“縁の下の力持ち”であることを忘れてはいけません。

このように、土留めはガーデニングにおける基本でありながら、非常に奥が深い分野です。本記事では、具体的な施工方法から選び方、デザインの工夫までを丁寧に解説していますので、ぜひ最後まで読み進めて、ご自身の庭に最適な方法を見つけてください。

記事のポイント

土留めが必要な場面と理由がわかる

土留めに適した高さや深さの基準が理解できる

費用や耐用年数などの現実的な目安が把握できる

素材別の選び方とDIYのアイデアが学べる

ガーデニング土留め方法の基本と選び方

土留めは必要ですか?

土留め いくつから?

土留めの高さはどれくらい必要ですか?

土留めの深さは?

土留めの費用はいくらくらいですか?

土留めは必要ですか?

土留めが本当に必要なのかどうか、ガーデニングや家庭菜園を始める際に悩む方は少なくありません。見た目の整備という面に注目されがちですが、実際には機能性の面から見ても非常に重要な役割を果たす設備のひとつです。

まず、土留めの最も基本的な役割は、「土の流出を防ぐこと」にあります。庭や花壇において、雨が降るたびに土が崩れてしまうと、植物の根が露出したり、敷地外へ土がはみ出すなどのトラブルが起こる可能性があります。特に傾斜のある土地や、水はけが悪くぬかるみやすい場所では、このような問題が顕著になります。これを放置すると、植物の生育に悪影響が出るだけでなく、景観の乱れや、近隣への迷惑にもつながってしまいます。

次に注目したいのは、「スペースの区分け」としての効果です。たとえば、花壇と通路、野菜の栽培区画と芝生など、異なるエリアをしっかり分けることで、管理がしやすくなります。土留めを設けることで境界がはっきりし、作業の効率が上がるだけでなく、見た目も整った印象になります。さらに、区切りを作ることで雑草の侵入や根の張り出しを抑制する効果も期待でき、日々のメンテナンス作業の負担も軽減されるでしょう。

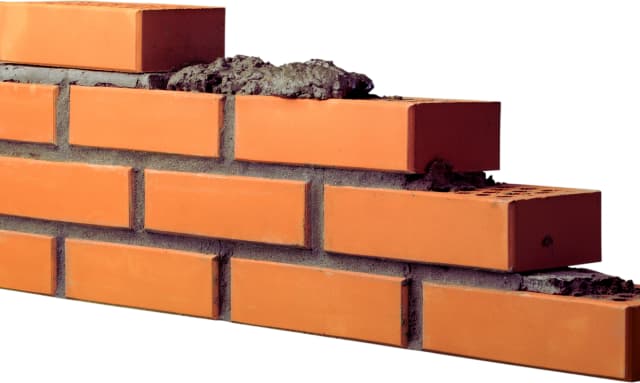

また、実用面だけでなく、土留めは庭のデザイン性を高める要素としても有効です。使用する素材や形状によって、ナチュラル、モダン、和風など、好みに合わせた外観を演出できます。特にレンガや天然石、木材などは風景と自然になじみやすく、花壇のアクセントとしても活躍します。

一方で、すべての庭に必ずしも土留めが必要というわけではありません。地面が完全に平らで、豪雨時にも排水がしっかりしている土地であれば、あえて設置しなくても大きな問題は生じにくいでしょう。ナチュラルガーデンを目指して、人工物を極力避けたい場合も、設置を控えるという選択肢があります。

いずれにしても、土留めを設置するかどうかは、庭の傾斜、雨水の流れ方、植物の種類や配置、将来的な維持管理のしやすさなど、さまざまな条件を総合的に判断した上で決めることが重要です。安易に不要と判断せず、必要性があるかを丁寧に見極めることで、快適で美しい庭づくりを実現しやすくなります。

土留め いくつから?

「土留めはどの程度の高さから必要なのか?」という疑問は、ガーデニング初心者にとって特に悩ましいポイントです。実際には法律や明確な規則で「○cm以上でなければならない」と決まっているわけではありませんが、施工の適否を見極めるには、いくつかの実用的な判断基準があります。

まず基準となるのは、地面の高低差が10cm以上になる場合です。この程度の段差から、雨や水やりによって土が流れ出しやすくなり、見た目が乱れるだけでなく、植物の根が露出してしまう可能性も出てきます。特に柔らかい土壌や砂質の土では、5cm程度のわずかな高低差でも土が崩れることがあるため、早めの対応が安心につながります。

また、設置場所の「傾斜の有無」も大きな判断材料です。たとえば、傾斜地に花壇をつくる場合、数センチの段差でも水の流れが加速し、土がどんどん削れていくことがあります。このような環境では、地表の高さが10cm未満であっても、実質的に土留めの必要性が高まります。斜面では段差が小さくても土の移動が激しくなるため、勾配を目視だけで過小評価せず、実際の水の流れ方を観察しておくことが大切です。

さらに、植栽する植物の種類によっても、土留めの必要性が変わってきます。根が浅い草花や、成長前の野菜の苗などは、土の安定性が弱いため、わずかな土の崩れでも影響を受けやすくなります。そのため、植え付けの段階で、仮設でも良いので土留めを入れておくことで、根付きや育成が格段に安定します。特に家庭菜園でよく行われる「うね立て」などは、側面の土の崩れを防ぐために、低めの土留めを活用するのが一般的です。

なお、予算や施工の手間を気にする方であっても、「後から直すよりも最初に小規模でも設置しておくほうが結果的に楽」というケースは少なくありません。100均やホームセンターで購入できる簡易なフェンス型の土留めや、レンガを並べるだけの簡単な方法でも、想像以上に効果を発揮します。

このように、「土留めはいくつから必要か?」という問いには、明確な数値以上に、土地の状態・目的・植物の種類など複合的な要因を見ながら判断することが重要です。不安な場合は、仮設的に設けて様子を見るという柔軟な方法から始めるのも、ガーデニングを長く楽しむうえで効果的な選択肢となります。

土留めの高さはどれくらい必要ですか?

土留めの高さを決める際には、「どのような目的で使うか」と「設置する場所の地形条件」をしっかりと見極める必要があります。見た目の印象だけで判断すると、後から補修や作り直しが必要になることもあるため、初めての方ほど慎重に検討しておきたいポイントです。

一般的な花壇や家庭菜園などで使用する土留めの場合、地上部分の高さとしては15cm〜30cm程度が最もよく使われています。この高さであれば、花壇内の土をしっかりと支えながらも、施工の手間が比較的少なく、DIYでも無理なく対応できます。特に高さ15cm前後であれば、ブロックや木材、プラスチック製のエッジングなど、軽量で加工しやすい素材が使用でき、設置作業もスムーズです。

ただし、場所によってはこれでは不十分なケースもあります。例えば、緩やかな斜面に花壇を作る場合や、豪雨時に水の流れが集中しやすい場所では、30cm以上の高さを確保することで、土壌の流出を効果的に防げます。こうした中〜高所の土留めでは、強度の高いブロックや擁壁タイプの構造を採用することが推奨されます。高さが40cmを超えるような構造では、安全性を確保するために、鉄筋や基礎の打設など、建築的な知識が必要になる場合もあるため、DIYでは対応が難しくなることもあります。

また、高さを決める際には、見えている部分だけでなく「地中に埋まる部分(根入れ)」も忘れてはなりません。一般に、地表に出ている高さの1/3程度を埋設すると、安定感が増します。つまり、30cmの高さであれば、10cmほどを地中に埋める構造にすると、倒壊やぐらつきの心配が軽減されます。

さらに、景観とのバランスも考慮すべき要素です。周囲の植物や建物と比べて極端に高すぎる土留めは、圧迫感を与えることがあります。低めに作って段差を複数に分ける、または曲線やナチュラルな素材を用いるなどの工夫をすることで、高さがあっても柔らかい印象を保つことができます。

このように、土留めの高さは「使用目的」「地形条件」「使う素材」など、複数の要因を踏まえて判断するのが理想です。小さな庭であれば、まずは30cm未満で始めてみて、必要があれば段階的に調整するという方法も現実的です。慎重な計画と丁寧な施工が、機能的で美しい土留めを作るための第一歩となります。

土留めの深さは?

土留めの設置において、「どれくらいの深さまで埋めるか」は見落とされがちな要素ですが、実は安定性と耐久性を大きく左右する非常に重要なポイントです。地表に現れる高さだけに注目してしまうと、時間の経過とともに傾いたり崩れたりする原因にもなります。特に、雨水や風、地震といった自然の影響を受けやすい庭や花壇では、設計段階から「深さ」を正しく設定しておく必要があります。

まず、基本的な目安としては「見えている高さの約1/3を地中に埋める」という考え方があります。たとえば、土留めの高さが30cmであれば、最低でも10cmは地中に埋めて固定することで、外力による倒壊リスクを軽減できます。これはフェンスや支柱の設置方法と似ていて、重心を下げ、構造物全体の安定を図るための手法です。

ただし、この基準はあくまで一般的なものであり、設置場所の地質や気候条件によって調整が必要です。たとえば、水はけの悪い粘土質の土壌や、雨が多く傾斜のある場所では、より深く埋めてしっかりと固定することが求められます。逆に、地盤がしっかりしている場合は、そこまでの深さがなくても機能することもあります。

使用する素材によっても最適な深さは異なります。木材を使う場合は、地中に埋める部分が湿気や腐食の影響を受けやすくなるため、防腐処理が施された製品を選ぶことが重要です。特に未処理の木材では、2~3年ほどで腐ってしまうケースもあるため、地面との接触部分にシートを挟んだり、防腐剤を重ね塗りするなどの工夫が必要です。

また、ブロックや石材などの重量がある素材を使う場合は、その重み自体が安定を保つ助けになりますが、沈み込みを防ぐためにも十分な深さと、砕石やモルタルでの下地処理が推奨されます。こうした準備を怠ると、完成後しばらくしてから沈下やズレが発生する恐れがあります。

このように、土留めの深さは単なる数字ではなく、構造物の寿命と安全性に直結する重要な要素です。設置前には必ず設置場所の地盤状態を確認し、使用する材料の特性も踏まえた上で、適切な深さと補強を行うことが、長持ちする庭づくりの基礎になります。安定性と見た目の両方を意識しながら、丁寧な作業を心がけましょう。

土留めの費用はいくらくらいですか?

土留めの費用は一律ではなく、選ぶ素材や施工方法、設置する場所の条件によって大きく変動します。そのため、金額の幅も広く、事前にある程度の相場感を把握しておくことが非常に重要です。特に初めて庭づくりや花壇の整備に取り組む方にとっては、費用の見通しを持つことで安心して作業に取りかかることができます。

まず、もっとも手軽に始められる方法が、DIYによる土留めの設置です。木材や簡易ブロック、樹脂製のフェンスなどを用いた場合、1メートルあたりおおよそ1,000円〜3,000円程度で材料を揃えることができます。特に100円ショップやホームセンターのセール品をうまく活用すれば、さらに費用を抑えることも可能です。ただし、こうした簡易素材は耐久性が低いことも多いため、数年単位で交換や補修が必要になるケースもあります。

一方で、長期間の使用を想定している方や、見た目のデザインにこだわりたい方は、レンガ・天然石・コンクリートブロックといった高耐久素材を検討することになります。これらの素材は1メートルあたり5,000円〜10,000円程度が目安となり、装飾性の高い商品になるとさらに高額になる場合があります。また、土留めの高さが高くなると使用する素材の量が増えるため、比例して費用も上がっていきます。

さらに、業者に施工を依頼する場合は、人件費や機材費、基礎工事の有無なども加味されるため、全体で5万円〜30万円以上かかることも珍しくありません。特に傾斜地での施工、排水処理が必要な場所、または住宅の外構工事と一体で行うケースなどは、見積もりを複数社から取り寄せて比較することが重要です。

もちろん、こうした費用は「一度設置すれば長期間安心して使える」という価値も含まれています。定期的な補修が難しい場合や、大切な庭の一部として見た目も美しく仕上げたい場合は、初期費用をある程度かけることが結果的に経済的であると言えるでしょう。

このように、土留めの費用は素材の種類、施工方法、設置する条件、そして誰が作業を行うかによって大きく異なります。自分の庭の規模や用途、将来的なメンテナンスの手間も考慮しながら、目的に合った最適な方法を選ぶことが大切です。コストだけで判断せず、「どれだけ長く快適に使えるか」という視点も忘れずに持っておきましょう。

ガーデニング土留め方法と実践アイデア

花壇 土留め 100均を活用する方法

花壇 土留め アイデア・おしゃれに仕上げるコツ

土留め おしゃれ diyで簡単に作るには

花壇 土留め カインズの商品を比較

花壇 土留め コメリで手軽に揃える方法

庭 土が流れる 対策としての土留め

土留めは何年くらい持ちますか?

花壇 土留め 100均を活用する方法

予算をできるだけ抑えたい場合でも、花壇の見た目や機能性をあきらめる必要はありません。特に100円ショップのアイテムを活用すれば、手軽に土留めを設置しながら、個性的で魅力ある花壇を作ることが可能です。最近の100均ではガーデニング用品のバリエーションが非常に豊富で、価格以上の機能とデザイン性を備えた商品が増えてきています。

まず最も取り入れやすいのが、プラスチック製や木製の「ガーデンフェンス」や「ボーダーフェンス」です。これらは地面に差し込むだけで花壇の縁取りができるため、DIY初心者でも簡単に扱うことができます。高さや長さに応じて複数本を連結できる構造になっているものが多く、設置後もある程度の柔軟性があるのが利点です。見た目もナチュラルな木目調やアイアン風の加工が施されているものが多く、価格以上に雰囲気のある花壇を演出できます。

さらに装飾性を高めたい場合には、100均で販売されている「レンガ風ブロック」や「石目調のパネル」を活用するのもおすすめです。これらは本物のレンガや石に比べて非常に軽く、加工がしやすいため、DIYに慣れていない方でも気軽に取り入れることができます。また、花壇の縁だけでなく、階段状に重ねたり、カーブをつけて柔らかなラインを演出したりと、工夫次第でさまざまな表現が可能です。

ただし、100均の土留めアイテムはあくまで簡易的な作りのものが多いため、設置場所の環境によっては注意が必要です。特に雨が多い地域や土壌がゆるい場所では、アイテムが傾いたり、劣化が早まったりする可能性があります。このような場合には、あらかじめ地面をしっかり整地してから設置し、必要に応じて補強材を併用することで、見た目と安定性の両立が図れます。

また、長く使いたいと考えている方は、設置後のメンテナンスにも目を向けておきたいところです。木材であれば防腐処理を施したり、プラスチック素材であっても定期的に汚れを拭き取って清潔に保つことで、より美しさと耐久性を保ちやすくなります。

このように、100均のアイテムを上手に使えば、費用を抑えつつも自分らしい花壇作りが実現できます。特に小さなスペースで家庭菜園やガーデニングを楽しみたい方にとっては、第一歩として最適な選択肢と言えるでしょう。手軽さと楽しさを兼ね備えた100均DIYは、工夫次第で驚くほど魅力的な空間を生み出してくれます。

花壇 土留め アイデア・おしゃれに仕上げるコツ

花壇の土留めは、土の流出を防ぐための構造物という役割を持ちながら、実は庭全体の印象を左右する“見せ場”でもあります。美しく整った土留めは、花壇の輪郭を引き立てるだけでなく、植栽の美しさを際立たせるための額縁のような存在と言えるでしょう。おしゃれに仕上げたいなら、素材・形・色・配置といった複数の要素を意識してデザインすることが大切です。

まず素材選びから考えてみましょう。レンガ、木材、石材、コンクリートブロックなど、土留めに使える素材はさまざまありますが、それぞれの素材には独自の表情と質感があります。例えば、赤レンガは洋風のナチュラルガーデンと相性がよく、素朴で温かみのある雰囲気を演出できます。一方、グレー系の御影石や白っぽい天然石を使えば、洗練されたモダンガーデンに仕上がります。複数の素材を組み合わせてみるのも一つの方法で、木材のフレームにレンガをあしらうなどすると、動きが出て一段と目を引くデザインになります。

また、土留めの高さや形状を変えるだけでも印象は大きく変わります。直線だけでなく、曲線や段差を取り入れることで、自然な流れのある花壇が作れます。例えば、円形に囲った花壇や、段々に積んで立体感を出した土留めなどは、見る角度によって表情が変わり、単調になりがちな庭の景観に奥行きを与えてくれます。こうした立体的な構成は、小さなスペースでも空間に広がりを持たせる効果があります。

デザインだけでなく、植栽との調和も考慮したいポイントです。華やかな花が多い場合には、落ち着いたトーンの土留めで花を引き立て、グリーンが中心であればアクセントとして温かみのある素材を使うなど、バランスを考えた色使いが美しい庭づくりには欠かせません。植栽のボリュームや色彩計画と土留めの色や素材を連動させることで、統一感のある花壇になります。

加えて、見た目を優先するあまり実用性をおろそかにすると、長期的にはメンテナンスに手間がかかってしまいます。例えば、木材を使う場合は防腐処理や塗装を行い、石材を使用する場合も排水性や地盤の強度を確認することが重要です。また、花壇周囲の雑草対策や掃除のしやすさも、おしゃれな印象を保つうえで無視できない要素です。

このように、花壇の土留めをおしゃれに仕上げるには、見た目のデザインだけでなく、素材選び・配置・高さの工夫・植栽との相性・そして維持管理のしやすさまでを総合的に考慮することがポイントです。少しの工夫と計画性があれば、自分だけの個性あふれる花壇を実現することができます。庭全体の印象を格上げするためにも、ぜひ土留めのデザインにこだわってみてください。

土留め おしゃれ diyで簡単に作るには

DIYで土留めをおしゃれに仕上げたいと考える方にとって、「簡単さ」と「見た目の美しさ」は両立が難しそうに思えるかもしれません。しかし、事前に計画を立てていくつかの基本を押さえれば、初心者でも十分に満足のいく仕上がりが実現できます。ここでは、簡単に施工できる方法と、見た目を引き立たせるデザインの工夫について具体的に紹介します。

まず、土留め材として使いやすいのは、軽量で加工しやすい素材です。代表的なものに、樹脂製のガーデンエッジ、ウッドフェンス、レンガ調のブロックなどがあります。これらはホームセンターや100円ショップ、通販などで簡単に手に入ります。樹脂素材は軽くて扱いやすく、木材は温かみがありナチュラルな印象を与えます。近年では「アンティーク風」や「シャビーシック」など、あらかじめデザイン性の高い商品も多数展開されており、選ぶだけでおしゃれな土留めを作ることができます。

次に重要なのが、設置前の地面の準備です。いくら見た目のよい素材をそろえても、土台が傾いていたり凸凹していては、仕上がりにムラが出てしまいます。そこで、作業前にはスコップで整地し、可能であれば水平器を使って高さをそろえます。必要に応じて、砂利や砕石を敷いてしっかりと固定できる下地をつくっておくと、見た目もきれいで長持ちします。地盤が緩い場合には、セメントやモルタルを併用することで安定性が向上します。

デザインの面では、塗装や装飾を加えることで印象が一段と華やかになります。例えば、ウッドフェンスにガーデン用ペイントで色を塗れば、雰囲気が大きく変わります。明るい色で統一すれば可愛らしく、ダークトーンでまとめればシックな印象になります。さらに、ステンシルを使って文字や模様を描いたり、小さなガーデンピックやアイアンプレートを添えることで、まるで雑貨屋の庭のような空間を演出することもできます。

ただし、DIYで使用する素材は必ずしも耐久性が高いとは限りません。特に木材や安価な樹脂製品は、風雨にさらされることで劣化しやすくなります。そのため、防腐処理や防水塗装は欠かせません。木材には防腐剤を浸透させ、樹脂や金属には必要に応じて撥水加工やサビ止め処理を施しておくと、より長く美しい状態を保つことができます。

このように、DIYでおしゃれな土留めを作るには、「素材選び」「施工前の整地」「デザインの工夫」「メンテナンス対策」の4つが重要なポイントです。特に小規模なスペースや家庭菜園であれば、低予算かつ短時間で施工できるため、初めてのDIYにも適しています。少しの工夫で、庭の印象を大きく変える土留めづくりに、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

花壇 土留め カインズの商品を比較

カインズは、DIY用品やガーデニンググッズの品ぞろえが豊富なホームセンターとして広く知られています。特に花壇の土留めに使えるアイテムは、手軽に設置できるものからプロ仕様に近い高耐久品まで多岐にわたっており、用途やデザイン、予算に応じて最適な商品を選ぶことができます。ここでは、カインズで取り扱われている代表的な土留め商品を、実用性や施工性、見た目の面から比較して紹介します。

まず人気が高いのは、「ガーデンエッジブロック」シリーズです。この製品はコンクリートや樹脂などの素材でできており、重量があることで設置時の安定感に優れています。直線的な配置に向いており、並べるだけでしっかりとした境界ができるのが特長です。特に、ナチュラルなグレーやベージュといった落ち着いた色合いがそろっているため、どのような庭にも違和感なく溶け込むデザイン性があります。整った外観を重視したい方におすすめです。

次に紹介したいのが、「木製ガーデンフェンス」タイプの土留め材です。これは、地面に打ち込むだけのシンプルな設置が可能で、工具に不慣れな方でも比較的簡単に扱える点が魅力です。見た目は非常にナチュラルで、植物の緑ともよく調和します。ただし、木材であるがゆえに経年劣化や腐食が避けられず、定期的なメンテナンスが必要となります。そのため、花壇の縁取りや、軽い土圧しかかからない場所への使用に適しています。

また、カインズでは「ジョイント式土留めプレート」といった樹脂製の軽量タイプも人気を集めています。この商品はパーツを組み合わせて設置するスタイルで、曲線の多い花壇や複雑なレイアウトにも柔軟に対応できます。さらに、軽量で持ち運びやすく、仮設的に設置したい場合や、季節ごとに花壇の形を変えたい人にも適しています。工具を使わずに設置できるため、初心者が最初の土留め作りに取り組む際にもぴったりです。

より本格的な施工を考えている方には、「ブロックレンガ」や「化粧ブロック」など、強度重視の製品が適しています。これらは、セメントやモルタルを使って地面にしっかり固定する必要があり、施工にはある程度の手間と準備が求められます。そのぶん耐久性は非常に高く、一度設置すれば10年以上の使用にも耐えられる構造です。重厚感のあるデザインで、家の外構との調和を意識する方にも好まれます。色や形状も複数あり、自由なデザイン設計が可能です。

さらに、カインズの店頭ではこれらの土留め材だけでなく、関連する資材も一緒にそろえることができます。防草シートや砕石、排水材、さらには作業用の道具など、土留めの設置に必要なアイテムがワンストップで手に入る点も便利です。また、商品ポップや展示見本などを見ながら、実際のサイズ感や素材の質感を確認できるため、購入前にしっかり検討できる環境が整っています。

このように、カインズでは「見た目を重視したデザイン性」と「実用性を考えた構造性」をバランスよく兼ね備えた商品展開がされており、ガーデニング初心者から本格派まで、幅広いニーズに応えられるラインナップとなっています。花壇づくりをこれから始める方も、すでにある庭に手を加えたい方も、自分の目的に合った土留め材を見つけやすいショップと言えるでしょう。

花壇 土留め コメリで手軽に揃える方法

コメリは、地域密着型のホームセンターとして長年多くの家庭に支持されてきました。中でもガーデニング用品の品ぞろえは非常に豊富で、花壇の土留めに必要な資材や道具を、一か所で揃えられる利便性が高く評価されています。特に「DIY初心者でも安心して始められる」「予算に合わせて選べる」点は、多くのユーザーにとって大きな魅力となっています。

まず最初にチェックしたいのが、木製や樹脂製の軽量土留めアイテムです。コメリでは、すでにカットされていて加工不要の「ガーデンエッジ」や「連結フェンス」が数多く販売されており、工具をほとんど使わずに組み立てられるのが特徴です。特に「スパイク式タイプ」は地面に打ち込むだけで設置できるため、作業に不慣れな方でも10分程度で簡単に花壇の形を整えることができます。こうした製品は軽量で扱いやすく、花壇のサイズ変更や移設も容易なため、小規模なガーデニングに最適です。

もう一歩踏み込んで、長期的に使える丈夫な素材を選びたい方には、レンガやブロックタイプの土留めもおすすめです。コメリでは、ナチュラルなテクスチャのレンガや、サイズやカラーが豊富なコンクリート製品を取り扱っており、見た目にもこだわりたい方にはうってつけです。たとえば、茶系・白系・グレー系など、庭全体の雰囲気に合わせてカラーコーディネートすることもできます。これにより、単なる土留めではなく、花壇全体の景観デザインを引き立てる役割も担ってくれます。

加えて見逃せないのが、施工に必要な周辺アイテムや道具が同時に手に入る点です。例えば、土留め材の固定に必要な「モルタル」「接着剤」、水平を測る「レベル」や「ゴムハンマー」、腐食を防ぐための「防腐処理剤」など、細かな道具まで網羅的に揃っています。これにより、何度も他の店舗へ足を運ぶことなく、一度の買い物で必要なすべてをそろえることができるのです。

さらに、コメリの魅力は店舗スタッフの対応力にもあります。施工手順に不安がある場合、店員に相談すれば、設置の注意点や資材の選び方について丁寧に説明してくれることも多く、初心者にとって心強い味方になります。また、公式オンラインショップでは、各製品の詳細な情報やレビューが掲載されており、自宅からでも安心して選べるのもポイントです。

こうして見てみると、コメリは「安く・早く・確実に」花壇の土留めを整えたい方にとって非常に使いやすい選択肢であることがわかります。単なる資材購入の場としてだけでなく、庭づくりをトータルでサポートする場所として、幅広いユーザーに支持されているのは当然のことと言えるでしょう。花壇の土留めを検討しているなら、一度店舗やオンラインショップを覗いてみる価値は十分にあります。

庭 土が流れる 対策としての土留め

庭の土が雨水などで流れ出してしまう現象は、単なる見た目の問題にとどまりません。実際には、植物の根がむき出しになることで生育環境が悪化したり、雨が降るたびに通路や道路へ土が流れ込んでしまい、ご近所トラブルに発展することすらあります。特に住宅密集地では、庭と道路、または隣地との境界に土が流れ出すと、清掃や再整備が必要になり、手間もコストもかかってしまいます。こうした問題を未然に防ぐために、多くの家庭で取り入れられているのが「土留め」の施工です。

まず、土が流れる主な原因について押さえておきましょう。傾斜地にある庭や、水はけの悪い粘土質の土壌では、雨が降るたびに表面の土が浮き上がり、低い方へと流れてしまう傾向があります。これは地形や土質に起因する自然な現象ですが、何も対策を施さなければ、年々土が減り、植栽エリアの崩れや、庭全体の形が変わってしまうこともあります。

これを防ぐためには、地面を固定するための「物理的な境界」を作ることが重要です。例えば、レンガ・コンクリートブロック・天然石などを使った土留めは、しっかりと土の広がりを押さえる構造物として有効です。これらの素材は見た目の重厚感だけでなく、長期間にわたって土を支える強度があるため、繰り返しの雨や水の流れにも耐えることができます。

ただし、素材を並べるだけでは十分ではありません。土留めの裏側には、水の通り道を確保する「排水の仕組み」を組み込む必要があります。たとえば、砕石を敷き詰めて水の抜け道を作る方法や、排水パイプを埋設して水の逃げ道を確保する施工は、特に水圧がかかりやすい場所で効果的です。これができていないと、土留めの裏側に水がたまり、膨張して構造を押し出す「膨れ」や「ひび割れ」の原因となってしまいます。

さらに、土の表面に対してはグランドカバー植物や芝生を植える方法もあります。これらの植物の根が地面を覆い、土の粒子をしっかりと固定する働きをしてくれます。特に、傾斜のある庭では植物の力を利用した補強が有効で、土留めと組み合わせることで、より長持ちする防止策になります。景観面でも自然な印象を与えるため、人工的な構造物が目立たず、ナチュラルガーデンを好む方にも適しています。

また、忘れてはならないのが定期的な点検とメンテナンスです。せっかく設置した土留めも、経年劣化や地盤の変動によってズレが生じることがあります。雨が強く降った後などには、目視で亀裂や崩れがないか確認し、必要に応じて補修することで、土留めの寿命を延ばすことができます。

このように、「庭の土が流れる」という悩みに対しては、見た目以上に実用性を重視した土留めの設置と、排水・植物による補助策の併用が不可欠です。庭づくりの段階であらかじめ土の動きを予測し、それに合わせた対策を講じておくことが、長期的な庭の安定と快適な生活空間の維持につながります。少しの工夫と準備が、大きなトラブルの予防になるのです。

土留めは何年くらい持ちますか?

土留めの耐久年数は、「何を使って、どう設置したか」によって大きく左右されます。単純に素材の違いだけではなく、施工方法や庭の地形、土壌の水はけ、日当たり、周囲の植栽環境など、さまざまな要素が複雑に関係しており、それらを総合的に考慮しなければ正確な寿命は判断できません。それでも一般的な目安として、5年から30年ほどの幅で考えておくと良いでしょう。

たとえば、木材を使った土留めは手軽で見た目にも柔らかく、ナチュラルなガーデンデザインに適しています。ただし、木材は湿気や微生物による腐食が避けられない素材です。特に、土に接している部分からは腐食が進みやすいため、無処理の木材であれば5年程度で劣化が始まることが一般的です。これを長持ちさせるには、防腐剤処理された木材を選ぶことが基本で、さらに1年に1回程度の再塗装やメンテナンスを行えば、10年近く使用できることもあります。

一方で、コンクリートブロックやレンガ、天然石といった「硬質素材」を使用した土留めは、耐久性の高さが大きな魅力です。これらの素材は湿気や腐食に強く、しっかりとした基礎の上に施工されていれば、20~30年は十分に機能を果たします。特に、モルタルで固定したタイプのブロックや石材は、風雨にさらされても崩れにくく、定期的な清掃だけで長期間美観を保てる点でも優れています。

ただし、素材が頑丈であっても、設置の際に「排水対策」が適切に施されていなければ、内側に溜まった水の圧力によって押し出されてしまうケースがあります。このような問題を防ぐためには、砕石の層や透水パイプの設置など、水の逃げ道を確保する構造にしておくことが非常に重要です。また、地盤が緩かったり、周囲の土壌が極端に乾燥・湿潤を繰り返す場所では、地盤沈下や膨張により土留めが傾く可能性もあるため、設置後の定期的な点検も不可欠です。

さらに言えば、土留めの耐用年数は「見た目の劣化」と「構造の機能低下」を分けて考える必要があります。たとえば、ブロックにヒビが入っても構造的に問題がない場合もあれば、見た目にはきれいでも内部に空洞ができていたり、水はけが悪くなっていたりと、目に見えない劣化が進んでいることもあります。だからこそ、外見だけに頼らず、強度や傾き、水の流れといったポイントを定期的に確認することが、寿命を延ばすための大切な取り組みとなります。

このように、土留めの寿命は素材選びだけでなく、施工技術と維持管理のバランスで大きく変化します。初期の段階で耐久性の高い素材を使い、丁寧な施工を心がけ、定期的にチェックと補修を行うことで、結果的に長く安全な状態を保つことができます。安易に設置して終わりにせず、「長持ちさせる努力」もまた、土留めの一部だと考えておくと良いでしょう。

ガーデニング 土留め 方法の基本と実践ポイントまとめ

土留めは土の流出を防ぐ重要な役割を持つ

雨水や傾斜による土の移動を抑える効果がある

高低差が10cm以上なら土留めの設置を検討すべき

土壌の性質や植物の種類でも必要性が変わる

花壇や通路を区切ることで管理がしやすくなる

一般的な土留めの高さは15〜30cmが目安

地表に出る高さの約1/3を地中に埋めると安定する

水はけの悪い場所では排水処理を併用するべき

DIYでは木材や樹脂フェンスが扱いやすい

100均アイテムも小規模な花壇に有効活用できる

おしゃれに仕上げたい場合は素材や形に工夫が必要

カインズやコメリでは用途別に土留め材が豊富に揃う

耐久性は素材と施工方法により5〜30年と幅がある

見た目と実用性のバランスを考えて設計することが大切

設置後も定期的な点検と補修が長持ちの鍵となる