※本記事はプロモーションが含まれています。

長ネギを生で食べることは、日本の食文化に深く根付いた習慣のひとつです。独特の香りやシャキシャキとした食感を楽しめる一方で、「生ネギは体に悪いですか?」「ネギはお腹を壊しますか?」といった疑問を持つ人も少なくありません。確かに、長ネギにはアリシンという強い刺激成分が含まれており、食べ方や体質によっては腹痛や胸焼けを感じることがあります。しかし、正しい長ネギ 生 食べ方を理解すれば、その刺激を抑えつつ、健康や美容に役立つ多くのメリットを得ることができます。

長ネギ 生 効能として特に注目されているのが、アリシンによる抗菌作用と血行促進作用です。アリシンは風邪や感染症の原因となるウイルスの増殖を抑え、免疫力を高める働きを持っています。さらに血液をサラサラにすることで冷え性や肩こりを改善し、疲労回復にも効果的です。また、青ネギ 生で食べることで摂取できるβカロテンやビタミンCなどの抗酸化成分は、肌の健康維持や老化防止にも役立ちます。これらの栄養素は加熱に弱いため、生で食べることで最も効率よく体に取り入れることができます。

一方で、ネギ 生 食べ過ぎには注意が必要です。アリシンは健康を支える優れた成分である反面、刺激が強すぎると胃や腸の粘膜を傷つけてしまうことがあります。特に空腹時や胃腸が弱い人が大量に食べると、ネギ 生 腹痛や下痢、胸焼けを起こすことがあります。そのような場合は、刻んだ後に10分ほど置いて刺激を和らげたり、水に軽くさらして辛味を飛ばすとよいでしょう。また、冷たい料理と一緒に食べると胃腸が冷えて不調を起こしやすいため、温かい料理に薬味として長ネギ 生 薬味を添えるのが理想的です。

昔から「風邪のときはネギ」と言われるように、ネギ 生 風邪対策は古くから民間療法として知られています。アリシンには強い抗菌・抗ウイルス作用があり、風邪の初期症状を和らげる効果が期待できます。血流を促して体を温める働きもあるため、寒い季節や冷え性の人には特におすすめです。また、ネギを生で食べるとどんな効果があるの?という疑問に対しても、血流改善・免疫強化・抗酸化作用など、多方面から体の健康を支える力があるといえます。

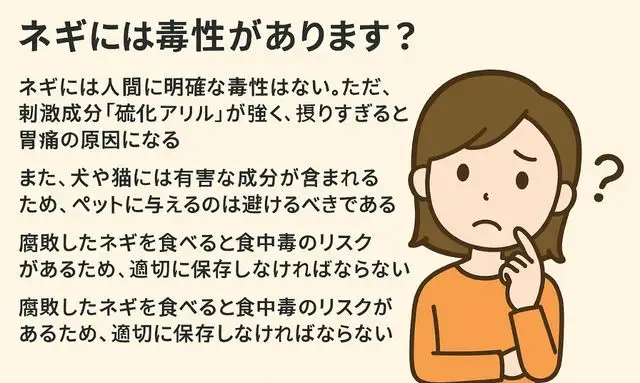

「ネギには毒性がありますか?」という心配をする人もいますが、ネギには人間に対して有害な毒性はありません。むしろ適量を守れば薬膳としても有用な食材です。ただし、犬や猫などのペットには中毒を起こす成分が含まれているため、与えないよう注意が必要です。また、生のネギはどこまで食べられる?という問いに対しては、白い根元から青い葉先、さらには根の部分まで、下処理をすればすべて食べることが可能です。白い部分は甘みと辛味のバランスが良く、青い部分は抗酸化成分が豊富で、部位によって異なる栄養を楽しむことができます。

このように、長ネギ 生 で 食べることには、体を内側から整える多くの健康効果がありますが、同時に食べ方や量に注意することも欠かせません。少量を薬味や副菜として毎日の食事に取り入れることで、無理なく続けられ、体調維持にも役立ちます。長ネギはまさに「食べ方次第で薬にもなる」万能野菜です。本記事では、生の長ネギの効能から注意点、部位ごとの活用法までを丁寧に解説し、日常の食卓で安心して活かせる知識を紹介していきます。

「※本記事は一般的な情報をまとめたもので、医療行為を推奨するものではありません」

「PR」

白髪ねぎカッター比較表

| 商品名 | 特徴 | 価格目安 | おすすめ度 |

|---|---|---|---|

| フルベジ 白髪ねぎカッター | 手軽で扱いやすく、初めてでも失敗しにくい。 軽くてお手入れ簡単。 | 約700〜1,000円 | ★★★★☆(初心者向け) |

| EAトCO サク saku 白髪ネギカッター | オールステンレス製で耐久性抜群。 美しいデザインと切れ味が両立。 | 約3,000〜3,500円 | ★★★★★(本格志向) |

| 野菜チョッパー 白髪ねぎカッター | コスパ最強。細切り・千切り兼用で万能タイプ。 まとめ刻みに便利。 | 約1,000〜1,500円 | ★★★★☆(コスパ重視) |

どれを選ぶべき?

- 🌱 初めて使うなら:「フルベジ」がおすすめ。軽くて扱いやすいので、まず試したい方に最適。

- 🔪 切れ味と見た目を重視するなら:「EAトCO サク」。料理好き・デザイン重視の方に人気。

- 💰 コスパで選ぶなら:「野菜チョッパー」。家族分をまとめて刻む人に◎。

どれも「辛味を抑えてシャキ旨」に仕上げやすく、

毎日の薬味づくりがぐっとラクになります!

記事のポイント

長ネギを生で食べることによる健康効果と栄養成分の特徴を理解できる

生のネギを食べ過ぎたときのリスクや腹痛などの注意点を学べる

体質や目的に合わせた長ネギの正しい食べ方と調理の工夫を知ることができる

白い部分や青い部分など部位ごとの栄養と使い分け方を理解できる

長ネギ 生 で 食べる基本と注意

生ネギは体に悪いですか?

ネギはお腹を壊しますか?

ネギ 生 腹痛

ネギ 生 食べ過ぎ

ネギには毒性がありますか?

生のネギはどこまで食べられる?

生ネギは体に悪いですか?

生ネギは基本的に体に悪い食べ物ではなく、むしろ健康に良い作用を持つ栄養成分を多く含む食材です。古くから薬味や民間療法として利用されてきたのは、科学的にも理由があります。ネギ特有の香りと辛味のもとである「アリシン」という成分は、血液をサラサラにし、血流を促進する働きを持っています。これにより、冷え性の改善や肩こり、疲労回復などにも効果的とされています。また、アリシンには強力な殺菌・抗ウイルス作用があるため、風邪や感染症の予防にも役立ちます。昔から「風邪のときはネギ」と言われてきたのも、この抗菌作用と体を温める効果が根拠になっています。さらに、生のネギにはビタミンCやカリウムなどの栄養素も含まれており、免疫力を支え、むくみの防止や疲労回復にも貢献します。

一方で、生ネギには注意すべき点もあります。アリシンは体に良い反面、刺激の強い成分でもあります。特に空腹時や胃腸が弱い人が多量に摂取すると、胃や腸の粘膜を刺激してしまい、胃痛・胸焼け・腹部の不快感を引き起こすことがあります。生のネギをそのまま食べたときに「ツンとした辛味」や「喉に刺さるような刺激」を感じた経験がある人も多いでしょう。これは、アリシンが揮発して粘膜を刺激する作用によるものです。消化器官が敏感な人や冷たい料理と一緒に食べた場合、その刺激が強く出ることがあります。

また、小さな子どもや高齢者は消化機能が弱いため、生のネギをそのまま食べると胃腸に負担がかかることがあります。特に3歳未満の子どもや、胃潰瘍や逆流性食道炎を持つ人は、ネギの刺激で症状が悪化する場合もあるため注意が必要です。このような場合は、ネギを細かく刻んで少量ずつ取り入れたり、軽く湯通しや電子レンジで加熱して辛味を飛ばすことで、消化に優しい形に変えることができます。加熱するとアリシンの一部は分解されますが、代わりに「アホエン」という別の有効成分が生まれ、血行促進作用や抗酸化作用が持続することが知られています。つまり、加熱しても健康効果を損なうわけではなく、むしろ体質に合わせた食べ方として理想的です。

さらに、ネギの白い部分と青い部分では、含まれる栄養や刺激の強さが異なります。白い部分はアリシンが多く含まれ、強い香りと殺菌作用を持ちます。一方、青い部分にはβカロテンやビタミンCなどの抗酸化成分が豊富で、免疫力を高めたり、肌の健康を保ったりする効果があります。そのため、体調に応じて使い分けるのがおすすめです。胃腸が弱いときは青い部分を中心に、風邪予防や疲労回復を目的とするときは白い部分を薬味として取り入れると良いでしょう。

また、ネギを生で食べるときのコツとして「刻んでから10分ほど置く」ことが挙げられます。これは、ネギの細胞が壊れることでアリシンが生成されるため、時間を置くことで有効成分を安定させ、刺激を和らげる効果があるからです。さらに、水にさっとさらすと辛味が軽減され、食べやすくなります。ただし、長時間水に浸すとビタミンCが流れ出てしまうため、1分以内が目安です。

つまり、生ネギは食べ方次第で「薬にもなり得る食材」です。体に悪いと感じる人の多くは、刺激の強さに反応しているだけであり、ネギそのものが有害というわけではありません。胃腸が丈夫な人であれば、生のままでも栄養を効率よく取り入れられますし、刺激が気になる人は少し手を加えるだけで安心して食べることができます。ネギの健康効果を活かすためには、「量を控えめに」「自分の体調に合わせて」「食べ方を工夫する」この3点を意識することが大切です。適切に取り入れれば、生ネギは体を整え、日々の健康を支える頼もしい味方になってくれるでしょう。

ネギはお腹を壊しますか?

ネギを食べてお腹を壊す人がいるのは、主に「刺激成分」と「消化負担」が関係しています。ネギにはアリシンや硫化アリルといった硫黄化合物が含まれており、これらは細胞が壊れると発生する揮発性の刺激成分です。これらの物質には、体にとってメリットも多く、殺菌作用・抗酸化作用・血行促進など健康維持に役立ちます。しかしその反面、刺激が非常に強く、胃腸が弱い人にとっては粘膜を刺激して炎症や不快感を引き起こす原因になることがあります。特に空腹時に生のネギを食べると、胃酸と刺激成分が直接的に反応し、胃の痛みや下痢、胃もたれといった症状につながることがあります。

さらに、ネギの繊維質にも注意が必要です。ネギは意外と繊維が多く、特に青い部分は硬めのセルロースを含んでいます。この繊維は腸の働きを助ける半面、十分に噛まずに飲み込んでしまうと消化が追いつかず、腸内で発酵してガスを発生させることがあります。その結果、腹部膨満感やおならの増加、下腹部の痛みなどが起こる場合があります。また、ネギを一度に大量に食べると、腸が刺激を受けすぎて過剰に動き、便が緩くなることもあるため、量の調整は重要です。

体質的な要因も大きく関係しています。過敏性腸症候群(IBS)や慢性的な胃腸の不調がある人は、刺激に対して反応が出やすく、少量のネギでも腹痛や軟便を起こす場合があります。特にIBSの人は「FODMAP(発酵性糖質)」という成分に反応する傾向があり、ネギに含まれるフルクタンという糖質が腸内でガスを発生させる要因になることも知られています。つまり、ネギを食べてお腹を壊すのは一種の過敏反応であり、体質によって差があるということです。

対策として最も効果的なのは、加熱調理です。ネギを加熱することでアリシンの刺激が緩和され、辛味や臭いもマイルドになります。炒める・茹でる・煮るといった加熱方法は、胃腸への負担を減らすだけでなく、甘みを引き出して食べやすくする効果もあります。特にスープや味噌汁に入れると、栄養を無駄にせず消化吸収を助ける形で摂取できるためおすすめです。また、生で食べたい場合は、刻んだあとに10分ほど置いて辛味成分を飛ばしたり、水に軽くさらしたりすると、刺激を抑えながらも風味を楽しめます。

加えて、食べ合わせにも注意すると良いでしょう。脂っこい料理や冷たい飲み物と一緒にネギを摂ると、胃酸が増えて刺激が強まり、腹痛を起こしやすくなります。反対に、温かいスープや発酵食品(納豆・味噌など)と組み合わせると、胃腸の働きを整え、刺激をやわらげる効果が期待できます。

このように、ネギが直接お腹を壊す「悪い食材」というわけではなく、体調や食べ方によって影響の出方が変わります。適量を守り、加熱や調理の工夫をすれば、むしろ腸の健康を支える存在になります。特に冷え性や血流の悪い人には、温かい料理でネギを取り入れることで消化が促進され、腹部の不快感も軽減されやすくなります。つまり、ネギを上手に取り入れる鍵は「量」「状態」「体調」の3つのバランスを意識することにあります。

ネギ 生 腹痛

ネギを生で食べたあとに腹痛を感じる人は少なくありませんが、これは多くの場合、ネギに含まれる刺激成分が原因で起こる一時的な反応です。生のネギには「アリシン」という硫化化合物が多く含まれており、この成分が胃や腸の粘膜を刺激します。アリシンは抗菌・抗ウイルス作用を持つ有効な成分ですが、同時に刺激性も強いため、空腹時や体調が優れないときに摂取すると胃痛や腹部の違和感につながることがあります。特に冷たい料理と一緒に食べた場合は、胃腸が冷えて血流が悪くなり、消化機能が低下するため、痛みや張りを感じやすくなります。

また、ネギは繊維質の多い野菜です。細かく刻まずにそのまま食べたり、よく噛まずに飲み込んでしまうと、胃で十分に分解されないまま腸へ送られてしまいます。このとき、腸内でガスが発生し、腹部の張りや下腹部痛、さらには軽い下痢を引き起こすことがあります。特にネギの青い部分は繊維が太く硬いため、消化が追いつかないと腹部膨満感を感じるケースが多いです。過剰摂取や早食いなども腹痛の原因になるため、食べ方にも注意が必要です。

もう一つの要因として、体の冷えがあります。胃腸が冷えると、腸の動き(蠕動運動)が不安定になり、そこへ刺激の強いネギが入ることで過剰に反応し、キリキリとした痛みや違和感が出ることがあります。特に冷房の効いた環境で食事をとることが多い夏場や、体が冷えやすい冬の朝などは注意が必要です。

もしネギを食べて腹痛を感じた場合は、焦らず体を温めることが大切です。温かい白湯や生姜湯を飲んで胃腸を落ち着かせると、痛みが和らぐことがあります。また、食後すぐに横になると消化が滞るため、少し体を起こして安静にすることも効果的です。市販の胃腸薬を使用する場合は、胃酸過多や過敏性腸症候群が背景にあるケースもあるため、継続的な症状が見られる場合は医師の診断を受けましょう。

予防としては、生のネギを完全に避ける必要はありませんが、食べ方の工夫が重要です。刻んだあとに10分ほど置いて辛味成分を揮発させると刺激がやわらぎます。また、水にさっとさらすか、ぬるま湯で軽く湯通しすることで消化に優しくなります。これにより、アリシンの健康効果を保ちながら、胃腸への負担を軽減できます。特に胃が弱い人や子ども、高齢者が食べる場合は、このひと手間を加えると安心です。

つまり、ネギを生で食べたときの腹痛は「毒性」ではなく、「刺激」と「消化負担」が主な原因です。適量を守り、体を冷やさずにゆっくり食べることで、ネギの栄養を上手に取り入れられます。食べ合わせにも注意し、脂っこいものや冷たい飲み物と一緒に摂らないようにすることで、腹痛を防ぎながら健康効果を最大限に活かすことができるでしょう。

ネギ 生 食べ過ぎ

ネギを生で食べ過ぎると、健康に良い面よりも、体への負担が大きくなることがあります。ネギには「アリシン」という硫黄化合物が多く含まれており、これが独特の香りや辛味のもとになっています。アリシンには血液をサラサラにする効果や、抗菌・抗ウイルス作用、疲労回復を助ける働きがありますが、同時に強い刺激性を持つ成分でもあります。少量であれば健康をサポートする優れた栄養素ですが、過剰に摂取すると胃腸の粘膜を刺激してしまい、腹痛・胸焼け・下痢などの消化器トラブルを起こすことがあります。特に空腹時に食べると、アリシンが直接粘膜に作用するため、症状が出やすくなります。

ネギを生で食べ過ぎたときの典型的な症状としては、胃のむかつきや腹部の膨満感、腸内ガスの増加が挙げられます。ネギは水溶性食物繊維を含んでいる一方で、繊維が比較的硬いため、消化吸収に時間がかかります。その結果、消化不良を起こし、腸内で発酵してガスが発生することがあります。特に青い部分は繊維が太く、噛み切らずに飲み込むと消化器への負担が大きくなります。これに加え、アリシンが胃酸の分泌を活発にするため、胃酸過多になり、胸焼けや喉の違和感を感じる人もいます。こうした不調は一過性のものが多いですが、頻繁に起こる場合は食べ方の見直しが必要です。

さらに注意したいのが、体質による反応の違いです。ネギに含まれる刺激成分は人によって感じ方が異なり、アレルギー体質の人や口腔が敏感な人は、口の中のピリピリ感や舌のしびれ、喉の違和感を感じる場合があります。これはアレルギーというよりも、アリシンが粘膜を刺激する「接触反応」に近い現象です。また、胃腸が弱い人や過敏性腸症候群(IBS)の傾向がある人は、少量でも腹部膨満感や下痢などの症状が出やすいため、摂取量を控えることが大切です。

もしネギを食べ過ぎてお腹を壊してしまった場合は、まず体を温めて安静にし、水分をしっかり摂るようにしましょう。温かい白湯やおかゆなどを取り入れると、胃腸の負担をやわらげることができます。下痢や腹痛が続く場合は無理をせず、数日間ネギや刺激物の摂取を避けることも重要です。

予防のためには、ネギを「一度にたくさん食べない」ことが基本です。ネギの健康効果は少量でも十分に得られるため、毎日の食事に薬味やトッピングとして少しずつ取り入れるのが理想です。生で食べる場合は、刻んでから10分ほど置くことでアリシンが安定し、刺激がやわらぎます。あるいは、軽く湯通しする・電子レンジで数秒加熱するなどして辛味を抑えれば、胃腸に優しくなります。これにより、ネギの栄養を損なわずに安全に摂取することができます。

また、ネギを多く食べたい場合は、生よりも加熱した状態で取り入れる方が安心です。加熱によってアリシンの刺激は穏やかになり、代わりに「アホエン」という穏やかな健康成分が生成されます。このアホエンも血流改善や抗酸化作用を持ち、疲労回復や免疫強化に有効です。つまり、火を通してもネギの栄養価は十分に活かせるのです。

このように、ネギを生で食べ過ぎることが体に悪いのではなく、「摂取量と食べ方」が問題です。刺激の強い成分をうまくコントロールし、適量を継続的に取り入れることで、ネギはむしろ健康を支える心強い味方になります。無理にたくさん食べるよりも、毎日の食事で少しずつ、体の調子に合わせながら楽しむことが、ネギの効果を最大限に引き出す秘訣です。

「PR」

白髪ねぎカッター比較表

| 商品名 | 特徴 | 価格(自動更新) | 購入 | おすすめ度 |

|---|---|---|---|---|

| フルベジ 白髪ねぎカッター | 手軽で扱いやすく、初めてでも失敗しにくい。 軽くてお手入れ簡単。 | 更新中… | 楽天で見る | ★★★★☆(初心者向け) |

| EAトCO サク saku 白髪ネギカッター | オールステンレス製で耐久性抜群。 美しいデザインと切れ味が両立。 | 更新中… | 楽天で見る | ★★★★★(本格志向) |

| 野菜チョッパー 白髪ねぎカッター | コスパ最強。細切り・千切り兼用で万能タイプ。 まとめ刻みに便利。 | 更新中… | 楽天で見る | ★★★★☆(コスパ重視) |

ネギには毒性がありますか?

ネギには、人間にとって明確な毒性は存在しません。むしろ、古くから薬膳の一種として利用されてきたほどで、適量であれば健康維持や体調管理に役立つ食材です。ただし、どんなに体に良いものでも摂りすぎれば負担になる場合があります。ネギの独特な香りや辛味のもとである「硫化アリル」には、強い殺菌作用・抗酸化作用があります。この成分は、体内の老廃物や有害物質を排出するサポートをする一方で、刺激が強いため、胃や腸の粘膜を傷つけることがあります。そのため、胃が弱い人や空腹時に大量に食べた場合、胃痛・胸焼け・下痢などの症状が出ることがあります。特に生のまま多く摂ると刺激が強くなる傾向があるため、辛味が気になるときは刻んだ後にしばらく置いたり、軽く加熱してから食べると安心です。

また、ネギの「毒性」に関して誤解されがちなのが、動物に対する影響です。ネギ類(長ネギ・玉ねぎ・ニラなど)には「アリルプロピルジスルフィド」という成分が含まれており、犬や猫などのペットにとっては有害です。この成分は動物の赤血球を破壊し、貧血や中毒症状を引き起こす可能性があります。中毒を起こす量は体重によって異なりますが、少量でも危険なケースがあり、症状が出るまでに時間がかかることもあるため、ペットにネギを与えるのは絶対に避けるべきです。一方で、人間の体にはこの成分を無害化する酵素が存在するため、通常の食事量で中毒を起こすことはありません。この点が「人間と動物の大きな違い」といえます。

さらに、ネギの毒性に関連して気をつけたいのは、保存状態による変質です。湿気の多い場所や高温環境で長期間保存すると、ネギの表面にカビが生えたり、内部で腐敗が進むことがあります。この状態のネギを生で食べると、腹痛や食中毒の原因になりかねません。カビの生えた部分やぬめりが出たネギは、見た目が一部きれいでも内部まで菌が広がっていることが多いため、無理に使わず廃棄するのが安全です。新鮮なネギは白い部分がツヤのある白色で、青い葉先がしっかりしているものを選び、保存は冷暗所または冷蔵庫の野菜室で立てて保管するのが理想です。

また、ネギの刺激成分である硫化アリルは、加熱によって性質が変わります。生で摂ると辛味や抗菌作用が強く出ますが、加熱すると甘味が引き立ち、胃への刺激が弱まります。これにより、消化器官に優しく、ビタミンやミネラルを効率よく摂取できる状態になります。胃腸が弱い人や小さな子ども、高齢者がネギを食べる場合は、加熱調理したものを選ぶと良いでしょう。

つまり、ネギには人間にとって有害な毒性はありませんが、「摂り方」と「量」に注意する必要があります。生のまま大量に食べたり、腐敗したネギを口にしたりすることが問題なのであって、適切に扱えばむしろ健康を支える優秀な食材です。そして、ペットには毒性があるため、同じ食卓に並べる場合には「人間用」と「動物用」を明確に分けることが大切です。こうして理解しておけば、ネギの恩恵を安心して生活の中に取り入れることができるでしょう。

生のネギはどこまで食べられる?

生のネギは、見た目以上に食べられる範囲が広い食材です。一般的に「白い根元だけを使う」と思われがちですが、実際には白い部分から青い葉先、さらには根のひげまで、きちんと下処理をすればすべて食べることが可能です。それぞれの部位には異なる風味や食感、栄養があり、使い分けることで料理の幅が広がります。

まず、白い根元の部分は、長ネギの中でも最も甘みが強く、辛味とのバランスが良いのが特徴です。生で食べるとシャキッとした食感が楽しめ、細かく刻んで薬味にしたり、サラダや冷奴に添えたりするのに適しています。この部分にはアリシンが多く含まれており、抗菌作用や血行促進作用が期待できます。また、食物繊維も豊富で、腸内環境を整えるのにも役立ちます。

次に、青い葉先の部分にはβカロテンやビタミンC、カルシウムなどの栄養素が多く含まれています。特にβカロテンは抗酸化作用が高く、細胞の老化を防ぎ、免疫機能を支える栄養素として知られています。ビタミンCも加熱に弱い成分なので、生で摂ることで効率的に吸収できます。ただし、青い部分は繊維が太く、辛味やえぐみを強く感じることがあるため、食べる際には工夫が必要です。細かく刻んでから水に短時間さらすと辛味が和らぎ、まろやかで食べやすくなります。また、みじん切りにしてごま油やポン酢と和えると、香りを活かした副菜として楽しめます。

根元の白い下端、いわゆる「根の近くの部分」も捨てる必要はありません。この部分は香りが強く、調理前にしっかり泥を洗い落とせば生でも食べることができます。細くスライスして味噌や酢味噌と合わせると、独特の風味がクセになる味わいになります。さらに、根のひげ自体も食べることが可能です。見た目は地味ですが、よく洗って乾燥させた後に軽く素揚げすると、香ばしくてサクサクした食感のスナックのように楽しめます。栄養面ではポリフェノールが含まれており、抗酸化作用や抗炎症作用が期待できる部位です。

このように、長ネギは部位ごとに特徴がはっきりしており、食べ方を工夫すれば「丸ごと無駄なく使える野菜」と言えます。白い部分は辛味と甘みを生かした薬味やサラダに、青い部分は彩りと栄養を兼ね備えたトッピングに、根の部分は香ばしいアクセントとして活用できます。また、生で食べることでビタミン類や酵素などの熱に弱い成分をそのまま摂取できるのも大きな利点です。

ただし、胃腸が弱い人は生のまま大量に食べると刺激が強すぎる場合があるため、少量を薬味として取り入れるのがおすすめです。辛味が気になる場合は、刻んだ後に10分ほど置くことでアリシンが安定し、風味が落ち着きます。

つまり、生のネギは白・青・根のすべてが食用可能であり、それぞれが異なる栄養と味わいを持っています。部位ごとに使い分けることで、健康効果を最大限に引き出しながら、料理に奥行きを与えることができます。長ネギを「一部だけ食べる野菜」ではなく、「丸ごと活かせる万能食材」として見直してみると、毎日の食卓がより豊かになるでしょう。

| 部位 | 特徴 | おすすめの食べ方 | 主な栄養・効果 |

|---|---|---|---|

| 白い根元の部分 | 甘みと辛味のバランスが良く、シャキッとした食感 | 薬味・サラダ・冷奴のトッピングなどに | アリシンによる抗菌・血行促進作用、食物繊維で腸内環境改善 |

| 青い葉先の部分 | 香りが強く、栄養価が高いが辛味やえぐみが出やすい | 細かく刻んで水にさらし、和え物・トッピングに | βカロテン・ビタミンC・カルシウムによる抗酸化・免疫サポート |

| 白い下端(根に近い部分) | 香りが強くコクがある、泥を落とせば生食も可能 | スライスして味噌や酢味噌と和える | 香味成分による消化促進、抗菌・抗酸化作用 |

| 根のひげ部分 | 見た目は地味だが香ばしく、ポリフェノールを含む | よく洗って乾燥させ、軽く素揚げしてスナック風に | 抗酸化作用・抗炎症作用が期待できる |

| 全体のポイント | 部位ごとに風味と栄養が異なり、すべて食用可能 | 白=薬味、青=彩り、根=アクセントとして活用 | ビタミン・酵素を効率的に摂取できる |

| 注意点 | 刺激が強いため胃腸が弱い人は注意 | 刻んで10分置くか軽く加熱して辛味をやわらげる | 無理のない量で摂取すれば健康効果が持続 |

長ネギ 生 で 食べる効果と活用

長ネギ 生 効能

ネギ 生 風邪

青ネギ 生で食べる

長ネギ 生 薬味

長ネギ 生 食べ方

ネギを生で食べるとどんな効果があるの?

長ネギ 生 効能

長ネギを生で食べることには、加熱では得られにくい多くの健康効果があります。生の状態で摂取することで、熱に弱い成分を壊さずに体内に取り入れられるため、栄養の吸収効率が高くなるのが特徴です。その中でも特に注目されているのが「アリシン」と呼ばれる成分です。アリシンはネギやニンニク、ニラなどの香味野菜に共通して含まれる硫黄化合物で、細胞が壊れた瞬間に生成されるため、刻んだり潰したりすることで活性化します。この成分には強い抗菌作用があり、体内に侵入したウイルスや細菌の増殖を抑える働きをします。そのため、生の長ネギは風邪や感染症の予防、免疫力の維持に役立つとされています。

さらにアリシンには血行を促進する作用があり、血液をサラサラに保つ効果が期待できます。血流が良くなることで体温が上がりやすくなり、冷え性の改善や肩こり・疲労の軽減にもつながります。また、血行促進によって細胞への酸素供給がスムーズになるため、代謝が活発化し、老廃物の排出が促されます。これにより、むくみやだるさの改善も期待できるのです。特に寒い季節や体が冷えやすい人にとって、生の長ネギを食事に取り入れることは自然な体調管理法といえます。

生の長ネギは、抗酸化作用のある栄養素も豊富です。青い部分にはβカロテンが多く含まれており、体内でビタミンAに変換されて粘膜や皮膚の健康を守ります。βカロテンには活性酸素を除去する働きがあり、細胞の老化防止や免疫力向上に効果的です。また、ビタミンCも多く含まれており、コラーゲンの生成を助けて肌の弾力を保つほか、ストレス軽減や疲労回復にも貢献します。加えて、カリウムやカルシウムといったミネラルも含まれており、体内の余分な塩分を排出して血圧を整えたり、骨や筋肉の健康を支えたりする役割を果たしています。

こうした栄養素は加熱により失われやすいため、生で食べることが最も効率的です。ただし、長ネギの辛味成分であるアリシンは刺激が強く、胃腸の弱い人にとっては負担になる場合があります。そのようなときは、ネギを刻んでから10分ほど置くと、辛味が落ち着き刺激がやわらぎます。あるいは、ぬるま湯でさっと湯通ししたり、電子レンジで数秒温めることで、消化しやすくマイルドな味わいに調整できます。

また、長ネギの白い部分と青い部分では栄養バランスが異なります。白い部分はアリシンが多く含まれ、血行促進や抗菌作用に優れています。一方、青い部分はビタミン類や抗酸化成分が豊富で、免疫維持や美肌効果が期待できます。そのため、どちらか一方ではなく、両方をバランスよく摂ることが望ましいです。刻んだ白ネギを薬味として使い、青い部分をサラダやスープのトッピングに加えると、無理なく毎日の食事に取り入れられます。

このように、長ネギを生で食べることは、血行を良くして体を温め、ウイルスへの抵抗力を高め、細胞の老化を防ぐといった多面的な健康効果をもたらします。少量でも薬味やサラダとして食事に取り入れることで、体の内側からコンディションを整えるサポートができます。辛味をうまくコントロールしながら取り入れれば、長ネギはまさに「自然がくれた万能の健康食材」といえるでしょう。

「PR」

白髪ねぎカッター比較表

| 商品名 | 特徴 | 価格(自動更新) | 購入 | おすすめ度 |

|---|---|---|---|---|

| フルベジ 白髪ねぎカッター | 手軽で扱いやすく、初めてでも失敗しにくい。 軽くてお手入れ簡単。 | 更新中… | 楽天で見る | ★★★★☆(初心者向け) |

| EAトCO サク saku 白髪ネギカッター | オールステンレス製で耐久性抜群。 美しいデザインと切れ味が両立。 | 更新中… | 楽天で見る | ★★★★★(本格志向) |

| 野菜チョッパー 白髪ねぎカッター | コスパ最強。細切り・千切り兼用で万能タイプ。 まとめ刻みに便利。 | 更新中… | 楽天で見る | ★★★★☆(コスパ重視) |

ネギ 生 風邪

昔から「風邪をひいたらネギを食べなさい」と言われてきたように、ネギには風邪予防や回復をサポートするさまざまな成分が含まれています。特に、生の状態のネギにはアリシンという成分が豊富で、このアリシンは非常に強力な抗菌・抗ウイルス作用を持ちます。風邪の原因となるウイルスや細菌の増殖を抑え、体内の免疫機能を助ける働きをするため、風邪の初期症状の段階で取り入れると、悪化を防ぐ効果が期待できます。また、アリシンはビタミンB1と結びつく性質があり、この相乗効果によって体内でのビタミンB1の吸収を高めます。ビタミンB1は疲労回復や代謝促進に欠かせない栄養素であり、風邪による倦怠感を軽減するのにも役立ちます。

さらに、ネギを生で食べると体が温まりやすくなるという特性があります。アリシンには血管を拡張し、血流を促進する作用があるため、体温が上昇し、冷えからくる免疫力の低下を防ぐことができます。体が温まることで発汗が促され、体内の老廃物やウイルスを排出しやすくなるのです。こうした作用が「風邪のひき始めにはネギ」と言われてきた背景でもあります。また、古くから伝わる民間療法のひとつに「ネギを首に巻く」という方法があります。これは、ネギの発する揮発性成分(硫化アリルの一種)が喉や鼻の通りを良くし、血流を促して体を温める効果を狙ったものです。科学的な根拠は明確ではありませんが、温熱作用や香り成分によるリラックス効果が得られるとして、今もなお一部で実践されることがあります。

一方で、喉が炎症を起こしているときや胃腸が弱っている状態で生のネギを摂取すると、刺激が強すぎてかえって悪化させることもあります。アリシンは強力な成分であるため、喉の粘膜に痛みを感じたり、胃の粘膜を刺激して胸焼けや腹痛を起こすことがあります。そのような場合は、加熱してから摂るのが適切です。ネギを加熱すると辛味が和らぎ、アリシンの一部は分解されますが、代わりに香ばしさと甘みが生まれ、体を温める効果はしっかり残ります。たとえば、味噌汁やスープ、雑炊などに入れると、体が内側から温まり、喉や胃腸にも優しく栄養を補給できます。

また、風邪のときにおすすめなのが「ネギ湯」や「ネギ入りおかゆ」です。刻んだネギを熱湯で少し煮て飲むだけで、体が温まり、発汗を促して症状の緩和を助けます。おかゆに加えれば、消化しやすく栄養も摂りやすいので、食欲がないときでも負担なく食べられます。

つまり、生のネギは風邪の初期段階での予防や軽症時のケアに特に有効であり、アリシンの抗菌力と血流促進作用が体を守るサポートをしてくれます。ただし、症状が進行して喉や胃腸に炎症がある場合は、生よりも加熱したネギを取り入れるほうが安全で効果的です。体調や症状に合わせて「生」と「加熱」を使い分けることが、ネギの力を最大限に活かすポイントです。古くから伝わる知恵には、科学的にも理にかなった根拠があり、日常の食事の中にうまく取り入れることで、風邪を寄せつけない体づくりに役立てることができるのです。

青ネギ 生で食べる

青ネギを生で食べることは、栄養を効率よく摂取するための最も自然な方法のひとつです。青ネギは白い部分と比べて葉緑素が多く、ビタミンやミネラルが豊富に含まれています。特にビタミンA(βカロテン)、ビタミンC、カルシウム、カリウムといった成分がバランス良く含まれており、免疫力の維持や肌の健康、骨の強化に役立ちます。βカロテンは体内でビタミンAに変換され、視力の維持や粘膜の保護にも関係しています。また、強い抗酸化作用を持つため、体内の活性酸素を抑制し、細胞の老化防止にもつながります。

さらに、青ネギに含まれるアリシンには、血流を促進し、体を温める作用があります。アリシンは硫化アリル系の成分で、殺菌作用や抗ウイルス効果を持ち、風邪や感染症の予防にも有効といわれています。また、血液をサラサラにする働きがあるため、冷えや肩こり、むくみの改善にも期待できます。特に、寒い季節や冷房による冷えを感じやすい人にとって、生の青ネギを日常的に摂取することは体を内側から温めるサポートになります。

一方で、青ネギを生のまま食べると、辛味やえぐみを強く感じる場合があります。この辛味の正体は、硫化アリルという揮発性の成分で、ネギの細胞が壊れたときに発生します。辛味をやわらげたいときは、刻んだあとに冷水に短時間さらすのが効果的です。水にさらすことで刺激成分が一部流れ出し、まろやかで食べやすくなります。ただし、長時間水に浸すと水溶性ビタミンが減少するため、30秒〜1分ほどが目安です。

また、刻んだ青ネギをすぐに食べず、数分間そのまま置いておくことでアリシンが安定的に生成され、栄養価を高められます。このひと手間で、香りと辛味が落ち着き、風味もまろやかになります。生で食べる際には、調味料との組み合わせもポイントです。ごま油やオリーブオイル、酢などと和えると、辛味が軽減されると同時に脂溶性ビタミンの吸収も良くなります。

青ネギは薬味として、冷奴、納豆、味噌汁、そば、うどん、焼き魚など、さまざまな料理に活用できます。少量を加えるだけで見た目が鮮やかになり、香りや味のアクセントが加わります。特に和食だけでなく、サラダや中華料理にも相性が良く、毎日の食事に取り入れやすいのが魅力です。たとえば、刻んだ青ネギをポン酢やごま油で和えれば、簡単な副菜としても楽しめます。

ただし、青ネギを生で大量に食べると、胃腸への刺激が強くなり、腹痛や下痢を引き起こすことがあります。胃が弱い人や空腹時には控えめにし、必要に応じて軽く加熱して取り入れるのが安心です。熱を通すことでアリシンの刺激がやわらぎ、甘みが引き立つという利点もあります。

このように、青ネギを生で食べることは、免疫力アップや血流改善、抗酸化作用など、健康面で多くの恩恵をもたらします。毎日の食事に少量取り入れるだけでも、体を内側から整えるサポートになります。刺激を調整しながら継続的に摂取することで、青ネギの香り・風味・栄養すべてを最大限に活かすことができるのです。

長ネギ 生 薬味

長ネギを生のまま薬味として使うことは、味のアクセントを加えるだけでなく、健康維持にも役立つ優れた食べ方です。薬味とは、料理の風味を引き立てるとともに、香りや食感、彩りをプラスする役割を持つ食材のことを指します。その中でも長ネギは、日本の食文化に深く根付いた代表的な薬味のひとつです。古くから「ネギは百薬の長」と言われるほど、香りや辛味の中に健康に良い要素が詰まっています。

生の長ネギの最大の特徴は、細胞が壊れたときに発生するアリシンという成分です。アリシンは独特の辛味と香りを作り出すだけでなく、殺菌・抗菌作用を持ち、体内のウイルスや細菌の増殖を抑える働きをします。また、血流を促し体を温める効果もあるため、冷え性や疲労感の軽減にもつながります。さらに、胃液の分泌を促して消化を助ける作用もあり、こってりした料理や油分の多い食事と一緒に摂ると、胃もたれを防ぐのに効果的です。

料理への使い方としては、冷奴や納豆、そば、味噌汁など、日常的なメニューに刻んだ生ネギを添えるのが手軽でおすすめです。ネギを加えるだけで味に深みが出て、全体が引き締まった印象になります。特に、淡泊な料理に少量のネギを加えると、風味が際立ち、満足感を高めることができます。夏場のように食欲が落ちやすい季節にも、香りの刺激で食欲を取り戻す効果が期待できます。

ただし、生のままでは辛味が強く、苦手に感じる人もいるかもしれません。その場合は、刻んだ後に軽く水にさらすことで、辛味や刺激を抑えることができます。水にさらす時間は30秒から1分程度が目安で、長く浸けすぎるとアリシンやビタミンCが流れてしまうため注意が必要です。もう一つの工夫として、刻んだ後に10分ほど空気にさらすことで、アリシンが安定し、香りを保ったままマイルドな味わいになります。

さらに、部位によっても使い方を変えると、薬味としての幅が広がります。白い部分はシャキッとした歯ごたえと強めの辛味があり、肉料理やラーメンなどのこってり系に向いています。一方、青い部分は香りが爽やかで、ビタミンやβカロテンが豊富に含まれているため、冷奴やサラダなどあっさりした料理にぴったりです。色合いも鮮やかなので、見た目にも華やかさを添えられます。

また、ネギの薬味効果は味や香りだけにとどまりません。アリシンの抗菌作用は口内環境の改善にも役立ち、口臭予防にも効果があるといわれています。さらに、ネギに含まれる硫化アリルは血糖値の上昇を緩やかにし、疲労物質の乳酸を分解するサポートもしてくれます。小さじ1杯ほどの刻みネギを毎日の食事に取り入れるだけでも、体調維持に良い影響を与えると考えられています。

このように、長ネギを生のまま薬味として使うことは、味覚・健康・見た目のすべてにおいて優れた効果を発揮します。料理の仕上げにひとふり加えるだけで、風味が際立ち、食卓が豊かになります。辛味が苦手な場合も、刻み方や水さらしなどのひと手間を加えることで食べやすくなります。つまり、生の長ネギを薬味として上手に使うことは、毎日の食事をおいしく、そして健康的にするための最も手軽な方法のひとつなのです。

長ネギ 生 食べ方

長ネギを生で食べるときは、素材の持つ辛味や香りを楽しみつつ、胃腸に負担をかけない工夫が欠かせません。長ネギにはアリシンという成分が含まれており、これはネギの細胞が壊れることで生成されます。アリシンは抗菌・抗ウイルス作用、血行促進効果、免疫力維持などに優れていますが、刺激も強いため、食べ方を間違えると胃にダメージを与えることがあります。したがって、ただ生でかじるのではなく、「調理の一工夫」でおいしく、かつ体に優しく摂ることが大切です。

まず、基本となるのが「細かく刻む」ことです。長ネギをみじん切りや小口切りにすることで、アリシンがしっかりと発生します。ただし、この成分は揮発性が高く、時間が経つと減ってしまうため、刻んだ後はすぐに食べるのではなく、10〜15分ほど置いてから食べるのが理想です。この時間を置くことで、香りや辛味が落ち着き、アリシンがより安定した状態になります。

次に、食べ方のバリエーションを増やすと、無理なく継続して取り入れられます。生の長ネギは、薬味としてだけでなく、サラダや副菜にも応用可能です。例えば、細かく刻んだ長ネギにごま油と塩を加えて揉み込むと、刺激が和らぎつつも香ばしさが引き立ちます。味噌と和えた「ネギ味噌」や、鰹節と合わせた「ネギのおひたし」なども人気のある食べ方です。これらはシンプルながらも風味豊かで、肉や魚料理の付け合わせとしても相性抜群です。

一方で、辛味が強すぎると感じる場合は、少し水にさらすのも効果的です。冷水に30秒ほど浸すことで刺激が軽減され、口当たりがまろやかになります。ただし、長くさらしすぎると水溶性のビタミンやアリシンが失われるため、短時間で済ませるのがポイントです。

胃腸が弱い人や冷え性の人は、生のままよりも「半加熱」が向いています。ぬるま湯でさっと湯通ししたり、電子レンジで数秒温めたりすると、辛味が和らぎ、消化にも優しくなります。これにより、アリシンの一部は残したまま、刺激を抑えた食べ方が可能になります。特に寒い季節には、温かい料理と組み合わせることで、体を冷やさずにネギの栄養を取り入れられます。

さらに、白い部分と青い部分を上手に使い分けることも大切です。白い部分は辛味が強く、シャキッとした歯応えが特徴なので、薬味やサラダ向きです。対して青い部分は柔らかく、ビタミンA(βカロテン)やビタミンCが豊富に含まれているため、刻んでトッピングやソースに加えるのがおすすめです。どちらも適度に取り入れることで、風味と栄養のバランスが取れます。

つまり、長ネギを生で食べる際のコツは「刻み方」「置き時間」「刺激の調整」「部位の使い分け」にあります。辛味を活かしながらも体に優しく取り入れることで、ネギ本来の栄養をしっかり吸収でき、健康的な食生活の一助となります。少量でも日常の食事に取り入れることで、免疫力アップや血行改善など、さまざまな効果を得られるのが、生の長ネギを上手に食べる最大の魅力です。

「PR」

白髪ねぎカッター比較表

| 商品名 | 特徴 | 価格(自動更新) | 購入 | おすすめ度 |

|---|---|---|---|---|

| フルベジ 白髪ねぎカッター | 手軽で扱いやすく、初めてでも失敗しにくい。 軽くてお手入れ簡単。 | 更新中… | 楽天で見る | ★★★★☆(初心者向け) |

| EAトCO サク saku 白髪ネギカッター | オールステンレス製で耐久性抜群。 美しいデザインと切れ味が両立。 | 更新中… | 楽天で見る | ★★★★★(本格志向) |

| 野菜チョッパー 白髪ねぎカッター | コスパ最強。細切り・千切り兼用で万能タイプ。 まとめ刻みに便利。 | 更新中… | 楽天で見る | ★★★★☆(コスパ重視) |

ネギを生で食べるとどんな効果があるの?

ネギを生で食べることには、健康を支える多面的な効果があります。まず注目すべきは、ネギ特有の成分であるアリシンです。アリシンは硫黄化合物の一種で、細胞が壊れたときに生成される揮発性の成分です。このアリシンには強い抗菌・抗ウイルス作用があり、体内での細菌増殖を抑える働きがあります。そのため、風邪やインフルエンザなどの感染症の予防に役立つとされ、免疫機能の維持をサポートしてくれます。特に季節の変わり目や体調を崩しやすい時期には、生のネギを少量でも日常的に取り入れることで、体の防御力を高めることができます。

また、アリシンには血液中の脂質を減らし、血流を促進する働きもあります。この作用により、冷え性の改善や肩こりの緩和、さらには生活習慣病の予防にもつながります。血流が良くなると酸素や栄養が体全体に行き渡りやすくなるため、疲労回復や代謝の向上にも効果的です。特にデスクワークが多い人や運動不足の人にとって、日々の食事に生ネギを取り入れることは、自然な血行ケアにもなります。

さらに、生のネギにはビタミンC、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルもバランスよく含まれています。ビタミンCは抗酸化作用に優れ、肌の調子を整えたり免疫をサポートしたりする働きがあります。カリウムは余分な塩分を排出してむくみを防ぎ、カルシウムやマグネシウムは神経や筋肉の働きを安定させます。これらの栄養素を熱で壊さずに摂取できるのは、生食ならではのメリットです。

特に注目したいのが、青い部分に含まれるβカロテンです。βカロテンは体内でビタミンAに変換され、目や粘膜、肌の健康を保つ働きをします。さらに強い抗酸化作用を持ち、活性酸素の発生を抑えることで老化防止や生活習慣病のリスク低下にもつながります。白い部分に比べて青い部分は繊維質が多いですが、細かく刻んだり、水にさらしたりすることで食べやすくなり、栄養を余すことなく摂取できます。

一方で、生のネギは刺激が強いため、胃腸が弱い人や空腹時に多量に食べると、胃の粘膜を刺激して腹痛や胸焼けを起こすことがあります。こうした刺激を和らげるには、刻んでから10分ほど置いて辛味を飛ばす、または軽く湯通しして使う方法がおすすめです。これによりアリシンの働きは保ちながら、胃への負担を抑えることができます。

このように、生のネギには免疫を高める力、血流を改善する効果、抗酸化による老化防止など、幅広い健康効果があります。日常の食事に薬味やサラダとして少量加えるだけで、体の内側から調子を整えるサポートが可能です。つまり、生のネギは単なる香味野菜ではなく、健康維持に役立つ自然のサプリメントのような存在なのです。

長ネギ 生 で 食べるときに知っておきたいポイントまとめ

生の長ネギはアリシンを多く含み、血流促進や抗菌作用がある

アリシンは強い刺激性を持つため、食べ過ぎると胃腸を刺激する

刻んで10分ほど置くと辛味がやわらぎ、有効成分が安定する

空腹時の摂取は胃痛や胸焼けを起こす可能性がある

胃腸が弱い人は軽く加熱してから食べるのが良い

青い部分はβカロテンやビタミンCが豊富で抗酸化作用が高い

白い部分はアリシンが多く、風邪予防や疲労回復に役立つ

食べ過ぎると腹部膨満感や下痢を起こすことがある

刻んで水にさらすと辛味が和らぎ食べやすくなる

ネギは薬味として少量を継続的に摂るのが理想的である

加熱するとアリシンが分解されアホエンに変化し血行促進効果が続く

生のままでも少量なら免疫維持や抗菌効果が期待できる

冷たい料理と一緒に食べると刺激が強く出やすい

部位ごとに栄養が異なるため白・青の両方をバランス良く摂るべき

適量を守り、体調に合わせた食べ方をすれば健康維持に役立つ

「※本記事は一般的な情報をまとめたもので、医療行為を推奨するものではありません」

よくある質問(FAQ)

Q1. 長ネギを生で食べると体に悪いですか?

A1. いいえ、長ネギ 生 で 食べることは基本的に体に悪くありません。むしろアリシンなどの有効成分が健康をサポートしますが、刺激が強いため食べ過ぎには注意が必要です。Q2. ネギを生で食べるとお腹を壊すのはなぜですか?

A2. ネギに含まれるアリシンや硫化アリルなどの刺激成分が胃腸を刺激するためです。胃が弱い人や空腹時に食べると腹痛や下痢を起こすことがあります。Q3. 長ネギ 生 で 食べるとどんな効果がありますか?

A3. 抗菌作用、血行促進、免疫力向上、疲労回復などが期待できます。特に風邪予防や冷え性改善に効果的とされています。Q4. 生ネギを食べ過ぎるとどうなりますか?

A4. 胃痛や胸焼け、下痢などを起こすことがあります。アリシンの刺激が強いため、一度に大量に摂取せず少量を継続的に摂るのが理想です。Q5. ネギを生で食べると腹痛になる人がいるのはなぜ?

A5. 胃腸が弱い人や過敏性腸症候群(IBS)の人は、刺激に反応して腸の動きが過剰になり、痛みや張りを感じやすいからです。Q6. 長ネギを生で食べると風邪に効くのは本当?

A6. はい。アリシンには抗菌・抗ウイルス作用があり、風邪の初期症状を抑える効果が期待できます。体を温める作用もあります。Q7. ネギには毒性がありますか?

A7. 人間にとっては毒性はありませんが、犬や猫などのペットにとっては有害です。少量でも中毒を起こす恐れがあるため注意しましょう。Q8. 長ネギの青い部分は生で食べられますか?

A8. はい、食べられます。βカロテンやビタミンCが豊富で栄養価が高いですが、辛味が強いため細かく刻んで水にさらすと食べやすくなります。Q9. 長ネギを生でおいしく食べるコツはありますか?

A9. 刻んでから10分ほど置くとアリシンが安定し、辛味がやわらぎます。ごま油やポン酢と和えると風味がまろやかになります。Q10. 生ネギはどのくらいの量までなら大丈夫?

A10. 1日あたり大さじ1〜2杯程度が目安です。薬味やトッピングとして少量を毎日取り入れるのが理想です。Q11. 長ネギ 生 で 食べる時の注意点は?

A11. 胃腸が弱い人は空腹時を避け、冷たい料理と一緒に摂らないことです。刺激を感じる場合は軽く湯通ししてから食べましょう。Q12. 生のネギはどの部分まで食べられますか?

A12. 白い部分から青い葉先、根の部分まで下処理をすればすべて食べられます。根は素揚げにすると香ばしくて美味しいです。Q13. ネギを刻んだ後に置くと良いのはなぜ?

A13. ネギの細胞が壊れることでアリシンが生成されます。10分ほど置くことで有効成分が安定し、健康効果を最大限に引き出せます。Q14. 生の長ネギを食べると口臭が気になるのはなぜ?

A14. アリシンの揮発性が高いため口内に残ることが原因です。食後に緑茶や牛乳を飲むと臭いを和らげることができます。Q15. 長ネギを生で毎日食べるのは問題ありませんか?

A15. 適量であれば問題ありません。毎日少しずつ取り入れることで、血流改善や免疫強化などの効果を継続的に得られます。参考・公式リンク集(長ネギを生で食べる健康情報の信頼ソース)

以下は、「長ネギ 生 で 食べる」ことに関する栄養・健康・安全性の情報を確認できる、公的機関や信頼性の高い医療・食品関連サイトです。記事の補足情報として参考にしてください。

● 公的・医療機関の公式情報

厚生労働省「e-ヘルスネット」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/

→ 栄養素や食生活に関する科学的根拠をわかりやすく解説消費者庁「食品安全に関する情報」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_safety/

→ 食品中の成分や安全性、食中毒に関する注意点などを確認できる農林水産省「野菜の栄養・保存・調理」

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/

→ 野菜の正しい保存方法や、加熱・生食の違いによる栄養変化を紹介

● 食品・栄養学の専門情報

日本食品標準成分表(文部科学省)

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/

→ ネギの部位別栄養素(ビタミン、ミネラル、食物繊維など)を確認可能日本栄養士会「食と健康の情報サイト」

https://www.dietitian.or.jp/

→ 管理栄養士監修による健康的な食べ方や栄養バランスの情報

● 医療・健康ポータルサイト

国立健康・栄養研究所(NIHN)

https://www.nibiohn.go.jp/

→ 食品成分や機能性成分(アリシンなど)の研究情報を掲載NHK 健康チャンネル

https://www.nhk.or.jp/kenko/

→ 医師・専門家監修の健康情報を一般向けにわかりやすく解説おとなの健康(朝日新聞出版)

https://otonano-kenko.com/

→ 食材別の健康効果や生活習慣改善に役立つコラムが充実

● 安全な食品知識を学べる情報源

日本食品分析センター

https://www.jfrl.or.jp/

→ 食品の成分・安全性試験を行う第三者機関国立医薬品食品衛生研究所

https://www.nihs.go.jp/

→ 食品添加物や農薬、食品中成分のリスク評価を実施

● 料理・栄養バランスに関する信頼サイト

管理栄養士監修「カロリースリム」

https://www.calorie-slism.com/

→ ネギを含む食材のカロリー・栄養データを簡単に検索可能クックパッド栄養士のレシピ集

https://cookpad.com/

→ 「長ネギ 生 で 食べる」レシピや健康的な調理例を確認できる