住まいの外構を整える際に多くの人が関心を持つのが、波 板 フェンス おしゃれに見せる工夫です。家の外観に調和したデザインでありながら、プライバシーを守り、さらに耐久性を兼ね備えたフェンスを設置することは、暮らしの快適さを大きく左右します。中でも波板フェンスは比較的安価で手に入りやすく、DIYに挑戦しやすい素材であるため人気があります。特に波板 フェンス 自作や波板 目隠し diyは、コストを抑えながらも理想の外構を自分の手で形にしたい人に選ばれやすい方法です。

一方で、波板フェンス 費用は素材の種類や施工方法、設置規模によって大きく異なるため、事前のシミュレーションが欠かせません。塩ビ製は安価ですが耐久性がやや劣り、ポリカーボネート製は価格は高めでも長持ちするなど、それぞれに特徴があります。また、設置時には波板 フェンス 取り付けの基本を理解しておくことで、強度と美観の両立が可能になります。例えば、支柱の固定方法やビスの位置、熱膨張を考慮した隙間の取り方など、小さな工夫が長持ちする仕上がりにつながります。

目隠し効果を高めたい人には、波板 目隠しフェンスやポリカーボネート 目隠し DIYが注目されています。光を取り込みながら視線を遮る半透明タイプや、完全に視線を遮断できる不透明タイプなど、用途に合わせた選び方が可能です。ただし、導入を検討する際にはポリカーボネートフェンス デメリットについても把握しておく必要があります。傷がつきやすい、価格が高めであるなどの特徴を理解することで、失敗を避けられます。

自然素材にこだわるならウッドフェンスも人気です。ウッドフェンスをDIYで作るといくらくらいしますか?といった疑問は多くの人が抱くところで、SPF材を使えば低コストで始められる一方、イペやウリンといったハードウッドを選べば長期的に安心して使える反面、初期費用は高くなります。ウッドフェンスに適した木材は?という視点を持つことで、デザイン性・コスト・耐久性のバランスを取りながら自分に合った選択が可能です。

また、デザインを決める際にはフェンスは縦張りと横張りのどちらがいいですか?という悩みも出てきます。縦張りはすっきりとした印象と乾きやすさ、横張りはモダンで重厚感のあるデザインと高い目隠し効果といった違いがあります。さらに、日常的な手間を考えれば劣化しにくいフェンスは?という観点も重要であり、素材選びや設置環境を工夫することで長持ちする外構を実現できます。

最後に、そもそも外構に目隠しフェンスは必要ですか?という根本的な疑問も無視できません。プライバシー保護や防犯性の向上、小さな子どもやペットの安全確保など、目隠しフェンスがもたらすメリットは多岐にわたります。ただし、風通しや採光を損なわないように設計する工夫も求められるため、立地やライフスタイルに合わせて適切に導入することが大切です。

このように、波 板 フェンス おしゃれを実現するには、素材の特徴やDIYの難易度、費用感、デザイン性、耐久性、さらには住環境に応じた必要性まで多角的に考える必要があります。本記事では、これらの疑問を整理しながら、初めての人でもわかりやすく理解できるよう具体的に解説していきます。あなたに最適なフェンス選びの参考になる情報をまとめているので、ぜひ最後まで読んでみてください。

記事のポイント

波板フェンスをおしゃれに見せるための素材やデザインの選び方

DIYでの自作方法や取り付けの基本ポイント

費用の目安や素材ごとのコスト・耐久性の違い

外構における目隠しフェンスの必要性と活用法

波 板 フェンス おしゃれに見せる工夫と選び方

波板フェンス 費用の目安と比較

波板 フェンス 取り付けのポイント

波板 フェンス 自作の基本ステップ

波板 目隠し diyでできる活用法

劣化しにくいフェンスは?

波板フェンス 費用の目安と比較

波板フェンスを設置する際、費用感を把握しておくことは計画を立てるうえで欠かせません。実際のコストは「素材」「施工方法」「設置規模」によって大きく変わるため、事前にシミュレーションしておくと安心です。

まず素材による違いを整理すると、塩ビ製の波板は比較的安価で、1㎡あたり数千円程度で材料を揃えられるのが一般的です。コストを抑えたい場合に向いていますが、耐久性はやや劣るため数年ごとに交換が必要になることもあります。一方、ポリカーボネート製の波板は耐候性や強度に優れており、10年程度持つケースも少なくありません。ただし価格は塩ビ製より高く、同じ面積でも材料費が2倍近くになる場合があります。このため、初期費用を抑えるか、長期的なコストパフォーマンスを重視するかが判断の分かれ目になります。

施工方法による違いも大きなポイントです。DIYで設置する場合は材料費と道具代が中心となり、支柱や固定金具、防腐処理用の塗料を含めても全体で数万円程度に収まるケースが多いです。ただし、工具を新たに揃える必要がある場合はプラス数千円から数万円が加算されます。業者に依頼する場合は工賃が発生するため、規模やデザインにもよりますが1区画あたり10万円前後から、凝った施工になると20万円を超えることも珍しくありません。

さらに、設置環境もコストに影響します。例えば地盤が固く基礎工事がほとんど不要であれば安く済みますが、コンクリートで支柱を補強する必要がある場合は追加費用が発生します。また、フェンスの高さをどの程度確保するかによって必要な資材の量も変わり、費用は比例して上がっていきます。

このように、波板フェンスの費用は単に「安いか高いか」で決めるのではなく、耐久性・デザイン性・維持管理のしやすさを含めて比較することが大切です。初期投資を抑えて短期的に更新していく方法もあれば、高品質な素材を選んで長期的なランニングコストを下げる方法もあります。自分の生活スタイルや住環境に合った選択をすることで、費用対効果の高いフェンスを実現できるのです。

波板 フェンス 取り付けのポイント

波板フェンスを取り付ける際は、耐久性と美観の両立を意識して作業を進めることが大切です。見た目を整えるだけでなく、長期間安心して使用できる仕上がりにするためには、いくつかの基本ポイントを押さえておく必要があります。

まず最も重要なのが、基礎部分となる支柱やフレームの固定です。支柱がしっかりしていないと、どれだけ丁寧に波板を取り付けても強風や雨に耐えられず、歪みやぐらつきが発生します。設置場所に応じてコンクリートで根元を固める、もしくは金具で強固に地面へ固定するなど、土台を安定させる工夫が欠かせません。

次に、波板そのものの固定方法についてです。多くの人が誤りやすいのは、ビスを山部分に打ち込んでしまう点です。実際には谷部分に専用の金具を用いて固定するのが基本で、これにより波板全体に力が均等にかかり、耐久性が向上します。さらに、ゴムパッキン付きのビスを使用すれば、雨水の侵入やビス穴の劣化を防ぎやすく、防水性も高められます。

施工の際には、波板の特性である熱膨張も考慮する必要があります。気温の変化に応じて伸縮するため、隙間なくガチガチに固定してしまうと、割れや反りの原因になります。特に夏場の直射日光を浴びる場所では、膨張によるトラブルが発生しやすいため、取り付け時に数ミリ程度の余裕を持たせるのが理想的です。

また、仕上がりの美しさにこだわることで、機能性と同時に外観の満足度も高められます。例えば、ビスの位置を一定間隔で揃える、端部をまっすぐにカットする、支柱とのラインを丁寧に調整するといった小さな工夫が全体の印象を大きく変えます。さらに、波板のカラーや透明度を選ぶ段階で建物や庭との調和を意識すると、おしゃれで統一感のある外構を実現できます。

このように、支柱の固定・ビスの位置・熱膨張への配慮・仕上げの工夫という基本を守ることで、耐久性とデザイン性を兼ね備えた波板フェンスを取り付けることができます。DIYであっても、これらのポイントを意識するだけでプロの仕上がりに近づけるのです。

波板 フェンス 自作の基本ステップ

波板フェンスは、市販の材料を使って比較的シンプルな工程で作れるため、DIYに挑戦したい人にとって取り組みやすい外構工事の一つです。ただし、見た目や強度をしっかり確保するためには、基本的なステップを正しく踏むことが重要です。順を追って作業を進めることで、初心者でも長く使える実用的なフェンスを仕上げることができます。

まず最初に行うべきは設置場所の採寸です。フェンスの高さと幅を正確に測定し、必要な波板の枚数や支柱の本数を計算します。この段階での計画が不十分だと、材料が足りなくなったり余分に買いすぎたりして無駄が発生するため、慎重に行うことが大切です。また、地面の傾斜や障害物の有無も確認しておくと、後の施工でのズレや不具合を防げます。

次の工程は支柱の設置です。支柱はフェンス全体を支える要であり、安定感を決める重要な部分です。穴を掘り、支柱を立ててコンクリートでしっかり固定すると強度が増し、強風や雨でも倒れにくくなります。支柱を真っ直ぐ立てるために、水平器を使って位置を確認しながら作業するのがポイントです。

支柱が固まったら、横桟を取り付けて波板を支える骨組みを作ります。この横桟に波板を取り付けていくのですが、設置の際には波板同士を2山以上重ねるようにするのが一般的です。重ね幅を十分に確保することで、雨水の侵入を防ぎ、強度も増すため長持ちしやすくなります。

波板の固定には、ゴムパッキン付きの専用ビスを使用するのがおすすめです。ビスを直接打ち込むだけでは雨漏りやヒビ割れの原因になりますが、ゴムパッキンを使えば振動や雨水を吸収し、素材の劣化を防ぐ効果があります。また、ビスを打つ順番は上から下に向かって進めると効率的で、仕上がりもきれいになります。

最後に端部や仕上げを整える工程があります。余分な部分をカットしたり、必要に応じて防錆塗料や仕上げ塗装を施したりすることで、見た目が美しくなるだけでなく耐久性も高まります。さらに、波板の色や透明度を選ぶことで、デザイン性を加えることも可能です。

このように「採寸 → 支柱設置 → 横桟取り付け → 波板固定 → 仕上げ」という流れを守れば、DIY初心者でも十分に実用的で見栄えの良い波板フェンスを作ることができます。計画と正しい手順を意識すれば、低コストで長く使えるプライベート空間を自分の手で実現できるでしょう。

波板 目隠し diyでできる活用法

波板を使った目隠しは、DIY初心者でも取り組みやすく、費用を抑えながらプライバシーを確保できる方法として人気があります。波板は軽量で切断や加工が容易なため、狭いスペースや変形した敷地にも柔軟に対応できるのが大きな特徴です。さらに、ホームセンターで手に入りやすく、色や透明度のバリエーションも豊富なので、用途や好みに合わせた設計が可能です。

活用方法の一つは、隣家や道路からの視線を遮るフェンスとしての利用です。透明度の高いポリカーボネート波板を使えば、自然光を取り込みながらプライバシーを守ることができ、庭やベランダを明るく保つことができます。逆に、不透明なカラータイプを選べば完全に視線を遮ることができ、落ち着いた空間を作り出せます。例えば、ベランダに取り付ければ、洗濯物を干す際も人目を気にせずに済むでしょう。

さらに、波板のDIY活用は目隠しだけにとどまりません。庭の一角を仕切って小さなプライベートスペースを作ったり、植栽と組み合わせてナチュラルな雰囲気を演出したりすることも可能です。屋外の物置やゴミ置き場の目隠しに使えば、生活感を隠しながらすっきりとした外観を維持できます。また、波板は軽くて丈夫なため、風よけや雨よけとしても機能し、ベランダや玄関周りに設置すれば快適性を高める効果があります。

DIYで設置する際のポイントとしては、支柱や木枠と組み合わせて強度を確保することが重要です。固定用の金具やビスをしっかり使えば、強風にも耐えやすくなります。さらに、設置する高さやパネルの配置を工夫することで、デザイン性を高めることもできます。高さを段階的に変えると圧迫感が軽減され、景観に自然に溶け込みやすくなります。

このように、波板を使った目隠しDIYは「プライバシー保護」「採光の確保」「デザイン性の向上」「生活空間の快適化」といった複数の効果を同時に得られる活用法です。コストを抑えつつ、自分のライフスタイルや住環境に合わせて自由にアレンジできる点が、多くの人に選ばれている理由といえるでしょう。

劣化しにくいフェンスは?

フェンスを選ぶとき、多くの人が気にするのは「どれくらい長持ちするか」という点です。見た目がきれいに保たれ、なおかつ日常的なメンテナンスの手間を減らせる素材であれば、長期的に快適に使い続けられます。そのためには、まず素材ごとの特性を理解しておくことが大切です。

波板フェンスの中でも特に劣化しにくいのは、ポリカーボネート製のものです。この素材は紫外線や風雨に強く、日光による黄ばみや割れが起きにくいのが特徴です。屋外環境にさらされるフェンスにとって、紫外線や水分は大きな劣化要因ですが、ポリカーボネートはその影響を受けにくいため、比較的長期間きれいな状態を維持できます。さらに軽量で扱いやすいため、DIYでの設置にも向いています。

次に、アルミやステンレスといった金属素材も劣化に強い候補です。特にアルミは錆びにくく軽量で、耐候性の面でも優れています。ステンレスは強度が高く、錆に非常に強いため長期利用に適しています。これらの素材を使ったフェンスは、基本的にメンテナンスが少なくて済むのが大きな利点です。ただし、価格が木材や樹脂製に比べて高くなりやすい点には注意が必要です。

一方で、木材フェンスは自然な風合いが魅力ですが、雨や日光によって劣化が早まりやすい素材です。反りやひび割れ、色あせといった問題が発生しやすいため、定期的な防腐処理や塗装が欠かせません。ただし、イペやウリンといったハードウッドを選べば耐久性が高まり、10年以上使用できることもあります。木材ならではの温かみを求めつつ長持ちさせたい場合には、このような耐久性の高い樹種を選ぶのが有効です。

さらに、素材選びに加えて設置環境の工夫も重要です。例えば、直射日光を一日中浴びる場所ではUVカット加工のある素材を選ぶと寿命が延びますし、雨水がたまりやすい地面では排水や通気性を確保することで腐食やカビの発生を防げます。加えて、定期的に汚れを落とすだけでも素材の劣化を遅らせる効果があります。

このように、劣化しにくいフェンスを実現するには「素材そのものの特性」と「設置環境への対応」の両方を意識することが重要です。ポリカーボネートや金属素材を選べば耐久性は高く、木材を使う場合でも適切な樹種とメンテナンスを組み合わせれば長く使うことができます。環境と予算に合った素材を見極めることが、見た目と機能性を長期的に保つためのカギといえるでしょう。

波 板 フェンス おしゃれな外構づくりのヒント

波板 目隠しフェンスのメリット

ポリカーボネート 目隠し DIYの特徴

ポリカーボネートフェンス デメリットは?

ウッドフェンスをDIYで作るといくらくらいしますか?

フェンスは縦張りと横張りのどちらがいいですか?

ウッドフェンスに適した木材は?

外構に目隠しフェンスは必要ですか?

波板 目隠しフェンスのメリット

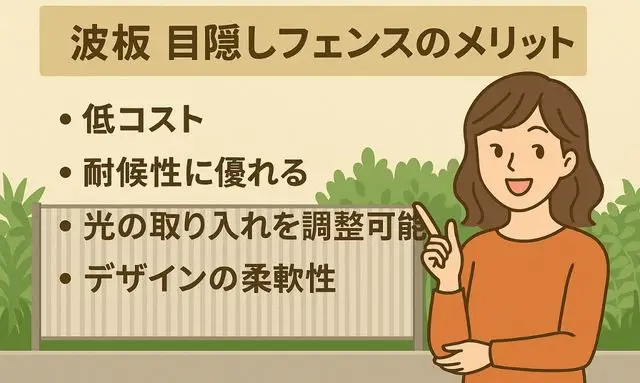

波板を活用した目隠しフェンスは、コストを抑えつつ機能性を確保できる点で非常に実用的な外構アイテムです。特に他のアルミ製や木製フェンスと比べて材料費が安価であるため、低予算で外構を整えたい人にとって魅力的な選択肢となります。DIYでも扱いやすく、ホームセンターで手に入ることから施工のハードルが低い点も大きな利点です。施工業者に依頼するよりも費用を抑えつつ、自分の手で仕上げられる楽しさもあります。

加えて、波板は軽量でありながら強度があり、耐候性に優れているため屋外利用に適しています。特にポリカーボネート製の波板は紫外線に強く、黄ばみにくい特性を持つため、長期間美観を維持しやすいのが特徴です。雨や風にさらされる環境でも劣化が遅く、メンテナンスの手間を軽減できるのも見逃せません。さらに、金属製の波板であれば防錆処理を施すことでより高い耐久性を発揮し、耐久年数を延ばすことも可能です。

光の取り入れ方を調整できる点も波板ならではの魅力です。半透明タイプを使えば日中の自然光を取り込みながら、外部からの視線だけを効果的に遮断できます。これは、室内の採光を確保したいがプライバシーも守りたいというニーズに適しており、ベランダや庭のちょっとしたスペースに活用すると快適さが大きく向上します。また、完全に視線を遮りたい場合は不透明タイプを選ぶことで、より強力な目隠し効果を得ることも可能です。

デザイン面でも選択肢は広がっています。クリアな透明タイプでシンプルな印象を与えることもできますし、ブラウンやスモークカラーを取り入れて落ち着いた雰囲気を演出することも可能です。さらに、張り方を縦横どちらにするかで外観の印象が変わるため、建物の雰囲気や周囲の景観に合わせたデザインを実現できます。

このように、波板目隠しフェンスは「低コスト」「耐候性」「光のコントロール」「デザインの柔軟性」という4つの要素をバランスよく備えています。限られた予算で機能的かつ見栄えの良い外構を実現したい人にとって、非常に現実的で使い勝手の良い選択肢だといえるでしょう。

ポリカーボネート 目隠し DIYの特徴

ポリカーボネートを使った目隠しDIYは、屋外の快適性とデザイン性を両立できる点で注目されています。まず特筆すべきは素材そのものの性能です。ポリカーボネートはプラスチック素材の一種でありながら非常に強度が高く、同じ厚みのガラスと比べても数倍の耐衝撃性を持っています。そのうえ軽量で加工もしやすいため、DIYで扱う際に負担が少なく、初心者でも設置に挑戦しやすいのが大きな魅力です。

さらに、光を通しながら視線を遮ることができるのも大きな特徴です。例えば半透明タイプのパネルを選べば、室内や庭に自然光を取り込みながら、外からの視線を効果的に遮断できます。日中でも圧迫感を感じにくく、明るさとプライバシーを両立できるため、ベランダやテラス、玄関前の囲いなど幅広い場所で活用可能です。加えて、ポリカーボネートはカラーバリエーションや模様入りパネルもあり、住宅の外観や好みに合わせたアレンジができるのも魅力です。

耐候性の高さも見逃せません。紫外線に強いため黄ばみにくく、長期間屋外に設置しても透明感を保ちやすいのが特徴です。さらに雨風や気温差にも耐えられるため、木材や塩ビと比べて劣化が緩やかで、メンテナンスの手間を減らせます。金属フレームや木材と組み合わせると、強度を補いつつスタイリッシュな印象を与える外構に仕上げることもできます。

ただし、ポリカーボネートのDIYには注意点もあります。表面が硬い一方で細かい傷が目立ちやすく、清掃の際には柔らかい布や水洗いで優しく手入れをする必要があります。また、熱膨張を考慮した施工が必要で、取り付け時に余裕を持たせなければ割れや反りにつながるリスクもあります。

このように、ポリカーボネートを使った目隠しDIYは「扱いやすさ」「デザインの自由度」「耐候性」の3点が大きな強みとなります。光を取り込みながらプライバシーを確保できるため、住まいの快適性を高めたい人に適した素材といえるでしょう。ただし、施工や手入れには一定の注意が必要なため、メリットとデメリットを理解したうえで取り入れることが重要です。

ポリカーボネートフェンス デメリットは?

ポリカーボネートフェンスは、耐久性やデザイン性の高さから注目される素材ですが、導入を検討する際にはデメリットも理解しておく必要があります。まず大きなポイントとして挙げられるのが費用面です。塩ビ波板や木材フェンスと比べると、材料価格が高く、広い面積に設置する場合は初期費用が大きく膨らみやすくなります。特に、庭全体を囲うような広範囲施工を考えている場合には、予算計画をしっかり立てなければ思った以上にコストがかかることがあります。DIY施工であっても金具や柱、専用ビスなどが必要になり、安価な素材に比べて割高になりやすい点は避けられません。

次に、表面に傷がつきやすいという弱点があります。ポリカーボネートは高い透明度を持つ素材のため、小さな傷でも光の反射で目立ってしまうのが特徴です。例えば、砂埃が多い場所で乾拭きをすると細かい擦り傷が増えやすく、見た目の美しさを損なう可能性があります。そのため、掃除の際は柔らかい布や中性洗剤を使い、優しく扱う必要があるのです。メンテナンス方法を誤ると、せっかくのクリアな印象が短期間で失われる恐れがあります。

さらに、デザイン面の好みも分かれる部分です。ポリカーボネートはシャープでスタイリッシュな印象を与える一方で、自然素材が持つ温かみや経年変化による風合いは期待できません。木材のように年月を重ねて味わいが深まる素材感を求める人にとっては、どこか無機質に感じられることもあります。外構全体のテイストに合わなければ「浮いて見える」こともあるため、建物との調和をよく考える必要があります。

また、施工時には熱膨張への配慮が欠かせません。ポリカーボネートは気温差によって膨張・収縮する性質があるため、取り付けの際に余裕を持たせなければ割れや歪みの原因になります。例えば、夏場にぴったりと固定してしまうと、冬の収縮や再度の膨張で応力がかかり、寿命を縮めてしまうケースがあります。この点を理解して正しく施工できるかどうかが、長期使用に大きく影響します。

総じて、ポリカーボネートフェンスは「強度が高くメンテナンスが比較的容易」というメリットを持ちながらも、コストの高さや扱いのデリケートさがデメリットになります。導入を考える際は、価格だけでなく、掃除や施工方法、デザインとの相性まで含めて判断することが失敗を避けるポイントです。

ウッドフェンスをDIYで作るといくらくらいしますか?

ウッドフェンスをDIYで作る際の費用は、使用する木材の種類やフェンスの規模、さらに必要となる工具や補助資材によって大きく変わります。単純に「安く作れる」とはいえず、素材ごとの特性や維持管理にかかるコストも含めて考えることが大切です。

まず、もっとも手頃に始められるのがSPF材(ツーバイフォー材など)を使ったフェンスです。ホームセンターで入手しやすく、1mあたり数千円程度で揃えられるため、初期費用を抑えたい人に向いています。ただし、SPF材は防腐処理がされていないため、屋外ではそのままでは耐久性が低く、数年で腐食や劣化が進みます。そのため、防腐塗料を塗布したり、定期的に塗り直したりする手間が必須になります。結果的に「安いけれどメンテナンスコストがかかる」という性質を理解しておく必要があります。

次に、長期的な利用を考えるなら、イペやウリン、セランガンバツなどのハードウッドが候補に挙がります。これらは非常に硬く、シロアリや腐食にも強いため、10年以上メンテナンス不要で使えることが多いです。耐久性は抜群ですが、価格は1mあたり数万円に達する場合もあり、初期費用は高額になります。また、硬さゆえに加工が難しく、工具の消耗も激しいため、DIY初心者にはややハードルが高い素材です。

中間的な選択肢としては、レッドシダーやサイプレスといったソフトウッドがあります。価格はSPF材より高めですが、見た目が美しく耐久性もそこそこあるため人気です。DIYでも扱いやすく、ナチュラルな外観を求める人には適しています。ただし、こちらも定期的なメンテナンスは必要で、防腐・防虫処理を怠れば耐久性が落ちてしまいます。

さらに忘れてはいけないのが付帯費用です。防腐塗料やステインは数千円から1万円程度かかり、柱を固定するための金具やコンクリートも必要になります。インパクトドライバーや丸ノコなどの工具を持っていなければ、レンタルや購入費が追加され、場合によっては数万円規模の出費となることもあります。

このように、ウッドフェンスDIYにかかる費用は「安価な木材で数年ごとにメンテナンスや交換を前提にするか」「高耐久の素材で長期的に維持するか」によって大きく変動します。全体の目安としては、安価な素材を使えば数万円程度で設置可能ですが、高級素材を選べば数十万円規模になることも珍しくありません。自分の予算とメンテナンスにかけられる労力を踏まえて選ぶことが、満足度の高いフェンスづくりにつながります。

フェンスは縦張りと横張りのどちらがいいですか?

フェンスを設置するとき、縦張りと横張りのどちらを選ぶかは単なるデザインの違いではなく、機能性やメンテナンス性に大きな影響を与える重要なポイントです。どちらを選ぶかによって、外構全体の雰囲気や使い勝手が大きく変わるため、住まいの特徴や目的に応じて慎重に検討する必要があります。

縦張りのフェンスは、縦方向に板を配置するためスッキリとした印象を与えます。縦のラインが強調されることで、外構全体を高く見せる効果があり、狭い庭やスペースを広く演出したいときに効果的です。また、雨水が板の上にたまりにくく、自然に下へ流れていくため、木材が乾きやすいという利点もあります。結果として、カビや腐食のリスクを抑えられるため、木材フェンスを長持ちさせたい人には縦張りが向いています。

一方で、横張りのフェンスは横方向に板を並べるため、安定感がありモダンで洗練された印象を与えます。横のラインが敷地の広がりを強調するため、特に現代的な住宅や直線的なデザインの建物と相性が良いのが特徴です。また、板の配置を工夫することで高い目隠し効果を得やすく、プライバシーを重視したい家庭にも適しています。ただし、横張りの場合は板の隙間に水分が残りやすく、湿気による劣化が進む可能性があるため、定期的なメンテナンスが欠かせません。

さらに、目隠し効果に関しても両者には違いがあります。縦張りは隙間を作ると視線が抜けやすい反面、光や風を取り込みやすい構造になります。横張りは板を重ねて配置することで、視線をより強力に遮断することができるため、通行人や隣家の視線が気になる場合には効果的です。その反面、閉塞感を感じやすい点はデメリットとして考慮すべきでしょう。

つまり、縦張りと横張りのどちらが良いかは「外観デザインをどう見せたいか」「プライバシーをどこまで確保したいか」「メンテナンスにどれだけ手をかけられるか」という観点から判断するのが適切です。ナチュラルでシンプルな印象を重視するなら縦張り、モダンで重厚感のある仕上がりを求めるなら横張りを選ぶのが一般的です。どちらにもメリットと注意点があるため、実際の住環境に合わせて選ぶことが満足度の高いフェンスづくりにつながります。

ウッドフェンスに適した木材は?

ウッドフェンスに使用する木材を選ぶ際には、まず「屋外環境にどの程度耐えられるか」という点を重視する必要があります。フェンスは雨風や紫外線を直接受けるため、適した素材を選ばなければ数年で劣化が進み、見た目が悪くなったり安全性に問題が生じたりするからです。木材は大きく「安価で加工しやすいタイプ」と「耐久性重視の高級タイプ」に分けられ、それぞれにメリットと注意点があります。

SPF材(ツーバイフォー材など)はホームセンターで手軽に入手でき、価格も比較的安いためDIY初心者が挑戦しやすい素材です。ただし、もともと屋外使用を想定していないため、そのまま設置すると湿気や紫外線によって早い段階で腐食が進みやすいのが欠点です。このため、防腐塗料や防虫処理を丁寧に行うことが欠かせません。定期的に塗り直すことで耐久性を補えば、コストを抑えつつ数年間は十分に使用できます。

長く使いたい人には、イペ・ウリン・セランガンバツなどのハードウッドが選ばれます。これらは非常に硬く重い木材で、水分や害虫に強く、設置後はほとんどメンテナンスが不要です。耐久性は10年以上とされ、フェンス以外にもデッキ材や公共施設でも使用されるほどです。ただし、加工が難しく工具が必要になる点や、初期費用が高額になる点がデメリットです。DIYに慣れていない人にはハードルが高い素材といえます。

中間的な選択肢として、レッドシダーやサイプレスのようなソフトウッドがあります。これらは比較的軽量で扱いやすく、色合いも美しいためデザイン性を重視する人に人気です。SPF材より耐久性が高く、適切な防腐処理をすれば10年近く使用できるケースもあります。ただし、やはり定期的なメンテナンスは必要で、塗装や防虫処理を怠ると劣化が早まります。

このように、ウッドフェンスに適した木材を選ぶ際には「予算」「耐久性」「加工のしやすさ」「デザイン性」を総合的に考えることが大切です。短期間で交換する前提なら安価なSPF材を、長期的に維持したいならハードウッドを選ぶのが良い選択肢です。加えて、デザインと作業のしやすさを重視するならソフトウッドも有効な選択肢になります。目的に応じて木材を選べば、見た目と機能を兼ね備えた満足度の高いフェンスを作ることができるでしょう。

外構に目隠しフェンスは必要ですか?

外構に目隠しフェンスを設置するかどうかは、住宅の立地条件や住む人のライフスタイルに大きく左右されます。例えば、道路に面した住宅や隣家との距離が近い敷地では、外からの視線が気になる場面が多くあります。そのような環境では、目隠しフェンスがあることで生活空間を安心して使えるようになり、リビングや庭で過ごす時間をより快適に感じられるでしょう。

また、防犯の観点から見ても目隠しフェンスには効果があります。外部から家の中の様子を直接見られにくくなるため、不審者にとって侵入のリスクが高いと感じさせる要因になります。さらに、小さな子どもやペットを庭で遊ばせるときにも、外に飛び出すのを防ぐ囲いとして機能し、安全性を高める役割を果たします。特に住宅街では、安心感を得られる大きなメリットといえるでしょう。

一方で、目隠しフェンスには注意点もあります。風通しや採光が遮られることがあるため、設計段階で工夫をしないと室内や庭の環境が暗く感じられる場合があります。これを避けるためには、半透明のパネルを採用したり、板の間隔を適度にあけたりするなどの工夫が有効です。素材によっては通風性を確保できるタイプもあり、閉塞感を軽減しながらプライバシーを守ることが可能です。

さらに、デザイン性も重要な判断基準になります。単なる目隠しとして機能するだけでなく、住宅全体の外観に調和するデザインを選ぶことで、家の印象を大きく向上させられます。例えば、ウッドフェンスならナチュラルで温かみのある雰囲気を演出でき、ポリカーボネート素材を使えばモダンで軽やかな印象に仕上げられます。外構全体のバランスを考えて素材や色を選ぶことが大切です。

つまり、外構に目隠しフェンスを設けるかどうかは「プライバシー」「防犯」「採光・通風」「デザイン性」といった要素を多角的に見て判断する必要があります。単純に「必要だから設置する」という考え方ではなく、自宅の環境とライフスタイルに合わせた形で導入することが、最も満足度の高い結果につながります。

波 板 フェンス おしゃれに仕上げるための総合まとめ

素材は塩ビかポリカーボネートを選び、コストと耐久性を比較する

DIYなら材料費中心で数万円程度、業者依頼は10万円以上かかることもある

設置前に高さと幅を正確に採寸し、必要資材を計算する

支柱はコンクリート固定などで安定性を高めることが重要である

波板は2山以上重ねて雨水の侵入を防ぎ、耐久性を向上させる

ビスは谷部分にゴムパッキン付きで固定し、防水性を確保する

熱膨張に対応するため、取り付け時に数ミリの余裕を設ける

ビスの位置や端部の仕上げを整えると見た目が美しくなる

半透明波板なら採光を確保しつつ視線を遮ることができる

不透明タイプを選べば完全なプライバシー空間を作れる

庭やベランダに設置して目隠しや休憩スペースに活用できる

ポリカーボネートは紫外線に強く、長期間劣化しにくい

ウッドフェンスは木材選びで耐久性が変わり、定期メンテが必要

縦張りはスッキリ見え、横張りはモダンで高い目隠し効果がある

外構全体のデザインと調和させることでおしゃれな印象を強調できる

FAQ一覧

波板フェンスDIYに関する疑問

ℚ: 波板フェンスはDIYで本当に作れますか?

A: 軽量で加工しやすいため、基本ステップを守ればDIYでも十分に作れるℚ: 波板フェンスを自作する際の手順は?

A: 採寸→支柱設置→横桟取り付け→波板固定→仕上げの流れで進めるℚ: 波板フェンスDIYに必要な道具は?

A: インパクトドライバー、ノコギリ、水平器、専用ビスなどが必要ℚ: DIYで設置すると費用はどれくらいかかりますか?

A: 規模によるが材料費中心で数万円程度に収まることが多い費用・コストに関する疑問

ℚ: 波板フェンスの費用相場は?

A: 素材や施工方法によって異なり、DIYなら数万円、業者依頼なら10万円以上になる場合もあるℚ: 塩ビ製とポリカーボネート製はどちらが安いですか?

A: 塩ビ製は安価だが耐久性に劣り、ポリカーボネート製は高価だが長持ちするℚ: 長期的に考えるとどちらがお得ですか?

A: 初期費用は高くても耐用年数が長いポリカーボネート製のほうがランニングコストを抑えられるデザイン性・見た目に関する疑問

ℚ: 波板フェンスをおしゃれに見せるコツは?

A: カラーや透明度を工夫し、支柱や枠とのバランスを考えて設置するℚ: 縦張りと横張りではどちらが見栄えしますか?

A: 縦張りはすっきりした印象、横張りはモダンで重厚感があるℚ: 波板フェンスは庭や外構デザインに合いますか?

A: 色や張り方を工夫すればナチュラルからモダンまで幅広く対応できる素材・耐久性に関する疑問

ℚ: 劣化しにくいフェンス素材は?

A: ポリカーボネート、アルミ、ステンレスなどは劣化に強いℚ: ウッドフェンスに適した木材は?

A: イペやウリンなどのハードウッドは耐久性が高いが高価、SPF材は安価だが定期メンテが必須ℚ: ポリカーボネートフェンスのデメリットは?

A: 費用が高めで傷がつきやすく、自然素材の風合いには欠けるℚ: 外構に目隠しフェンスは必要ですか?

A: プライバシー確保、防犯対策、子どもやペットの安全面から必要性は高い参考/公式リンク集:波板フェンス・外構関連

LIXIL:公共エクステリア・フェンス製品ラインアップ(フェンス形状・素材分類) LIXIL+1

JFE建材:目隠し・メッシュ・ネットなど多様なフェンス商品紹介 JFE建材フェンス

外構エクステリア・パートナーズ:外構フェンスメーカー比較と特徴解説 外構エクステリアパートナーズ

ガーデンcostガイド:フェンスの価格ガイドと設置コスト比較解説 ガーデンプラス

積水樹脂:外構フェンス(メッシュ/目隠しタイプ)製品紹介 関水塾士

株式会社信越:目隠しフェンスを含むフェンス工事実例と提案 信越オフィシャルサイト

1128.jp:DIYフェンスの作り方や素材の選び方解説記事 1128+1

都建材工業/ミヤコ エクステリア:フェンスウォール® シリーズなど施工例と外構工事紹介 miyako-cm.biz