「多肉 植物 つぶつぶ 名前」で検索している人に向けて、本記事は“見た目の粒々から名前へ”を最短で結びつける実用ガイドとして構成しています。まず最初に、混同しやすいセダムと 多肉植物の違いを整理し、つぶつぶ多肉 種類の全体像をつかめるように入口をそろえました。似ているようで属が異なるグループを先に切り分けることで、候補の母集団を無駄なく絞り込めます。

次に、名前特定の核となる「多肉植物の種類を調べるには?」を手順化し、観察→仮説→照合→裏取り→記録の流れを具体化します。撮影のコツや検索語の設計、比較観点の一覧までを一気通貫で示すため、初めてでも再現しやすいはずです。さらに購入や寄せ植えの判断材料として、色変化・丈夫さ・入手性を軸にまとめたセダム 人気ランキングを用意し、見た目と育てやすさの両面から“最初の一鉢”を選べるようにしました。

個別の疑問にも先回りします。例えば「多肉植物の虹の玉は何型ですか?」のような基本情報は季節運用の指針とともに解説し、置き場所や水やりの迷いを減らします。また「多肉植物の茎に白い粒々がついているのはなぜですか?」では、害虫・生理現象・水分や薬剤跡を見分けるチェックポイントを示し、応急処置から再発防止の環境改善までを段階的にまとめます。名前を確かめる前に株を守る視点を入れることで、同定と栽培を同時に前進させる狙いです。

用語や流通名に不慣れでも迷わないよう、「多肉植物で有名な名前は?」の章で代表的な呼び名と特徴を整理します。ハンギング向けやロゼット系、粒々の直立タイプなど、飾り方のイメージから逆引きできる構成としました。さらに「多肉植物のナンバーワンは何ですか?」は一択ではなく目的別に最適解を提示し、屋外直射・室内レース越し・ハンギング・耐寒ガーデンといった環境別に候補を導きます。

いずれの章も、つぶつぶ多肉 種類の見分けと“育て方の型”が同時に身につくように設計しています。読み進めるうちに、検索語の作り方が洗練され、写真からの候補抽出が速くなり、属ごとの管理差も自然と理解できるでしょう。まずは現在手元にある株の特徴を観察し、該当しそうな章から読み始めてください。

記事のポイント

・つぶつぶ多肉の名前特定手順と画像検索のコツ(観察→仮説→照合→裏取り→記録)

・セダムと多肉植物の違い、代表品種とセダム 人気ランキングの要点

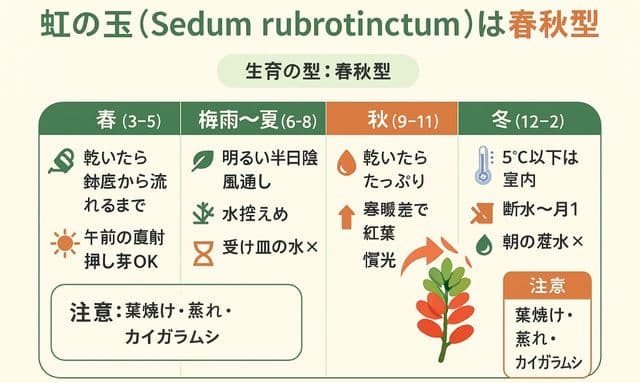

・虹の玉が春秋型であることと季節別の管理・増やし方の基本

・茎の白い粒々の原因(害虫・ブルーム・コルク化等)の見分けと対処・再発防止

多肉 植物 つぶつぶ 名前の調べ方

多肉植物の種類を調べるには?

名前判別に便利な画像検索のコツ

セダムと 多肉植物の違い

つぶつぶ多肉 種類

多肉植物で有名な名前は?

多肉植物の種類を調べるには?

ここでは「観察→仮説→照合→裏取り→記録」の順で、初めての方でも再現できる実務的な手順に落とし込みます。名前特定は一発勝負ではありません。段階ごとに情報の粒度を上げ、誤同定の芽を早めに摘むことが近道になります。

まず観察の精度を高めます。明るい日陰で無地の背景を敷き、真上・斜め・側面・株全体・葉裏・茎節の計6カットを撮影してください。定規か硬貨を添えて大きさを固定化し、白っぽく写りやすい粉(ブルーム)や産毛、斑入りの境界が見える露出に調整します。ここでメモすべき観点は次の通りです。

・葉形と配置:丸い/細長い/三角、ロゼット/互生/対生/粒が茎に沿って連なるか

・表面の特徴:粉、毛、透明な“窓”、斑の有無

・色の出方:紅葉の有無と季節、先端だけ色づくか全体が染まるか

・刺や刺座:有無と位置(サボテン判定の軸になります)

・茎の姿:木立ち、匍匐、ハンギングで垂れるか

・液の性質:切り口から白い乳液が出ればユーフォルビアの可能性が上がります

・花情報:咲いた時期、花序の形、花色(属の決め手になりやすいです)

撮影はスマホの望遠側に切り替えて少し離れて撮ると歪みが減り、質感の差が拾いやすくなります。ここまでを10分で済ませるのが理想です。

次に仮説づくりです。最初は「生育期」と「習性」で大分けすると迷いません。

・春秋型の可能性が高い:セダム、エケベリア、グラプトベリアなど

・夏型が多い:一部のカランコエ、ユーフォルビア、アロエの多く

・冬型の例:リトープス、コノフィツムなど

・習性による一次決定木:

– 数珠状の球葉が垂れる→グリーンネックレス系(キク科Curio)

– 粒々の葉が茎に密着して連なる→セダム(虹の玉・乙女心・オーロラ・レッドベリー等)

– 粉をまとったロゼット→エケベリア/グラプトベリア

– 半透明の“窓”がある→ハオルチア

– 明確な刺座がある→サボテン科

– 剣状ロゼットで繊維質→アガベ

– 葉に鋸歯や縦条が目立つ→アロエ

– 管状葉や奇形葉が目立ち乳液あり→クラッスラ/ユーフォルビア

この一次判定だけでも候補は半分以下に減らせます。

続いて照合に移ります。画像検索や植物SNSの同定機能、図鑑・メーカーの品種ページを併用し、語彙は「部位+形容+季節+候補属」で組み立てます。例えば「多肉 つぶつぶ 秋 赤 セダム」「多肉 ロゼット 粉 白 エケベリア」「多肉 透明 窓 室内向き ハオルチア」といった具合です。カタカナ揺れや学名も試し、OR、完全一致、除外、サイト絞り込みを絡めると精度が伸びます。検索で拾った上位3〜5候補は、同じ観点で差分比較します。

・葉先の形状(丸い/尖る/凹む)

・斑の入り方(全体のマーブル/縁取り/線状/無)

・粒(葉)の直径と節間の長さ

・茎の成長様式(木立ち/匍匐/垂下)

・花の形(星形/筒状/総状)と色

例えば虹の玉・乙女心・オーロラは非常に似ますが、斑入りならオーロラ、先端だけ紅を差したように色づきやすいのが乙女心、粒全体が赤に乗りやすいのが虹の玉という見分け方が実用的です。

裏取りは必ず行います。最低3つの信頼できる情報源で一致するかを確認し、似た品種との決定的差分をメモします。学名と園芸名の両表記、旧属名(ハオルチア/ハオルシア、セネシオ/セネキオ、Curio表記など)もチェックしてください。確信が持てなければ“cf. 〇〇(…の可能性)”として運用し、次の開花や新芽期で再判定すると安全です。季節の補正も忘れないでください。紅葉や斑の発色は温度と光量で大きく揺れ、徒長や日照不足でも形が崩れます。検索の“理想形”と今の株の“環境で変形した姿”を同列に扱わない姿勢が重要です。

最後に記録を残します。撮影日、置き場所、気温、水やり履歴、検索語、候補トップ3、決め手になった特徴を簡単に書き留めておくと、同定の再現性が上がります。月1回、同じ角度で定点撮影すれば、色や形の季節変動が見えてきます。これは次の同定にも効きますし、育て方の見直しにも直結します。

注意点も挙げておきます。交配種や流通名は表記が揺れ、写真の色も加工されがちです。SNSの情報はヒントとして扱い、図鑑系やメーカーのページで最終確認をする姿勢が安全です。ユーフォルビアなど乳液の出る属を切る作業では手袋と保護眼鏡を着用し、作業後は手洗いを徹底しましょう。害虫由来の白い粒々(コナカイガラムシ等)を特徴と誤読しないよう、綿状か殻状か、ベタつくかどうかを先に確かめるのも大切です。

いずれにしても、観察の質と仮説の切り分け、複数情報源での裏取り、この三点が精度を左右します。この流れを一度テンプレ化しておけば、次の株でも短時間で候補を絞り込み、育て方のミスマッチを最小限にできます。

名前判別に便利な画像検索のコツ

まずは手順を決めてから動くと迷いません。撮影→語彙設計→検索→比較→裏取りの5ステップをひとまとめの“識別ルーティン”にすると、毎回の精度が安定します。

最初に撮影の品質を上げます。明るい日陰で無地の背景を敷き、真上・斜め・側面・株全体の4カットを基本セットにしてください。葉裏と茎の節、成長点(頂芽)も1カットあると葉の付き方やブルーム(白い粉)の有無が読み取れます。輪郭が溶けないよう、スマホは2倍前後の望遠側に切り替えて少し離れて撮ると歪みが減ります。ピントは一番広い面(中央の葉)に合わせ、手ブレを抑えるために鉢を置いた状態で撮ると安定します。大きさの推定に硬貨や定規を添えるのも有効です。花や蕾、花茎があれば必ず撮っておきます。花の形は属判定の決め手になることが多いからです。

次に語彙を設計します。検索窓には「部位+形容+色+季節+候補属」を組み合わせ、候補を一気に絞り込みます。例えば次のように入力します。

・多肉 つぶつぶ 緑 秋に赤 セダム

・多肉 ロゼット 粉 白 エケベリア

・多肉 透明 窓 ぷっくり ハオルチア

・垂れる 数珠 丸い葉 グリーンネックレス

表記揺れ対策として、カタカナ/ひらがな/学名(Sedum、Echeveria、Haworthia、Curio)を入れ替え、似た語も試します(例:つぶつぶ/粒々、窓/透明、班入り/斑入り)。交配や流通名の揺れに備えて、OR と完全一致、除外を積極的に使うと効きます。

・"虹の玉" OR "Sedum rubrotinctum"

・オーロラ -ネイル -オーロラ姫

・site:greensnap.co.jp セダム 虹の玉

・site:lovegreen.net "エケベリア 図鑑"

・filetype:pdf カタログ エケベリア

ここからは比較の段階です。画像タブの上位候補を3〜5点に絞り、相違点を同じ観点で並べます。観察の着眼は次の五つが実用的です。

1)葉先の形(丸い/やや尖る/棘状)

2)斑の入り方(全体のマーブル/縁取り/なし)

3)粒(葉)の直径と節間の長さ

4)茎の姿(木立ち/匍匐/垂れ下がり)

5)花の形と向き(星形/筒状/総状、白か黄色か)

例えば虹の玉・乙女心・オーロラは酷似しますが、斑があればオーロラ、葉先が細めで先端だけ色づく傾向があれば乙女心、粒全体が赤に乗りやすければ虹の玉が有力になります。前述の通り、垂れる数珠状はセダムではなくキク科(グリーンネックレス系)である場合が多いため、習性の違いも照合ポイントになります。

検索の“伸びしろ”はサイト選定にもあります。図鑑系・販売会社・園芸メディアは情報が整理されているため、最後の裏取りに向いています。検索演算子でしぼり込み、同一品種の写真でも季節や光量で表情が変わる点に注意して照合してください。逆にSNSやフリマの画像は色味が加工されていることが多く、最初の判断材料にするには向きません。見た目が派手すぎる写真は一度保留にすると誤認を避けられます。

落とし穴も先に把握しておきます。徒長・日照不足・水切れや低温ストレスで色や形が大きく変わるため、検索結果の“理想形”と自株の“環境で変形した姿”を混同しやすいです。幼苗と成株でも葉の比例が違います。さらに、交配種や園芸名はラベル表記が揺れることがあり、別名や旧学名で広まっているケースも珍しくありません。こうしたミスリードを減らすには、学名と流通名の両方で再検索し、複数の信頼できるサイトで合致点が重なるかを確認するのが近道です。

最後に“識別ノート”の活用を提案します。撮影日、置き場所、気温、撮影条件、検索語、候補トップ3、決め手の特徴をメモしておくと、次回以降の判定が加速します。特に季節の色変化は強いヒントになりますから、同じ角度で月1回撮るだけでも精度が上がります。無料の手法でここまで詰められますので、アプリの自動判定は補助として使い、必ず図鑑系サイトで裏取りする流れにしておくと安心です。こうして“撮り方”と“語彙設計”を押さえ、演算子と比較観点を固定化すれば、名前判別の成功率は着実に伸ばせます。

セダムと 多肉植物の違い

まず用語を整理します。多肉植物は“葉・茎・根のいずれかが多肉化して水を蓄える”植物の総称です。サボテン科、ベンケイソウ科、アロエ、アガベ、ユーフォルビア、ハオルチアなど、系統の異なるグループを幅広く含みます。一方でセダムは、その大きな傘の下に入るベンケイソウ科の一属(Sedum属)を指します。つまり関係は「セダム ⊂ 多肉植物」です。

ここで園芸上の違いを具体化します。セダムは小粒の葉が節ごとに密につくタイプが多く、春と秋に生育が活発になる“春秋型”が中心です。日当たりと風通しで締まり、乾いたら鉢底から流れるまで与えて完全乾燥を待つリズムが合います。虹の玉、乙女心、オーロラ、レッドベリー、リトルゼム、パリダムなどは、群生しやすく色変化も楽しめるため、寄せ植えやグランドカバーに向きます。反面、真夏の蒸れと長雨は苦手で、密植のまま放置すると徒長やカイガラムシの温床になりやすい点はデメリットです。斑入りは光合成効率が落ちるぶん、強光で葉焼けしやすく管理難度が上がります。

多肉植物全体に話を広げると、性質は大きく分岐します。エケベリアはロゼット型で粉(ブルーム)をまとい、強めの光と乾燥で形が締まります。ハオルチアは“窓”を持つ種類が多く、直射に弱い代わりに室内の明るい場所で姿を保ちやすいです。サボテンは刺座が決定的な特徴で、水やり間隔はさらに長めになります。ユーフォルビアは切り口から白い乳液が出るため、肌やペットへの刺激に注意が必要です。アロエやアガベはロゼットでも葉が剣状で、乾きやすい用土と十分な日射が似合います。つまり、“多肉植物”という言葉だけでは育て方が決まりません。属ごとの生理に合わせて調整する必要があります。

識別の実務的ポイントも挙げます。セダムは“茎に沿って小粒の葉が連なる”姿になりやすく、季節で赤・ピンク・紫に色づく品種が多いです。垂れ下がる数珠状の粒はグリーンネックレスなどキク科(Curio/旧Senecio)である場合が多く、見た目が似ていてもセダムではありません。ロゼットで葉幅が広く、粉肌で花のように見える株はエケベリアの可能性が高いです。こうした一次判定だけでも、名前探しと栽培方針の誤差がぐっと減ります。

栽培で迷いやすい“水やり・光・通風”を比較しておきます。セダムは春秋に攻め、夏冬は守る運用が基本です。春秋は乾いたらたっぷり、夏は明るい半日陰+風で蒸れ対策、冬は地域により取り込み+断水気味に切り替えます。多肉植物全体では、夏型(例:一部カランコエ、ユーフォルビア)や冬型(例:リトープス)が混ざるため、季節の波が反転するグループもあります。購入時に「春秋型/夏型/冬型」のどれかを確認しておくと、失敗が減ります。

安全面とラベル表記にも触れます。ユーフォルビアの乳液は皮膚刺激があり、剪定や駆除時は手袋・保護眼鏡が安心です。また、園芸流通では“広義のセダム”として売られることがあり、Hylotelephium(オオベンケイソウ属)など学術的には別属へ再分類された種も紛れます。私であれば、購入時に属名・生育期・耐寒温度をラベルで確認し、曖昧なら店舗で聞きます。これだけの確認で、置き場所選定と水やり設計が明確になります。

最後に要点をまとめます。セダムは多肉植物の一属で、粒が連なる小型種が多く、春秋型・乾燥好み・通風重視がキーワードになります。多肉植物は生活型の総称で、属によって適地・適水・適光がまったく違います。あなたが“つぶつぶの多肉の名前”を探しているなら、まずセダム系から当たりをつけ、垂れるネックレス系やロゼットのエケベリアと順に見比べてください。ここから育て方も自然に決まり、色づきや粒の張りを長く楽しめるはずです。

つぶつぶ多肉 種類

まず迷わない選び方として、粒(ビーズ)の「つき方」で大きく二分すると把握しやすくなります。茎に丸い粒が列車の車両のように連なるタイプはセダム系が中心です。一方で、ロゼットの縁が粒々に見えるタイプはエケベリアやグラプトベリアの一部に限られます。例えば、茎にびっしり粒がつき季節で紅葉する代表格には、虹の玉・乙女心・恋心・オーロラ(斑入り)・レッドベリーが並びます。虹の玉は秋冬に全体が赤く染まり、乙女心は葉先がすっと細く先端のみが頬紅のように色づきやすいです。オーロラは白〜ピンクの斑が混ざり、レッドベリーは小粒で群生しやすく寄せ植えの引き締め役になります。こうして“粒の大きさ・色の出方・斑の有無”の三点で候補を絞ると、現物前でも迷いにくいでしょう。

ここで、粒が“コロン”と大きく見える鉢は別の系統が候補に上がります。肉厚の大粒系はパキフィツムやグラプトペタルム、両者の交配であるパキベリアが該当します。ブルービーンやパールビーン、姫秋麗などは、粉(ブルーム)をまとった柔らかな色調が持ち味です。撮影して見分けたい場合は、粒(葉)の直径、葉先の丸み/尖り、節間の長さ、斑の入り方を意識して写すと照合が進みます。さらに、季節の色変化(緑→赤・紫・ピンク)もヒントになりますから、数週間単位の観察記録が役立ちます。

垂れ下がる“ネックレス系”もつぶつぶ愛好家に人気です。グリーンネックレス(丸い玉)、三日月ネックレス(細長い三日月葉)、ピーチ/アーモンド/ルビー(葉形や色が異なる仲間)は、ハンギングで空間に動きを出せます。いずれも丸い粒に細い窓のような線(気孔へ光を導く組織)が見えることがあり、見分けのポイントになります。なお、これらは属がセダムではなくキク科(セネシオ/クリオ)やキク科オトンナのものも含まれます。名前探しの際に“セダムじゃないのに粒々”という場面で混同しやすいため、垂れるかどうかで先に枝分けしておくと混乱を避けられます。

管理の「型」は多くのつぶつぶ多肉で共通です。春と秋は生育が活発なため、土がしっかり乾いたのを確認してから鉢底から流れるまで与え、完全乾燥まで待つサイクルが基本になります。霧吹き中心の水やりは表土しか濡れず、根が張れずに徒長しやすいので避けた方が安全です。用土は水はけ重視で、例えば「多肉・サボテン用土7:軽石(または鹿沼細粒)2:パーライト1」程度にすると失敗しにくくなります。鉢は浅鉢〜中浅鉢で通気孔の大きいものを選び、受け皿の水は残さないようにします。

一方で、真夏と真冬は“守り”の運用に切り替えます。夏は直射と蒸れが最大のリスクです。明るい半日陰へ移し、サーキュレーターや屋外の微風を活かして通風を確保します。潅水は気温が下がる夕方〜夜に控えめに行い、常湿を避けてください。冬は地域差がありますが、5℃前後を下回るなら屋内の明るい窓辺へ。断水〜月1回程度の控えめな水やりに切り替えると根腐れを防げます。寒暖差と光量が確保できると、虹の玉やレッドベリーなどは赤みがきれいに乗ります。

増やし方は、挿し芽が最も手軽です。春秋に先端をカットし、風通しの良い場所で2〜3日ほど切り口を乾かしてから浅く挿します。発根までのあいだは直射を避け、土が完全に乾いてから軽く潅水する程度で十分です。葉挿しも可能な種類が多いですが、サイズアップまで時間がかかります。いずれにしても、株元が混み合ったら切り戻して風の通り道を作ると、粒の張りが戻り、害虫のリスクも下がります。

害虫と見分けに関する注意も押さえておきます。白い綿や米粒状の粒が葉腋や節に付く場合、コナカイガラムシやカイガラムシの可能性があります。綿棒+消毒用アルコールで物理的に拭い、用土に浸透移行性の粒剤を施すと効果的です。前述の通り、過湿・無風・密植は発生リスクを押し上げます。粉肌の品種は、葉をこするとブルームが落ちて見た目が戻らないため、植え替えや清掃時は葉を掴まず、株元や鉢を支える持ち方に変えると美観を保てます。

最後に、はじめての方へ簡単な“観察チェックリスト”を置きます。

1)茎に沿って粒が連なるか、ロゼットの縁が粒状に見えるか。

2)粒のサイズ(小粒/中粒/大粒)と先端の形(丸い/やや尖る)。

3)季節の発色(全体が赤くなる/先端のみ色づく/紫やピンクを帯びる)。

4)垂れ下がる性質の有無。

5)斑の入り方(ピンクや乳白のマーブル/無地)。

この5点を写真付きで記録すれば、名前の特定も管理の最適化も一気に進みます。いずれにしても、「見分けポイント」と「季節ごとの置き場所」をセットで意識できれば、つぶつぶ多肉の種類選びと維持はぐっとスムーズになります。

多肉植物で有名な名前は?

検索や店頭のラベルで頻出する“定番名”を押さえると、名前探しが一気に楽になります。ここでは、初めての方が覚えておくと役立つ代表名を「見た目の特徴」と「置き場所の相性」を軸に整理します。いずれも流通名(園芸名)と学名が併記される場合がありますが、まずは呼び名から慣れていけば十分です。

まず主役級のロゼットならエケベリアが筆頭です。ロゼットがバラの花のように締まり、粉をまとった品種は上品なマット質感になります。例えば、エレガンス、ローラ、チワワエンシス、ブルーエルフなどが店頭でもよく見かけられます。春秋の明るい日差しで色が乗り、乾かし気味の水やりで形が崩れません。いきなり強光に当てず、数日かけて慣らすと葉焼けを避けられます。

室内映えで覚えておきたいのがハオルチアの“窓”系です。オブツーサ、シンビフォルミス、レツーサなど、葉先に光を取り込む透明部があり、レース越しの明るさで瑞々しく保てます。直射に弱い一方、風通しさえ確保できればデスクや棚上でも形が崩れにくいところが強みです。水は葉の間に溜めないよう株元へ与えるとトラブルを防げます。

つぶつぶ好きならセダムの定番名をまとめて覚えると便利です。虹の玉(Sedum rubrotinctum)、乙女心、恋心、オーロラ(虹の玉の斑入り)、レッドベリーは、いずれも小粒の葉が連なって季節で色が変化します。屋外の明るい場所で締まり、秋〜冬の紅葉が見事です。前述の通り、真夏は明るい半日陰へ移動し、蒸れを避ければ安定します。寄せ植えの差し色には、極小粒でマット状になるリトルゼムや、紫を帯びるヒスパニクム・プルプレアも覚えておくと選択肢が広がります。

ハンギングで有名な名前としては、グリーンネックレス(Senecio/Curio rowleyanus)、ドルフィンネックレス、ルビーネックレス、ピーチネックレス、三日月ネックレスが挙げられます。丸や三日月、イルカの尾のような葉形が連なるため見分けやすく、空間に動きを出せます。玉を大きく張らせるには、生育期の“乾いたらたっぷり→しっかり乾かす”が基本です。真夏の直射は葉焼けの原因になるため、レース越しの光へ切り替えましょう。

個性的な樹形名ならクラッスラとアエオニウムが覚えどころです。クラッスラではゴーラム(宇宙の木/金のなる木の変種)、火祭り、南十字星など、名前のインパクトで記憶に残ります。どれも強健ですが、過湿は根を傷めます。アエオニウムでは黒法師(Zwartkop)が象徴的で、黒紫の大きなロゼットが目を引きます。夏と冬に弱りやすいので、極端な暑さ寒さを避ける配置がコツになります。

肉厚の大粒系ではパキフィツムやグラプトペタルム、両者の交配であるパキベリアの通称もよく挙がります。ブルービーン(Pachyphytum)、月美人、桃美人、姫秋麗(Graptopetalum)は、粉肌のやわらかな色合いが魅力です。触れると白粉が落ちやすいので、植え替え時は葉をこすらないように扱います。

そして“つぶが垂れる”系と並んで検索されやすいのがサボテンの代表名です。金鯱、短毛丸、白檀、兜丸などは園芸店での遭遇率が高く、水やり間隔を長く取りやすいのがメリットです。刺が鋭い種類は置き場所と作業時の手袋を忘れないでください。アロエやアガベも有名ですが、どちらも日射と風が好きなグループです。鋸歯や棘の扱いに注意しつつ、乾きやすい用土と十分な光で締めると魅力が出ます。

ここで、名前推定の近道も添えておきます。まず形で分けると効率的です。丸い粒が茎に連なるならセダムの可能性が高く、垂れ下がる数珠状ならネックレス系、透明な窓があるならハオルチアの線が濃くなります。ロゼットで葉先が少し尖る粉肌ならエケベリア、肉厚でぷっくりならパキフィツム寄り。刺座が見える球体や柱状ならサボテンです。こうして候補を絞り、画像検索や図鑑で照合すれば名前に近づけます。

いずれにしても、有名名をいくつかセットで覚えておくと、購入時の比較や育て方の当たりがつけやすくなります。名前に迷ったときは、葉の形、付き方、色の変化、茎の伸び方、垂れるかどうかを観察し、近いグループから調べましょう。最後に、斑入り品種や粉肌の株は強光や擦れに弱い傾向があります。置き場所と取り扱いにひと工夫を加えるだけで、見た目の美しさがぐっと長持ちします。

多肉 植物 つぶつぶ 名前の一覧

セダム 人気ランキング

多肉植物のナンバーワンは何ですか?

多肉植物の虹の玉は何型ですか?

多肉植物の茎に白い粒々がついているのはなぜですか?

つぶつぶ多肉の代表品種例

セダム 人気ランキング

ここでは、入手しやすさ・育てやすさ・色変化・形の個性を基準に、つぶつぶ系を中心とした編集部基準のランキングを提示します。販売時期や地域で順位が前後することはありますが、最初の一鉢や寄せ植え材料を選ぶ際の出発点として活用してください。各項目には“見分けの特徴/育て方の勘所/注意点”を添えます。

1位 虹の玉(Sedum rubrotinctum)

・特徴:丸い中粒の葉が節ごとに密につき、秋〜冬に鮮やかな赤へ。単植でも寄せ植えでも主役級に映えます。

・育て方:春秋は「乾いたらたっぷり→しっかり乾かす」。午前の直射〜明るい屋外で締まります。挿し芽は高成功率です。

・注意点:真夏は明るい半日陰へ。蒸れと密植はカイガラムシを招きやすいので通風を確保します。

2位 乙女心

・特徴:やや細めの葉先が先端だけ色づきやすく、頬紅のような発色が上品です。群生させるとやわらかな塊になります。

・育て方:光量をやや多めに確保すると徒長を防げます。春秋の切り戻し→挿し芽で株姿を整えやすいです。

・注意点:水分過多で間延びしやすいので“完全乾燥を待つ”リズムを守ります。

3位 オーロラ(虹の玉の斑入り)

・特徴:緑・乳白・ピンクのマーブルが可憐。寄せ植えの差し色として万能です。

・育て方:明るい半日陰〜午前日向が安全帯。斑の白い部分は光合成効率が低いため、肥料は控えめで締めます。

・注意点:真夏の強光で葉焼けしやすいタイプです。徐々に慣光させると失敗が減ります。

4位 レッドベリー

・特徴:小粒が密に詰まり、落ち着いた赤紫で全体を引き締めます。小鉢やリースにも好相性です。

・育て方:風通しの良い明るい場所を好みます。込み合ったら間引きで粒の張りを回復させます。

・注意点:長雨で根元が蒸れると痛みやすいので、梅雨期は雨避けを用意すると安心です。

5位 リトルゼム(斑入り含む)

・特徴:極小粒のクッション状マットに育ち、箱庭やミニ寄せに最適です。

・育て方:浅鉢・速乾用土でカサッと管理します。春秋のピンチで密度が上がります。

・注意点:蒸れは大敵。風の通り道を作るだけで夏越し率が上がります。

6位 パリダム(タイトゴメ系)

・特徴:細かい粒が這うように広がり、グランドカバー用途でも活躍します。耐寒性が高いのが持ち味です。

・育て方:屋外の日向〜半日陰で丈夫に育ちます。地植えは水はけ重視の場所を選びます。

・注意点:高温多湿で間延びしやすいので、夏は株間を空けると形を保てます。

7位 細葉黄金万年草

・特徴:明るい黄緑〜黄の葉色が長く維持され、半日陰でも色抜けしにくいのが利点です。

・育て方:やや乾燥気味に管理すると締まります。刈り戻しで再びこんもりします。

・注意点:広がりやすいので、鉢や花壇で境界管理を意識するとレイアウトを保てます。

8位 ヒスパニクム プルプレア

・特徴:寒さで紫が差す独特の色合い。低く広がる質感が冬景色に映えます。

・育て方:軽い配合土で速乾運用。冬は日当たり良好な場所へ。

・注意点:過湿が苦手。受け皿の水残りや無風環境は避けます。

9位 カシミアヒントニー

・特徴:白い産毛をまとったビロードのような質感が唯一無二。観賞価値が高い一鉢です。

・育て方:雨避け下の明るい環境で、葉を濡らさず根元へ潅水します。

・注意点:常時湿りを嫌います。水やり後は速やかに乾く鉢・用土を選びましょう。

10位 アルブム系(アルブム/アルブム・ベッラ・デインベルノ等)

・特徴:季節で斑や色の出方が変化します。寒暖差と光量で表情が大きく動くグループです。

・育て方:秋〜冬はよく日に当て、春は段階的に慣光させます。

・注意点:急な強光や急な肥料で斑が乱れることがあります。控えめ・丁寧を合言葉に。

ここで、購入前の簡易チェックを挟みます。葉の張りが均一で、中心が詰まっている株を選ぶと立ち上がりが早いです。葉腋や節の白い綿は害虫のサインなので避け、鉢底の根が真っ白で健康的かも確認します。ラベルの有無は後々の管理に直結しますから、できるだけ名前付きの株を選ぶと良いでしょう。

季節運用の型も共有します。春秋は“乾いたら鉢底から流れるまで→完全乾燥まで待つ”。梅雨〜夏は“明るい半日陰+通風強化+水控えめ”。冬は“品種に応じて日当たり確保、寒さに弱い鉢は取り込み”。この三拍子を守るだけで、色づきと締まりが安定します。もちろん、寄せ植えでは密になりがちです。いずれにしても、株間を指一本ぶん空けるだけで蒸れと害虫のリスクは目に見えて下がります。

メリットは、バリエーションが豊富で群生・紅葉・斑入りの楽しさを同時に味わえることに尽きます。むしろ注意すべきは“過湿・無風・強光の急変”です。こうすれば失敗が減ります。速乾用土と通風、段階的な慣光、そして受け皿の水を残さない。この基本を押さえれば、ランキング上位のどのセダムでも、四季の表情とつぶつぶの張りを長く楽しめます。

多肉植物のナンバーワンは何ですか?

単一の“一番”を断言するより、目的別に“ナンバーワン”を決める方が実用的です。見栄え重視、育てやすさ、室内向き、ハンギング、耐寒性など、評価軸によって最適解は変わります。ここでは初めての方でも迷わないように、用途別の最有力候補と注意点、さらに短い診断チャートまでまとめます。

まず“総合点の高い主役格”という観点では、エケベリアが第一候補になります。ロゼットの造形美と色幅が大きな魅力で、寄せ植えでも単鉢でも主役になりやすいからです。屋外でしっかり光を当てれば締まって発色も良くなります。一方で、真夏の直射では葉焼けしやすく、真冬は地域によっては取り込みが必要になります。徒長を避けるためには、春秋に「乾いたらたっぷり→しっかり乾かす」を徹底してください。園芸店で選ぶなら、葉が密に重なり、中心が詰まった株を選ぶと育てやすいです。

育てやすさと“増やして楽しい”の二冠なら、セダムのつぶつぶ三兄弟(虹の玉・乙女心・オーロラ)が有力です。丈夫で挿し芽の歩留まりが良く、季節の色変化まで楽しめます。屋外の明るい場所で締まり、秋〜冬にかけての紅葉が見応えを生みます。ただ、夏の蒸れと密植はトラブルの原因になりがちです。風通しを確保し、真夏は明るい半日陰へ移すと安定します。斑入りのオーロラは特に葉焼けしやすい点に注意してください。

室内の明るいレース越しで楽しむなら、ハオルチア(とくに“窓”系)が候補に上がります。日照要求がやや低めで形が崩れにくく、デスクや棚上でも綺麗にまとまります。水は控えめ、直射は避け、風通しだけは確保する。この三点だけで長く鑑賞できます。粉肌を持つ品種と違い、葉を触っても見栄えが大きく落ちにくい点も扱いやすいところです。

ハンギングで動きを出したい場合は、グリーンネックレスが“飾り映えナンバーワン”になりやすいです。数珠状の葉が垂れて空間の印象を軽くします。玉を大きく張らせたい時は、生育期に「乾いたら鉢底から流れるまで」を守り、根詰まり前に一回り大きい鉢へ。真夏の直射は葉焼けの原因になりますから、レース越しや北側の明るい場所が安心です。冬は低温に弱いので、室内の明るい窓辺に移してください。

耐寒ガーデンの地植え・ロックガーデンなら、センペルビウムや屋外向きのセダムが“冬も頼れるナンバーワン”です。寒さに強い系統を選べば、霜に当たりつつ色の変化や子吹きを楽しめます。長雨や過湿は苦手なので、水はけの良い用土やレイズドベッドで根を守ると維持しやすくなります。

強健さ・長寿を評価軸にすると、サボテン類やクラッスラ(金のなる木系)が上位に来ます。水を極端に切らない限り長く付き合え、剪定や挿し木で樹形を作れるところも実用的です。屋内に置く場合は、冬の暖房の直接風を避け、日中の明るさを確保するとバランスが崩れにくくなります。

安全面を重視する環境では、園芸作業の取り扱いにも目を向けてください。ユーフォルビア類の乳液は皮膚刺激があるため、剪定時は手袋や目の保護を習慣化すると安心です。ペットや小さなお子さまが触れる場所に置くなら、扱いやすい属を中心に、手の届かない配置や鉢カバーの活用も検討するとトラブルを避けられます。

ここで“3つの質問で仮ナンバーワンを決める”簡易チャートを置きます。

1)主な置き場所はどこですか?(屋外直射/明るい半日陰/室内レース越し)

2)飾りたい形はどれですか?(ロゼット/つぶつぶ直立/つる下がり)

3)どこを優先しますか?(見栄え/増やしやすさ/管理の容易さ)

屋外直射×ロゼット×見栄え→エケベリア。

屋外半日陰×つぶつぶ直立×増やしやすさ→セダム三兄弟。

室内レース越し×ロゼット×管理の容易さ→ハオルチア。

室内レース越し×つる下がり×飾り映え→グリーンネックレス。

屋外×地植え×丈夫さ→センペルビウムや屋外セダム。

このように考えると、あなたの“ナンバーワン”が用途と環境から自然に導けます。

購入前のチェックリストも短く添えます。葉の張り(ぷっくり・しわしわではない)、中心の詰まり具合(徒長していない)、葉裏や節の白い綿(害虫の有無)、鉢底の根の出具合(根詰まり過多は避ける)、品種名のラベル。これだけで失敗率は下がります。育て始めたら、春秋は“乾いたらたっぷり”、夏は“蒸れと直射を避ける”、冬は“地域に応じて取り込み・断水気味”へ切り替える。前述の基本運用が身につけば、どの候補でも満足度は高くなります。

いずれにしても、ナンバーワンは“あなたの環境と目的に最も噛み合う一鉢”です。見栄えで勝負したいならエケベリア、育てやすさと増やす楽しさならセダム、室内で長く楽しむならハオルチア、ハンギングで映えを狙うならグリーンネックレス。まずはこの四本柱から始め、季節と置き場所に合わせて少しずつ広げていくと、無理なく“自分だけの一番”に出会えます。

多肉植物の虹の玉は何型ですか?

虹の玉(Sedum rubrotinctum)は“春秋型”の多肉です。つまり、気温が穏やかな3〜6月・9〜11月に最もよく動き、真夏は高温でペースを落とし、真冬は低温で休みがちになります。ここでは季節ごとの管理、用土や鉢の選び方、トラブル時の見分け方、増やし方までを一気に整理します。初めての方でも実践できるよう、チェックリスト形式も交えます。

まず年間の運転リズムです。

・春(3〜5月):生長エンジンがかかります。土が“完全に乾いてから”鉢底から流れ出るまで与え、次も完全乾燥を待つサイクルにすると締まった株になります。午前中の直射〜明るい屋外が最適で、風通しを確保してください。植え替えや挿し芽の好機でもあります。

・梅雨〜夏(6〜8月):一方で、ここは“守り”の季節です。直射と蒸れが大敵なので、明るい半日陰(レース越し・軒下)へ移し、サーキュレーターや微風を活かします。水やりは涼しい夕方〜夜に控えめで十分です。受け皿に水をためない、という一点だけでもトラブルをかなり減らせます。

・秋(9〜11月):再び“攻め”。日照と昼夜の寒暖差が確保できると、緑から美しい赤へと色づきます。水は春と同様に“乾いたらたっぷり”。気温が下がるにつれ、徐々に間隔を空けると紅葉が深まります。

・冬(12〜2月):地域差はありますが、5℃を割る環境では屋内の明るい窓辺へ。水は断水〜月1回程度まで落とし、葉がしわしわに痩せたときだけ少量与えます。早朝の低温時に水を与えると根を傷めやすいので避けてください。

用土・鉢・光の基準も押さえましょう。

・用土配合:単純に言えば“速乾性”。市販の多肉・サボテン用土で十分ですが、より安心したいなら「赤玉小粒5:軽石(またはパーライト)3:腐葉土2」など、水はけ優先の配合が無難です。

・鉢の選び方:素焼きやテラコッタは乾きが早く、初心者でも水やりの失敗を減らせます。プラ鉢は乾きが遅いぶん、夏は頻度をさらに控えめにしてください。どれであっても排水穴は必須です。

・光量の目安:直射に慣れた株なら4〜6時間の強い光で締まり、色も乗ります。いきなり強光へ出すと葉焼けするため、数日〜1週間かけて段階的に慣らすと安全です。

ここで“よくある悩み”の見分けと対処をまとめます。

・徒長してヒョロ長い:光量不足か、水が多すぎるサインです。置き場所を明るくし、水は完全乾燥を徹底します。春秋に強剪定して挿し芽リセットも有効です。

・葉がしわしわ:二択です。軽くてパリッと硬いしわなら乾燥不足、重たく柔らかいしわや黒変なら根腐れ寄りです。前者は十分な潅水、後者は速やかに抜いて黒い根を整理し、乾いた新用土へ。

・葉先が白〜茶に焦げた:葉焼けです。遮光率30〜50%程度のネットやレース越しへ移して回復を待ちます。

・白い粒々が付く:前述の通り、コナカイガラムシ等の可能性があります。隔離→アルコール綿棒で物理除去→通風改善をワンセットで行うと再発を抑えられます。

肥料はどうでしょうか。多肉は少肥が基本です。春と秋の生育期に薄めの液肥を月1回ほど、または緩効性の置き肥を少量で十分です。与え過ぎは徒長と色抜けの原因になるため控えめに運用します。

増やし方は挿し芽が最短です。

1)健康な先端を2〜5節ほどでカット。

2)風通しの良い日陰で1〜3日乾かし、切り口に薄い皮膜(カルス)を作らせます。

3)乾いた用土に挿し、根が動くまで腰水や過湿は避けます。

4)2〜3週間で発根したら、通常の“乾いたらたっぷり”に移行してください。

葉挿しも可能ですが、発根〜発芽のスピードは挿し芽に及びません。時間をかけて増やしたいときに選びます。

似た品種との違いも整理しておきます。虹の玉は“緑→赤”の色変化が素直で、葉は丸〜楕円の中粒。乙女心は葉先が細く、先端にだけ紅が差しやすい姿。オーロラは虹の玉の斑入りで、ミルキー×ピンクのマーブルが出ますが、斑は光合成効率が低いため、夏はより過保護に管理すると葉焼けを避けやすいです。

いずれにしても、虹の玉は「春秋にしっかり育て、夏冬は株を守る」というリズムが勝ちパターンです。通風・光・水のバランスが決まれば、つやのある粒と深い紅葉が長く続きます。ここまでの要点を小さく実行に移すだけで、翌シーズンの仕上がりが見違えるはずです。

多肉植物の茎に白い粒々がついているのはなぜですか?

最も多い原因は害虫、次いで生理現象や水分・薬剤の跡です。ここでは「見分け→応急処置→根本対策」を順番に解説します。初めての方でも判断できるチェックポイントに落とし込みますので、あてはまる項目から進めてください。

まず見分けです。肉眼で迷うときは、スマホのマクロ撮影かルーペが役立ちます。

綿のようにふわっと白い/触るとベタつく:コナカイガラムシの可能性が高いです。葉腋や節の窪みに群れ、綿棒で軽くこすると取れます。アリがうろつくなら、甘い排泄物(ハニーデュー)を目当てに共生している合図でしょう。

固い小粒が殻のように貼り付いて動かない:カイガラムシ類です。爪楊枝で弾くとポロッと落ちることが多く、潰すと中が湿って見えます。放置するとスス病を誘発します。

株全体に均一な白い粉のベール:ブルーム(ロウ質)です。葉を日差しや乾燥から守る“天然ワックス”で、正常な状態と考えます。擦ると光沢が出ますが元に戻りません。

点状のかさぶたや縦筋の白っぽい硬化:コルク化(傷の治癒痕)や浮腫(急な水分吸収)の名残です。進行が止まっていれば心配は要りません。

鉢縁や土表面に白い輪・粉:水のミネラルや肥料成分の析出です。茎ではなく用土側に多いサインです。

散布後に斑点状の白い跡:薬剤や葉水の乾いた痕のことがあります。石灰硫黄合剤や硬水の水滴が典型です。

次に応急処置です。前述の通り、1・2に該当したら“隔離・物理除去・点検”を基本にします。

・隔離:被害株を別場所に移して拡散を止めます。アリがいれば同時に対処します。

・物理除去:乾いた綿棒に消毒用アルコールを含ませ、虫体をこすり落とします。分岐や葉裏は使い古しの歯ブラシが届きやすいです。茎の溝は爪楊枝で掻き出すと効率的です。

・洗い流し:屋外で株元を保護しつつ、ぬるま湯の強めシャワーで洗い落とします。粉肌(ブルーム)が大切な品種では、葉を強くこすらないようにしてください。

・薬剤の補助:浸透移行性の粒剤(例:アセタミプリドやイミダクロプリド系)を用土に施すと残りや孵化個体にも効きます。マシン油乳剤は越冬期〜春の涼しい時期に有効ですが、真夏は薬害の恐れがあるため避けるのが無難です。ピレスロイドは成虫のカイガラムシに効きづらい場面があります。テスト散布で薬害の有無を確認してから本番に移してください。

・安全面:ユーフォルビアなどは乳液が皮膚刺激を起こします。手袋・保護眼鏡を着用し、室内なら十分に換気します。アルコールは引火性があるため火気厳禁です。

ここから根本対策です。害虫は「環境のスキ」を突きます。

・通風を作る:密植・蒸れ・無風は温床です。株間を空け、枯葉を取り除き、サーキュレーターや屋外の微風を活かします。

・光量の最適化:暗すぎると柔らかい新芽に付きやすくなります。直射で葉焼けする個体はレース越しに、耐光性の高いものは午前の直射に当てるなど、属の性質に合わせます。

・水やりのリズム:常湿は禁物です。春秋は「乾いたら鉢底から流れるまで→しっかり乾かす」、梅雨〜夏は頻度を落とし、受け皿の水は必ず捨てます。霧吹き中心の水やりは根に届かず徒長や発生リスクを上げます。

・用土と鉢:速乾性の高い配合(軽石・パーライト多め)に替える、根詰まりしている株は生育期に一回り大きい鉢へ植え替えると、湿度滞留を避けられます。

・アリ対策:鉢周りにアリが多いと再発します。ベイト剤で同時に管理すると定着しにくくなります。

・定期点検:新芽・葉腋・節の裏を週1回、10分で良いので見る習慣をつけます。早期発見なら物理除去だけで終わります。

なお、白い粒が「害虫ではなかった」場合の扱いも整理します。

・ブルーム:保護膜です。触りすぎず、植え替え時は鉢の縁を持って運ぶと美観を保てます。

・コルク化・浮腫:急な日差しや水分の変化で起こります。置き場所と水やりの緩やかな切り替えで次第に落ち着きます。

・ミネラル析出:水を替える、底面給水をやめる、鉢と土を一度すすぐと改善します。上澄み水や軟水を使う方法も有効です。

・薬剤跡:散布は朝夕の涼しい時間に行い、規定濃度を守ります。葉面に残った液は軽く拭き取るとムラが残りにくいです。

いずれにしても、白い粒は「敵」か「機能」かで対処が変わります。見分けのサインを押さえ、10分の応急処置と環境見直しをワンセットにすれば、多肉は本来の張りと艶を取り戻します。前述の通り、再発防止の鍵は通風・光・水分バランスにあります。今日できる小さな改善から始めてください。

つぶつぶ多肉の代表品種例

要点から述べると、つぶつぶ多肉は「セダム系」「大粒ぷっくり系(パキフィツム・グラプトペタルム・パキベリア)」「ネックレス系(セネシオ/セネキオ)」の三系統に分けて選ぶと識別しやすく、管理のコツも掴みやすいです。三つの枠で候補を並べ、見分けポイント・育てやすさ・注意点をセットで把握すれば、初めてでも失敗が少なくなります。

まずセダム系です。虹の玉は丸い粒が節ごとに密集し、秋〜冬の冷え込みと十分な光で全体が赤く染まります。葉の断面はほぼ円形で、粒径は中程度でしょう。乙女心は葉先がやや細く、先端のみが紅を差したように色づきやすいのが個性です。恋心は株姿がふっくらまとまり、群生させると密度感のある塊になります。オーロラは虹の玉の斑入りで、緑・乳白・ピンクが混ざるマーブルが魅力ですが、斑の部分は光合成効率が低いため強光で葉焼けしやすい点に注意してください。レッドベリーは小粒で詰まりやすく、落ち着いた赤紫に締まるため寄せ植えの引き締め役として優秀です。トレレアセイ(天使の滴)は白みを帯びた粒感が上品で、乾燥気味の管理と通風が形を保つ鍵になります。どの品種も春秋型が中心で、「乾いたらたっぷり → よく乾かす」の水やりリズムが基本です。一方で、密植や長雨は蒸れとカイガラムシを招きやすく、夏は明るい半日陰に移す配慮が欠かせません。

次に大粒ぷっくり系です。パキフィツム属やグラプトペタルム属、両者の交配に当たるパキベリア系が該当します。ブルービーンは粉(ブルーム)をまとった青緑の粒が連なり、光量が確保できると“くすみブルー”が冴えます。パールビーンは名の通り艶めく粒感が特徴で、丸に近い葉形がコロンと可愛らしい印象です。姫秋麗は小粒ながら肉厚で、鉢縁からこぼれるように群生すると見映えが一段と増します。これらは粉肌を擦ると白さが失われやすいため、植え替えや配置替えでは葉を掴まない持ち方を心掛けると美観を保てます。用土は軽石やパーライト多めの速乾配合が安心で、春秋の挿し芽は成功率が高い一方、梅雨〜真夏は切り口が腐りやすいので避けた方が良いでしょう。

最後にネックレス系です。グリーンネックレスは珠状の葉が数珠状に連なり、ハンギングで空間を軽やかに演出できます。三日月ネックレスは細長い葉が揺れて動きが出やすく、アーモンドネックレスやピーチネックレスは葉形の違いがアクセントになります。いずれも明るさを好みますが、真夏の直射は葉焼けの原因になりやすいため、レース越しの光や軒下の半日陰が無難です。玉を大きく張らせたいときは、生育期に「乾いたら鉢底から流れるまで」の水やりに加え、根詰まり防止の定期的な植え替えが効果的です。寒さにはあまり強くないため、最低気温が5℃を下回る地域では室内管理に切り替えてください。

ここで見分けの実践ポイントをまとめます。粒の直径、葉先の尖り具合、斑の有無、節間の長さ、紅葉の出方を写真と一緒に記録し、季節ごとの変化も追跡します。セダム系は節間が詰まりやすく、秋〜冬に赤みが強くなる傾向があります。大粒ぷっくり系は粉肌と丸みが決め手で、粉の有無で候補を絞れます。ネックレス系は葉が茎から下垂するため、形状(球・三日月・アーモンド)で大きく分類できるはずです。こうすれば検索や図鑑照合の精度が上がります。

管理の共通原則も押さえておきましょう。春秋はしっかり乾かしてから与える、夏は風と遮光で蒸れを避ける、冬は地域に応じて取り込みつつ水を控えめにする、という三拍子が安定運用の土台になります。害虫では白い綿や粒状が見えたらコナカイガラムシ・カイガラムシを疑い、隔離→物理除去→再発防止の通風改善を進めてください。ユーフォルビア系の乳液や薬剤の取り扱いは手袋を推奨します。挿し芽・切り戻しは生育期に行い、切り口は半日〜数日乾かしてから挿すと歩留まりが向上します。

いずれにしても、代表品種は“見分けの入口”であり、同時に“管理の型”を練習する最短ルートです。セダム系で季節色を楽しみ、大粒ぷっくり系で質感を味わい、ネックレス系で飾り方の幅を広げる。こうした三本柱でコレクションを組めば、育てる喜びと見せる工夫の両方が自然に身につきます。

多肉 植物 つぶつぶ 名前を特定する要点まとめ

観察→仮説→照合→裏取り→記録の5ステップで同定を進める

撮影は明るい日陰で無地背景・真上斜め側面全体葉裏節の6カット+スケールを添える

観察項目は葉形と配置・表面の粉や毛や窓・紅葉・刺座・茎姿・乳液・花期と花形を網羅する

生育期で春秋型・夏型・冬型に大別して候補を一気に絞る

一次決定木でセダム・エケベリア・ハオルチア・サボテン・アガベ・ネックレス系を切り分ける

語彙設計は「部位+形容+色+季節+候補属」を基本フォーマットにする

検索はOR・完全一致・除外・サイト指定・filetype指定を積極活用する

候補比較は葉先形状・斑の入り方・粒径と節間・茎姿・花形の五観点で行う

裏取りは信頼源3件以上で学名と流通名・旧属名の一致を確認する

季節補正と徒長や日焼けの影響を踏まえ記録と定点撮影で再判定精度を上げる

つぶつぶ多肉はセダム・大粒ぷっくり系・ネックレス系の三系統と代表品種で整理する

栽培は春秋攻め夏冬守りを基本に速乾用土・排水穴・段階的慣光で安定させる

白い粒はブルームやコルク化・ミネラル析出など非害虫サインをまず見極める

害虫の場合は隔離→アルコールで物理除去→通風改善+浸透移行性薬剤で再発を抑える

目的別に“ナンバーワン”を選びエケベリア・セダム・ハオルチア・ネックレス系を使い分ける

多肉 植物 つぶつぶ 名前のQ&A総まとめ

Q. 多肉 植物 つぶつぶ 名前はどう調べますか?

観察→仮説→照合→裏取り→記録の順で進めます。葉形・配置・粉や斑の有無・季節の色変化を撮影し、候補属を仮定して画像検索と図鑑で照合し、複数ソースで一致を確認してからメモ化すると精度が安定します

Q. つぶつぶ多肉の代表品種は何がありますか?

虹の玉、乙女心、オーロラ、レッドベリー、トレレアセイ(天使の滴)などが定番です。粒の大きさ、先端の細さ、斑の有無、紅葉の出方を比較すると見分けが進みます

Q. 多肉植物の虹の玉は何型ですか?

春秋型です。春秋は「乾いたらたっぷり→しっかり乾かす」で締まり、夏は明るい半日陰+通風、冬は地域により取り込みと断水気味に切り替える管理が合います

Q. セダムと 多肉植物の違いは何ですか?

多肉植物は生活型の総称で、セダムはその中のベンケイソウ科セダム属です。セダムは小粒葉が節に密生しやすく春秋型が中心という栽培上の特徴があります

Q. 多肉植物の茎に白い粒々がつく原因は?

多くはコナカイガラムシやカイガラムシです。綿状でベタつけばコナカイガラ、硬い殻状で動かなければカイガラの可能性が高く、アルコール綿棒で除去し隔離・通風改善を行います。均一な白粉はブルームで正常です

Q. 多肉植物で有名な名前は?

エケベリア(ロゼット系)、ハオルチア(“窓”系)、グリーンネックレス(つる下がり)、黒法師(アエオニウム)、サボテンの金鯱・兜丸などが覚えどころです

Q. セダム 人気ランキングの上位は?

虹の玉、乙女心、オーロラ、レッドベリー、リトルゼムあたりが入手性・育てやすさ・色変化で上位に来ます。地域や季節で順位は入れ替わります

Q. 名前判別に便利な画像検索のコツは?

明るい日陰で無地背景、真上・斜め・側面・全体の4カットを撮り、「部位+形容+色+季節+候補属」で検索語を設計します。OR、完全一致、除外、site絞り込みを併用すると効率が上がります

Q. 多肉植物のナンバーワンは何ですか?

用途で変わります。見栄え重視はエケベリア、育てやすさと増やす楽しさはセダム、室内向きはハオルチア、ハンギングはグリーンネックレスが有力候補です

Q. ネックレス系はセダムですか?

多くはキク科Curio(旧Senecio)です。グリーンネックレス、ルビー、ピーチ、三日月などは“数珠状の垂れ下がり”という習性で判別できます

Q. つぶつぶ多肉の夏越しのコツは?

直射と蒸れを避け、明るい半日陰と風で守ります。夕方以降に控えめ潅水、受け皿の水は残さず、密植は切り戻して通風を確保するとトラブルが減ります

Q. 斑入りオーロラで注意する点は?

斑は光合成効率が低く葉焼けしやすいです。段階的な慣光、肥料控えめ、夏は半日陰、春秋に挿し芽で予備株を確保する運用が安全です