多肉 植物 葉 挿し 芽 が 出 たら――検索してたどり着いた方が最初につまずきやすいのは、「葉挿しで芽が出たらどうすればいいですか?」という具体的な一手です。この記事は、初期の置き場所・水分・光の三要素を軸に、失敗を避けつつ安定して育てるための実践手順をまとめました。発芽直後は環境の急変に弱い段階ですので、明るい拡散光でのスタートや、浅植えのキープ、控えめな潅水の始め方まで順を追って解説していきます。

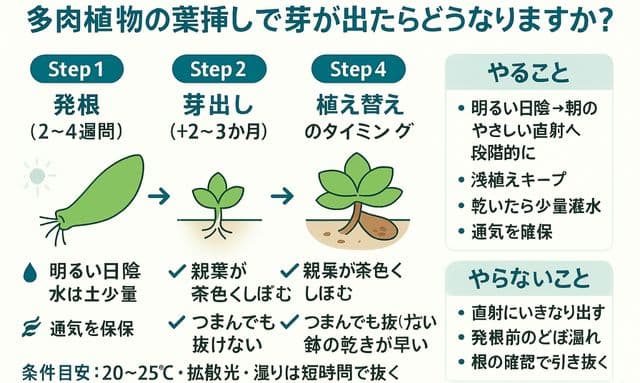

次に多くの方が気にするのが「多肉植物の葉挿しをしたあと、日光は必要ですか?」という点です。必要ですが段階的な慣らしが前提になります。朝の柔らかい光から少しずつ直射時間を延ばす手順や、季節・室内環境ごとの補正も取り上げます。また、「多肉植物の葉挿しで芽が出たらどうなりますか?」という変化の見え方についても、親葉の役割の終わり方やロゼット形成の進み方を踏まえ、独り立ちまでの道筋を可視化します。

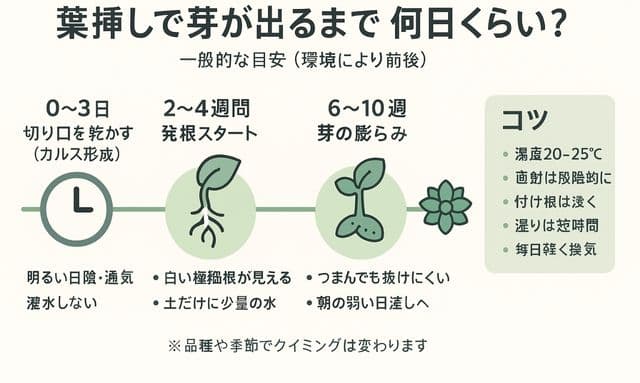

水分管理では「葉挿しをしたらいつから水やりをすればいいですか?」の判断基準を具体化し、発根サインの見極めから“土だけに少量”の与え方、季節別の調整まで整理します。さらに「葉挿しで芽が出るまで何日くらいかかりますか?」という目安も示し、発根から芽出し、子株形成へ至る時間軸を段階ごとに把握できるようにしました。初期の置き場所や湿度管理は「多肉植物 葉挿し 根が出るまで」の章で深掘りし、通気と過湿回避のコツを押さえます。

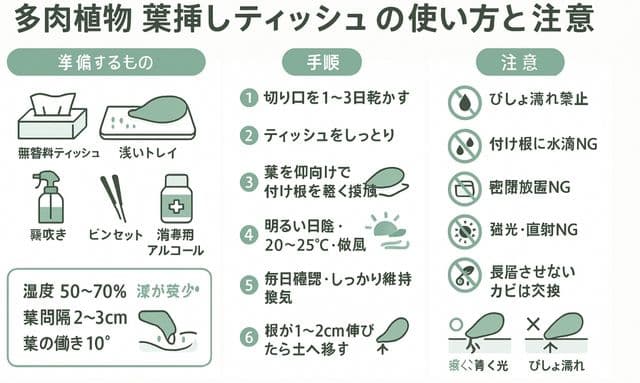

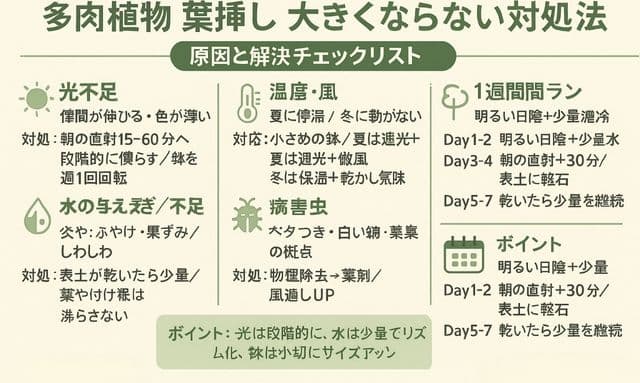

道具や環境が限られる方向けには「多肉植物 葉挿し ティッシュ」の使い方を、準備・設置・移行の三段で解説します。過湿やカビを避けるチェックポイントも添えています。成長が止まったと感じる場面では、「多肉植物 葉挿し 根しか出ない」の切り分け(成長点・深植え・光量・温度・過湿)を診断表のように読み進められる構成にしました。加えて、「多肉植物 葉挿し 大きくならない」状態からの復帰プランも、光・水・鉢・用土・風のバランス調整で立て直す流れを提示します。

仕上げの工程では「多肉植物 葉挿し 植え替え」の目安と手順を、時期・株のサイン・作業の段取りに分けて解説します。親葉の自然離脱、根の抵抗、鉢の乾きといった合図を読み取り、小さめの鉢へ浅植えで安全に移す方法を扱います。最後に「多肉植物 葉挿し 一年後」の姿と年間ケアを展望し、光は段階的に、水は乾湿のリズムで、鉢は小刻みに――という再現性の高い運用に落とし込みました。読み進めれば、今日から迷わずに手を動かせるはずです。

記事のポイント

芽出し直後の基本:明るい日陰・浅植え・控えめ潅水・段階的採光

水やり開始:発根確認後に土へ少量

進行目安:発根2〜4週→芽出し+2〜3か月

つまずき対応:根だけ・停滞・ティッシュ法・植え替え・一年後ケア

多肉植物 葉挿し 芽が出たら 基本の流れ

葉挿しで芽が出たらどうすればいいですか?

多肉植物の葉挿しをしたあと、日光は必要ですか?

多肉植物の葉挿しで芽が出たらどうなりますか?

葉挿しをしたらいつから水やりをすればいいですか?

葉挿しで芽が出るまで何日くらいかかりますか?

葉挿しで芽が出たらどうすればいいですか?

先に要点をまとめると、いきなり直射へ出さず、明るい日陰で根の立ち上がりを待ちながら「浅植え・控えめ潅水・段階的な採光」を徹底します。芽が見えた直後は根量がまだ少なく、光や水の急変に弱い段階です。ここでは初日から数週間の具体運用、置き場所と水分の細かなさじ加減、やりがちなミスの回避まで手順化します。

まず“最初の7日間”の動かし方です。

・0〜2日目:置き場所はレースカーテン越しや北向き窓際の拡散光にします。温度は20〜25℃が扱いやすく、密閉トレイを使う場合でも1日1〜2回の換気をしてください。水は原則与えません。用土が極端に乾き切っているなら、鉢の縁から数滴だけ土へしみ込ませる程度が安全です。

・3〜5日目:芽の付け根(成長点)が見える“浅さ”を維持します。付け根に土粒や繊維がかぶっているなら、ピンセットで軽く払って光と空気を通しましょう。葉や芽そのものへは触れないのがコツです。

・6〜7日目:朝の柔らかい光を15〜30分だけ試します。葉や付け根に水滴が残る日は直射を見送り、明るい日陰に戻すとトラブルを避けられます。

ここで水分管理の“細部”に踏み込みます。

このときの潅水は「場所・量・間隔」で考えると失敗が減ります。場所は“土だけ”を狙います。芽や親葉に直接かけない与え方が安全です。量は“湿らす程度”から始め、スポイトで鉢縁から点滴のように加えます。間隔は表土が乾くたびに少量を反復するイメージで、発根直後は週2〜3回に落ち着くことが多いでしょう。霧吹きは付け根に水滴を残しやすいため、発根が浅いうちは避けた方が無難です。

一方で、光は“弱→中”へ階段状に上げます。

・週2:早朝の直射15〜30分。日中は拡散光にとどめます。

・週3:直射30〜60分へ。葉色が締まり、葉間が伸びていなければ順調です。

・週4:60〜120分を上限に。夏は遮光下、冬はガラス越し長時間採光が扱いやすいです。

鉢は週1回ほど四分の一回転させ、片面だけ伸びる“片伸び”を防ぎます。

用土と植え付け姿勢も見直します。

用土は排水寄り(赤玉細粒・軽石・鹿沼など)を主体にし、微粉はふるって通気を確保しましょう。植え付けは“浅植え”が基本です。成長点に光が届く高さで止め、付け根を深く埋めないよう注意してください。深植えは芽の動きを鈍らせ、過湿も招きます。

やってはいけない三つの行動も先に挙げます。

根の確認で引き抜くこと。細根が切れ、立ち上がりが止まります。

霧吹きで芽や付け根を濡らし続けること。黒ずみや腐敗の起点になりがちです。

強光へ一気に出すこと。葉焼けと急乾燥で小株を傷めます。

ここで、よくある悩み別のミニ対処を置きます。

・根だけ先に伸びて芽が動かない:付け根を浅くし、光を届けます。乾湿のリズムを明確にすると動きが出やすくなります。

・親葉がふやける:過湿サインです。潅水を一度止め、明るい日陰で通気を強めて表層を乾かしましょう。

・葉がしわむ:単純な水切れだけでなく光不足の併発も疑います。用土へ少量潅水しつつ、朝の採光を15分だけ増やします。

最後に“独り立ちへの合図”を明確にします。

つまんでも用土から簡単に抜けない抵抗が出る、鉢の乾きが以前より早い、親葉が茶色く乾いて指で触れるだけで外れそう――この三点がそろえば植え替えの好機です。小さめの鉢へ浅植えで移し、植え付け直後の水はごく少量にします。その後は「乾いたらやや多め」へ段階的に移行してください。

繰り返しますが、発芽直後の最優先は“環境の急変を作らないこと”に尽きます。明るさはゆっくり、潅水は土へ、浅植えは厳守――この三点を守れば、芽は自力で根を増やし、ロゼットが締まり、無理なく次のステージへ進みます。

多肉植物の葉挿しをしたあと、日光は必要ですか?

必要です。ただし、急な直射は避け、拡散光から段階的に慣らすのが安全策になります。光が足りないと徒長して形が崩れますし、強すぎる光は葉焼けや急乾燥の原因になりがちです。ここでは「どの程度の明るさを、いつ、どう増やすか」を具体化し、季節や室内環境での調整まで落とし込みます。

まず初期設定です。発根〜芽が見え始める頃までは、レースカーテン越し・北向き窓際・明るい棚上といった拡散光が最適です。影の輪郭がぼんやり見える程度の明るさを目安にしてください。置き場所は風通しがあることも重要で、密閉トレイを使う場合は1日1〜2回の換気が欠かせません。

ここから段階的な慣らし方を週次で示します。

・週0〜1:拡散光のみ。直射はゼロ。鉢を四分の一回転させ、偏りを防ぎます。

・週2:早朝の柔らかい直射を15〜30分だけ。葉や付け根に水滴が残っている日は直射を見送ってください。

・週3:直射30〜60分へ延長。様子を見ながら、午後は引き続き拡散光にとどめます。

・週4以降:生育が進み、葉が締まっていれば60〜120分へ。夏は遮光下(レース・遮光ネット)で行うと無理がありません。

季節補正も押さえておきます。春と秋は慣らしが進みやすく、朝の直射を増やして形を締めます。夏は西日を避け、遮光率30〜50%程度の環境で「朝だけ直射」に絞ると葉焼けを避けやすいでしょう。冬はガラス越しの長時間採光が味方になりますが、窓際の冷気には注意が必要です。冷え込む時間帯は室内中央の棚へ移すと安定します。

室内で光が不足しがちな場合は、LED照明の併用も有効です。ライトは葉から20〜40cmほど離し、12〜14時間の点灯を基準にすると過不足が出にくくなります。熱だまりを避けるため、弱い送風を当てると蒸れ防止にもつながります。なお、ライト直下に近づけすぎると乾燥が進みやすいので、葉の縁が反る・先が白っぽくなるといった変化が出たら距離を広げてください。

ここで、光量の過不足サインを整理します。

・不足気味:葉間(節)が伸びる、色が淡くなる、ロゼットが平たく開く。→採光時間を少し延長し、鉢回転を習慣化します。

・過多気味:葉縁が褐色点・銀白化、急なしぼみ。→遮光へ切り替え、直射時間を半分に減らしましょう。

・中庸:葉に厚みが出て、色が締まり、日中にわずかに上向く動き。→現在の設定を維持します。

いずれにしても、急な環境変更は避けてください。前述の通り、明るさは“少し足りない→ちょうど良い”へ寄せていく方が失敗が少なく、芽が安定して動きます。直射に移行する日は気温と湿度が落ち着く午前帯が無難です。最後に一つ、潅水直後は葉や付け根に水滴が残りやすく葉焼けしやすいので、その日の直射は控えるのが安全です。こうして「拡散光から始め、朝の直射を少しずつ、季節で補正」というリズムを守れば、葉挿しの株は形良く育ちやすくなります。

多肉植物の葉挿しで芽が出たらどうなりますか?

結論から言えば、芽は親葉の養分と新しく伸びる根の働きに支えられて子株へ移行し、最終的には親葉が役割を終えて独立管理に入ります。ここで大切なのは、見た目の変化だけでなく「いつ・何を調整するか」を具体的に把握することです。こうすれば、無理なく次のステップへ進めます。

まず、芽が見えた直後に起こるのは「根の再加速」です。付け根付近から白い極細根が増え、用土へ食い込む力が強まります。用土にそっと触れると抵抗が出る段階になれば、発根が実用域に入りつつある合図と考えてよいでしょう。このときは直射日光を避け、明るい日陰で管理を続けます。水分は“表土が乾いたらごく少量”を用土だけに与え、芽や付け根に水滴を残さない与え方へ切り替えると安定します。

次の局面は「ロゼット形成の始動」です。芽の葉が2枚、3枚と増え、中心がわずかに巻き込むようなロゼットの骨格が見え始めます。ここで光量が不足すると、葉間が間延びして徒長しやすくなります。そこで、朝の柔らかい光を15〜30分だけ当て、数日に一度ずつ採光時間を延ばす段階的な慣らしが有効です。なお、夏の強光や西日は避け、レース越しの拡散光を基本にします。

親葉はどうなるのか、という疑問も多く寄せられます。親葉は子株へ蓄えを移しながら徐々にしぼみ、やがて茶色く乾いて“軽く触れるだけで外れる”時期に入ります。これは異常ではなく、むしろ独り立ちのサインです。前述の通り、無理に引き剝がすと付け根を傷める恐れがあるため、自然離脱を待った方が安全です。

ここで、成長の道筋を時間軸で整理します。

・発根の立ち上がり(おおむね2〜4週間):付け根がふくらみ、白い極細根が見えます。潅水は少量・点的に。

・芽出し〜初期ロゼット(さらに2〜3か月):葉数が増え、形が締まり、軽くつまんでも用土から抜けにくい抵抗が出てきます。採光は段階的に延長。

・定着〜独り立ち準備(半年〜1年のレンジ):親葉が自然離脱し、子株の根張りが進んで鉢の乾きが早まります。ここで植え替えが候補に入ります。

一方で、芽が出たのに動きが鈍い場面もあります。これにはパターンがあります。第一に、成長点が暗い・深いケースです。付け根が用土に埋もれている場合は、土を軽く払い、成長点へ光が届く“浅さ”を確保してください。第二に、過湿と通気不足が重なっているケースです。霧吹きは付け根に水滴が残りやすいため控えめにし、鉢縁から土へだけしみ込ませる与え方へ改めます。第三に、低温で代謝が上がらないケースです。20〜25℃帯に寄せ、夜間の冷え込みを避けるとリズムが戻りやすくなります。

ここでは、芽が見えてからの具体運用をもう一段踏み込みます。

・置き場所:明るい日陰→朝の柔らかい直射15〜30分→60〜120分と段階的に延ばします。夏は遮光下、冬は長時間の窓越し採光に切り替えます。

・水分:発根直後は“乾いたら極少量”を反復。根が用土をしっかりつかんだら、回数は据え置きで1回量をわずかに増やします。子株が指先大に育ったら、生育期に限り「乾いたらたっぷり」へ移行します。

・用土と鉢:排水性の高い細粒系(赤玉・鹿沼・軽石)を主体にし、微粉はふるって通気を確保します。鉢は根鉢+1〜2cmの小刻みなサイズアップが無難です。大きすぎる器は乾きが遅く、根の呼吸を妨げます。

・風:常時ごく弱い通気があると蒸れを防げます。密閉トレイを使う場合は1日1〜2回の換気が欠かせません。

もし「根だけ先行して芽が小さい」状態にとどまるなら、チェックポイントは三つあります。付け根へ光が届いているか、乾湿にメリハリがあるか、温度帯が外れていないか。これらを順に正すだけで、2〜4週間の観察期間内に芽のふくらみが再開するケースは少なくありません。逆に、付け根が平坦で丸みや緑の突起が見られない場合は、採葉時に成長点が残っていない可能性が高く、時間をかけても芽化しないことがあります。新しい健康な葉でやり直す判断も、むしろ近道になります。

最後に、独り立ちまでの目安を簡潔にまとめます。芽が出たら、親葉のしぼみを待ちながら根張りを促し、ロゼットを締めることに集中します。鉢を軽く揺らしても動かない抵抗が出て、鉢の乾きが早まり、親葉が自然離脱に近づいたら植え替えの好機です。こうして「親葉がしぼむ→根が張る→子株が締まる→植え替え」という順路を踏めば、焦らずとも一年のスパンで鑑賞サイズへ到達しやすくなります。

葉挿しをしたらいつから水やりをすればいいですか?

先に結論を置くと、「発根を確認してから、乾いたら少量」が安全な出発点です。根が働いていない段階で与える水は、付け根や親葉に滞留しやすく、腐敗・カビ・黒ずみの引き金になります。ここでは、開始サインの見極め、与え方の細かなコツ、季節や環境ごとの調整、ありがちな失敗の回避策まで、初めての方でも迷わない運用に落とし込みます。

ここで“開始サイン”を具体化します。

・視覚の合図:付け根に白い極細根が1本でも見える、あるいは淡い膨らみが生じている。

・触覚の合図:用土をそっとつつくと、葉がわずかに抵抗を示す(根が土をつかみ始めた証拠)。

・経過の合図:乾燥気味に並べて10〜21日を過ぎ、親葉のしぼみが緩む。

このいずれかが出たら“初回の極少量潅水”へ進みます。もしかしたら根が土表面で空中に出ている場合もありますが、そのままでも構いません。次第に土を探して伸びていきます。

与え方は「場所・量・経路」の三点で考えると失敗が減ります。

・場所:水は“土へだけ”。芽や親葉、付け根を濡らさないのが鉄則です。

・量:初回は“湿らす程度”。スポイトで鉢縁から数滴をしみ込ませ、表面が一様に暗くなる手前で止めます。

・経路:霧吹きは付け根に水滴が残りやすいため、発根まもない段階では避けるのが無難です。どうしても乾燥が強い環境では、土の周辺だけに1〜2プッシュ当てます。

タイミングの組み立ては段階的に行います。

・発根直後の1〜2週間:乾いたら極少量を反復(目安2〜3回/週)。鉢を持った重さの変化で判断すると安定します。

・根が用土をつかんだら:回数は据え置き、1回量をわずかに増やします。竹串を差して抜き、先端が濃色なら“まだ湿り”です。

・子株が指先大、つまんでもぐらつかない:通常株に近い「乾いたらたっぷり」へ移行。ただし生育期(春・秋)に限定し、休眠期は控えめに戻します。

季節・環境別の補正も欠かせません。

・春(発根が早い):基本設計どおりで進められます。朝の柔らかい光に慣らすと乾きのリズムが整います。

・梅雨〜夏(蒸れやすい):量は控えめ、回数も抑制。遮光と弱風で用土の乾き時間を短縮します。腰水は避けてください。

・秋(形を締める好機):「乾いたらたっぷり」で葉が締まりやすくなります。夕方遅い潅水は蒸れの原因になるため午前中が無難です。

・冬(乾きが遅い):回数を落とし、葉挿しトレイは窓際の冷気を避けて室内中央へ。暖房の直風は過乾燥を招くため風向きを外します。

・室内LED栽培:光量が不足しがちで乾きも鈍ります。照明直下に近づけすぎず20〜40cmの距離をとり、潅水は“少量・間隔長め”を意識します。

器と用土の選び方も水やりの難易度を左右します。

・鉢材:素焼きは乾きが早く、過湿リスクを下げやすい一方で頻度は増えます。プラ鉢は乾きが遅いので量・回数を強めに抑えます。

・用土:赤玉細粒や鹿沼細粒+軽石の排水寄り配合が扱いやすいです。微粉をふるい落とすと通気が上がり、同じ量でも“蒸れ”にくくなります。

・表土:軽石を薄く敷くと、葉や付け根に水が跳ね返りにくく、乾きのムラも減ります。

ありがちな失敗と対処も先に押さえます。

・発根前にどぼ濡れ:付け根が黒ずむ、親葉がゼリー状になる前兆です。すぐに給水を止め、明るい日陰で通気を強めて乾かします。

・“毎回ちょっとずつ”を長期間:常湿で根が呼吸しづらくなります。根の抵抗が出たら、乾かす日を意図的に挟み、次の1回は“やや多め”へ切り替えます。

・根だけが長く、芽の気配がない:付け根の浅さと採光を見直します。成長点へ光が届く姿勢にし、乾湿のリズムを明確にすると動きやすくなります。

・ティッシュ培地の長居:白い根が間延びし、土をつかみにくくなります。根1〜2cmを合図に乾いた用土へ移し、以降は用土のルールへ。

ここから、実務的な“チェックと記録”を導入すると再現性が上がります。

・チェック:潅水のたびに鉢の重量感、表土の色、付け根の様子を三点セットで確認。

・記録:スマホで上から撮影し、潅水日と量をメモ。葉の厚みや色の変化が追いやすくなります。

・調整:写真で徒長の兆候(葉間が伸びる)が見えたら、光量を一段上げ、潅水は“少量に戻す”。逆に葉がしわむなら、光量維持のまま1回量を少しだけ増やします。

前述の通り、スタートは慎重に、根の抵抗が出たら段階的に増やす姿勢が最も安全です。単純にまとめると「発根を待つ→土へ少量→乾湿のリズム→生育期にだけ“たっぷり”」という流れになります。これを守れば、葉挿し初期の“腐らせた”“蒸らした”といった失敗はぐっと減り、子株の立ち上がりが安定してきます。

葉挿しで芽が出るまで何日くらいかかりますか?

先に道筋を示すと、一般的な目安は「発根まで2〜4週間、芽が動き始めるまでさらに2〜3か月」です。温度が20〜25℃、明るい日陰、通気あり――この三条件がそろうほどスケジュールは早まりやすくなります。一方で、低温・強光の当てすぎ・過湿・深植え・成長点の欠損は遅延要因になりがちです。

ここで、時間の流れを段階別に整理します。

まず「発根フェーズ」。切り口が乾いて薄いカルスができた葉は、付け根から極細の白い根を伸ばし始めます。多くは2〜4週間が目安です。付け根を深く埋めず、成長点へ光と空気が届く“浅い”配置にすると、酸素不足を避けられます。

次が「芽出しフェーズ」。根が水分を運べるようになると、付け根がぷっくり膨らみ、小さな突起が現れます。ここで光量が不足すると徒長しやすく、進行も遅れます。明るい拡散光へ少しずつ慣らすのが安全策です。

最後は「子株形成フェーズ」。葉数が増え、ロゼットが締まり、つまんでも抜けにくい抵抗が出てきます。こうなれば植え替えの検討が可能です。

もしかしたら「予定より遅い」と感じる場面もあるはずです。そこで、遅延を招きやすい要素と調整ポイントを具体化します。

・低温(夜間15℃未満):室温帯へ移動し、冷気がたまりやすい窓際を避けます。

・強い直射:レースカーテン越しへ退避し、朝の柔らかい光から段階的に時間を延ばします。

・過湿:付け根に水滴が残らないよう、潅水は鉢縁から用土へだけ少量。密閉トレイは毎日換気します。

・深植え:軽く土を払い、付け根に光が届く浅さへ。葉は10〜15度傾けると蒸れにくくなります。

・成長点の欠損:付け根が平坦で突起が見えない場合、根だけ出て芽が動かないことがあります。健康な葉でやり直す方が近道です。

ここから、季節による目安も押さえます。

春(3〜6月):条件が合えばカタログどおりの速度になりやすく、3週目前後で発根、6〜10週で芽の膨らみが見えます。

夏(7〜8月):高温と蒸れに注意。遮光と微風でピーク温度を下げると進行が安定します。

秋(9〜10月):春と同様に管理しやすく、形を締めやすい時期です。

冬(11〜2月):保温を優先し、時間に余裕を持たせます。窓際の冷気や暖房の直風は避けてください。

実際の運用イメージも具体化しておきます。

・開始〜7日:切り口を1〜3日乾かし、乾いた用土に“置くだけ”。潅水は原則なし。明るい日陰・20〜25℃・通気あり。

・8〜21日:発根の兆しを待つ期間。葉の付け根がふくらみ、白いひげ根が見えたら初期設定は合っています。表土が乾いたら“ごく少量”を鉢縁から。

・22〜60日:膨らみ→小さな突起→ミニロゼットへ。光は朝の柔らかい直射を15〜30分から段階的に延長。付け根は浅さを維持。

・61〜90日以降:子株のボリュームが増し、つまんでも動きにくければ植え替え準備。用土は排水性重視、植え付け直後の水は少量にとどめます。

なお、「根だけ先行して芽が出ない」場合は、付け根に光が届く配置へ直す、乾湿のリズムを明確にする、明るい拡散光を増やす――この三点の見直しが効きます。前述の通り、環境を整えた後は2〜4週間は慌てず観察しましょう。いずれにしても、「温度は安定、光はやわらかく十分、湿りは短時間で抜く、通気は常時ごく弱く」を守れば、想定レンジ内で芽の動きが見えてきます。

多肉植物 葉挿し 芽が出たら 管理とQ&A

多肉植物 葉挿し 一年後 の姿とケア

多肉植物 葉挿し ティッシュ の使い方と注意

多肉植物 葉挿し 根しか出ない

多肉植物 葉挿し 大きくならない 対処法

多肉植物 葉挿し 根が出るまで の置き場所と湿度

多肉植物 葉挿し 植え替え の目安と手順

多肉植物 葉挿し 一年後 の姿とケア

一年が過ぎる頃には、子株が自力で水分と養分を賄える段階に達し、管理の軸足を「幼苗の保護」から「形を締めて健全に育てる」へ切り替えます。親葉はしぼんで軽く触れるだけで外れるようになり、根は用土をしっかりつかんでいるはずです。ここでの目標は、徒長を抑えつつロゼットを詰まった形に仕立て、次の鉢へ安全にバトンを渡すことにあります。

まず一年後の姿の目安を具体化します。ロゼット径は4〜6cm前後まで乗っているケースが多く、葉色は品種固有の色味が戻り、中心部の葉が密に重なります。鉢を軽く揺らしても株元が動かず、表土に白い新根がちらりと見えるなら、根張りは順調だと言えます。一方で、葉間が広く平たく開く、色が薄くなる、鉢の乾きが遅い――このような兆候は環境の見直しサインです。

ここで、光・水・風の三点を年間設計に落とし込みます。光は「春秋=午前の直射+日中は強めの散光」「夏=遮光下の拡散光」「冬=ガラス越しの長時間採光」を基本に据えます。暗さは徒長の原因になるため、鉢は週1回ほど四分の一回転させ、各面に均等に光を当てましょう。水分は「乾いたら与える」へ回帰しつつ、与え方は鉢縁から用土へしみ込ませるのが安全です。春秋の生育期は鉢底から軽く抜ける量まで、夏の高温期は量を控えめに、冬は回数を落とします。常時ごく弱い通気を確保できると、蒸れを避けつつ光合成が安定します。

鉢と用土は一年後の要となります。器は現在の根鉢より直径+1〜2cmの小刻みなサイズアップが無難です。大きすぎる鉢は乾きが遅く、根の酸欠につながります。用土は排水重視の配合(例:赤玉細粒5・軽石3・腐植系2)へ見直し、微粉はふるって除くと通気が向上します。植え替え時は浅植えを厳守し、付け根に光が届く高さで止めてください。根鉢はほぐし過ぎず、黒ずんだ枯れ根だけ最小限に整理します。植え付け直後の水はごく少量にとどめ、1〜2日観察してから追加する運用が安定します。

栄養管理は“効かせ過ぎない”のがコツです。春〜初夏と初秋に限り、緩効性肥料をごく少量、もしくは薄めた液肥を月1回ほどで十分です。多肥は軟弱徒長や葉焼けの引き金になります。むしろ、光量の最適化と通気の維持が葉の厚みと色を作ります。下葉の枯れ片はこまめに取り除き、風通しを確保してください。これだけでカビや害虫の温床を避けられます。

ここから、季節ごとの運用をもう一段具体化します。春は新根が動きやすく、植え替え適期です。朝の直射を30分から始め、1〜2週間で60〜120分へ段階的に延長します。梅雨は過湿に傾きやすいので、表層に軽石を薄く敷いて乾きを促進。夏は西日を回避し、遮光下で朝夕の光だけに絞ると安全です。小型ファンの微風があると熱だまりを壊せます。秋は形を締めるチャンスで、光量を一段上げて色と厚みを作ります。冬は窓際の冷気を避け、室内中央の棚へ。乾きが遅いので水やりの間隔を広げ、日照は長めに確保します。

トラブルの切り分けも押さえます。葉がしわむ場合、単純な水切れだけでなく、光不足や根詰まりが背景にあることがあります。乾いてからの潅水を行いつつ、採光を一段上げると回復が早まります。葉がふやける、付け根が黒ずむといった症状は過湿のシグナルです。霧吹きは止め、鉢を軽く持ち上げて乾きにくい用土かどうかも確認してください。白い綿状の付着やベタつきがあればカイガラムシを疑い、歯ブラシで物理除去し、必要に応じて表示に従った薬剤で対応します。ハダニは葉裏の点状吸害が目印で、シャワーでの洗い流しと風通しの改善が有効です。

仕立てのコツを一点。一年後はまだ無理なカットを避け、まずは株を締めることに集中します。鉢の回転で均等採光を維持し、浅植えを守り、乾湿のリズムを崩さない――この三つを徹底するだけで、ロゼットは自然に締まりやすくなります。寄せ植えに移行する場合も、各株の乾きやすさが揃う器と用土を選ぶと管理が簡単になります。

最後にチェックリストを置いておきます。

・親葉は自然離脱まで触らない、無理に引かない。

・鉢は「根鉢+1〜2cm」、用土は排水重視、微粉は除去。

・光は季節で補正し、週1回の鉢回転で均等化。

・水は“乾いたら”を厳守。与えるのは土へ、量は季節で調整。

・通気は常時ごく弱く、下葉の枯れ片は都度除去。

いずれにしても、急な環境変更は形崩れのもとです。段階的に光と水を整え、小刻みな鉢替えで根を育てれば、一年後の株は鑑賞に耐える密度へ自然と近づいていきます。

多肉植物 葉挿し ティッシュ の使い方と注意

要点を先にまとめると、ティッシュは「発根を助けるための一時的な足場」であって、育成用の用土ではありません。根が見えてきたら速やかに土へ移す設計にすると、初期の失敗が大きく減ります。ここでは準備・設置・日々の管理・移行・トラブル対処の順に、具体的な運用へ落とし込みます。

まず準備です。採葉後は切り口を1〜3日乾かして薄いカルスを作ります。これは水分の侵入を抑え、腐敗を防ぐための大切な工程です。用意するものは、香料やローションの入っていない無地のティッシュ、浅いトレイ(皿でも可)、霧吹き、ピンセット、ラベル。水は常温の浄水または一度沸騰させて冷ましたものが無難です。器具はアルコールで拭き、清潔な状態から始めます。

次に設置のコツです。ティッシュは二つ折りにして厚みを均一にし、霧吹きで「しっとり」状態まで湿らせます。びしょ濡れは禁物です。葉は仰向けで、付け根がティッシュに軽く触れる角度(10〜15度の傾き)に置きます。これにより成長点に空気と光が届きやすくなります。葉同士の間隔は2〜3cmを確保し、付け根同士が触れないよう並べてください。置き場所はレースカーテン越しの窓際や明るい棚が向きます。温度は20〜25℃、通気は常時ごく弱くあるのが理想です。フタ付きトレイを使う場合でも、結露を避けるため1日1〜2回は換気します。

ここで日々の管理へ進みます。朝夕にティッシュの湿りを指で確認し、触れて「ひんやり」する程度を保ちます。端がパリッとしてきたら霧を1〜2プッシュ。付け根や葉面に水滴が残らないよう、ティッシュに向けて吹きます。なお、栄養分の添加は不要です。肥料や活力剤はカビの栄養源になりやすく、初期は逆効果になりがちです。ティッシュは1〜2週間を目安に交換し、うっすら色が変わったり藻が見えたら即日取り替えます。

移行の判断基準も明確にしておきます。根が1〜2cmに到達、もしくは細根が複数本確認できた時点が土への替えどきです。前述の通り、ティッシュ上は無肥の環境なので、いつまでも置くと「白い根だけが間延びして土を掴みにくい」状態になります。移行時は、乾いた用土(赤玉細粒や鹿沼細粒を主成分とした排水性高め)を浅い鉢に用意し、表面にごく浅い溝を作ります。葉をピンセットで支え、根を溝へそっと横たえ、上から極少量の用土で“根先だけ”隠します。根に付いたティッシュ繊維は無理に剥がさず、そのままでも問題ありません。植え付け直後の水はごく少量を鉢縁から。1〜2日様子を見て、表土が乾いたら再度少量を与えます。置き場所は明るい日陰から再スタートし、数日かけて朝の柔らかい日差しへ慣らすと安定します。

ここから、よくあるトラブルへの対処です。まず過湿のサインは、付け根に水滴が残る、甘酸っぱい匂い、ティッシュの黄ばみや藻の発生、親葉がふやけて透明感を帯びる、といった変化です。対処として霧吹きを中止し、換気と通気を強め、ティッシュを新品に交換します。逆に乾燥しすぎると、葉が急にしぼみ、縁が反ります。とはいえ発根前のどぼ濡れ潅水は禁物です。ティッシュの湿りを回復させつつ、付け根は濡らさない運用を徹底します。さらに「根だけが長く伸び、芽の気配がない」場合は、成長点が暗い・埋もれている可能性があります。付け根に触れるティッシュを少し裂いて周囲の繊維をどけ、光と空気の通り道を作るだけでも反応が出ることがあります。

季節ごとの補正も押さえます。夏は高温で蒸れやすいため、遮光と小型ファンの弱風で熱だまりを壊します。西日は避けて朝の拡散光に限定すると安全です。冬は窓際の冷気を避け、室内中央の棚へ。暖房の直風は乾燥させすぎるので、風向きを外してください。いずれにしても、急な環境変更は避け、少しずつ慣らす姿勢が失敗を減らします。

最後に、やってはいけない三点を再確認します。一つ目は、びしょ濡れの維持。これは腐敗の近道になります。二つ目は、密閉したままの放置。結露は付け根に水滴を運び、カビを招きます。三つ目は、ティッシュで長居させること。根が育つ前に環境を整え切るのが肝心です。つまり、「明るい拡散光・20〜25℃・しっとりの維持・常時の微風・根が出たら早めに土へ」という流れさえ守れれば、ティッシュ法は発根の立ち上がりを安定させる心強い補助ステージになります。

多肉植物 葉挿し 根しか出ない

まず押さえたいのは、根だけが伸びて芽が動かない原因は「成長点への光不足・深植え・過湿・低温・成長点欠損」に大別できることです。ここでは診断→調整→待機の三段階で立て直し、無理筋なケースの見極めまで踏み込みます。単純に水を増やす、強光に急に当てる、といった一発逆転策は逆効果になりやすいので避けてください。

ここで診断の手順を示します。

成長点の有無を確認します。付け根に微かな丸みや淡い緑色の点が見えれば、芽の準備が進行中です。これが見当たらず、採葉時に付け根が千切れて平坦になっている場合、芽が出ない可能性が高くなります。

植え付けの深さを見直します。付け根が用材に埋もれていないか、土粒やティッシュの繊維で覆われていないかをチェックしましょう。

湿り具合と通気を点検します。表土が長時間しっとりし続け、容器内に結露があるなら過湿傾向です。

環境温度を測ります。20〜25℃の帯から外れていないか、夜間に15℃を下回っていないかを確認してください。

光量を評価します。影がぼんやりすぎる場所は暗く、芽のシグナルが出にくくなります。一方で直射は時期尚早です。

次に調整策です。

・付け根へ光を届けます。軽く土を払い、葉を10〜15度ほど傾けて付け根が空気に触れる姿勢を作ると効果的です。レースカーテン越しや明るい棚へ移し、朝の柔らかい光を15〜30分だけ当てるところから始め、数日に一度ずつ時間を延ばしましょう。

・過湿を断ちます。発根済みであっても、付け根に水滴を残す霧吹きは避け、必要なときは鉢縁から極少量を用土へだけしみ込ませます。ティッシュ培地の場合は“しっとり”の範囲にとどめ、びしょ濡れなら交換してください。

・通気を増やします。フタ付きトレイは毎日1〜2回換気し、結露は拭き取ります。小型ファンの弱風を当てると蒸れを抑えられます。

・温度を整えます。高温期は遮光と送風でピーク温度を下げ、低温期は窓際の冷気を避けて室内中央へ。急変を避け、安定帯に収めることが重要です。

・用材を微調整します。表面が泥状なら、上から軽石細粒を薄く敷いて乾きを促進します。反対に乾きすぎて葉が急にしぼむなら、用土の“周辺”へ霧を1〜2プッシュだけ当て、付け根は濡らさない運用に切り替えましょう。

そして待機の目安です。環境を整えたうえで2〜4週間は観察に切り替えます。付け根の丸みが増し、淡い緑の突起が見え始めたら正解に近づいています。ここで焦って強光へ出すと葉焼けが起こりやすく、せっかくの根も機能低下を招きます。採光は段階的に、給水は「乾いたら少量」を守ってください。

よくある行き詰まりごとのピンポイント対策も挙げます。

・「白い根が長く伸びるのに芽の気配がない」→付け根が暗い・深い可能性があります。浅くして光を当て、乾湿のリズムを明確にします。

・「親葉がふやける」→過湿サインです。霧吹きを止め、通気を強め、表層を乾かしましょう。

・「発根後にしぼむ」→水を葉にかけるのではなく、用土へ少量ずつ。また、光量不足があると代謝が上がらずしぼみやすくなります。

・「夏に停滞」→温度のピークが高すぎます。遮光ネットやレース越しに替え、朝夕の光だけで慣らしてください。

いずれにしても、8〜12週間経っても芽の兆しが乏しく、付け根も平坦なままなら「成長点欠損」の可能性が濃厚です。ここからは時間を費やしても芽が出ないことが多いため、健康な葉でやり直す、あるいは挿し木・株分けといった他の方法へ切り替える方が近道になります。もちろん、成功株の管理を最適化しておくと、次のトライでも再現性が高まります。

最後に指標をまとめます。付け根に光、湿りは短時間で抜く、温度は20〜25℃、通気は常時ごく弱く――この四条件が揃えば、根先行の行き詰まりは解消へ向かいやすくなります。前述の通り、強引な処置ではなく、段階的な調整こそが芽を動かす最短ルートです。

多肉植物 葉挿し 大きくならない 対処法

結論から言えば、「光・水・鉢・温度・根」のバランスを丁寧に整え直すと停滞は解消しやすくなります。むしろ一要素だけを強くいじると失敗が増えます。ここでは原因の切り分け→具体的な復帰手順→再発防止の順で整理します。

まずは現状診断です。次の五点をさっと確認してください。

光量:新葉が薄く間延びしていないか。影が淡すぎないか。

水分:表土が長く湿り続けていないか。鉢を持ったとき軽さを感じるか。

鉢と用土:鉢が大きすぎないか。指で掘ると微粉だらけになっていないか。

温度と風:日中に30℃超えが続いていないか。空気が滞っていないか。

根:軽く引いても株が動かない抵抗があるか。親葉がふやけていないか。

ここで二つ以上に該当する場合、環境の複合要因が濃厚です。段階的に修正しましょう。

ここからの復帰プランを一週間単位で具体化します。

【1〜2日目】置き場所を明るい日陰へ移し、朝だけやわらかな日差しを15〜30分。表土が乾いていれば鉢縁からごく少量を与えます。葉や付け根に水を残さない与え方に徹してください。

【3〜4日目】採光をさらに+30分。鉢を四分の一回転させ、光を均等にします。用土の通気が悪い場合は表層5mmだけを軽石細粒で置き換えて乾きを促します。

【5〜7日目】株をつまんだときの抵抗が増え、葉色が締まってきたら「乾いたら少量」を継続。ぐらつきが続くなら、前述の通り鉢のサイズと用土を見直します。

光は“弱→中”へ段階的に強めます。朝の直射から始め、日毎に15〜30分ずつ延長するのが目安です。徒長のサインは、葉間が伸びる・色が抜ける・ロゼットが緩む、の三つ。逆に光が強すぎると縁に褐点や白化が出ます。どれだけ明るくしても、夏の西日は避ける運用が安全です。

水分は「回数で刻み、量は控える」設計が効果的です。表土が乾いたら鉢縁から用土へだけしみ込ませ、葉面は濡らしません。竹串を差して抜き、色が濃いままならまだ湿っています。季節で補正も必要です。高温期は蒸れやすいのでさらに少量にし、低温期は乾きが遅くなるため回数を落とします。

用土と鉢は成長の土台です。乾きが悪い・根が動かない・苔やカビが出る――こうした兆候があれば、配合を排水寄りへ変更します。例として、赤玉細粒5:軽石細粒3:鹿沼細粒2。微粉はふるい、鉢は“現在の根鉢+直径1〜2cm”へ。大きすぎる鉢は水分が滞留し、根が酸欠になりやすくなります。上面に軽石を薄く敷くと、乾きと通気が安定します。

温度と風も見落とせません。理想は20〜25℃、通気は常時ごく弱く。夏は遮光ネットやレース越し、扇風機の微風で熱だまりを壊します。冬は窓際の冷気を避け、室内中央の棚へ。暖房の直風は乾かしすぎるため、風向きを外してください。

根の健全化は上部の成長に直結します。植え替えのサインは、鉢の乾きが早い・根が表面に見える・軽くつまんでも抜けない抵抗が強まる、の三点です。手順は浅植え厳守、黒ずんだ枯れ根だけ最小限に整理、新鉢へは根の隙間に土を落とし込み、付け根へ光が届く浅さを保ちます。潅水は直後にごく少量、1〜2日後に追加で十分です。

栄養は“効かせすぎない”のがコツです。生育期に緩効性をごく少量、もしくは薄めた液肥を月1回ほど。多肥は軟弱徒長の原因になります。病害虫が疑わしい場合(ベタつき・白い綿状・葉裏の点状吸害など)は、まず物理除去と風通しの改善、必要に応じて表示に従った薬剤で早めに処置してください。

よくある停滞シーン別の要点も押さえます。

・根だけ伸びて芽が動かない:付け根が埋もれていないか。浅くして成長点に光を当てます。

・親葉がしぼむ一方で子株が小さい:過湿と光不足の同時進行が多いです。採光を一段階アップし、水はさらに少量化します。

・ずっと小鉢のまま:鉢が大きすぎると逆効果です。サイズを戻す、または通気の良い素焼きへ替えると改善します。

最後に再発防止の指標を置きます。週一の写真で葉間の伸びを確認、潅水の間隔をメモ化、鉢の回転を習慣化。これだけの小さなルーチンでも、成長の停滞は目に見えて減ります。いずれにしても、「光は段階的に、水は少量でリズム化、鉢と用土は通気優先、温度と風は穏やかに」という四本柱を守れば、葉挿し株は無理なく一段上のサイズへ進みます。

多肉植物 葉挿し 根が出るまで の置き場所と湿度

要点を先にまとめると、置き場所は「直射を避けた明るい拡散光」、環境は「20〜25℃・通気あり・過湿にしない穏やかな湿り」が基本線です。これを外すと切り口が傷み、腐敗やカビが一気に進みます。ここでは、迷いがちな“光・温度・湿度・通気”をもう一段具体化し、初期の失敗を減らす運用に落とし込みます。

まず光量です。直射日光は避けつつ、暗すぎても発根は遅れます。レースカーテン越しの窓際、北向き窓の内側、もしくは棚の上段のように、影がやわらかく落ちる場所が適しています。室内灯を補助に使うなら、LED直下に近づけすぎず、20〜40cmほど距離を取りましょう。熱だまりを作らない配置が安全で、照明の風下に小型ファンで弱い気流を流すと、蒸れが起きにくくなります。

次に温度管理です。発根の動きが良いのは20〜25℃で、夜間に15℃を割ると勢いが落ち、30℃を超える高温では切り口が蒸れやすくなります。高温期は遮光と送風で温度のピークを下げ、低温期は冷気の当たらない室内へ移動します。いずれにしても、急激な温度変化は避けてください。

湿度は「しっとり〜やや乾き」の狭い帯で揺らすのがコツです。相対湿度の目安は50〜70%程度。80%を超える状態が続くとカビのリスクが上がります。密閉容器やフタ付きトレイで湿度を確保する場合でも、1日1〜2回はフタを開け、内部の結露を拭き取ってください。結露は付け根に水滴を運び、腐敗の引き金になります。加湿の代わりに「湿らせたキッチンペーパーを別皿に置く」「受け皿に軽石を敷いて水を少量入れる(葉の接触は避ける)」といった間接的な方法も有効です。

ここで実際の運用を手順化します。採葉後は切り口を風通しの良い明るい日陰で1〜3日乾かし、薄いカルスができたら乾いた用土(赤玉細粒や鹿沼細粒など)に“寝かせるだけ”で置きます。付け根は埋めず、ほんの少し触れる程度が理想です。発根までは原則として潅水しません。乾燥が強い環境でしぼみが早いと感じる場合だけ、用土の“周辺”に霧を1〜2プッシュ当て、葉面や付け根を濡らさない運用に切り替えます。ティッシュ培地を併用する運用は、前述の通り「常にしっとり・びしょ濡れは避ける」を守ってください。根が1〜2cm見えたら、速やかに乾いた用土へ移し、以降は用土に準じた管理へ移行します。

配置の工夫も効果的です。葉同士は2〜3cm以上の間隔で並べ、付け根が互いに触れないようにします。葉はわずかに傾け(10〜15度)、付け根が空気に触れやすい姿勢にすると、蒸れを避けつつ根が探るスペースを確保できます。容器は浅いトレイが扱いやすく、底に薄く軽石を敷くと排水が安定します。

トラブルの見分け方も押さえます。湿り過ぎのサインは、付け根に水滴が残る、甘酸っぱいにおい、ティッシュや用土表面の藻・カビ、親葉がふやけて透明感を帯びる、といった変化です。対処としては、霧を止めて通気を強め、直射のない明るい場所で乾かします。逆に乾き過ぎは、葉が一気にしぼむ・縁が反る・触っても冷たさを感じない、など。加湿ではなく“空気を湿らす工夫”で補い、発根前のどぼ濡れ潅水は避けましょう。

季節補正も具体化しておきます。夏は日中の直射と高温が重なる時間帯を避け、朝夕の明るい時間に置き場所を調整します。小型ファンの弱風と遮光ネットがあると管理が安定します。冬は窓際が冷えるため、室内中央の棚へ移し、冷気の下りる窓下は回避してください。暖房の直風も乾燥させすぎるので、風向きを逸らすと過乾燥を防げます。

最後に、発根の指標を整理します。切り口周りがほんのり膨らむ、白い微細根が“ひげ”のようにのぞく、葉のしぼみが緩み始める——このいずれかが見えたら初期設定が合っています。こうすれば、「明るい拡散光・20〜25℃・短時間で抜ける湿り・常時通気」という四条件が揃い、根のスタートを再現性高く引き出せます。

多肉植物 葉挿し 植え替え の目安と手順

植え替えの判断は「時期・株のサイン・環境」の三拍子で見極めます。まず時期は春(3〜6月)か秋(9〜10月)が安全です。高温期や厳冬期はダメージが出やすいので、急がない限り見送った方が安定します。次に株のサインです。親葉が茶色くしぼみ、軽く触れるだけで外れそうになっていること。子株をつまんだ際に用土から簡単に抜けない抵抗があること。さらに、表土近くに白い新根が見え、以前より鉢の乾きが早くなっていることが後押しになります。ここまで整えば、ロゼットが指先大でも十分に移植へ踏み切れます。私はこの三点がそろった時点を“合図”として扱います。

ここで準備物を整理します。小さめの鉢(現在の根鉢+直径1〜2cm)、鉢底ネット、排水性の高い用土、ピンセットやスプーン、名札、常温の水です。鉢は素焼きだと乾きやすく根腐れの抑止に役立ちます。プラ鉢は乾きがゆっくりで保湿に向きます。用土は例として「赤玉細粒5:軽石細粒3:腐植系2」。微粉はふるい落とすと通気が上がり、蒸れを避けやすくなります。器具はアルコールで軽く拭いておくと清潔に作業できます。こうして準備の質を上げるだけで、植え替え後の立ち上がりが違ってきます。

実施の手順は次の通りです。まず前日から給水を止め、用土をやや乾き気味にしておきます。乾いた状態の方が根がちぎれにくいからです。作業は風の弱い午前中が無難です。スプーンやピンセットを株元に差し込み、根を切らない角度でそっと持ち上げます。古い用土を軽く払い、黒ずんだ枯れ根だけを最小限に整えます。無理に根鉢をほぐしすぎないことが安全策になります。新しい鉢には鉢底ネットを敷き、底に軽石を薄く敷いてから用土を少量。子株を“浅く”据え、根のすき間へ用土を落とし込むように充填します。鉢側面をトントン叩くと土が自然に行き渡り、根を折らずに済みます。付け根は覆いすぎず、光が届く浅さを保ってください。深植えは芽の動きを鈍らせる原因になります。

植え付け直後の水はごく少量にとどめます。鉢縁から土へしみ込ませ、芽や付け根に水をためない与え方が安全です。1〜2日ほど様子を見て、表土が乾いたら再度少量を追加します。置き場所は明るい日陰から開始し、数日かけて採光を戻します。いきなり強光へ出すと葉焼けを招きやすく、せっかく張り始めた細根が機能不全になりがちです。ここからの一週間を簡単にガイド化すると、以下の通りです。

・1〜2日目:明るい日陰で固定。潅水はごく少量のみ。

・3〜4日目:朝のやわらかい日差しを15〜30分だけ。乾いたら少量を反復。

・5〜7日目:採光時間をさらに延ばし、根の抵抗が増えたら1回量を少し増やします。

こうすれば、光合成を回復させつつ、根の呼吸を妨げない立ち上がりになります。なお、夏は遮光下で風を当てる、冬は保温を優先して乾かし気味に運用する、といった季節補正が有効です。

注意点も掘り下げておきます。大きすぎる鉢と保水性の高すぎる用土は、乾き遅れから根腐れへ直結します。肥料は生育期のみ、ごく控えめに。移植直後の多肥は軟弱徒長の引き金になります。ぐらつく場合は、爪楊枝などの細い支柱で軽く支えるか、表土に軽石を薄く敷いて固定すると安定します。葉がしおれる症状が出た際は、過湿と強光を同時に疑い、まずは日陰へ戻して乾湿のリズムを整え直してください。前述の通り、親葉は自然に外れるまで無理に外さない方が安全です。手で引くと付け根を傷め、成長の足を引っ張ります。

仕上げとして、次の植え替え時期の目安も置いておきます。鉢の乾きが以前より顕著に早い、根が鉢底から見える、ロゼットの直径が鉢より明らかに大きい――このいずれかが出たら再度検討の合図です。単純に、「浅植え・排水性・段階的な慣らし」を徹底し、乾いたら土へ少量を刻む運用へ徹すれば、葉挿し株でも安心してサイズアップできます。

多肉 植物 葉 挿し 芽 が 出 たらの総括ガイド

直射は避け、明るい日陰で管理開始

発根確認後に土が乾いたら少量潅水

成長点は浅植えで光と空気を確保

採光は朝の弱い直射から段階的に延長

温度は20〜25℃、通気は常時ごく弱く確保

霧吹きで付け根を濡らし続けない

根の確認で引き抜かない

ティッシュは発根補助で根1〜2cm到達で用土へ移行

根だけ出る場合は浅植えと採光・乾湿リズムを見直す

発根2〜4週・芽出しさらに2〜3か月が目安

水やりは場所(用土のみ)・量(少量)・間隔(乾いたら)で管理

植え替え合図は親葉自然離脱・根の抵抗・鉢の乾きの早さ

植え替えは小さめ鉢+排水性用土で浅植え、直後の給水はごく少量

一年後は親葉が役割を終え子株が独立管理段階に入る

停滞は光・水・鉢・温度・根の五要素を順に調整

多肉植物「葉挿しで芽が出たら」FAQ

基本・初動

Q1. 芽が出たらまず何をすればいいですか?

A. 直射は避け、明るい拡散光で管理開始。浅植えを維持し、水は“土だけにごく少量”。環境の急変を作らないのが最優先。Q2. 最初の7日間の動かし方は?

A. 0〜2日:拡散光・無潅水(極端に乾く日は鉢縁から数滴)。

3〜5日:付け根が見える浅さをキープ。

6〜7日:朝の直射15〜30分だけ試す(葉や付け根が濡れている日は直射中止)。Q3. “浅植え”ってどの程度?

A. 成長点(付け根)が常に見えて光と空気が届く高さ。覆いすぎない。光(採光)

Q4. 日光は必要?

A. 必要。拡散光→朝の弱い直射へ段階的に慣らす(週2で15〜30分、週3で30〜60分、週4で60〜120分を上限目安)。Q5. 光量の足り/強すぎサインは?

A. 不足:葉間が伸びる・色が淡い・ロゼットが緩む。

過多:葉縁の褐点/白化・急なしぼみ。

中庸:葉に厚み・色が締まる・日中にわずかに上向く。Q6. 季節別の採光コツは?

A. 春秋:慣らしが進みやすい(朝の直射を増やす)。

夏:遮光下で「朝だけ直射」、西日回避。

冬:ガラス越しの長時間採光、ただし窓際の冷気は避ける。Q7. 室内LEDを使うときの設定は?

A. 葉から20〜40cm/12〜14時間点灯。熱だまり回避にごく弱い送風を併用。葉縁反り・白化が出たら距離を広げる。水分・潅水

Q8. いつから水やりすればいい?

A. 発根を確認してから。“乾いたら少量”を土だけに与えるのが出発点。Q9. 霧吹きは使っていい?

A. 発根浅い時期は非推奨。付け根に水滴が残り腐敗の起点に。使うなら土の周辺へ1〜2プッシュのみ。Q10. 回数と量の目安は?

A. 発根直後:週2〜3回・極少量。定着後:回数は据え置きで1回量をわずかに増やす。生育期に子株が指先大なら「乾いたらたっぷり」へ移行。Q11. 季節での水やり調整は?

A. 梅雨〜夏:量も回数も控えめ、送風で乾きを促進。

秋:形を締めやすい、午前の潅水。

冬:回数減・室内中央へ。進行目安・経過観察

Q12. 発根〜芽出しまでどれくらい?

A. 発根2〜4週間 → 芽出しまでさらに2〜3か月が一般的。Q13. 独り立ちのサインは?

A. つまんでも抜けない抵抗・鉢の乾きが早い・親葉が茶色くなり軽く触れるだけで外れる。Q14. 記録はした方がいい?

A. 〇。潅水日・量、真上写真(葉間の変化)を残すと調整が安定。トラブル対応

Q15. 根だけ出て芽が動かないときは?

A. 付け根に光が届く浅植えへ修正、乾湿リズムを明確に、20〜25℃帯を維持。環境調整後は2〜4週間観察。Q16. 親葉がふやける/付け根が黒ずむ

A. 過湿サイン。潅水停止・通気増・拡散光で乾かす。霧吹きは中止。Q17. 葉がしわむ

A. 単なる水切れだけでなく光不足併発も疑う。土へ少量潅水+朝の採光を15分増やす。Q18. 8〜12週待っても芽の兆しがない

A. 成長点欠損の可能性大。健康な葉でやり直しを。ティッシュ法

Q19. ティッシュ法は有効?

A. 発根補助としては有効。ただし“しっとり”維持・びしょ濡れ禁止・1〜2週間で交換。Q20. いつ土へ移す?

A. 根が1〜2cm or 細根が複数見えたら乾いた用土へ速やかに移行。根に付いた繊維は無理に剥がさない。用土・鉢・風

Q21. 用土の基本は?

A. 排水重視(例:赤玉細粒・軽石・鹿沼主体)。微粉はふるって通気確保。表土に軽石薄敷きで跳ね返り防止。Q22. 鉢サイズの選び方は?

A. “現在の根鉢+直径1〜2cm”の小刻みアップ。大きすぎる鉢は乾きが遅く根が酸欠に。Q23. 風は必要?

A. 〇。常時ごく弱い通気で蒸れ防止。密閉トレイは1日1〜2回換気&結露拭き取り。植え替え

Q24. いつ植え替える?

A. 時期は春(3〜6月)/秋(9〜10月)。合図は親葉の自然離脱、根の抵抗増、鉢の乾きが早いこと。Q25. 植え替えの手順の要点は?

A. 前日断水→浅植え厳守→黒ずんだ枯れ根だけ最小限整理→土は根すき間へ落とし込む→直後の水はごく少量→数日かけて採光復帰。一年後の管理

Q26. 一年後はどうなる?

A. 子株が自立段階(ロゼット径4〜6cm目安)。管理の軸を“形を締める”へ。光は季節補正、水は“乾いたら”、通気常時弱めで再現性UP。Q27. 肥料は必要?

A. 生育期のみ“ごく控えめ”。効かせすぎは徒長の原因。まずは光と通気の最適化が優先。最重要チェックリスト(短縮版)

直射NGで拡散光スタート → 朝の直射へ段階移行

発根確認後、“土だけに少量”潅水

浅植え厳守(成長点に光と空気)

温度20〜25℃・常時ごく弱い通気

根確認で引き抜かない/霧吹きで付け根を濡らし続けない

ティッシュ法は根1〜2cm到達で速やかに用土へ

植え替えは春秋、小さめ鉢+排水性用土、直後の水はごく少量