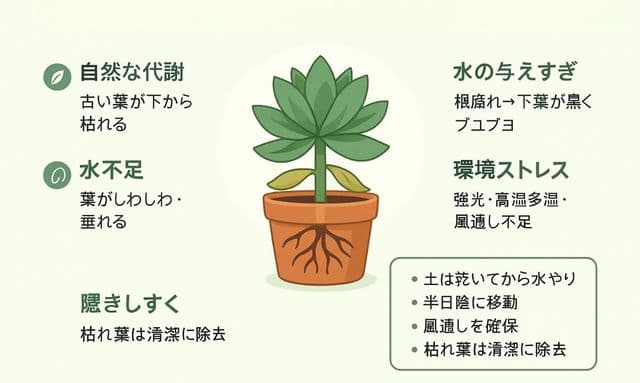

多肉植物を育てていると、ある日ふと気づくのが「下の葉が枯れてきた」という現象です。とくにエケベリアのようなロゼット型の品種では、下葉の変化が目立ちやすく、「多肉植物の下の葉が枯れる原因は何ですか?」という疑問を持つ方が多くなります。こうした変化は、植物が健康に育っている証ともいえる自然な代謝の一環である場合もありますが、時には育成環境や水やりの失敗など、何かしらのトラブルのサインであることもあります。

例えば、「エケベリアの夏は下葉が枯れるのはなぜですか?」という悩みは、多肉植物の季節的な反応を理解するうえで非常に重要です。夏の高温多湿や強すぎる日差しは、植物にとってストレスとなり、葉が焼けたり傷んだりする原因になります。一方で、「エケベリアは直射日光に当ててもいいですか?」というように、光の量と質に関する疑問も、枯れを防ぐ鍵となります。

また、水分管理も下葉の枯れに大きく関わっています。「多肉植物の水不足のサインは?」と検索する方が多いように、水が少なすぎると葉がしおれたり、シワが寄ったりといった症状が現れます。逆に、水の与えすぎが原因で根が腐り、「多肉植物 根腐れ 見た目」で表れるような、葉が黒くなったり透明感が出てブヨブヨになるといった異変が起きることもあります。

特に初心者にとって、「多肉植物 下の葉 黄色」や「多肉植物 下の葉 ブヨブヨ」という症状が出たときに、それが単なる自然な老化なのか、それとも管理ミスによる異常なのかを判断するのは難しいものです。そこで本記事では、多肉植物の下葉が枯れる原因を徹底解説するとともに、症状ごとの対処法をわかりやすくまとめていきます。

さらに、「多肉植物 枯れた葉 切り 方」や「多肉植物 枯れる 復活」といった実践的な手入れの方法にも触れ、トラブルが起きたあとにどうすればよいか、再生のチャンスを広げる具体的なステップも紹介します。多肉植物は一見強そうに見えても、環境の変化に繊細な一面を持っており、置き場所や土の状態、風通しの良し悪しも見逃せないポイントです。

「多肉 植物 下 の 葉 枯れる」と検索してこのページにたどり着いたあなたにこそ知ってほしい、正しい育て方と予防・対処の知識を、本記事では丁寧に解説していきます。初心者でもすぐに実践できる方法から、長期的に美しい株を育てるためのヒントまで、ぜひ参考にしてください。

記事のポイント

多肉植物の下葉が枯れる原因と正常・異常の見分け方

水やりや日照、通気性など環境管理の重要性

枯れた葉や傷んだ部分の正しい対処法

根腐れや葉焼けなどトラブル時の見分け方と復活方法

多肉植物 下の葉 枯れる原因と対処法

多肉植物の下の葉が枯れる原因は何ですか?

多肉植物の水不足のサインは?

多肉植物 下の葉 黄色の状態とは

多肉植物 下の葉 ブヨブヨの症状

多肉植物 根腐れ 見た目の見分け方

多肉植物の下の葉が枯れる原因は何ですか?

多肉植物を育てていると、「下の葉が枯れてきたけれど大丈夫なの?」と心配になる瞬間があります。美しく整った姿を保ちたいと思う方にとって、葉の変色やしおれは見逃せない変化です。しかし、すべての枯れが悪い兆候であるとは限りません。下葉が枯れる背景には、自然な生理現象から育成環境の問題まで、さまざまな要因が関係しています。

1. 成長にともなう自然な代謝による枯れ

多肉植物は、成長とともに古い葉を下から順番に落としていく習性があります。特にエケベリアやグラプトペタルムなどのロゼット状の品種では、中央から新しい葉が生え、古い葉が下に押し下げられる構造になっているため、役目を終えた葉が徐々に乾燥し、茶色くなって剥がれ落ちるのは自然な流れです。これは植物が自分のエネルギーを新芽や成長点に集中させるための働きであり、健康なサイクルの一部といえます。

このような枯れ方であれば、特に心配する必要はありません。手で軽く触れるとポロリと取れるほど乾燥している場合は、清潔な指やピンセットでそっと取り除いても問題ありません。

2. 水やりに関するトラブルとその影響

一方で、下葉の枯れが異常に早かったり、黒ずんで柔らかくなっているような場合には、水やりの管理に見直しが必要かもしれません。多肉植物は乾燥に強く、水を溜め込む構造になっている反面、水分過多にはとても弱い性質があります。

土が常に湿った状態が続くと、根が酸素不足に陥り、最悪の場合は根腐れを起こします。根が傷んで水分や養分の吸収がうまくいかなくなると、まず最初に影響を受けるのが下葉です。こうした場合、葉は黒く変色したり、ぷよぷよとした水っぽい状態になります。

逆に、水分が極端に不足している場合も注意が必要です。下葉からしおれたり、色あせたりして、やはり枯れていきます。これは植物が蓄えた水分を維持するために、**古い葉から水分を再吸収する“生存のための反応”**とも考えられます。つまり、過湿・乾燥のどちらにも対応できるよう、常に土の状態を観察しながら、水やりのタイミングを調整する必要があります。

3. 環境要因とストレスによる変化

育てる場所の気温差・湿度・光の強さも、下葉の枯れに関わる重要な要因です。特に、梅雨時期や真夏の高温多湿、冬場の急激な気温低下など、環境ストレスがかかる季節は植物にとって負担が大きくなります。

例えば、急に室内から屋外に出したことで直射日光に晒されてしまった場合、葉焼けを起こし、その影響が下葉に出ることもあります。また、エアコンの風が直接当たる場所や、空気がこもりやすい狭い場所に置いていると、湿度が偏りやすくなり、蒸れの原因となります。風通しの良い場所に置くことは、下葉の自然な老化と異常な枯れを見極めるポイントになります。

4. 害虫や病原菌の影響

見落とされがちですが、カイガラムシやアブラムシなどの害虫が株の根元付近に潜んでいたり、細菌やカビが発生している場合も、下葉が先に枯れるケースがあります。とくに、黒ずんでいたり、触ったときにぬるっとしている場合は、病原性のトラブルが疑われます。

このような場合は、株を鉢から抜いて根の状態を確認するか、枯れた葉の内部や周囲に異常がないかよく観察しましょう。早期の発見と対処が株全体を守るカギとなります。

下葉の枯れにどう向き合うべきか?

多肉植物の下葉が枯れる現象には、日々の成長の証である「自然な老化」と、育成環境の乱れによる「異常のサイン」が混在しています。だからこそ、「枯れた=失敗」と考えるのではなく、枯れ方の“質”や“スピード”、その周辺環境を含めて総合的に判断することが大切です。

枯れた葉は、必要に応じて清潔なピンセットやハサミで丁寧に取り除きましょう。その際、他の健康な葉や茎を傷つけないよう細心の注意を払うことも忘れてはいけません。日々の観察を通じて、植物が発するサインを受け取り、適切に対応していくこと。それが、長く美しい姿で多肉植物を育てるうえで欠かせない習慣なのです。

多肉植物の水不足のサインは?

多肉植物を育てていると、「水は控えめに」というアドバイスをよく耳にします。確かに乾燥に強い性質を持つため、水を与えすぎることの方がリスクとして語られがちです。しかしその反面、**「水不足に気づくのが遅れてしまう」**という落とし穴も存在します。じつは水分が足りない状態が続くと、多肉植物は徐々にサインを発し始めます。その小さなSOSに早めに気づけるかどうかが、健康な育成を左右する重要なポイントです。

シワ・たるみ・色の変化…葉に現れる明確なサイン

最も見分けやすいのは、葉の表面にシワが寄り、ハリが失われる症状です。特にぷっくりと丸みを帯びた葉を持つエケベリアやグラプトペタルムなどは、水分量が減ると見た目に大きな変化が出やすく、指で触ったときに柔らかく感じることが多くなります。これは、体内に蓄えていた水を使い切り、細胞がしぼんでしまっている状態です。

また、葉が株の中心に向かって内側から持ち上がっていたのに、だんだんと外側に開き、だらりと下がるようになってきたら水不足の可能性が高いです。さらに症状が進行すると、葉の色が鈍くなり、鮮やかな緑や紅葉色が褪せて灰色っぽくなることもあります。

一方で、見た目はそこまで変わらなくても、触ったときに異常な軽さや柔らかさを感じたら、それも水切れのサイン。視覚だけでなく触覚も使って日々の様子を確認する習慣を持つと、早期発見につながります。

土の乾き具合だけでは判断できない

水不足の判断を土の状態だけで行うのは危険です。表面の土が乾いていても、鉢の内部はまだ湿っているということもあれば、逆に表面は湿っているのに中が完全に乾いていることもあります。特に素焼き鉢など通気性の高い鉢を使っている場合は、乾きが早く内部の水分が失われやすい傾向があります。

そのため、**木の串や割りばしを土に差し込んで内部の湿り具合を確かめる「スティックチェック」**がおすすめです。刺したあとに取り出し、土がついてこない、または乾いていたら水やりのサイン。こうした手間を惜しまないことで、根の健康を守ることができます。

水不足のとき、慌てて水を与えてはいけない理由

「水が足りないなら、すぐたっぷりあげよう」と思いがちですが、それは逆効果になることもあります。水切れが進んでいる株は、根の機能が一時的に低下しており、大量の水を与えると吸収しきれずに根が傷んでしまう可能性があるからです。

そのため、まずは軽く霧吹きで葉を湿らせたり、水を与える前に日陰で数日間穏やかに休ませて根の状態を安定させてから、段階的に水やりを再開する方法が安全です。また、水をあげた後はしっかりと乾くまで待ち、次の水やりのタイミングを誤らないようにすることが、今後の予防につながります。

観察と記録が信頼できるパートナーに

「この子、前より少しシワが増えたかも?」「葉の先端が垂れてきたな」——こうした気づきを得るためには、観察の“頻度”と“質”を上げていくことが不可欠です。日常的に写真を撮って記録を残したり、水やりの間隔をカレンダーにメモしておくことで、植物のリズムが見えてきます。

特に初心者の方は、「水不足=悪」と思い込みすぎず、植物がどのようにして水を使っているのかを理解しながら育てていくことが大切です。このような観察力を身につければ、多肉植物との付き合いはより深く、安定したものになります。

多肉植物 下の葉 黄色の状態とは

多肉植物の育成に慣れていない方がまず戸惑うのが、「下の葉が黄色くなってきたけど、これは大丈夫なのか?」という疑問です。一見、枯れ始めているようにも見えるこの“黄変”の症状には、自然な老化現象から環境ストレスまで、複数の可能性が含まれているため、慌てて対処する前に原因を正確に見極めることが何より大切です。

黄色くなるのは寿命のサイン?それとも異常?

まず知っておいてほしいのは、多肉植物の下葉が黄色くなること自体が必ずしも異常ではないという点です。植物の成長にともない、古くなった下葉は徐々に役目を終え、やがて自然と落ちていきます。特に、エケベリアやセダムなど、ロゼット型や茎立ちする品種では、定期的に下葉を落としながら新しい葉を展開していくサイクルが一般的です。この場合、黄色くなった下葉はふやけたり腐ったりせず、乾燥して紙のようにカサカサになる傾向があります。

ただし、葉がまだ柔らかく、水分を含んだまま黄色くなっている場合は要注意です。これは明らかに何かしらの外的要因が影響しているサインであり、対策が必要になります。

水やりのバランスが崩れていないか

黄変の原因として最もよく見られるのが、「水の与えすぎ」です。多肉植物は根から吸収した水を葉の中に蓄えて生活しています。そのため、土が常に湿っている状態だと、根が空気を吸えずに酸素欠乏状態に陥り、根腐れのリスクが高まります。根が機能を失うと、上部に水分や栄養が行き渡らなくなり、特に水分が滞留しやすい下葉から黄色く変色していくのです。

一方で、水が少なすぎる場合でも、葉の黄変は起こり得ます。極端な乾燥状態になると、植物は生存本能で葉の中の水分を再利用しようとします。その際、不要と判断された下葉から順に水分を吸い上げ、黄変→萎れ→落葉というプロセスが起こるのです。このように、同じ“黄色くなる”という症状でも、水が多すぎるのか少なすぎるのかによって対処法はまったく異なります。

環境変化や光の影響も無視できない

水だけでなく、置き場所の環境によっても葉の色に変化が起こることがあります。たとえば、日光の当たりすぎや温度変化が激しい場所に長く置かれていた場合、葉が光合成のバランスを崩し、葉緑素が減少して黄色くなることがあります。特に春先や秋の急な気温差、あるいは梅雨明けなどの強い直射日光は、植物に大きなストレスを与えるため、下葉がそのダメージを最初に受けやすくなります。

また、肥料の与えすぎや土壌内のミネラルバランスの乱れも黄変の一因です。特に窒素が多すぎると、葉が過度に水分を吸い、柔らかく黄色っぽくなることがあります。

黄変に気づいたらどう対処する?

葉が黄色くなったのを見つけたからといって、すぐに全てを取り除く必要はありません。まずは鉢の中の土が乾いているか、重く湿っていないか、他の葉や根に異常がないかを確認しましょう。水が原因である場合には、しばらく水やりを控えて、風通しの良い場所で管理することが第一歩です。

そして、黄色くなった葉が明らかに機能しておらず、カビや腐敗の原因になりそうな場合には、清潔なハサミやピンセットを使って丁寧に取り除きます。ただし、葉がまだ株にしっかりついている状態であれば、無理に引きちぎらず、自然に落ちるのを待つのも一つの方法です。過剰な手入れも、かえって植物に負担をかけてしまうことがあるため注意しましょう。

最後にひとこと

多肉植物の下葉が黄色くなる症状は、決して珍しいものではありませんが、その背後にある要因はさまざまです。「老化現象だから大丈夫」と見過ごすのではなく、水・光・気温・通気などの育成環境全体を見直すきっかけとしてとらえることで、植物の健康寿命を延ばすことができます。日常の観察を習慣化し、ちょっとした変化にも気づけるようになると、多肉植物との付き合い方がもっと深く、楽しいものになっていくはずです。

多肉植物 下の葉 ブヨブヨの症状

多肉植物を育てていると、ある日ふと株元を見たときに「下の葉がブヨブヨしている」「触ったら水がにじむような感触がある」といった異常に気づくことがあります。この症状は単に古くなった葉が枯れる過程ではなく、植物が過剰な水分を抱え込んでしまった結果として現れる異変のひとつです。適切な対処を怠ると、他の部分にまで影響が広がる恐れがあるため、早い段階での気づきとケアが大切になります。

まず、この“ブヨブヨした下葉”の正体は、多くの場合「吸水過多」または「根腐れ」の兆候です。多肉植物は本来、砂漠や乾燥地帯といった厳しい環境に自生する植物であり、少ない水分を効率よく蓄えて生きる構造をしています。つまり、「水を溜めることは得意でも、過剰な水を逃がすことは苦手」なのです。そのため、過剰な水や湿気が一定期間続くと、葉の細胞に余計な水が蓄積され、結果として組織が膨らんで破れかけた状態になります。これが、あの独特のブヨブヨした触感を生み出しているのです。

さらにこの症状は、季節や置き場所の影響を大きく受けます。特に冬場は多肉植物の生育が緩やかになり、根からの水分吸収も鈍くなります。この時期に夏と同じ感覚で水やりを続けていると、根が処理しきれなかった水分がどんどん植物内に滞留してしまい、まず弱い下葉からダメージを受けるというわけです。また、通気の悪い場所に置かれている場合や、排水性の悪い土を使っていると、鉢内の湿気が逃げずにこもり、根腐れが進行しやすい状態になります。

観察ポイントとしては、下葉の色や質感の変化に注目するとよいでしょう。例えば、葉が通常よりも透明っぽく見えたり、先端から黒ずみが出ていたりする場合は、内部の細胞組織が壊れ始めているサインです。触ると“ぷにぷに”というよりも“ぬめっ”とした感触であれば、すでに細胞が破壊されて水分が漏れ出している状態と言えるでしょう。

対処法としては、まず土の乾燥状態と鉢の通気性をチェックすることが第一歩です。鉢を持ち上げたときに重く感じる、土の表面がいつまでも乾かない、といった場合は、水が鉢内にとどまっている証拠です。そうした場合は、いったん水やりを中止し、風通しの良い場所で管理しましょう。また、すでに根腐れが疑われる場合には、株を鉢から抜いて根の状態を確認することも大切です。傷んだ根は黒ずんで柔らかくなっているため、清潔なハサミでカットし、乾いた土に植え替えます。

そして、すでにブヨブヨになった葉は、残念ながら元には戻りません。手で優しく摘み取る、あるいはピンセットなどで清潔に取り除くことで、カビや細菌の発生を防ぎ、他の健康な部分へのダメージを食い止めることができます。その際、葉の根元を強く引っ張らず、やさしくひねるようにして外すのがポイントです。

こうした日々の観察と対応の積み重ねが、多肉植物の健康な成長と美しい姿を守る大きな力になります。特に「下葉の異変」は最初のSOSサインであることが多いため、こまめに株元まで目を配るように意識すると、早期の異常発見につながります。

多肉植物 根腐れ 見た目の見分け方

多肉植物を育てている中で、最も注意したいトラブルのひとつが「根腐れ」です。特に初心者の方にとっては、見えない土の中で起こるトラブルであるため発見が遅れがちですが、実は根腐れは株の様子や葉の変化から見分けることができます。早めに気づいて対処すれば、植物を救える可能性は十分にあります。

根腐れを見分ける上でまず確認したいのが「葉の状態」です。普段はぷっくりとした張りのある葉が魅力的な多肉植物ですが、根が傷んでいると、葉の水分バランスが崩れて不自然にブヨブヨと柔らかくなったり、逆にしわしわに萎れてしまうことがあります。特に、下の方の古い葉から徐々に黒ずんだり、透明感を帯びていたりする場合は、根が十分に水を吸収できていない可能性が高いです。

また、「株全体の姿勢」も要チェックポイントです。根が健康であれば、鉢の中でしっかり固定されているはずですが、根腐れが進んでいると株元がぐらつき、軽く触っただけで傾いてしまうことがあります。この状態では、すでに根が機能していないか、ほとんど腐って溶けてしまっている可能性があります。

さらに症状が進んでいる場合には、葉の表面にカビのような白い斑点が現れたり、茎の付け根から黒く変色したりすることもあります。特に湿度が高く通気が悪い環境では、根腐れとともに細菌やカビの繁殖が進みやすく、株全体が腐敗するスピードが早まります。

最も確実な確認方法は、株を鉢からそっと抜いて「実際に根の状態を目で見る」ことです。健康な根は白~薄茶色で、弾力があり、触っても崩れません。一方で、腐っている根は黒やこげ茶に変色し、湿っていて触れるとグズグズと崩れ、悪臭を伴うこともあります。この状態になっている根はすでに機能を果たしておらず、株を支えるどころか病原菌の温床となりかねません。

根腐れの主な原因は「水のやりすぎ」ですが、それだけではありません。排水性の悪い土や通気性のない鉢、高湿度の環境など、複数の条件が重なることで根腐れは発生しやすくなります。特に、冬の休眠期に夏場と同じペースで水やりをしてしまったり、室内で空気がこもる環境に置いていたりすると、思わぬタイミングでトラブルが起こることもあります。

根腐れを防ぐためには、日頃からの観察と環境管理が最も重要です。葉の質感の変化、株元の安定性、土の乾き具合など、小さなサインを見逃さずに早期に対処することで、被害を最小限に抑えることができます。見た目のちょっとした異変が、大きなトラブルの前触れであることもあるため、「なんとなく元気がないかも」と思ったら、まずは株全体を丁寧に観察してみることをおすすめします。

多肉植物 下の葉 枯れる季節別の注意点

エケベリアの夏は下葉が枯れるのはなぜですか?

エケベリアは直射日光に当ててもいいですか?

多肉植物の葉焼けを復活させる方法はありますか?

多肉植物 枯れた葉 切り方のポイント

多肉植物 枯れる 復活の方法

多肉植物の置き場所と風通しの重要性

植え替えや土の状態のチェック方法

エケベリアの夏は下葉が枯れるのはなぜですか?

エケベリアを育てていると、夏の時期に下葉が茶色くなって枯れてしまうことがあります。この現象に不安を感じる方も少なくありませんが、実はこのような症状はエケベリアの性質と季節的な変化に深く関係しているものです。必ずしも病気や管理の失敗によるものとは限らないため、落ち着いて状況を見極めることが大切です。

まず知っておきたいのが、エケベリアは夏に「夏眠(かみん)」という状態に入ることがあるという点です。夏眠とは、高温や強すぎる光から自らを守るために成長を休止し、省エネルギーモードに入るようなイメージです。この間、葉の成長が止まり、根の活動も控えめになるため、古くなった下葉を自然に枯らして体力の消耗を抑える行動をとることがあります。これは、植物が自分を守るための合理的な反応の一つです。

しかし、この自然な枯れ方とは別に、環境によるストレスが重なると、下葉の枯れが過剰になることがあります。例えば、真夏の直射日光に長時間さらされたり、風通しの悪い場所に置かれていたりすると、葉焼けや高温障害が起きる可能性が高まります。特に室内から急に屋外に移動させた場合など、環境の変化が急すぎると植物が順応できず、葉の細胞がダメージを受けて枯れてしまうことがあります。

さらに、水やりの管理にも注意が必要です。夏場は蒸し暑く、土が乾きにくくなる一方で、葉からの蒸散は激しくなるため、水分バランスが崩れやすい時期です。その結果、根がうまく働けなくなると、十分な水や栄養が葉まで届かなくなり、特に古い下葉から枯れていくことになります。土が常に湿った状態では根腐れのリスクもあるため、水やりの間隔は季節に合わせて慎重に調整する必要があります。

対策としては、夏の間はエケベリアを明るい半日陰に移し、直射日光を避ける工夫が効果的です。また、風通しの良い場所に置くことで、土の乾燥を促し、根の健康を保ちやすくなります。加えて、水やりは「土が完全に乾いてから」を基本とし、夕方〜夜にかけて行うと、暑さによる蒸れを防ぐことができます。

枯れてしまった下葉は放置すると湿気がこもり、カビや害虫の温床になることがあるため、早めに取り除くことが望ましいです。作業には清潔なピンセットやハサミを使い、他の元気な葉を傷つけないよう注意して行いましょう。

このように、エケベリアの夏の下葉枯れには、自然な代謝の一部と環境ストレスの両方の側面があります。日照、温度、水分、通気など、いくつかの要素が複雑に関係しているため、株の様子をこまめに観察し、無理のない環境調整を心がけることが、元気な姿を保つコツです。夏を無事に乗り越えることができれば、秋以降の成長期に再び美しい姿を見せてくれるでしょう。

エケベリアは直射日光に当ててもいいですか?

エケベリアは多肉植物の中でも特に人気が高く、美しいロゼット状の葉が魅力です。その美しさを保つためには日光が欠かせませんが、「直射日光に当てても大丈夫なのか?」という疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。

実際、日光は必要不可欠ですが、当て方を間違えると葉焼けのリスクがあるため、少し注意が必要です。

まず大前提として、エケベリアは日光を好む植物です。日照が足りないと、葉が間延びする「徒長」が起こり、ロゼット型が崩れてしまいます。光が十分に当たっていれば、葉は肉厚になり、色づきも良くなります。とくに紅葉を楽しみたい場合は、日光にしっかり当てることが大切です。

ただし、真夏の直射日光や西日は強すぎることがあり、葉焼けの原因になります。葉焼けとは、葉の表面が変色し、茶色や白っぽく枯れたような跡が残る症状です。見た目が悪くなるだけでなく、ダメージが大きいと葉が萎れたり、最悪の場合、株全体が弱ってしまうこともあります。

特に注意したいのは、「急激な環境変化」です。たとえば、屋内で管理していたエケベリアをいきなり真夏の屋外に出すと、強い光に対応しきれず一気に葉焼けしてしまうことがあります。このようなリスクを避けるためには、「順化」と呼ばれるプロセスが重要です。これは、日陰から始めて徐々に日当たりの良い場所に移動させていく方法で、株が環境に適応できるようサポートします。

また、屋外で管理する場合は、遮光ネットやすだれを使って日差しを和らげる工夫も効果的です。とくに夏場は、午前中のみ日光が当たる場所や、建物の影になる場所など、部分的に日が当たる環境が適しています。反対に、秋から春にかけての季節であれば、日差しが穏やかなので直射日光に長時間当てても比較的安全です。

一方で、室内管理を選ぶ場合は光不足になりやすい点に注意が必要です。南向きの窓辺など、できるだけ明るい場所を選ぶとよいでしょう。窓ガラス越しでもある程度の紫外線は届くため、健康な葉を維持することができます。もし光量が足りないと感じる場合は、植物育成用ライトを活用するのも一つの手です。

エケベリアを元気に育てるためには、「強すぎる日差しを避けつつ、しっかり光を届ける」ことがカギになります。光が多すぎても少なすぎてもトラブルの原因になるため、日照管理はバランスが重要です。その日の天気や季節、置き場所の環境によって臨機応変に調整していくと、エケベリア本来の美しさを長く楽しむことができます。

多肉植物の葉焼けを復活させる方法はありますか?

多肉植物が葉焼けを起こしてしまったとき、最初に知っておいてほしいのは「葉そのものは元に戻らない」という点です。一度傷んだ葉の細胞は修復されることがないため、焼けた葉を完全に回復させることはできません。しかし、植物全体の健康を取り戻し、新たに元気な葉を育てていくことは十分に可能です。つまり、葉焼けの症状を最小限に抑え、今後の生育をサポートすることが“復活”につながります。

葉焼けとは、多くの場合、直射日光に長時間さらされることで起こります。特に、梅雨明け直後の夏場や、急に屋外に出したタイミングは要注意です。葉の表面が白くなったり、茶色く焦げたように見えたりする症状があれば、まずは直射日光の当たる場所から避難させましょう。日陰に移動させるのではなく、「明るいけれど直射ではない」環境、たとえばレースカーテン越しの窓際や、東向きの半日陰などが理想的です。

また、光だけでなく水やりの管理も重要です。葉焼けを起こしているときの株はストレス状態にあり、水分の吸収力が落ちていることが多いです。こうしたときに水を頻繁に与えてしまうと、葉や根が傷んだまま過湿環境にさらされ、今度は根腐れやカビの原因になってしまいます。土の表面だけでなく内部までしっかり乾いてから、控えめに水を与えるようにしましょう。

次のステップは、焼けた葉の処理です。すでに広範囲が黒ずんでいたり、葉が柔らかく崩れそうな状態になっている場合は、病気の原因になる前に清潔なハサミで株元から取り除きましょう。ただし、軽度の葉焼けであれば無理に切らなくても問題ありません。そのまま残しておくことで、葉が自然に枯れていく過程を見守ることができます。見た目を整えたい場合のみ、タイミングを見て処理してください。

植物が再び元気を取り戻すためには、「無理に手を加えすぎない」ことも大切です。焦らず、環境を整えてそっと見守る姿勢が求められます。なお、葉焼けが起こったということは、その植物にとって光が強すぎたという明確なサインでもあります。再発を防ぐには、光量のコントロールと遮光対策を見直すことが必要です。たとえば、夏場は寒冷紗を使って直射日光を和らげたり、植木鉢を時間帯によって移動させたりといった工夫が有効です。

さらに、急に環境を変えるのではなく、少しずつ順応させていく「慣らし期間」を設けることも効果的です。室内から屋外に出すときは、最初の数日は朝だけ日に当て、徐々に日照時間を延ばすなどの段階的な対応が理想です。

このように、葉焼けを起こした場合の対処には「環境の見直し」「水やりの管理」「傷んだ葉の処理」「再発防止策」の4つのポイントがあります。いずれも、植物に無理をさせず、ストレスを減らして回復を助けるための大切な要素です。

経験が浅いうちは戸惑うかもしれませんが、丁寧に向き合うことで、必ず多肉植物は応えてくれます。

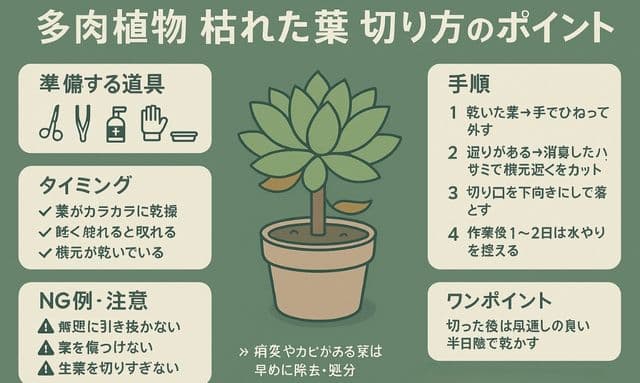

多肉植物 枯れた葉 切り 方のポイント

多肉植物の枯れた葉を放置してしまうと、植物全体の健康を損なう原因になりかねません。特に湿気の多い季節では、枯れ葉の間に湿気がこもり、カビや病害虫の温床となってしまうことがあります。こうした二次的なトラブルを防ぐためにも、枯れた葉は適切なタイミングで、正しい方法で取り除くことが大切です。

枯れ葉を切る際の最初のポイントは、「どのタイミングで手入れをするか」です。完全に乾ききって茶色くなった葉は、すでに役目を終えているため、無理に引っ張らずとも軽くつまむだけで簡単に取れることが多いです。このような場合は、わざわざハサミを使わなくても手で取り除くことが可能です。ただし、見た目が枯れているようでも、葉の根元がまだ柔らかく湿っている場合には注意が必要です。この状態で無理に引き抜くと、茎を傷つけてしまい、そこから病原菌が侵入する恐れがあるため、慎重に作業を行いましょう。

そういった場面では、ハサミやピンセットなどの道具を使って切り取る方法が推奨されます。ただし、使用する道具は必ず清潔なものを使うことが鉄則です。アルコールで刃を消毒してから使用することで、カット部分から細菌やカビが侵入するのを防ぎます。また、ハサミは切れ味の良いものを選び、切る際は葉の根元に近い部分から処理して、茎に枯れ葉の一部が残らないように注意してください。

切り取ったあとの管理も非常に重要です。カット直後の株はデリケートな状態になっているため、水やりは最低でも1〜2日は控え、切り口がしっかり乾くまで様子を見るようにします。乾燥するまでは湿度の高い場所や直射日光の強い場所は避け、風通しの良い半日陰などに置くのが理想的です。なお、複数の葉を一度に切り取った場合、株が軽いストレスを受けて元気を失うこともありますが、数日で回復するケースが多いため過度な心配は不要です。

枯れ葉の除去は見た目を美しく整えるだけでなく、植物が新しい葉を伸ばすスペースを確保し、より元気に成長するための準備にもつながります。たとえば、葉が密集して蒸れやすくなっていると感じたときや、水やり後に葉の根元に水分が溜まりやすいときなども、思い切って不要な葉を取り除くことで通気性が改善されます。

このように、枯れた葉をただ取り除くのではなく、「植物のための予防策」として意識的に行うことで、多肉植物の健康を長期的に維持することが可能になります。日頃から葉の色や質感、全体のバランスをよく観察する習慣を持つことが、元気で美しい多肉植物を育てるための第一歩と言えるでしょう。

多肉植物 枯れる 復活の方法

多肉植物が枯れかけていると気付いたとき、「もうダメかもしれない」と感じる方は多いかもしれません。ですが、実際には枯れて見えても、正しい処置を行うことで再び元気を取り戻すケースは少なくありません。重要なのは、植物の状態を冷静に観察し、原因を突き止めたうえで、段階的にケアしていくことです。

まず確認したいのが「どこがどのように枯れているのか」という点です。例えば、葉の先だけが茶色くなっている場合と、根元が黒く変色している場合では対処法がまったく異なります。枯れる原因には、水の与えすぎによる根腐れ、水不足による脱水症状、日照不足や葉焼け、土の劣化、風通しの悪さなど、複数の要素が絡んでいます。まずは見た目の変化から、何が起きているのかを見極めましょう。

例えば、葉がぶよぶよと柔らかく、色も黒ずんでいるようであれば、根腐れの可能性が高いです。このような場合はすぐに鉢から取り出し、根を確認します。黒くなっていたり、ドロッと溶けている部分はすべて取り除き、清潔なハサミでカットします。その後、風通しの良い場所で2~3日乾燥させてから、排水性の良い新しい土に植え替えることで、復活の可能性が高まります。

一方、葉がしわしわになっているだけで茎がしっかりしている場合は、水分不足の可能性があります。このケースでは、乾いた土に対してたっぷりと水を与え、しばらく様子を見ましょう。ただし、焦って頻繁に水を与えてしまうと、逆に根を傷める原因にもなります。土が完全に乾いたことを確認してから水やりを行うのが基本です。

また、日光の量も見直すべきポイントです。日照不足で弱った場合は、いきなり強い直射日光に当てると葉焼けを起こしてしまうため、最初はレースカーテン越しの柔らかい光に当てるところから始めましょう。逆に、すでに葉焼けを起こしてしまった場合には、ダメージ部分を取り除き、半日陰でゆっくりと回復を待つのが良いです。

さらに、全体が弱っているように見えても、茎や根の一部が生きていれば再生は可能です。このようなときには、新芽が出てくる可能性を信じて、剪定後の管理を丁寧に行うことが大切です。特に葉挿しは、復活を目指す方法として有効です。健康そうな葉を1枚取り外し、風通しの良い日陰で数日乾かしたあと、湿らせた土の上に置いておきます。根が出るまでに時間はかかりますが、うまくいけば新たな芽が伸びてきます。

いずれにしても、再生には時間がかかるものです。1週間や2週間で結果が出ないことも多くあります。しかし、定期的に状態を観察し、明るく風通しの良い場所で管理を続けていけば、少しずつ回復してくれる可能性は十分にあります。

このように、枯れかけた多肉植物でも、諦めずに適切な対応をすれば復活できる場合は多々あります。大切なのは、原因を見極める観察力と、焦らず見守る姿勢です。時間をかけて丁寧に向き合うことで、再び元気な姿を見せてくれるでしょう。

多肉植物の置き場所と風通しの重要性

多肉植物を健やかに育てていくうえで、「どこに置くか」と「風通しをどう確保するか」は、見た目以上に重要なポイントです。水やりや肥料などの管理に気を配っていても、この2つの環境条件が整っていなければ、思わぬトラブルを招いてしまう可能性があります。

多くの多肉植物はもともと乾燥地帯を原産としており、太陽光や風のある環境に適応して進化してきました。つまり、自然界では日差しと風が常にあることで、余分な水分がすばやく蒸発し、根が湿りすぎることもなく健康を保てているのです。

こうした原産地の性質をふまえると、日当たりの良い場所に置くことが基本となります。特に春や秋の穏やかな日差しは、多肉植物の成長を促す最適な環境です。屋外で育てる場合は、午前中から昼過ぎまで日の当たる場所が適しています。ただし、夏の直射日光は葉焼けの原因になりやすいため、遮光ネットを使ったり、半日陰に移動したりといった工夫が必要です。冬場は気温の低下も考慮し、室内の明るい窓辺で寒風を避けながら光を確保すると安心です。

一方で、「風通し」の管理は、つい見落とされがちな項目です。多肉植物のトラブルの多くは、過湿状態から発生する根腐れや病害虫です。これらを防ぐためには、空気の流れを作っておくことが不可欠です。特に室内栽培の場合、窓際であっても空気がこもりやすく、湿気が排出されないことがあります。その結果、カビやコバエ、そして菌類が繁殖しやすくなるのです。

このような問題を避けるためには、風通しの良い場所を選ぶか、人工的に空気を動かす工夫が求められます。例えば、室内であればサーキュレーターや扇風機を弱風で稼働させることで、空気の滞留を防げます。長時間の使用が難しい場合でも、数時間おきに窓を開けて自然換気を行うだけでも効果があります。屋外で育てている場合も、建物の陰など風の通りにくい場所ではなく、通気のある軒下やベランダの柵沿いなどを選ぶと、より健康的な環境を保ちやすくなります。

そしてもう一つ、置き場所を考える際には「湿気がこもらないか」「風が抜ける構造か」「空気の流れが妨げられていないか」という視点で周囲を観察することが大切です。棚の下段や角部屋の隅などは、思っている以上に湿気が溜まりやすく、風の流れが止まりがちです。そのような場所に置いている場合は、定期的に鉢を移動させる、ラックの高さを変える、扉を開けて空気を入れ替えるなど、小さな調整を加えるだけでも改善されることがあります。

また、風通しが良すぎて乾燥しすぎる環境では、特に小型種や葉が薄いタイプの多肉は水切れを起こしやすくなるため、季節や植物の種類によって置き場所を柔軟に変えていく姿勢も大切です。環境に合わせた調整力が、多肉植物の長期育成においては欠かせないスキルといえるでしょう。

このように考えると、置き場所と風通しを整えることは、単なる設置の問題ではなく、多肉植物の生育を根本から支える“環境づくり”そのものです。どれだけ土や肥料にこだわっても、空気と光が足りなければ本来の力を発揮できません。だからこそ、まずは日照・通気・湿度の3点に目を向け、季節ごとの変化にも気を配る習慣をつけることが、元気で美しい多肉植物を育てる第一歩となります。

植え替えや土の状態のチェック方法

多肉植物を健康に育てていく上で、「植え替え」と「土の状態のチェック」は避けて通れない基本的な管理項目です。見た目ではわかりにくい部分だからこそ、定期的に観察し、問題が大きくなる前に手を打つことが重要です。

まず前提として、多肉植物の土には大きく3つの役割があります。それは、植物を支える「物理的な支柱」、水分と栄養を保持する「供給源」、そして空気を供給する「通気路」としての機能です。これらのバランスが崩れると、根が弱り、結果として葉がしおれたり、成長が止まったり、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。

例えば、長期間同じ土を使っていると、粒が砕けて目詰まりし、排水性と通気性が著しく悪くなります。そのままにしておくと、水が溜まりやすくなり、根が常に湿った状態となって酸欠を引き起こすことがあります。これが「根腐れ」と呼ばれる現象の一因です。見た目では健康に見えても、土の中では危機が進行している場合もあるのです。

植え替えの目安は1~2年に1回程度ですが、それよりも「土の劣化状況」と「根の張り具合」に注目することが大切です。鉢底から根が突き出ていたり、水やりをしてもすぐに鉢底から水が流れてしまうような状態は、土が本来の機能を果たしていないサインです。また、湿っていないのにカビ臭がする場合や、土表面に白いカビのようなものが現れている場合も、早急な植え替えを検討する必要があります。

土の状態をチェックする際は、目視だけでなく「におい」や「手触り」も重要です。ふわっとしていた土が固くなっている、触ると粘土のようにベタつく、などの感覚は、経験が浅い方でも気付きやすい変化です。こうした異変が見られたときは、できるだけ早く新しい土に交換することをおすすめします。

植え替えに使用する土は、市販の多肉植物専用土でも構いませんが、自作する場合は排水性・通気性・保水性のバランスを考えた配合にする必要があります。よく使われるのは、赤玉土や鹿沼土、軽石などの無機質系土壌です。これに腐葉土やバーミキュライトを少量加えることで、必要な栄養や微生物も補うことができます。ただし、有機質の入れすぎはカビやコバエの発生を招くため、控えめにするのが基本です。

植え替え作業の際には、根の健康状態も同時に確認しましょう。黒く変色していたり、ドロドロと溶けていたりする根はすでに腐敗が進行していますので、すべて切除してください。このとき使用するハサミやピンセットは、必ずアルコールで消毒し、雑菌の侵入を防ぎましょう。カット後は1~3日程度、風通しの良い日陰で乾かす「根の乾燥期間」を設けてから、植え替えを行うと安全です。

さらに、植え替え直後は根がまだ安定していないため、数日間は水やりを控えます。根が土にしっかり馴染むまでの間は、直射日光も避け、明るい半日陰などで様子を見ると安心です。

このように、土と根の状態を定期的にチェックし、適切なタイミングで植え替えを行うことが、トラブルを未然に防ぐ最大のポイントです。見えない部分こそ、植物の健康に直結しています。日々の観察を怠らず、小さな変化を見逃さないことが、美しく育てるコツといえるでしょう。

多肉植物の下の葉が枯れる原因と適切な対処まとめ

古い葉が自然に枯れるのは成長サイクルの一部

枯れた葉は乾燥して軽く取れるようであれば取り除いてよい

水の与えすぎは根腐れを引き起こし下葉が黒くなる

過湿状態では下葉がブヨブヨし透明感や悪臭を伴うことがある

水不足が続くと葉がシワシワになり、中心から外側へ垂れ始める

水切れの兆候として葉のハリや色味が鈍くなることがある

土の表面だけでなく内部の湿り気も確認することが重要

葉の黄変は自然な老化と水管理の失敗の両方が原因となりうる

肥料の過剰やミネラルバランスの乱れも黄変の一因となる

夏場の高温や直射日光は葉焼けや過剰な蒸れを招く

エケベリアは夏に夏眠し、下葉を自ら枯らして体力を温存する

葉焼けを起こした葉は回復しないため環境を早めに見直すべき

枯れた葉は根元が湿っていなければ手で除去してもよい

室内管理では風通しを意識し、空気が滞留しない環境を作る

土の劣化や排水不良が根のトラブルを招くため定期的な植え替えが必要

多肉植物「下の葉が枯れる」FAQ

Q1. 下の葉が枯れるのは普通ですか?

はい。古い葉から順に乾いて茶色くカサカサ→軽く触れるとポロッ、は自然な代謝です。芯(成長点)が締まり、株がぐらつかないなら心配無用。Q2. 異常な枯れの見分け方は?

速い:短期間に一気に多数が枯れる

質感:湿った黄変・透明感・ブヨブヨ・悪臭

併発:株がぐらつく/カビやベタつき

→ 水やり・通気・土を最優先で見直し。

Q3. 下葉が黄色い/茶色い/ブヨブヨ…違いと対処は?

黄色い(乾き気味):自然老化 or 水不足 or 光・栄養バランス乱れ。まず乾湿と日照を点検。

茶色くカサカサ:自然老化。乾いて軽く取れるなら除去。

ブヨブヨ・透明:過湿~根傷みの疑い。断水→風通しUP→必要なら植え替え。

Q4. 水不足のサインは?

葉のシワ・ハリ低下・質感が軽い/外側にだらり、色が鈍る。

→ 土の内部まで乾きを確認し、朝に一度たっぷり。以降は「乾いたら与える」に戻す。Q5. 水のやり過ぎのサインは?

下葉が水っぽい・透明感・先端黒ずみ・土が冷たく重い・匂い。

→ 断水→受け皿水を捨てる→風通し強化。症状強ければ抜いて黒変根を除去→新用土へ。Q6. 根腐れの見分けと応急処置は?

ぐらつく/葉がブヨブヨ or 逆に萎れ続ける

根が黒褐色で崩れる・悪臭

対処:傷んだ根をカット→2–3日陰干し→排水性の良い土へ浅植え→数日断水。

Q7. 夏にエケベリアの下葉が枯れるのはなぜ?

夏眠で省エネ化+高温・強光・蒸れのストレス。

→ 明るい半日陰+送風、夜間の断水徹底、枯れ葉は衛生的に除去。Q8. 直射日光に当ててもOK?

春秋はOK(締まる)。真夏の直射・西日はNG。屋内→屋外など環境を変える時は慣らし(数日かけ直射時間を30分ずつ増やす)。Q9. 葉焼けは復活しますか?

焼けた部分は元に戻りません。

→ 明るい日陰へ避難・水は控えめ・送風・重症葉は清潔に除去。以降は遮光&段階的な採光で再発予防。Q10. 枯れた葉はいつ・どう外す?

完全に乾いて軽く外れる時に。根元が湿っているなら消毒したピンセット/ハサミで丁寧に。作業後1–2日は断水。Q11. 置き場所と風通しのコツは?

春秋:直射4–6h+弱風

梅雨~夏:明るい日陰+遮光30–50%+常時ごく弱い送風

冬:明るい窓辺・霜凍結回避

室内はサーキュレーターで葉がわずかに揺れる弱風を常時。

Q12. 土が乾いたかの確実な確認は?

見た目だけNG。竹串(スティック)チェックで内部を確認。串が乾いていれば給水OK。Q13. 水やりの基本は?(目安)

春秋:乾いたら朝にたっぷり

梅雨~夏:回数を減らす/朝の控えめ

冬:月0–1回のごく少量(常温水)

※“ちょい水やりの連発”は根を弱らせます。

Q14. 下葉が黄色いのは肥料のせい?

窒素過多や塩類蓄積で黄化・軟弱化することあり。

→ 施肥は春のごく少量のみ、秋冬は基本無施肥。必要に応じ春に一度だけ鉢抜けまで水を通し塩類を軽く洗い流す。Q15. 植え替えのサイン&要点は?

水はけ悪化/土の劣化/根が鉢底から見える/乾きが遅い・早すぎる。時期:春 or 秋

用土:赤玉・軽石・鹿沼など無機質主体、微粉はふるって除去

植え付け:浅植え、植え替え後3–5日断水→明るい日陰から再開。

Q16. 下葉がブヨブヨの緊急手順は?

断水→風通しUP→受け皿水除去→必要なら抜いて黒根カット→乾かして植え戻し→数日断水。ブヨ葉は衛生的に除去。Q17. 購入直後に下葉が次々落ちます…

環境急変の“馴化不足”。数日は断水+明るい日陰+送風で慣らし、直射は段階的に。Q18. 復活までどれくらいかかる?

軽症なら1–2週間で落ち着くことが多い。根を整理した場合は活着まで数週間見込んで、焦らず乾湿メリハリと送風を継続。Q19. 予防の週間ルーティンは?

週1:鉢を90°回転(均等採光)

水やり記録+写真で推移確認

枯れ葉の衛生除去・棚の換気

串チェックで“内部乾き”を判断

Q20. よくある勘違いは?

表土が乾いた=中も乾いた → ×

枯れ葉は放置でOK → ×(蒸れ・病害の温床に)

たくさん光=いつでも直射OK → ×(季節・慣らし必須)

困ったら、**「乾湿のメリハリ・明るさの段階調整・常時ごく弱い風」**の三本柱に戻れば大きく外しません。