「多肉 植物 伸びる タイプ 種類」でたどり着いた方へ。まず気になるのは、多肉植物が上に伸びているのはなぜですか?という根本の疑問だと思います。これは品種特性による“木立ち化”か、環境由来の“徒長”かで意味が異なります。本記事ではその見分け方を写真なしでも理解できるよう言葉で整理し、状況に合わせた改善手順まで道筋を示します。

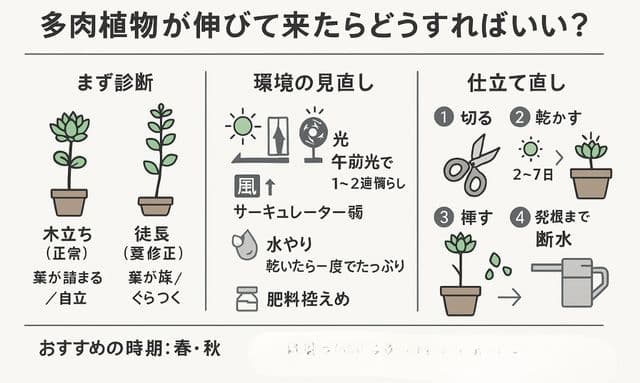

一方で、すでに首が伸びて形が崩れた株を前に、多肉植物が伸びて来たらどうすればいいですか?と迷う場面も多いはずです。ここでは置き場所の慣らし方、乾湿リズムの立て直し、胴切りや挿し木の実践ステップまで具体的に解説します。縦にラインを活かしたい人に向けては、縦に伸びる多肉植物の種類は?や多肉植物で長くなる種類は?に答え、レイアウトの作り方と倒伏予防のコツも押さえます。

育てるうえで“見た目の厚み”は外せません。だからこそ多肉植物をぷっくりさせるには?を早めに理解しておきたいところです。光の強さと通風の質、鉢と用土の選び方、季節ごとの潅水の幅を整理し、実際に明日から調整できるチェックリストを用意します。あわせて多肉植物 水やり 何日に一回?という日程発想を“乾いたらたっぷり”の判定手順へ置き換え、失敗サインの見抜き方もわかりやすく説明します。

初めての方には一番育てやすい多肉植物は何ですか?に応え、屋外・室内それぞれで強い代表種とスターターセットの組み方を提案します。そして、作り込みを楽しみたい方に向けて上級者向けの多肉植物は?の章も用意しました。季節管理がシビアなタイプやリズムが独特な品目を取り上げ、温湿度と光のチューニングを数式ではなく手触りで理解できるよう噛み砕きます。

観賞の楽しさも深掘りします。ロゼットが花に見える一鉢を探す人のために、バラみたいな多肉植物の名前は?で系統別の候補を紹介し、色づきと輪郭を保つ環境設計を添えます。迫力を求める方には多肉 エケベリア 大型種の魅力を取り上げ、直径だけでなく“締まり”まで伴う大株づくりの勘所をまとめます。さらに、暮らしの縁起や置き場所の制約にも触れ、幸運を呼ぶ多肉植物は?やトイレに置くと運気が上がる多肉植物は?の選び方・飾り方を安全面とメンテ性からガイドします。

つまり、本記事は「伸びるタイプの種類を見極める」「崩れを立て直す」「美しく仕上げる」の三本柱で構成しています。検索の入口がどこであっても全体像が一本につながるよう設計してありますので、気になる章から読み進めていただければ、今日の置き場所と次回の水やりを自信を持って決められるはずです。

記事のポイント

縦に伸びる多肉のタイプ分類(木立ち・ロゼット茎伸長・柱状)と徒長の見分け方

伸びてきた株の対処手順(置き場改善・水やり再設計・胴切りや挿し木)

種類選びの指針(縦に伸びる種類・大型エケベリア・初心者向けと上級者向け)

美しく締める育て方(光と通風・用土と鉢の選び方・季節別の水やりと“ぷっくり”化)

多肉 植物 伸びるタイプ 種類を総解説

縦に伸びる多肉植物の種類は?

多肉植物で長くなる種類は?

多肉 エケベリア 大型種

上級者向けの多肉植物は?

バラみたいな多肉植物の名前は?

幸運を呼ぶ多肉植物は?

縦に伸びる多肉植物の種類は?

まず“縦方向に伸びやすい”性質を、見分けやすい三つの型に分けて整理します。木立ち・低木型、ロゼット茎伸長型、棒状・柱状型のどれに属するかで、選び方も置き方も変わります。前述の通り、管理不足による徒長と本来の樹形は見た目が違いますので、節間の詰まりや葉の密度も観察してください。

木立ち・低木型は、幹が徐々に木質化して枝分かれします。クラッスラ属なら花月(いわゆる金のなる木)、星の王子、南十字星、ゴーラムが代表格です。剪定で枝数をコントロールすれば、背丈と横幅のバランスを取りやすく、単鉢だけでも“樹”の景色が作れます。ポーチュラカリア・アフラ(雅楽の舞)も細枝が込み合いながら素直に上へ伸びやすく、盆栽風の仕立てがしやすいタイプです。これらは重心が上がりやすいので、深めで重さのある鉢を選ぶ、株元に化粧砂利を敷く、という工夫が安定感につながります。

ロゼット茎伸長型は、先端にロゼットを保ったまま茎が上へ伸びます。グラプトペタルム属の朧月やブロンズ姫、パキフィツム属の月美人・星美人が典型例です。“長い茎+重いロゼット”という造形になるため、高めの棚やスタンドに置くと見栄えが一段と良くなります。途中で頭が重くなったら、頂部をカットして挿し木、株元から脇芽を吹かせる胴切りで姿を整えると管理が楽になります。セダム属の乙女心・虹の玉・八千代も、成長とともに下葉が落ちて木立ち化し、結果として縦ラインが強調されます。

棒状・柱状型は、茎や葉が細長く直立してメリハリのある“線”をつくります。セネシオ(現キュリオ等を含む)の美空の鉾や七宝樹は、省スペースでも天地方向のアクセントを出しやすい種類です。サンセベリア(マサイの矢尻など)も室内で縦ラインを演出しやすく、狭い動線のコーナーに収まりやすいのが利点です。室内管理では、窓に対して鉢を週1回ほど四半回転させると、光に偏らず真っすぐ伸びやすくなります。

季節で背丈を稼ぐ低木型として、アエオニウム属も押さえておくと便利です。黒法師やサンバーストは涼期(秋〜春)に一気に伸び、夏は休む傾向があります。夏は明るい日陰で風を通し、潅水を控えめに運用すると、秋の立ち上がりに均整の取れた樹形へ戻しやすいです。支柱を添える場合は、細い竹やカーボンロッドを幹に沿わせ、柔らかい結束材で“8の字”に軽く固定すると目立ちません。

ここで配置の考え方も具体的に。寄せ植えの後景やフォーカルポイントに高さが欲しいなら、星の王子や乙女心のように自然木立ちする種類が扱いやすいです。視線の高さでロゼットを見せたい場合は、朧月や月美人を台に載せ、茎の角度を少し後傾させるだけで印象が変わります。窓辺の縦ラインを強めたいときは、美空の鉾やマサイの矢尻が省スペースで効果的に働きます。

デメリットと対策も押さえます。木立ち・ロゼット茎伸長型は上部が重く、転倒や折れのリスクが相対的に高まります。深鉢や重めの陶器鉢で重心を下げ、根鉢は浅植えにし過ぎないこと。棒状・柱状型は乾燥に強い反面、根詰まりに気づきにくく成長停滞を招きがちです。年1回の植え替えや根の点検を習慣化すると安心です。前述の通り、節間が間延びして葉が疎らな“ひょろ長さ”は徒長のサインですから、置き場の明るさと通風、水のメリハリを見直すだけで、同じ“縦”でも引き締まったシルエットに近づきます。

多肉植物で長くなる種類は?

ここでは「本来の性質として長く育つ種類」を中心に整理します。前述の通り、細く間延びした“ひょろ長さ”は徒長で、日照や水分の見直しが先決です。一方で、木立ちや茎を伸ばして見せ場を作るタイプは、置き方次第でインテリアの主役になります。

まず木立ち・低木化しやすいグループです。クラッスラの花月(いわゆる金のなる木)、星の王子、南十字星、ゴーラムは枝分かれしながら高さと横幅を出します。ポーチュラカリア・アフラ(雅楽の舞)も幹が早く充実し、剪定で盆栽風の樹形を作りやすいです。こうした“木もの”は重心が高くなりやすいので、深めで重さのある鉢を選ぶ、株元に化粧砂利を敷いて安定させる、という工夫が安全面でも役立ちます。

次に「ロゼット+伸びる茎」の造形を作るタイプです。グラプトペタルムの朧月やブロンズ姫、パキフィツムの月美人・星美人は、茎を上へ(あるいは斜めに)伸ばしながら先端のロゼットが重く育ちます。高めの棚やスタンドに置く、鉢を少し後傾させて視線の高さでロゼットを見せる、といった飾り方がはまります。途中で頭が重くなったら、頂部をカットして挿し木、株元からの脇芽で更新する「胴切り」が形を整える近道です。

季節で背を伸ばす木質茎ロゼットならアエオニウムが代表です。黒法師やサンバーストは涼期(秋〜春)にぐっと伸び、夏は休みに入ります。夏は明るい日陰+強い通風で水を控え、秋口に夜温が下がり始めたら潅水を戻す——この切り替えが均整の取れた樹形を支えます。支柱は細い竹やカーボンロッドを株元に沿わせ、柔らかい結束材で“8の字”に軽く留めると目立ちません。

棒状・柱状の“直線シルエット”を作るなら、美空の鉾(セネシオ/キュリオ)、七宝樹、サンセベリア類が有力です。縦ラインがすっきり出るため、狭いスペースの景色づくりに使いやすいです。室内では窓に対して鉢を半回転ずつ週1回動かすと、光に片寄らず真っすぐ伸びます。強風で倒しやすい屋外設置では、壁面沿いに置いて風を逃がすと安心です。

一方で“長さ”を下方向に生かすグループも覚えておくと便利です。グリーンネックレスや三日月ネックレスなどの下垂型セネシオ、リプサリス類(森林性サボテン)は、ハンギングや高棚で落ち感を演出できます。ここでは直射の強さよりも「明るさ+通風」を優先し、鉢の中まで乾いたら一度でたっぷり与える運用が合います。

扱いの注意点をまとめます。長くなる種類は上部が重く、転倒・折損のリスクが相対的に高まります。深鉢・重めの陶器鉢・大きめの受け皿(※水は溜めない)で重心を下げ、搬送時は幹を握らず鉢を持つのが基本です。剪定は“伸びに任せる時期”と“詰めて作る時期”を季節で分け、春秋の生育期にカット&差し戻し、夏と真冬は無理にいじらない、と決めておくと失敗が減ります。そして、前述の通り徒長との見分けが曖昧なときは、葉の詰まり・幹の自立・ロゼットの密度を基準に判断してください。いずれにしても、置き場と鉢選びを少し工夫するだけで、“長さ”はむしろレイアウトの武器になります。棚の余白を縦で埋める、寄せ植えの奥行きを強調する、目線でロゼットを切り取る——この三点を意識すれば、長くなる種類はぐっと映えやすくなります。

多肉 エケベリア 大型種

エケベリアはロゼットの造形美が魅力ですが、大型種・大型化しやすい選抜を狙うと一鉢だけで主役級の存在感を作れます。ここでは「どれを選ぶか」「どう大きく締めるか」を、初めての方でも再現しやすい手順で整理します。

まずは代表品種から。七福神(imbricata系)は群生・大株化が得意で、直径20cm超の“皿”のような景観をつくりやすいです。高砂の翁(gibbiflora系フリル)は波打つ葉が広がり、条件次第で30cm級まで伸びやすいです。ラウリンゼやリラシナは銀葉で締まりやすく、中〜大型に育てると端正な輪郭が映えます。カンテは白粉の厚い大ロゼットで、扱いはやや繊細ですが見映えは抜群です。アフターグローは大輪の紫バラのような迫力が出やすく、サブリギダ、パリダ、コロラータ大型選抜、アガボイデス(レッドエッジ/リップスティック等)もサイズを狙える候補です。どれだけ迷っても、七福神(丈夫)+フリル系1株+銀葉系1株という三本柱にすると全体のバランスが整います。

ここで“大きく・美しく”を両立する栽培設計です。主に四点をチューニングします。

光量:春秋は午前〜昼の直射+通風で葉を締めます。夏は30〜40%の遮光(レース越し等)に切り替え、葉焼けを避けつつ明るさは確保します。冬は霜と放射冷却を避け、午前光中心に。週1回の四半回転で均等に当てるとロゼットが偏りません。

風:いくら日当たりが良くても、風が止まると蒸れます。屋外は風通しの良い棚上、室内はサーキュレーターを弱で常時。これが出来れば病害も出にくくなります。

用土:水はけと通気を最優先に、赤玉硬質小粒6:軽石小粒3:腐植1(または無機100%)が扱いやすいです。フリル系・大型銀葉は鉱物質寄りにすると輪郭が崩れにくいです。

鉢:ロゼットが横に広がるため浅鉢が基本ですが、乾き過ぎる環境では中深鉢に変更し、乾湿のリズムを安定させます。素焼きは締まりやすく、プラ鉢は乾きにくい——この差も覚えておくと調整が早いです。

水やりと施肥は“締め”の出来を左右します。前述の通り、日数で決めず「乾いたら一度でたっぷり」。受け皿の水は必ず捨てます。夏の午後と冬の夜の潅水は温度ショックを招くので、朝(夏)・昼前後(冬)に寄せると安全です。肥料は緩効性を春と秋にごく少量、液肥は月1回薄めで十分です。やり過ぎは節間が伸び、せっかくの大輪が“平たく間延び”しやすくなります。

仕立てとメンテも具体的に。古葉はこまめに外して株元を乾かし、カイガラムシの温床を作らないようにします。花茎は観賞後に早めに切り戻すと体力の消耗を防げます。ロゼットが持ち上がり茎が露出してきたら、胴切りで高さをリセットし、頭は挿し木、株元は芽吹き待ち——こうすれば若返りと増殖を同時に進められます。群生しやすい七福神は、込み合った子株を間引いて風を通すだけで見栄えが数段上がります。

トラブル回避も押さえます。大型ロゼットは葉焼け面積が大きく、特にカンテやアフターグローは粉が剥がれると質感が戻りません。触り過ぎず、夏は午後のみ遮光で守るのが無難です。低温多湿は根傷みの温床ですから、寒冷地では夜間だけ屋内に取り込む、あるいは雨除け下で管理します。斑入りや淡色個体はさらに焼けやすいため、午前光+高通風で“明るいけれど柔らかい”光を意識してください。

最後に、サイズアップの時間設計です。植え替えは春または秋の立ち上がりに年1回を目安にし、根鉢一回りアップで無理なく更新します。“早く大きく”より“締めて広げる”が大型エケのコツです。つまり、光と風で葉を詰め、水は乾湿メリハリ、鉢は過不足ないサイズ——この積み重ねが、直径だけでなく“輪郭の美しさ”まで伴った本物の大株につながります。いずれにしても、スペースと明るさを確保し、季節ごとに小さく調整をかけるほど、狙い通りの大輪に育ちやすくなります。

上級者向けの多肉植物は?

ここでは「季節管理がシビア」「生育リズムが独特」「作り込みの幅が大きい」という観点で、腕試しに向くカテゴリを厳選します。単純に珍しいだけではなく、環境の微調整や観察量が結果に直結するタイプを中心に据えます。もしかしたら難しそうに聞こえるかもしれませんが、管理指標と失敗ポイントを押さえれば、再現性は十分に高められます。

まず、夏休眠の冬型グループです。前述の通り、アエオニウム(黒法師、サンバーストなど)は猛暑期に傷みやすく、秋〜春の涼期に一気にロゼットを充実させます。夏は直射を避けた明るい日陰+強めの通風で断水〜ごく控えめ、秋口に夜温が20℃を切り始めたら潅水を段階的に再開すると形が締まります。タイミングを誤ると根腐れや葉焼けを招きやすいので、最低・最高温度のログ取りが助けになります。

次にメセン類のリトープスやコノフィツム。脱皮期に断水する、夜温が下がる季節は吸水が進む、といった“逆転リズム”を体で覚える必要があります。リトープスは深根性のため、やや深めの鉢に鉱物質用土(赤玉硬質小粒4・軽石小粒4・砂やゼオライト2など)を推奨します。旧葉がしぼみきるまでの潅水は禁物で、与えるなら秋の立ち上がりから微量ずつ。コノフィツムは夏の休眠中に強光を避け、薄紙や遮光ネットで“柔らかい明るさ”を維持すると状態を落としにくいです。

“形を作る難しさ”という意味では、原種寄りのエケベリアや大型・選抜株が上級者向きです。色を締め、ロゼットを平たく保つには、光量・風・鉢サイズ・用土・施肥のバランスを季節ごとに振り分けます。例えば、春秋は午前直射+通風でしっかり締め、夏は30%前後の遮光に切り替え、冬は放射冷却に注意しつつ昼の光を確保します。肥料は緩効性をごく少量に抑え、徒長しやすい時期は断肥で“守り”。発色を狙う時期は寒暖差を活かして“攻め”に転じる、といった切り替えが鍵になります。

コーデックス(塊根)系も外せません。パキポディウム(グラキリス、ホロンベンセ等)やアデニウムは、低温期の根傷み・春先の発根管理が難所です。最低温度15℃を割るなら断水寄りで越冬し、春の芽動きに合わせて一度だけ腰水で根を起こし、その後は鉢底からの潅水に戻します。太らせたいなら、生育最盛期に“乾いたらたっぷり”の強めのメリハリと高照度、そしてやや深鉢で根を走らせる設計が効きます。ディオスコレア・エレファンティペス(亀甲竜)は冬型で、葉が黄変し始めたら早めに水を切り、休眠中は風通しと乾燥を優先します。

ユーフォルビアの難物(オベサ、ホリダ等)は、白い乳液(ラテックス)が皮膚刺激になるため、剪定や植え替え時は手袋と保護眼鏡を用意してください。用土は有機を控えた鉱物質ベースが無難で、過湿は即トラブルに直結します。斑入りや綴化・モンストはさらに一段階デリケートです。斑は葉焼けしやすく、弱光では徒長しやすいという二重のハードルがあるため、午前光中心+可変遮光で“ギリギリの明るさ”を探る姿勢が求められます。

サボテンではアリオカルプス、アズテキウム、コピアポア系が挑みがいのある相手です。極端にゆっくり育つため、潅水の“我慢”が試されます。鉢は通気の良い素焼きや駄温鉢、用土は軽石・赤玉硬質・川砂中心で、表土を硬めの砂利で覆うと首元の蒸れを抑えられます。気温が高い時期の夜水は避け、午前のうちに与える運用へ切り替えると失敗が減ります。

ここで、上級者が使う“管理メソッド”をまとめます。

・指標化:温湿度計と簡易照度計を常設し、最低・最高をメモします。週単位のグラフが作れると、遮光や潅水間隔の修正が速くなります。

・用土の切り替え:生育が鈍る株は、次回植え替えで有機比率を一段下げ、粒度を均一化。反対に活着が弱い苗は中粒赤玉を増やし、根を張らせてから鉱物質に寄せます。

・鉢の最適化:根鉢より一回り大きい程度で止め、深鉢・浅鉢を株の性質に合わせて使い分けます。深根性(リトープス等)はやや深鉢、面で広がるロゼットは浅鉢が安定します。

・光のチューニング:季節で遮光率を可変にし、週1回の四半回転で均等照射。LED補光を使うなら6〜10Wクラスを20〜30cm上から8〜12時間が扱いやすいです。

失敗しやすいポイントも具体的に。いくら心配でも“ちょい足し水やり”は最短で根腐れに進みます。鉢底から流れるまで与え、受け皿は必ず捨ててください。夏の午後や冬の夜の潅水は温度ショックを招きやすいので、朝(夏)・昼前後(冬)に寄せた運用が安全です。植え替え直後の直射も厳禁で、活着までは明るい日陰+通風に置くと回復が早まります。

ステップアップの道筋を挙げます。まずはアエオニウムで“夏の我慢・秋の攻め”を体得。次にリトープスで脱皮期の断水を徹底し、潅水再開のタイミングを自分の環境で掴みます。ここまで安定したら、原種エケベリアのロゼットを“平たく・厚く”維持する練習へ。最後にコーデックスの発根管理や、ユーフォルビア難物の過湿回避に挑むと、管理の引き出しが一気に広がります。

なお、トゲの強い種類や毒性のある乳液を持つ株は、動線から外し、作業時は保護具を使います。ペットや小さなお子さまが触れる環境では、選ぶ種類や置き場所を再検討してください。いずれにしても、「水を与えない勇気」と「与えるべき瞬間の見極め」が上級管理の中心にあります。観察→記録→微修正を繰り返せば、株は応えてくれますし、あなたの“作りたい姿”に着実に近づいていきます。

バラみたいな多肉植物の名前は?

ここでは“バラ見え”するロゼット多肉を系統別に挙げ、選び方と育て方のコツまでまとめます。言ってしまえば、鍵は「花弁のように重なる葉(ロゼット)」「色のグラデーション」「輪郭のシャープさ」です。まず王道はエケベリア属で、桃太郎・リラシナ・ラウリンゼ・ローラ・サブセシリス・アガボイデス(レッドエッジなど)・ブルーバード・ミニマ・七福神・野ばらの精が定番になります。葉先が軽くつんと立ち、粉(ブルーム)がのる品種は花弁の質感に近づきます。高砂の翁のようなフリルタイプは“大輪のバラ”の存在感が出やすく、黒紫に沈むブラックプリンス系はシックなアンティーク調に映ります。店頭では花野ばら・聖夜のバラのように“バラ”を冠した流通名も多く、探しやすい指標になります。

一方で、エケベリア以外にも候補は広いです。グラプトベリア(デビー、ピンクルルビー)やグラプトペタルム(朧月)は、ふっくらした花弁風の葉が層を作り、角度次第でまさにバラ。アエオニウムの黒法師・サンバーストは大きな光沢ロゼットで“花飾り”のように開きます。パキフィツム(月美人・星美人)は丸弁のバラを思わせる柔らかさが出やすく、寄せ植えの主役にもしやすいです。ここで、同じ“ロゼット”でも属ごとに生育型と扱いが異なるため、後述の置き場と季節調整が形の維持を左右します。

選び方のコツを具体化します。まず、写真だけで決めず現物の中心(成長点)を覗きます。中心がぎゅっと立ち上がり、葉が等間隔で重なっていれば“締まったバラ”。逆に中心が開いて見える株は、購入後も平咲きになりやすいです。葉のフチが欠けていないこと、粉が均一に残っていることも質感の決め手になります。鉢は浅鉢に赤玉硬質・軽石小粒主体の水はけ配合を合わせ、根鉢より一回り大きい程度に留めるとロゼットが崩れにくくなります。

ここから“バラ見え”を保つ環境設計です。まず光。いくら耐陰といってもロゼット多肉の締まりは光量に正比例します。屋外なら午前の直射+通風、室内なら南〜東窓のレース越し+照度1,500〜3,000lx以上を狙い、週1回の四半回転で均等に当てます。水は「乾いたら一度でたっぷり」。日数固定より、竹串で内部の乾きを確かめてから与えると節間が伸びにくく、花弁状の重なりが維持できます。肥料は緩効性をごく少量、または生育期に薄い液肥を月1回。やり過ぎは軟弱化の近道です。

色づきも“バラ感”に直結します。昼夜の寒暖差が出る春秋は発色が良く、桃太郎やラウリンゼは縁が色づいて花弁の陰影がはっきりします。夏は葉焼けを避けつつ明るさを確保するため、午後だけ遮光ネットやレースで30%前後の遮光にすると形が崩れません。冬は放射冷却と霜対策で夜間だけ屋内へ取り込む、もしくは不織布で覆うと傷みを避けられます。

飾り方で“バラ度”をさらに引き上げる方法もあります。例えば、白・薄グレーの鉢に明るい化粧砂を薄く敷き、単頭ロゼットを一株だけ“花のように”見せると洗練されます。他の例であれば、同系色を3株並べて“ブーケ”の構成にし、背の低いものを手前に、やや大きいものを奥に配置します。古葉はこまめに外して輪郭を整え、雨で粉が流れてしまう場所は避けると質感が長持ちします。

デメリットと注意点も押さえます。ロゼット大ぶりの品種は真夏の直射で葉焼けしやすく、冬の凍結で縁が傷みがちです。アエオニウムのいくつかは花後にそのロゼットが枯れる性質(単発生)を持つため、花茎を見つけたら株分け・差し芽で“次”を準備すると安心です。粉(ブルーム)は触ると戻らないため、葉拭きは控え、鉢や棚の清掃で見映えを保ちます。名称は園芸名と学名が混在し、同名異個体や交配差も珍しくありません。ここで、購入時のラベルを保管し、日照・潅水の記録を残すと自分の環境での“ベスト条件”が早く見つかります。

もし迷ったら、まずは桃太郎・ローラ・ラウリンゼのいずれか一株から。次に色味を変えてデビーやブルーバードを足し、季節が合うときに高砂の翁で“フリルの大輪”を1点投入します。こうしてロゼットの重なり・色・輪郭を意識して揃えるだけで、鉢植え全体が“バラのアレンジメント”のようにまとまり、日々の景色がぐっと華やぎます。

幸運を呼ぶ多肉植物は?

ここでは園芸やインテリアの文脈で“縁起が良い”と親しまれてきた代表を、置き場所や育て方のコツと一緒にまとめます。前述の通り、風水や験担ぎは文化的な楽しみ方であり科学的な保証ではありません。ただ、空間が整い、日々の手入れで気分が上向くことは大いに期待できます。ここから、初めての方でも取り入れやすい順に紹介します。

まず筆頭はクラッスラ・花月(通称:金のなる木)です。丸く厚い葉がコインに見立てられ、商売繁盛や金運の象徴として長く親しまれてきました。斑入りの姫黄金花月や黄金花月は明るい印象で、玄関やリビングのコーナーに置くと視線が集まりやすいです。むしろ、大鉢で無理に存在感を出すより、直径10~12cmの小~中鉢から始めて“清潔に保つ”ほうが印象は良くなります。

次にポーチュラカリア・アフラ(雅楽の舞など)。小葉が密に茂り、剪定で枝数が増えるほど“繁り=繁栄”のイメージと重ねやすい一鉢です。樹形づくりが楽しめるため、盆栽風に低く仕立てると和の空間にも合います。ここで、剪定は春~初夏または秋に軽めに行い、切り戻した枝は挿し木で増やすと循環が生まれます。

仕事運や厄除けのイメージで語られることが多いのはサンスベリア(ローレンチー、サムライドワーフなど)です。剣状の葉がまっすぐ立ち上がり、デスク脇でも場所を取りません。耐陰性が高めとはいえ、“明るい窓辺+通風”に置くと姿が締まります。いずれにしても、寝室などで大鉢を選ぶ場合は圧迫感が出ない位置を選ぶと日常のストレスを避けられます。

清潔感や調和を演出したい場所にはハオルチア(十二の巻・オブツーサ系)が好相性です。トゲがなく、ガラス質の“窓”や白い縞模様が瑞々しい印象を与えます。これは直射より“明るい日陰”で形を保ちやすい性質があるため、書棚の一段や洗面台近くの明るいカウンターなどでも扱いやすいです。

名前そのものが縁起を連想させるエケベリアも選択肢になります。七福神は群生すると見栄えが良く、桃太郎のロゼットは“花が咲いたように整う”ため、ダイニングや来客の目に留まる棚に向きます。ただし、強い直射と過湿の両極端で崩れやすいので、レース越しの光と乾湿のメリハリを意識してください。

さらに遊び心が欲しいなら、クラッスラ・ゴーラム(宇宙の木)やホービットも面白い存在です。指先のような葉が群がる造形は会話のきっかけになり、リビングの飾り棚で“楽しさ”を演出できます。もちろん、通路など人が触れやすい場所には鋭いトゲを持つサボテンを置かないなど、安全面の配慮は欠かせません。

ここで、置き場所別の実践例を挙げます。

・玄関(第一印象を整える):花月系の小~中鉢を腰高の台へ。丸葉は柔らかい雰囲気を作り、来客時の動線を邪魔しません。砂利や化粧石を薄く敷くと清潔感が増します。

・ワークデスク(視線の邪魔を避ける):ハオルチアやサンスベリアの小型種。高さ15~25cmに収まるものを片隅へ、PC画面に反射しない位置に置きます。

・リビングのコーナー(存在感と安定感):雅楽の舞を浅鉢で横に広げ、背景に明るめの壁を選ぶと枝葉の陰影が映えます。間接照明と合わせると夜の雰囲気も整います。

育て方の型は“明るく・風通し良く・乾いたらたっぷり”です。水は受け皿に溜めず、朝のうちに与えると失敗が減ります。鉢は過湿になりにくいサイズを選び、ほこりは柔らかい布で時々拭き取ります。これは見映えだけでなく病害予防にも直結します。肥料は緩効性をごく少量、もしくは生育期に薄い液肥を月1回で十分です。与えすぎは形崩れの原因になります。

注意点も具体的に。強い芳香剤の直近やエアコンの直風はストレス要因になりやすいです。窓際に置く場合は、夏の午後の直射で葉焼けしないようレース越しに調整します。ペットや小さなお子さまがいる家庭では、トゲのある種類や乳液(ラテックス)を含む多肉を動線から外し、高さのある棚に設置してください。

最後に“小物と色合わせ”で雰囲気を底上げします。白や淡灰の鉢は清浄感、素焼きは温かさ、真鍮トレーや金色のポットカバーは“華やかさ”を印象づけます。例えば、花月×白鉢×薄いベージュの化粧砂、ハオルチア×ガラスカバーなし×黒マット鉢、といった組み合わせはどの部屋にも馴染みます。こうすれば、縁起を楽しみながらも植物本来の美しさが前に出て、暮らしの景色が自然と整っていきます。いずれにしても、元気に育つこと自体が最も“運が良い”状態です。日照・風・清潔——この三点を丁寧に満たし、あなたの生活動線に合う一鉢を気持ちよく育ててください。

多肉 植物 伸びるタイプ 種類の育て方と対処法

多肉植物が上に伸びているのはなぜですか?

多肉植物が伸びて来たらどうすればいいですか?

多肉植物をぷっくりさせるには?

一番育てやすい多肉植物は何ですか?

多肉植物 水やり 何日に一回?

トイレに置くと運気が上がる多肉植物は?

多肉植物が上に伸びているのはなぜですか?

ここでは原因を「性質としての上伸」と「環境由来の徒長」に分け、見分けのコツまで整理します。さらに、花茎の立ち上がりを徒長と混同しやすい点にも触れます。

まず、性質として上へ伸びるタイプがあります。星の王子(クラッスラ)や乙女心・虹の玉(セダム)、黒法師(アエオニウム)などは、本来“木立ち化”して節ごとに枝分かれしながら背を高くします。茎がしっかり太り、葉の並びが比較的均一で、株全体が自立しているならこのケースです。下葉が少しずつ落ち、節間がほどよく見えるのも自然な経年変化だと捉えられます。

一方で、環境が合わず“ひょろ長く”なる徒長があります。主因は光不足、過湿+高窒素、そして高温多湿の組み合わせです。窓越しで照度が低い、雨続きや室内奥で日数が経つ、水やりの“ちょい足し”が習慣になっている、夏に明るさが足りないまま気温だけ高い——こうした条件が重なると、光を求める性質(光屈性)と“影を避けて伸びる”反応(シェードアボイダンス)が働き、節間が一気に伸びます。さらに、水や窒素肥料が多すぎると柔らかい組織が膨らむ方向に成長が偏り、茎が細く長くなりがちです。

ここで、見分け方を具体化します。

・茎の太さと硬さ:木立ちは下ほど太く硬く、軽く揺らしてもブレません。徒長は鉛筆芯のように細く、上部がぐらつきます。

・葉の間隔(節間):木立ちは葉が“層”を作るように並びます。徒長は葉と葉の距離が急に広がり、ロゼットが開きます。

・色と厚み:健康な上伸は品種本来の色と厚みを保ちます。徒長は色が浅く、葉が薄くなります。

・重心の安定:木立ちは鉢を回しても姿勢が崩れにくいです。徒長は窓側に強く傾きやすく、鉢回しで倒れやすい傾向があります。

・成長のタイミング:季節の生育期に少しずつ伸びるのは自然です。環境を変えて2~4週間で急に首が伸びた場合は徒長を疑います。

なお、花茎を徒長と間違えやすい場面があります。エケベリアやグラプト系は春~初夏に細長い花茎を立ち上げ、先端に花をつけます。花茎は節に小さな苞葉がつき、伸びが速く“葉の付き方が本体と違う”のが目印です。アエオニウムの一部は花後にそのロゼットが枯れる性質もあるため、花茎か徒長かを確認してから切除の判断をすると安全です。

なぜ光が決定打になるのか。これは、青色光の受容とホルモン(オーキシン)の偏りが茎の伸長を促す仕組みに直結しているためです。窓ガラスは青〜紫外域を弱める性質があり、LEDや直射の不足が続くと“縦に逃げる”反応が強まります。ここで、明るさの簡易基準を置くと判断しやすくなります。スマホの照度計アプリで、直射は1万ルクス以上、明るい日陰は2,000〜5,000ルクスが目安です。日中の実測値が常時この下限を割るなら、徒長が起きやすい環境と考えられます。

水と養分の与え方も伸び方を左右します。多肉は“乾湿の波”で根を鍛える植物です。土が乾く前に少量ずつ足す習慣は、根の呼吸を妨げ、柔らかく軟弱な茎葉を作りやすくします。特に春の生育立ち上がり期に窒素が過多だと、葉は増えても厚みが落ち、重心が上がって倒れやすくなります。逆に言えば、乾いた合図を見て一度で与える運用と、緩効性肥料をごく少量に抑える設計が、縦に暴れない“締まり”を支えます。

温度と風の条件も無視できません。夜温が高すぎると呼吸消耗が増えて組織が弱り、日中の光合成が追い付きません。夏は“朝に水、日中はしっかり風”で蒸れを避け、冬は冷え込みが強い夜間の潅水を控えると、徒長の引き金を減らせます。サーキュレーターでわずかに空気を動かすだけでも、葉間の湿気が抜けて茎が締まりやすくなります。

最後に、誤解しやすいチェックポイントをまとめます。

・鉢が大きすぎる:用土量が増えるほど乾きが遅くなり、過湿→徒長の連鎖が起きやすくなります。根鉢より一回り大きい程度に留めます。

・置き場の片寄り:窓側だけ明るいと、光のある方向へ首を振ります。週1回の四半回転で均等に当てる習慣が有効です。

・属ごとの生育型:春秋型(エケベリア、グラプト、セダムなど)、夏型(アロエ、サンスベリアなど)、冬型(アエオニウム、リトープスなど)で“伸びる季節”が違います。季節と型が噛み合っていれば“健全な上伸”の可能性が上がります。

こう考えると、「なぜ上に伸びるのか」は、遺伝的な樹形形成と、光・水・温度・養分・風のバランスの崩れが作る徒長、この二軸で説明できます。見分けのサイン(節間、茎の太さ、色、重心)を押さえ、花茎との違いを知っておけば、前述の対処(環境の是正や仕立て直し)に迷いません。いずれにしても、明るさを底上げし、乾湿の波と通風を整えるだけで、“ただ上へ”から“締まって育つ”へと姿は大きく変わっていきます。

多肉植物が伸びて来たらどうすればいいですか?

まずは現状の診断から始めます。前述の通り、自然に木立ち化するタイプか、光不足などで徒長しているのかで対処が変わります。木立ち性(黒法師、花月、乙女心など)は茎が太く、葉の間隔が一定で上へ積み上がるように伸びます。一方で徒長は、茎が細くやわらかい、葉間が間延びしてロゼットが開く、色が浅くなる、鉢を回すと片側に倒れやすい、といったサインが揃いやすいです。ここで迷ったら、昼間にスマホの照度計アプリで窓辺の明るさを測り、直射下で1万ルクス以上、明るい日陰で2〜5千ルクスを確保できているかを確認すると判断がつきやすくなります。

ここからは、環境の是正と仕立て直しを同時進行で進めます。診断だけで終わらせないために、手順を具体化します。

このため、置き場所は段階的に改善します。直射に慣れていない株をいきなり強光へ出すと葉焼けします。レース越しの明るい窓辺→午前だけ直射→半日直射、という順番で1〜2週間かけて慣らしてください。屋外なら雨が当たらない軒下で通風を確保し、エアコンの直風や熱のこもる壁際は避けます。サーキュレーターを弱で回すだけでも、茎が締まりやすくなります。

水やりは「乾いたら一度でたっぷり」に戻します。表土ではなく、竹串を5〜10分差して内部の乾きを判定し、乾いていたら鉢底から水が流れるまで与え、受け皿の水は数分で捨てます。連日の“ちょい足し”は根に酸素が回らず、さらに徒長を助長しがちです。生育が鈍る真夏・真冬は回数を控え、肥料は緩効性をごく少量にします。

それからというもの、姿の崩れが大きい株は仕立て直しを検討します。いずれにしても、清潔な手順が成功率を左右します。

・準備:剪定バサミやナイフを70%前後のアルコールで消毒します。挿し穂用の用土は乾いた軽石小粒+硬質赤玉小粒(1:1)など水はけ重視で用意します。

・カット位置:ロゼットの下、葉が3〜5枚残る高さで水平に切ります。黒法師や花月のような木立ち性は節間の少し上で切ると脇芽が出やすくなります。

・カルス化:切り口を上にして、風通しのよい明るい日陰で2〜7日乾かします。切り口が乾いて薄い皮膜が張ったら挿し頃です。濡れた状態で発根促進剤をつけると腐りやすいので、粉を軽くはたく程度に留めます。

・挿し付け:乾いた用土に1〜2節が埋まる深さで挿し、鉢は倒れにくい低重心にします。腰水や密閉ドームは蒸れやすいので、室内なら空気を弱く動かすに留めます。

・発根管理:発根までは基本断水、用土表面が舞うほど乾くなら霧吹きで縁だけ湿す程度にします。20〜28℃が適温で、直射は避けます。10〜14日後、軽く引いて抵抗があれば根が動き始めた合図です。そこから初回の少量潅水→数日後に通常の潅水へ戻します。

親株側の切り口からは脇芽が吹きやすく、株元を若返らせられます。もし頭が重くて傾きやすい種類なら、深鉢に替える、重めの陶器鉢にする、U字ピンで根鉢を固定する、細い支柱で一時的に支える、といった物理対策も有効です。鉢と用土の見直しは効果が大きく、過湿気味なら素焼き+粒大きめの用土へ、乾き過ぎる環境なら釉薬陶器+やや細粒寄りに変更すると安定します。

ここで、季節別の適期も押さえておきます。春と秋は生育が活発で、切り戻し・挿し木の成功率が高い時期です。真夏の猛暑日(35℃超)や厳冬期の最低気温が低い日には大手術を避け、光と風の改善だけに留めるのが安全です。どうしても夏に胴切りする場合は、朝の涼しい時間に行い、強光は当てずに通風最優先で管理します。

失敗例と立て直し方も具体的に挙げます。

・切った直後に葉が焼けた:光の慣らし不足です。遮光して日陰管理に戻し、7〜10日かけて再び慣らします。

・挿し穂が黒く溶けた:切り口が乾く前に挿した可能性があります。健全部位まで切り戻し、カルス化を徹底してください。

・親株がぐらつく:根腐れの兆候か用土の粒度不足です。傷んだ根を整理し、乾いた新用土に植え替え、断水と通風で回復を待ちます。

ここから21日リハビリ計画の一例です。

・1〜7日目:置き場所の慣らし+カットとカルス化。断水し、通風だけ確保します。

・8〜14日目:挿し付け後は明るい日陰で管理。引っ張り抵抗が出たら、午前中にごく少量の潅水を試します。

・15〜21日目:光を一段階強め、潅水は「乾いたら一度で」に移行。株を四半回転ずつ回して均等に光を当てます。

もちろん、木立ち性で健康に伸びているだけなら、必ずしも切る必要はありません。鉢を重めにして転倒を防ぎ、節の上で軽く摘心して分岐を促すだけで鑑賞性が上がる場面もあります。むしろ無理に詰めすぎると魅力が損なわれますので、種類の“らしさ”を残す判断も大切です。こうすれば、環境と姿を同時に整えながら、次の成長をきれいに繋げられます。

多肉植物をぷっくりさせるには?

ここでは“葉が厚く張り、輪郭がくっきりする”状態を狙います。単純に水や肥料を増やすやり方では長持ちせず、光・乾湿の波・通風・用土・温度を噛み合わせることが近道です。前述の通り、基本は「明るく、風通し良く、乾いたらたっぷり」。ここからさらに踏み込み、実践の細部を整えていきます。

まず光の作り方です。屋外なら午前の直射+午後の明るい日陰が理想で、手の影がはっきり落ちる明るさを最低ラインにします。室内管理では東~南東の窓辺に置き、レース越しから始めて1~2週間かけて直射時間を延ばすと葉焼けを避けやすくなります。育成LEDを併用する場合は、株から20~30cm上に小型ライト(6~10W程度)を設置し、8~12時間の点灯を目安にすると締まりが出ます。光を強めた日は、同時に風を少し強めると蒸れを防げます。

次に“乾湿の波”を丁寧に作ること。水やりは「乾いたら一度で鉢底から流れるまで」が軸になります。竹串や割り箸を土に5~10分差して乾き具合を確認し、湿りがなければ与える合図です。与えた直後は受け皿の水を捨て、鉢の周りに停滞した湿気をサーキュレーターで軽く飛ばします。ちょい足しの頻回潅水は根の呼吸を妨げ、葉が薄くなりがちなので避けましょう。

用土と鉢の見直しも効果が大きい要素です。配合は水はけ優先で、例えば市販の多肉用土7に対して軽石中粒2+硬質赤玉中粒1のように“粒感”を確保します。根鉢より一回り大きい鉢に留め、過去に根腐れを起こした株は素焼きや浅鉢で乾きやすさを優先するのが無難です。反対に乾きが早過ぎる環境では、釉薬あり陶器やプラ鉢を選ぶと安定します。肥料は緩効性を少量、もしくは生育期に薄めの液肥を月1回程度で十分です。与え過ぎは軟弱徒長の原因になり、ぷっくり感を損ねます。

温度・風・清潔さは“仕上げ”の要素と考えます。昼夜の寒暖差が少しあるだけで色と張りが出やすく、真夏の高温多湿は最も形を崩します。夏は午前中の水やり+日中の通風を徹底し、葉の付け根に水が溜まったときはティッシュで吸い取るとトラブルを避けやすいでしょう。古葉や落ち葉は病害の足場になりやすいため、こまめに取り除いて株元の風通しを上げます。

ここで“ぷっくりの可視化チェック”を用意しておきます。

・葉の厚み:親指と人差し指で軽くつまんだとき、弾力があり指跡が残らない。

・ロゼット角度:外葉が水平~わずかに上向きで、中心が締まっている。

・葉面の粉(ブルーム):白い粉が均一に残り、擦れや水跡が少ない。

・色:季節相応の発色が出ている(セダム系は秋に先端が色づくなど)。

このうち二つ以上が崩れていれば、光不足か過湿を疑って調整します。

種類別の“効かせどころ”も押さえておくと、仕上がりが早くなります。

・パキフィツム(月美人・星美人など):春秋に強めの明るさ+しっかり乾かすと、葉に張りが戻ります。葉面の粉が命なので、葉には直接水をかけない運用が合います。

・エケベリア(七福神、ラウリンゼなど):夏は30~40%程度の遮光下で形を守り、秋の光で一気に締め直すイメージです。中心に水を溜めない注水が基本になります。

・アエオニウム(黒法師など):冬生育型なので、涼期に光と潅水を確保します。夏は半休眠させ、風だけしっかり当てて無理に水を入れない方が崩れません。

・ハオルチア/ガステリア:直射より“明るい日陰”と通風の質でぷっくり感が増します。窓越し管理やLED下でじわっと厚みが出るタイプです。

“やり過ぎ/足りない”のサインも早めに見抜きます。

・水過多:葉が透明っぽく柔らかい、株元がぐらつく、土が長く湿ったまま。対策は断水+通風強化、必要なら植え替えです。

・水不足:葉がシワ寄り、軽くなる。暖かい時間帯にたっぷり与え、24時間でハリが戻るか確認します。戻らない場合は根のダメージを疑います。

・光不足:節間が伸びる、色が浅い、ロゼットが開く。置き場を一段明るくし、数日ごとに株を四半回転させると回復が早まります。

仕上げに“14日×3セットのミニ計画”を提案します。

・1~14日目:置き場所慣らし。光を一段上げ、通風を追加。乾いた合図が出たら一度で与え、葉に水を残さないことに集中します。

・15~28日目:乾湿の波を拡大。前回より半日~1日だけ乾かす時間を延ばし、給水後はファンで湿気を飛ばします。古葉を整理して株元を軽くします。

・29~42日目:仕上げの微調整。LEDの照射距離や点灯時間を少し上げ、肥料はごく薄く。形が整ってきたら回す頻度を下げ、向きの固定で発色を狙います。

むしろ、難しいテクニックは不要です。光を“じわっと強く”、水は“メリハリを大きく”、風で“湿気を滞らせない”。これらの理由から、基本動作の正確さがそのまま“ぷっくり”という見た目に反映されます。環境に合わせて一つずつ強化していけば、葉の厚みとハリは確実に戻ってきます。

一番育てやすい多肉植物は何ですか?

ここでは「失敗しにくい」「流通が安定」「環境対応力が高い」という三つの基準で、最初の一鉢に向く候補と始め方を具体化します。まず筆頭はグラプトペタルムの朧月です。乾燥や高温にかなり強く、多少の置き場所のブレがあっても形が戻りやすい性質があります。葉挿し・挿し木の成功率が高いので、増やす楽しみも早く味わえます。次にセダムの乙女心と虹の玉。屋外の明るい半日陰でよく締まり、色変化もはっきり出ます。室内中心で育てたいなら、ハオルチア(十二の巻・オブツーサ系)やガステリアが堅実です。直射を避けた明るい場所で姿を保ちやすく、鉢替え頻度も少なめで済みます。

一方で、店頭でよく見かけるエケベリア全般は人気ですが、光量が不足するとロゼットが開きがちです。もちろん七福神やラウリンゼのように育てやすい品種もあります。ただ、最初の成功体験を重ねるという観点では、朧月・乙女心・ハオルチアの三本柱から始めると管理の勘所がつかみやすいでしょう。

ここで「置き場所別の選び方」をまとめます。

・屋外(ベランダ・軒下)を確保できる:朧月、乙女心、虹の玉が最有力です。午前の直射+通風が得られるなら、色も締まりやすくなります。

・室内の窓辺(東向き・レース越し)中心:ハオルチア、ガステリア。強い直射が続かない環境でも形を保ちやすく、デスクにも置きやすいです。

・日照が厳しめ(北向き/窓が小さい):小型の植物育成LED(6〜10W)を20〜30cm上から8〜12時間。ハオルチア系+LEDの組み合わせが安定します。

購入時は次のチェックリストが役立ちます。

・葉が密に詰まっている(節間が間延びしていない)。

・中心(生長点)が立ち上がり、ぐらつかない。

・下葉が瑞々しく、黒ずみやカビ臭がない。

・用土表面が常に濡れていない(管理が適正だったサイン)。

・名札が付いている(生育型や置き場所を調べやすい)。

そして初期セットアップです。私は次の手順をおすすめします。

鉢と用土:根鉢より一回り大きい鉢に、多肉用培養土をベースとして軽石や硬質赤玉を2〜3割混ぜ、水はけを強化します。釉薬ありの陶器やプラ鉢は乾きが穏やか、素焼きは乾きが早い——住環境に合わせて選びます。

置き場所慣らし:屋外管理に移す場合は、レース越し→午前光→半日直射と1〜2週間かけて段階的に。室内なら東〜南東窓辺が起点です。

水やり:乾いたら鉢底から流れるまで一度に。受け皿の水は数分で捨てます。春・秋は7〜14日間隔、夏は長め、冬はかなり控えめが目安になります。

施肥:緩効性肥料をごく少量、もしくは生育期に薄い液肥を月1回。与えすぎは軟弱徒長の原因です。

よくある失敗と立て直し方も押さえます。

・徒長してしまった:光量不足が主因です。置き場所を一段明るくし、風通しを確保。朧月や乙女心なら、時期を選んで胴切り・挿し木で姿を整えられます。

・根腐れ気味:土が常に湿っていたサインです。断水して風を当て、必要なら抜き上げて黒変根を整理し、新しい乾いた用土へ。次回から「乾いたらたっぷり」に修正します。

・葉焼け:急な強光が原因です。遮光率30〜40%のネットやレースカーテンで調整し、数日かけて慣らします。

そして「最初の90日プラン」を用意しておくと迷いません。

・1〜2週目:移動直後は環境慣らしに集中。水は“乾いたら一度だけ”。

・3〜6週目:乾湿リズムを体に覚えさせる時期。朧月・乙女心は少し強めの光へ、ハオルチアは直射を避けつつ明るさを上げます。

・7〜12週目:形の微調整。回転させて均等に光を当て、不要な下葉を整理。朧月は小さな葉挿しにも挑戦できます。

デメリットや注意点も明確にしておきます。セダム系は室内弱光で徒長しやすい、ハオルチアは真夏の直射で葉焼けしやすい、という“置き場所適性の差”があります。また、ペットや小さなお子さまがいるご家庭では、誤食の可能性を考えて手の届かない位置に設置してください。香りの強い消臭剤の近くや、エアコン風の直射はストレスになりやすいため、少し外した配置が無難です。

こう考えると、最初の一鉢に迷ったときは——

・屋外半日陰がある→朧月・乙女心。

・室内管理が中心→ハオルチア・ガステリア。

・色変化や増やす楽しさを早く味わいたい→朧月+乙女心の2鉢スタート。

この三択が実用的です。何はともあれ、「明るく・風通し良く・乾いたらたっぷり」の基本を守れば、丈夫な種類は応えてくれます。最初の成功体験を積み上げてから、七福神やラウリンゼ、黒法師といった“次の一鉢”へ広げていくと、管理の幅が自然に広がっていきます。

多肉植物 水やり 何日に一回?

前述の通り、「乾いたらたっぷり」を季節と生育型に合わせて運用するのが基本です。ここでは“何日に一回”を決め打ちにしないための実践手順、環境別の微調整、失敗サインの見極めまでを具体化します。

まずは判定→給水→後処理の三段階で考えます。

乾きの判定:竹串や割り箸を土に差し、5〜10分後に抜いて冷たさや湿り気がなければ給水OKです。指で表土を押すだけでは当てになりません。鉢を持ち上げて軽いと感じるか、鉢底穴からひんやりした湿気が来ないかも確認します。

たっぷり与える:鉢底から水が勢いよく流れ出るまで一度に与えます。目安として直径9〜12cm鉢なら200〜300ml、15cm鉢なら400〜600mlを起点に、流出量が10〜20%になるよう加減します。受け皿の水は数分以内に必ず捨ててください。

後処理:水滴が葉の中心に残ると腐敗の起点になりやすいため、ロゼット中心に水が溜まった場合は軽く振るか、ティッシュで吸い取ります。粉(ブルーム)のある品種は葉に直接かけないよう用土めがけて注ぐと美観を保てます。

このとき季節×生育型で間隔の“幅”を持たせます。春・秋(日本の多くの地域で好適期):春秋型(エケベリア、グラプト、セダムなど)は屋外7〜14日、室内10〜14日の範囲で乾きに応じて。夏(猛暑期):春秋型は14〜21日に延ばし、朝の涼しい時間だけ与えます。夏型(アロエ、サンスベリア、ユーフォルビアの多く)は7〜14日で動きますが、蒸し暑い夜は避けたほうが無難です。冬(寒冷期):春秋型は月1〜2回まで絞り、夏型は月1回以下に。冬型(アエオニウム、リトープス、コノフィツムなど)は7〜14日で控えめに与えます。いずれも“竹串サイン優先”で調整してください。

ここで環境差の影響を整理します。

・鉢素材と形:素焼きは乾きやすく頻度が増え、プラ鉢や釉薬陶器は乾きにくい傾向です。深鉢は保水時間が長く、浅鉢は短くなります。

・用土:粒が粗い配合(赤玉中粒+軽石など)は早く乾き、細粒や腐植が多い配合はゆっくり乾きます。植え替え直後は根が回っていないため“乾きが遅いのに吸えない”期間が生じます。ここでは間隔を長めに取ります。

・置き場:南〜東向き窓辺や屋外の明るい場所は乾きが早く、北向きや室内奥は遅れます。サーキュレーターで空気をわずかに動かすだけでも乾き方は安定します。

水の“質”と“温度”も結果に影響します。塩素は通常そのままで問題ありませんが、硬度が高い地域水は鉢表面に白華が出やすくなります。気になる場合は月1回の底面からの潅水か、たっぷりの上からの流水で塩類を洗い流します。水温は外気に近い常温が安全です。真夏の熱湯や真冬の冷水は根を傷めます。

次に“やり過ぎ”と“やり足りない”のサインを押さえます。

・水の与え過ぎ:葉が透けて柔らかい、株元がぐらつく、土が常に湿っている、カビ臭がする。進むと根が黒変し、葉先から黄化・脱落します。対策は断水と風通しの強化、必要なら抜き上げて古い用土を落とし、乾いた新用土へ植え直します。

・水不足:葉がシワシワ、薄く軽い、下葉から乾いて落ちる。ただし低温期の軽いシワは休眠由来の場合もあります。暖かい時間に給水し、翌日までにハリが戻るかで判断します。

品種や形状による注意点も具体的に。

・ロゼット(エケベリア等):葉の中心に水をためないよう用土狙いで注水。夏は午後の直射直後に与えないほうが焼けを避けやすくなります。

・木立ち・柱状(黒法師、美空の鉾、サンスベリア等):背が高い鉢は倒伏リスクがあるため、潅水後すぐの移動は避けます。乾湿差を大きく取ると締まりやすいでしょう。

・メセン類(リトープス、コノフィツム):脱皮・休眠のサイクルで極端に要水量が変わります。脱皮中は古葉の水分で賄うため断水寄りに。秋〜冬の活動期にだけ控えめに与えます。

スケジュール管理の工夫も挙げておきます。カレンダーやメモに「給水日・天候・場所」を記録し、竹串の乾き具合を★印で残すだけでも再現性が上がります。もし在宅時間が限られるなら、朝のルーティンに「触診→竹串→与える/見送る」の3分チェックを組み込むと続けやすいです。

最後に、避けたい習慣をまとめます。連日の“ちょい足し”、夜の冷え込み直前の潅水、風の当たらない密室での大量潅水、葉に霧吹きを常用する運用(病害の起点になりやすい)は控えめに。こう考えると、何日おきかよりも“乾いた合図を見極め、一度で済ませ、環境に合わせて間隔を伸縮させる”ことが、きれいに締まった株への近道になります。

トイレに置くと運気が上がる多肉植物は?

まず前提として、風水や験担ぎは文化的な楽しみ方です。科学的な効果を断定はできませんが、清潔で明るい空間に手入れされた緑があると、気分が整い暮らしの満足度も上がります。ここではトイレ特有の環境(狭い・湿気がこもりやすい・直射が少ない)でも維持しやすい多肉を、置き方とケアの具体策と一緒にまとめます。

このとき選びたいのは、①コンパクトで倒れにくい株姿、②弱光に比較的強い性質、③トゲが少なく安全、の三条件を満たす種類です。候補としては、丸葉で柔らかい印象のクラッスラ・花月(いわゆる金のなる木)や姫黄金花月が定番になります。丸い葉は「円満」や「蓄え」を連想させ、インテリアとしても落ち着きます。次に、ハオルチア(十二の巻・オブツーサなど)やガステリア。直射が少ない場所でも形を保ちやすく、葉にトゲがないため動線近くにも置きやすいでしょう。雅楽の舞(ポーチュラカリア・アフラ)は小枝がこんもり茂って清潔感が出ます。湿度に比較的強い森林性サボテンのリプサリス類も、明るい日陰で管理できる点が魅力です。サンスベリアはコンパクト種(サムライドワーフ等)なら圧迫感が少なく、空間の直線を整える役割を果たします。

ここで設置の工夫に踏み込みます。窓が小さく明るさが不足する場合、小型の植物育成LED(6〜10W、昼白色5000〜6500K)を20〜30cm上から8〜12時間当てると安定します。タイマーを併用すれば毎日の管理が簡単になります。壁付けの棚やニッチに置くと水跳ねを避けられ、倒れにくい重心の低い鉢を選べば安全性も高まります。鉢の素材は、湿気の多い空間では釉薬ありの陶器やプラ鉢が扱いやすく、素焼きは乾きやすい反面、白華(塩跡)が出やすい点に注意が必要です。化粧砂(珪砂や小粒の軽石)を薄く敷くと土の飛散やコバエの発生を抑えられ、見た目もすっきりします。

水やりは「乾いたらたっぷり」が基本になります。表面だけで判断せず、竹串を5〜10分挿して抜き、湿り気がなければ給水の合図と考えてください。与えるときは鉢底から水が流れるまで一度に与え、受け皿の水はすぐ捨てます。湿度が高い季節は間隔をさらに空け、朝のうちに済ませると蒸れを避けやすくなります。肥料は多すぎると軟弱に育つため、春秋の生育期に緩効性をごく少量で十分です。葉のホコリは柔らかい布で時々拭き、光合成効率と見栄えを両立させましょう。

一方で注意したい点もあります。狭い動線にトゲの鋭いサボテンを置くのは避けたほうが安心です。強い芳香剤の直近もストレス要因になりやすく、葉にスプレーが直接かからない位置へ移すと無難になります。換気扇や小型ファンで空気を循環させると、カビやカイガラムシのリスクが下がります。もし窓がない場合、週に一度は洗面所や窓辺に移動して半日ほど自然光を浴びせる“ローテーション管理”も有効です。これには株の向きを四半回転ずつ変える習慣も加えると、片側だけが間延びする現象を抑えられます。

置き場所の具体例も挙げておきます。便器の正面や真後ろは水跳ねや清掃で触れてしまう可能性があるため、視線がふっと抜けるコーナー棚が向いています。鏡の真正面は映り込みで煩雑に見えることがあるため、鏡から半歩ずらす配置がバランスを取りやすいでしょう。鉢下には耐水コースターを敷き、掃除のときはワンアクションで退避できる軽さを保つと日常の運用が快適になります。

こうして見ると、清掃・換気・適切な光の三点が揃えば、トイレでも多肉は十分に美しく育ちます。丸葉の花月系や弱光に強いハオルチア類なら、縁起ものとしてもインテリアとしても取り入れやすく、日々の手入れが気分のリズムを整えるきっかけになるはずです。

多肉植物の伸びるタイプ・種類を総括

縦伸びは「木立ち・低木型」「ロゼット茎伸長型」「棒状・柱状型」に大別できる

木立ち・低木型の代表は花月・星の王子・南十字星・雅楽の舞など

ロゼット茎伸長型は朧月・ブロンズ姫・月美人・星美人が典型

棒状・柱状型は美空の鉾・七宝樹・サンセベリア類が省スペースで映える

アエオニウムは涼期に伸び夏は休む冬型で季節の切り替えが肝要

自然な上伸と徒長の判別は節間の詰まり・茎の太さ・葉密度・自立性で行う

花茎の立ち上がりを徒長と混同しないことが維持管理の基本

照度は明るい日陰で2,000〜5,000lx以上を目安にし不足時は補光する

水やりは「乾いたら一度でたっぷり」で連日の少量潅水は避ける

季節と生育型で潅水間隔を可変化し夏は長め冬は控えめに運用する

用土は赤玉・軽石主体の排水性重視、鉢は根鉢より一回り大きいサイズが基準

胴切り・挿し木で高さをリセットし親株の脇芽更新で姿を整える

倒伏防止は深鉢・重い鉢・支柱・U字ピンで重心を下げて対応する

室内の弱光環境は6〜10Wの育成LEDを20〜30cm上から8〜12時間で安定させる

初心者は朧月・乙女心・ハオルチアから始め、見映え重視は大型エケベリアを主役に据える

記事FAQ(伸びるタイプ・徒長対策・種類選び)

Q1. 多肉植物が上に伸びるのはなぜ?

A. 2通りあります。性質(木立ち化):黒法師・花月・乙女心など、本来“背を作る”タイプ。茎が太く自立し、葉の間隔が整う。

徒長(環境由来):光不足+過湿(やや肥料過多)+高温多湿で節間が間延びし、茎が細く葉が疎になる。

Q2. 木立ち化と徒長の見分け方は?

A. 指標は4つ。①茎の太さと硬さ(木立ちは下部が太い)、②葉の密度(徒長はスカスカ)、③色と厚み(徒長は色浅く薄い)、④自立性(徒長はぐらつく)。花茎の立ち上がりと混同しないで。Q3. 伸びてしまったら何をすればいい?(最短手順)

A. ①置き場所を段階的に明るく(レース越し→午前直射→半日直射)、②水やりを「乾いたら一度でたっぷり」に戻す、③必要に応じ胴切り・挿し木で高さリセット(切り口は2〜7日乾かしてから挿す)。Q4. 胴切り・挿し木のコツは?

A. 消毒→ロゼット下で水平カット→カルス化(風通しの良い明るい日陰で乾かす)→乾いた無機質寄り用土に浅く挿す→発根まで断水&弱風。親株は節上でカットすると脇芽が出やすい。Q5. “ぷっくり”させるには?

A. 光を一段上げる+乾湿の波+通風。水は鉢底から流れるまで一度で、受け皿の水は即廃棄。用土は赤玉硬質+軽石中心の“握っても固まらない”配合。葉の中心に水を溜めない。Q6. 何日に一回の水やりが正解?

A. 固定日程はNG。竹串+鉢重量で“完全乾燥”を確認してから。目安は春秋7–14日、真夏・真冬は月0–2回(種類と環境で前後)。Q7. 縦に伸びる種類を教えて。

A.木立ち・低木型:花月、星の王子、南十字星、雅楽の舞。

ロゼット茎伸長型:朧月、ブロンズ姫、月美人、星美人、乙女心、虹の玉。

棒状・柱状型:美空の鉾、七宝樹、サンスベリア類。

冬型で背を作る:アエオニウム(黒法師、サンバースト)。

Q8. “長くなる(背丈が出る)”種類の飾り方は?

A. 高棚・スタンドでロゼットを視線高さに。木立ちは深め・重めの鉢で重心を下げる。柱状は週1の四半回転で真っ直ぐに。Q9. 大型エケベリアを主役にしたい。おすすめと育て方は?

A. 七福神、ラウリンゼ、リラシナ、アフターグロー、高砂の翁、カンテ。

育て方の軸:午前直射+通風/夏は30–40%遮光/乾いたら一度で/緩効性はごく少量。古葉は除去、花茎は早めにカット。Q10. 初心者に一番育てやすいのは?

A. 朧月(屋外向き)、乙女心・虹の玉(半日陰OK)、室内中心ならハオルチア/ガステリア。まずはこの3本柱から。Q11. 上級者向けに挑戦するなら?

A. アエオニウム(夏断水寄り→秋再開)、メセン(リトープス・コノフィツムの脱皮断水)、原種系大型エケ、コーデックス(発根管理)、難物ユーフォルビア。温湿度ログ+用土の鉱物質化が鍵。Q12. バラみたいに見える多肉は?

A. エケベリアの桃太郎、ラウリンゼ、リラシナ、ローラ、ブルーバード、七福神など。粉(ブルーム)を守る=葉に水をかけない・触り過ぎない。Q13. “幸運を呼ぶ”と言われる多肉は? 置き方は?

A. 花月(“金のなる木”)、雅楽の舞、サンスベリア小型、ハオルチア。玄関やコーナー棚に重心低めの鉢+化粧砂薄敷きで清潔に。文化的な楽しみとして取り入れて。Q14. トイレでも育てられる?

A. 可能。弱光に強いハオルチア・ガステリア、花月小型、リプサリスが候補。小型LED(6–10W)を20–30cm上から8–12時間、換気+受け皿水は即捨て。Q15. 徒長を防ぐ“毎週ルーティン”は?

A. 月〜火:全株観察(葉の張り・色・節間)。水〜木:竹串+重量で判定、乾いた鉢のみ給水。金:2–3時間送風。週1で四半回転、月1で鉢底チェック。Q16. 置き場所の即チェック基準は?

A. 明るい日陰=2,000–5,000lx(スマホ照度アプリ目安)。この下限を常時割るなら補光か移動。夏は午後だけ遮光、冬は窓から30–50cm離して冷気回避。Q17. よくある失敗と対処は?

A.連日の“ちょい足し”→断水+送風でリセット。

急な直射で葉焼け→数日遮光下で再順化。

倒れやすい→深鉢・重い鉢・支柱/U字ピンで重心を下げる。

霧吹き多用→水やりの代用にならない。根域まで一回で与えるへ修正。

Q18. 用土と鉢の基本設計は?

A. 用土=**赤玉硬質小粒+軽石小粒(6:4前後)**を起点に無機寄せ。鉢=根鉢より一回り大きい。乾きにくければ素焼き、乾きすぎなら釉薬陶器/プラに。Q19. 季節で何を変える?(超要約)

A. 春秋=“攻め”(光と水やや多め)、夏=“守り”(遮光・通風・回数減)、冬=“慎重”(昼過ぎに常温水・最低気温5℃未満は見送り)。Q20. 迷ったときの最終フローは?

A. ①竹串で中心乾いてる? → NO:待つ/YES:②最低・最高気温を確認 → ③最適時間帯に株元へ一度で → ④受け皿即廃棄+送風 → ⑤翌日張りの戻りを確認。