ローズ マリー 寄せ 植え 相性を調べている方へ。本記事は、まず「ローズマリーをどこに植えれば良いですか?」という出発点から、日当たり・通風・排水を軸に置き場所と用土を整理します。鉢選びと設計も外せませんので、「ローズマリー 寄せ植え 鉢」で失敗しにくい器とサイズ、配合土、底上げのコツまで手順で示します。いずれにしても、乾きやすさをどう担保するかが運用の土台になります。

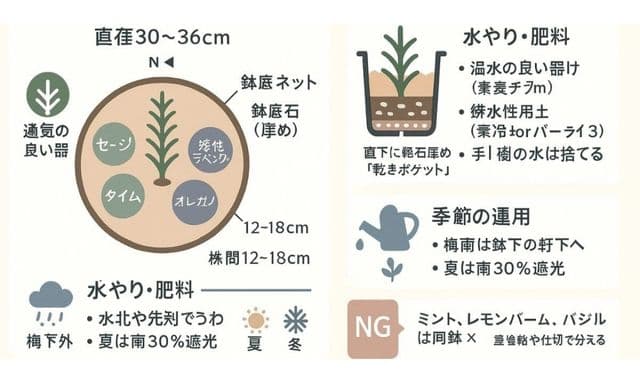

次に、組み合わせの設計へ進みます。「ローズマリー 寄せ植え ハーブ」ではセージやタイム、オレガノといった相性の良い顔ぶれの配置と株間を解説し、「ローズマリー 寄せ植え 花」ではビオラやノースポールなど季節の草花で高さと色を整える方法を紹介します。よくある疑問である「ラベンダーとローズマリーを一緒に植えるとどうなる?」には、地中海性の共通要件を踏まえた具体レイアウトで答えます。また、水分要求がずれる場面に備えて「ローズマリー 寄せ植え バジル」の二重鉢・根域仕切り・季節交代のやり方も提案します。枝の動きを活かすため、「ローズマリーの横に広がるタイプは?」の見分けと使い分けも押さえます。

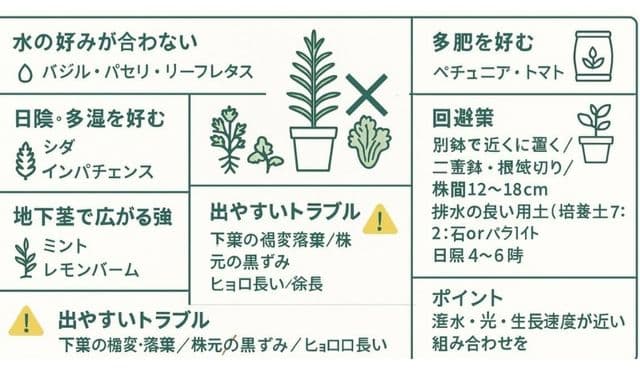

菜園の文脈では、「ローズマリーと一緒に植えると良い野菜は?」を実用目線で分解し、畝の外周配置や別鉢並べの“コンテナコンパニオン”という考え方を示します。一方で「ローズマリー 相性悪い」組み合わせを見極める基準(水分要求・光・生長速度のズレ)も明確化し、避けたい相手や回避策を先回りで提示します。さらに「ローズマリーは虫除けになりますか?」については、香り成分を活かした補助的な使い方と、発生源対策や物理バリアとの併用までまとめます。

トラブルと季節運用も網羅します。「ローズマリーがすぐに枯れる原因は何ですか?」では過湿・移植ショック・光不足などの兆候と即応手順を整理し、「ローズマリー 寄せ植え 冬」は濡らさない・凍らせない・風を通すという三本柱で越冬管理を解説します。もちろん、記事全体は実践順に読めるよう構成しており、計画からレイアウト、日々の水やりと剪定、季節の微調整まで一気通貫で理解できます。こうして“置き場・器・相手・運用”をそろえれば、ローズ マリー 寄せ 植え 相性の疑問は一本の導線で解け、見映えと育てやすさの両立が現実的になります。

記事のポイント

置き場所・用土・鉢選びと季節ごとの微調整でローズマリーを健全に育てる方法

相性の良いハーブや花・野菜、相性悪い組み合わせの見極めとレイアウト設計

水やり・剪定・越冬管理に加え、香りを活かした虫除けの実践的な運用

枯れやすい原因の診断と対処、ほふく性の使い分け、二重鉢などのトラブル回避策

ローズマリー寄せ植え 相性の基本

ローズマリーをどこに植えれば良いですか?

ローズマリーがすぐに枯れる原因は何ですか?

ローズマリーは虫除けになりますか?

ローズマリーの横に広がるタイプは?

ローズマリー 相性悪い

ローズマリー 寄せ植え 冬

ローズマリーをどこに植えれば良いですか?

まず要点を一言でまとめると、日当たりが良く、風が通り、水が滞らない場所に置けば安定します。地中海沿岸原産の性格が強く、強い光と乾きやすい根域でこそ、香りも株姿も引き締まります。ここでは「置き場所の選び方→鉢植えのコツ→地植えのコツ→季節ごとの微調整→チェックリスト」の順に具体化します。

ここで、置き場所を決める前の簡易診断を三つ挙げます。

日照…正午を挟んで4〜6時間の直射が目安です。ベランダなら南〜西向き、庭なら建物や樹木の影が短い位置が適しています。

通風…葉が揺れる程度の風が抜けること。壁に密着させず、20〜30cmだけ離すと気流が生まれます。

排水…土に水を注いで30分以内に表面水が引く状態が理想です。鉢なら受け皿の溜水が残らない設計にしましょう。

鉢植えで育てる場合は、器と用土で“乾きやすさ”を作ります。器は素焼き・テラコッタ・スリット鉢のいずれかが扱いやすく、購入ポットより一〜二回り大きいサイズを選ぶと根が早く回ります。用土は一般培養土7:軽石またはパーライト3を目安にし、握っても固まらず指先で崩れる質感に。鉢底ネット→厚めの鉢底石→配合土の順でセットし、株元直下は軽石層をやや厚めにして“乾きポケット”を作ると過湿に傾きにくくなります。ベランダではポットフィートやレンガで底上げし、床面の熱と湿気を逃がしてください。水やりは表土が白っぽく乾き、鉢が明らかに軽くなってから朝に一度。受け皿の水はその場で捨てます。

地植えは“高く植える”のがコツです。盛り土やレイズドベッドにして地面より数センチ高い位置へ定植すると、雨でも根が長く濡れ続けません。植え穴は広く浅く掘り、粗い砂利や軽石を混ぜて排水路を確保します。植え付け間隔は、立性で40〜60cm、ほふく・半ほふく性は60〜80cmが目安です。日向の南側、建物の壁から少し離した“日だまりの風裏”は、冬でも管理が容易になります。粘土質が強ければ、客土で物理的に土質を変えてから植える選択が安全です。

季節ごとの微調整も効果があります。梅雨〜盛夏は最難関です。長雨のときはひさしの内側へ寄せ、鉢なら底上げ、庭なら株元の砕石マルチで泥はねと滞水を抑えましょう。西日が強すぎる環境では、午後だけ鉢を半回転して照射面を均等にする、もしくは30%程度の軽い遮光で葉焼けを回避します。冬は南向きの軒下が定位置です。晴れた午前中にだけ控えめ潅水へ切り替え、夜間は乾いた状態で冷やすと凍傷を避けやすくなります。前述の通り、屋内長期置きは日照と風が不足しがちなので、寒波の夜だけ一時退避させ、昼間は屋外へ戻す運用が無難です。

特殊な環境では、置き方を少し変えます。強風の屋上や高層ベランダでは、風が巻くコーナーを避け、腰高の手すりやラティスで風を散らすと安定します。コンクリートの照り返しが強い場所は、鉢の色を淡色にして鉢温上昇を抑えると根が楽になります。沿岸部では塩風に比較的強い性質が活きますが、砂混じりの風で葉が傷みやすいので、建物の風下側に置くと安心です。

最後に“ここを満たせば大きく外さない”置き場所チェックをまとめます。

・直射は毎日4〜6時間以上あるか。

・株周り20cmに空間があり、葉がふわっと動く気流があるか。

・雨の直撃を避けられる位置(軒下・ひさし内側)に動かせるか。

・鉢なら底上げできるか、庭なら盛り土で高く植えられるか。

・夏の西日・冬の寒風に対して、半日の移動や軽い遮光・保温ができるか。

つまり、日光・通風・排水を基準に置き場所を決め、季節ごとの微調整を用意しておけば、ローズマリーは驚くほど強く育ちます。これが出来れば、香りも葉色も締まり、寄せ植えでも単植でも管理がぐっと楽になります。

ローズマリーがすぐに枯れる原因は何ですか?

最初に押さえておくべきは、枯れ込みの多くが「根の不調」から始まるという事実です。特に過湿・低温・通風不足が同時に起きると、根が酸欠になり、上部は水を吸えずに一気に弱ります。ここでは症状の見分け方と、今日から取れる対処を順番に整理します。

ここで、原因の“本命”から解説します。

1) 過湿と根腐れ

受け皿に水が残る、排水の悪い土、長雨に当てっぱなし――この三つが重なると危険です。サインは「下葉の褐変落葉」「株元が黒っぽく柔らかい」「土から酸っぱいにおい」。このときは、朝だけ水やりに切り替え、鉢底をポットフィートで底上げします。用土は“握るとほぐれる”配合(培養土7:軽石/パーライト3)が安定しやすく、ローズマリー直下は軽石層を厚めに仕込むと回復が早まります。受け皿の水はその場で捨ててください。

2) 植え替え・移植ショック

根鉢をほぐし過ぎたり、細根を大胆に落とすと吸水力が落ちます。植え替えは「根鉢を崩さず一回り大きい鉢へ“すぽっ”と移す(鉢増し)」が基本です。定植直後は一度だけたっぷり与えて根と土をなじませ、その後は通常の“乾いてから”サイクルに戻します。直後の強日射と肥料は避け、1週間ほどは風の通る半日向で養生すると安定します。

3) 剪定位置のミス

木質化した深い位置で強く切ると、新芽が動きにくくなります。前述の通り、柔らかい緑の部分を2〜3節残して摘芯し、混み合った内側の枝を根元で1〜2本だけ抜く“間引き”で光と風を通しましょう。花後の軽い整枝に留めると安全です。

4) 光量不足・風通し不足

長雨や室内管理では徒長し、葉色が薄くなって病害虫も寄りやすくなります。南〜西向きの軒下へ移動し、鉢を週1回半回転して均等に光を当てます。株元まで風が抜けるよう、葉が常時触れ合う部分を少しだけ間引くと、蒸れの温床を断てます。

5) 低温・凍結・長雨の複合ストレス

寒波で鉢土が凍る、あるいは冬の濡れっぱなしはダメージが大きいです。晴れた午前中だけ控えめに与え、夜間は乾いた状態で冷えるように運用します。南向きの軒下に寄せ、必要なら鉢の外周に麻布やプチプチを巻いて側面だけ保温してください。雪が乗ったら、枝が折れる前にやさしく払い落とします。

6) 肥料と用土のミスマッチ

濃い液肥の頻用は根を傷め、徒長して香りもぼやけます。施肥は春と秋に緩効性肥料を“少量だけ”。ピート多めで保水が強すぎる土は向きません。軽石・パーライトを混ぜ、排水に寄せるとトラブルが減ります。大きすぎる鉢も乾きが遅く過湿の温床になるため、サイズは段階的に上げましょう。

7) 害虫・病気のきっかけ

過湿と通風不足が続くと灰色かび病などが立ち上がり、逆に乾燥しすぎる室内ではハダニが増えます。葉裏への霧吹きで物理的に落とし、黄変葉は早めに除去します。アブラムシ・コナジラミは初期に粘着板で捕殺し、株間を詰めないだけでも発生は抑えられます。

ここから、症状別の早見メモを示します。

・下葉が次々茶色→過湿の疑い大:水やり間隔を延ばす/受け皿の水は即廃棄

・茎基部が黒く柔らかい→根腐れ進行:乾く鉢へ速やかに鉢増し/軽石層を増やす

・全体がひょろ長く淡色→光不足:より明るい位置へ移動/内側の間引き

・葉縁が白く焼ける→西日・肥料過多:午後のみ軽い遮光/施肥中止

・新芽が動かない→剪定位置が深い:緑の位置で軽い摘芯に切り替える

実際のリカバリー手順(48時間プラン)です。

1日目:受け皿の水を捨て、鉢を底上げ。明るい軒下へ移動し、風の通り道を確保します。枝が込み合う中心部を1〜2枝だけ抜き、傷んだ葉を整理します。

2日目:朝、竹串を5cm挿して先端が乾いていれば、鉢底から流れるまで一度で潅水。湿っていれば見送ります。根腐れが疑わしい場合は、乾いた配合土に根鉢を崩さず鉢増し。以降は“表土が白く乾いてから朝に一度”のリズムへ。

なお、室内長期置きは日照と風が不足しがちです。私であれば、基本は屋外の軒下管理、寒波の日だけ一時的に屋内退避という運用に切り替えます。もちろん、置き肥はローズマリーの株元から少し外した位置に置き、流入を抑えると徒長を防げます。

いずれにしても、「乾かし気味の水管理」「根をいじらない植え替え」「明るく風の通る置き場」という三点を守るだけで、急な枯れ込みの大半は避けられます。すると、香りも葉色も締まり、季節ごとの手入れがぐっと楽になります。

ローズマリーは虫除けになりますか?

結論から言えば、香り成分を嫌って近づきにくくなる虫はいますが、単独で完全防除にはなりません。これは葉に含まれる1,8-シネオールやカンファー、α-ピネンといった揮発成分が、蚊・ハエ・アブラムシ・コナジラミ・一部のダニ類の探索行動を鈍らせると考えられるためです。一方で、発生源が強烈な環境(生ゴミ・停滞した雨水・密植花壇)では、香りだけでは追いつかない場面もあります。むしろ“寄せ付けにくい環境づくりの一要素”として活用すると、現実的な手応えにつながります。

ここで、効果が出やすい置き方を具体化します。ガーデンでは、被害が出やすい株の“外周”にローズマリーを配置し、風下側へ香りを流すと働きが安定します。畝なら四隅や通路側、プランターなら手前の縁が定位置です。密植は香りの拡散を妨げるうえ蒸れの温床になるため、株間は手のひら1枚(15cm前後)を確保しましょう。玄関・ベランダの出入口では、人が触れて葉が揺れるたびに香りが立つため、導線沿いに鉢を置くのがコツです。もちろん、潅水設計が異なる植物(例:バジル)と同居させるより、“別鉢で近くに並べる”運用が安全です。

さらに、家庭で試しやすい活用法を三つ挙げます。

まずは抽出液スプレー。乾燥葉10g(生葉なら20〜30g)を熱湯500mlに入れて20〜30分蒸らし、冷まして濾した液に台所用中性洗剤を1〜2滴だけ加えます(展着のため)。夕方、葉裏を中心に軽く噴霧すると、着地と吸汁を“しにくく”できます。強光下や高温の時間帯は避け、初回は目立たない場所でパッチテストをしてください。

次に、ドライのサシェ。細かく刻んだ乾燥葉を小袋に詰め、下駄箱・クローゼット・園芸手袋の収納に入れる方法です。香りが弱くなったら袋ごと軽く揉んで“再起動”できます。

そして精油の超薄希釈。精油を使うなら0.3〜0.5%(100mlの水に対しローズマリー精油3〜5滴)を上限に、無水エタノールを小さじ1加えてよく撹拌してから噴霧します。衣類の裾・網戸・ポーチ周りなど“人やペットが舐めない面”に限り、屋外で換気十分に扱ってください。

ただし、ペット・小児・持病のある方には配慮が必要です。特に猫は精油成分に敏感ですので、室内拡散や直接付着は避け、換気を最優先にしてください。肌への原液塗布は行わない、妊娠中の方は使用を控える、という基本も守りましょう。植物側への負担にも目を配ります。葉にシミが出る種類(多肉・繊細な花弁など)には吹きかけず、鉢・支柱・プランターフチなど“非植物面”への使用にとどめる判断が無難です。可食部に付いた場合は収穫前に十分な水洗いを行いましょう。

一方で、虫を“減らす”には発生源対策が肝心です。雨水皿・受け皿・排水溝の清掃、ゴミの密閉、株元の落ち葉除去は効果が直結します。アブラムシ・コナジラミ対策なら、黄色粘着板でモニタリングしつつ、初期に物理的に数を落とす。幼苗期は不織布ネットで物理遮断、梅雨前には“風の通り道”を作るために軽い間引き剪定――この積み重ねが効きます。照明も見直せます。玄関灯を暖色LEDや人感センサー型にするだけでも、夜間飛来の一部を減らせるでしょう。

運用面では“リズム”が成果を左右します。抽出液や希釈スプレーは雨後に再適用、サシェは4〜6週間で交換、鉢の位置は季節と風向きに合わせて微調整。どれだけ効いたかは、週1回の観察(着生数・粘着板の捕獲数・葉の被害面積)で簡単に記録しておくと、次の打ち手が選びやすくなります。前述の通り、日当たり・通風・乾きやすい用土を満たし、過湿と密植を避けるだけでも、株自体の抵抗力は上がります。

つまり、ローズマリーは“香りで寄せ付けにくくする補助役”として十分に役立ちます。発生源の管理・物理バリア・早期捕殺と組み合わせ、置き場所と再適用のリズムを整えれば、庭や玄関先の“虫の居心地”は確実に悪化します。過信は禁物ですが、日々の衛生と一緒に回すことで、手間に見合う実感を得られるはずです。

ローズマリーの横に広がるタイプは?

ひとことで言えば、横へ広がるのは「ほふく性」と「半ほふく性」です。立性が上へ伸びて樹形を作るのに対し、ほふく性は枝が地面や鉢縁に沿って外側へ流れやすく、半ほふく性は横に流れつつ一部の枝がふわりと持ち上がります。結果として、鉢の縁で滝のように枝が垂れたり、段差のある花壇で段下へ流れる景色が生まれます。乾きやすい環境を保ちやすいことも特徴で、株元に光と風が入りやすく、蒸れを抑えたい寄せ植えと相性が良いです。

ここで、タイプ別の“見分け”と“使い分け”を整理します。ほふく性は草姿が低くまとまり、概ね高さ30〜50cmに収まりやすい一方、横への伸長が早い傾向があります。鉢の口径が広いほど枝先が気持ちよく流れ、ハンギングやレイズドベッドの縁取りで力を発揮します。半ほふく性は、横へ流れる枝の合間から数本の枝が持ち上がるため、中心に“山”を作って周りを流す構図が得意です。立体感が生まれ、少ない株数でも見映えを作りやすいでしょう。園芸店ではラベルに「ほふく性」「半ほふく性」と記載されることが多く、若い苗でも“株元から寝て出る枝が多いか”“節間がやや長く、節ごとに脇芽が動きやすいか”を観察すると見極めやすくなります。

レイアウトの基本は、浅くて口径の広い器を選び、枝の“流れ”を見せることです。口径30〜36cmのテラコッタやスリット鉢が扱いやすく、ほふく性なら縁のすぐ内側に株元を寄せると、枝が自然に垂れて曲線がきれいに出ます。半ほふく性は鉢の中央に据え、外周に低めの相手(タイムやコンパクトな草花)を添えると高さのグラデーションが整います。地植えでは、石組みの上段から段下へ流す、花壇の角に置いて通路側へ香りを流す、といった“方向性のある配置”が効果的です。

剪定と誘引は軽やかに行います。基本は柔らかい先端を2〜3節残して摘み、枝数を増やして密度を上げます。木質化した深い位置で強く切り戻すと芽吹きが鈍るため、緑の葉が付く部分で止めるのが安全です。枝先が長くなって重みで形が崩れる前に、園芸用のソフトタイで縁へ軽く誘導すると“流れ”をコントロールできます。ほふく性は枝が接地すると節から発根しやすいため、地植えで形を保ちたい場合は敷きレンガや薄いマルチで接地を防ぎます。逆に、増やしたいときはこの性質を活かし、春や秋に枝先を軽く土に留めて“伏せ込み(レイヤリング)”にすると、無理なく新株が得られます。

管理は“乾きやすさ最優先”が合言葉です。用土は一般培養土7:軽石またはパーライト3を目安にし、ローズマリー直下は軽石層を厚めに仕込むと乾きのポケットができて根が安定します。水やりは表土が白っぽく乾き、鉢が明らかに軽くなってから朝に一度。受け皿の水は都度捨てましょう。半ほふく性は上に持ち上がる枝が作る陰で株元が暗くなりがちなので、内側の古葉を少し間引いて“空気の道”を確保すると蒸れを抑えられます。肥料は春と秋に緩効性肥料を少量、液肥は月1回の薄めで十分です。効かせすぎると徒長して“流れ”の線がぼやけます。

寄せ植えでは、ほふく性は縁取り役として最適です。手前でローズマリーを流し、後方にセージや矮性ラベンダーを置く“流れ+塊”の構図は、香りと素材感のコントラストが出て上品にまとまります。半ほふく性は中央で高さをつくり、前景にタイムやノースポール、ビオラなど低めの相手を円弧状に。枝が横に抜けるぶん株間(12〜18cm)を確保すると、相手の光と風も確保でき、長く形を維持できます。前述の通り、木質部への深切りは避け、摘芯で線を整える運用が安定です。

季節対応も押さえておきます。梅雨〜盛夏は最難関で、ひさしの内側へ寄せて降雨を避け、鉢をポットフィートで底上げすると乾きが戻りやすくなります。午後の強い西日が続く環境では、鉢を半回転して照射面を均等にするか、30%程度の軽い遮光で葉焼けを防ぎましょう。冬は南向きの軒下で、晴れた午前中のみ控えめ潅水に切り替えます。雪が枝に乗ると線が乱れるため、降雪直後にやさしく払って形を守るときれいな“流れ”を保てます。

最後に、選ぶときのチェックポイントを簡潔に。①ラベルの生育タイプ(ほふく性/半ほふく性)を確認、②若い枝の角度が寝て出ているか、③節ごとの脇芽が動きやすく密度が出そうか、④苗トレイの端で既に枝が流れているか。これらを満たす株は、鉢でも花壇でも“横に広がる美しさ”を素直に表現できます。こうしてタイプを見極め、器と配置で“流れ”を設計すれば、ローズマリーの横方向の魅力を一年中気持ちよく楽しめます。

ローズマリー 相性悪い

まず押さえておきたいのは、相性の悪さは“植物の好みのズレ”から生まれます。ローズマリーは強い日差しと乾いた空気、排水の良い用土で本領を発揮します。一方で、常に湿り気を求める種類や半日陰向きの草、爆発的に広がる根を持つハーブは要求が噛み合いません。ここでは避けたい組み合わせの見分け方と、どうしても並べたい場合の回避策まで、実務目線で深掘りします。

まず“水の好み”が合わない相手です。パセリ、チャービル、リーフレタスなどは潅水回数を多くしたくなり、ローズマリー側が過湿に傾きやすくなります。バジルも水と肥料を欲しがるため、同じ鉢で同条件にすると片方が不調になりがちです。次に“光”の問題。半日陰を好む草花やシダ類は、ローズマリーに合わせた明るい場所で葉焼けや萎れを起こします。最後に“成長スピードと根の広がり”。ミントやレモンバームのような強勢種は根域を奪い、短期間で鉢内バランスを崩します。いずれも、ローズマリーの得意条件と真逆の要求を持つため、同居の難易度が跳ね上がるわけです。

ここで判断を誤りやすい具体例を挙げます。ハーブ同士なら大丈夫、という先入観です。ミントは地下茎で横走りし、数週間で根が鉢全体を占拠します。カモミールは見た目こそ繊細ですが、花期に水を切らすと一気に傷み、潅水頻度が増えてローズマリーにとっては過湿の温床になりがちです。菜園では、キュウリ・イチゴ・ジャガイモのように“常にしっとり”が欲しい作物を近接混植すると、潅水と施肥の設計が衝突します。見た目はまとまっても、管理面では相性が悪い部類に入ると考えると判断が楽になります。

一方で、並べ方を工夫すれば“見せ方は一体・管理は分離”が可能です。二重鉢方式にすれば、ローズマリーと水多めの相手を同じ外鉢に収めつつ、内側では別々の鉢で育てられます。根域仕切りを入れて用土配合を変えるのも一手です。ローズマリー側は軽石やパーライト多めで排水寄り、相手側は腐葉土やバーミキュライトを加えて保水寄りに。畝やプランターでは“ゾーニング”が有効で、ローズマリーは縁や角、相手は中央に列植し、潅水は区域ごとに切り替えます。こうすれば香りの効果は活かしつつ、管理の衝突を最小化できます。

相性の悪さは“症状”としても現れます。ローズマリー側では下葉の褐変落葉、株元の黒ずみ、土からの酸っぱい臭いは過湿のサインです。徒長して葉色が薄くなるのは光量不足が疑われます。相手側では、強光に耐えられない種類が葉焼けし、縁が白く乾くことがあります。異変を見つけたら、まず潅水の頻度を分け、置き場所を再調整してください。竹串を5cm挿して先端の湿り具合を確認する“串テスト”を習慣にすると、判断がブレません。

施肥設計でも相性問題は起きます。花ものや葉菜は追肥を好みますが、ローズマリーは過肥で徒長し香りがぼやけます。置き肥を相手側の株元に寄せ、ローズマリーは春・秋の緩効性肥料を少量に留めるだけで、双方のパフォーマンスを落としにくくなります。潅水も“同量”ではなく“同日でも配分を変える”意識が大切です。朝に相手側へやや多め、ローズマリー側は表土が白く乾いてから一度でしっかり、という運用に切り替えるだけでも、根腐れリスクがぐっと下がります。

最後に“避ける/許容する”の実践チェックリストです。

・潅水サイクルは一致しているか(梅雨と真夏の運用まで想定)。

・光要求は同等か(南面の直射を共有できるか)。

・生長速度と根域の広がりは近いか(強勢種は別鉢が原則)。

・施肥量の設計は矛盾していないか(置き肥の位置で調整可能か)。

・株間と通風が確保できるか(常時、葉が触れ合わない距離があるか)。

これらの視点で事前にふるいに掛ければ、相性の悪さによるトラブルは大幅に減らせます。どうしても同じコンテナで見せたい場合は、二重鉢や仕切りで“管理の分離”をセットにしてください。そうすれば、ローズマリーの強さと香りを損なわず、見映えも維持できます。

ローズマリー 寄せ植え 冬

まず押さえておきたいのは、冬の寄せ植え運用は「濡らさない・凍らせない・風を通す」の三本柱で組み立てることです。低温期は根の代謝が落ち、濡れた土が長く冷えたまま残ると根腐れや枝先の傷みにつながります。ここで置き場所の最適解を具体化します。南向きの軒下やベランダの内側など、朝日が入り、降雨や霜が直接当たらない半屋外が理想です。鉢はテラコッタやスリット鉢のように通気の良い器を選び、レンガやポットフィートで底上げして地面の冷えと滞水を避けます。寒冷地で鉢壁の冷えが強い場合は、鉢の外周に麻布やプチプチを巻いて側面だけ保温し、表土は開放のままにして乾きと通気を確保してください。

水やりは回数をぐっと絞ります。目安は「表土が白く乾き、鉢が明らかに軽くなってから、晴れた午前中に一度だけ」。竹串を5cmほど挿し、先端が乾いていれば潅水、湿っていれば見送る“串テスト”を習慣にすると過湿を避けやすくなります。受け皿の水は必ずその場で捨てます。液肥は不要、置き肥も秋以降は控えめにして、春の立ち上がりまで養生に徹する姿勢が安全です。剪定は強く詰めず、折れ枝と傷んだ葉の整理に留めます。前述の通り、木質化した深部を冬に切り戻すと芽吹きが鈍るため、緑の葉が残る位置で軽く整える程度が無難です。

寄せ植え相手の選定も冬仕様に変えます。乾きに耐え、低温で締まる相手――タイム、セージ、ラベンダーなどのハーブに加え、パンジー・ビオラ・ノースポール・ストック・デージー・フェリシアといった耐寒の一年草は組み合わせやすいです。配置は「高いものを北側(後方)、低いものを南側(前方)」にして冬の日差しを最大限取り込みます。株間は手のひら1枚(15cm前後)を確保し、葉が常時触れ合わない距離で風の通り道を残すと、灰色かび病などの立ち上がりを遅らせられます。水分要求が高い花(シクラメンや一部のベゴニア類など)を同じ鉢に入れると潅水設計が衝突しがちです。見た目を優先したい場合は二重鉢に切り替え、ローズマリー側と花側で用土と水やりを分離しましょう。

用土は冬も排水最優先です。一般培養土に軽石やパーライトを2〜3割混ぜて“握るとほぐれる”質感に整え、ローズマリー直下は軽石層を厚めにして乾きやすいゾーンを作ります。仕上げに細粒の砕石を薄く敷けば、泥はねを抑えつつ株元の通気も保てます。植え替えや株分けは休眠で根が動かない冬には行わず、春の芽動き前後に回す判断が無難です。

雪・霜・寒風への対処も先回りしておきます。積雪の重みは枝折れの原因になります。降った直後に手で軽く払う、もしくは鉢ごとひさし内へ移して直撃を避けます。放射冷却が強い夜は、不織布や園芸用カバーを“ふんわり”掛けるだけでも凍傷を大きく減らせます。翌朝は陽が昇ったらすぐ外して、蒸れを作らないようにしましょう。風の抜けは必須ですが、北風の直撃は乾燥と凍結を同時に進めます。建物のコーナー風が当たる位置は避け、壁から20〜30cmだけ離した“日だまりの風裏”に鉢を置くと安定します。

日常の手入れは二点に集中します。まず花側は花がら摘みを徹底し、古葉を間引いて株元に光と風を落とします。次にローズマリーは先端の柔らかい部分を軽く摘む程度にし、内部で交差した枝を1〜2本だけ根元で抜いて混み合いを解消します。こうすれば、冬でも健全な気流が保たれ、春の芽吹きが力強くなります。なお、長雨が続いて用土が重くなった場合は、竹串で数カ所に通気孔を開け、鉢を底上げして乾きのリズムを取り戻してください。

もし寒波が予想以上に強い場合は、短時間の屋内退避という選択もあります。明るく涼しい窓際へ一晩だけ移し、翌日気温が上がったら再び屋外の軒下へ戻す運用です。室内に長期滞在させると日照と風が不足して徒長しやすいため、あくまで“緊急避難”に留めると失敗が減ります。いずれにしても、冬は攻めずに守る時期です。置き場所・水・通風の三点を冬仕様に整え、寄せ植えの相手も乾きに強い顔ぶれで固めれば、香りと姿を崩さずに春まで乗り切れます。こうすれば、春の再スタートが軽くなり、シーズン全体の管理も楽になります。

ローズマリー寄せ植え 相性の実例

ローズマリー 寄せ植え ハーブ

ローズマリー 寄せ植え バジル

ローズマリー 寄せ植え 花

ローズマリー 寄せ植え 鉢

ローズマリーと一緒に植えると良い野菜は?

ラベンダーとローズマリーを一緒に植えるとどうなる?

ローズマリー 寄せ植え ハーブ

ここでは、ローズマリーを主役にした「乾きに強いハーブ同士の寄せ植え」を、設計から日常管理まで一気通貫で解説します。要点は三つに集約できます。①同じ潅水サイクルで回せる相手を選ぶこと、②高さと広がりの異なる株で立体感を作ること、③通風と排水を最優先にレイアウトすること。これを押さえるだけで、初めてでも見映えと育てやすさを両立できます。

まず組み合わせの基本です。セージ、タイム、オレガノ、ラベンダーはいずれも日当たりと乾きに強く、ローズマリーと管理要件が近い相棒になります。例えば、料理重視の“地中海ブレンド”なら、中央に立性ローズマリー、手前左右にタイム、空いた三角にオレガノを配しておくと、香りの層が重なり使い勝手も良好です。観賞寄りの“香り+花色ブレンド”なら、後方に立性ローズマリー、前景にコモンタイムと矮性ラベンダーを三日月状に。ラベンダーの花穂が視線を集め、タイムのマットが面を埋めるため、密度のある景色が作れます。ほふく性ローズマリーを使う場合は、縁に流して中央へセージの株を据える“流れ+塊”の構成が向きます。枝が鉢から滝のように垂れ、セージの灰緑葉が受け皿になって、素材感のコントラストが生まれます。

レイアウトの寸法感も具体化しておきます。鉢は通気の良い素焼き・スリット鉢を選び、口径30〜36cmなら3株、36〜40cmなら4株が目安になります。株間は12〜18cm(指3本〜手のひら1枚)を確保し、葉が常時触れ合わない距離をキープしてください。こうすれば株元まで風が通り、梅雨〜盛夏の蒸れを抑制できます。配置は「高いものを北側(奥)、低いものを南側(手前)」が基本です。日照の当たり方が素直になり、徒長も防げます。

用土と器の作り込みで失敗はさらに減ります。用土は一般培養土7:軽石またはパーライト3が基準。握っても固まらず、すぐに崩れる質感へ調整すると安心です。鉢底ネット→厚めの鉢底石→配合土の順にセットし、ローズマリーの直下だけ軽石層をやや厚めに仕込むと“乾きポケット”ができ、根腐れを避けやすくなります。化粧として細粒の砕石を薄く敷けば泥はねを防ぎ、病気の立ち上がりも遅らせられます。pHは弱アルカリ寄りを好むため、苦土石灰をごく少量だけ混和する選択もありますが、入れすぎは禁物です。

水やりと施肥は「控えめが基本、リズム重視」で考えます。潅水は表土が白っぽく乾き、鉢が明らかに軽くなってから朝に一度。竹串を5cm挿して先端が乾いていれば与えるという“串テスト”を習慣にすると、過湿を回避できます。受け皿の水はその都度捨ててください。施肥は春と秋の緩効性肥料を少量、液肥は月1回の薄めで十分です。効かせるより“効かせすぎない”ほうが、香りと締まった株姿を保てます。ラベンダーを同居させている場合は、花期前に一度だけ極薄い液肥を添えると花持ちが良くなります。

剪定と更新は軽やかに運用します。ローズマリーは柔らかい先端を2〜3節残して摘芯し、枝数を増やすのが基本です。木質化した深部へ強く入れると芽吹きが鈍るため、緑の葉が付く位置で止めましょう。セージやタイムも込み合った部分を間引く程度で十分です。株元に光と風を落とす意識を持つだけで、病害虫への抵抗力が上がります。植え替えは2〜3年に一度、一回り大きい鉢へ“すぽっと”鉢増しするだけでOKです。根鉢を崩さないことが安定のコツになります。

季節の乗り切り方も押さえておきます。梅雨〜盛夏は最難関です。ひさしの内側へ退避して降雨を避け、ポットフィートで底上げし、鉢の下の風通しを確保してください。午後の強い西日が続く環境では、鉢を半回転させて照射面を均等にするか、寒冷紗で30%程度の軽い遮光を入れると葉焼けを防げます。冬は日だまりの軒下に置き、晴れた午前中にだけ控えめ潅水に切り替えれば、凍結ストレスを抑えられます。前述の通り、管理はシンプルでも“通風・排水・日照”の三点が揃っていることが条件です。

他方、避けたい相手や運用も明確です。前述の通り、ミントやレモンバームのように地下茎で広がる強勢種は、同鉢に入れると根域を奪いバランスが崩れます。水分要求が高いバジルやパセリと無理に同居させるのも、潅水と施肥の設計が衝突しがちです。どうしても一緒に見せたいなら、二重鉢や根域の簡易仕切りで“見た目だけ共存、管理は分離”へ切り替えると破綻しません。

最後に、テーマ別の小さなレシピを三つ。料理向けなら「ローズマリー(中央)+タイム(手前左右)+オレガノ(空き三角)」。香りの散歩道を作るなら「ほふく性ローズマリー(縁)+セージ(中央)+タイム(前景の面)」。花も楽しむなら「立性ローズマリー(後方)+矮性ラベンダー(前景)+コモンタイム(縁取り)」。いずれも株間と通風を最優先にし、乾きやすい環境を軸に組めば、香り・質感・使い勝手の三拍子が自然に揃います。こうして設計すれば、寄せ植えの見栄えを保ちながら、台所でも頼れる“働くハーブ鉢”に仕上がります。

ローズマリー 寄せ植え バジル

要点を先に述べると、ローズマリーとバジルの同居は「見た目は一体化・管理は分離」がコツです。両者は日当たりを好む点こそ似ていますが、水と肥料の要求量が大きく異なるため、同じ鉢で同じ管理にすると片方が不調になりがちだからです。ここで失敗を避ける実装案を三つのレベルで具体化します。

まず最も扱いやすいのが二重鉢方式です。外側に直径30〜36cmの鉢カバーを用意し、その中へローズマリーの素焼き鉢(15〜18cm)とバジルのプラ鉢(15〜18cm)を並べます。こうすれば潅水・施肥を完全に分けられますし、見た目は一つの寄せ植えに見えます。ローズマリー側の用土は一般培養土7:軽石またはパーライト3、バジル側は一般培養土8:腐葉土1:バーミキュライト1とし、保水性に差をつけると管理が楽になります。外鉢の底にはポットフィートを敷き、底面の通気を確保してください。

次に、見た目も一体で作りたい場合は鉢内仕切りです。直径35〜40cmの浅広鉢を用意し、薄いプラ板(1〜2mm厚)で半月状の仕切りを作ります。板には数ミリの穴を数カ所あけて“わずかな水分移動のみ通す”設計にします。仕切りの片側は軽石多めの排水型(ローズマリー区)、もう片側はやや保水寄り(バジル区)に配合を変えます。植え付け位置は、背の高いローズマリーを後方(鉢の北側)、バジルを前方(南側)に。株間は手のひら1枚(15cm前後)を目安に、葉が常時触れ合わない距離を保つと蒸れを抑えられます。

そして、運用設計で差を吸収する季節交代という考え方も有効です。春〜盛夏はバジルを主役にして収穫を楽しみ、秋口にバジルを更新・撤去したら、そのスペースへタイムやオレガノなど乾きに強いハーブへ差し替えます。こうすれば、最も水を欲しがる時期のバジルと、乾きを好むローズマリーの要求がぶつかりません。いずれの方式でも、日照は毎日4〜6時間以上を目安にし、強い直射の午後は鉢を半回転させて照射面を均等にすると樹形が安定します。

ここで日常管理のディテールを詰めます。水やりは“面での差配”が基本です。朝、バジル側は表土が乾いたらためらわず与え、真夏は夕方に補水を追加しても構いません。ローズマリー側は表土が白っぽく乾き、鉢が軽くなってから一度で鉢底から流れるまで。受け皿の水はすぐ捨て、常時の湿りを避けてください。肥料はバジルにだけ月2〜3回の薄い液肥を与え、ローズマリーは春と秋に緩効性肥料を少量に留めます。施肥位置を「バジル株元寄り」にずらすだけでも、流入による徒長や香りの弱化を抑えられます。

剪定・収穫も相性を左右します。バジルは本葉6〜8枚で頂芽を摘み、側枝を増やしてブッシュ化すると、通風と収量が同時に向上します。花穂は見つけ次第で早めに除き、栄養の分散を防ぎましょう。ローズマリーは柔らかい先端を2〜3節残して軽く摘芯する程度にし、木質化した深い位置で強く切らないのが安全です。混み合うと白粉病やハダニの温床になるため、内側の1〜2枝を根元で抜いて“空気の道”を確保してください。

トラブル場面への先回りも重要です。長雨期に両者へ同量の水を与えると、ローズマリー側が過湿に傾きやすくなります。ひさしの内側へ退避し、鉢底を底上げして乾きやすくすると回復が早まります。猛暑日は逆にバジルが先に萎れます。朝のたっぷり潅水に加え、午後は寒冷紗で30%程度の軽い遮光を行うと葉焼けが抑えられます。害虫は、バジルにコナジラミ・ハモグリバエ、ローズマリーにハダニが出やすい傾向があります。葉裏まで霧吹きして物理的に落とし、黄変葉を早めに除去し、株間を詰めない運用だけでも被害は沈静化しやすいでしょう。

最後に、配置デザインの小ワザを添えます。キッチン動線に近い場所へ鉢の正面を向け、手前にバジル、奥にローズマリーという「取りやすい順」を徹底すると、収穫のストレスが減ります。香りの組み合わせは“爽快+甘香”の対比が効果的です。スイートバジルなら清涼感の強い立性ローズマリー、レモンバジルならほふく性ローズマリーを合わせると、見た目の流れと香りのバランスがとれます。つまり、構造で管理を分け、日常運用で差配し、剪定と病害虫対策を軽やかに回せば、ローズマリーとバジルの寄せ植えは見映えと実用を両立できます。

ローズマリー 寄せ植え 花

まず要点からお伝えします。観賞用の草花と組むときは「乾きやすい環境を保ちながら、色と高さで季節感を作る」ことが軸になります。ローズマリーは日当たり・通風・排水を好みます。ここを満たしたうえで、花の色幅を絞り、高低差を意識すると、まとまりと華やかさを同時に得られます。

ここでレイアウトの基本を具体化します。鉢は口径30〜36cmの浅広タイプが扱いやすいでしょう。器は素焼きやスリット鉢など通気の良いものを選び、用土は一般培養土7:軽石またはパーライト3を目安に配合します。植え付けは「三角構図」を意識すると形が決まりやすいです。中央または後方(鉢の北側)に主役のローズマリーを据え、前景に低〜中丈の草花を三日月状に配置します。高さ比はおおむね「1:0.6:0.3」。主役が25〜30cmなら、中景は15〜18cm、前景は8〜10cmを意識すると、自然な段差が生まれます。株間は指3本〜手のひら1枚(12〜18cm)を確保し、葉が常時触れ合わない距離にしてください。こうすれば風が抜け、梅雨や長雨期の蒸れを抑えられます。

色合わせは一鉢一テーマが鉄則です。例えば「青×白」なら、ローズマリーの青花に合わせてビオラのブルー系とノースポール(白)を選び、銀葉のシロタエギクを一点だけ添えます。黄色をアクセントにしたい場合は、キンセンカやフェリシアの淡い黄色を少量だけ。多くの色を混ぜるより、ベース2色+アクセント1色で組むと上品にまとまります。たとえビオラを複数色使う場合でも、同系色の濃淡に絞ると統一感が出ます。

次に季節の設計です。秋〜冬はパンジー・ビオラ・ノースポール・ストック・キンセンカ・デージーなど、“寒さに強く、乾きにも耐える”草花が頼りになります。春は花数が増えやすい時期です。花がら摘みを徹底し、灰色かび病の立ち上がりを抑えましょう。初夏〜盛夏は日本の多湿が苦手なローズマリーにとって難所です。このときは、ガザニアやポーチュラカ、立ち上がりがコンパクトなバーベナなど、日差しと乾きに比較的強い草花へ切り替えるか、思い切って“緑×銀葉”の涼感コンビ(ローズマリー+シロタエギク+ダスティミラー)に絞るのも一案です。いずれにしても、真夏は午後だけ薄く遮光すると葉焼けを防げます。

植え付けの手順も押さえておきます。鉢底ネット→厚めの鉢底石→配合土を数センチ→ローズマリーの根鉢を崩さず中央または後方へ→周囲に草花を仮置きして角度と間隔を確認→用土で固定、の順です。ローズマリー直下は5〜10mmの軽石層を厚めに仕込み、“乾きポケット”を作ると過湿リスクを減らせます。植え付け深さは苗と同じか、わずかに浅植えが無難です。仕上げに、細粒の化粧砂利や砕石を薄く敷くと泥はねを防ぎ、株元の通気も保てます。

水やりは「花の萎れ基準」ではなく、「表土の乾きと鉢の軽さ」を指標にしてください。朝、表土が白く乾き、鉢が軽くなっていれば一度でたっぷり。受け皿の水は必ず捨てます。肥料は“花側に薄く、ローズマリー側は控えめに”。月1回の薄い液肥を花の株元寄りに施し、ローズマリーには春と秋の緩効性肥料を少量だけ。過肥は徒長や香りの弱化につながります。私は、施肥位置を花側へ寄せて「流れ込ませない」意識で置き肥を使い分ける方法をおすすめします。

手入れは二本立てです。まず草花は花がら摘みを小まめに行い、株の内側から古葉を除きます。次にローズマリーは柔らかい先端を軽く摘み、枝数を増やすだけに留めます。前述の通り、木質化した深部への強い切り戻しは芽吹きが鈍るため避けてください。混み合って風が止まる場合は、内部の1〜2枝を根元で抜いて“空気の道”を作ると、病気の立ち上がりを遅らせられます。

一方で、水分要求が高い花(ペチュニア、インパチェンス、ベゴニア類など)は同鉢での同居が難しくなりがちです。こうした場合は「二重鉢方式」に切り替えます。見た目は一つの鉢に見せながら、内側にはローズマリー鉢と花の鉢を別々にセット。これで潅水と肥料を分けられ、見映えは損なわずに管理も楽になります。もし長雨で用土が重くなったら、竹串で数カ所に通気穴を開け、鉢をポットフィートで底上げすると回復が早まります。

最後に、デザインの仕上げとして“香りの流れ”を意識しましょう。通路側や玄関アプローチに鉢の正面を向け、ローズマリーの枝先が人の動線に軽く触れる位置を作ると、歩くたびに香りが立ち上がります。つまり、色・高さ・通風の三つを整え、管理の分離が必要な相手には二重鉢で対応すれば、寄せ植えの主役である花を引き立てながら、ローズマリーの香りと質感を四季を通じて楽しめます。

ローズマリー 寄せ植え 鉢

まず要点を整理すると、鉢での寄せ植えは「通気の良い器」「排水性の高い用土」「株間の余白」を徹底するだけで成功率が一気に上がります。これは根が常に湿った状態を嫌い、乾いてからしっかり与えるサイクルに強い植物だからです。器は素焼き・テラコッタ・スリット鉢のいずれかが扱いやすく、直径30〜36cmの浅広タイプだと水が滞りにくく管理が安定します。ベランダならキャスター付きスタンドやポットフィートで底上げし、床面からの湿気と熱を逃がすとさらに安心でしょう。色は好みで構いませんが、黒いプラ鉢は夏に鉢温が上がりやすいので、西日が強い環境では避ける選択も有効です。

用土は一般培養土7に対し、軽石またはパーライトを2〜3の割合で混ぜて“握るとほぐれる”質感に整えます。鉢底ネット→厚めの鉢底石→配合土の順でセットし、根鉢は崩さず中央へ据えます。他のハーブを合わせるなら、乾きに強いセージ・タイム・オレガノ・コンパクトなラベンダーが相性良好です。株間は12〜18cm(指3本〜手のひら1枚)を基準に、葉が常時触れ合わない距離を確保してください。こうすれば風が抜け、梅雨〜盛夏の蒸れを抑えられます。逆に、ミントやレモンバームのような地下茎で広がる強勢種は同鉢に入れないほうが無難です。根域を奪われ、数週間でバランスが崩れます。

ここで水やりの実務をもう一段具体化します。朝、表土が白っぽく乾き、鉢の重さが明らかに軽くなってから、鉢底から水が抜けるまで一度で与えます。竹串を5cm挿し、先端が乾いていれば潅水という“串テスト”も有効です。受け皿の水は即座に捨て、日中にしっかり乾くリズムを作りましょう。肥料は少なめが基本で、春と秋に緩効性肥料を控えめに一度ずつ、草花を同居させている場合のみ月1回の薄い液肥を花側中心に。肥料過多は徒長と香りの弱化につながるため、効かせるより“効かせすぎない”ことを重視します。

レイアウトは二つの型が作りやすいです。立性ローズマリーを鉢の北側(奥)に置き、手前を低めの相手で囲む“段差型”は、光の回りがよく蒸れにくい構成になります。ほふく性ローズマリーを縁に置き、中央に塊状の相手を据える“流れ+塊型”は、鉢の輪郭が柔らかく見え、玄関先でも映えるでしょう。いずれの型でも、前述の通り株元に必ず空気の通り道を残してください。見た目を詰めすぎると、病気の立ち上がりが早まります。

剪定と更新の勘どころも押さえます。剪定は柔らかい先端を軽く摘む“摘芯”が中心です。木質化した深部を強く切ると芽吹きが鈍るため、緑の葉が付いた位置で止めるのが安全策と言えます。古枝が混み合ったら、内部の1〜2枝だけ根元で抜いて採光と通風を確保しましょう。鉢増しは2〜3年に一度、根鉢を崩さず一回り大きな器へ“すぽっと”移すだけで十分です。植え替え直後は根と土をなじませる目的でたっぷり与え、以降は通常サイクルへ戻すと負担が少なく済みます。

季節運用では、夏と冬にメリハリをつけます。夏は午後の強い西日で葉先が焼ける場合があるため、鉢を半回転して照射面を均等にする、あるいは30%程度の軽い遮光で和らげます。長雨期はひさしの内側へ寄せ、鉢底を底上げして滞水を回避しましょう。冬は南向きの軒下に移動し、晴れた午前中にだけ控えめに潅水します。夜間の凍結が心配なら、不織布で一時的に覆うと安心です。こうすれば一年を通して香りと樹形を維持できます。

最後に、トラブルの早期発見ポイントを挙げます。下葉が褐色化して落ち始めたら過湿を疑い、潅水間隔の延長と置き場の見直しを行います。新梢がひょろ長く淡色になったら光量不足が考えられます。鉢を南側へ寄せ、混み合った枝を間引いて光を通しましょう。ハダニやコナジラミが見えた場合は、葉裏まで霧をかけて物理的に落とし、株間を広げて風を通すだけでも発生は沈静化しやすいです。つまり、鉢・土・風の三点を整え、こまめな観察で微調整を重ねれば、寄せ植えでもローズマリー本来の強さを十分に引き出せます。

ローズマリーと一緒に植えると良い野菜は?

まず要点を先にまとめると、乾きやすい用土と強い日差しを好む野菜、あるいは畝やプランターの「縁取り役」として置ける野菜が合わせやすいです。これは、ローズマリーの香りが一部の害虫の寄り付きや探索行動を鈍らせるとされる一方で、水やり頻度や肥料設計は多くの野菜と一致しづらいからです。そこで、“同じコンテナに無理なく同居できる相手”と“近くに置くことで機能を活かす相手”を分けて考えると、実用面で失敗が減ります。

ここで、相性の取りやすい代表例を整理します。まずはアブラナ科(キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ケール、小松菜など)です。畝や大型プランターの外周にローズマリーを配置し、野菜は中央に列植すると、作業動線に沿って触れた際に香りが立ちやすく、株元の通風も確保しやすくなります。次に、比較的乾燥に耐える根菜・香味野菜(ニンジン、タマネギ、ワケギ、ニラ、ニンニクなど)とも並べやすいでしょう。水はけの良い畝で管理できるうえ、ローズマリーの株元は軽石マルチ、野菜側は薄い有機マルチと“資材で役割を分ける”と、双方の根域環境が安定します。トマト・ナス・ピーマンなどのナス科は、水と肥料をやや多く要求しますが、同一鉢に入れず“畝端やコンテナの背面に別鉢で並べる”運用なら好相性です。香りのベールを作りつつ、潅水と施肥は完全に分離できます。

具体レイアウトを三案示します。第一に「レイズドベッド案」です。幅90cmの畝なら、外周の四隅か長辺に立性ローズマリーを1〜2株、畝中央にブロッコリーやキャベツを45cm間隔で2列植えにします。ローズマリーは葉張りを計算し、外寄りに置いて高さは摘芯で軽く抑えるのがコツです。第二に「大型プランター案」。長さ65〜75cmのプランターでアブラナ科を植え、背面にローズマリーの個鉢(テラコッタ15〜18cm)を寄せ置きします。見た目は一体化しながら、水やり・肥料は別管理にできます。第三に「同一コンテナ・根域仕切り案」。直径35〜40cmの浅広鉢に薄いプラ板で根域をゆるく仕切り、ローズマリー側は軽石やパーライト多めの排水型、野菜側はやや保水寄りに用土を作ります。株間は手のひら1枚(15cm前後)を基準に、葉が触れすぎない距離感を確保しましょう。

運用の注意点も押さえておきます。いくら香りが利くとはいえ、キュウリやイチゴ、ジャガイモのように“常にしっとり”を好む作物は、同一鉢では水管理が衝突しがちです。これらは前述のコンテナコンパニオン(別鉢並べ)で効果を狙う形が安全です。また、豆類全般は生育初期に水切れへ弱く、過湿にも弱いという難しさがあります。同居よりも、ローズマリーは畝端のアクセントとして配置し、豆の根元は有機マルチで保湿するよう“ゾーニング”すると管理が楽になります。さらに、ミントやレモンバームのように地下茎で広がる強勢ハーブを野菜と同鉢に入れるのは避けましょう。根域が占拠され、短期間でバランスを崩します。

実際の管理では「水・肥料・通風」を三つのダイヤルだと考えると設計が明快です。水は、ローズマリー側は表土が白く乾いてから朝に一度、野菜側は葉の張りと用土の湿りを見て個別に調整します。肥料は、ローズマリーには春と秋に緩効性を少量、野菜側には作物に応じた追肥を行い、流入しないよう施肥位置をずらすと安心です。通風は、ローズマリーの枝が野菜の若葉を覆わないように適宜摘芯し、株元まで風が抜ける“空気の道”を維持します。こうすれば、湿度が高くなる梅雨〜盛夏でも蒸れを抑えやすく、病害の立ち上がりを遅らせられます。

最後に、季節の運用を一巡させると成功率が上がります。春はアブラナ科の定植と同時にローズマリーを外周へ据え、夏は西日が強ければ鉢を半回転させて光を均等に当てます。秋は収穫後の更新時に土を軽く耕し、ローズマリー株元に薄く砕石マルチを敷いて泥はねと過湿を抑制しましょう。冬は日だまりの軒下に全体を寄せ、晴れた午前中だけ控えめ潅水に切り替えれば、寄せ植えの体裁を保ったまま越冬できます。つまり、「乾きやすい土」「隣り合わせの配置」「管理の分離」をセットで設計すると、見映えと収穫の両方を無理なく両立できます。

ラベンダーとローズマリーを一緒に植えるとどうなる?

まず結論から述べると、相性は良好で、香り・見映え・管理のしやすさが同時に得られます。どちらも地中海性で、強い日差し、乾きやすい用土、良好な通風を好みます。これを満たせば、寄せ植えは調和しやすく、香りが重なって庭やベランダの印象が一段と豊かになります。一方で、日本の梅雨や真夏の多湿は弱点になりやすいので、置き場所と水管理をきちんと設計することが肝心です。

ここで、栽培条件を具体化します。日照は毎日4〜6時間以上が目安で、南〜西向きの軒下が扱いやすいでしょう。用土は排水重視にします。市販培養土7に対して、軽石またはパーライトを2〜3の割合で混ぜ、鉢底には必ず鉢底石を敷きます。こうすれば、潅水直後は根が水を確保でき、余分な水は素早く抜けます。pHは弱アルカリ寄りを好むため、苦土石灰をごく少量だけ混和しておくと安定します(入れすぎは禁物です)。鉢は通気の良い素焼きやスリット鉢が向き、直径30〜36cmの浅広タイプだと根が蒸れにくく、レイアウトの自由度も高まります。

デザイン面では二つの型が作りやすいです。第一は「立性ローズマリー+前景ラベンダー」。背面(鉢の北側)に立性ローズマリーを据え、手前にコンパクトなイングリッシュ系や矮性ラバンディンを三日月状に配置します。高さのグラデーションが自然にでき、ラベンダーの花穂が前面で映えます。第二は「ほふく性ローズマリー+ドーム状ラベンダー」。鉢縁でローズマリーが滝のように流れ、中央のラベンダーが塊感を出すため、動きとボリュームの対比が生まれます。株間は手のひら1枚(15cm前後)を基準に、葉が触れすぎない距離を確保すると、蒸れと病気を抑えられます。

水やりと肥料は“控えめが基本”です。潅水は表土がしっかり乾いてから朝に一度、鉢底から水が抜けるまで与えます。受け皿の溜水はすぐ捨ててください。肥料は春と秋に緩効性肥料を少量、ラベンダーの花期前にだけ極薄い液肥を一度添える程度で十分です。肥料過多は徒長や香りの弱化につながるので、少なめを意識します。剪定は、ラベンダーは開花後に花茎を取り、株がドーム状を保つよう軽く刈り込みます。ローズマリーは柔らかい先端を摘んで枝数を増やし、木質化した深部を強く切らないようにします。こうすれば翌季の芽吹きが安定します。

もしかしたら一番の難所は梅雨と盛夏です。長雨期は鉢をポットフィートで底上げし、ひさしの内側に移動して降雨を避けます。葉が密になると灰色かび病などの温床になるため、混み合った部分を数枝だけ間引いて、株元まで風を通しましょう。猛暑日は午後の西日が強すぎる場合があるため、寒冷紗で30%程度の軽い遮光をすると葉焼けを防げます。冬は日だまりの軒下に置き、凍結が予想される前夜は不織布で一時的に保護すると安心です。

植え替え・更新の計画も大切です。どちらも年数とともに木質化してボリュームが出ます。最初からやや大きめの鉢を選ぶ、あるいは2〜3年後に別鉢へ分ける前提で始めると、無理なく長く楽しめます。植え付け時期は、関東以西なら3〜5月または10〜11月が適期で、真夏の定植は避けたほうが安全です。マルチとして砕石や軽石を株元に薄く敷くと、泥はねと過湿を同時に抑えられます。

活用面では、玄関アプローチやベランダ導線に置くと、人が通るたびに香りが立ち上がります。蜜源としても優秀なので、春〜初夏はミツバチやホバリングする昆虫類が訪れやすく、受粉を助ける一面もあります。ただし、来客動線で虫が気になる家庭では、座面高さより少し外した位置に置くなど、配置の工夫を加えるとよいでしょう。

繰り返しますが、成功のカギは「強い日差し・風通し・水はけ」の三点です。これを満たした上で、株間と剪定を丁寧に運用すれば、香り・花・葉色が重なり合い、四季を通じて上質な寄せ植えに仕上がります。こうして管理すれば、見た目と手入れの両立ができ、初めての方でも長く楽しめます。

育て方の基礎を確認(MAFF / NHK / JA)

MAFF(公式ガイド・特集への導線)農林水産省

NHK「みんなの趣味の園芸」(図鑑・育て方)趣味の園芸

JA Apron(入門向け図解)全農の情報誌Apron(エプロン)

ローズ マリー 寄せ 植え 相性の総括ガイド

置き場所は日当たり4〜6時間・良好な通風・速い排水が基本である

鉢は素焼きやスリットが適し、用土は培養土7:軽石またはパーライト3が安定である

水やりは表土が白く乾いてから朝に一度、受け皿の水は残さない運用が安全である

地植えは盛り土やレイズドで高植えにし、立性40〜60cm・ほふく性60〜80cmの株間が目安である

剪定は柔らかい先端の摘芯中心とし、木質部の深切りは避けるべきである

冬は南向き軒下で「濡らさない・凍らせない・風を通す」を徹底するべきである

梅雨〜盛夏はひさし内へ退避し、ポットフィートや軽い遮光で蒸れと葉焼けを抑えるべきである

相性の良いハーブはセージ・タイム・オレガノ・矮性ラベンダーで管理要件が一致する

バジルは水肥要求が異なるため二重鉢や根域仕切りで“見た目一体・管理分離”が有効である

観賞花はビオラやノースポールなど乾きに強い種類を選び、色数を絞り株間を確保すべきである

相性悪い相手は多湿好き・半日陰向き・強勢地下茎型であり、同鉢は避けるのが無難である

横に広がるタイプはほふく性・半ほふく性で、縁取りや段差演出に適している

野菜とはアブラナ科などを畝外周や別鉢近接で合わせ、潅水と施肥はゾーニングするのが良い

ラベンダーとの同植えは条件が揃い香りが相乗するため、排水と株間を重視すべきである

虫除け効果は補助的であり、発生源対策や物理バリアと併用して初めて実効性が高まる

ローズマリー寄せ植え 相性|FAQ

Q1. まずどこに置けば失敗しませんか?

A. 「直射4〜6時間+常時そよ風+速い排水」。南〜西向きの軒下が定番。鉢はポットフィートで底上げ。Q2. 鉢と用土は何を使えばいい?

A. 素焼き/テラコッタ/スリット鉢(口径30〜36cm)。用土は培養土7:軽石orパーライト3で“握るとほぐれる”配合。鉢底石は厚めに。Q3. 地植えのコツは?

A. “高植え”が鉄則。盛り土・レイズドにして雨を逃がす。株間は立性40〜60cm、ほふく・半ほふく性60〜80cm。Q4. 水やりは何日に一回?

A. 日数固定はNG。「表土が白く乾き、鉢が軽くなったら朝に一度でたっぷり」。受け皿の水は即捨て。Q5. 肥料はどの程度?

A. 春・秋に緩効性をごく少量。花を同居させる場合のみ花側へ月1回薄い液肥。ローズマリー側は控えめ。Q6. 剪定はどこを切る?

A. 柔らかい先端を2〜3節残す“摘芯”中心。木質化した深部の強切りは芽吹き鈍化の原因。混み合いは内枝を1〜2本根元で抜く。Q7. すぐ枯れるのはなぜ?

A. 9割は過湿→根不調。次に移植ショック・光/風不足・低温+濡れっぱなし。底上げ・断水寄り・明るい軒下で立て直し。Q8. 梅雨〜真夏はどう守る?

A. ひさし内へ退避、底上げ、株間キープ、午後だけ30%前後の軽遮光。鉢を週1回半回転して焼けムラ防止。Q9. 冬の寄せ植え運用は?

A. 合言葉は「濡らさない・凍らせない・風を通す」。南向き軒下で晴れた午前のみ控えめ潅水。凍結前夜は不織布で一時保護。Q10. 相性の良いハーブは?

A. セージ/タイム/オレガノ/矮性ラベンダー。管理条件が一致しやすい。Q11. バジルと同居できる?

A. そのまま同鉢は衝突(多水多肥vs.控えめ)。二重鉢 or 根域仕切りで“見た目一体・管理分離”にすればOK。Q12. 花と合わせるなら?色合わせは?

A. ビオラ、ノースポール、ストック等“乾きに強い”花。色はベース2色+アクセント1色に絞ると上品。Q13. ラベンダーと一緒に植えると?

A. とても良好(地中海性同士)。排水・株間・通風重視。梅雨期は雨避け&軽遮光で病気/蒸れ回避。Q14. 一緒に植えない方がいい相手は?

A. 多湿好き(パセリ等)、半日陰向き、地下茎で暴れる強勢種(ミント等)。同鉢は避ける。Q15. 横に広がる品種は?使い方は?

A. ほふく性・半ほふく性。縁取りや段差演出に最適。中央に“山”、縁から“流れ”の二型が作りやすい。Q16. 野菜と合わせるベストは?

A. 同鉢より“コンテナ・コンパニオン”(別鉢近接)推奨。アブラナ科は畝中央、ローズマリーは外周/背面配置で潅水・施肥を分離。Q17. 虫除けとして効く?

A. 補助的には有効(香りで寄せ付き低下)。ただし“単独で完全防除”は不可。発生源対策・物理バリア・粘着板と併用を。Q18. 徒長して色が薄い…対処は?

A. 光不足&風不足。より明るい位置へ、内枝を間引き、鉢を週1回半回転。梅雨〜夏は株間死守。Q19. 鉢のサイズと株数の目安は?

A. 口径30〜36cmで3株、36〜40cmで4株。株間は12〜18cm=“常時、葉が触れない距離”。Q20. 初期セットアップの手順を一言で?

A. 鉢底ネット→厚めの鉢底石→配合土→(ローズマリー直下は軽石層厚め)→仮置きで角度確認→定植→化粧砂利で泥はね防止→たっぷり初回潅水→以降は“乾いてから”。Q21. トラブルの早期サインは?

A. 下葉褐変=過湿、株元やわい=根腐れ、全体淡色・ひょろ長=光不足、葉縁白焼け=西日/肥料過多。症状に応じて水・光・肥を即調整。Q22. 見映えを底上げする小ワザは?

A. 「高=北側、低=南側」の段差配置+三角構図。株元に細粒砕石を薄敷き。玄関導線に正面を向けて“香りが揺れる”置き方に。