ラベンダー 寄せ 植え 相性を正しく見極めたい方に向けて、実用情報だけを丁寧に整理します。検索でたどり着く多くの悩みは、水やり基準のズレや過湿、見た目のまとまりに関するものが中心です。本記事では、その不安をほどきながら、寄せ植えでも花壇でも“長くきれい”を目指すための設計と運用を具体化します。

まず基礎として、ラベンダー 寄せ植え 組み合わせの考え方を提示します。色・高さ・質感・開花期という4軸で相手を選べば、管理が一本化し失敗が減るはずです。次に、実践の入口としてラベンダー 寄せ植え プランターの作り方を解説し、容器や用土、植え付け密度、水と肥料の基準まで手順化します。さらに、庭づくりではラベンダー 花壇 レイアウトを取り上げ、盛り土や株間、通路設計など“風と水の流れ”を先に決める発想を紹介します。

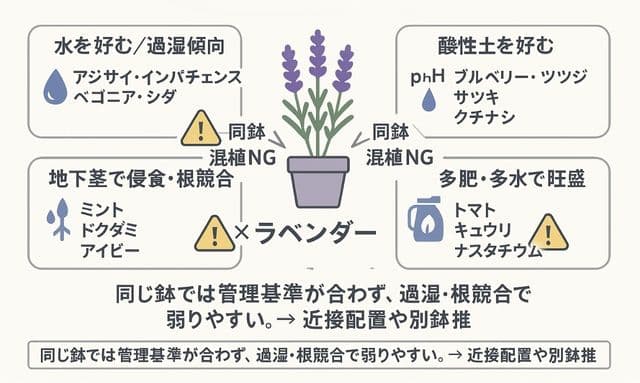

一方で、よくある疑問にも順番に答えます。そもそもラベンダーは寄せ植えに向かない?という論点では、短期の見せ場と長期維持のどちらを優先するかで戦略が変わると整理します。合わせて、相乗効果を狙う視点からラベンダーのコンパニオンプランツは?を提示し、乾きや通風を共有できる相手を明確化します。逆に、潅水や土質が噛み合わない例としてラベンダーと相性の悪い植物は?もリストアップし、同鉢混植を避けるべきケースを示します。

環境面の誤解も正します。ラベンダーを庭に植えてはいけない理由は?という不安に対しては「条件が外れると弱りやすい」が答えであり、日当たり・排水・通風の設計で多くは解決できると解説します。暮らしの快適性に関しては、ラベンダーを植えると虫除けになりますか?の期待値を調整し、近距離での体感と庭全体の対策を切り分けます。あわせて、日常管理のリスクを見抜くためにラベンダーの弱点は何ですか?を五つの視点で要約します。

長く楽しむための持続性も押さえます。寒冷地や積雪地域を見据えてラベンダーは地植えで越冬できますか?を系統別の耐寒性や越冬準備とともに検討します。日常の手間に直結するラベンダーは植えっぱなしで大丈夫ですか?では、“完全放置は不可・低管理は可能”という現実的な運用を提案します。最後に、品種選びと更新の考え方へつながるラベンダーは一年草ですか?多年草ですか?を明確化し、常緑低木としての扱い方と挿し木更新の基本に触れます。

つまり、本記事はラベンダー 寄せ 植え 相性を核に、設計・配置・管理・疑問解決を一気通貫で学べる構成です。ここで示す基準に沿えば、寄せ植えでも花壇でも“香りと彩りが長持ちするラベンダー”に近づけるといえます。

記事のポイント

相性判断の基準とラベンダー 寄せ植え 組み合わせ、コンパニオンと避けたい植物の見分け方

プランターと花壇レイアウトの設計要点(用土・排水・通風・株間)

季節別の管理法(水やり・剪定・マルチ・長雨や猛暑対策)

庭での可否と持続性(越冬の目安、植えっぱなしの限界、虫除けの現実、多年性と更新)

ラベンダー 寄せ 植え 相性の基本

・ラベンダー 寄せ植え 組み合わせ

・ラベンダー 寄せ植え プランター

・ラベンダー 花壇 レイアウト

・ラベンダーは寄せ植えに向かない?

・ラベンダーのコンパニオンプランツは?

・ラベンダーと相性の悪い植物は?

ラベンダー 寄せ植え 組み合わせ

まず、ラベンダーの寄せ植えは「同じ環境を好む相手だけで組む」ことが成功の最短ルートです。前述の通り、日当たり・風通し・乾きやすい用土を好む性質に合わせ、潅水や肥料の基準を一つにそろえると管理が安定します。ここでは色・高さ・質感・開花期の4軸で考え方を整理し、すぐ真似できる実例まで落とし込みます。

ここで設計の4軸です。色は紫を主役に白と銀(シルバーリーフ)を土台にすると、清潔感が出て失敗が減ります。高さは「後列=中高・中列=中・前列=低〜ほふく」を基本にすれば、風が抜けて蒸れにくい段差ができます。質感は細葉と銀葉を多めに入れると地中海風の軽さが出やすいです。開花期は初夏のピークを重ねると、一体感が長続きします。いずれにしても、株元を詰め過ぎないことが重要です。

例えば、再現性の高いレシピを5案挙げます。

1)地中海ハーブ・レイヤー:ラベンダー(主役)+ローズマリー(立性)+セージ(中段)+タイム(前景)。香りの層が重なり、全員が“乾き寄り”で相性が良いです。65cmプランターならラベンダー1、セージ1、タイム2、隙間に小粒の砂利マルチを薄敷きにします。

2)白×紫のクールトーン:ラベンダー+スイートアリッサム+フランネルフラワー+シロタエギク。紫:白:銀を3:4:3程度に置くと、明度が保たれて上品にまとまります。

3)質感を楽しむシルバー主体:ラベンダー+ラムズイヤー+セネシオ(エンジェルウイングスなど)。花の端境期でも葉の質感で“見せ場”が続きます。

4)蜜源を意識した初夏の帯:ラベンダー+サルビア・ネモローサ系+キャットミント(ネペタ)+タイム。日照を好む組み合わせで、初夏に一斉に彩度が上がります。

5)玄関前のコンパクト寄せ:ラベンダー1(中〜後方)+タイム2(前景)+匍匐ローズマリー1(片側へ流す)。幅45〜50cmでも空気の通り道を確保しやすい配置です。

配置の作法はシンプルです。後列にラベンダーを三角形の反復で置き、中列にセージや小型ローズマリーを控えとして散らし、前列はタイムやアリッサムで“薄く”縁取ります。株間は中型で30〜40cm、ラバンディンなど大型は45〜60cmを目安にしてください。そして、各株の周囲に手のひら一枚分の“空気のリング”を残します。これだけで梅雨時の耐性が変わります。

ここから運用のコツです。水やりは全員「朝だけ・乾いた日だけ」に統一します。用土はハーブ用培養土に赤玉と軽石を2〜3割ずつブレンドし、鉢なら鉢脚で底面に風を通しましょう。花壇では盛り土で小さな築山を作り、緩やかな勾配で通路側へ水を逃がすと安定します。さらに、見栄えの持続には“面でそろえる”軽剪定が効きます。花後に草丈の1/3を目安に表面を均し、株の中心まで光と風を通してください。

一方で、避けたい相手も明確です。ミントのように地下茎で侵攻するハーブは根域を侵し、ラベンダーの根を傷めます。インパチェンスやベゴニア、アジサイなど過湿を好む草花、トマトやキュウリなど水を多く欲しがる野菜は潅水基準がズレるため、同鉢混植は非推奨です。前述の通り、寄せ植えでやりがちな“詰め込み”は蒸れの温床です。苗数は主役1+脇役2〜3で十分に見栄えします。

実は、見た目と管理を両立させる裏技もあります。ラベンダーだけをスリット鉢のまま大鉢へ“ポットイン”して根域を分離する方法です。これなら他の植物と見た目は一体でも、梅雨前にラベンダーだけ単鉢へ退避したり、向きを変えたりできます。もし季節で雰囲気を変えたい場合は、前景の一年草を入れ替えて“縁取り”だけ更新し、ラベンダーは据え置きにすると手間が最小化できます。

最後に、チェックリストを置きます。①株元に砂利マルチを薄く敷き、泥はねと停滞水を同時に防ぐ。②受け皿の常用はしない(必要なら潅水直後に排水)。③夕方の散水・葉水は避ける。④梅雨入り前に軽剪定で風道を作る。⑤色は“点”ではなく“小塊”で入れる。これが出来れば、ラベンダー主体の寄せ植えは、春〜初夏のピークを美しく迎え、夏越しも現実的なものになります。単純に見た目で寄せるのではなく、水・風・光の基準が一致する相手だけを選ぶ。こう考えると、組み合わせの自由度はむしろ広がっていきます。

ラベンダー 寄せ植え プランター

結論から言えば、寄せ植えであってもプランター運用は「乾きやすく、根が呼吸でき、雨を避けやすい設計」に徹すると長持ちします。ここでの肝は、容器選び・用土設計・植え付け密度・水と肥料の基準づくりを最初に固めることです。単に見た目のボリュームだけを追うと、梅雨や猛暑で一気に傷みやすくなります。

まず容器から整えます。幅30〜40cm・深さ25〜30cm程度の横長プランターが扱いやすいでしょう。素材は通気性の高い素焼き(軽く乾きやすい)か、排水孔が十分にある軽量プラ鉢でも問題ありません。底面に脚(鉢スタンド)をかませて下からの空気を通し、受け皿は屋外では基本使わないほうが安全です。もし集合住宅で受け皿が必須であっても、潅水後は必ず水を捨て、雨天は軒下へ移動できる重量に抑えます。底面給水型は便利ですが、ラベンダー寄せでは“常時湿り”になりやすいので避けたほうが無難です。

用土は水はけ最優先にします。市販のハーブ用培養土6:赤玉小粒2:軽石(またはパーライト)2の体積比を目安に、手で握るとほろりと崩れる“軽さ”に整えると根がよく動きます。弱アルカリ寄りが好きな性質を踏まえ、土5Lあたり苦土石灰小さじ1程度を混和すると安定しやすいです。鉢底には軽石を1〜2cm敷き、その上に用土を薄く広げてから根鉢を据え、根鉢の肩が用土面より数ミリ高く“やや浅植え”でフィニッシュします。こうすれば雨が溜まりにくく、泥はねも軽減できます。

植栽密度は“欲張らない”が鉄則です。ラベンダー1株を主役に、前景の下草は2種・計2〜3株までが安心域です。多くは詰め込み過ぎで蒸れます。配置は中央〜後方にラベンダー、手前にタイムやスイートアリッサム、脇役にシロタエギクやラムズイヤーを“点在”で入れると、風が抜ける骨格を保てます。苗と苗の間は最低でも手のひら一枚分の空間を確保し、株元には直径5〜7cmほどの“無植栽リング”を残して砂利マルチを薄く敷くと、乾きと清潔感が両立します。

ここで“ポットイン寄せ”という工夫をおすすめします。ラベンダーだけ内鉢(スリット鉢)に入れたまま外鉢へ落とし込み、他の植物は外鉢の用土に植えます。見た目は一体でも根域と水やりを分けられるため、梅雨前にラベンダーだけ引き上げて単鉢へ移す、位置や向きを変える、といった微調整が一瞬でできます。むしろ管理の自由度が一段上がります。

水やりは“朝だけ・乾いた日だけ”を徹底します。表土が乾いてから半日ほど置き、鉢を持って軽いと感じたら鉢底から流れるまで与えます。夕方の潅水や葉水は蒸れを助長しがちです。晴天が続いても、指先で2〜3cm掘って乾きを確かめる習慣をつけると失敗が減ります。雨が続く時期は、軒下へ移動し“濡れ続ける時間”を短縮してください。いずれにしても、受け皿の水は溜めない運用が安全です。

肥料は控えめがちょうど良いです。春と秋に緩効性肥料を少量(目安:10号相当で小さじ1〜2)置くだけで十分で、液肥は生長期に2〜4週に一度の薄めから始めましょう。多肥は徒長と蒸れを招きます。むしろ、風を通し、乾きのリズムを整えるほうが花の上がりが安定します。

メンテナンスは“先回り”が効きます。梅雨入り前に花後の切り戻しを行い、草丈の1/3を目安に“面でそろえる”と株の天面に風が通ります。秋は強い剪定を避け、花がら取りと軽い整枝で体力を温存します。冬は乾いた晴天の午前にだけ潅水し、凍る時間帯を避けてください。プランター運用を続けるなら、春の新芽前(4〜5月)に古い土の上層3〜5cmを入れ替えるか、1年に一度は用土ごと更新すると健全さが戻ります。根鉢は極力崩さず“すべり替え”が安全です。

デザイン面の実例も置いておきます。幅65cmのプランターなら、後方センターにラベンダー1、左右にセージ(小型)か立性ローズマリーをどちらか一方だけ、前縁にタイム2とアリッサム1を点在。用土面は砂利マルチ2cmで統一すると、色のノイズが消えて紫が引き立ちます。強い差し色を使うなら、淡い黄色のオステオスペルマムを小さく一塊で添えると、主役を邪魔せず季節感が上がります。

トラブル診断の目安も知っておくと安心です。下葉から黄化しポロポロ落ちるなら過湿のサインで、潅水間隔と排水を見直します。葉が白っぽく焼けたようにチリつくのは高温・照り返し・乾燥の複合ストレスです。鉢を床から浮かせ、午後だけ薄く遮光すると回復が早まります。葉裏に細かい白い点や糸状のものが見えたらハダニを疑い、早朝のシャワーで葉裏をやさしく洗い流し、同時に通風を強化します。

やってはいけない落とし穴は明確です。ミント類の同鉢混植、黒い敷材での過熱、夕方の毎日散水、密植で株元を覆い尽くす配置、底面給水の常用。これらはラベンダーにとって不利に働きます。前述の通り、乾きやすい用土と風の通り道を確保し、苗数を絞って空気のリングを残す——この設計ができれば、寄せ植えでもプランター栽培を長く楽しめます。つまり、見せ場は春〜初夏、梅雨前に軽剪定と配置の微修正、真夏は日陰・通風・朝潅水で凌ぐ。この流れを覚えるだけで、管理の難易度はぐっと下がります。

ラベンダー 花壇 レイアウト

まず押さえたいのは、花の並べ方より「水が抜ける地形」と「風が抜ける骨格」を先に決めることです。ラベンダーは株元が乾き、空気が循環するほど調子を保ちやすくなります。ここでは花壇を長持ちさせるために、地形・配置・色設計・動線・季節運用の5視点で具体化します。

ここで地形づくりです。平面に植えるより、地表を10〜15cm盛ったレイズドベッドにすると排水が大幅に改善します。盛り土の断面は“台形”を意識し、表土はハーブ用培養土に赤玉小粒+軽石(各2〜3割)を混ぜてさらっと崩れる質感へ。花壇全体に1〜2%の緩い勾配を付け、通路側へ水が流れるよう設計してください。粘土質が強い庭では、ベッド下層に砕石5cm→粗砂3cm→調整土の三層で“逃げ道”を作ります。水が溜まりやすい角には、直径5〜7cmの石で小さなフレンチドレイン(暗渠)を仕込むと梅雨時の負担が減ります。

続いて配置の骨格です。奥行60〜90cmの帯状花壇なら、前景・中景・後景の三段構成が扱いやすくなります。前景にタイムやスイートアリッサムを“点在”させ、地表をうっすら覆う程度に。中景にラベンダーを主役として30〜40cm間隔で反復配置し、ラバンディンなど大型は45〜60cmを確保します。後景にはローズマリー(立性)やセージを“控えの柱”として置くと、風が上から抜けるアーチ形の断面ができ、蒸れにくい骨格になります。群植のときは等間隔の格子ではなく、三角形を連続させるトライアングルプランティングにすると自然な波が生まれます。株元を埋め尽くすほどの密植は避け、各株の周囲に手のひら1枚ぶんの“空気のリング”を残す設計が安全です。

色設計は「紫を主役、白と銀で引き立て、青で温度を下げる」考え方がまとまりやすいです。ラベンダーの紫に、シロタエギクやラムズイヤーのシルバーリーフを通年の明度として重ねます。初夏の山場には、ネモローサ系サルビアや薄青のデルフィニウムを小塊で寄せ、色を“点”ではなく“面”で見せると上品に仕上がります。黄色や濃いピンクを差し色で使う場合は、花壇の端へ小さく散らすより、幅30〜40cmのまとまりで入れると色のノイズが減ります。黒い砂利は熱をためやすいので避け、淡い砕石を2〜3cm厚で薄敷きにすると、泥はね防止と乾きの両立が可能です。

動線の設計も忘れないでください。中央または背面に幅30〜40cmの踏み石通路を一本通すだけで、剪定や花がら摘みの際に株を踏まずに入れます。通路は風の“導線”にもなるため、蒸れ対策としても有効です。花壇の縁はレンガやロックで軽く土留めし、豪雨時の土流出を抑えましょう。夏は西日と照り返しを避けるため、落葉樹の南東側に寄せると、冬は日差しを取り込み、真夏は葉陰で温度が和らぎます。

季節運用の流れも具体化します。春は新梢が伸び始める前に、込み合いを“透かす剪定”で中心まで光と風を通します。梅雨前は花後の高さを1/3ほどそろえ、株の天面を“なだらかな丘”に整えると、雨の抜けがよくなります。夏は朝だけ潅水し、日中の散水や葉水は避けてください。秋は強剪定を控え、軽い整枝で骨格を維持。冬は株元の砂利マルチを薄く整え、凍上が起きる地域では踏み固めで浮きを抑えます。積雪地では、不織布をふんわりかけて着雪の重みを逃がす運用が現実的です。

レイアウト例を三案置いておきます。①「ミニ地中海ボーダー」:後景ローズマリー、主役ラベンダーを三角反復、前景タイム+アリッサム。砕石マルチ2cm、株間35〜40cm。②「銀葉ミックス」:ラベンダー列の手前にラムズイヤーとシロタエギクを交互に小塊で。花の端境期も明度が落ちません。③「菜園境界の香り帯」:アブラナ科の外縁に幅60cmの香りゾーンを設け、ラベンダー列とセージを交互に。作業通路を兼ねると管理が楽になります。

最後に、失敗の典型を短くまとめます。平面・無風・多湿の三重苦、黒い敷材による過熱、受け皿の常設、株元の完全被覆、スプリンクラーによる夕方の連日散水。これらは花壇全体を弱らせます。逆に、盛り土と通路で“風と水の流れ”を先に決め、色は塊で置き、株元を軽く保つ。こうすれば、ラベンダー主体の花壇は季節の波をいなしながら、長く安定して美しさを保てます。

ラベンダーは寄せ植えに向かない?

結論から言えば、長期鑑賞を前提に「同じ鉢で育て続ける寄せ植え」には向きません。高温多湿が続く日本では、寄せ植え特有の密植・用土の保水・水やり頻度の増加が重なり、株元が蒸れて弱りやすくなるためです。ラベンダーは細かな根で呼吸する時間を必要とし、根鉢を頻繁に触られる行為にも弱い性質があります。さらに、花後の切り戻しで一時的に姿が寂しくなる期間があり、常に満開を保ちたい寄せ植えの“見せ場”と噛み合いにくい現実があります。

一方で、「ワンシーズンの展示寄せ」と割り切るなら成立します。ここでは、初めての方でも再現しやすい運用を具体化します。鉢は浅鉢よりも27〜30cm径の中深型を選び、必ず底に鉢脚をかませて通気を確保します。用土はハーブ用培養土を軸に、赤玉小粒と軽石(またはパーライト)を2〜3割ずつ加え、指で握るとほろりと崩れる“軽い”質感に整えます。植え付けはラベンダー1株を主役に据え、前景にタイムやスイートアリッサム、脇役にシロタエギクやラムズイヤーを2株ほど——合計3〜4株で“スカスカ気味”に留めるのがコツです。株元には直径5〜7cmほどの“無植栽ゾーン”をリング状に残し、砂利マルチを薄く敷くと泥はねと停滞水を同時に抑えられます。こうすれば、潅水後でも1日で表層が乾きやすくなります。

水やりは「朝だけ、乾いた日だけ」を守ります。表土が乾いて半日置き、鉢を持って軽いと感じたら鉢底から流れるまで与えます。夕方の散水や葉水は蒸れを助長しやすいので避けましょう。梅雨や長雨が続く日は、軒下へ移動して“濡れ続ける時間”を短縮します。肥料は少量で十分で、緩効性を春先にひと握り未満、液肥は薄めを月1回ほどに留めるだけで形が整います。たとえ花付きが落ちても多肥で持ち上げようとせず、風と乾きで調子を取り戻させる発想が安全です。

ここで、見た目のピーク管理も押さえます。花が咲き進んだら、花穂をこまめに摘み取って次の蕾に光を回し、梅雨入り前に草丈の1/3を目安に“面でそろえる”軽剪定を行います。これで株の中心まで風が通り、夏の蒸れに強くなります。秋以降は強剪定を避け、花がらを外す程度に留めると冬越しが安定します。そしてもう一つは“撤収のタイミング”です。寄せ植えの雰囲気が落ち始めたら、ラベンダーだけを単鉢へ早めに独立させ、相棒の一年草は入れ替える——この切り替えが長持ちへの近道になります。

ただし、寄せ植えの難度を一段下げる裏技があります。いわゆる“ポットイン”運用です。ラベンダーはスリット鉢など小鉢に入れたまま、外鉢にそっと落とし込みます。見た目は一体でも根域と潅水は分離でき、夏前にラベンダーだけ簡単に抜いて調整や単鉢移行が可能です。これを使えば、水要求の違う相手(例えばアリッサム)とも、同じ器の中で“別管理”ができます。もしかしたら拍子抜けするほど管理が楽になるはずです。

逆に言えば、やってはいけない定番も明確です。インパチェンスやベゴニアなど過湿を好む草花との同鉢、ミントのように地下茎で侵攻する相手との混植、受け皿に水を溜めっぱなしにする運用、黒い景観材で株元を熱し続ける配置。これらは失速への近道になります。前述の通り、ラベンダーは“空気と水のバランス”が生命線です。風の通り道を確保し、乾きやすい用土とマルチで土の呼吸を助け、剪定は切り過ぎない。たったこれだけで、寄せ植えでも見栄えのピークを十分に演出できます。

いずれにしても、長期維持は単鉢、寄せ植えは“見せ場の演出”という二本立てが現実的です。つまり、春〜初夏の短期勝負として軽やかに寄せ、梅雨前に単鉢へ退避させる運用へ切り替える。こうすれば、ラベンダーの弱点に配慮しながら、寄せ植えの楽しさも諦めずに済みます。

ラベンダーのコンパニオンプランツは?

まず前提をそろえます。ここで扱う「コンパニオンプランツ」は、同じ鉢に混植するというより、花壇や大型プランター内で“近接配置”して互いの特性を引き出す相手を指します。いずれにしても、ラベンダーは日当たり・乾きやすい用土・風通しを好みます。つまり、この三条件に素直に乗れる植物ほど相性が良いと考えてください。

ここでは相性の良い候補を、役割ごとに整理します。まずは香りと管理基準がそろうハーブ類です。ローズマリー(立性・半ほふく性)やセージは、乾き気味を好み、同じ時間帯に水を切らす運用でもストレスが少なく済みます。葉の質感が異なるため、重ねると“香りの層”と“色の層”が同時に立ち上がります。タイム(ほふく性)やオレガノは前景の縁取り役に最適で、土面を適度に隠しつつも風の通りを妨げません。オレガノは花期に淡い彩りを添えられます。いずれも、過肥にしない限り徒長しにくいでしょう。

一方で、質感で支えるシルバーリーフも強力です。ラムズイヤーの柔らかな毛葉や、シロタエギクの細裂した銀葉は、紫の花穂を視覚的に引き立てます。アルテミシア類(ヨモギの仲間)は乾燥に強く、葉色の明度で花壇の“影”を消してくれます。これらは花が少ない端境期でも景観の明るさを保つ効果が期待できます。

季節の彩りを加えるなら、スイートアリッサムやオステオスペルマムを近接させる方法があります。アリッサムは前景にふんわり広がり、ラベンダーの足元を軽やかに整えます。オステオスペルマムは日照を好み、乾きにも比較的強い区分です。こうした“乾き寄りの草花”を合わせると、潅水ルールを一つにまとめやすくなります。

ここで、菜園に隣接させるケースも補足します。キャベツやブロッコリーなどアブラナ科の外縁にラベンダーの列を設けると、香りを嫌がる害虫の滞在が短くなると語られます。もちろん万能ではありませんが、通路を挟んだ近接配置で作業導線を兼ねれば、見た目と管理の両面でメリットが出やすいはずです。

配置設計は三段構成が扱いやすいです。後列にラベンダー、中列にセージや小型のローズマリー、前列にタイムやアリッサム。株間は中型で30〜40cm、ラバンディンのような大きめ品種は45〜60cmを目安にしてください。株元は砂利の薄いマルチで泥はねを抑え、葉が土に触れない高さを保つと蒸れにくくなります。こうすれば、風の通り道が自然に確保できます。

プランター運用の具体案も挙げます。幅80cmの長プランターなら、背面中央やや後ろにラベンダー1株、左右にセージまたは小型ローズマリーを配置し、前縁にタイム2〜3株とアリッサムを点在させます。用土はハーブ用培養土を軸に、赤玉小粒と軽石をブレンドして“さらり”と崩れる質感に整えましょう。なお、根競合が強い組み合わせ(例えばローズマリーが早く肥大するケース)では、ラベンダーだけ内鉢のまま“ポットイン”して根域を分けると、後で抜き差しが容易になります。

他にも、目的別に相手を選ぶ視点が役立ちます。香りを強めたいなら、セージやローズマリーを近接。花の密度を上げたいなら、初夏に色が重なるサルビア・ネモローサ系を一歩手前に。質感を柔らげたいなら、ラムズイヤーを前景の角に。そうすれば、香り・季節感・質感の三拍子を狙い通りに組み上げられます。

注意点も明確にしておきます。ミントやドクダミのように地下茎で侵攻するタイプは、根域を侵食してラベンダーを弱らせます。同鉢は避け、どうしても近くに置くなら鉢のまま“見せる配置”にとどめましょう。酸性土を強く好むブルーベリーなどは、用土と施肥の方向性が真逆です。前述の通り、管理基準がずれる相手は距離を置いたほうが結果的に双方が安定します。

最後に、セットで押さえておく小さなコツをまとめます。梅雨入り前に軽く透かして株の中心へ光と風を届ける、真夏は朝だけ潅水して日中の葉水は控える、受け皿に水を溜めない。この“やり過ぎない基本”を守るだけでも、コンパニオンの効果は引き出しやすくなります。つまり、同じ水やり基準と通気を共有できる相手を“隣同士”で配置する。こう考えると、ラベンダーの近くには選択肢が意外と多いはずです。

ラベンダーと相性の悪い植物は?

むしろ発想を変えると分かりやすいです。ラベンダーの“ご機嫌条件”は、強い日差し・乾きやすい土・よく通る風。ここから外れる性質をもつ植物ほど、同じ鉢や同じ植え穴での同居が難しくなります。ここでは「水分」「pH(酸度)」「根の動き」「生育スピード・養分要求」「日照」の5軸で、避けたい組み合わせを具体的に整理します。

まず水分軸です。過湿を好む相手は水やりの基準が真逆になりやすく、ラベンダー側が根腐れしがちです。アジサイ、インパチェンス、ベゴニア(センパフローレンス)、ホスタ(ギボウシ)、シダ類などは、同鉢・同穴の混植は避けたほうが安全です。夏に旺盛に育つ野菜(トマト・キュウリ・ナス・イチゴなど)も潅水量が多くなりがちで、結果としてラベンダーに“水のもらい事故”が起きます。

次にpH軸です。ラベンダーは弱アルカリ寄りで排水の良い土を好みます。一方、ブルーベリー、ツツジ・サツキ、クチナシ、アジサイなど酸性土を好む相手とは、用土配合も施肥設計も真逆です。同じ鉢に入れるほど管理がちぐはぐになり、どちらかが我慢を強いられます。

根の動きも相性を左右します。地下茎やほふく枝で勢いよく広がるタイプは、根域を侵食して競合を生みます。代表的な例はミント類やドクダミ、アイビー(ヘデラ)などです。ラベンダーの根は傷みに弱いため、強い浸食はそのまま衰弱の引き金になります。

生育スピード・養分要求の差にも注意してください。多肥で早く大きくする草花や、肥沃な環境で葉や茎を増やすタイプは、ラベンダーの“薄肥・乾き気味運用”と噛み合いません。マリーゴールドやナスタチウムなど一年草の一部は、見た目の相性は良くても、水と肥料の設計がずれて同居が長続きしないことが多いです。

日照軸では、半日陰〜日陰を好む植物が不利になります。ヤブラン、ギボウシ、シダ類、観葉系の半日陰向け多年草などは、ラベンダーの隣で日陰を分け合うと、どちらも中途半端な環境になりがちです。加えて、株元まで葉が密に覆うグランドカバー(ヒメイワダレソウ、リシマキア、芝生など)をピッタリ寄せる配置は、通気を奪い蒸れを招きます。

ここで、デザイン上どうしても近くに置きたいときの“折衷策”を挙げます。第一に、高低差レイアウトです。ラベンダー側を小高く盛り土(10〜15cm)して排水を稼ぎ、相手側は平坦に保って“水の逃げ場”を物理的に分けます。第二に、根域分離です。同じ鉢に見せつつ、ラベンダーは内鉢(スリット鉢)に入れたまま大鉢へ“ポットイン”し、相手とは土壌と潅水を分離します。第三に、灌水ゾーニングです。花壇ならラベンダー列と多潅水列を30〜50cm離して帯状に設け、ホースの散水頻度を変えるだけで共存が安定します。第四に、通気の確保です。株間は中型で30〜40cm、ラバンディン系など大型は45〜60cmを目安に取り、株元は砂利マルチで泥はねと停滞水を同時に抑えましょう。

一方で、見た目の定番コンビでも注意点はあります。ローズマリーやセージは生育環境が近く“近接配置”には向きますが、同鉢で年単位の混植にすると根競合が起きやすく、片方が負けることがあります。ハーブ同士は“隣同士・別鉢”で香りを重ねるほうが管理が容易です。バラに関しては、日照は一致するものの、土の肥沃度と潅水の基準が異なります。花壇で隣り合わせは可能ですが、同鉢は非推奨と考えるとトラブルを避けられます。

なお、ラベンダーは株元の風通しが命です。前述の通り、葉が地面に触れるほどの密植、丈の高い植物で四方を囲む配置、コンクリートの照り返しゾーンへの押し込みは、相性以前に体調を崩す近道になります。単純に見た目の色合わせで決めず、「水分・pH・根の動き・養分・日照」の5点をチェックリスト化し、1つでも大きく外れる相手は距離を置くか別鉢に分ける。この判断が、ラベンダーを長く美しく保つ最短ルートです。

ラベンダー 寄せ 植え 相性の疑問解決

・ラベンダーを庭に植えてはいけない理由は?

・ラベンダーを植えると虫除けになりますか?

・ラベンダーの弱点は何ですか?

・ラベンダーは地植えで越冬できますか?

・ラベンダーは植えっぱなしで大丈夫ですか?

・ラベンダーは一年草ですか?多年草ですか?

ラベンダーを庭に植えてはいけない理由は?

結論めいた言い方をすれば、「植えてはいけない」のではなく、庭側の条件が噛み合わないと短期で弱らせてしまうから慎重さが要る、という話です。高温多湿・排水不良・無風といった日本の“ありがちな庭の欠点”が同時に重なると、ラベンダーの強みが発揮されません。ここでは「なぜ弱るのか」を環境別に分解し、具体的な回避策を手順で示します。

まず最大の落とし穴は過湿です。梅雨や長雨で地表が乾かず、48時間以上“しっとり”が続く土は根が呼吸できません。すると根腐れや灰色かびが起きやすく、下葉から黄化が進みます。これには地形の工夫が有効です。花壇や植え穴を10〜15cmほど盛り上げ、緩やかな傾斜をつけたレイズドベッドにすると、水が滞留しにくくなります。用土は「ハーブ用培養土6:赤玉小粒2:軽石または砂利2」を目安に軽く仕立て、弱アルカリ寄りへ整えると根張りが安定します。腐葉土たっぷりの“ふかふか”配合は保水が強すぎる場面が多いので、むしろ避けたほうが無難です。

次に日照と風の不足です。建物の陰、塀で囲まれた奥まった場所、北側の低地は冷気と湿気が溜まり、株元が蒸れがちになります。ここで役立つのが“風の導線”の設計です。通路や芝生の境い目に沿って植え、株間は中型で30〜40cm、ラバンディン系など大型は45〜60cm確保してください。株元は砂利の薄いマルチで泥はねを抑えつつ、葉が土に触れない高さを維持します。生け垣や建物からは30cm以上離し、風が抜ける隙間を常に確保すると蒸れを抑えられます。

真夏の熱ストレスも軽視できません。コンクリートや砕石の広い面からの照り返し、金属フェンスの輻射熱、屋根の落水線の直下などは、土温が急上昇しやすい“ホットスポット”です。これには位置の修正が効きます。午後に半日陰をつくれる落葉樹の近くへ軽くゾーニングし、コンクリート際からは一歩下げましょう。地面からの熱を和らげるために、株元を細粒の砂利で均一に覆い、黒色の景観材は避けると過熱を抑制できます。鉢で育てる場合は、台座やレンガで床から浮かせるだけでも根域の温度が安定します。

水やり習慣も再点検が必要です。スプリンクラーの定時散水や、夕方の“ついでの打ち水”は長時間の湿りをつくり、病気の誘因になります。与える日は朝にたっぷり、与えない日は徹底して乾かす——このメリハリを徹底してください。受け皿に水を溜めっぱなしにする運用はやめ、雨が続くときは軒下へ移動できる体制にしておくと安心です。

粘土質の重たい庭土では根が伸びにくく、植え穴だけ改良しても“水たまりのバケツ”状態になりがちです。いずれにしても、列単位で客土し、花壇全体を高床化して“線で水を逃がす”考え方が効果的です。逆に砂質で乾き過ぎる庭では、植え付け初年度に限り、乾いたらすぐに朝だけ与える運用にすると根張りが早まります。どれだけ乾燥に強いといっても、発根前の極端な水切れは失速の原因になりやすいからです。

植栽後のメンテナンスも、庭植え成功の分かれ道です。花後(梅雨入り前)の軽い切り戻しで株の中心まで光と風を通し、秋遅くの強剪定は避けてください。密植は“見栄え”が早く整いますが、夏と梅雨のリスクを跳ね上げます。多肥も同様で、徒長と蒸れを助長します。春と秋に緩効性肥料を少量、液肥は薄めを月1回程度に留めると健全さが持続します。

地域差への配慮も添えておきます。寒冷地ではイングリッシュ系を選び、北風の直撃を避ける微地形へ。積雪は枝折れの原因なので、不織布で“ふんわり”覆うだけにして密閉はしません。暖地では冬よりも梅雨〜真夏が本番です。前述の通り、盛り土・通風・照り返し対策の三点を先に固めれば、庭植えの難易度は一段下がります。どうしても条件が整わない区画では、鉢管理に切り替え、季節ごとに最適地へ動かすほうが合理的でしょう。

つまり、「庭に植えてはいけない」のではなく、“条件を外すと失敗しやすい”。これを理解したうえで、乾きやすい地形を作り、風の通り道を確保し、熱源から距離を取る。こうして環境を味方につければ、ラベンダーは庭でも健やかに育ちます。

ラベンダーを植えると虫除けになりますか?

まず結論めいたことを言えば、「近距離では体感できることがあるが、庭全体を守るバリアにはならない」です。ラベンダーの葉や花に含まれる芳香成分(リナロール、酢酸リナリルなど)は、一部の不快害虫に対して滞在を嫌がらせる働きを示しやすいと語られてきました。ただ、香りは風で薄まりますし、濃度を一定に保つのが難しいため、広い庭を“ゼロ虫”にする用途には向きません。むしろ、座る場所・通る場所といった人の動線の「半径1メートル前後」に香りの層をつくるイメージだと実用的です。

ここで、配置のコツを整理します。玄関脇、勝手口、テラスの椅子の背後など、人が長くとどまる場所の風上側に低めのラベンダーを置くと、香りのベールが体の周囲に流れ込みやすくなります。寄せ植えにする場合は、同じく乾き気味を好むローズマリーやタイムを“同じ鉢”で合わせるか、ミントやゼラニウムなど水分要求が違うハーブは“別鉢の近接配置”にします。こうすれば水やりの基準が揃い、香りの合奏だけを取り込めます。花壇なら、幅60〜90cmの帯状に3〜5株をずらして植え、株間は30〜40cmを確保してください。風が抜けて蒸れない骨格づくりが、香りの立ち上がりにも直結します。

実際の運用では、香りの強さを“必要なときに引き上げる”小技が役立ちます。例えば、来客前に花穂や葉を軽く撫でて精油を立たせる、切り戻しで出た枝をドア横の小さなバスケットに飾る、乾燥させた穂をサシェに詰めて靴箱やベンチ下へ置く、といった方法です。精油を使う場合は、屋外でスプレーにするなら0.5〜1%程度の希釈から始め、肌やペットへの付着を避けるルールを守りましょう。もちろん、香りの好き嫌いには個人差があります。過度に濃くならないよう、まずは低濃度で様子を見ると安心です。

一方で、期待値の調整も大切です。ミツバチやチョウのような有益な訪花昆虫は、ラベンダーをむしろ好みます。花期には訪問が増えますが、受粉者は庭の健全さに寄与する存在です。また、ラベンダー自身は“虫に強い”部類でも、真夏の乾燥が進むとハダニが発生することがあります。葉裏をときどき観察し、見つけ次第で風通しの改善や早朝の葉裏シャワーで物理的に落とすと被害が広がりにくくなります。ここで、夕方以降の散水は過湿を招くので避けてください。

効果を底上げするなら、庭全体を“虫が滞在しにくい設計”に整えます。水たまり、古い受け皿、詰まった雨どいは蚊の温床になりやすいので、まずはそこを断ちます。屋外の着席エリアには小型のサーキュレーターや屋外扇を設置し、空気を動かすと飛翔性の小虫が寄りにくくなります。夜間照明は虫が集まりやすい波長を避け、電球色に切り替えると体感が変わります。これらの“衛生・物理・植栽”の三位一体が、香りだけに頼るより確実です。

季節と時間帯も味方にしましょう。晴れて温度が上がる昼〜夕方は香り成分の揮発が活発になり、体感しやすくなります。反対に、雨天や強風の日は香りが流されてしまいます。前述の通り、香りは距離が命です。椅子や玄関の左右30〜50cmの位置、地面から40〜60cmの高さに花穂がくるよう剪定を調整すると、座った人の鼻・口の高さに香りを届けやすくなります。

最後に、やってはいけない落とし穴を短く挙げます。過湿を好む植物との同鉢混植、株元を覆い尽くす密植、真夏の日中の散水や葉水、コンクリートの照り返しゾーンへの長期放置。これらはラベンダーを弱らせ、香りの発揮も落としてしまいます。むしろ、乾きやすい用土と風の通り道を整え、香りを“使いたい場所に、使いたい瞬間に”集める設計にすると、限定的ながら確かな快適性向上が得られます。単独の植物に万能を求めるより、庭全体の仕組みとして設計する。これが、ラベンダーを虫除け目的で活用する最短ルートです。

ラベンダーの弱点は何ですか?

弱点は五つに大別できます。第一に「過湿と蒸れ」です。梅雨や長雨で土が48時間以上乾かない、株元が常にひんやり湿っている、下葉が黄変してポロポロ落ちる。こうしたサインが現れたら危険域です。対策は、盛り土で小さな築山を作る、用土を軽くする(赤玉+軽石を追加する)、株元に砂利マルチを薄く敷いて泥はねと停滞水を同時に抑える、の三段構えが効きます。プランターなら底石+大きめの排水孔、受け皿の常用停止、雨天時は軒下へ移動、と運用面でも蒸れ時間を短くしましょう。

第二は「根のダメージ」です。ラベンダーは根をほぐされることに弱く、根鉢を崩す植え替えや、過頻繁な鉢増しで急激に調子を落とします。植え替えるなら春または初秋に、1〜2号だけ大きい鉢へ“すべり込み”で移し、根は触らないのが基本です。地植えの移植は最小限にし、どうしても動かす場合は雨の少ない時期に根鉢を大きく確保してください。ここで、元肥の入れ過ぎも根傷みの一因になります。緩効性を少量にとどめ、定着後に様子を見て足すほうが安全です。

第三は「剪定ミス」です。古く灰色がかった木質部まで強く切り込むと、芽の休眠節を越えてしまい回復が遅れます。花後すぐ(梅雨入り前)に、柔らかい青い部分を中心に全体の1/3程度を“面でそろえる”イメージで切ると、株の中心まで光と風が通ります。秋遅くの強剪定は避け、軽い整枝と花がら摘みに留めて冬へつなぎます。いずれにしても「切り過ぎない」が合言葉です。

第四は「高温期のストレス」です。真夏の西日、コンクリートの照り返し、無風のベランダは葉焼けと蒸散障害を招きます。症状は葉の白化やチリチリ感、午後のしおれ戻りの遅さに出ます。対処は朝だけの潅水に限定し、鉢は断熱板やスタンドで床から離す、30%程度の薄い遮光を午後だけ掛ける、通気扇で空気を動かす、といった“熱をためない工夫”が有効です。日中の打ち水や葉水は逆効果になりやすいので控えます。

第五は「株の老化(寿命の短さ)」です。多くの品種で3〜5年目から株元が木質化し、中心が空洞化して姿が乱れます。放置すると倒伏や蒸れの温床になります。前述の通り、更新の考え方を取り入れましょう。春〜初夏に半熟枝で挿し木を取り、親株の近くで育てておきます。若株が充実したら主役を交代し、景観の途切れを防ぎます。株分けは根を痛めやすいため、ラベンダーでは推奨しません。

ここで年間管理に落とし込みます。春は新梢が動き出す前後に込み合いを間引き、骨格を整えます。用土はハーブ用培養土に赤玉・軽石をブレンドし、花壇では必ず盛り土と緩い勾配をセットにしてください。梅雨前は切り戻しと風道づくりを終え、長雨期は雨よけや軒下移動で“濡れ続ける時間”を削ります。夏は朝だけ潅水、葉水はしない、照り返しを避ける。秋は軽整枝と花がら処理で体力を温存し、冬は晴天の午前にだけ潅水、寒風と着雪からの保護を考えます。肥料は通年控えめで、春秋に緩効性を少量、液肥は薄めを月1回程度に留めると徒長を抑えられます。

環境別の落とし穴も押さえましょう。ベランダや屋上は無風地帯になりやすく、蒸れが顕著です。鉢は壁面から離し、風が抜ける斜め配置にするだけでも改善します。粘土質の庭では客土で砂質を混ぜ、植え穴だけでなく列全体を高床化して“線”で水を逃がすと安定します。寒冷地は風裏を避け、株元に薄く砂利マルチを敷いて凍上を緩和。暖地は梅雨と真夏対策を最優先にし、コンクリート際を避けて半日陰を作れる落葉樹近くにゾーニングすると息が長くなります。

最後に“すぐ役立つミニ診断”を置きます。葉が下から黄変して落ちる→過湿の可能性が高いので、水やり間隔と排水を見直す。葉裏に細かな白い粒と糸→ハダニのサインです。風通しを改善し、早朝のシャワーで葉裏を洗い流す。新芽だけが黒く止まる→切り戻しが深すぎたか、根が傷んでいます。施肥は中止し、乾湿リズムを整えて回復待ちに切り替えましょう。これらの理由から、弱点の本質は「空気と水のバランスの崩れ」と「作業のやり過ぎ」に集約されます。風を通し、水を抜き、切り過ぎない。この三点を守れば、ラベンダーは弱点を抱えながらも、軽やかで上機嫌な姿を長く見せてくれます。

ラベンダーは地植えで越冬できますか?

結論から言えば、適切な場所と土づくりができていれば地植えでも越冬できます。特にイングリッシュ系(アングスティフォリア)や一部のラバンディン系は寒さに強く、氷点下の環境にも耐えやすい性質があります。一方で、ストエカス(いわゆるフレンチ)やデンタータは寒さが苦手で、屋外越冬には工夫が必要になります。ここでの肝は、寒さそのものよりも「冬季の過湿と無風」を避ける設計です。

まず、場所選びを最優先に考えます。冬の日差しがしっかり届く南〜南西向きで、北風がたまりにくい微高地が理想的です。建物の北側や塀に囲まれた窪地は、冷気と湿気が滞留しやすいため避けましょう。花壇では地面を10〜15cmほど盛り上げ、ゆるい勾配をつけると排水が安定します。ここに砂利や軽石を混ぜた“軽い”用土を入れると、根が呼吸しやすくなります。弱アルカリ寄りを好むため、苦土石灰を少量すき込んでpHを整えると根張りが向上します。

植え付けのタイミングも成果を左右します。根が動きやすい春(4〜5月)または秋(10〜11月)が適期です。根鉢は極力崩さず、肩が用土面よりわずかに上がる高さで据えると、雨水が株元に溜まりにくくなります。株間は中型種で30〜40cm、ラバンディン系など大型は45〜60cmを目安に広めに確保してください。密植は蒸れの温床になり、冬越しだけでなく翌シーズンの健全さも損ねます。

越冬準備は秋から始まります。花後の切り戻しは梅雨前に軽く済ませておき、秋は強い剪定を控えます。古木化した枝を深く切ると回復が遅れ、寒さに当たる時期と重なって負担が増します。込み合った枝を少し透かし、株の中心まで風が通る骨格を維持する、これが安全です。地表対策としては、泥はねと凍結ストレスを和らげるために砂利の薄いマルチが有効です。積雪地では、敷きわらや落ち葉を5cm前後の厚さでふんわり敷く方法もありますが、春先には早めに外して通気を最優先に戻してください。

雪や寒波への対処も具体化しておきます。豪雪地帯では、枝が折れないよう軽く整枝してから寒冷紗や不織布で“ゆるく覆う”程度にします。密閉は蒸れの原因になります。湿った重い雪が乗った場合は、枝を傷めないよう下からやさしく払い落とすのがコツです。放置すると枝折れが起きやすく、翌春の芽吹きが不揃いになります。霜柱で根が持ち上がる地域では、株元の踏み固めやマルチで土の浮きを抑えると安心です。

冬の水分管理は「乾かし気味」を徹底します。晴れた午前中に、土がしっかり乾いているのを確認してから控えめに与える運用が合います。夕方以降の潅水は地温を下げ、凍結のリスクを高めます。受け皿を使っている場合は水をためない習慣に変えましょう。肥料はこの時期に不要で、春の芽動きに合わせて緩効性肥料を少量与えるだけで十分です。

地域差への適応も押さえておきます。寒冷地ではイングリッシュ系を主役にし、風当たりの強い場所を避けるだけで難易度が下がります。暖地では冬よりも梅雨〜真夏の過湿と高温が大敵です。盛り土と通風重視の骨格づくりに加え、コンクリート際の照り返しや夜間の輻射熱を避ける配置が効果的です。前述の通り、乾きやすい地形と風の通り道を設計できれば、地植え越冬は十分に現実的な選択になります。

最後に、初めての冬に限っては“過保護気味”でも構いません。若い株はまだ根が浅く、寒風や凍結の影響を受けやすいからです。不織布で一時的に防風し、株元は薄くマルチ、そして春になったら素早く外して平常運転へ戻します。こうして季節の山場を越えれば、翌年以降は格段に安定します。越冬可否は品種と環境の掛け算です。無理せず合う系統を選び、土と風を整えるだけで、ラベンダーは地植えでもしなやかに冬を越えてくれます。

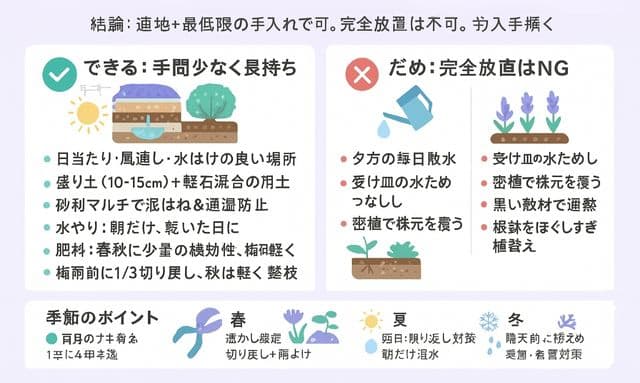

ラベンダーは植えっぱなしで大丈夫ですか?

結論から言えば、適地に正しく定植すれば「手間は少ない」部類に入ります。ただし、完全放置では数年持たず、姿が乱れたり夏に傷みやすくなります。ここでは“植える前の設計”と“年に数回の軽い手入れ”を軸に、植えっぱなし運用を安定させる具体策をまとめます。

まず設計です。日当たり・風通し・排水の三拍子がそろう場所を選ぶことが最重要です。花壇なら植え穴を掘るだけで終わらせず、周囲を10〜15cmほど盛り上げて小さなレイズドベッドにすると、梅雨や長雨でも根がむれにくくなります。用土はハーブ用培養土を基材に、赤玉小粒と軽石(またはパーライト)を加え、さらっと崩れる質感に整えると良いでしょう。株間は中型で30〜40cm、ラバンディン系の大株は45〜60cmが目安です。なお、株元のマルチは腐植系よりも砂利や砕石など無機質が向きます。泥はねを抑えつつ乾きやすさを保てます。

次に定植時期と植え付け手順です。私であれば、根が動きやすい春(4〜5月)か秋(10〜11月)に行います。ポットを外した根鉢は極力崩さず、傷をつけないのがコツです。植え穴は周囲より一段高く整え、根鉢の肩がわずかに出る高さで据えると降雨時の水没を避けられます。元肥は少量で十分で、混ぜ込み過ぎは徒長の原因になります。植え付け直後は根付くまでの1〜2週間を目安に、用土が乾いたらたっぷり与える運用に切り替えてください。

水やりの基準は「与える日は鉢底(または穴の側面)から抜けるまで、与えない日は徹底して乾かす」です。表土が乾いて半日置く、株を軽く持ち上げて乾き具合を確かめる、こうしたサインを習慣にすると過湿を避けやすくなります。夏は朝の涼しい時間に限定し、日中の散水や葉水は蒸れを助長します。冬は晴天の午前に少量だけ、凍る時間帯を避けると安心です。受け皿の水を溜めっぱなしにする習慣は見直しましょう。

肥料は控えめで十分です。春と秋に緩効性肥料を“ひと握り未満”与える程度で、生育は安定します。液肥は生長期に薄めで月1回ほどでも過多になりにくいでしょう。むしろ与え過ぎが徒長と蒸れを招きます。ここで、風の通りを意識した剪定も欠かせません。花後(梅雨入り前)に柔らかい部分を中心に高さの1/3程度を切り戻し、株の中心まで光と風を通します。秋遅くの強剪定は回復が遅れるため避けてください。

こうして維持しても、年数が経つと株元が木質化し、中心が空洞化して倒れやすくなります。前述の通り、放置は故障のもとです。更新の考え方を取り入れ、春〜初夏に半熟枝で挿し木を数本つくり、親株の近くで育てておきます。3〜4年目に古株の勢いが落ちてきたら若株へ主役交代。景観を途切れさせずに“植えっぱなし感覚”を延長できます。

地域や環境に応じた微調整も効果的です。暖地では梅雨前の透かし剪定と、真夏の照り返し対策(コンクリート際を避ける・低い縁石で熱を逃がす)が効きます。寒冷地では北風の直撃を避け、株元に薄く敷きわらや砂利を敷いて凍結ストレスを和らげるとよいでしょう。台風が多い地域では、枝を軽くまとめるソフトな結束を一時的に施すだけでも折損を防げます。

トラブルの初期症状も覚えておくと安心です。葉先から褐変して全体が重く見える場合は過湿のサイン、灰色のカビが見えるときは通気不足、真夏に葉が白っぽく焼けたなら熱と反射が強すぎます。対症としては、水はけの改善、枝の間引き、鉢や花壇の位置変更が即効性を持ちます。害虫は比較的少ないものの、乾燥し過ぎた高温期にハダニが発生することがあります。葉裏をこまめに観察し、見つけたら早めに物理的に洗い流すか、風通しを改善しましょう。

いずれにしても、ラベンダーは“何もしない”と短命に、“少しだけ正しくする”と長く美しく育ちます。つまり、日照・風・排水を設計段階で整え、年に数回の軽い整枝と最低限の水やり・施肥を守れれば、植えっぱなし運用は十分現実的です。

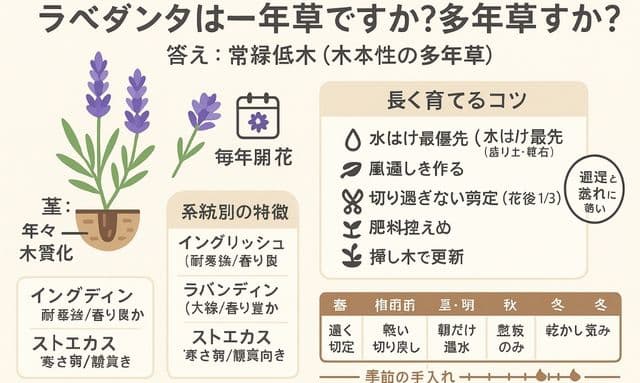

ラベンダーは一年草ですか?多年草ですか?

結論から言えば、ラベンダーは一年草ではなく「常緑低木(木本性の多年草)」として扱います。茎は年を追うごとに木質化し、適した環境と手入れを続ければ毎年の開花が期待できます。一方で、日本の多くの地域では高温多湿や過湿管理が重なり、初年度で枯れて「一年草だったのでは」と受け取られがちです。ここで誤解を解くために、寿命・見た目の老化・管理の三点を分けて理解しておくと判断しやすくなります。

まず寿命の考え方です。多くの家庭環境では3〜5年ほどで株元が木質化して姿が乱れやすくなりますが、これは「見かけの老化」であって、植物としての寿命そのものとは別物です。中心部が空洞化してきた頃に挿し木で若返り株を用意しておけば、景観を保ったまま実質的な“世代交代”ができます。こうして循環させると、庭やプランターで長期的に楽しめます。

次に系統差です。主にイングリッシュ系(Lavandula angustifolia)は耐寒性が高く、寒冷地でも多年性を発揮しやすい系統です。ラバンディン系(L. x intermedia)は大株になりやすく香りも豊かで、見応えを重視したい方に向きます。ストエカス(いわゆるフレンチ)やデンタータは観賞性が高い反面、寒さに弱く、冬の屋外管理には工夫が必要です。つまり、地域と目的に合わせて系統を選ぶだけでも、継続栽培の難易度が変わります。

ここからは「多年草として長く維持する」ための具体策です。単純に言えば、水はけ・風通し・日当たりの三拍子をそろえます。花壇なら植え穴を掘るだけで終わらせず、周囲を10〜15cmほど盛り土して小さなレイズドベッドにすると排水が一段と安定します。用土はハーブ用培養土に赤玉土と軽石(またはパーライト)をブレンドし、弱アルカリ寄りに整えると根が呼吸しやすくなります。プランターでは、底石+側面までしっかり機能する排水孔のある容器を選び、受け皿の水は溜めない運用が基本です。

水やりと肥料の基準も要点です。私は「与える日は鉢底から流れるまで、与えない日は徹底して乾かす」という振り幅を意識します。表土が乾いて半日置く、鉢を持って軽く感じる、こうした“乾きのサイン”を目安にすれば過湿を避けやすくなります。肥料は少なめが原則で、春と秋に緩効性肥料を控えめに、液肥は生長期に薄めで様子見程度に留めます。多肥は徒長と蒸れを招き、夏のダメージを増幅させます。

剪定は“切り過ぎない”が合言葉です。花後に柔らかい新梢を中心に高さの1/3程度を目安に整え、灰色がかった古い木質部まで深く切り込まないのが安全です。梅雨前に株の中心まで光と風が届くよう軽く透かすと、蒸れにくい姿を保てます。秋遅くの強剪定は冬越しを難しくするため避けましょう。このように考えると、手入れは回数よりも「タイミングと量」が核心だと分かります。

気候対応の工夫も加えておきます。寒冷地では、風当たりの強い北側や窪地を避け、冬は株元に薄く敷きわらや砂利を敷いて凍結のストレスを和らげます。暖地では梅雨前の軽い切り戻しと、真夏の西日・照り返し対策が効果的です。コンクリートの縁や反射熱の強い場所では、低い植栽縁や鉢スタンドを使って熱を逃がすだけでも状態が安定します。いずれにしても、雨ざらしの期間を短くし、風の通り道を確保する設計が多年性のカギになります。

更新の合図も具体的に挙げます。中心がスカスカに抜けてきた、春の芽吹きが不揃いで外周だけが伸びる、風が抜けにくいほど枝が密になる。こうした兆候が見えたら挿し木を準備する好機です。半熟枝(春〜初夏のまだ硬くない枝)を数本取り、清潔な用土に挿して親株の近くで育てます。活着した若い株を隣に植え、翌年以降に主役を交代させれば、景観の“空白期間”を作らずに済みます。

最後に、よくある失敗を短くまとめます。日陰・無風・過湿の三重苦、受け皿の水の放置、夏の日中の散水や葉水、秋遅くの強剪定、密植による株元の蒸れ。これらを避け、前述の基準を守れば、ラベンダーは“毎年咲く低木”として十分に応えてくれます。つまり、ラベンダーは多年草です。環境に合わせた設計と、やり過ぎない手入れを積み重ねることで、年を追うごとに風合いを増す植物へと育っていきます。

育て方の基礎を確認(MAFF / NHK / JA)

MAFF(公式ガイド・特集への導線)農林水産省

NHK「みんなの趣味の園芸」(図鑑・育て方)趣味の園芸

JA Apron(入門向け図解)全農の情報誌Apron(エプロン)

ラベンダー 寄せ 植え 相性の総まとめ

・寄せ植えは同じ環境を好む相手だけで組むのが基本だ

・水はけ・通風・日当たりの三拍子がラベンダーの調子を左右する

・用土はハーブ用培養土6:赤玉2:軽石2で軽く仕立てると安定する

・プランターは横長30〜40cm・深さ25〜30cmが扱いやすい

・植栽密度は主役1+脇役2〜3で空気のリングを残すのが安全だ

・株元に砂利マルチを薄敷きして泥はねと停滞水を防ぐ

・潅水は朝だけ・乾いた日だけを徹底し受け皿の水は溜めない

・梅雨前に高さ1/3の面ぞろえ剪定で風道を作る

・ポットインで根域を分離すると寄せ植えでも管理が容易だ

・花壇は10〜15cmの盛り土と緩勾配で排水路を設計する

・相性の良い相手はローズマリー・セージ・タイム・銀葉類である

・相性の悪い相手は過湿・酸性土・地下茎侵攻型の植物である

・庭植えは“植えてはいけない”のではなく適地設計が必須である

・虫除け効果は近距離で限定的で庭全体のバリアにはならない

・ラベンダーは常緑低木であり挿し木更新で長く楽しめる

ラベンダー寄せ植え・相性FAQ

Q1. ラベンダーは寄せ植えに向きますか?

長期維持には不向き、ワンシーズンの“見せ場”なら可。梅雨前に単鉢へ退避できる設計(ポットイン等)にすると失敗が激減します。

Q2. 相性の良い組み合わせは?

ローズマリー/セージ/タイム/オレガノ+銀葉(ラムズイヤー、シロタエギク)。全員「日当たり・通風・乾き気味」を共有できます。

Q3. 相性の悪い植物は?

過湿好き(インパチェンス、ベゴニア、アジサイ、ギボウシ、シダ)、酸性土好き(ブルーベリー、ツツジ類)、地下茎で侵攻(ミント、ドクダミ、アイビー)、水多めの夏野菜(トマト・キュウリ等)。同鉢は避けましょう。

Q4. プランターのサイズと容器は?

横長30〜40cm・深さ25〜30cmが扱いやすい。通気の良い素焼き or 排水孔が十分な軽量プラ。屋外で受け皿は基本使わない(使うなら給水後すぐ捨てる)。

Q5. 用土の黄金比は?

ハーブ用培養土6:赤玉2:軽石/パーライト2(弱アルカリ寄りに苦土石灰を少量)。「手で握ってほろっと崩れる軽さ」が目安。

Q6. 植栽密度はどれくらい?

主役ラベンダー1+脇役2〜3株で“スカスカ気味”が正解。株周りに手のひら1枚分の空気のリングを必ず確保。

Q7. 水やりの基準は?

朝だけ・乾いた日だけ。 表土が乾いて半日置き、鉢が軽く感じたら底から流れるまで一度で。夕方の散水・葉水は蒸れの原因。

Q8. 受け皿や底面給水は使っていい?

常用はNG。短時間の使用は可だが、水は都度捨てる。底面給水の常用は“常時湿り”になりやすい。

Q9. マルチは何を敷く?

細粒の砂利・砕石を薄く。泥はね&停滞水を抑え、株元の通気を守れます(腐植厚敷きは蒸れやすい)。

Q10. 花壇レイアウトのコツは?

先に地形と風を設計。盛り土10〜15cm+緩勾配で排水確保。前景:タイム等/中景:ラベンダー(30〜40cm間隔、ラバンディンは45〜60cm)/後景:ローズマリーやセージ。

Q11. “ポットイン”って何?

ラベンダーだけ内鉢(スリット鉢)に入れたまま外鉢へ落とし込む方法。見た目は一体、根域と水管理は分離。梅雨前の抜き差しや向き調整が一瞬。

Q12. 剪定はいつ・どれくらい?

**梅雨入り前、花後に高さ1/3を“面でそろえる”**軽剪定。秋遅くの強剪定・木質部深切りは×。中心まで光と風を通す“透かし”が基本。

Q13. 肥料はどの程度?

控えめが正解。春・秋の緩効性を少量、液肥は薄めを2〜4週に1回から。多肥は徒長と蒸れの引き金。

Q14. 梅雨・猛暑の対策は?

梅雨前に透かし剪定+軒下へ移動、鉢は脚で底上げ。猛暑は朝潅水のみ、午後は30%程度の軽い遮光と照り返し回避(コンクリ際から離す)。

Q15. 虫除け効果はある?

近距離では体感あり、庭全体のバリアにはならない。 香りは風で薄まるため、玄関脇や座席周りなど“半径1m”に香りの帯を作る発想で。

Q16. 庭植えはやめた方がいい?

“NG”ではない。日当たり・通風・排水が整えば○。レイズド(10〜15cm)+軽い用土+風道の設計で難易度が下がる。

Q17. 地植えで越冬できる?

品種と環境次第で可。イングリッシュ系は耐寒性高め、ストエカス/デンタータは要配慮。冬は乾かし気味&風裏、積雪は“ふんわり”防雪(密閉は蒸れのもと)。

Q18. 植えっぱなしで大丈夫?

「低管理は可能、完全放置は不可」。年2回の軽剪定、最小限の施肥と“乾き→朝潅水”のリズム、更新用の挿し木を用意すると安定。

Q19. 年草?多年草?寿命は?

ラベンダーは常緑低木(多年)。3〜5年で株元木質化→姿が乱れやすいので、半熟枝の挿し木更新で若返りを回すのがコツ。

Q20. 代表レシピを1つ教えて?

地中海レイヤー:後方ラベンダー1/中段セージ1/前景タイム2(+砂利薄敷き)。色は“紫×白×銀”に絞ると上品で長持ち。

Q21. すぐ使えるチェックリストは?

用土6:2:2で“軽く”

株間30〜40cm(ラバンディン45〜60cm)

朝だけ潅水・受け皿は溜めない

梅雨前1/3面ぞろえ剪定

砂利マルチ薄敷き

ポットインで根域分離

Q22. よくある症状→即対応は?

下葉が黄化・ポロポロ:過湿→潅水間隔延長+底上げ

葉が白チリ・午後の戻り遅い:熱/反射→午後だけ軽遮光+設置場所変更

葉裏に白い点や糸:ハダニ→早朝の葉裏シャワー&通風強化

新芽が止まる:深切り or 根傷み→施肥中止・乾湿リズム回復待ち