ユッカ グロリオサ バリエガータ 地 植えを検討している方へ、知りたい情報を最短距離で拾えるように本記事を設計しました。まず「ユッカの地植えの育て方は?」という基本から入り、置き場所・高植え・排水性の確保までを順序立てて解説します。続いて「ユッカ・グロリオサを地植えするときの土は?」で、赤玉や軽石を中心にした鉱質寄りの配合や改良の手順を示します。あわせて「ユッカに鹿沼土は使えますか?」の是非と配合比の考え方にも触れ、初めてでも迷わない判断軸を用意します。こうして用土と植え付けの基礎を固めたうえで、「ユッカ 水やり 何日おき?」の頻度は“日数固定ではなく乾きで見る”という実践的な基準に落とし込み、鉢・地植え・季節での微調整をガイドします。

一方で、サイズ感や配置計画が気になる方には「ユッカを地植えするとどのくらいの高さになりますか?」を詳しく解説します。ロゼットの張りと到達高さの目安、花茎で一時的に伸びる“季節の増し高さ”まで整理し、通路や窓との干渉を避ける植栽間隔の考え方を示します。また、環境適応の肝である「ユッカ グロリオサ 耐寒性」を前提に、「ユッカは氷点下でも大丈夫ですか?」への答えを条件付きでわかりやすく提示します。具体的には、凍上や過湿を避ける高植え・マルチング・風よけの三本柱を押さえつつ、「ユッカ・グロリオサ・バリエガータの冬越し方法は?」で地域差に応じた段階的な防寒手順を解説します。さらに「ユッカ・グロリオサバリエガータは日陰でも育ちますか?」では、半日陰での管理に必要な受光時間の目安、反射光の活用、徒長を防ぐコツを紹介します。

仕立て直しや見栄えの維持に関しては、「ユッカグロリオサ 剪定」で枯葉・花穂の除去、下葉整理、切り戻しの三段構成を安全手順とともにまとめます。加えて、鉢の更新が必要な読者に向けて「ユッカ グロリオサ バリエガータ 植え 替え」を時期・用土設計・養生の流れで詳述します。トラブル対策も欠かしません。「ユッカ・グロリオサが枯れる原因は何ですか?」には、過湿・根詰まり・日照不足・温度ストレス・害虫という主要因の見分け方と現実的なリカバリーを提示します。以上のように、検索で散らばりがちな疑問を一つの導線に束ね、今日から実践できる判断基準に落とし込んでいます。読了後には、自宅の環境でユッカ グロリオサ バリエガータ 地 植えを安定させる設計図が手元に残るはずです。

記事のポイント

・日当たりと高植えを軸にした最適な植え場所と土作り、鹿沼土の活用法

・季節と乾き具合で決める水やり基準と肥料の最小限設計

・到達する高さと幅の目安、動線に配慮した配置計画と剪定・植え替えの要点

・氷点下への備えを含む冬越し手順と耐寒性、枯れる主因の見分け方と対処法

ユッカ グロリオサ バリエガータ 地 植えの基礎

・ユッカの地植えの育て方は?

・ユッカ・グロリオサを地植えするときの土は?

・ユッカに鹿沼土は使えますか?

・ユッカ 水やり 何日おき?

・ユッカ グロリオサ バリエガータ 植え 替え

・ユッカを地植えするとどのくらいの高さになりますか?

ユッカの地植えの育て方は?

結論は「日当たりの良い場所で高植えにし、乾きやすい土で管理する」です。ユッカは乾燥と強光に適応した植物で、過湿が長引くほど根が傷みやすくなります。ここでは、初めての方でも迷わないように“場所選び→土づくり→植え付け→水やり・肥料→手入れ→季節対応”の順で流れを組み立てます。

まず場所選びです。東〜南向きで直射がしっかり入る場所を選び、建物や塀からは1m以上の余白を確保します。葉先が鋭く人や車に触れやすいので、通路・駐車動線には近づけない配置が安全です。ここで微地形にも注目してください。低い窪地は雨が集まりやすく、冷気溜まりにもなります。緩やかな小高い位置や、雨が素直に流れる傾斜地の方が根は健全に伸びます。

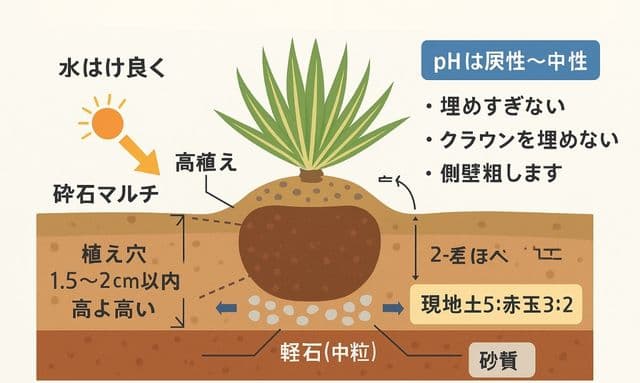

次に土づくりです。水はけの良い鉱質寄りの配合が基本になります。現地土を活かす場合でも、赤玉小粒や軽石(日向土・パーライトでも可)を混ぜて通気を確保してください。掘る深さは30〜35cm、幅は根鉢の1.5〜2倍を目安にし、穴の側壁をザクザク傷つけて“根が噛める面”へ変えておくと活着が早まります。さらに高植えが要です。仕上がりで根鉢上面が地表より1〜3cm高くなるよう据え、株元に雨水が滞留しないよう周囲をゆるいマウンド状に整えると排水性が一段と上がります。

植え付けは落ち着いて進めます。作業の数時間前に根鉢へ軽く潅水し、鉢から優しく抜きます。黒ずんだ根だけ清潔なはさみで最小限に整理し、古土は1/3程度を目安に落とすだけで十分です。埋め戻しの土は少量ずつ入れ、棒で突いて大きな空洞だけを潰します。強く踏み固めると空気層が失われます。最後に一度だけたっぷり与えて土をなじませ、明るい日陰で数日〜1週間ほど風に当てながら養生すれば初期トラブルを避けられます。風が強い庭では、短期間の添え木で株元のぐらつきを抑えると安心です。

水やりと肥料は“少なめ設計”が合います。活着後の地植えは原則として降雨任せで問題ありません。真夏の連続晴天で葉先が巻く・色が鈍るといったサインが出た日だけ、朝に株元へ一度たっぷり与える運用が効率的です。チビチビ高頻度は根腐れの近道になります。肥料は春に緩効性を少量、もしくは無施肥でも生育します。窒素過多は徒長と蒸れの原因になるため控えめが無難です。

日々の手入れは衛生管理が中心になります。咲き終わった花穂は根元から早めに切り、黄変した下葉も付け根で処理します。こうすればカイガラムシやハダニの温床を断てます。樹形を整えたい場合は、5〜9月の生育期に通路側へ張り出した葉や下葉を数枚ずつ整理し、必要ならトップの切り戻しで高さを調整します。いずれにしても“一度に大仕事をしない”ことが回復の早道です。

季節ごとの注意も外せません。梅雨〜秋雨期は過湿との戦いになります。高植えを徹底し、株元は無機マルチ(砕石・砂利)で薄く覆うと泥はねと蒸れを抑えられます。長雨が続く地域では、株の外周に浅い排水溝を切るだけでも効果が出ます。一方で冬は凍結と乾風への対策です。株元のマルチングを40〜60cmの円で施し、北西風をラティスなどで受け流すだけで葉傷みが減ります。寒冷地では不織布を一重でふわりとかけ、裾に通気を残すと結露凍結の悪循環を避けられます。なお、積雪地では葉束を軽くまとめ、日中に柔らかくなった雪を払う運用が現実的です。

トラブルの見分け方も覚えておきましょう。過湿の兆候は、下葉の黄変→株元のぐらつき→土の酸っぱいにおい、という順で現れやすいです。ここでは潅水を止め、通風を上げ、必要なら表層を軽くほぐして乾きやすくします。乾かし過ぎでは葉先が縮れ、日中に強くしおれて夜に戻る“揺れ”が増えます。翌朝にしっかり一度だけ与えれば持ち直します。いずれにしても、土・水・光・風の順に点検すると原因が絞りやすくなります。

最後に安全面のひと言です。ユッカの葉縁は微細な鋸歯を持ち、先端も硬いです。植え付け・剪定の際は厚手の手袋と長袖を着用し、動線に対して葉先が向かない配置を心掛けてください。こうして「よく日が当たる・乾きやすい土・埋めすぎない」の三本柱を守れば、地植えのユッカは年ごとに株が締まり、庭の骨格として長く活躍してくれます。

ユッカ・グロリオサを地植えするときの土は?

ここでは“水はけのよい鉱質寄りの土”を基準に設計します。ユッカは乾いた根域でこそ根がよく呼吸し、寒暖の振れにも強くなります。このため、有機分を多く入れてふかふかにするより、通気と排水を優先した配合が扱いやすいといえます。単純に言えば、重たい庭土は必ず軽くし、軽すぎる砂質でも“締まり”をわずかに与える方向で調整してください。

まず現地診断から始めます。植え穴(直径60〜90cm、深さ30〜35cm)を掘り、底をスコップで荒らしてから水を満たします。1〜2時間でほぼ引くなら改良少なめで進められますが、数時間たっても溜まるなら高植え(周囲より10〜15cm盛り上げる)と排水材の増量が安全です。穴の側壁がツルツルに“面”になっていると水が抜けにくいので、ここで必ずザクザクと傷を入れて“根が噛める”粗面に変えておきます。

配合の目安は庭の性質で変えます。ローム質で平均的な乾きなら、現地土5:赤玉小粒3:軽石(または日向土・パーライト)2。粘土質で重い庭は、現地土4:赤玉2:軽石3:粗めの無機資材(砕石細粒や軽石中粒など)1に寄せ、底に5cmほど中粒の排水層を敷くと安定します。強い風と直射で極端に乾く砂質なら、現地土6:赤玉3:軽石1として“保水の肩”を少しだけ作ります。市販の観葉植物用土を使う場合はそのままだと有機分が勝ちやすいため、軽石や日向土を2〜3割混ぜて“乾く設計”に寄せると失敗が減ります。

ここで鹿沼土を使うなら、単用ではなくブレンドで活用してください。鹿沼は通気性に優れる一方で崩れやすく保肥力が低めです。赤玉・軽石と合わせて全体の2割前後に収めると、利点を生かしやすくなります。pHは弱酸性〜中性で問題ありませんが、酸性資材を多用した配合を連年で使うなら、簡易キットで年1回チェックしておくと安心です。なお、砂を大量に足して粘土を“軽くする”手法は、粒度が近いと締まって水はけがむしろ悪くなる場合があります。むしろ粒の硬い鉱質材(軽石・砕石・日向土)で空隙を確保した方が理にかないます。

植え付けの要点も押さえます。根鉢の上面は地表より2〜3cm高く据え、クラウン(葉の付け根)を埋めないことが大切です。盛り土の肩に緩い傾斜を作り、雨が株元に滞留しない“水みち”をデザインします。埋め戻しは少量ずつ入れ、棒や手で軽く突いて大きな空洞だけを潰します。きつく締めすぎるとせっかくの空気層が失われるので注意してください。植え付け当日は土を落ち着かせる目的で一度だけたっぷり与え、その後は明るい日陰で数日〜1週間養生します。

表層の仕上げは無機マルチが相性抜群です。砕石や化粧砂利を2〜3cm敷けば、泥はねが減って葉の病斑予防になり、夏の表土温度も安定します。バークチップは見た目が良い反面、長雨期に保水が勝ちやすいので薄敷きにとどめるのが無難です。通路沿いなど踏圧がかかる場所は、鹿沼や赤玉の厚敷きは避け、砕石主体で固めると長持ちします。

いずれにしても、改良は“植え穴だけ極端に良くする”のではなく、根鉢の外周30〜40cmを中心に周囲へグラデーションを作る発想が有効です。こうすれば、根が改良帯から出た瞬間に失速せず、均一に外へ伸びていきます。最後に、施肥は急がなくてもかまいません。活着を最優先にして、春〜初夏の新葉が動き始めてから緩効性を少量だけ。こうして「乾く・通る・埋めすぎない」の三点を押さえれば、ユッカ・グロリオサは地中でしっかり根を組み、翌季以降の立ち上がりが驚くほど軽くなります。

ユッカに鹿沼土は使えますか?

使えます。ただし「単用ではなくブレンドで」「目的に合わせて粒径を変える」という前提を押さえると、失敗がぐっと減ります。鹿沼土は多孔質で軽く、通気と排水に優れます。一方で風化しやすく、保肥力は高くありません。ここで、ユッカの“乾きやすい根を健全に保つ”という特性に合わせ、赤玉土や軽石などの鉱質素材と組み合わせて土の役割分担を作るのが近道です。

まず鉢植えの基本レシピです。赤玉小粒4:鹿沼小粒2:軽石小粒3:観葉植物用土1(計10割)を起点にします。多雨のベランダや室内で乾きにくい環境なら、軽石を1割増やし、鹿沼を1割下げる調整が安全です。逆に、強い日差しと風で乾きが早い屋外なら、鹿沼を+1、軽石を−1として保水をわずかに補います。いずれにしても、有機分は“つなぎ”程度に抑え、鉱質主体で通気を確保してください。

地植えでの使い方は少し違います。単純に穴へ鹿沼土を大量に入れるより、周囲の土と混ぜて“水みち”を作る方が効果的です。このため、植え穴の壁をザクザクと荒らしてから、現地土6:鹿沼(中粒)2:軽石(中粒)2を目安に混和します。さらに、高植え(周囲より1〜3cm盛り上げる)にして、株元へ雨水が溜まらない微地形を整えると、過湿のリスクを大きく下げられます。表層は鹿沼ではなく、砕石や砂利で薄くマルチングすると長雨でも目詰まりしにくくなります。

粒径の選び方も重要です。根鉢の周囲は小粒中心にして根の絡みを良くし、鉢底〜中層は中粒を配して排水層を明確にします。こうすれば上下で水分の勾配が生まれ、潅水後に“必ず乾く”設計に近づきます。粉末が多い袋はふるいにかけ、微塵を軽く落としてから使うと、初期の目詰まりを回避しやすくなります。

ここで気になるpHの話です。鹿沼土はやや酸性寄りです。ユッカは弱酸性〜中性の広い範囲で育ちますが、鹿沼を高比率で長期連用すると、環境によっては酸性側へ寄りやすくなります。私は年1回の簡易pHチェックを勧めます。数値が強く下がっていたら、次の植え替えで赤玉や日向土を多めに配合し直せば十分で、表面施石灰のような急な矯正は不要です。

メンテナンスの工夫も挙げておきます。いずれのブレンドでも、2〜3年で粒が崩れて微塵が増え、乾きが遅くなります。植え替え時は古土の1/3をめどに落とし、黒ずんだ根を整理してから新しい配合に更新します。表土が締まって水を弾くようになったら、竹串で軽く穴を開ける“エアレーション”を行うだけでも乾きが戻ります。

避けたい使い方もあります。鹿沼土の単用・厚い表層マルチ・踏圧のかかる通路近くでの多用はおすすめしません。崩れやすさが裏目に出て、細粒が目詰まり→過湿→根腐れの連鎖を招きやすいためです。ここでは“株元の改良材として混ぜる”“表層は砕石で仕上げる”の二点を徹底してください。

最後に環境別の微調整をまとめます。風が抜けない室内や北側管理では鹿沼比率を抑え、軽石を増やして乾き優先にします。真夏に鉢温が上がりやすい南面ベランダなら、鉢外周を白鉢や二重鉢で断熱し、用土は鹿沼を1割ほど増やして“速乾すぎ”を緩和すると安定します。寒冷地で凍結と融解を繰り返す場所では、粒の崩壊が早まりがちなので、植え替え周期をやや短く設定しましょう。

要するに、鹿沼土はユッカにとって“乾く設計を支える名脇役”です。赤玉・軽石と組ませて通気と排水を担わせ、粒径と比率を環境に合わせてチューニングする。これができれば、根は健全に更新され、潅水の失敗も少なくなります。

ユッカ 水やり 何日おき?

まず結論は「固定の間隔では決めない」です。乾き具合と季節、置き場所、鉢や用土の条件で最適な頻度は変わります。ここで基準を一つに揃えましょう。指で表土から2〜3cmを触って乾いて軽い感触なら“給水OK”。鉢植えなら持ち上げて軽く感じるかも確認します。地植えは基本的に降雨任せで構いませんが、極端な高温乾燥が続く期間だけ朝にフォローします。

このため、季節の目安は「幅」をもって運用します。春(15〜25℃)は7〜10日に1回、初夏〜盛夏(25〜35℃)は3〜5日に1回、秋は7〜10日に1回、冬(5〜10℃)は2〜3週間に1回程度まで落とすのが無難です。いずれにしても午前中の暖かい時間に与えると、夜間凍結や低温ストレスを避けやすいでしょう。夕方遅い潅水は鉢内が冷えたままになり、根のダメージにつながります。

ここで環境別の調整を挙げます。テラコッタ鉢は通気が良く乾きやすいため頻度はやや上がります。軽量プラ鉢は乾きが遅いので、同じ日数でも“待つ勇気”が必要です。深鉢は下層が湿りやすく、表面だけを見て判断すると過湿に傾きます。竹串や割りばしを根鉢の中央まで差し、抜いて冷たく湿っていないかを確認すると精度が上がります。用土が有機分多めなら乾きが遅く、軽石や赤玉主体の鉱質寄りなら乾きが早い、と覚えておくと微調整がしやすくなります。

与え方にもコツがあります。鉢植えは“与える日はしっかり”が原則です。底穴から流れ出るまで一度で与え、受け皿の水はすぐ捨てます。チビチビと高頻度は根腐れの近道になりがちです。地植えは根が広く張るため、真夏の連続晴天で葉先が巻く・色が鈍るといったサインが出た日に、株元へ一度だけたっぷり。広い面積に薄く撒くより、根域へ確実に届かせるイメージで行います。

水の“質”も見逃せません。硬水や古い配管の地域では白い斑点(炭酸カルシウム)が葉に残りやすく、見栄えを損ねます。霧吹きを使うなら朝に行い、日没前に葉が乾くリズムを守ると衛生的です。葉水はハダニ予防に有効ですが、夜間に濡れたままは避けてください。

一方で、与え過ぎ・与えなさ過ぎの見分け方を押さえると判断が早くなります。過湿では下葉の黄変→株元のぐらつき→土の酸っぱいにおい、という順で兆候が出やすいです。乾かし過ぎでは葉先の縮れ、葉色の鈍化、日中に大きくしおれて夜に回復する、といった揺れ方が増えます。前者は間隔を延ばし、通風を強化。後者は翌朝にしっかり1回、というように対処を切り替えましょう。

ここで運用上の小ワザをいくつか。猛暑日に屋外の鉢が急乾燥するなら、午前に与えたうえで午後は鉢だけ半日陰に移す、あるいは鉢外周を木陰に入れて鉢温を下げます。長雨期に室内管理へ切り替える場合は、風が抜ける明るい場所へ。表層を無機マルチ(軽石・砂利)で薄く覆うと泥はねが減り、蒸れも抑えられます。月1回は“フラッシング(たっぷり潅水して余剰の肥料分を流す)”を行うと、塩類集積を防げます。ただし冬は不要です。

植え替え直後や挿し木直後は例外運用になります。植え替え初日は根鉢全体に行き渡る量を1回だけ与え、その後7〜10日は明るい日陰で“乾かし気味”。新根が動き始めるまでは、頻度を増やすより通風を優先します。挿し穂は腰水や多湿を避け、用土表面が乾いたら縁から少量だけ。こうすれば腐敗のリスクを減らせます。

最後に“固定観念を持たない仕組み化”を提案します。①竹串チェック、②鉢の重さ、③葉の表情(巻き・色・張り)を同日に観察し、二つ以上が“乾き”を示したら給水、というルールにします。これを一週間のメモに残しておくと、ご自宅の環境での適正な“間隔の幅”が見えてきます。こうして土と季節に合わせて可変運用に切り替えれば、ユッカ本来の乾燥耐性を活かしつつ、根腐れも水切れも遠ざけられます。

ユッカ グロリオサ バリエガータ 植え 替え

まず目的を二つに整理します。根詰まりの解消と、排水・通気の再設計です。いくらタフなユッカでも、根が呼吸できない環境では調子を落とします。ここでは「いつ・何を・どう進めるか」を段階的にまとめます。

ここで時期の目安を確認します。生育期の4〜9月に実施し、特に梅雨入り前(5〜6月)か、残暑が落ち着く初秋(9月)が扱いやすい季節です。寒冷地であれば春寄りに振ると安全域が広がります。無理に毎年行う必要はありませんが、3〜4年に一度は点検し、次のチェックに1つでも当てはまれば前向きに検討してください。①鉢底から根が見える、②潅水後に表土で水が滞る、③逆に水が瞬時に抜けるのに葉が冴えない(根が団子状に固まって吸水できていない)、④鉢を外すと根が鉢形に周回している。

準備物も最初にそろえます。厚手の手袋・長袖・保護メガネ、消毒済みの剪定ばさみ/ナイフ、鉢底ネット、軽石(中粒)、用土(赤玉小粒・軽石小粒・日向土や観葉植物用土など)、一回り大きい鉢(同径+1〜2号)、新聞紙やブルーシート、支柱や養生テープ。葉縁の鋸歯で手を切りやすいため、ロゼットを緩く束ねてから作業すると安全です。

鉢の選び方から触れておきます。テラコッタは通気に優れ、過湿リスクを下げられます。軽量プラ鉢は保水がやや勝ちますが扱いやすさに利点があります。深鉢より“中深”程度が無難で、極端な深鉢は下層が乾きにくくなりがちです。いずれにしても、底穴の数と径は十分確保しましょう。

用土設計は「鉱質主体+崩れにくい粒」が軸です。標準配合例として、赤玉小粒4:軽石小粒3:観葉植物用土3。より多雨地域や高湿ベランダでは赤玉3:軽石4:観葉植物用土3+日向土少量。乾燥しやすい砂質環境では赤玉5:軽石2:観葉植物用土3。こう考えると、有機分は“つなぎ”の役で十分です。pHは弱酸性〜中性で問題なく、矯正石灰は原則不要です。

いよいよ手順です。前日〜数時間前に軽く潅水し、根鉢を崩し過ぎない状態に整えます。鉢を横倒しにして外し、古土を3分の1程度まで落とします。黒ずんだ根・溶けた根は清潔な刃で切除し、白く締まった健全根は残す方針が基本です。切り口は風通しのよい日陰で10〜30分ほど乾かすと、その後の腐敗を抑えやすくなります。新しい鉢には鉢底ネットを敷き、中粒軽石で排水層(1〜2cm)を作ってから配合土を少量。根鉢を据えたら、株元(クラウン)を埋めない高さに調整し、側面の隙間へ用土を箸や棒で突きながら充填します。仕上がりは鉢縁から1〜2cmのウォータースペースを確保します。

潅水と養生が成功の分かれ目です。植え替え直後は根鉢全体に行き渡る量を1回だけ与えます。その後7〜10日は明るい日陰で静置し、表土がしっかり乾いてから少量でフォローします。直射への復帰は段階的に、1週間ごとに日照時間を増やしてください。肥料は新根の動きが見えるまで控え、再開するなら緩効性を少量にとどめます。

ここでよくある疑問にも触れます。根をどこまで落とすべきか——黒変や悪臭がなければ最小限に留め、健全根は残すのが回復最短です。株分けは同時にやるべきか——体力の消耗が大きくなるため、子株の切り離しは次の初夏や初秋に分けると失敗が減ります。殺菌剤は必要か——基本は“乾かす管理”で十分です。どうしても気になる場合は、切除部を乾かす時間を長めに取り、清潔な用土と道具で臨むだけでも効果が出ます。

植え替え後のトラブルシュートも用意しておきましょう。葉先の軽い垂れ下がりは一過性であることが多く、過度な追い水は禁物です。葉が急に焼けた場合は遮光率30〜40%の資材で一時保護し、風通しは維持します。幹がぐらつく場合は、柔らかい紐で軽く固定し、支柱で2〜3週間だけ安定させます。もし下葉の黄変が増える、芯が緩む、土から嫌なにおいが上がる——この三点が揃えば過湿のシグナルです。潅水間隔を延ばし、日中の通風を強化すると持ち直しやすくなります。

最後に、避けたい落とし穴を三つ。クラウンを土で埋める、長雨期や真冬に大規模な作業を行う、強い根切りと強剪定を同日に合わせる——いずれも回復を遅らせます。私は「少しずつ・乾いた環境で・工程を分ける」を合言葉にします。ここから、光は段階的に増やし、用土は鉱質主体に保ち、潅水は“乾いたら午前に”へ戻す。これができれば、ユッカ グロリオサ バリエガータは次の生育期にしっかり根を更新し、葉色とロゼットの締まりを取り戻します。

ユッカを地植えするとどのくらいの高さになりますか?

一般的な庭環境では、ユッカ・グロリオサ(斑入りバリエガータを含む)は地植えで株元から葉先までおおよそ2〜3mに達します。温暖で乾きやすい用地、かつ風の直撃を避けられる配置であれば、株の充実とともに3m超まで伸びる例もあります。一方で、幅(張り)は1〜2mが目安です。つまり、植え場所は“高さ3m・幅2m”の余白を前提に計画しておくと、将来の動線や窓との干渉を避けやすくなります。

ここから時間軸で見るとイメージがつかみやすくなります。植え付け1年目は根の活着が優先で、地上部は0.8〜1.2m程度に留まることが多いでしょう。2〜3年で1〜1.5m、5〜7年で2m級へと段階的にボリュームが出てきます。幹立ち(下葉が枯れて幹が見えてくる状態)が始まると、見かけの“高さ感”が一気に増すため、同じ葉数でも大きく感じられます。花茎は別勘定で、開花年には葉の高さ+0.5〜1mほど上空へ突き出します。景観設計や視線の抜けを検討する際は、この“季節的な増し高さ”も計算に入れてください。

もっと言えば、到達サイズにはバラつきがあります。日照が足りない、風通しが悪い、粘土質で水が抜けにくい——こうした条件では、葉数は増えても背丈が伸びにくくなります。逆に言えば、直射がしっかり入る朝〜昼の光、鉱質寄りで通気のよい土、冬に根が凍りにくい足元を整えられれば、幹は締まりながら着実にサイズアップしていきます。前述の通り、過湿は成長を止める最大要因です。高植え(周囲より1〜3cm盛り上げて植える)にして、株元へ雨水が滞留しない微地形を作るだけでも将来の伸びは変わります。

品種差も小さくありません。斑入りのバリエガータは無斑の個体に比べて光合成量がやや控えめで、同じ管理でも成長速度が若干ゆっくりに感じられる場面があります。とはいえ、健全な根と十分な日照が確保できていれば、最終的な株高は2〜3m圏に収まります。幅は斑が入るほど広く見えやすく、見た目の占有スペースが大きく感じられる点も配置計画で意識しておくと良いでしょう。

植栽計画の具体は次の通りです。建物や塀からは少なくとも1m、余裕があれば1.5m程度の離隔をとります。複数株を並植するなら、中心間1.2〜2mを確保すると将来の葉張りに耐えます。通路や駐車動線に近い位置はトゲが接触しやすいため避け、もしどうしても近接する場合は、通路側に空間を多めに割り当てるか、手前に低木・石材で“緩衝帯”を設けます。こうすれば、成長後も安全と見映えの両立が図れます。

サイズ調整の手段も用意しておくと安心です。高さを抑えたい場合は、生育期(5〜9月)にトップを切り戻すと、切断位置付近から複数の芽が動き、低い位置で分岐してボリュームが分散します。通路側に張り出す葉は下葉整理で風通しを確保しつつ、外向きの芽を2〜3本に絞ると樹形が締まります。なお、強い根の整理(植え替え時の根切り)と強剪定は同日に重ねない方が回復が早いといえます。

いずれにしても、「光・排水・スペース」の三点設計が高さ予測の精度を左右します。直射3〜6時間を目標に置き、鉱質主体の用土で高植えに据え、将来3m×2mの余白を見込む——この基本を押さえれば、ユッカは庭の骨格として長期にわたり存在感を発揮します。もし成長が想定より速いと感じたら、切り戻しと下葉整理で“高さの貯金”を少しずつ削り、景観と安全のバランスを取っていきましょう。

ユッカ グロリオサ バリエガータ 地 植えの対策

・ユッカ グロリオサ 耐寒

・ユッカは氷点下でも大丈夫ですか?

・ユッカ・グロリオサ・バリエガータの冬越し方法は?

・ユッカ・グロリオサバリエガータは日陰でも育ちますか?

・ユッカグロリオサ 剪定

・ユッカ・グロリオサが枯れる原因は何ですか?

ユッカ グロリオサ 耐寒

まず押さえておきたいのは、ユッカ・グロリオサは観葉植物としては例外的に耐寒性が高いことです。乾いた土で根がよく呼吸でき、強風の直撃を避けられる配置であれば、暖地〜温暖地では屋外越冬が十分に視野に入ります。一方で、耐えられる下限は「気温の数字」だけで決まりません。土の含水量、風の当たり方、植え付けの深さ(高植えかどうか)、株の充実度が積み重なって実力が引き出されます。こう考えると、同じ氷点下でもダメージの出方に差が出るのは当然です。

ここで具体像を示します。排水の良い立地で北西風を避けられるなら、氷点下一桁の冷え込みは大きな問題になりにくいです。条件がそろえば、短時間の強い冷えにも耐える個体が見られます。逆に、粘土質で水が溜まる庭や“冷気だまり”になる低地では、わずかな氷点下でも葉傷みが出やすいでしょう。凍害の初期サインは、葉先〜葉縁のガラス化(半透明化)や色抜けです。生長点と根が無事なら春に新葉が押し上がり、見た目は持ち直します。つまり、“根とクラウンを守ること”が耐寒の核心だと理解してください。

では、実際に何を整えるべきでしょうか。主に三点です。第一に“乾く足元”。高植え(周囲の地面より1〜3cmほど盛り上げて据える)を基本にし、株の外周40〜60cmを目安に砕石・砂利・日向土・バークチップなどで薄くマルチングします。肩に緩い傾斜をつければ、雨や融雪水が株元に滞留しにくくなります。第二に“風の制御”。北〜西からの乾いた寒風をラティスや低い板塀で受け流すだけでも、葉傷みは明確に減ります。第三に“凍結の反復(凍上)の緩和”。不織布を一重でふわりとかけ、裾は数カ所開けて通気を確保しましょう。密閉は日中の結露→夜間凍結という悪循環を招きます。

鉢植え運用は地植えと少し勝手が違います。鉢は地面より凍りやすいため、最低気温が0℃を下回る期間は、夜だけ無加温の明るい屋内や軒下に取り込む「出し入れ管理」が現実的です。二重鉢や発泡材で鉢外周を断熱すると、根の凍結リスクをさらに下げられます。水やりは午前中の少量に限定し、受け皿の水は都度捨ててください。秋以降の施肥は止め、無理な成長を促さない姿勢が安全です。

なお、斑入りのバリエガータは葉緑素が少ないぶん光合成量が控えめで、無斑個体よりわずかに寒さに敏感な場面があります。迷ったら対策を一段階厚くする(マルチを厚めに、不織布を早めに)と安心です。さらに、南向きの壁・石畳・白砂利は“昼に蓄えた熱を夜に放つレフ板”として働きます。こうした微気象の工夫は、数字以上の効果を発揮します。

ここで、避けたい落とし穴も挙げておきます。クラウン(葉の付け根)を深く埋める、寒波直前にたっぷり潅水する、不織布を地面まで密閉する——この三つは凍害の誘因です。もし寒波後に葉が黒ずみ柔らかくなった部位が出たら、暖かくなってから衛生的に除去し、切り口は乾かして管理します。焦って大規模な切り戻しを冬に実施すると、回復が遅れやすいので注意してください。

いずれにしても、耐寒設計の要は「乾いている・風を避ける・根を守る」の三拍子です。ここから、日当たり(冬は特に朝日)を確保し、半日陰なら反射光で補助し、長雨期は通風を優先する——この一連の流れができれば、ユッカ・グロリオサは寒さをしっかりくぐり抜け、春の新葉で力強くリスタートします。

ユッカは氷点下でも大丈夫ですか?

大丈夫です。多くのユッカ、とりわけグロリオサ系は氷点下をまたぐ環境に適応しており、適切な用地と管理で屋外越冬が視野に入ります。ただ、ここで鍵になるのは「最低気温の数字そのもの」ではなく、凍り方・地面の乾き具合・風の当たり方・凍結が続く日数です。夜間に凍って日中に解ける反復(凍上)と、株元の過湿が同時に起こるとダメージが一気に増えます。逆に、乾いた足元で風を和らげられる配置なら、短時間の強い冷え込みでも驚くほど持ちこたえることがあります。

ここで目安を整理します。地植えで排水が良く、北西風を避けられる場所なら、氷点下一桁の冷え込みは概ね許容範囲に収まります。条件がそろえば、短時間のより強い冷えにも耐える例が見られます。一方で、粘土質で水がたまる庭や、谷地形の“冷気溜まり”では、わずかな氷点下でも葉傷みが出やすいでしょう。斑入りのバリエガータは光合成量が相対的に少ないため、同条件では無斑より少しだけ寒さに弱く感じられる場面があります。いずれにしても“環境の作り方”が勝負どころです。

実際の対策は三本柱で考えます。まず足元を乾かすこと。このために高植え(周囲より1~3cm盛り上げて植える)を基本とし、株の外周40~60cmに砕石・砂利・バークなどで薄くマルチングします。盛り土の肩を緩い傾斜に整えると、雨水が株元に滞留しにくくなります。次に風の制御です。ラティスや低い板塀で北~西風を受け流し、乾いた寒風の直撃を減らします。最後に凍結の反復を抑える工夫として、不織布を一重で“ふわり”とかけます。裾は数カ所開け、日中の蒸れを避けてください。密閉は結露→夜間凍結の悪循環を招きます。

鉢植えは運用が少し異なります。鉢土は地面より凍りやすいため、最低気温が0℃付近を割り込む期間は、夜だけ無加温の明るい屋内や軒下に取り込む“出し入れ管理”が現実的です。二重鉢や発泡材で鉢外周を断熱すると、根の凍結リスクをさらに下げられます。水やりは午前中の少量に限定し、受け皿の水は必ず捨てます。こうすれば夜間の凍結で根が傷みにくくなります。肥料は冬はストップし、新しい成長を無理に促さない方が安全です。

ここで典型的な失敗も押さえましょう。寒波直前にたっぷり潅水する、クラウン(葉の付け根)を土で深く埋めてしまう、不織布で株元まで密閉する——この三つは避けてください。どれだけ対策しても、強い寒波の後は葉が半透明にガラス化したり、縁から褐変したりすることがあります。ここでは慌てて大きく切り戻さず、寒さの山を越えたあとに中心の新葉が健在かを確認します。生長点が硬く保たれていれば回復の見込みが高く、春に芽動きを見てから下葉を数枚ずつ整理すれば見た目は整います。黒変して柔らかくなった組織だけを衛生的に外し、切り口は乾かして管理すると良いでしょう。

配置の工夫も効きます。南面の壁・石畳・白砂利などは日中に熱を蓄えて夜間に放熱します。こうした“放射熱のレフ板”を活用すると局所的に体感温度が上がり、越冬の安全域が広がります。逆に、低地や芝生のくぼみなど冷気が溜まる地点は避けます。もし雪が積もる地域であれば、雪はむしろ断熱材として働きます。葉束を緩くまとめて荷重を受け流し、日中に雪をやさしく落とす——それだけで葉折れを大きく減らせます。

つまり、氷点下が問題かどうかは“数字”より“条件”です。乾く足元、適度な通風、凍結と解凍の反復を減らす設計——この三点が守れていれば、ユッカは冬をしっかり乗り切り、春に新葉で自らをリセットしてくれます。

ユッカ・グロリオサ・バリエガータの冬越し方法は?

ここでは屋外・鉢植えの両方に通じる手順を、時期ごとの流れで整理します。私であれば、準備→寒波対応→真冬の維持→春の立ち上げという四段構成で考えます。いずれにしても目的は三つで、株元の保温、風と霜の遮断、そして過湿の回避です。これらの理由から、作業は「乾いた環境で少しずつ」が合言葉になります。

まずは準備のタイミングです。晩秋(最低気温が一桁で安定し始める頃)が合図になります。ここで株元直径40〜60cmを目安にマルチングを施しましょう。素材は庭の条件で選びます。排水が良い場所なら砕石・砂利などの無機マルチ、乾き過ぎる用地ではバークチップを薄めに敷き、地温の急降下を和らげます。高植え(周囲より1〜3cm高く植える)になっていない株は、この時点で軽く盛り土をして水みちを作ると効果的です。ここから風対策に移ります。北〜西からの寒風を受けやすい立地では、ラティスや簡易パネルで風を受け流すだけでも葉傷みが減ります。不織布は一重で十分で、株全体をふわりと覆い、裾は数カ所開けて通気を確保してください。密閉は蒸れの原因になります。

寒波が予想される48時間前には、チェックリストで最終確認をします。株元が乾いているか、マルチの厚みが保てているか、風よけや不織布の固定が甘くないか、という三点です。もし潅水が必要な場合は寒波前日の午前中に少量だけ与え、夜間に土が凍結しない段取りに切り替えます。なお、斑入りのバリエガータは無斑の個体より光合成能力がわずかに低く、寒さにもやや繊細です。迷ったら一段階厚めの対策(マルチを厚く、不織布を早めに)を選ぶと安全域が広がります。

真冬の維持管理は「断水気味・通風あり・直射は歓迎」を基本線にします。晴れた午前中に光を浴びさせ、日没前までに用土表面が乾き始める程度の水分バランスを保ちます。多くは潅水不要ですが、極端に乾く庭では月に一度ごく少量で十分です。積雪地では荷重対策も重要になります。葉束を緩くまとめ、雪が乗っても折れにくい形にしておきましょう。積雪後は無理に揺すらず、日中に柔らかくなってから雪払いを行うと葉折れが減ります。氷点下が続く期間は施肥を止め、新しい成長を促さないことも大切です。

鉢植えの運用は少し異なります。最低気温が0℃前後を下回る期間は、夜間のみ無加温の明るい屋内や軒下に取り込み、昼は日だまりに戻す“出し入れ管理”が現実的です。鉢外周の断熱(段ボールや発泡スチロールで二重鉢にする)も根の凍結防止に有効です。潅水は午前中のごく少量に限定し、受け皿の水は必ず捨てます。過湿と凍結が同時に起こると根が傷みやすく、回復に時間がかかります。

ここで典型的な失敗と回避策も挙げておきます。第一に、株元のクラウン(葉の付け根)を土で埋め過ぎることです。降雨や融雪のたびに水が溜まり、腐敗の入口になります。第二に、不織布の密閉です。裾を完全に閉じると日中に結露し、夜間の冷え込みでかえってダメージが増えます。第三に、寒波直前のたっぷり潅水です。凍結による体積膨張が根を傷めるため、晴れた午前の軽い潅水だけに絞りましょう。

凍害が出たときのリカバリーも押さえます。葉がガラス化・褐変した場合、すぐに大量に切り落とさず、寒波が抜けてから判断してください。春の芽動きが確認できてから、下葉を付け根で数枚ずつ整理すると負担が軽くなります。幹や生長点が健全なら、新葉の展開とともに見た目は戻ります。前述の通り、切除と強い根の整理を同日に行うのは避けた方が無難です。

春の立ち上げは段階的に進めます。不織布や風よけは遅霜の心配が薄れてから順に外し、光を増やします。潅水は「表土が乾いたら午前に与える」へ戻し、緩効性肥料をごく少量だけスタートします。下葉を数枚ずつ間引いて通風を確保し、梅雨に備えて高植えの形を再調整しておくと、夏の蒸れにも強くなります。こうすれば、越冬後の葉色コントラストがいっそう冴え、ロゼットの締まりも取り戻しやすくなります。

いずれにしても、冬越しの要点は「乾いた足元・風の制御・霜のやわらげ」です。この三本柱を外さなければ、ユッカ・グロリオサ・バリエガータは屋外でも十分に耐え、翌シーズンの成長を力強く再開します。

ユッカ・グロリオサバリエガータは日陰でも育ちますか?

前述の通り、育ちはしますが「半日陰」までが現実的です。ここで言う半日陰とは、午前中に直射が2~4時間当たり、残りは明るい散乱光が差し込む状態を指します。常時日陰(建物の北側や高木の陰で直射がほぼゼロ)では生存はできても、葉が細く間延びしてロゼットが緩み、斑のコントラストも薄くなりがちです。さらに、湿り気が抜けにくい環境では根の呼吸が阻害され、カイガラムシやハダニなどの発生率も上がります。つまり、光不足は見た目だけでなく、健康面のリスクも同時に高めると考えてください。

これを踏まえたうえで、屋外での最適解は「直射3~6時間+明るい散光」の設計です。具体的には、東~南東向きの場所で朝日を当て、真夏の西日は建物や落葉樹でやわらげる配置が理想的といえます。直射を時間で捉えるのが難しければ、簡易目安として“晴天昼の空の明るさが感じられる、木漏れ日が揺れる場所”を選ぶと外しにくいでしょう。園路や白壁、白砂利は優秀なレフ板になります。白い面を株の南側~南東側に配置すると、散乱光が増えて葉色が引き締まりやすくなります。

日陰寄りの場所から日当たりの良い場所へ移す場合は、慣らし(順化)が欠かせません。最初の1週間は午前の直射1時間程度から始め、週ごとに30~60分ずつ直射時間を増やします。真夏は正午前後の強光を避け、10時前後と16時以降に当てる時間割が安全です。遮光ネットを使うなら遮光率30~40%が目安で、段階的に外せば葉焼けのリスクを抑えられます。過光のサインは葉先の白化・褐点・急なカール、逆に光不足はロゼットが開いて葉が下垂する傾向として現れます。症状を観察しながら、日照と風の当て方を微調整しましょう。

半日陰での管理は、水と土に工夫を加えると安定します。蒸散が少ないため潅水は控えめにし、表土がしっかり乾いてから午前中に与える運用へ切り替えます。地植えなら高植え(周囲より1~3cm盛り上げて植える)にして、株元へ雨水が溜まらない微地形を整えると安心です。用土は赤玉・軽石など鉱質素材を主体にして通気を確保し、腐葉土は“つなぎ”程度にとどめます。表層は砕石や砂利で薄くマルチングすると泥はねが減り、葉の病斑予防にもつながります。

肥培も光量に合わせて軽めに設計します。窒素分を効かせすぎると徒長が進み、葉が軟らかくなりやすいからです。生育期の初期に緩効性肥料をごく少量、または施肥なしでも維持は可能です。むしろ、風通しの確保と下葉の衛生的な整理(古葉を数枚ずつ間引く)を優先した方が、半日陰環境では効果が出ます。葉裏への散水(葉水)はハダニの抑止に役立ちますが、夜間に濡れたままにならないよう、朝のうちに行うと管理が楽になります。

季節ごとの考え方も付け加えておきます。冬は日射角が低くなるため、同じ場所でも実質の受光量が減ります。落葉樹の下なら冬季はよく日が差す利点があるので、そうした“季節で光が変わる場所”を活用すると良好なバランスが取れます。寒波時は乾いた状態を保ちつつ、株元をマルチングして凍結膨張を抑えるとダメージを最小化できます。夏は長雨と高湿が重なる時期に蒸れやすくなるため、通風を確保し、必要なら一時的に遮光率を上げる対応が無難です。

最後に配置のヒントです。通路や駐車動線に近い場所は、トゲのある葉先が人や車に触れやすく危険です。建物や塀からは1m以上、複数株なら中心間1.2~2mの離隔を確保すると、将来の葉張りに余裕が生まれます。もし常時日陰しか選べない場合は、株の健康を優先して“乾きやすい足元・徹底した通風・施肥控えめ”の三点を守ってください。こうして光・水・風のバランスを設計すれば、半日陰でもユッカ・グロリオサ・バリエガータの斑は十分に映え、締まりのあるロゼットを維持できます。

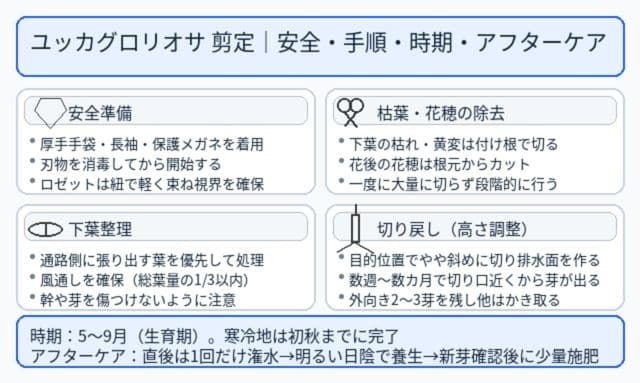

ユッカグロリオサ 剪定

まず全体像を先に整理します。ユッカ・グロリオサ(バリエガータ含む)の剪定は、①枯葉・花穂の除去、②下葉整理によるボリューム調整、③幹の切り戻し(高さ調整・分岐促進)の三本柱で構成します。時期は5〜9月の生育期が基本で、寒冷地では夜間が冷え込む前の初秋までに終えると安全性が高まります。ここで重要なのは「一度にやり過ぎない」ことです。総葉量の3分の1以内に留め、数週間おきに分割して進める運用が株への負担を最小化します。

これを実践する前に準備を整えます。厚手の手袋・長袖・保護メガネは必須です。葉縁の細かな鋸歯や硬い先端で肌を傷つけやすいため、安全第一で臨んでください。刃物は剪定ばさみ・剪定ノコ・ナイフを用意し、作業前後に70%前後のアルコールで消毒します。もし傷んだ組織を深く触る場合は、希釈した次亜塩素酸ナトリウムでの消毒→真水で洗い流し→乾燥の順でもかまいません。なお、作業中はロゼットを養生テープや紐で軽く束ねると視界が確保でき、トゲによる事故を避けやすくなります。

枯葉・花穂の除去は最優先の衛生管理です。下葉が褐変・黄変したら付け根ぎりぎりで“ flush ”に切ります。幹から手で剝がそうとすると皮を裂きやすく、病原の侵入口になるため、刃で丁寧に仕上げる方が無難です。開花後の花穂は根元から切除します。アガベと違いユッカは花後に株全体が枯れるわけではありませんが、花穂を残すと養分が取られ回復が遅れます。採種の予定がなければ早めのカットが効率的です。

下葉整理は“風通しの確保と動線の安全確保”が目的です。地表近くの古葉から数枚だけ間引き、通路側に張り出した葉先を優先的に処理します。こうすれば病害虫の温床が減り、梅雨〜秋雨期の蒸れにも強くなります。一方で、見栄えを急ぐあまりに一気に環状剝離のように落とすと、夏場は日射で幹のコルク層が焼ける場合があります。ここでは数週間に分けて段階的に行う方が傷みを回避できます。

幹の切り戻しは“高さを下げる/分岐を作る”ための手段です。通路の視界や窓に干渉する、頭頂部が暴れて樹形が崩れた、といった場面で使います。切断位置は目的から逆算します。低い位置からの分岐を増やしたければ、地際から20〜40cm付近でカットし、腰高を保ちたいなら胸高〜目線付近で切ります。切る角度はわずかに斜めにして雨水が溜まらない面を作るのがコツです。切断後は癒合剤を無理に塗らず、直射雨を避けつつ乾かしてカルス化を待ちます。数週間〜数カ月で切り口近くの節から複数の新芽が動きますから、外向きでバランスの良い芽を2〜3点に絞り、他は軽くかき取ると樹形が締まります。

ここから挿し穂活用のプロセスも押さえておきます。トップを外して高さを落とした際の先端部は、半日〜数日陰干しして切り口を乾かし、軽石・パーライト主体の清潔な用土に挿します。鉢は明るい日陰に置き、用土上面が乾いたら縁から少量の潅水にとどめる運用が適しています。温度は20〜30℃が目安で、過度のミストは腐敗につながるため避けます。根は4〜8週間で張り始め、初期の芽出し後に徐々に光量を上げると徒長を抑えられます。

時期と天候の見極めも重要です。梅雨や長雨直後は切り口が乾きにくく、腐敗リスクが上がります。また、真夏の猛暑日に強剪定をすると蒸散バランスが崩れやすいため、朝夕の涼しい時間帯に小分けで進めると安全域が広がります。逆に言えば、5〜6月の初夏と、8月末〜9月の残暑明けが“重い作業の適期”となりやすいでしょう。冬期は基本的に大仕事を避け、落葉の掃除と軽い枯葉取りにとどめます。

アフターケアは“潅水少なめ+光は段階的に”が基本線です。剪定直後にたっぷり与えるのは一回だけにし、1〜2週間は表土がしっかり乾いてから与えます。肥料はすぐに入れず、新芽が伸び始めたのを確認してから緩効性を少量だけ施します。こうすれば根の修復が先に進み、上部の再生が安定します。もし切り口付近が黒ずむ、柔らかくなる、といった異変が出た場合は、変色部を健全部位まで潔く戻し、乾燥優先の環境で立て直してください。

最後に、よくある落とし穴をまとめます。強い根の整理(植え替えでの根切り)と強剪定を同日に実施すると回復が遅れがちです。低温期や雨期の大規模な切り戻しも、切り口感染の入口になりやすいといえます。なぜなら、ユッカは乾燥に強い一方で“濡れた傷”には弱い性質があるからです。だからこそ、「少しずつ・乾いた環境で・目的を絞って」進める姿勢が最短ルートになります。こうして手順と時期を守れば、ユッカグロリオサはタフさを保ったまま、庭の骨格として長く美しいロゼットを見せてくれるでしょう。

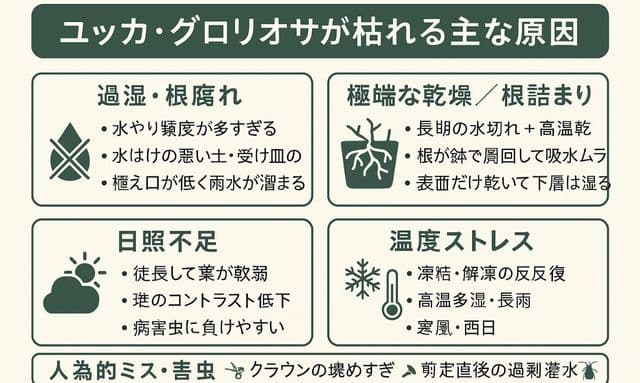

ユッカ・グロリオサが枯れる原因は何ですか?

ここでは、地植え・鉢植えのどちらにも通じる「原因の切り分け方」と「実際の手当て」を順序立ててまとめます。むしろ“何が起きているか”を短時間で見極められれば、回復の見通しはぐっと高まります。主因は【過湿・根詰まり/極端な乾燥】【日照不足】【温度ストレス】【人為的ミスと害虫】に大別できますが、複数が重なって進行するケースも少なくありません。

まず最大要因は過湿による根腐れです。土が長く湿ったままになる配合、有機分が多すぎる用土、低い植え穴に雨水が集まる立地では、根が酸欠に陥り黒変します。典型的なサインは、下葉の黄変→株元のぐらつき→土の酸っぱいにおいの順で現れがちです。ここでの応急処置は三段階に分けます。第一に給水を止め、風通しのよい場所で土を乾かします。第二に鉢なら軽く抜いて黒ずんだ根を清潔なはさみで取り除き、赤玉・軽石主体の通気性の高い用土へ植え替えます。第三に地植えは株元を高植えに改め、周囲に浅い排水溝を切る、あるいは砕石で表層マルチを敷いて泥はねと蒸れを抑えます。受け皿の水は溜めない、という基本も忘れないでください。

次に、極端な乾燥と根詰まりです。ユッカは乾燥に強い一方、長期間の水切れと熱風が重なると葉先が丸まり、葉色が鈍ります。鉢では根が鉢壁を周回して“硬い根鉢”になり、上層だけ乾いて下層は湿ったままというアンバランスが起こりやすいです。ここでは割りばしや竹串を根鉢の中ほどまで差し、抜いた先が乾いていれば給水という“目視+触診”で管理を正確にします。根詰まりが疑わしい場合は2~4年スパンで一回り大きな鉢へ。古土は三分の一を目安に落とし、黒根は整理してから赤玉・軽石・観葉植物用土などのブレンドで再セットすると安定します。地植えでの乾燥は、真夏の連続晴天時に朝だけ株元へ一度たっぷりと与える程度で十分でしょう。

三つ目は日照不足です。半日陰でも生育はしますが、光量が足りないと徒長して葉が軟弱になり、斑入りはコントラストがぼやけます。葉先が細く長くなる、中心部の葉が起き上がらない、といった兆候が増えたらサインです。ここで有効なのは、反射光の取り込み(白砂利・明るい壁面の前に配置)、週あたり30~60分ずつの段階的な増光、そして風通しの確保です。肥料は控えめにし、特に窒素過多は徒長を助長するため避けます。

四つ目は温度ストレスです。冬は凍結と乾風、夏は高温多湿と直射の複合ダメージが問題になります。冬の凍害は葉がガラス化して透ける、あるいは斑点状に色抜けする形で出ます。根まで凍らせない工夫として、株元のマルチング(砕石・バーク・ワラ)、北西の風よけ、不織布の一重カバーが効果的です。水やりは晴れた午前だけにして、夜間の凍結を避けます。一方で夏は長雨と熱が重なる蒸れが大敵です。高植えにして水みちを確保し、葉が密な株は下葉を数枚整理します。黒い鉢は蓄熱しやすいため、直射が強い時間帯だけ半日陰に移す、あるいは鉢外面に断熱シートを巻く方法も使えます。

ここから人為的要因にも触れておきます。植え付け時にクラウン(葉の付け根)を深く埋めると、降雨のたびに水がたまり腐敗の入口になります。鉢ではウォータースペース(鉢縁から1~2cm)を確保し、株元は埋めすぎないようにしてください。剪定直後の大量潅水や、低温期の強剪定も回復を遅らせます。作業は5~9月の生育期に分散し、強い根の整理と強剪定を同日に合わせない運用が無難でしょう。

害虫も見逃せません。カイガラムシは白い粒やベタつき(すす病の原因)として現れ、ハダニは葉裏の細かな銀斑や糸状のクモの巣で気づきます。最初期なら、濡らしたティッシュや歯ブラシでの物理除去、葉裏へのシャワーで十分対応できます。発生が広がった場合はラベルに従った園芸用薬剤を検討し、風通しと清潔な株元を保つ予防策を並行させると再発率が下がります。

実際の診断は「症状→当たり」を三手順で進めると迷いません。①土の状態を確認(湿り・臭い・鉢の重さ)②葉の変化を観察(黄変部位・徒長・斑の薄れ・ガラス化)③環境要因を点検(日照時間・風・水はけ・最低気温)。そこで該当する対策を一つずつ当てはめ、3~4週間単位で効果を評価します。なお、バリエガータは無斑種よりややスタミナが落ちる場面があるため、迷ったときは“乾かし気味・風通し重視・冬は一段厚めの防寒”を選ぶと安全域が広がります。いずれにしても、土・水・光・温度の順で整えていけば、ユッカ・グロリオサは強健さを取り戻し、新葉の展開とともに見た目も回復していきます。

ユッカ グロリオサ バリエガータ 地 植えの総まとめ

・基本は日当たり良い場所で高植えにし、乾きやすい鉱質寄りの土で育てる

・植え付け適期は春〜初夏または初秋で、寒冷地は春実施が安全

・建物や塀から1〜1.5m、複数株は中心間1.2〜2mの離隔を確保する

・植え穴は根鉢の1.5〜2倍の幅で側壁を荒らし、根が噛める面を作る

・土は現地土5:赤玉3:軽石2を基準に、乾湿や土質で配合を微調整する

・鹿沼土は単用不可で赤玉・軽石とブレンドし全体の2割前後に抑える

・表層は砕石や砂利の無機マルチで泥はねと蒸れを抑制する

・地植えの水やりは基本降雨任せで、猛暑の連続晴天日に朝一度だけ与える

・施肥は無施肥〜春の緩効性少量に留め、窒素過多は徒長を招く

・日照は直射3〜6時間+明るい散光が理想で、常時日陰は生育が鈍る

・成長サイズは地植えで高さ2〜3m・幅1〜2m、花茎はさらに0.5〜1m伸びる

・剪定は5〜9月に枯葉・花穂除去と下葉整理、必要に応じて切り戻しを行う

・耐寒は高く乾いた足元と風避けがあれば氷点下一桁に耐える個体が多い

・冬越しはマルチングと不織布一重で保護し通気を確保、鉢は夜のみ取り込む

・トラブルは過湿が最大要因で高植えや排水溝で改善し、害虫は物理除去を優先する

ユッカ・グロリオサ・バリエガータ(地植え)FAQ

Q1. 地植えの最重要ポイントは?

A. 「日当たり」「高植え(周囲より1〜3cm高く)」「乾きやすい鉱質寄りの土」の3点です。

Q2. どこに植えるのがベスト?

A. 東〜南向きの直射が入る場所。建物や塀からは1〜1.5m以上離し、通路・駐車動線は避けます。

Q3. 推奨する土づくりは?

A. 現地土5:赤玉3:軽石2(目安)。重い土は軽石を増やし、砂質で乾き過ぎる場は赤玉を少し増やします。

Q4. 鹿沼土は使えますか?

A. 使えますが単用NG。全体の2割前後を赤玉・軽石とブレンドし、粒は小〜中粒で。

Q5. 植え穴と植え方のコツは?

A. 根鉢の1.5〜2倍の幅・深さ30〜35cmを目安に。側壁をザクザク荒らし、根鉢上面が地表より1〜3cm高い“高植え”で据える。

Q6. 表層マルチは何が良い?

A. 砕石・砂利など無機マルチを2〜3cm。泥はねと蒸れを抑えます。

Q7. 水やりは何日おき?

A. 日数固定ではなく“乾き”で判断。地植えは原則降雨任せ。真夏の連続晴天で葉先が巻く日だけ、朝に株元へ一度たっぷり。

Q8. 肥料は必要?

A. なくても育ちます。やるなら春に緩効性を少量。窒素過多は徒長・蒸れの原因。

Q9. どれくらい大きくなりますか?

A. 地植えで高さ2〜3m・幅1〜2mが目安。開花年は花茎でさらに**+0.5〜1m**上がります。

Q10. 株間・離隔の目安は?

A. 建物や塀から1〜1.5m、複数株は中心間1.2〜2m。

Q11. 日陰でも育ちますか?

A. 半日陰まで(直射2〜4時間+明るい散光)。常時日陰は徒長・色あせ・蒸れのリスク。

Q12. 氷点下でも大丈夫?耐寒性は?

A. 条件が合えば氷点下一桁は概ね許容。核心は乾いた足元・風避け・凍上対策です。

Q13. 冬越しの具体策は?

A. 晩秋に株元40〜60cmをマルチ、北西風をラティス等で緩和、強寒波は不織布一重をふわり(裾に通気)。

Q14. 梅雨〜長雨期の注意は?

A. 高植えの形を保ち、株元の通気を確保。必要なら外周に浅い排水溝を切る。

Q15. 剪定はいつ・どうやる?

A. 5〜9月が基本。①花穂は根元から除去 ②下葉を数枚ずつ整理(やり過ぎない) ③必要時に切り戻しで高さ調整・分岐促進。

Q16. 植え替え・鉢上げの適期は?

A. 5〜6月または9月。古土は1/3程度落とし、黒ずんだ根のみ整理。根切りと強剪定は同日に重ねない。

Q17. 枯れそうなとき、まず疑う原因は?

A. 過湿が最多。下葉黄変→株元ぐらつき→土の酸っぱい臭いがサイン。給水停止・通風強化・高植え/排水改良で立て直し。

Q18. 典型的な失敗と回避法は?

A. 受け皿の水溜め・クラウンの埋め過ぎ・寒波前の大量潅水・不織布の密閉。→水は朝だけ/必要日だけ・浅植え・通気確保で回避。

Q19. 安全面の注意は?

A. 葉縁と先端が鋭いので、動線に向けない配置を。作業時は厚手手袋・長袖・保護メガネ。

Q20. 日照を増やすときのコツは?

A. 段階的に順化。週ごとに直射+30〜60分、真夏の強光は避けて朝夕中心に。白壁や白砂利の反射光も有効。