ネメシアの寄せ植えで相性を見極めたい方に向け、配色と配置の“型”から管理のコツまでを体系化しました。まずは王道の組み合わせであるネメシア 寄せ植え ビオラの色幅と花径バランスを押さえ、季節ごとの見せ方を具体的に整理します。さらに、色の主役にも名脇役にもなるネメシア ピンクレモネード 寄せ植えの実例を取り上げ、淡色ベースに差し色を効かせる設計まで導きます。いきなり多色にせず“主色を決める”だけで仕上がりが安定し、写真でも輪郭が崩れにくくなります。

栽培環境の選び方も土台になります。ネメシア 地植えでは水はけ・日当たり・風通しの三条件を優先し、高畝や腐植の混和で根の呼吸を確保すると管理が楽になります。一方でネメシア プランターは土量が限られるため、排水性の高い用土配合と株間の確保がポイントです。どちらの方式でも、雨の直撃を避ける配置へ切り替えるだけで花持ちが目に見えて変わります。ここでは器のサイズ、株数の目安、根鉢の扱いまで工程順で解説します。

品種の基礎知識も確認しておきます。タキイ ネメシア 育て方の基本動作(植え付け適期、元肥と追肥の考え方、置き場所の判断)を軸に、年間の運転モードを地図のように提示します。よくある疑問である「宿根ネメシアは毎年咲きますか?」や「ネメシアは四季咲きですか?」には、涼期に強く極端な季節は小休止というリズムで答え、更新(切り戻し・植え替え・挿し木)を計画的に入れる考え方へ導きます。

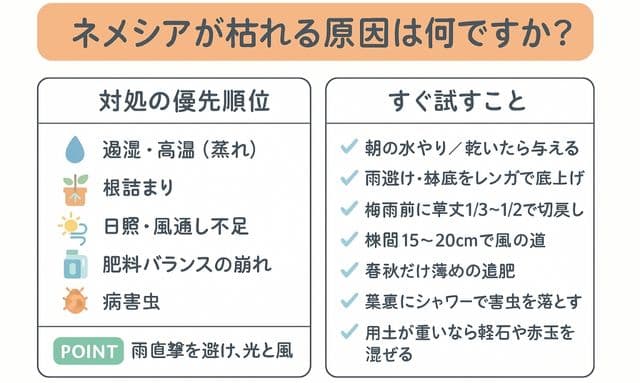

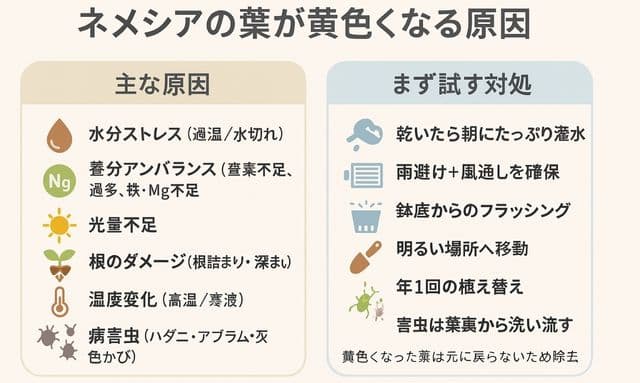

トラブル対策は原因の切り分けが肝心です。ネメシアが枯れる原因は何ですか?では過湿×高温、根詰まり、日照不足、肥料バランス、病害虫の五要因に整理し、一次診断から復調までの手順を示します。ネメシアの花が咲かないのはなぜですか?に対しては、環境・栄養・管理タイミングの三面から優先動線を示し、まず置き場所と潅水リズムを整えてから施肥を微調整する順序で迷いを減らします。加えて、ネメシアの葉が黄色くなる原因は何ですか?の項では水分ストレスや微量要素不足、光量不足の見分け方を具体的な葉のサインで解説します。

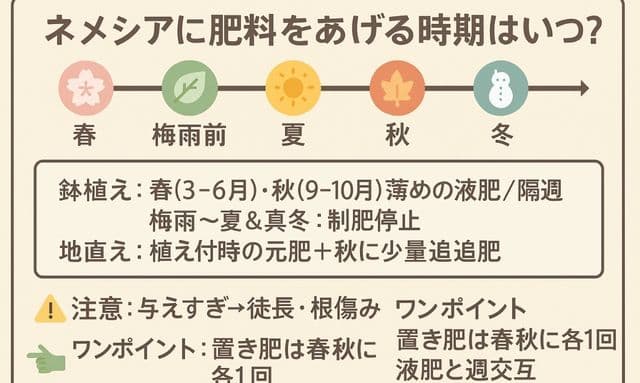

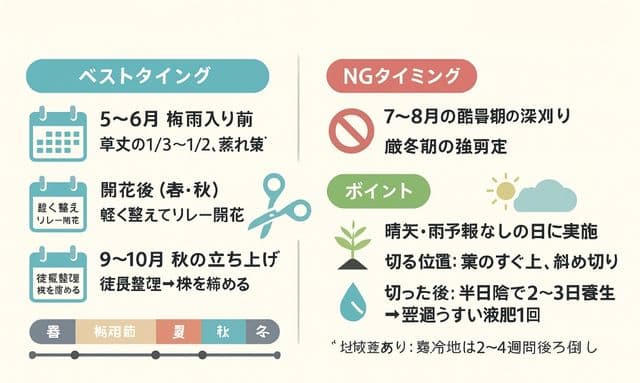

作業のタイミングも成果を左右します。ネメシアの切り戻しはいつ頃するのがいいですか?では、梅雨前の強めの切り戻しと、開花後の段階的整枝、秋の立て直しという三本柱を提示します。さらに、ネメシアに肥料をあげる時期はいつですか?については、春と秋だけ“薄め×間欠”を基本に、真夏と真冬は休ませる運用を推奨します。いくら花数を増やしたくても、季節外れの多肥は徒長や根傷みにつながりやすいからです。

このように、本記事は寄せ植えの設計から環境づくり、手入れのテンポ、トラブルの初動対応までを一つの導線にまとめました。検索で点在しがちな情報を横断し、今日からそのまま実行できる手順に落とし込みます。最終的には、ネメシア 寄せ 植え 相性の判断軸を自分の環境へ当てはめ、季節ごとに無理なく咲かせ続けるための“運転マニュアル”として活用いただけます。

記事のポイント

・色調・花径・高さでネメシアの相性を見極める基準

・プランターと地植えそれぞれの用土配合・株間・配置の型

・季節別の管理手順(切り戻し・施肥・水やり・日照・雨避け)

・組み合わせ例(ビオラやピンクレモネード)と咲かない・黄化・枯れの対処法

ネメシア 寄せ 植え 相性とネメシア 地植え

ネメシア 寄せ植え ビオラ

ネメシア ピンクレモネード 寄せ植え

宿根ネメシアは毎年咲きますか?

ネメシアは四季咲きですか?

タキイ ネメシア 育て方

ネメシア 寄せ植え ビオラ

ネメシアとビオラは、小花同士で花径が近く、色幅も豊富なため“調和しやすく失敗しにくい”王道の組み合わせです。狙いは、ネメシアの縦に伸びる花穂でリズムを作り、ビオラの面で足元を埋めて季節感を一気に見せること。ここでは色設計、配置、用土と水やり、手入れの順に具体化します。

まず色設計です。いくら華やかにしたくても色数を増やし過ぎると散漫になります。私は「主色60%:副色30%:無彩色10%」を目安にします。主色にネメシアのバイカラー(クリーム×ピンクなど)を据え、副色を同系トーンのビオラで揃え、無彩色は白アリッサムやシルバーリーフで“余白”を作る構成です。こうすれば、写真で見ても輪郭が崩れません。

次に配置の型を示します。丸鉢(直径24〜27cm)なら、後方〜中心にネメシア1〜2株、手前にビオラ3〜4株を扇状に。長方形60cmプランターなら、中央列にネメシア2株を等間隔に置き、手前列をビオラ4〜5株で帯状にして、左右どちらかの角へ白アリッサムを差し込みます。株間は15〜20cmをキープすると蒸れが減り、梅雨前のコンディションが安定します。高さは「後ろ高・前低」が基本です。ネメシアの花穂がビオラの面から10cmほど立ち上がると、遠目でも層がきれいに読み取れます。

用土は水はけ重視が第一です。市販の草花用培養土に、赤玉土中粒や軽石小粒を2割ほど足すと乾湿の切り替えが明確になります。植え付けは秋〜初冬(9〜11月)か早春(3〜4月)が適期。根鉢は軽くほぐし、株元を埋め過ぎない深さで定植してください。置き場所は午前中によく日が入る軒下が理想で、雨の直撃を避けるだけでも花もちは目に見えて変わります。

水やりは「表土が乾いてから朝にたっぷり」。受け皿の水は残さないようにします。長雨の時期は鉢をレンガや鉢台に乗せて底面から風を通すと、灰色かびの発生が抑えられます。肥料は春と秋に薄めの液肥を2週間に一度。ビオラは肥料に素直に反応しますが、効かせ過ぎるとネメシアが徒長しやすくなるため、迷ったら“少なめ”が安全です。

手入れの要点は二つです。第一に花がら管理。ビオラは花がらをこまめに摘むほど花数が伸び、一方でネメシアは花穂ごと元から外すと株が軽くなり病気を遠ざけられます。第二に切り戻し。形が乱れたらネメシアは草丈の1/3〜1/2で、ビオラは徒長した茎だけ段階的に詰めます。こうすれば、咲かせ続けながら姿を整えられます。

ここで配色レシピを三つ。

・パステル調(やさしい早春向け):ネメシア(クリーム×ピンク)+ビオラ(シェルピンク〜アプリコット)+白アリッサム+シロタエギク少量。全体が柔らかく、玄関先に合います。

・クール調(すっきり上品):ネメシア(ラベンダー〜デニム系)+ビオラ(アイスブルー)+シルバータイム。ブルー系は写真で締まり、光の少ない場所でも映えます。

・ナチュラル調(素朴で明るい):ネメシア(レモン系)+ビオラ(クリーム〜淡イエロー)+白アリッサム+斑入りアイビー少量。黄色を多用し過ぎると騒がしくなるため、白で間を取るのがコツです。

トラブル時のチェックポイントも準備しておきます。

・全体がもたつく:株間不足や雨直撃が原因になりがちです。配置を間引き、雨避けの効く位置へ。

・花が少ない:日照不足や塩類蓄積の可能性。午前日向へ移し、鉢底から十分に水を流して一度リセットすると持ち直します。

・色がバラバラ:主色を一つに決め、ビオラはそのトーンに寄せるだけでまとまります。無彩色(白・シルバー)を10%足すのも有効です。

なお、梅雨入り前は一歩先手を打ちます。ネメシアを強めに切り戻し、株内の風を通し、雨避けの位置取りを見直してください。真夏は無理に咲かせず、明るい半日陰で体力温存へ切り替えると、秋の再開花がスムーズになります。こうして“色を絞る・風を通す・雨を避ける”の三点を守れば、ネメシア×ビオラは春の終盤まで、清潔感のある寄せ植えを保ちやすくなります。

ネメシア 地植え

まず押さえたいのは、地植えでは前述の通り「水はけ・日照・風通し」の三条件が要です。これを満たしていれば、多少の肥料の多寡や水やりの揺れがあっても破綻しにくくなります。ここで最初の一歩として“排水の見極め”を行います。穴を深さ20〜25cmほど掘って満水にし、1〜2時間でほぼ引けば良好、4時間以上残るなら改善が必要と考えてください。改善策は高畝化が手軽です。畝高10〜15cmを目安に盛り土し、畝幅は株間を含めて60cm以上を確保すると雨期にも株元が乾きやすくなります。

土づくりは単純で構いません。庭土が粘り気の強い重粘土なら、腐葉土・完熟堆肥を土量の2〜3割、軽石小粒やパーライトを1〜2割混ぜ、塊をほぐして通気の道を作ります。砂を足す場合は川砂など“粒が立つ素材”を少量に留めると締まり過ぎを避けられます。pHは弱酸性〜中性が扱いやすく、苦土石灰は植え付け2週間前までにごく少量をすき込み、当日は入れない方が根当たりの心配が減ります。肥料は元肥を主役に据え、緩効性のものを規定量よりやや控えめに混和すると暴れにくい株に育ちます。

植え付けの適期は春(3〜4月)と秋(9〜11月)です。根鉢は底面だけ軽く崩し、渦巻いた根を少し解いてから浅植えにします。株元(クラウン)が地表線と水平になる程度が基準で、深植えは蒸れと腐れの原因になります。株間は小型系なら20cm前後、勢いのある宿根系は20〜25cmが無難です。複数株なら緩い三角配置にして、前面を低く背面を高く“後ろ高・前低”にすると風が抜け、見栄えも整います。定植直後はたっぷり潅水し、土と根を密着させてからマルチングを薄く。バークチップや砕石を1cm程度だけ敷けば泥はねが減り、灰色かび病の予防になります。

置き場所は午前中の直射が3〜4時間以上入る場所が基準です。建物の壁際は放射熱で夏に熱だまりになりやすいため、風がよく通る通路側へ少し離して植えると傷みにくくなります。梅雨や秋雨時は仮設の雨よけを用意しておくと安心です。例えば、透明ポリカ板を株の上ではなく“風上側に斜め”に設置すると、雨を避けつつ採光が確保できます。

水やりは「自然降雨ベース+乾燥期のみ補水」が原則です。定植後10日ほどは根張りを促すため、表土が乾いたら朝に与えます。その後は乾燥が続く期間だけ、3〜5日に一度の“深く・朝だけ”を徹底します。夕方の潅水は夜間の蒸れを助長しやすいため避けましょう。いくら気温が高くても、常湿状態を続けるより“乾いてからしっかり”のほうが根は強くなります。

施肥は“少なめ・間欠”で十分です。元肥を入れていれば、追肥は秋の回復期(9〜10月)に株外周へ軽く一握りを鋤き込む程度で反応します。春は開花スタート時にごく薄い液肥を1回だけ添える選択もありますが、効かせ過ぎると葉ばかり茂り花が鈍ります。真夏と真冬は基本的に施肥を止め、光と風の調整を優先してください。

手入れは季節の“運転モード”で考えると迷いません。春は咲き進んだ花穂を根元から外してテンポ維持、株姿が乱れたら軽く整枝します。梅雨入り前(5〜6月)は思い切って草丈の1/3〜1/2で切り戻し、株内に風のトンネルを作ります。盛夏は明るい半日陰で養生し、摘心は浅めに留めるのが無難です。秋は徒長枝を整理して姿を締め、薄い追肥で再開花の背中を押します。冬は霜よけマルチや不織布で株元の放射冷却を和らげ、晴れた午前だけ軽く潅水します。

病害虫は“早期発見・即対処”で十分に抑えられます。アブラムシは新芽の縮れとベタつき、ハダニは葉裏の微細な白斑と細い糸が目印です。朝のシャワーで葉裏を狙って洗い流し、広がる気配があれば適合薬剤で短期決着を図ります。ナメクジのかじり跡が増える季節は、バリア材や誘引剤で株元を清潔に保つと被害が減ります。花が極端に少ない、あるいは葉色が不自然に薄いときは、まず日照と排水を見直し、それでも改善しなければ一度フラッシング(たっぷり潅水で塩類を流す)を行ってから微量要素入りの薄い液肥を一度だけ試してください。

最後に“失敗しやすいポイント”をまとめます。植え付けを深くする、畝を作らず低地に植える、雨樋の落水直下に配置する、連日の夕方潅水で常湿を続ける――これらは蒸れと根腐れの近道です。逆に言えば、高畝・浅植え・午前日向・朝の一点潅水という基本を守るだけで、地植えのネメシアは締まりの良い株に育ちます。ここから先は、梅雨前の切り戻しと秋の立て直しを習慣化するだけです。こうして環境設計を先に整えれば、地植えでも安定した花上がりと長い観賞期を確保できます。

ネメシア ピンクレモネード 寄せ植え

ネメシア「ピンクレモネード」は、レモンイエローとピンクの柔らかなバイカラーが魅力です。甘い香りも相まって、主役でも引き立て役でも絵になるため、寄せ植えの“軸色”として据えると構成が安定します。ここでは色合わせ、配置、用土、季節運用までをひとつの導線にまとめました。初めての方でも、そのまま手順通りに進めれば失敗しにくい内容です。

まず色設計から。ピンクレモネードは黄色成分を含むため、周囲を白・シルバー・淡グリーンで受け止めると上品にまとまります。いくら華やかにしたくても黄色系花材を重ねると全体が散漫になりがちです。むしろ、白いアリッサム、パステルのビオラ、シロタエギクなどで“余白”を作り、ピンクとレモンを浮かせる方が写真映えします。ウッドプランターや蔓かごのようなナチュラル素材は相性抜群で、色の主張を和らげながら素材感で深みが出ます。

ここで具体レイアウトを三案。

A:長方形60cmプランター(王道の早春〜春)

・中央列…ピンクレモネード2株をやや離して配置。

・手前列…白アリッサムを帯状に2〜3株。

・左右…パステル系のパンジー/ビオラ各1株ずつ。

・背景…シロタエギクやヘリクリサム“シルバー”を1株。

→中央のバイカラーが帯の白で引き締まり、リムのシルバーが全体をまとめます。

B:丸型30〜33cm鉢(コンパクト&飾りやすい)

・中心…ピンクレモネード1株。

・周囲…ビオラ2株+アリッサム1株を三角配置。

・アクセント…斑入りアイビーを一条だけ流す。

→高さを抑えつつ、正面と上からの両撮りが決まります。

C:浅鉢+籐バスケット(玄関向けのやわらかい印象)

・対角線上にピンクレモネード2株。

・残りスペースにアリッサム2株+淡ピンクのネモフィラ1株。

・余白にミントグリーンの初雪カズラを少量。

→素材感が活き、室内外のトーンに溶け込みやすい構成です。

植え付けのコツも押さえます。適期は秋〜初冬(9〜11月)と早春(3〜4月)。用土は水はけ最優先で、市販の草花用培養土で十分ですが、単純に保水が強いと感じたら赤玉土中粒:腐葉土:ピートモス=5:3:2に軽石小粒を1〜2割足す配合へ。株間は15〜20cmを確保すると蒸れを抑えられます。根鉢は軽くほぐし、株元が土に埋まり過ぎない深さで定植しましょう。

水と置き場所は“花持ち”を左右します。前述の通り、過湿は苦手です。雨が直接当たらない明るい場所へ置き、表土がしっかり乾いてから朝にたっぷり潅水します。受け皿の水は残さないこと。長雨期は鉢をレンガに載せて底面からも風を通すと、花弁の痛みが目に見えて減ります。

追肥は春(3〜6月)と秋(9〜10月)に規定の1/2〜2/3へ薄めた液肥を2週間に一度。いくら花を増やしたくても、効かせ過ぎは徒長を招きます。花がらは見つけ次第外し、姿が乱れてきたら草丈の1/3〜1/2で切り戻しを。梅雨入り前の強めの切り戻しは、株内に風の通り道を作り、真夏のダメージを最小化します。切った直後は半日陰で2〜3日養生し、翌週に薄い液肥を一度だけ添える程度で十分です。

季節運用の地図も用意しておきます。

・秋の立ち上げ:徒長を抑えつつ株を締め、薄い施肥で“土台作り”。

・冬:軒下で乾かし気味に。晴れた午前だけ軽く水を入れて霜害を回避します。

・春本番:日照を最大化し、花がら摘みでテンポ維持。写真を撮るなら午前の斜光がきれいです。

・梅雨〜盛夏:明るい半日陰に退避。雨避け徹底、施肥は原則停止。無理に咲かせず体力を温存します。

ここで“うまくいかない時”の手早い点検。

・色がごちゃつく:黄色系を重ね過ぎている可能性。白・シルバー・淡グリーンを増やし、黄色はピンクレモネードの花に限定。

・花数が伸びない:日照不足や塩類蓄積が疑われます。置き場所を午前日向へ、鉢底から十分に水を流して一度フラッシング。

・株が蒸れる:株間不足や雨直撃が原因。配置を間引き、雨の当たらない位置へ移動。

デメリットも先に共有します。バイカラーは色合わせを外すと主張が強く見えます。だからこそ“引き算”の配色を基本に据え、白とシルバーで間を取ると一気に洗練されます。梅雨前の切り戻しを迷うと真夏に消耗し、秋の立ち上がりが遅れます。思い切りの良さが、結局は一番の近道です。

いずれにしても、ピンクレモネードは“光と風を優先し、雨を避け、春秋だけ少し背中を押す”だけで、主役にも名脇役にも化けます。この型を守れば、同じ60cmプランターでも季節ごとに表情を変え、長く付き合える寄せ植えに育っていきます。

宿根ネメシアは毎年咲きますか?

宿根ネメシアは条件が整えば毎年開花を楽しめますが、園芸上は“短命な多年草”と捉えるのが安全です。多くは2〜3年で勢いが落ちやすく、更新(挿し木・植え替え・強めの切り戻し)を計画的に入れると花付きが安定します。つまり、毎年咲かせる鍵は「夏の蒸れを避けつつ、秋と春に体力を回復させる」運転にあります。

ここで、年間の基本リズムを示します。

春(3〜6月):日当たり優先で管理し、花がらをこまめに除去します。株が乱れてきたら草丈の1/3を目安に軽く切り戻すと、次の花房がそろいやすくなります。

梅雨〜初夏(5〜6月):蒸れ対策の最重要期です。思い切って1/3〜1/2で切り戻し、株内に風の通り道を作りましょう。雨の直撃を避ける位置へ移動し、鉢はレンガに乗せて底面からも通気を確保します。

盛夏(7〜8月):明るい半日陰で養生します。潅水は「乾いてから朝にたっぷり」。施肥は基本停止し、無理に咲かせようとしない方が翌シーズンの回復が早いでしょう。

秋(9〜10月):再スタートの時期です。徒長茎を整えて姿を締め、薄い液肥を控えめに。ここで整えた芽が、晩秋〜春のリズムを作ります。

冬(11〜2月):軒下や霜よけで乾かし気味に。晴れた午前だけ軽く潅水し、凍結と過湿の両方を避けます。

一方で、置き場所と用土の設計が毎年開花の土台になります。日照は「午前中に直射3〜4時間以上」を目安にし、風が抜ける位置を選びます。用土は水はけ重視が第一で、鉢植えなら市販培養土に赤玉土中粒や軽石小粒を2〜3割足すと乾湿の切り替えが速くなります。地植えでは高畝と腐葉土の混和で排水性を上げ、長雨でも株元に水が溜まらない環境を作りましょう。

このとき、根詰まりは見落とされがちです。鉢底から根がのぞく、潅水後すぐ乾く、表土が固く目詰まり――こうしたサインが出たら年1回の植え替えを。根鉢を軽くほぐして新しい用土へ更新すると、根の呼吸が戻り花上がりが改善します。いくら葉が元気でも、根が窮屈では翌年につながりにくくなります。

肥培の方針は“春秋だけ控えめに”。3〜6月・9〜10月に薄い液肥を2週間に1回ほどで十分です。むしろ、真夏と真冬の多肥は徒長や根傷みを招き、四季咲きのリズムを乱します。前述の通り、花が少ないと感じたときは施肥より先に「日照・風・過湿」の三点を見直すと、無駄なドーピングを避けられます。

そしてもう一つ、更新の準備が“毎年咲く”最大の保険です。切り戻しで得た健全な枝先を2〜3節でカットし、清潔な挿し木用土に挿して予備株を育てておきます。こうすれば、親株が2〜3年で勢いを落としても、若い株へ自然にバトンを渡せます。いずれにしても、夏前の風通し作りと雨避け、秋の立て直し、年1回の植え替え――この三点が整えば、宿根ネメシアは翌年もその次の年も、季節の良いタイミングでしっかり花を見せてくれます。

ネメシアは四季咲きですか?

四季咲きの性質を示しやすいのは宿根ネメシアです。気温が概ね3℃以上を保てる期間は、秋から春にかけて繰り返し開花しやすく、涼しい季節ほど花つきが安定します。一方で、真夏の高温多湿や厳冬の寒波では休眠に近い小休止に入ることが多く、花数が減ったり一時的に止まったりします。つまり、年間を通して同じ勢いで絶え間なく咲くというより「涼期に強く、極端な季節は休む」波を描く植物だと考えると、日々の管理がぐっと楽になります。

ここで、四季咲きリズムを引き出す条件を整理します。まず最重要は日照と風です。午前中にしっかり日が入る場所へ置き、株内に空気が通るよう混み合った枝を軽く整理します。夏は明るい半日陰へ移し、雨の直撃を避けるだけでも花弁の傷みを抑えられます。冬は軒下や簡易の霜よけで冷え込みを和らげ、放射冷却から株元を守ると、寒さの谷でも葉色を保ちやすいでしょう。

水やりと用土も開花スイッチの重要な鍵です。単純に常湿が続くと根の呼吸が妨げられ、花芽形成が鈍ります。鉢植えでは水はけの良い培養土を用い、表土が乾いてから朝にたっぷり与える基本へ戻してください。受け皿の水は残さないこと。地植えなら高畝にして排水を確保し、腐葉土や完熟堆肥で通気性を上げると根の動きが素直になります。

施肥は“春と秋だけ控えめに”が合言葉です。3〜6月と9〜10月に、規定の1/2〜2/3へ薄めた液肥を2週間に一度ほど。真夏と真冬は無理に与えず、光と風の調整を優先します。いくら花数を増やしたくても、効かせ過ぎは徒長や根傷みの原因になり、結果として四季咲きのリズムを乱しがちです。

そして、切り戻しと花がら摘みが継続開花の推進力になります。開花が一段落したら、花穂の元からこまめに外し、株姿が乱れた部分だけを段階的に切ると、次の蕾が揃いやすくなります。梅雨入り前は思い切って草丈の1/3〜1/2で切り戻し、株内に風の通り道を作ると、夏の蒸れによる花止まりを防ぎやすいでしょう。切った直後は半日陰で2〜3日養生し、翌週に薄い液肥を一度だけ添える程度で十分です。

季節ごとの“運転モード”を短くまとめます。春は日当たりを最大化し、薄い施肥と花がら摘みでテンポを維持します。梅雨〜盛夏は明るい半日陰で休ませ、潅水は朝だけ、施肥は原則停止。秋は徒長を整えて再び日向へ戻し、軽い追肥と切り戻しで再開花を後押しします。冬は軒下で乾かし気味に管理し、晴れた午前にだけ軽く水を与えましょう。

なお、宿根タイプであっても株は2〜3年で更新期に入ることがあります。前述の通り、切り戻しで得た健全な枝先を挿し木にして予備株を用意しておくと、花の波を長くつなげられます。逆に言えば、四季咲き性は“体力の貯金”が前提です。光・風・水はけを整え、季節に応じて少し背中を押す――このリズムさえ守れれば、ネメシアは一年のうち何度も、気持ちの良いタイミングで花を見せてくれます。

タキイ ネメシア 育て方

タキイのネメシア(宿根タイプ・一年草タイプともに)は、基本動作を丁寧に積み重ねるだけで長く楽しめます。まずは器と用土の設計から始めましょう。プランターなら幅60cm前後、鉢なら4〜5号を基準にし、排水性の良い草花用培養土を使います。単植は9〜10.5cmポット苗で1株、寄せ植えは株間15〜20cmを確保すると蒸れにくく管理が安定します。用土を自作するなら、赤玉土中粒5:腐葉土3:ピートモス2に、軽石小粒やパーライトを1〜2割ほど足すと乾きの切り替えが良くなります。

ここで植え付けの進め方を具体化します。適期は春(3〜4月)と秋(9〜11月)です。根鉢を軽くほぐし、株元が埋まり過ぎない深さで植え付け、たっぷり潅水して用土と根を密着させます。置き場所は日当たりと風通しを両立できる位置が理想です。春と秋はしっかり日に当て、梅雨〜真夏は明るい半日陰へ移動させると花持ちが向上します。冬は軒下や霜よけで冷気と放射冷却を避けると葉色の乱れを抑えられます。水やりは「表土がしっかり乾いてから朝に与える」が原則で、受け皿の残水は必ず捨ててください。

肥培管理はシンプルで十分です。元肥入り培養土なら、追肥は生育期のみに絞ります。春(3〜6月)と秋(9〜10月)に規定の1/2〜2/3へ薄めた液肥を2週間に1回を目安に。いくら花数を増やしたくても効かせ過ぎは徒長や根傷みの原因になります。梅雨に入る頃と、花が一段落した後は、花がらをこまめに外しつつ草丈の1/3〜1/2で切り戻しを。株内に風の道ができ、夏越しの成功率が大きく上がります。秋は徒長した枝を整理して姿を締め直すと、涼期の連続開花につながります。

注意点も先に押さえておきましょう。過湿は最も起きやすい失敗です。長雨が続くときは、鉢をレンガや鉢台に乗せて底面からの通気を確保し、雨が直接当たらない位置へ移動します。強い西日や熱だまりは花弁の傷みと色褪せを招きやすいため、真夏は半日陰で養生が無難です。鉢植えは年1回を目安に植え替えを行い、固く詰まった古い用土を適度に落として新しい培養土へ更新します。地植えでは高畝にして排水性を高め、腐葉土や完熟堆肥を混和すると根の動きが良くなります。

ここで“よくある症状”への対処をまとめます。葉が濃く茂るのに花が少ないときは窒素過多のサインです。施肥を止め、2〜3週間は清水潅水のみで様子を見ます。逆に、葉色が淡く新芽が小さい場合は軽い肥料切れが疑われます。薄い液肥を一度だけ与え、以後は日照と風通しを優先してください。用土表面に白い析出物が出る、潅水しても萎れがちといった症状は塩類蓄積の兆候です。鉢底から透明な水が流れ続けるまで潅水してフラッシングし、翌週まで施肥を控えると整います。

病害虫管理は“早期発見・即対処”が肝心です。ハダニは葉裏の微細な白斑と細い糸、アブラムシは新芽の縮れとベタつきが目印になります。見つけたら葉裏に向けて強めのシャワーで物理的に落とし、広がりが速い場合のみ適合薬剤で短期決着を。灰色かび病は蒸れと花がらの放置で発生しやすいので、咲き終わりの穂は早めに取り除き、株間を保って乾きやすい樹形に整えます。

そしてもう一つは“更新の仕込み”です。切り戻しで得た健全な枝先は、2〜3節を残して下葉を外し、清潔な挿し木用土へ。明るい日陰で管理すれば、来季用の予備株が作れます。こうしてバックアップを用意しておくと、思わぬ夏枯れ・冬枯れがあっても花リズムを絶やさずに済みます。

最後に運用の型を短くまとめます。

春:日当たり確保、薄い液肥を隔週、花がら摘み徹底。

梅雨前:草丈の1/3〜1/2で切り戻し、雨避けと通気を準備。

真夏:半日陰で養生、施肥は原則停止、潅水は朝のみ。

秋:徒長整理、薄い液肥で回復を後押し、再開花へ。

冬:軒下で乾かし気味に管理、晴れた午前に軽く潅水。

単純に見えて、このリズムが最短ルートです。光と風、水はけを整えたうえで、必要な季節だけそっと背中を押す――それだけで、タキイ取り扱いの各系統でも、締まりの良い草姿と安定した花上がりを維持できます。

ネメシア 寄せ 植え 相性とネメシア プランター

ネメシアに肥料をあげる時期はいつですか?

ネメシアの切り戻しはいつ頃するのがいいですか?

ネメシアの花が咲かないのはなぜですか?

ネメシアが枯れる原因は何ですか?

ネメシアの葉が黄色くなる原因は何ですか?

ネメシアに肥料をあげる時期はいつですか?

基本の考え方はシンプルです。鉢植えは「春(3〜6月)と秋(9〜10月)」に控えめな追肥、庭植えは植え付け時の元肥を軸にして、生育が鈍ったときだけ少量追加します。涼しい季節に代謝が上がり、真夏と厳冬は動きが鈍る植物だからです。いくら花数を増やしたくても、季節外れに効かせると徒長や根傷みを招き、かえって咲きにくくなります。

ここで具体的な“月別リズム”を提示します。

春の立ち上がり(3〜4月):最初の蕾が見え始めたら、規定の1/2〜2/3に薄めた液肥を2週間に1回。まだ夜が冷える地域では、回数より濃度を優先して薄く保つと安全です。

春の最盛期(5〜6月):花が途切れない時期ですが、効かせすぎは徒長の原因になります。液肥は2〜3週間に1回へ間隔を伸ばし、開花が鈍ったときにだけ与える運用へ。

梅雨〜盛夏(7〜8月):施肥は原則ストップ。高温多湿下での追肥は根の酸欠と塩類蓄積を招きやすいので、花がら摘みと風通しの確保に注力します。

秋の再スタート(9〜10月):夏越し後の回復期です。薄い液肥を2週間に1回、計2〜3回を目安に。切り戻し後の芽出しを後押しする程度に留めます。

初冬〜真冬(11〜2月):追肥は不要。晴れた午前の控えめな潅水だけで十分です。

鉢と地植えでは与え方も少し変わります。鉢植えは用土の養分が流れやすいため、緩効性の置き肥を少量(4〜5号鉢で数粒)+薄い液肥を春秋だけ併用すると安定します。片方を強く、もう片方も強くという組み合わせは避けましょう。私は「置き肥を使う週は液肥を休む」「液肥を入れた次週は清水だけで潅水」のように、交互に管理すると失敗が減ると考えています。庭植えは元肥(植え付け2週間前に土へ混和)が主役です。追肥は夏明けの回復期に一握りを株の外周へ軽く鋤き込む程度で十分に反応します。

判断に迷ったときの“目安サイン”も用意しておきます。

・葉色が薄く新芽が小さい:窒素不足の疑い。薄い液肥を一度だけ。まずは1回で反応を観察します。

・蕾が少ない、花穂が小さい:リン酸・カリ不足か日照不足。施肥の前に置き場所の見直しを優先。

・葉は茂るが咲かない:窒素過多の可能性。施肥を止め、2〜3週間は清水潅水のみで様子見。

・鉢の縁に白い結晶、潅水しても萎れがち:塩類蓄積の兆候。フラッシング(鉢底から十分に水を流して塩抜き)を行い、翌週まで肥料は中止します。

また、与えない方が良い局面もあります。植え替え直後・深い切り戻し直後・根が乾ききって萎れている日の夕方・真夏の猛暑日や真冬の寒波直後。こうした場面は吸収力が落ちており、肥料やけのリスクが高まります。むしろ、明るい場所へ移動して風を通し、表土が乾いてから朝に潅水する基本へ戻す方が回復が早いでしょう。

施肥“レシピ”をもう一歩踏み込みます。液肥は万能タイプで十分ですが、春の開花期は“薄め×回数少なめ”を守ります。置き肥は緩効性の小粒タイプを選び、5〜6週間効く製品なら春と秋に各1回ずつで事足ります。鉢の縁に置いて水が当たるたびに少しずつ溶ける位置が理想です。なお、微量要素不足が疑われる黄化(葉脈が緑で葉身が抜ける)には、いきなり多肥せず、まずフラッシングでリセットしてから微量要素入りの液肥を“1回だけ”がセオリーになります。

いずれにしても、ネメシアは“効かせるより整える”管理が向いています。光と風、水はけを整えたうえで、春と秋にだけ少し背中を押す。これが出来れば、肥料に頼らずとも花は続きます。最後にワンポイント。施肥メモを鉢ごとに残しておくと、与えすぎや与え忘れを防げます。単純に見えて強力な習慣です。

ネメシアプランター

まず設計図を先に決めます。要は「器の仕様」「用土の配合」「植え付けと配置」「水と肥料のリズム」「季節運用」の5点を固定してしまえば、プランターでも安定して咲かせやすくなります。ここで器選びから具体化します。幅60cmの長方形なら土容量はおよそ12〜14L、丸鉢24〜27cmなら5〜7Lが目安です。底穴は中央+周辺に複数空いたタイプを選び、底面は必ず水平を保ちます。受け皿は常設せず、どうしても必要な場合は「潅水→10分待つ→必ず捨てる」を徹底してください。鉢底ネットを敷き、底石は薄く1cm程度で十分です。多層の底石は“水たまり層”を作り、かえって過湿の原因になります。

用土は排水性最優先で設計します。市販の草花用培養土に、赤玉土中粒2〜3割+軽石小粒1割をブレンドすると乾湿の切り替えが速くなります。単純に保水が強い製品なら、軽石の比率をもう1割だけ上げると扱いやすくなります。pHは弱酸性〜中性が扱いやすく、苦土石灰は植え付けの2週間前に少量を混和、当日の投入は避けると根当たりの心配が減ります。元肥は緩効性の小粒タイプを“規定量の8割”で混ぜ、植え付け後の暴れを抑えましょう。

植え付け時は根鉢の底面だけ軽く崩し、巻いた根を少しほどいて浅植えにします。株元(クラウン)が用土面と水平になる深さが基準です。ここで潅水は一度たっぷり行い、鉢底から流れ出るまで与えて土と根を密着させます。配置は「後ろ高・前低」が基本で、ネメシアは中央〜やや後方に、手前はビオラやアリッサムなど低めの草花で“面”を作ると流れが生まれます。株間は15〜20cmを確保し、内向きや交差枝は早めに外すと蒸れを防げます。いずれにしても、鉢底をレンガや鉢台で2〜3cm底上げし、下面からも風を通す工夫が花持ちを大きく伸ばします。

置き場所は午前日当たり・雨避け・風通しの三拍子を満たす位置が理想です。ベランダ奥の陰や熱だまりになる壁際は避け、風が抜ける通路寄りへ少し前進させるだけでも状態は改善します。長雨が続く予報なら、鉢を屋根のある場所へ避難し、必要に応じて透明板を“風上側に斜め”に立てて雨粒を遮ると灰色かび病のリスクが下がります。

水やりは“タイミング”と“量”を分けて考えます。タイミングは「表土がしっかり乾いてから朝に」。割り箸や竹串を5cmほど挿して抜き、湿り気が弱ければ潅水時です。量は「鉢容量の15〜20%」を一つの目安にし、鉢底から流下が確認できるまで与えます。夕方の潅水は夜間の蒸れを助長するため避けましょう。真夏の晴天続きでどうしても昼に萎れた場合は、鉢の外周に沿って土面だけを軽く湿らせ、翌朝に通常運転へ戻すと負担を減らせます。前述の通り、受け皿の溜水は放置しないことが前提です。

施肥は“春秋だけ控えめに”を合言葉に運用します。緩効性の置き肥を少量(4〜5号換算で数粒)+規定の1/2〜2/3に薄めた液肥を隔週という組み合わせが扱いやすく、同じ週に両方を入れない“交互運転”にすると徒長を抑えられます。真夏(7〜8月)と真冬(12〜2月)は施肥を原則停止し、光と風の調整を優先してください。葉ばかり茂って花が乏しいときは窒素過多のサインです。施肥を止めて2〜3週間は清水潅水のみで様子を見る方が、短期的に肥料を足すより回復が速いことが多いです。

手入れのテンポも明確にしておきます。咲き終わりの花穂は付け根から外し、花がらの滞留を防ぎます。株姿が乱れたら草丈の1/3〜1/2で切り戻し、切った直後は半日陰で2〜3日養生します。翌週に薄い液肥を“1回だけ”添えると芽出しが揃いやすくなります。梅雨入り前の一斉切り戻しは効果が大きく、真夏の蒸れと灰色かびの発生を明確に減らします。なお、鉢縁に白い結晶が出る、潅水しても萎れやすい――こうした塩類蓄積の兆候が見えたら、鉢底から透明な水が流れ続けるまで潅水してフラッシングを行い、その週は施肥を止めてリセットしましょう。

季節運用は次の地図で迷いません。春(3〜6月)は日照を最大化し、花がら摘みと軽い整枝でテンポ維持。梅雨前(5〜6月)は思い切って切り戻し、雨避けと通気の準備を整えます。盛夏(7〜8月)は明るい半日陰に退避し、潅水は朝だけ、施肥は停止。秋(9〜10月)は徒長を整理して薄い追肥で立て直し、再開花へ。冬(11〜2月)は軒下で乾かし気味に管理し、晴れた午前だけ軽く与えます。

トラブルの初動も共有しておきます。新芽の縮れとベタつきはアブラムシ、葉裏の微細な白斑と細い糸はハダニのサインです。朝のシャワーで葉裏を狙って物理的に落とし、広がる気配があれば適合薬剤で短期決着を図ります。花数が急に落ちたら、まず置き場所の明るさと風の通りを点検し、それでも鈍い場合は一度フラッシング→翌週に微量要素入りの薄い液肥“1回のみ”が安全です。用土が常湿気味なら潅水は休み、鉢を高足に載せて底面からの風を確保してください。

最後に“うまくいかない時の順番”を再確認します。第一に置き場所を午前日向へ移す、第二に水やりを「乾いてから朝に」に修正、第三に株間の再確保と交差枝の除去、第四に施肥を控えめへ切り替え――この順で手当てすれば、プランターという限られた土量でもネメシアの花数は十分に引き出せます。むしろ、光・風・水はけを先に整えた株は、少ない肥料でも長く咲き続けます。

ネメシアの切り戻しはいつ頃するのがいいですか?

まず時期の考え方を地図にしておきます。基本は「梅雨入り前(初夏の蒸れ対策)」「開花後のリフレッシュ(春・秋のサイクル維持)」「秋の立ち上げ(秋〜冬〜早春に向けての仕込み)」の三本柱です。温暖地(関東以西の平地)なら、目安は5〜6月・3〜6月/9〜10月・9〜10月。寒冷地では、全体を2〜4週間ほど後ろ倒しに考えると無理がありません。苗の勢い、置き場所の風通し、直近の天候によって前後するため、カレンダーと株の様子をセットで判断してください。

ここで「深さ」と「範囲」の決め方を具体化します。草丈30cmを例にすると、梅雨前はいちど思い切って10〜15cm残し(草丈の1/3〜1/2)まで刈り込みます。これで株内に風の通り道が生まれ、真夏の蒸れと灰色かびの発生を強く抑えられるはずです。春と秋のピーク後は“段階的”に整えます。伸びすぎた枝・花がらの上がった花茎だけを優先的に切り、全体は1/3程度の軽剪定にとどめると、咲かせながら形を戻せます。秋(9〜10月)は徒長茎を中心に整えて株姿を締め、涼期の連続開花へスムーズにつなげましょう。

方法のコツも押さえておきましょう。切る位置は必ず“葉のある節のすぐ上”。木質化に近い根元側で深く切ると芽吹きが遅れがちです。切り口は斜めに入れて水が溜まらないようにします。刃物は消毒液や熱湯で清潔にし、切るのは「雨が当たらない晴天日〜晴れ間が続く予報の前」。切った直後は半日陰で2〜3日養生し、表土が乾いたら朝だけ潅水に切り替えると回復が早いでしょう。追い込み過ぎた場合は、翌週に“規定の1/2濃度の液肥を1回のみ”で十分です。効かせすぎは徒長の原因になります。

いくら勢いが欲しくても、酷暑期(7〜8月)の深い刈り込みはおすすめしません。弱った芽しか動かず、株が痩せやすいためです。この時期は浅めの摘心(先端の軟らかい部分を軽く落とす)にとどめ、夜温が下がる9月以降に本格整形へ移行すると安全です。厳冬期の強剪定も回復に時間がかかります。冬は花がら切りと軽い整枝だけに絞った方が結果的に早く咲き戻ります。

プランターと地植えでの“攻め方”も少し違います。プランターでは株間を詰めがちなので、梅雨前の強めの切り戻しと同時に「内向きの枝」「交差して擦れ合う枝」を優先して外すと、蒸れのリスクを一段下げられます。地植えは風を拾いやすい反面、長雨で花がらが絡みやすい環境です。雨上がりに花穂の元から潔く外し、泥はねを避けるため株元の清掃もセットで行うと病気を遠ざけられます。

ここで、作業の“型”を提示します。

1)前日:潅水は控えめにして株を乾き気味に。道具を消毒。

2)当日朝:晴れを確認し、切る枝を事前に選別(内向き・徒長・花後の茎)。

3)剪定:梅雨前は1/3〜1/2、高さをそろえすぎず凹凸を残して自然に。春秋は段階的に。

4)後処理:切り口に水が溜まらない配置へ置き、半日陰で2〜3日養生。表土が乾いてから朝に潅水。

5)翌週:新芽の動きを確認して、薄い液肥を1回だけ。以後は肥料控えめで光と風を優先。

なお、切り戻しは“更新”でもあります。捨ててしまうには惜しい良い枝が出たら、2〜3節を残して下葉を整理し、清潔な挿し木用土へ。明るい日陰で発根を待てば、翌シーズンの保険株づくりにもつながります。こうして更新の流れを作っておくと、万一の夏枯れ・冬枯れがあっても、花のリズムを絶やさずに済みます。

最後にNG集を簡単にまとめます。連日の雨天に切る、切った直後に夕方へたっぷり潅水する、葉のない位置まで深く落とす、真夏や厳冬に強剪定をする――これらは回復を遅らせる代表例です。逆に言えば、晴れ間を選ぶ・朝の管理に寄せる・葉の上で切る・季節に合わせて深さを変える、という基本に立ち返れば失敗は大きく減ります。こう考えると、ネメシアの切り戻しは“タイミング7割・深さ2割・後養生1割”。この配分を意識するだけで、次の蕾が揃うスピードが目に見えて変わってきます。

ネメシアの花が咲かないのはなぜですか?

まず把握しておきたいのは、ネメシアがよく咲くのは涼しい季節で、真夏と厳冬は生理的にブレーキがかかりやすいという前提です。つまり、一年中ずっと同じ勢いを求めるよりも、「春・秋は攻める、夏・冬は守る」という運転が合っています。その上で咲かない原因は大きく「環境」「栄養」「管理タイミング」の三つに収まりますが、実際は複合して起きます。ここでは、初めての方でも今日から試せる診断手順と回復プログラムを順に整理します。

ここで最初に確認するのは光です。多くのケースで日照不足がボトルネックになります。午前中に直射が3〜4時間以上入る場所を基準にし、ベランダ奥や背の高い鉢の陰になっていないか見直してください。こうして場所を一段明るくするだけで、2〜3週間後に蕾の兆しが戻ることは珍しくありません。一方で、真夏の西日や熱だまりは逆効果です。夏だけは明るい半日陰へ逃がし、鉢を床からレンガの上に置いて熱を伝えにくくすると負担が減ります。

水分管理は次の分岐点です。用土がいつも湿ったままだと根が酸欠になり、花芽を作る余力がなくなります。指で2〜3cm掘って乾きを確かめ、乾いてから朝にたっぷり与える基本へ戻してください。受け皿に水を溜めっぱなしにするのは避けます。逆に、水切れで葉がやや垂れがちな株は、蕾を落としやすくなります。潅水の“ムラ”を嫌う植物なので、天候と用土の乾きに合わせてリズムを一定に保つと安定します。

栄養面ではバランスがすべてです。葉ばかり茂るのに花が出ない場合、窒素が効きすぎている可能性が高いでしょう。液肥は規定の半量に落とし、春(3〜6月)と秋(9〜10月)だけ隔週で与える程度に留めます。リン酸・カリの不足も花芽形成を鈍らせますが、追肥を重ねる前に“塩抜き”を一度行うと効きが素直になります。鉢底から透明な水が出るまで潅水して余剰の塩類を流し、翌週に微量要素入りの薄い液肥を一回だけ。いくら花数を増やしたくても、真夏と真冬の施肥は控えめが安全です。

管理タイミングのズレも見逃せません。切り戻し直後は一時的に花が減りますが、芽の更新が揃えばリスタートします。梅雨入り前に草丈の1/3〜1/2で切り戻し、株内の風の通り道を作っておくと、蒸れで蕾が止まる事態を避けられます。厳冬期の強剪定や、酷暑期の深い刈り込みは回復に時間がかかりがちです。植え替え時期も重要で、根詰まりは最も見落とされる“咲かない原因”です。給水してもすぐ乾き切る、鉢底から根が出る――このサインが出たら、年1回を目安に一回り大きな鉢へ。根鉢を軽くほぐし、排水性の高い用土に更新すると呼吸が戻ります。

実際、置き場所と用土を少し変えるだけで蘇る株は多いものです。用土は市販の草花用培養土で構いませんが、単純に保水が強すぎる場合は赤玉土中粒を2〜3割ブレンドすると乾湿の切り替えが早くなります。プランターなら株間15〜20cmを確保し、側面からも風が抜ける配置にします。ここで、雨の直撃を避けるだけでも花の上がり方が見違えます。

病害虫の影響も軽視できません。アブラムシは新芽を縮れさせ、蕾の形成そのものを妨げます。ハダニは葉裏から光合成を削り、体力を奪います。見つけ次第、葉裏めがけて強めのシャワーで物理的に落とし、必要に応じて適合薬剤で早期に処置しましょう。花がらと枯葉はこまめに取り除き、灰色かび病の足場を作らないことが予防になります。

もし何から手を付けるべきか迷うなら、“14日リブート”を提案します。

1〜2日目:午前中に日が入る場所へ移動。花がら・傷んだ葉を整理。受け皿は外し、鉢はレンガで底上げ。

3〜7日目:潅水は「乾いてから朝に」。塩抜きが必要ならこの期間に一度だけ実施。害虫がいれば洗い流す。

8〜14日目:微量要素入りの薄い液肥を一回。込み合った枝を少し間引いて風を通し、蕾の兆しを待ちます。

もちろん、個体差はあります。いずれにしても、光・風・水は“環境設計”、肥料は“微調整”、剪定と植え替えは“更新”。この順序で整えると、過度な施肥や水やりに頼らず、ネメシア本来の連続開花リズムへ戻りやすくなります。焦らずに2〜4週間を目安に観察を続け、蕾の並びが見えたら管理をそのまま維持してください。

ネメシアが枯れる原因は何ですか?

まず全体像を整理します。枯れ込みは多くの場合「過湿×高温(蒸れ)」「根詰まり」「日照・風通し不足」「肥料バランス崩れ」「病害虫」の複合で進行します。これは、ネメシアが乾き気味の環境を好み、雨や高湿度を苦手とする性質に由来します。いずれにしても“水と風”の設計を立て直すと、回復の出口が見えてきます。

ここで一次診断の手順を示します。最初に土の状態を確認してください。指で2〜3cm掘って冷たく湿っているなら過湿の疑いが濃厚です。潅水をいったん止め、風が抜ける場所でしっかり乾かす期間を作ると根の呼吸が戻ります。逆に、鉢が軽くカラカラで下葉から均一に黄変・落葉するなら水切れ優位です。朝にたっぷり与える基本へ戻し、受け皿の水は残さないようにします。単純に見えますが、この見極めだけで改善に向かう例は少なくありません。

次に置き場所を点検します。雨の直撃と風の滞留は、灰色かび病などの温床になります。軒下や庇のある位置へ移す、鉢をレンガや棚に載せて下からも空気を通す――こうした小さな工夫でも花持ちは明らかに変わります。夏は明るい半日陰へ、冬は霜よけ下へ移動させると、環境ストレスを大きく減らせます。

根のコンディションも重要です。給水してもすぐ乾く、鉢底から根がのぞく、土が固く詰まっている――このサインがあれば年1回の植え替えを検討しましょう。根鉢を軽くほぐし、排水性の高い培養土へ更新すると立ち上がりが早いです。植え付けが深く株元が常時湿る配置はNGです。株元は地表と水平、ウォータースペースは浅めに整えます。

肥料の扱いは“控えめ”が基本です。春(3〜6月)と秋(9〜10月)に薄い液肥を間欠で与える程度で十分に咲きます。窒素を利かせすぎると葉は茂るのに根が弱り、花上がりも落ちます。真夏と真冬は生育が鈍るため、施肥は休むかごく薄く一度だけにとどめると安全です。もし塩類蓄積が疑われるなら、鉢底から十分流れ出るまで潅水して“塩抜き(フラッシング)”を行うと環境をリセットできます。

病害虫への初動も外せません。アブラムシは新芽を萎縮させ、ベタつきを残します。ハダニは葉裏に微細な白斑を点在させ、糸状の巣が見えることもあります。見つけ次第、葉裏めがけて強めのシャワーで洗い流すだけでも被害は抑えられます。被害が広い場合は適合薬剤で早期に対処してください。花がらと枯葉はこまめに除去すると、病気の拡大を防げます。

ここから、環境別の具体策を挙げます。プランターや鉢では、4〜5号鉢なら1株、60cmプランターなら株間15〜20cmを確保すると蒸れにくい配置になります。用土は市販の草花用培養土で構いませんが、水はけが不安なら赤玉土中粒を2〜3割混ぜると扱いやすくなります。地植えでは、雨水が溜まらない高畝にし、腐葉土や堆肥で通気と排水を改善すると安心です。長雨期は株元に小石やバークチップを薄く敷き、泥はねを抑える工夫も効きます。

季節ごとの予防カレンダーも役立ちます。

春(3〜5月):立ち上がりの水やりは“乾いてから朝に”。薄い液肥を隔週で。混み合った枝は間引いて風の道を作ります。

初夏〜梅雨(6月):思い切って草丈の1/3〜1/2で切り戻し、蒸れを回避します。雨避け位置へ移動し、病斑は即除去。

盛夏(7〜8月):半日陰で養生し、施肥は原則休止。表土が乾いた日だけ朝に潅水します。

秋(9〜10月):徒長茎を整えて再開花を促進。薄い液肥を再開し、花がらをこまめに。

冬(11〜2月):霜よけ下で乾かし気味に管理。潅水は晴れた午前中だけに限定します。

もし急速に弱ってきたなら、48時間のレスキュープランを試してください。初日:雨の当たらない明るい場所へ移動、花がらと傷んだ葉を整理、潅水は中止。二日目:株元の通気を確保し、鉢をレンガに載せる。土が乾いたら朝にだけ給水。三日目以降:新芽の動きを見て、必要ならごく薄い液肥を一度だけ与えます。こうすれば、無理な介入を避けつつ回復の芽を育てられます。

繰り返しますが、最大の分岐点は“梅雨入り前の切り戻し”と“雨避け+風通し”です。これが出来れば、宿根系でも翌シーズンへつながりやすくなります。焦って水と肥料を増やすより、環境を整えるほうが結果は早く、安定します。

ネメシアの葉が黄色くなる原因は何ですか?

まず押さえたいのは、黄変の多くが「水分ストレス」「養分アンバランス」「光量不足」「根のダメージ」「温度変化」「病害虫」の複合要因で進むという点です。いずれか一つだけを直しても改善が鈍いことがあるため、症状の出方を観察しながら順番に切り分けていくと早道になります。ここでは、初めての方でも実行しやすい診断の手順と対処を具体的に整理します。

ここで最初のチェックは水分管理です。鉢土の表面だけで判断せず、指で2〜3cm掘って乾き具合を確認してください。常に湿ったままなら根の呼吸が妨げられ、全体が淡く黄緑に変わりやすくなります。いったん潅水を止め、風通しの良い場所で土を乾かし気味に保つと持ち直すケースが多いでしょう。逆に、下葉から均一に黄変し落葉が進むなら水切れや窒素不足が疑われます。朝にたっぷり与える基本へ戻し、液肥は規定の半量を1回だけ試す程度で十分です。いくら不安でも、真夏や厳冬に濃い肥料を重ねると根傷みが加速します。

次は葉の見え方で栄養状態を見極めます。葉脈が濃く残り、葉身だけが抜ける“葉脈間クロロシス”は、pH上昇や鉄・マグネシウム不足のサインです。硬水の連用や肥料過多で塩類が溜まっている場合も起きます。こうしたときは、鉢底から十分に流れ出るまで潅水して塩抜き(フラッシング)を行い、翌週に微量要素入りの肥料を薄く与えるとリセットしやすくなります。葉は濃いのに蕾が上がらないなら窒素過多の可能性が高く、施肥頻度を半分に落として様子を見ましょう。

光と風も見直しポイントです。ベランダの奥や背の高い植物の陰は、日照不足と空気の滞留を同時に招きます。午前中に直射日光が当たり、かつ風が抜ける位置へ移すだけで、新葉の色が戻ることがあります。前述の通り、雨の直撃は花弁だけでなく葉の衛生状態も悪化させます。軒下に移す、鉢を少し高い台に乗せるなど、簡単な工夫で改善が見込めます。

根の状態は黄変の“盲点”です。鉢底から根が白く伸び出ている、潅水してもすぐ乾き切る、土が目詰まりして硬い――こうしたサインがあるなら根詰まりの可能性が高いでしょう。年1回は植え替えを行い、根鉢を軽くほぐしてから排水性の高い新しい培養土に更新します。植え付けが深すぎて株元が湿り続ける配置も黄化の原因になります。株元は地表と水平、用土は水はけ優先が基本です。

温度変化への対策も大切です。真夏の熱波で葉焼け気味に黄変する、急な寒波で一時的に色が抜けるといった現象は珍しくありません。夏は明るい半日陰へ、冬は霜よけの下へ移動すると色の乱れが収まります。とくに梅雨入り前の切り戻しで株内に風の通り道を作っておくと、蒸れによるストレスが大幅に減ります。

病害虫は最後に必ず点検します。ハダニは葉裏に砂粒のような斑点をつくり、細い糸が見えることもあります。アブラムシは新芽の縮れやベタつきを伴い、すす病の温床になりがちです。見つけたら葉裏めがけて強めのシャワーで洗い流し、必要に応じて適合薬剤で素早く処置してください。灰色かび病が疑われる場合は、花がらや傷んだ葉を早めに取り除き、株間を空けて乾きやすい環境に整えます。

最後に、復調を早めるための“48時間プラン”を提案します。初日:置き場所を午前日当たり・風通し良好の位置へ移動、花がらと傷んだ葉を整理、潅水は「乾いてから」に切り替える。二日目:葉裏を点検し、害虫がいれば物理的に除去。用土が常湿なら潅水は見送り、乾いたら朝にたっぷり。三日目以降:黄化が続く場合のみ、微量要素入りの薄い液肥を1回だけ。以後は施肥を控えめにし、新葉の色を観察します。

黄色くなった葉は元へは戻りません。清潔なハサミで取り除き、光と風、そして水はけを整えると、新しい葉が健全な色で展開してきます。こうして原因を一つずつ減らしていけば、ネメシア本来の色つやがゆっくり戻ってきます。

ネメシア 寄せ 植え 相性を活かす総まとめ

ビオラとの相性は良く、小花同士で色合わせが容易だ

色設計は主色60%・副色30%・無彩色10%がまとまる

配置は後方にネメシア、前面にビオラで高低差を作る

60cmプランターはネメシア2株+ビオラ4〜5株が目安だ

株間は15〜20cmを確保し蒸れと病気を防ぐ

用土は水はけ重視で赤玉や軽石を2〜3割ブレンドが扱いやすい

水やりは表土が乾いてから朝にたっぷりが基本だ

施肥は春と秋のみ薄めの液肥を隔週で、夏冬は控える

梅雨前に草丈の1/3〜1/2で切り戻し風の通り道を作る

花が少ない時は施肥より前に日照・風・過湿を見直す

黄変は水分ストレスや養分アンバランスなど複合要因で起きる

枯れ込みの主因は過湿×高温、根詰まり、病害虫の複合だ

地植えは高畝と腐葉土混和で排水性を上げ雨だまりを避ける

プランターは雨避けの利く軒下に置き、底上げで通気を確保する

更新は挿し木と年1回の植え替えで若返らせ四季咲きリズムを保つ

ネメシア寄せ植え・地植え FAQ

配色・レイアウト

Q1. ビオラとの相性は?

A. 小花同士で花径が近く色幅も豊富。王道の組み合わせで失敗しにくいです。Q2. 配色の目安は?

A. 主色60%:副色30%:無彩色(白・シルバー)10%。主色を一つ決めると写真でも輪郭が崩れにくくなります。Q3. 鉢やプランターでの基本配置は?

A. 「後ろ高・前低」。丸鉢24〜27cmは後方〜中心にネメシア1〜2株、手前にビオラ3〜4株。60cmプランターは中央列にネメシア2株、手前列をビオラ4〜5株で帯状に。Q4. 株間はどれくらい?

A. 15〜20cm。蒸れと病気を減らせます。Q5. ピンクレモネードの合わせ方は?

A. 白・シルバー・淡グリーンで受け止める「引き算配色」。黄色系を重ねすぎないのがコツ。用土・器・置き場所

Q6. 用土の基本は?

A. 排水重視。市販培養土に赤玉中粒や軽石を2〜3割ブレンド。Q7. 鉢・プランターのサイズ目安は?

A. 丸鉢24〜27cm=土量5〜7L、60cm長方形=12〜14L。底石は薄く1cmで十分。Q8. 置き場所は?

A. 午前中に直射3〜4時間以上+風通し。雨の直撃は避ける(軒下など)。植え付け・水やり・肥料

Q9. 植え付け適期は?

A. 春(3〜4月)と秋(9〜11月)。根鉢は軽くほぐし浅植えに。Q10. 水やりの基本は?

A. 「表土が乾いてから朝にたっぷり」。受け皿の水は残さない。Q11. 施肥の時期と濃度は?

A. 春(3〜6月)・秋(9〜10月)だけ、液肥を規定の1/2〜2/3で隔週。夏冬は原則停止。Q12. 置き肥と液肥は併用可?

A. 可能。少量の置き肥+隔週の薄い液肥を“同じ週に重ねない”交互運転で。地植えのコツ

Q13. 排水性の簡易チェックは?

A. 深さ20〜25cmの穴に給水→1〜2時間で引けば良好。遅ければ高畝(10〜15cm)で改善。Q14. 地植えの土づくりは?

A. 腐葉土・完熟堆肥2〜3割+軽石/パーライト1〜2割で通気UP。pHは弱酸〜中性。手入れ・切り戻し

Q15. 切り戻しはいつ?

A. 梅雨前に草丈の1/3〜1/2で強め、開花後は段階的整枝、秋に立て直し。酷暑・厳冬の強剪定は避ける。Q16. 花がらはどう処理?

A. ビオラはこまめ摘み、ネメシアは花穂ごと元から外して株を軽く。トラブルシュート

Q17. 花が咲かない原因と順序立て対処は?

A. 「環境(日照・風)→水(過湿修正)→施肥(薄く)」の順で。まず午前日向へ移し、リズムは朝だけの潅水へ。必要なら一度フラッシング後に微量要素入りの薄い液肥を1回。Q18. 葉が黄色くなるのは?

A. 水分ストレス、微量要素不足、光量不足などの複合。塩類蓄積が疑わしければフラッシング→翌週に微量要素入りを“1回だけ”。Q19. 枯れ込みの主因は?

A. 過湿×高温、根詰まり、日照不足、肥料過多、病害虫。まず“雨避け+通気”で環境を立て直し、必要なら年1回の植え替え。Q20. 急に弱ったときの応急手当は?

A. 48時間プラン:①雨の当たらない明るい場所へ移動、花がら・痛み葉除去、潅水一時停止→②鉢を底上げして通気確保→③乾いたら朝のみ給水、翌週に薄い液肥1回。性質・更新

Q21. 宿根ネメシアは毎年咲く?

A. 条件が整えばOK。ただし“短命多年草”と捉え、挿し木や植え替えで2〜3年ごとに更新を。Q22. 四季咲きですか?

A. 涼期(秋〜春)に繰り返し咲きやすい“波型”。真夏・厳冬は小休止させる運転が前提。Q23. 挿し木のベストタイミングは?

A. 切り戻し時。健全な枝先を2〜3節でカットし挿し木用土へ。明るい日陰で管理。ピンポイントQ

Q24. 梅雨前にやるべきことは?

A. 強めの切り戻し(1/3〜1/2)、株間確保、雨避け位置への移動、鉢の底上げ。Q25. 長雨や灰色かびの予防策は?

A. 雨の直撃回避、花がら早期除去、株間15〜20cm、底面から風を通す(レンガや鉢台)。Q26. 写真映えさせるコツは?

A. 主色を一つに決め、無彩色10%で余白づくり。ネメシアの花穂がビオラ面より約10cm高くなるように層を作る。Q27. 与えない方がよいタイミングの肥料は?

A. 植え替え直後、深い切り戻し直後、真夏・真冬、根が乾き切った夕方。Q28. 塩類蓄積のサインと対処は?

A. 鉢縁の白い結晶・潅水しても萎れがち→鉢底から透明な水が出続けるまでフラッシング。翌週まで施肥中止。※権威ソースだけを厳選して、「ネメシア×寄せ植え・相性」を考えるうえで役立つ“公式”リンクをまとめました。用途別にどうぞ。

公的機関/植物園・学会系(基礎データ+栽培の勘どころ)

Royal Horticultural Society(RHS)| ネメシア各品種プロファイル

※いずれも「ベディング(花壇)やコンテナに適する」等の栽培適性・草丈・花期が明記。寄せ植え設計の基礎データに。

— Nemesia ‘Sunglow’(栽培適性・草丈・日照) extensiongardener.ces.ncsu.edu

— Nemesia ‘Vanilla Lady’(栽培適性・花期) extensiongardener.ces.ncsu.edu

— Nemesia strumosa ‘Basket Fire’(コンテナ適性の記載が明確) イーグル郡政府Purdue Master Gardener(パデュー大学)| 夏咲き一年草 N–Z(ネメシア項目を含む)

光・温度・管理の要点など、大学拡張(Extension)による基礎情報。寄せ植えでの環境適合の判断材料に。 The Spruce

育種会社・業界公式(実務的な相性・管理の細目に強い)

Ball Seed | Culture Guide:Nemesia

潅水・施肥・温度・病害など商業栽培レベルの基準値。寄せ植えで“過湿回避&低温期の管理”を数値で確認したいときに。 RHSProven Winners | Nemesia(総合ページ)

コンテナ栽培のコツ、推奨環境、シリーズ別の性質。写真つきで仕立てイメージを掴みやすい公式解説。 RHS

国内向け(日本の園芸環境での目安に)

プルーブンウィナーズ ジャパン | ネメシア

日本語の公式ページ。耐暑・耐寒の目安やコンテナ適性が分かりやすいので、国内での寄せ植え判断に便利。 趣味の園芸

使い分けのヒント

「まず適性確認」:RHSで草丈・花期・“コンテナに適す”表記を確認 → 組み合わせの高さ・配置を決める(例:中低性=中段、下垂性=縁)。 extensiongardener.ces.ncsu.edu+2extensiongardener.ces.ncsu.edu+2

「管理の数値を押さえる」:Ballのカルチャーガイドで潅水・温度の基準を確認(過湿に弱い=通風と株間を広めに)。 RHS

「写真・シリーズ選び」:Proven Winners(英語/日本語)でシリーズ特性と実例をチェックして、相性の良い色幅・草姿を選定。 RHS+1