ゴールド クレスト 寄せ 植え 冬の準備で迷っている方へ。この記事は、玄関先やベランダで失敗を減らしつつ見映えよく育てるための実践ガイドです。冬は環境の振れ幅が大きく、置き場所・水やり・用土の選び方が結果を左右します。はじめに全体像をつかみ、次に作業の順番を整えることで、日々のケアがぐっと楽になります。

まず基礎編として、よくある疑問に答えながら“冬仕様”の育て方を整理します。ゴールドクレストの冬越し方法は? といった越冬の考え方から入り、ゴールドクレストは毎日水やりが必要ですか? の水分管理、さらにゴールドクレストが枯れる原因は何ですか? を手がかりにトラブルの前兆と対処を確認します。日常のチェックポイントが分かれば、調子を崩しにくい土台ができあがります。

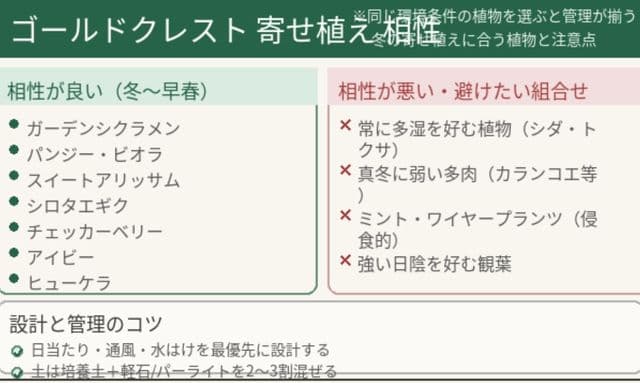

デザインと配置のコツも外せません。寄せ鉢・寄せ植えを楽しむなら、ゴールドクレスト 寄せ植え 相性 を軸に“同じ環境を好む相手”を選ぶのが近道です。置き場所の定番であるゴールドクレスト 鉢植え 玄関 では、通風と光量を確保しつつ転倒対策まで含めたレイアウトを提案します。サイズ管理に不安がある方には、ゴールドクレストは鉢植えで大きくなりますか? と 大きくなりすぎたゴールドクレストはどうすればいいですか? の二本立てで、伸長の仕組みと剪定の進め方を具体化します。

作業計画編では、季節と手順を可視化します。植え付けや移植のタイミングは、ゴールドクレストの植え付け時期はいつですか? を道しるべに設定し、ゴールドクレストを地植えするときの土は? で排水と保水のバランスを整えます。寒波期の判断としては、冬に鉢の植え替えをしても大丈夫? の基準を明確にし、急ぎの場合に限って安全度の高い“鉢替え”で乗り切る方法を解説します。なお、可搬性や管理のしやすさを重視する方には、ゴールドクレストを鉢のまま育ててもいいですか? のポイントも整理しました。

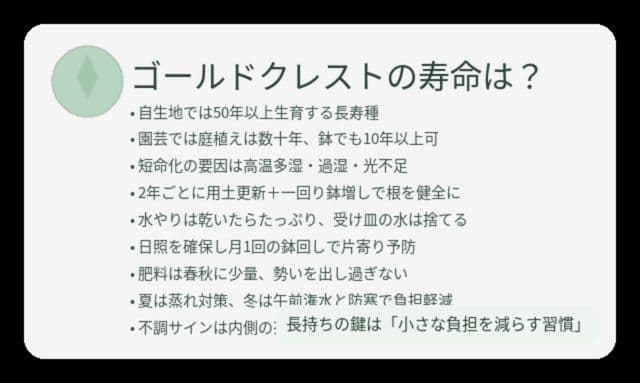

長く楽しむ視点も大切です。寿命や更新の考え方は、ゴールドクレストの寿命は? を踏まえて“負担を減らす小さな工夫”へ落とし込みます。読み終えるころには、季節の段取り・置き場所の最適解・水やりの判定基準・剪定の安全ラインが手元に残り、今日からすぐ実践できるチェックリストとして活用できるはずです。

記事のポイント

冬越しの要点(保温・風よけ・乾かし気味・屋外/室内の置き場所)が分かる

水やりの基準(乾いたらたっぷり、季節別の時間帯、受け皿管理)を判断できる

冬の植え替え可否と安全な鉢替え手順、適した用土・鉢選びを理解できる

寄せ植えの相性と配置の作り方(冬に合う植物例、通風確保、肥料控えめ)を設計できる

ゴールド クレスト 寄せ 植え 冬に失敗しない基本

・ゴールドクレストの冬越し方法は?

・ゴールドクレストは毎日水やりが必要ですか?

・ゴールドクレストが枯れる原因は何ですか?

・ゴールドクレストの植え付け時期はいつですか?

・ゴールドクレストを地植えするときの土は?

・冬に鉢の植え替えをしても大丈夫?

ゴールドクレストの冬越し方法は?

結論として、最低気温が0℃前後まで下がる地域では「保温+乾かし気味+風よけ」の三点を押さえると安定します。屋外で管理するなら霜と寒風を避けられる軒下へ移し、室内に取り込むなら明るい窓辺で夜間の冷気と暖房の直風を避ける配置が安心です。低温期は代謝が落ちて吸水量が下がるため、過湿と凍結が重なると根が傷みやすく、回復に時間がかかります。午前中に水やりを済ませ、夕方以降の潅水を控えるだけでも、鉢内の凍結リスクはぐっと下がります。

屋外管理のポイントを具体化します。まず、鉢は塀の内側や建物の東〜南向きの軒下に置き、北風の直撃と夜露・霜の付着を避けます。鉢底レンガや鉢足で地面から数センチ浮かせ、排水を確保してください。表土はバークチップやワラで薄くマルチングすると、根域の冷え込みを緩和できます。寒波が来る日は、不織布をふんわり一重にかけるだけでも放射冷却を和らげられます。積雪の重みは枝折れの原因になるため、積もったら早めに払い落とす対応が無難です。

室内管理では、明るさと通気のバランスを意識します。日中はよく光が入る窓辺に置き、夜はガラス面の冷気を避けるために数十センチ離す運用が効果的です。暖房の吹き出し口は乾燥と温度差の要因になるため、直接風が当たらない位置へ移してください。湿度が極端に低い環境では、受け皿に小石を敷いて水を張る“石トレー”で周囲の湿度を底上げする方法が役立ちます。ただし、鉢底が水に触れないようにすることが重要です。

水やりは冬だけ基準を切り替えます。表土が乾いたのを確認してから1〜2日置き、午前中に鉢底から流れるまで与えます。冷たい水は根を冷やすため、室温に近い水を用意するとダメージを減らせます。乾きが遅い大鉢やプラスチック鉢では過湿になりがちなので、指を第一関節まで差して内部の乾きも確かめると判断がぶれません。撥水して弾いてしまうときは一度に大量にかけず、数分おいて二度がけにすると浸透が良くなります。受け皿の水は毎回捨て、鉢内の酸欠を防いでください。

施肥や作業は控えめが得策です。寒さが深まる前の秋に緩効性肥料を少量入れたら、真冬は基本的に追肥を止めます。剪定や植え替えは回復が遅くなる季節なので見送り、混み合った古葉を軽く摘む整理にとどめる方が安全です。強い切り戻しは春〜初夏、もしくは初秋に計画しておくと、切り口の変色や芽吹き不良を避けられます。

病害虫の巡回も欠かせません。暖房期の乾燥下ではハダニが発生しやすく、葉裏に微細な斑点や糸状のものが見えたら要注意です。発生初期なら、ぬるま湯のシャワーで葉裏までやさしく洗い流すだけでも抑制できます。室内ではホコリが溜まりやすく、気孔が詰まって調子を落としがちなので、柔らかいブラシで表面を整える習慣が効いてきます。屋外では長雨が続いた後に赤錆病の斑が出ることがあるため、傷んだ葉を速やかに除去し、風通しを確保しましょう。

移動のタイミングは段階的に行うとストレスが少なくなります。最低気温が3〜5℃に近づいてきた頃から、日中は屋外、夜間は室内といった“慣らし”を数日挟み、急な環境変化を避けます。春の戻しも同様で、いきなり強い直射に当てると葉焼けが起きやすいので、明るい日陰→半日陰→日なたと段階を踏むと失敗が減ります。

最後に、冬のミニ運用表をイメージしておくと実行しやすくなります。11月は置き場所とマルチングを整備。12〜2月は午前潅水・過湿回避・風よけを徹底。3月は徐々に光量を戻し、剪定や植え替えの準備を始めます。こうして「場所・水・作業」を冬用に最適化すれば、ゴールドクレストは無理なく越冬し、春の新芽も力強く伸びてくれます。

ゴールドクレストは毎日水やりが必要ですか?

毎日与える習慣はおすすめしません。基本は「土が乾いたら鉢底から流れるまでたっぷり」で、乾湿のリズムを作る管理が向いています。ゴールドクレストは浅い根で呼吸量が多く、過湿が続くと根が酸欠になりやすい一方、極端な乾燥では葉先が褐変しやすい性質があります。だからこそ、日数ではなく“今この鉢が乾いているか”で判断する運用が安全です。

ここで乾きの見極めを具体化します。指を第一関節まで差し込んで冷たさや湿りを確認する、割り箸を挿して色の変化で判定する、持ち上げて“軽い/重い”の差を覚える、といったアナログ手段は精度が高いです。水分計を使っても構いません。表土だけが乾いて内部が湿っているケースは多いので、表面の見た目だけで決め打ちしないようにしましょう。

与え方にもコツがあります。細口のジョウロで株元の外周から円を描くように注ぎ、鉢底穴からしっかり排水させてください。受け皿の水は毎回捨てます。乾き過ぎて撥水しているときは、一度に潅水せず“二度がけ”にするか、底面給水で10〜15分ほど吸わせるとムラなく行き渡ります。表土が固くなっている場合は、竹串で数カ所やさしく穴を開けてから潅水すると浸透が改善します。いずれにしても、上澄みを少量だけかけ続ける「ちょいやり」は根に酸素が入らず、弱りやすいので避けてください。

季節でメリハリをつけると失敗が減ります。春と秋は生長が進むため、乾いたらすぐ与えるリズムで問題ありません。真夏は高温多湿で蒸れやすく、昼の潅水は鉢内を急加熱させます。早朝または日没後に素早く与え、日中は直射と照り返しを避ける配置にしましょう。冬は代謝が落ちるので、乾いてから1〜2日置いて午前中だけ潅水、夜間の冷え込み前に表面がある程度乾く運用が安心です。冷水は根を冷やすため、常温の水を使うとリスクを抑えられます。

鉢や用土の条件も水やり間隔に直結します。素焼き鉢や小鉢は乾きが早く、プラ鉢や大鉢は乾きが遅めです。水はけの良い配合(培養土に軽石・パーライトを2〜3割)だと潅水頻度はやや上がりますが、根腐れのリスクは下がります。逆に土が重いと乾かなくなりがちです。マルチング(バークチップ等)で表土の急乾燥を和らげるのも有効ですが、厚く敷きすぎて通気を妨げないよう注意してください。

環境要因にも目を配ります。屋外の強風日は想像以上に乾きますが、梅雨どきは逆に乾きが遅くなります。室内管理では空調の風が直接当たると急速に乾く一方、日照不足で蒸散が落ちると過湿が長引くこともあります。月に一度は鉢を回して光の偏りを解消すると、不要な徒長が抑えられ、結果的に水分需要も安定します。

トラブルの兆候は早めに拾いましょう。水切れ寄りでは葉先がカサつき、鉢が軽くなります。過湿寄りでは土がいつも重く、株元が柔らかくなり、時に土から嫌な匂いがします。前者は即時のたっぷり潅水で回復が見込めますが、後者は風通しの良い場所へ移し、受け皿ゼロ運用に切り替えます。適期(春・初秋)に排水性の良い用土へ更新すれば、以後の水やり判断もクリアになります。

なお、肥料や水質も間接的に影響します。緩効性肥料は少量で十分で、与え過ぎは根を傷めて“乾かない鉢”を招きがちです。硬水や受け皿に残った水の戻し入れを繰り返すと塩分が蓄積しますから、月1回ほどは鉢底から十分に流し潅水して洗い出すとよいでしょう。乾燥期の葉水はハダニ予防に役立ちますが、夜の低温時は避け、日中に軽く行う程度に留めます。

もし長期の外出があるなら、前日に十分に潅水し、明るい日陰へ移動。鉢を寄せて置くと周囲の湿度が少し保てます。給水スティック等は便利ですが、流量に差が出るため、事前にテストしてから使うのが安心です。

つまり、毎日という固定的な頻度ではなく、「観察→判断→たっぷり排水」の一連のサイクルを回すことが、ゴールドクレストの水やり成功パターンになります。こうして乾湿のリズムを整えれば、根はよく呼吸し、葉色も安定しやすくなります。

ゴールドクレストが枯れる原因は何ですか?

起点になるのは「水・温度/光・根/土・栄養・害虫病害」の5領域です。主な失敗要因としては、水切れ、過湿による根腐れ、梅雨〜夏の蒸れ、真夏の強光で起こる葉焼け、冬の寒害、根詰まり、肥料や塩分の蓄積、そしてハダニなどの害虫や赤錆病といった病気が挙げられます。日本の環境は季節の振れ幅が大きく、同じ“しおれ”でも原因が真逆になることがあるため、まずは簡易診断で切り分けるところから始めてください。

ここで5分でできる見極め手順をまとめます。まず鉢の重さと土の状態を確認します。鉢が軽く、表土が明るく乾燥しているなら水切れの疑いが強まります。逆に、鉢が重く、指を第一関節まで差しても冷たく湿っている、あるいは土から酸っぱい匂いがするなら過湿〜根腐れに寄っています。次に葉の変化を観察します。葉先だけが褐変・カサつきなら乾燥や肥料過多のサインになりやすく、枝の内側から茶色い部分が広がるなら蒸れや光不足の可能性が高い状態です。さらに鉢底穴を覗き、白い根がびっしりなら根詰まりが視野に入ります。葉裏に微細な白斑やクモの糸状のものが見える場合はハダニを疑い、早めの洗浄が有効です。

水管理の失敗は頻度が高い領域です。水切れの場合は、朝に鉢底から流れるまでしっかり与えると回復が見込めます。ただし連日の猛暑では夕方に補水が必要になる場面もあります。過湿〜根腐れは対処が逆で、風通しの良い場所へ移し、受け皿の水をゼロ運用に切り替えます。鉢土が常に重いときは用土の排水性に問題があるため、適期(春・秋)に軽石やパーライトを2〜3割混ぜた配合へ更新すると安定します。冬は低温で代謝が落ちるため、乾いてから1〜2日待って潅水するくらいの間隔でも過不足なく回ります。

環境起因のダメージにも目を向けます。梅雨〜夏は枝葉の内部が塞がって蒸れ、内側から茶変が進みやすい季節です。古葉の整理と株元の風の通り道づくりで悪化を防げます。真夏の直射は葉焼けの原因になり、白化や褐変の痕は元に戻りません。午前中中心の光に切り替え、西日は遮る運用が安全です。冬は0℃近辺で寒害が出やすく、枝先が黒ずんだり、乾いた風で葉がパリパリになることがあります。軒下で風を避け、根元はマルチングで冷え込みを緩和すると被害が小さくなります。室内越冬なら、ガラス越しの強い日差しで急に温度が上がる時間帯と、夜間の冷え込みの落差に注意します。

根と鉢の問題も見逃せません。水が染み込みにくい、潅水直後にすぐ乾く、葉色が冴えないといったサインは根詰まりの代表例です。鉢底穴から根が多量に見える場合は、一回り大きい鉢へ“根鉢を崩さず”移すだけでも改善します。強く崩す植え替えは春か初秋に回し、常に排水性の良い用土へ。いくら肥料で元気づけようとしても、根が詰まったままでは逆効果になりがちです。

栄養と塩類の扱いもポイントになります。緩効性肥料を春と秋に少量で十分で、過多は“肥料焼け”として葉先の褐変や根痛みにつながります。硬水や受け皿の水戻しを繰り返すと塩分が土中に蓄積し、乾燥時に一気に濃度障害が出ることがあります。月1回程度の“鉢底から流し潅水”で洗い流す運用は有効ですが、受け皿に残った水は必ず捨ててください。

害虫・病気の要因は、乾燥期のハダニ、風通しが悪いと出やすいカイガラムシ、そして赤錆病などが代表的です。発見が早ければ、葉裏のシャワー洗浄や柔らかなブラシでの物理除去で十分抑え込めます。弱った葉や病斑は清潔なハサミで取り除き、残した傷口は過湿にしない運用に切り替えます。いずれにしても、完全に茶色くなった葉や枝は戻らないため、整理して新芽の更新にエネルギーを回すのが現実的です。

ここから対処の優先順位を示します。第一に、受け皿の水をゼロにして風通しを確保。第二に、光環境を整え、鉢を月1回ほど回して偏りをリセット。第三に、用土と鉢の見直しで“乾きやすく、しかし保水もある”状態を作ります。夏は午前光、冬は午前中の潅水で夜間の冷えを避けるだけでもダメージは大幅に減ります。最後に、復活の見極めとして緑が残る節位までの剪定は有効ですが、茶化部位の深切りは芽吹きにくいので控えめに。緑の葉がある位置で止めると回復のスピードが上がります。

つまり、枯れの原因は一つではなく、複数の小さな負荷が重なっているケースが多いものです。水・風・光・土の“基本四点”を整え、季節ごとの極端(猛暑・厳寒)に対する備えを加える。こうして負荷を減らす日を意識的につくれば、ゴールドクレストは再び新芽を動かし、安定した緑を取り戻しやすくなります。

ゴールドクレストの植え付け時期はいつですか?

最適なタイミングは、根が動きやすく気温が安定する「春と秋」です。目安としては、春は3〜5月、秋は9〜11月が狙い目で、日中15〜25℃・夜間5℃以上が続く頃が安心といえます。いずれにしても、真夏の酷暑期と真冬の厳寒期は避ける判断が無難です。土温が10〜12℃を下回る時期は新根の展開が鈍り、活着まで長引きます。逆に高温多湿では蒸れが起きやすく、移植直後の株に余計な負担がかかります。

ここで地域差にも触れておきます。北海道・東北の寒冷地では春の遅霜が落ち着く4月下旬〜6月上旬、もしくは9〜10月上旬が扱いやすいでしょう。関東〜近畿の平野部では3〜5月と10〜11月が標準的です。瀬戸内・九州の暖地では春が早めに始まりがちなので3〜4月中心、秋は10〜11月に絞ると失敗が減ります。梅雨の最中は土が過湿に傾きやすいため、どうしても植えるなら排水の確保を最優先にしてください。台風接近期は倒伏リスクが高いため、支柱や風よけの準備を前提に判断します。

植え付け当日の条件も重要です。風の弱い日を選び、午前中に作業すると回復が進みやすくなります。地植えでは、前述の通り水はけを重視した用土に整え、植穴は“深く細い”より“幅広・浅め”を意識します。鉢植えなら一回り大きい鉢を用意し、根鉢は崩し過ぎないのが安全策です。いずれのケースでも、作業後は鉢底から流れ出るまで一度しっかり潅水し、受け皿の水は溜めないこと。肥料は“活着してから少量”が基本で、植え付け直後の追肥は控えめにします。

また、季節外れの移植が避けられない場合の緊急対応も押さえておきましょう。夏に行うなら、夕方〜夜の涼しい時間帯に作業し、遮光ネットや背の低い植物で西日の直撃を和らげます。潅水は朝にたっぷり、夜の“冷やし水”は避けると根傷みを抑えられます。冬に行う場合は、根鉢を崩さない鉢替えレベルにとどめ、不織布で株元を保護しつつマルチングで地温の急変を緩和します。こうすれば、オフシーズンでも致命的なダメージを回避しやすくなります。

ここからは初期管理の目安です。植え付け後1週間は直射をやや避け、明るい半日陰で“慣らし”期間を設けます。2週目以降は徐々に日当たりへ移行し、土の乾湿リズムを整えます。鉢植えは月1回程度の“鉢回し”で光の偏りを解消すると、樹形の片寄りを防げます。地植えでは支柱を軽く添えて揺れを抑え、風の強い日は臨時で結束を増やすと根の断裂を防止できます。剪定は強くせず、飛び出た新梢の先を軽く整える程度にとどめると樹勢の落ち込みを招きません。

なお、スケジュールの組み方としては「準備→植え付け→慣らし→活着確認」の4段階で考えると迷いません。準備段階で土と資材を整え、植え付け当日は根に触れる時間を短くし、慣らし期間は環境変化を小さく保つ。そして新芽の動きや葉色の安定を“活着の合図”として捉え、そこから施肥や剪定の通常運用へ移行します。こうして時期選びと当日の条件、初期ケアの三点をそろえれば、ゴールドクレストは春秋のどちらでもスムーズに根付き、後の管理も楽になります。

ゴールドクレストを地植えするときの土は?

まず押さえたいのは、「弱酸性〜中性(おおよそpH5.5〜7.0)で、水はけを最優先しつつ、適度に保水・保肥する土」を用意することです。ゴールドクレストは浅根性で、根が常に湿る環境では酸欠を起こしやすく、梅雨や長雨のあとに調子を崩しがちです。逆に砂っぽ過ぎて極端に乾く土では、新梢の伸びが止まり、葉先が茶色くなります。つまり、排水と適度な保水の両立が鍵になります。

ここで土づくりの基本設計を整理します。庭土が重たい場合は通気材を増やし、痩せている場合は有機物で厚みを出します。具体的には、掘り上げた土に対し「赤玉土(中粒)3〜4:腐葉土2〜3:軽石またはパーライト2〜3」を目安に混合すると、ほどよい団粒構造が得られます。重粘土なら軽石の割合を1割ほど増やし、乾き過ぎる砂質なら赤玉と腐葉土をそれぞれ1割ずつ増やして微調整してください。なお、未熟な堆肥や生のバークは窒素飢餓や病害の原因になりやすいため避けます。完熟堆肥か、品質の安定した腐葉土を選ぶと安心です。

植え穴の掘り方にもコツがあります。深く細い穴は“水溜まり”になりやすいので、幅広・浅めが基本です。目安は根鉢の2〜3倍の幅、深さは根鉢と同じか、わずかに浅い程度にとどめます。底土は踏み固めずザクッとほぐし、根が伸びる余地を確保します。そして地面より5〜10cmほど緩やかに盛り土にして、“お椀型”に排水できる形を作っておくと、雨後の滞水を避けられます。ここで多くの方がやりがちなのが、穴の底に砂利を敷く方法です。これは層境界に水が溜まりやすく、かえって過湿を招くことがあります。層を作らず、周囲の土全体を改良する発想が安全です。

もしかしたら敷地が低く、水がたまりやすい場所しか選べないこともあるでしょう。すると、盛り土を一段高くする“高植え”が有効です。直径60〜80cm程度の円を目安に10〜15cmほど高く盛り、外周をやや低くして雨水が外へ流れる形に整えます。これにより、根域が常時湿る時間を短縮できます。さらに、南北に風が抜ける位置を選ぶと、蒸れを抑えられます。塩害や強風地帯では、建物の風下側や生垣の内側など、風当たりを半減できる配置が無難です。

植え付け後の“表土ケア”も長持ちに直結します。バークチップやウッドチップ、軽石で3〜5cmの薄いマルチングを施すと、夏は地温の上がり過ぎと水分蒸散を抑え、冬は根の冷え込みを緩和できます。ただし、幹元(根元のふくらみ)は埋めないでください。通気を確保するため、幹に資材を密着させず、数センチ離して円を描く配置が望ましいです。肥料は控えめが基本で、春と秋に緩効性肥料を少量、根の活着が進んでから与えます。与え過ぎは枝が軟弱に伸び、風で裂けやすくなります。

ここからは季節ごとの注意点です。梅雨前に土が重いと感じるなら、株の外周に浅い溝を切り、軽石混じりの土を埋め戻して“排水の逃げ道”を作ります。真夏は地表が極端に乾きやすいので、朝にたっぷり潅水し、夕方の過湿は避ける運用が失敗を減らします。真冬は凍上で根が浮きやすい地域があります。マルチングで地表の温度変化を緩和するとともに、霜柱が立つ場所では足元を踏み固めない配慮が必要です。

他にも、見落としやすいポイントがいくつかあります。古い鉢土をそのまま多量に混ぜ込むと、団粒が崩れた“疲れ土”が排水を悪くします。再利用する場合はふるい、粗い骨格(赤玉の中粒や軽石)を補って構造を回復させてから混合します。pHがアルカリに寄き過ぎている土地では、酸度未調整ピートモスを少量ブレンドしてバランスを整える方法もあります。逆に酸性が強い場合は、植え付けの数週間前に苦土石灰を少量すき込み、必ず期間を置いてから用土を仕上げます。単純に言えば、植える直前の石灰まきは根を痛めやすいので避けてください。

最後に、失敗しやすい“NG例”を短くまとめます。低地や雨水の集まる場所へそのまま植える、深植えで幹元を土で埋める、未熟な有機物を大量に混ぜる、層を作る砂利敷きをする――これらは根腐れや生育不良の原因になります。逆に言えば、幅広く土を改良し、盛り土とマルチングで水と温度をコントロールできれば、ゴールドクレストは地植えでも安定して育ちます。こうして土台を整えておけば、剪定や施肥の手間も軽くなり、季節ごとの表情を長く楽しめます。

冬に鉢の植え替えをしても大丈夫?

原則として、本格的な植え替え(根をほぐす・切る作業)は避けます。低温期は根の代謝が落ち、傷の回復が遅れるため、春や初秋に比べて失敗のリスクが高いからです。ここで覚えておきたいのは、冬でも安全度の高い“鉢替え(同じ根鉢のまま一回り大きい鉢に移す)”と、リスクが上がる“植え替え(根鉢を崩す)”を分けて考えることです。鉢が割れそう、排水穴から太根があふれて転倒する、といった緊急時は鉢替えでしのぎ、根には触れない判断が無難でしょう。

判断基準を具体化します。次の四つのチェックに複数当てはまる場合のみ、冬でも“鉢替え”を検討します。

・排水穴から根が密に出て鉢底が盛り上がる

・潅水後に表土は濡れるのに内部がすぐ乾く、または逆にいつまでも乾かない

・株元が鉢上から持ち上がり、風で傾く

・鉢の破損や強風での転倒が繰り返し起きる

いずれにしても、根をいじる必要があるなら、可能であれば春(3〜5月)まで待つ方が安全です。冬の処置は“延命のための最小限”に徹します。

ここで、冬に実施してよい安全な手順をまとめます。

時間帯は晴れて風の弱い午前中を選びます。前日はやや乾かし、当日は「根鉢が崩れない程度にしっとり」を目安にします。

新しい鉢は一回りだけ大きくし、底穴を確保します。用土は市販培養土に軽石またはパーライトを2〜3割混ぜ、排水性を優先してください。

既存の根鉢は崩さずに据え、側面の隙間へ新しい土を詰めます。突き棒で強く突かず、鉢を軽くトントンと叩いて自然に行き渡らせると根を痛めにくいです。

潅水は一度だけ鉢底からしっかり抜けるまで。受け皿の水は必ず捨てます。

作業後1〜2週間は明るい日陰〜半日陰で安静にし、直射・強風・暖房の直風を避けます。肥料は新芽の動きが見えるまで入れません。

こうすれば、低温期でもダメージを最小にできます。

一方で、緊急性が低いなら“待つための対処”が賢明です。例えば、表土2〜3cmだけを新しい用土に入れ替える、バークチップや軽石で軽くマルチングして乾燥ムラを緩和する、受け皿運用を徹底する、といった小さなメンテナンスでも状態は安定します。とくに寒冷地では夜間0℃を下回る期間が長く、潅水直後に根域が冷えやすいため、植え替え回避の効果が大きく出ます。私は、春の動き出しに合わせて計画的に根の更新をするほうが、長期的な株の健康につながると考えます。

注意点も整理しておきます。深植えは禁物です。株元(幹の付け根)を用土で埋めてしまうと通気が悪化し、根腐れや幹の痛みにつながります。逆に言えば、浅植えを守り、鉢は安定感のある素材を選べば、冬の強風でも倒れにくくなります。室内に取り込む場合は、暖房の吹き出しやエアコンの直風を避け、明るい場所で管理します。夜間の葉水は冷えを招くため避け、ほこりは柔らかいブラシやぬるめのシャワーで日中に落とすとよいでしょう。

もし根詰まりが重度で、春まで待てないほど葉先の茶変や極端な乾きムラが進んでいる場合はどうするか。最小限の範囲で“側面だけ薄くそぎ落とす”選択肢があります。具体的には、根鉢の側面を5mm〜1cmほど均一に削り落とし、切り口をこれ以上触らず、新しい鉢へそのまま収めます。ただし、冬期はこの処置でも負担が大きいので、最後の手段として位置づけ、以後は明るい日陰で安静にする運用が求められます。

これらを踏まえた季節のロードマップを描いておくと迷いません。冬は鉢替え・表土更新などの軽作業でつなぎ、春の芽動き前後(地域差はありますが3〜4月)に植え替え本番を計画します。夏前は外周の軽い整枝で蒸れを防ぎ、秋は根の回復が見込めるうちに緩効性肥料を控えめに入れて体力を整える、という流れです。もしかしたら手間に感じるかもしれませんが、計画的に分散させれば一度の負担が小さくなり、株も安定します。

最後に、失敗しやすいポイントを三つだけ。潅水直後に冷え込む時間帯へ置く、保水性の高すぎる土を使う、作業当日に強い直射へ出す――この三つは冬場のダメージを大きくします。なお、鉢のサイズを一気に上げると根域が冷えやすく、過湿にも傾きます。少しずつ段階を踏むこと、そして“いま無理をしないで春に勝つ”設計に切り替えることが、ゴールドクレストを長く健やかに育てる近道だと言えるでしょう。

ゴールド クレスト 寄せ 植え 冬の実践アイデア集

・ゴールドクレスト 寄せ植え 相性

・ゴールドクレスト 鉢植え 玄関

・大きくなりすぎたゴールドクレストはどうすればいいですか?

・ゴールドクレストは鉢植えで大きくなりますか?

・ゴールドクレストを鉢のまま育ててもいいですか?

・ゴールドクレストの寿命は?

ゴールドクレスト 寄せ植え 相性

相性を見るときは、見た目の組み合わせよりも「環境要件が同じか」を先に確認します。ゴールドクレストは明るい日当たりと通風、そして水はけの良い用土を好みます。乾いたら与える潅水リズムが合う植物と組み合わせると、全体の管理が揃いやすくなります。逆に、常に湿った土を求める植物や半日陰でしか色が出ない種類を混ぜると、いずれかが無理を強いられがちです。耐寒性の幅も重要です。冬の寄せ植えでは最低気温に耐えられるかを必ず確認し、同じ鉢の中で越冬できるメンバーに絞ると失敗が減ります。

冬〜早春の相性の良い例を具体的に挙げます。ガーデンシクラメン、パンジー・ビオラ、スイートアリッサム、シロタエギク、チェッカーベリー(ゴールテリア)、アイビー、ヒューケラは扱いやすい組み合わせです。ゴールドクレストの黄緑は冬にややオレンジがかることがあるため、赤実や深い紫、白花を添えると色のコントラストが出ます。例えば、中心や後方にゴールドクレスト、手前にビオラ3〜5株、アクセントにチェッカーベリー1株、縁取りにアイビーを2条流すだけで、冬の玄関先にも映える立体感が生まれます。株のあいだは指2本分以上を目安にすき間を確保してください。こうすれば風が通り、蒸れやカビの発生を抑えられます。

一方で、相性が悪くなりやすい例も押さえておきましょう。シダ類やトクサのように常時しめった土を好む植物、強い直射を嫌う観葉、真冬に弱い多肉(カランコエなど)は同鉢管理だと無理が出やすい組み合わせです。ミントやワイヤープランツのように根張りやランナーが旺盛な種類は、時間がたつと用土を占有し、ゴールドクレストの根域を圧迫します。どうしても合わせたい場合は、前述の通り、鉢内で仕切るインナーポットを使うか、同系色の別鉢を近接配置する“寄せ置き”に切り替えると管理しやすくなります。

設計と植え付けの要点も整理します。鉢は深さのあるものを選び、根の呼吸を助けるため底石をうすく敷きます。用土は市販培養土に軽石やパーライトを2〜3割混ぜ、排水性を高めます。ゴールドクレストの株元(幹の付け根)は埋め過ぎないことが肝心です。浅植えを心がけ、同時に周囲の草花の根鉢は外側だけ軽くほぐして馴染ませます。高さ構成は「主木(ゴールドクレスト)=最も高く、次に花苗=中くらい、縁取りやつる性=低く・流す」の三段で考えると、見た目も整います。中央一点置きにするか、後方オフセットで三角構図を作るかは置き場所の背景で決めると良いでしょう。

メンテナンスは「全体最適」を意識します。潅水は最も乾きやすい株に合わせ、鉢底からしっかり抜けるまで与えます。受け皿の水は必ず捨て、午前中に作業すると低温時間帯の過湿を避けられます。肥料は控えめが基本です。緩効性肥料をごく少量、冬は効きを弱くするイメージで入れると徒長を抑えられます。花苗はこまめに花がらを摘み、光を求めて一方向に倒れないよう月1回は鉢を90度回転させます。ゴールドクレストの外周が乱れたら、春〜初夏にかけて新梢の先端だけ軽く摘み、円錐形をキープするとバランスが戻ります。

トラブル時の見分け方も覚えておくと安心です。ビオラが水切れ気味なのにゴールドクレストの土がまだ湿っている、といった“潅水要件のズレ”は相性不良のサインです。配置を入れ替えて風を通す、乾きにくい株の株元だけマルチを薄めにする、あるいは問題株を別鉢に移す決断が早いほど全体が長持ちします。葉の内側が茶色く込み合ってきたら、手で古葉を取り除き、通気を確保してください。ハダニやカイガラムシは乾燥や風通し不足で増えます。葉面をぬるめのシャワーで洗い、見つけ次第ブラシや綿棒で物理的に除去すると再発が抑えられます。

最後にデザイン面のコツを一つ。ゴールドクレストの黄緑は色相環で“黄寄りの緑”です。補色に近い赤紫系(ワイン色のビオラやヒューケラ)を一点効かせ、白花や銀葉(アリッサム、シロタエギク)で中和すると、冬の弱い光でも輪郭がくっきり見えます。トップドレッシングにバークチップや軽石を薄く敷けば、泥はねを防ぎつつ見映えも向上します。いずれにしても、環境がそろう植物を選び、風の通り道と乾湿のリズムを共有させることが、寄せ植えの相性を良くする最短ルートだといえます。

ゴールドクレスト 鉢植え 玄関

玄関での管理は、日照・風通し・温度差の三点を見極めるところから始めます。屋外の玄関先(庇の下やポーチ)に置くなら、午前の直射を適度に受け、雨だれが直接当たらない位置が理想的です。屋内の玄関ホールに飾る場合は日照が不足しがちなので、週に一度はベランダや軒先に出して日光浴をさせる運用が安全です。手のひらを葉にかざし、濃い影がはっきり出る時間帯が確保できれば、光量はおおむね足ります。出入りで扉が開くたびに生じる冷気や熱風が直撃しない動線外に置くことも、調子を崩さない小さな工夫になります。

設置の基本を押さえましょう。鉢は倒れにくい重みのある素材を選ぶか、転倒防止の鉢カバーで安定させます。床に直置きすると冬は冷えが伝わるため、すのこやスタンドで数センチ浮かせると根の冷え込みを和らげられます。受け皿の水は毎回捨て、鉢底からの排水がスムーズかも点検してください。用土は水はけ重視が安心です。市販の培養土に軽石やパーライトを2〜3割混ぜると、玄関のような風が滞りやすい場所でも根腐れのリスクを抑えられます。鉢増しや植え替えは春または初秋が無難で、根鉢を大きく崩さず一回りだけ更新するとストレスが小さく済みます。

水やりは「乾いたらたっぷり」を徹底します。表面だけで判断せず、指を第一関節まで差し入れて内部の湿りを確認すると失敗が減ります。鉢の重さを持ち上げて記憶する方法も有効です。夏は朝のうちに与え、夕方の気温が高い時間帯の潅水は蒸れを助長しやすいので避けます。冬は生育が落ち着くため、乾いてから1〜2日置いて与える程度でも間に合う場面が多いでしょう。屋内で乾燥が強い時期は、朝〜日中に軽い葉水で葉先のパサつきを予防できますが、夜の低温下での葉水は冷害につながりやすいので控えめにします。

光の偏りをなくす習慣も効果的です。月に一度ほど鉢を90度回転させるだけで、片側だけ徒長する現象を抑えられます。屋内玄関で日照が足りないと感じたら、週末の日光浴に加えて、ドア付近の短時間の直射を活かすレイアウトへ微調整するのも一案です。影の濃さが常に薄い環境では、葉色があせ、密度も落ちやすくなります。

空調と風の扱いにも気を配ります。暖房やエアコンの風が直接当たる位置は避け、換気の際の冷風が長時間当たり続けないよう配置を見直してください。玄関はほこりが溜まりやすい場所でもあります。葉面の汚れは光合成を妨げ、ハダニやカイガラムシの温床になりがちです。柔らかいブラシやぬるめのシャワーで定期的に洗い、葉の付け根まで清潔に保つと、害虫発生をかなり抑えられます。もしカイガラムシを見つけたら、歯ブラシや綿棒で物理的にこすり落とし、翌週も再点検すると再発を防げます。

季節ごとの運用も一度整理しておきます。春は緩効性肥料を少量与え、外周の新梢を軽く摘んで円錐形を整えます。初夏〜盛夏は蒸れが最大の敵です。午前中の光を優先し、午後はレースカーテン越しや半日陰に下げると障害が出にくくなります。秋は根の負担が小さい時期なので、必要に応じて一回りだけ鉢増しを行い、用土を更新すると翌年の伸びが安定します。真冬は0℃を下回る地域では屋外の玄関先を避け、屋内へ取り込むか、屋外管理なら寒風を避ける軒下+マルチングで根域を保温します。朝のうちに水やりを行い、夜間に濡れた土で冷え過ぎないように調整すると安心です。

デザイン面の工夫も継続管理を助けます。鉢カバーは通気性の確保を最優先に選び、鉢とカバーの間に数センチの空間を作ると根の呼吸が保てます。足元に軽石やバークを薄く敷き、落ち葉の見た目を整えれば、玄関全体の清潔感が上がります。ウェルカムボードや足元の小さな寄せ鉢を季節で入れ替えると、主役のゴールドクレストを動かさずに雰囲気を更新でき、管理の手間も増えません。

注意点も忘れないでください。芳香剤の吹き出し口、殺虫スプレーの近く、道路の排気が直接当たる場所などは、葉が傷みやすい代表例です。茶変が内側から広がる、常に土が湿ったまま戻らない、先端が一斉に垂れるといった兆候は、過湿や通風不足のサインである可能性が高いです。置き場所を見直し、用土の通気性を改善し、潅水間隔を一段階延ばすだけでも持ち直すことがあります。いずれにしても、玄関は“見せる”と“育てる”が交差する場所です。見映えを意識しつつ、光・風・水のバランスを丁寧に整えることで、鉢植えのままでも長く健やかな姿を保てます。

大きくなりすぎたゴールドクレストはどうすればいいですか?

対処の軸は「剪定でサイズを整える」と「日常管理で伸びを抑える」の二つです。いずれにしても、強い切り戻しは生育期(目安は3〜6月、特に3〜4月)に行い、必ず緑の葉が残る位置で止めます。常緑針葉樹は古い茶色の部分まで深く切ると芽吹きが弱く、切り口が目立ってしまいます。ここでは、安全に小さく保つための実践手順と、再び巨大化させない管理のコツをまとめます。

まずは準備です。清潔な剪定ばさみ(消毒用アルコールで拭く)、薄手の手袋、麻ひもや小さな支柱、落ち葉を受けるシートを用意します。なぜなら、樹脂で刃が滑りやすくなることがあり、切れ味が落ちると枝をつぶしてダメージが大きくなるからです。作業は午前中の涼しい時間に行い、直射の強い真昼は避けましょう。

次に手順です。

1)全体像の確認:株をぐるりと回りながら三方向以上から眺め、最終の目標サイズ(高さ・幅)を決めます。鉢の設置場所や動線を基準に「ここまで下げる」というラインを先に決めると迷いません。

2)外周の整形:外にはみ出した新梢の先端だけを指先で摘む「手摘み」から始めます。柔らかい先端は手でつまむと切り口が褐変しにくく、仕上がりも自然です。

3)高さの調整:背丈を下げたい場合は、頂点のリーダー(トップ)をいきなり深く詰めず、健全な側枝に“頂点をバトンタッチ”させる要領で、葉の付いた分岐点のすぐ上で控えめに切ります。こうすれば円錐形を保ちながら高さを落とせます。

4)側面の面出し:側面は円錐のラインを意識し、太い枝は必ず緑の葉が付く節の少し上でカットします。枝の途中で葉を残さずに切ると、その部分が戻りにくくなります。

5)透かし(内部の風道づくり):内側に溜まった古葉や絡む小枝を手で払い、枝間に指が入る程度の“すき間”を作ります。これで蒸れを防ぎ、夏の内側枯れを抑えられます。

6)仕上げと養生:切りくずを除去し、直射の強い場所は数日避けます。水やりは土が乾いてからたっぷりと。肥料は新芽の動きが落ち着いてから少量で十分です。

一方で、管理による抑制も欠かせません。多くのケースでは、窒素分の効いた肥料を増やすほど徒長が進み、サイズが戻りにくくなります。春と初秋に緩効性肥料を少量、真夏と真冬は基本オフにすると安定します。鉢は“必要なときだけ一回りアップ”が原則です。頻繁な大鉢化は根域が過剰に広がり、地上部の伸長も一気に加速します。反対に、長期の根詰まり放置は乾きムラや枝先の枯れ込みを招くため、1〜2年に一度は排水性の良い用土に更新しましょう。これを理解した上で、月に一度ほど鉢を90度回転させ、光を均等に当てるだけでも一方向の徒長が抑えられます。

もし「天井に届きそう」「樹形が崩れてリセットしたい」という状況なら、段階的剪定が安全です。まずトップを数十センチだけ下げ、2〜3週間様子を見てから側面を整える、といった二段構えにします。いきなり強く詰めると茶色が目に付きやすく、回復にも時間がかかります。なお、真夏の高温期と真冬の低温期の大規模剪定はストレスが大きいので避けましょう。前述の通り、作業後は直射と乾風を数日避けるだけで仕上がりが安定します。

それでも室内に収まらない、あるいは鉢では管理が難しい場合は、明るく排水の良い場所への地植えも一案です。ただし、屋外での最終サイズは想像以上になり得ます。支障が出る恐れがあるなら、挿し木で小苗を確保して世代交代し、現株は思い切って小さく更新する選択肢もあります。もちろん、寄せ植えの芯として使っている場合は、周囲の草花を整理して風通しを確保するだけでも再び締まった姿に戻りやすくなります。

いずれにしても、「深く切らず、葉を残し、少しずつ整える」が合言葉です。剪定・肥培・鉢選びの三点を“控えめ+計画的”に運用すれば、見映えを保ったまま無理なくサイズダウンできます。

ゴールドクレストは鉢植えで大きくなりますか?

なります。鉢植えでも条件がそろえば想像以上に伸び、数年で1〜2m前後まで到達するケースは珍しくありません。特に春〜初夏の新梢がよく動く時期は樹勢が乗りやすく、日当たりと水・肥料の巡りが良いほど生育スピードは上がります。つまり「鉢だから小さいまま」という前提で放任すると、玄関や通路をふさぐサイズに膨らむ可能性があるということです。

ここで、鉢という器は“自然なサイズ調整装置”としても働きます。根域が限られるほど供給できる水分と養分が絞られ、伸長は次第に鈍ります。一方で、根詰まりによる生育抑制は健康と引き換えになりがちです。水切れの連発、内側の茶変、倒伏リスクの増加を招くため、計画的にコントロールする設計が欠かせません。

私であれば、次の四つを基準に管理します。第一に鉢サイズ。植え替えのたびに必ずしも二回り大きくせず、必要時のみ“一回りアップ”に留めます。こうすれば過度な加速を避けながら根域の通気性を維持できます。第二に肥料設計。春と初秋の緩効性肥料を少量にし、真夏・真冬は与えません。窒素過多は徒長と蒸れを誘発しやすいので控えめが無難です。第三に光の当て方。鉢を月1回ほど90度回して均等に日を入れるだけで、片側だけが徒長してバランスを崩す現象を抑えられます。第四に剪定と摘心。3〜6月の生育期に外周を軽く整え、頂点(芯)を控えめに止めると円錐形を保ちやすくなります。前述の通り、葉が残らない位置まで深く切ると復芽しにくいので、必ず緑を残して浅く仕上げるのが安全です。

他の例であれば、目標サイズ別の運用が役立ちます。室内外で高さ80〜120cmに収めたい場合は、一回りアップの鉢増しを1〜2年に一度、肥料は春・秋に少量、芯は毎年軽く止めます。これで見映えを維持しながら締まった株姿を保てます。逆に“ミニツリー”として1.5m以上を狙うなら、春の植え替えで無理のない鉢増しを行い、支柱で倒伏を予防。側枝は面を整える程度にとどめ、頂点は夏前まで伸ばしてから高さを微調整すると良いでしょう。

なお、鉢植え特有のデメリットにも注意が必要です。土量が少ないため夏の乾燥が早く、1回の強い水切れで葉先が茶色くなることがあります。受け皿の水を放置すれば今度は根腐れに傾きます。風当たりの強い場所では背が伸びるほど転倒しやすくなるため、重めの陶器鉢を選ぶか、見えにくい位置で支柱を添えると安定します。金属ハサミでの深い切り戻しは切り口が褐変しやすい点も覚えておくと判断が早まります。

こうしてサイズの“加速要因(鉢増し・肥料・強い日照)”と“抑制要因(鉢サイズ維持・控えめ施肥・計画的な摘心)”を意識して配分すれば、鉢植えでも大きくできるし、あえてコンパクトにも保てます。むしろ大切なのは、年ごとに目標サイズを決めて手入れの強さを調整することです。これが出来れば、扱いやすい高さに収めつつ、ゴールドクレストらしい端正な円錐形を長く楽しめます。

ゴールドクレストを鉢のまま育ててもいいですか?

育てられます。鉢植えなら置き場所を季節で変えやすく、サイズ調整や管理もしやすいからです。屋外では日照と風通しを確保しやすく、室内では装飾性と移動の自由度が魅力と言えるでしょう。ここでは失敗を避けるための具体ポイントを順に整理します。

まず容器と用土です。底穴のある鉢を選び、受け皿の水は毎回捨ててください。用土は水はけ重視で、赤玉小粒5〜6:腐葉土3:軽石やパーライト1〜2ほどの配合が扱いやすいです。市販の観葉植物用培養土に軽石やパーライトを2〜3割混ぜても同等の通気性を確保できます。倒伏しやすい株は、やや重めの陶器鉢にすると安定します。

置き場所は季節で切り替えると管理が安定します。屋外なら、春〜初夏と秋は日当たりのよい場所、真夏は午前中だけ日が当たる半日陰へ。長雨と西日の直撃は避けると葉焼けや蒸れのリスクが下がります。室内管理では南〜東向きの窓辺が適所で、エアコンの風が直接当たる位置は避けましょう。鉢を月1回ほど90度ずつ回して均等に光を当てると、片側だけ弱る現象を防げます。

水やりは「乾湿のメリハリ」を合言葉にします。表土が乾き、鉢を持ったときに軽く感じたら、鉢底穴から水が流れ出るまで与えてください。春〜秋は乾きが早いので回数が増え、真冬は生育が緩むため間隔が空きがちになります。暖房期の乾燥対策として日中の葉水は有効ですが、夜の低温時は避けた方が安全です。迷う場合は割り箸や水分計で鉢内を確認すると判断がぶれません。

温度管理も重要です。耐寒性はあるものの、0℃を下回る地域では屋外放置でダメージが出やすくなります。夜間だけ室内に取り込む、根元をバークやワラでマルチングする、寒風を避ける位置へ移す、といった対策で越冬性が上がります。夏は高温多湿で蒸れやすいため、昼の直射を外し朝光中心に切り替えるとコンディションを保ちやすいでしょう。

肥料は控えめが基本です。春と初秋に緩効性肥料を少量置く程度で十分に維持できます。真夏と真冬は与えず、植え替え直後もしばらく肥料を切る運用が安心です。勢いをつけすぎると徒長して蒸れやすくなり、内側から茶変が進む原因になります。

剪定と手入れは生育期(3〜6月)に軽めを意識します。外周を指先で摘むか浅く整えて円錐形を保ち、葉が残る位置で留めるのがコツです。株の内側にたまった古葉はこまめに取り除くと風が通り、病害虫や蒸れを予防できます。室内株ではハダニが出やすくなるため、月1回のシャワーや霧吹きで葉を清潔に保つと安心です。

植え替えは1〜2年に一度、一回り大きい鉢へ。根が粗く移植に弱い性質があるため、根鉢はできるだけ崩さずに扱います。作業時期は春または初秋が無難で、低温期の強い植え替えは避けましょう。底には粗めの軽石層を薄く敷くと排水が安定します。

デメリットも把握しておくと判断しやすくなります。鉢は土量が少ないため夏の水切れが早く、1回の乾燥で葉先が茶色くなることがあります。逆に受け皿の水を放置すると根腐れの原因になりがちです。さらに、背が高くなると風で倒れやすくなるため、屋外では風当たりの少ない場所か、支柱での固定を検討してください。

いずれにしても、鉢のまま育てるメリットは大きいです。日照・風通し・水はけ・温度という基本を押さえ、季節ごとに置き場所と水やりのリズムを調整できれば、一年を通して健康な樹姿を楽しめます。

ゴールドクレストの寿命は?

自生地では50年以上生育できるほどの長寿種です。一方で園芸環境では、日照・温湿度・根域の健全性・風通しという4要素の管理次第で“実質寿命”が大きく変わります。庭植えなら数十年単位、鉢植えでも適切な更新を続ければ10年超の維持は十分現実的です。むしろ短命化させるのは、高温多湿の夏と乾燥冷気の冬、そして慢性的な光不足の積み重ねだと考えてください。

ここで押さえたいのは、長寿のための設計図です。まず光。日照は毎日3〜5時間以上が目安で、窓越しの室内なら月1回は鉢の向きを90度ずつ回すだけでも樹形の偏りを抑えられます。次に温湿度。夏は直射と蒸れを避ける配置(午前日向・午後明るい日陰)に切り替え、梅雨時は枝の込み合いを軽く間引いて空気を通しましょう。冬は最低0℃を下回る地域では軒下+防寒(根元のマルチング、寒風よけ)を用意し、夜間は室内退避も検討します。

根域のメンテナンスは2年に1回が基準です。鉢増しなら“一回り大きい鉢”にとどめ、根鉢は極力崩さない方法が安全です。用土は水はけと保水のバランスが肝心で、例えば赤玉小粒6:腐葉土3:軽石(またはパーライト)1の配合が扱いやすく、底には粗めの軽石層を敷くと通気が安定します。受け皿に溜まった水は毎回捨てる運用にすると、慢性的な過湿を避けられます。

肥料は“少なめ長く”が長寿の近道です。春と秋に緩効性肥料を控えめに置き、真夏と真冬は与えない運用に切り替えます。勢いを出し過ぎると枝が徒長して蒸れやすくなり、内側から茶変が進みやすくなります。剪定は3〜6月の生育期に外周を軽く整えるレベルにとどめ、古い木質部まで深く切り込まないのが無難です。葉が残る位置でこまめに摘むと円錐形を保ちやすく、ダメージも最小限に抑えられます。

いずれにしても、早期発見・小さい対処が長寿の要です。月次チェックでは次のサインに注目してください。①新梢の伸びが鈍い、②株内側から茶色が広がる、③水やりしても土が乾かない、④葉先が白っぽくパサつく。①②は光や風通し不足、③は根の障害や用土劣化、④は水切れや乾燥過多の可能性が高い状態です。古葉の整理、軽い間引き剪定、置き場所の再検討、用土更新の順で手当てすると回復の余地が生まれます。

水やりは“乾湿のメリハリ”が基本です。春〜秋は表土が乾いたら鉢底から流れるまで与え、真夏は朝に、真冬は午前中に行います。乾き具合の判断が難しければ、鉢の重さで覚える方法や水分計を併用してもかまいません。葉水は夏の高温時や暖房期の乾燥対策として有効ですが、夜の低温下では避けましょう。

さらに、寄せ植えで冬を越した株はシーズン後に“密植をほどく”ことが寿命延伸につながります。根が競合し続けると乾燥・過湿の振れ幅が大きくなり、ストレスが蓄積します。単鉢に戻す、もしくは根鉢を崩さず一回り大きな鉢へ移すだけでも負担を減らせます。前述の通り、冬の低温期は強い植え替えを避け、春か初秋に回す判断が安全です。

なお、長期栽培では“完璧に元の姿へ”を求めすぎないことも大切です。年数が経つと内側の古葉は自然に更新され、下枝が上がることもあります。形の乱れが気になる場合は、樹高の抑制と外周の整形を優先し、無理な強剪定は行わないほうが結果的に長持ちします。どうしても更新したい場面では、小型株への世代交代を選ぶのもひとつの戦略です(挿し木は難易度が高めで時間がかかります)。

こう考えると、寿命を延ばすコツは“季節ごとに負担を減らす小さな工夫を重ねること”に尽きます。夏は蒸れを避ける配置と朝の灌水、冬は午前の水やりと防寒、通年で明るさの確保と鉢回し、2年周期の用土リフレッシュ。これらの積み上げが、鉢植えでも息の長いコンディションを支えます。

ゴールド クレスト 寄せ 植え 冬の総まとめ

・冬の基本は保温+乾かし気味+風よけを徹底する

・氷点下域では室内の明るい窓辺で夜間の冷気と暖房直風を避ける

・屋外は東〜南向きの軒下に置き霜・寒風・夜露を避ける

・水やりは冬のみ午前中に行い乾いて1〜2日後に鉢底まで与える

・表土のマルチングと鉢底の通気確保で根の冷えと過湿を防ぐ

・冬の植え替えは避け緊急時は根鉢を崩さない鉢替えにとどめる

・寄せ植えは乾湿と日照条件が合う草花を選び株間を広めに確保する

・玄関管理は重い鉢で転倒防止し受け皿の水ゼロ運用が基本である

・剪定は3〜6月に葉を残して浅く行い内部を透かして蒸れを抑える

・鉢植えでも1〜2mに達し得るため鉢サイズ・施肥・摘心で計画的に抑制する

・鉢栽培は可能だが夏の乾きと冬の過湿に対する観察が要である

・地植え土は弱酸性〜中性で排水重視とし幅広浅めの植穴と盛り土が有効である

・植え付けは春秋の15〜25℃期が適期で直後の施肥は控える

・主なリスクは水切れ・根腐れ・蒸れ・葉焼け・寒害・害虫病害で早期診断が肝要である

・寿命は環境次第で鉢でも10年超維持可能で2年ごとの用土更新が有効である

ゴールドクレスト(寄せ植え×冬)FAQ

Q1. 冬は屋外と室内、どちらで管理すべき?

A. 0℃前後まで下がる地域は、基本は軒下の屋外(霜・寒風を避ける)で、寒波日は室内の明るい窓辺へ退避。室内は夜間の冷気・暖房直風を避けて設置します。

Q2. 冬の水やり頻度は?毎日必要?

A. 毎日は不要。「乾いたら午前中に鉢底から流れるまで」。乾きにくい季節なので“表土だけ湿って内部が冷たい”過湿に注意。受け皿の水は毎回捨てます。

Q3. 凍結を避けるには何をすればいい?

A. 朝に水やり/鉢を地面から数センチ浮かせる/表土を薄くマルチング(バーク等)/寒波日は不織布を一重で。夕方~夜の潅水は凍結リスクあり。

Q4. 冬でも植え替えていい?

A. 原則NG。緊急時のみ“鉢替え(根鉢は崩さず一回り大きい鉢へ)”で対応。強い植え替えや根切りは春~初夏か初秋に。

Q5. 冬の肥料は?

A. 基本オフ。秋に少量の緩効性を入れていれば、真冬の追肥は不要。新芽の動きが出てから再開。

Q6. 玄関(屋外/屋内)での置き場所のコツは?

A. 屋外:東~南向き軒下で霜・雨だれ・北風を避ける。屋内:明るい窓辺、ガラス面から数十cm離す。どちらも転倒対策と通風確保を。

Q7. 寄せ植えの相性が良い冬の植物は?

A. ビオラ/パンジー、アリッサム、シロタエギク、チェッカーベリー、アイビー、ヒューケラなど。同じ耐寒性と“乾いたら与える”水分レンジで揃えると管理が楽。

Q8. 相性が悪くなりやすい組み合わせは?

A. 常時湿った土を好む植物、強い日差しを嫌う観葉、真冬に弱い多肉、大繁殖する根(ミント等)。同鉢はトラブルの元。別鉢の“寄せ置き”が無難。

Q9. 冬に見られる不調サインと初動は?

A. 先枯れ・パサつき=水切れ→朝にたっぷり。常に重い土・株元が柔らかい=過湿→風通し改善、受け皿ゼロ、乾かし気味に。葉裏の白点や糸=ハダニ→ぬるま湯で洗浄+再点検。

Q10. 葉が内側から茶色になるのはなぜ?

A. 蒸れ・光不足・根域の過湿が主因。古葉を整理し“指が通るすき間”を作り、置き場所と水のリズムを見直します。

Q11. 剪定は冬にして良い?

A. 大きな剪定は避ける。整枝は春~初夏が安全。どうしても形を整えるなら“葉を残す浅め”で最小限に。

Q12. どの土・鉢が冬に向く?

A. 排水重視の軽い培養土(例:培養土+軽石/パーライト2~3割)。深めで安定する鉢、鉢足やスタンドで底を浮かせると冷えと過湿を抑えられます。

Q13. 水が弾いて染み込まないときは?

A. いきなり大量にかけず“二度がけ”か短時間の底面給水。表土が固い場合は竹串で通気穴を数か所あけてから潅水。

Q14. 冬の害虫・病気対策は?

A. 乾燥下のハダニ、通風不足のカイガラムシ・灰色かびに注意。葉裏の定期洗浄、物理除去、株元の清掃で多くは予防可能。

Q15. 大きくなりすぎたら?(冬期の対応)

A. 冬は現状維持。春~初夏に段階的に高さ・外周を浅く整える。窒素過多の施肥や頻繁な大鉢化は徒長を招くので控えめに。

Q16. 地植えで冬を越すコツは?

A. 弱酸性~中性・排水重視の土、幅広浅めの植穴+緩やかな盛り土。根元は薄くマルチング、寒風が強い場所は防風と支柱で。

Q17. 室内越冬での乾燥対策は?

A. 暖房直風を避け、石トレー(小石+水)で周囲湿度を補助※鉢底は水に触れさせない。葉水は日中に軽く、夜は避ける。

Q18. スケジュールの目安は?

A. 11月:置き場所・マルチ準備/12–2月:午前潅水・乾かし気味・防寒/3月:徐々に増光、剪定・植え替え準備。

Q19. 外出時の簡易対策は?

A. 前日に十分潅水し、明るい日陰へ移動。鉢を寄せて置くと乾きが緩む。給水スティック利用は要事前テスト。

Q20. 寿命や長持ちのコツは?

A. 光・風・水の“基本四点”+2年おきの用土更新。真夏の蒸れ・真冬の過湿を避け、季節ごとの小さな調整を積み重ねることが最重要。

※権威性の高い“公式系”だけに絞って、ゴールドクレスト(Monterey cypress ‘Goldcrest’)の基礎データ/冬越し/鉢管理/剪定/病害虫の信頼できるリンクをまとめました。必要に応じてカテゴリごとに見てください。

植物プロフィール(分類・基本特性)

Kew | Plants of the World Online(POWO):学名・分類・自生域など公式データベース。ゴールドクレストの元種 Hesperocyparis (Cupressus) macrocarpa の条。 Illinois Extension

RHS(英国王立園芸協会):Cupressus macrocarpa(Monterey cypress)の園芸情報。耐寒性や栽培上の注意の基礎に。

冬越し・防寒(鉢/屋外保護の基礎)

RHS | Plants:「霜・寒波から植物を守る」—不織布や設置場所など冬の保護総論。鉢植えの越冬にもそのまま応用可。 趣味の園芸

RHS | Conifers in containers:鉢植えコニファー(=ゴールドクレスト含む)の育て方。用土・鉢・水やり・管理、冬の注意点のベースに。 powo.science.kew.org

University of Minnesota Extension:樹木・低木の冬期保護(北米エクステンションの標準解)。マルチング/防風など手順が明確。 conifersociety.org

植え付け・用土・鉢管理

RHS | Conifers in containers:排水性のよい培養土・鉢底処理・鉢増しの考え方はこのページが最もわかりやすい一次情報。 powo.science.kew.org

剪定・サイズ管理(コニファー一般の指針)

RHS | Pruning trees & shrubs(月別アドバイス):常緑低木・針葉樹の剪定時期の考え方(冬は強剪定を避け、生育期に軽く整える等)。 RHS+1

RHS | Leyland cypress: pruning:同じヒノキ科コニファーの剪定ガイド。コニファー剪定の“やってよい深さ・時期”の具体例として参照有用。 RHS

病害虫(冬~早春に増えやすいものの基礎)

RHS | Pests & diseases: cypress aphid:糸杉類につくアブラムシの公式解説(兆候と対処)。ゴールドクレスト系でも要注意。

使い方のヒント

品種固有の園芸解説はRHSの「Conifers in containers」をベースに、学術的プロファイルはKew POWOを併読するのが最短です(分類や原産地→耐性の理解が深まります)。powo.science.kew.org+1

冬の実務(防寒・設置・マルチング)はRHSの冬保護総論+UMN Extensionの手順が実践向き。趣味の園芸+1

※日本語の“公的機関”でゴールドクレスト単独の詳細ページは少ないため、世界標準の一次ソース(RHS/Kew/大学エクステンション)中心に厳選しています。