コニファー 寄せ 植え 相性で検索してたどり着いた方へ。色や樹形の組み合わせを感覚で決めるより、配置・間隔・環境づくりを数値で押さえるほうが再現性は高まります。本稿は「寄せ植えも庭木も、まず設計から」という前提で、失敗しやすいポイントを体系化しました。単純に“好み”で並べるのではなく、成長速度や最終幅、日射と風の流れまで読み解くことが、長く整った景観を保つ近道です。

まずデザインと定着の基本を固めます。「コニファーに合う木は?」では、常緑の質感を引き立てる落葉樹・常緑広葉樹の選び方を、色・季節・高さの三軸で解説します。「コニファーを地植えするときの深さは?」は根鉢上面の高さ基準、排水設計、土質別の掘り方まで手順化し、寄せ植えでも単独植えでも活かせる据え付けの原則に落とし込みます。ここで設計が決まれば、後の手入れが一段と軽くなります。

一方で、トラブル対応の知識も不可欠です。「コニファーを地植えすると枯れてしまうのはなぜですか?」と「庭木のコニファーが枯れる原因は何ですか?」では、過湿や西日、通風不良、深植えといった要因の重なりを切り分けます。さらに「コニファーの先が枯れるのはどうしてですか?」は症状別に原因を逆引きし、「枯れたコニファーは復活しますか?」では見極め→初動→30〜90日の回復プラン→見切り基準まで、行動順に示します。いずれにしても、原因の遮断と“緑を残す整枝”が回復の要になります。

メンテナンス設計は実務の肝です。「コニファーの剪定で失敗する例は?」では強剪定や時期の誤り、面刈り一辺倒のリスクを具体例で指摘し、「剪定で切ってはいけない枝は?」で主幹・骨格枝や枝のえりの扱いなど“切らない基準”を明確化します。続く「コニファーを大きくしない方法はありますか?」は芯止めと透かし、肥培・潅水で生育をコントロールする年次計画を提示。「大きくなりすぎたコニファーはどうすればいいですか?」ではリーダー更新と段階的なサイズダウンを安全手順で示し、二季分割での現実的な戻し方を解説します。

最後に日常管理の要点を押さえます。「コニファーに水やりは毎日必要ですか?」は“乾いたら朝に深く”を基本に、季節・土質・鉢か地植えかで頻度を調整する判断軸を整理。「コニファーは害虫に強いですか?」では、強健であっても蒸れや過湿で抵抗力が落ちる点を踏まえ、通風確保・衛生管理・ピンポイント薬剤という順番で予防と初動の型を示します。ここから先は、設計図どおりに手を動かすだけです。あなたの庭で“持続する美しさ”を実装していきましょう。

記事のポイント

相性の良い樹種の選び方と配置のコツ(色・樹形・季節・耐性の組み合わせ)

地植えの正しい深さと排水設計、将来幅を見据えた間隔の決め方

枯れ・先枯れ・害虫発生の原因の見分け方と初動対応〜回復手順

大きくしないための芯止め・透かし剪定と、肥培や水やりを含む維持管理設計

コニファー 寄せ 植え 相性の基本

コニファーに合う木は?

コニファーを地植えするときの深さは?

コニファーを地植えすると枯れてしまうのはなぜですか?

庭木のコニファーが枯れる原因は何ですか?

コニファーの先が枯れるのはどうしてですか?

枯れたコニファーは復活しますか?

コニファーに合う木は?

先に答えを言うと、色・樹形・季節感が補い合える木が好相性です。コニファーは常緑で存在感が強いので、隣に置く相棒は「質感の対比」と「季節の変化」を足してくれる樹種を選ぶと、庭全体が軽やかにまとまります。ここでは用途別に候補を整理しつつ、配置と間隔の目安まで落とし込みます。

まずは季節感を与える落葉樹です。ハナミズキやヤマボウシは春の花と秋色で見どころをつくり、コニファーの均一な緑を引き立てます。イロハモミジやカエデ類は赤〜黄のグラデーションが効き、黄金葉のコニファー(ヨーロッパゴールドなど)と合わせるとコントラストが出ます。ジューンベリー(アマレンシス)も相性がよく、白花→初夏の実→秋色とリズムを作れるので、玄関まわりでも重宝します。いずれも「落葉樹を前、コニファーを背後」あるいは「落葉樹を主役、コニファーを背景」に置くと、花や紅葉の色が濃く見えます。

一方で、常緑広葉樹を背景に据える方法も有効です。オリーブや月桂樹は銀葉・光沢葉という質感で針葉と対比が生まれ、洋風の外観に馴染みます。ソヨゴは実付きのよい雌株を選べば冬の赤実がアクセントになり、半日陰にも耐えるので北側の調整役に向きます。シマトネリコは軽い葉張りで抜け感を作れますが、生育旺盛なため狭い庭では幅のコントロールを意識してください。和の雰囲気に寄せるなら、ナンテンやヒイラギを足元の層に入れると、常緑の連続性が保てます。

次に「高さ」と「形」の合わせ方です。円錐形や柱形のコニファーの横には、球形〜楕円樹形の小高木を一歩前へ出して置くと、立体感が生まれます。例えば、背面にニオイヒバ‘エメラルド’、その一歩前にボックスウッド(ツゲ)を球で並べ、さらに前帯に低木や下草を敷く三層構成は、シンプルでも完成度が上がります。細柱形(スカイロケット系)の隣には、枝が水平に広がるヤマボウシを合わせると、“縦×水平”の対比が効き、狭小地でも奥行きが出ます。

ここから実務的な間隔の目安を出します。中〜高木のコニファー(最終幅1.5〜2.5m想定)を主役にする場合、落葉小高木とは1.5〜2.0m、常緑小高木とは1.8〜2.5mを基準にとると、将来の蒸れを避けられます。矮性・細柱形コニファー(最終幅0.6〜1.0m)なら、隣木との距離は0.8〜1.2mが扱いやすいでしょう。列植は3・5・7本の奇数でリズムを作り、手前の低木は30〜60cmのリピートで“等間隔の安心感”を作ると整います。

立地条件での選び分けも重要です。強い西日と照り返しがくる壁面なら、耐暑・耐乾性のあるオリーブ、トベラ、ヒメシャリンバイなどを背景にして、コニファーを半歩日陰側へ寄せると葉焼けを抑えやすくなります。一方で、風の通り道や冬の季節風が強い場所は、ソヨゴや月桂樹のように葉が厚くて乾きに強い常緑を風上側へ置き、防風と目隠しを兼ねさせると管理が楽になります。冷涼地では、ヤマボウシやカエデ類が色・耐寒性ともに安定し、コニファーの青緑を美しく支えます。

合わせて“避けたい組み合わせ”も押さえます。生育速度がともに速い高木同士を至近距離で並べると、数年で蒸れと病害が出やすくなります。水分要求が大きく異なる組み合わせ(乾燥を好むコニファーと、湿りを好む樹種)を同根域で重ねるのも、灌水設計が難しくなりがちです。単純に緑が濃い常緑ばかりを集めると重たく見えるので、斑入りや銀葉、黄金葉、あるいは落葉樹の明暗で“抜け”を作ることを意識してください。

ここで、目的別の“すぐ使えるセット”をいくつか挙げます。シンボル+季節感なら「プンゲンストウヒ × ジューンベリー」。目隠し+軽さなら「ニオイヒバ列植 × ソヨゴ点在」。洋風ファサードなら「ゴールド系コニファー × オリーブ」。和モダン寄せなら「細柱形コニファー × イロハモミジ」。いずれのセットでも、前帯に低木(ツゲ・ヒイラギナンテン)やカラーリーフを薄く回すと、コニファーの直線的な印象が和らぎます。

最後に、配置の作法を一つ。コニファーを背景や背骨に使い、季節の主役は手前に置く。色は3系統以内(緑・銀・黄金など)に抑え、高さは“高・中・低”の三段で構成する。ここまでを意識すると、どの樹種を足しても破綻しにくく、コニファーの良さを保ちながら庭全体が整って見えます。こうして「色・季節・高さ・耐性」の四点を揃えれば、相性のよい木選びはぐっと簡単になります。

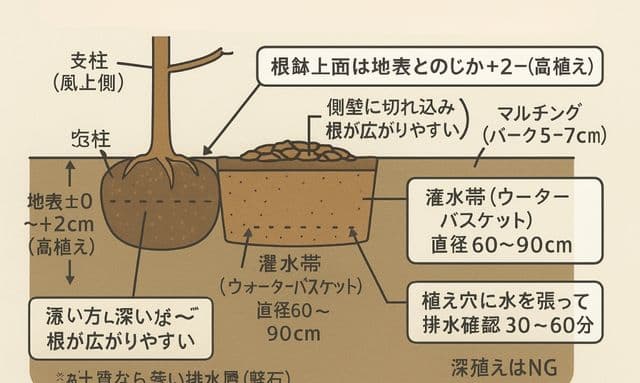

コニファーを地植えするときの深さは?

基本は「根鉢上面を地表と同じ、もしくはわずかに高く(+2〜3cm)」に据えます。深植えは酸欠と根腐れの近道になり、浅植えすぎは乾燥と倒伏のリスクが増えます。ここで“深さは控えめ・排水は手厚く・幅は広く”という設計に切り替えると、活着がぐっと安定します。

まず根の呼吸を守る据え付け基準です。幹元の“根元の張り(根幹の肩)”が見える高さが目安になります。肩が土に埋もれると呼吸が妨げられますので、仕上げ時に必ず露出させてください。植え穴の「深さ」は根鉢の高さと同等、「幅」は根鉢の2〜3倍を確保すると、細根が四方へ伸びやすくなります。底は固く踏み固めず、掘り返した土を薄く戻して水平を出すと沈下が起きにくいでしょう。

ここで土質別のひと工夫を加えます。粘土質や低地で水が溜まりやすい庭では、盛り土で“高植え(+2〜5cm)”にし、植え穴の側壁をスコップで荒らして横方向へ水と根が抜けやすい面を作ります。砂質で極端に乾く庭なら、深さは守りつつ“幅を増やす”ことを優先し、マルチングで水分と地温の振れ幅を抑えると安定します。逆に言えば、深さをいじるより“横に広く、上は高めに”が安全策です。

手順を具体化します。①植える場所に鉢を置き、完成高さをテープで地面にマーキング。②根鉢と同じ深さ・2〜3倍の幅で穴を掘ります。③側壁に浅い切れ込みを入れ、滑らかな“鉢穴”を避けます。④ポット苗なら渦巻き根を軽くほぐして放射状に整え、麻布やワイヤーは外しましょう。⑤根鉢上面が地表と同じか+2〜3cmの位置に来るよう、底土で微調整します。⑥埋め戻しは水はけのよい客土を中心に層状に入れ、手で押さえる“やさしい締め”で空隙だけを抜きます。⑦株元に浅い潅水帯(直径60〜90cm、高さ5cmほど)を作り、たっぷりと沈め水を与えます。⑧最後にバークやワラを5〜7cm敷き、幹には触れない“ドーナツ状”のマルチングで仕上げます。

なお、据えた直後は沈下で1〜2cm下がることがあります。今でもそうですが、2週間ほど観察し、根鉢の肩が土に隠れそうなら、株元へ土を足すのではなく周囲の地盤を“持ち上げる”イメージで整えると過湿を避けられます。支柱は風の強い庭で有効です。一本支柱を幹の風上側に立て、8の字で緩く結束すれば、根が切れにくくなります。

こうして深さの基準を守っても、排水が悪ければ不調は出ます。ここで簡易チェックです。穴に水を張り、30〜60分で抜けなければ排水不良のサインです。盛り土による高植え、雨水の逃げ道となる浅い溝切り、舗装や白砂利からの照り返し緩和など、環境側の調整を同時に行うと失敗が減ります。施肥は活着後に緩効性を少量にとどめ、植え付け直後の多肥は避けましょう。水やりは“表土が乾いたら朝に深く”。毎日の少量潅水は根を浅く誘導しやすいので、控えた方が無難です。

もし斜面や大雨が直撃する立地であっても、深植えで対処してはいけません。マルチングと潅水帯の位置調整、風下側の土留めで流亡を抑え、根鉢の肩を守りましょう。たとえ寒冷地でも事情は同じです。深植えは禁物で、必要なら冬囲いで防風・防雪を追加した方が健全です。

つまり、深さの答えはシンプルでも、成功の鍵は“高め基準+幅広+排水設計”の三点セットにあります。これを守れれば、コニファーは根を深く張り、夏の高温多湿期もぐっと乗り切りやすくなります。

コニファーを地植えすると枯れてしまうのはなぜですか?

まず押さえたいのは、枯れの引き金が一つに限られない点です。過湿で傷んだ根、蒸れやすい樹冠、午後の強光・照り返し、不適切な植え付けや剪定、水やり・施肥の偏り——これらが重なったときに失速しやすくなります。日本の夏は高温多湿になりやすく、涼しく乾いた空気を好む品種では負担が大きくなりがちです。

ここで現場での見分け方を用意します。土を5〜10cm掘って指で握り、泥団子になるほど湿るなら過湿寄り、サラサラで指に付かないなら乾き過ぎの兆候です。幹の付け根(幹元の肩)が地面より沈んでいないかも確認してください。深植えは根の酸欠を招きます。雨後に植え穴へ水を張り、30〜60分で抜けない場合は排水不良の可能性が高いでしょう。葉の外側から均一に色が抜けてカサつくなら葉焼け、内部にベタつきや白い殻があれば吸汁害のサインです。冬〜早春に風が直撃する面で先端が赤褐色にちりつく症状は、寒風乾燥の典型と考えられます。

植え付け時の落とし穴も整理します。穴を深く掘って客土だけで満たす“鉢穴現象”は、水たまり化の原因です。植え穴の深さは根鉢の高さと同等、幅は2〜3倍を目安にし、側壁のツルツル面はスコップで荒らして根が突破しやすい面を作ります。根巻きの麻布やワイヤーは外し、ポット栽培なら渦巻き根をほぐして放射状に整えると活着が安定します。根鉢上面は周囲の地面と同じか、1〜2cmほど高く据え、仕上げに潅水リング(浅い土手)を作ると水がゆっくり浸透します。

水管理は“回数ではなく深さ”で考えます。活着期間(おおむね2〜3か月)は、表土が乾いたら朝にたっぷり。以後は季節と土質で間隔を変え、粘土質ならやや間隔を空け、砂質なら気持ち詰めると極端な振れ幅を避けられます。毎日の少量潅水は根を浅く誘導し、乾き・倒伏に弱い体質になりやすいので避けましょう。鉢植えからの植え替え直後だけは乾きが早いため、重量と指先の感触で丁寧に判断すると失敗が減ります。

一方で、樹冠側の管理も重要です。枝葉が混み合う株は内部が暗くて風が抜けず、夏場に蒸れます。外側を機械で面刈りするだけでは“薄い緑の壁”の内側が空洞化しやすいので、交差枝や込み枝を根元から間引く軽い透かしを混ぜ、内部に細い空気の通り道を作ってください。剪定の深切りは禁物で、茶色い古木部まで踏み込まず、必ず緑が残る位置で止めます。頂部の高さを抑える必要がある場合は、直下の健全な側枝を一本だけ残して“新しいリーダー”に誘導する芯止めが安全です。

立地の負荷を減らす工夫も効きます。西日と照り返しが強い壁面・舗装際では、常緑低木やラティスで緩衝帯を作ると葉焼けが和らぎます。株元はバークチップやワラを5〜7cm敷くマルチングで地温と乾燥の振れ幅を抑えましょう。冬の季節風が強い場所では、簡易フェンスや植栽の配置で風を分散させるだけでも先端の乾きは減ります。施肥は緩効性を少量、春の回復期中心に。チッソ過多は徒長を招き、夏のストレスに弱い柔らかい新梢が増えます。

ここからは“立て直し”の段取りです。初動の48時間で過湿・強光・風直撃といった環境要因を可能な範囲で下げます。次の30日間は、朝の深水・軽い透かし・株元の清掃(落ち葉や古い刈り葉の堆積を除去)に集中し、被害の拡大を止めることに専念します。90日スパンでは、左右や上下で伸びのムラを見ながら、強い側をわずかに戻してバランスを整えます。新梢の艶と色が戻れば、樹勢は好転していると判断できます。

見切りのラインも準備しておくと迷いません。幹・骨格枝の大半で形成層が褐変し、春〜初夏にも新芽が動かない状態が続く場合は、更新(抜根と再設計)を検討します。更新するなら、耐暑性が高い・成長が緩やか・細柱形や矮性といった性質の品種を選び、最終寸法から逆算した間隔で再配置すると、将来の強剪定を避けやすくなります。

いずれにしても、「根が呼吸できる床づくり」「風と光のさばき方」「浅すぎず深すぎない剪定」「少量を深くの潅水」という四点を整えれば、地植えであっても枯れ込みのリスクは大きく下げられます。環境と管理のミスマッチを一つずつ是正する姿勢が、回復と長期安定の近道です。

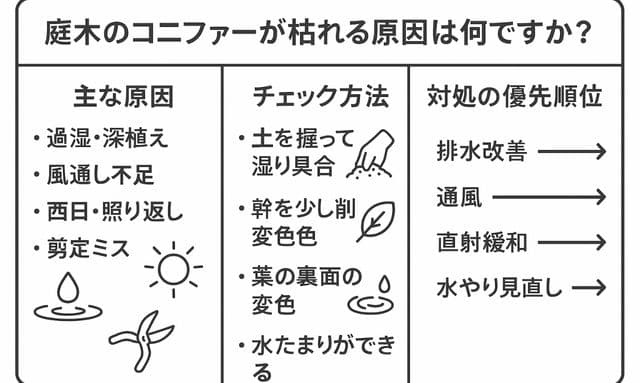

庭木のコニファーが枯れる原因は何ですか?

まず押さえたいのは、枯れ込みは単一要因よりも複数要因の重なりで進むことが多い点です。水はけの悪さと高温多湿、風通し不足による蒸れ、午後の強光と照り返し、植え付けや剪定のミス、水やり・施肥の過不足が連動すると、樹体の一番遠い枝先から弱りが表面化しやすくなります。ここでは「根の状態」「気象・立地」「作業ミス」「管理サイクル」の四視点で原因を絞り込み、判断と対処を具体化します。

ここで根の状態から。粘土質や低地で水が滞留する庭、深植えや植え穴だけ客土で作られた“鉢穴”は、根の酸欠を招きます。酸素不足が続くと吸水が落ち、内部から茶褐変が広がるでしょう。反対に砂質で乾き過ぎる立地や、活着前の乾燥は、葉先のカサつきと黄化を誘発します。植え付け時に根巻きの麻布やワイヤーを外し切れていない、根が渦巻き状のまま据え付けられた、といった初期不良も後々の衰弱要因になりがちです。

一方で気象・立地の負荷も見逃せません。西日が強く当たる壁面や白い舗装面の照り返しは、春〜夏の葉焼けを加速させます。冬〜早春は乾いた季節風で水分が奪われ、先端が赤褐色にちりつく寒風乾燥が起きやすい環境です。枝葉が込み合って内部が暗い株では、蒸れから病害やハダニ・カイガラムシなどの吸汁害が増え、部分的な褐変が点在しながら連鎖します。

作業ミスも典型的な引き金になります。古い茶色い木質部までの深切り、真夏や厳冬の大幅な切り戻し、外面だけを機械で面刈りし続ける管理は、内部の葉を失わせ、回復点を減らします。植え付け深さも重要で、根鉢上面を周囲土面より低く据えると雨後に水が溜まり、根が長期間ストレスを受けやすくなります。

管理サイクルの乱れも影響します。毎日の少量潅水は根を浅くし、乾きと倒伏に弱い体質を招きます。逆に常時湿った状態は根腐れへ傾きます。チッソ分の与え過ぎは軟弱な新梢を増やし、夏の高温や害虫に弱くなります。鉢植えでは、底穴の目詰まりや受け皿の停滞水、長期の根詰まりが同様の不調を生みやすいです。

ここから実地の絞り込み方法です。土を5〜10cm掘って湿り気と温度を確かめます。冷たくぬめる、指で握ると泥団子になるなら過湿寄り。逆にサラサラで指に土が付かないなら乾燥寄りです。幹や太枝の樹皮を爪で軽くこすり、内側が白緑なら生存、濃褐色で粉をふけば死んだ組織の可能性が高いと判断できます。葉裏に細かな点状退色や糸、白い殻やベタつきがあれば吸汁害のサインです。植え穴周辺に水が滞るかは、雨後に足で踏んでみる、もしくは小さな穴に水を張り30〜60分で抜けるかで簡易チェックできます。

対処は段階的に行います。まず排水と通風の確保です。地植えは浅い溝で雨水の逃げ道を作る、もしくは盛り土して根鉢の天面を周囲より1〜2cm高く据え直すと、酸欠が和らぎます。内部の交差枝・込み枝・枯れ枝を少量ずつ抜き、風の通り道をつくりましょう。次に熱と乾燥の緩和です。西日の面に低木やラティスで緩衝帯を設け、株元はバークやワラを5〜7cm敷いて地温と乾燥の振れ幅を抑えます。水やりは「乾いたら朝に深く」を基本にし、鉢は鉢底から流れ出るまで与えて受け皿の水を捨てる運用へ切り替えます。施肥は緩効性を少量、春の回復期にとどめ、真夏の追肥は避けてください。

剪定は“緑を残す浅い戻し”が原則です。茶色い古木部までの深切りは再生点を奪います。頂部を抑える必要がある場合は、直下の健全な側枝を一本だけ選び“新しいリーダー”に誘導する芯止めを使うと、樹形を崩さずに高さを制御できます。時期は芽動き前〜新芽が固まる頃、もしくは初秋の穏やかな時期が扱いやすいでしょう。

最後に再発防止の設計です。植栽前に最終サイズと間隔を決め、将来幅の1.0〜1.5倍を確保しておくと、強剪定のリスクを減らせます。照り返しの強い面では常緑低木や地被で緩衝帯をつくり、点滴チューブなどで「少量をゆっくり・深く」与える潅水へ移行すると、根が深く安定します。矮性や細柱形など成長が穏やかな品種を選ぶことも有効です。いずれにしても、根の健全度を軸に環境と手入れを整えれば、弱った株でも持ち直す確率は着実に上がります。

コニファーの先が枯れるのはどうしてですか?

この症状は一つの原因で起きるとは限りません。むしろ「強光と乾燥」「過湿による根の不調」「寒風乾燥(ウインドバーン)」「剪定や擦れ傷」「病害虫の局所加害」が重なって現れることが多いです。前述の通り、根がストレスを受けると一番遠い枝先からサインが出やすく、先端の褐変となって現れます。ここでは“見分け→初動→再発防止”の順で具体化します。

まずは症状から原因を絞ります。午後の直射と照り返しが強い場所で、外側の針葉ほど色が抜けてカサつくなら葉焼けが疑わしいです。指で土を5〜10cm掘っても湿り気が強く、株元がいつも冷たくぬめるなら過湿による根傷みが有力でしょう。冬〜早春に風がまともに当たる面で、先端が赤褐色にチリつくのは寒風乾燥の典型です。葉裏に細かな点状の退色や薄い糸、あるいはベタつきや黒いすすが見えるなら、ハダニ・カイガラムシなどの吸汁害虫も候補に入ります。さらに、直近で強い面刈りや頭切りをした場合は、切り口周辺の乾きと光の当たり過ぎが複合して先枯れを誘発しがちです。

ここで、すぐにできる初動対応を四つに整理します。第一に“傷んだ先端だけを浅く戻す”。新芽の付け根近くを指でそっとしごき、生きた緑が確実に残る位置で止めます。茶色い古木部まで深く切り込むと再生点が足りず、空洞化しやすいので注意してください。第二に“環境負荷の緩和”。午後の強光が当たる面には遮光率30〜40%のネットや低木で緩衝帯を作り、株元はバークやワラを5〜7cm敷いて地温と乾燥の振れ幅を小さくします。第三に“水分管理の是正”。地植えは「乾いたら朝に深く」を徹底し、鉢植えは鉢底から流れ出るまで与えたら受け皿の停滞水を必ず捨てます。土が常時湿っているなら、浅い溝を切って雨水の逃げ道を作る、あるいは盛り土して根鉢を周囲より1〜2cm高く据えると改善が早いです。第四に“衛生と通風”。込み合った内側を軽く透かし、葉裏を早朝のシャワーで洗い流すだけでも、ハダニやすす病の広がりは抑えられます。

一方で、やってはいけない対処もあります。いくら気になるからといって真夏や厳冬に大幅な切り戻しを行うと、水分バランスが崩れて先枯れが連鎖します。剪定直後の多肥も徒長を招き、柔らかい新梢がまた傷みやすくなります。さらに、外側だけを機械で面刈りし続けると内部が暗く蒸れ、今度は内側から枯れ込みます。単純に“毎日少量の水をやる”運用も根を浅くし、乾きと倒伏に弱い体質を助長します。

季節ごとの対策も押さえておきましょう。春〜初夏は新梢が柔らかく葉焼けしやすい時期です。ここではマルチングと朝の深水、そして軽い透かしで内部まで風を通すのが有効です。盛夏は照り返し対策が肝心で、白砂利やコンクリート面が近い場合は一時的な遮熱マットや植木鉢の配置替えで負荷を下げます。秋は形の微調整と根の呼吸を妨げる堆積葉の除去を中心に。冬は風の通り道を見直し、必要なら簡易フェンスで風を分散させると寒風乾燥を大きく減らせます。

もし“どれだけ手を入れても先端枯れが止まらない”と感じたら、根の健全度を疑います。鉢なら一度抜いて根鉢の外周を確認し、黒変・ぬめり・異臭があれば過湿ダメージのサインです。その場合は古い用土を一部入れ替え、軽石やバークで排水性を高めます。地植えなら、植え穴だけが鉢状に締まっている“鉢穴現象”が起きていることがあり、周囲の土と物理的に連続させる(側面に切れ目を入れる)だけでも水の滞留は改善します。

最後に再発防止の設計です。剪定は“外面を2〜5cmだけ戻し、内部は間引き”を基本にして、必ず緑を残します。水と肥料は“少なめ・深く・ゆっくり”。西日の強い面では、常緑の低木やフェンスで日射と風の流れをやわらげます。もしかしたら、植え場所と品種の相性がそもそも厳しいこともあります。その場合は、矮性や細柱形、耐暑性の高い品種へ更新するのも現実的です。いずれにしても、症状の出方を手掛かりに原因を切り分け、浅い整枝と環境調整を同時に進めれば、先端の褐変は収まりやすくなります。

枯れたコニファーは復活しますか?

まず前提を整理します。前述の通り、茶色く枯れ込んだ葉自体は緑に戻りません。復活の成否は「まだ生きている部位(芽・若枝・形成層)がどれだけ残っているか」と「弱らせた原因をどれだけ早く断てるか」で決まります。ここでは、見極め→初動→30〜90日の回復計画→見切り基準→鉢植え特有の対処→再発防止、という順で具体化します。

まずは見極めから。幹や太枝の樹皮を爪で軽くこすり、内側が白緑〜淡い黄緑なら生きています。濃い茶色で乾き、粉をふくように崩れる場合は、その部分の回復は見込み薄です。次に枝を軽く曲げ、しなれば生存、ポキッと乾いた音で折れれば死亡部位と判断できます。葉の付き方も手がかりになります。外側だけ茶色で内部に緑が残るなら回復余地は高めです。反対に、樹冠の7割以上が茶色で、先端から基部へ連続的に枯れが進む場合は厳しい状況と言えます。株元の土の匂いが酸っぱい、黒くぬめる、鉢なら受け皿にいつも水がある、といったサインは根のダメージを示唆します。

ここで初動の24〜48時間ですることを絞ります。第一に環境の負担をすぐ下げます。午後に強い西日や照り返しがある面なら、遮光率30〜40%の簡易ネットや低木で緩衝帯を作ります。第二に水分状態の是正です。地植えで水が溜まりやすい場所は、株の外周に浅い溝を切って雨水の逃げ道を作り、可能なら土を盛って根鉢の天面が周囲より1〜2cm高くなるよう調整します。鉢植えは受け皿の停滞水を必ず捨て、底穴の目詰まりを解消します。第三に衛生と通風の確保です。明らかに枯れた小枝、こすれて傷んだ枝、内向きの交差枝を「緑が残る位置」で軽く外し、内部に細い風の道を作ります。ここでは深切りを避け、切除総量は全体の1/4以内に抑えると安全です。

次に30日スパンの回復計画です。水やりは「乾いたら朝に深く」を徹底し、常に湿った状態を作らないようにします。株元はバークチップやワラを5〜7cm敷くと地温と乾燥の振れ幅が緩みます。葉面のベタつきや白い殻が見える場合は、早朝の強めシャワーで葉裏を洗い流し、必要なら被害枝をピンポイントで除去します。肥料はこの段階ではまだ控えめが無難です。新梢の基部に瑞々しさが戻ってきたら、緩効性を少量だけ、根圏に均一に置きます。剪定は“透かし中心”にとどめ、茶色い古木部までの切り戻しは回避します。

90日スパンでは、左右や上下で回復にムラが出ます。伸びが弱い側だけを数センチ短く整え、強い側の勢いを相対的に抑えると全体のバランスが戻りやすくなります。頂部が複数立ち上がってきたら、最も健全な一本を残し、他は早めに短くして“主役交代”を明確にします。ここまでで新しい緑の面が増え、葉色が艶のある緑へ戻れば、樹勢は上向きに転じています。

見切りの基準も用意しておきましょう。幹や主要な骨格枝の7割以上で形成層が褐変、春〜初夏の生育期にも新芽が動かない、触ると細枝が次々と粉をふいて折れる、といった条件がそろえば、更新(抜根・更新植栽)を検討する段階です。更新するなら、暑さや蒸れに比較的強い品種に替える、もしくは同一品種でも植え場所を変え、根鉢上面を地表と同じかやや高く据えて排水を最優先に設計します。移植の適期は早春か秋の穏やかな時期が扱いやすいです。

鉢植えの場合の特有ポイントも補足します。根詰まりや過湿が疑われるときは、1サイズ大きい鉢へ植え替え、黒ずんだ根を1〜2cmだけ薄く整理します。用土は水はけの良い配合(赤玉小粒主体+軽石やバークチップ)へ。直射と室外機の熱風が同時に当たるベランダ環境では、遮光と風向きの調整だけで回復度合いが大きく変わります。水やりは重量で判断し、乾いたら鉢底から流れ出るまで与え、受け皿の水は毎回捨てます。

再発防止策はシンプルです。過湿を避ける排水設計、午後の直射と照り返しの緩和、内部の軽い透かしで通風を確保、そして「多肥にしない」。とくにチッソ過多は徒長を招き、夏のストレスに弱い柔らかい新梢を増やします。緩効性肥料を少量、春の回復期だけ使う運用が扱いやすいでしょう。日常の見回りは週1回、葉裏のザラつき(ハダニ)、ベタつき(甘露)、白い殻(カイガラムシ)を手触りで確認するだけでも、早期対処につながります。

いずれにしても、茶色い葉は戻らないものの、生きた芽と若枝が残っていれば“緑を残す浅い整枝”と“環境の負担軽減”で立て直しは十分狙えます。診断→原因遮断→段階的な整枝→90日観察、という流れを守れば、救える株は確実に増えますし、見切るべき局面でも迷いが少なくなります。

コニファー 寄せ 植え 相性の実践

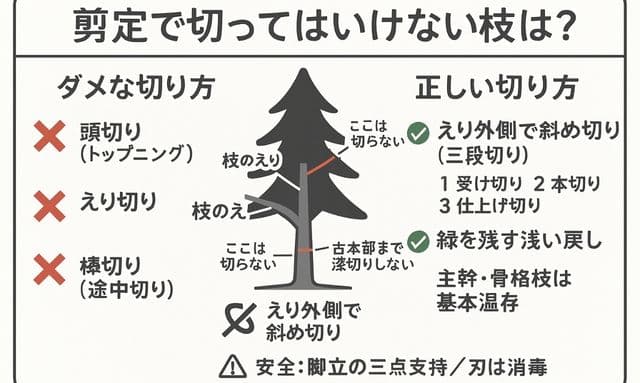

コニファーの剪定で失敗する例は?

剪定で切ってはいけない枝は?

コニファーを大きくしない方法はありますか?

大きくなりすぎたコニファーはどうすればいいですか?

コニファーに水やりは毎日必要ですか?

コニファーは害虫に強いですか?

コニファーの剪定で失敗する例は?

まず押さえたいのは、緑の葉が残らない位置まで深く切る強剪定です。針葉樹は古い木質部からの再生力が弱く、茶色い内部まで刈り込むと“空洞”が増えて芽が動きにくくなります。いきなり背丈を詰める頭切り(トップニング)も要注意です。頂芽(リーダー)を無計画に落とすと二股化や暴れ枝が増え、以後の管理が難しくなるでしょう。

一方で、時期の誤りも典型的な失敗です。真夏の高温期や厳冬期に大きく切ると、水分バランスが崩れて先枯れが連鎖します。春の芽動き前〜新芽が固まる頃、または初秋の涼しい時期に“分割して少しずつ”が基本だと考えてください。いずれにしても、一度に落とす葉量は全体の三分の一を上限にすると回復が安定します。

外面だけをバリカンで均一に面刈りし続けるのも避けたい手入れです。外側に薄い緑の壁だけが残り、内部は暗くて風が通らず、蒸れから枯れ込みやすくなります。ここでは、必ず透かし(間引き)を混ぜて、枝の交差や込みを根元から抜き、内部に光と風の通り道を作ることが肝心です。こうすれば、病害虫の誘因も下げられます。

切り口の位置と形も失敗の分岐点になります。枝の付け根にある膨らみ「枝のえり」をえぐる“えり切り”は厳禁です。えりは自然治癒の出発点なので、ここを傷つけると癒合が遅れ、病原が入りやすくなります。太枝は三段切り(受け切り→上から本切り→仕上げ切り)で裂け込みを防ぎ、えりの外側で枝の角度に沿って斜めに切りましょう。途中でぶつ切りして棒状の残材を作る「棒切り」も、後の枯れ込みにつながります。

道具と衛生管理の不備も見逃せません。刃の切れが悪いと枝がつぶれてささくれが残り、そこから褐変が広がります。作業前後にアルコールで拭き、乾拭きして保管してください。さらに、脚立の水平・三点支持、手袋と保護メガネの着用は基本です。安全が確保できない高さは、無理をせず専門業者に依頼する判断が賢明でしょう。

ここで、樹形管理の設計ミスにも触れておきます。最終高さと幅の目標がないまま切り始めると、毎年の“応急処置”になりがちです。下広がりの円錐を意識し、上部ほど薄く、下部ほど厚めに残すと安定感が出ます。生け垣なら側面を地面に対して5〜10度のハの字、天面はわずかな山形にすると、下葉まで光が届きやすくなります。

品種特性の誤解も失敗の温床です。例えば、レイランドヒノキやコノテガシワのように伸びが速いグループを“弱い手入れ”だけで抑え込もうとすると、すぐに暴れます。逆に、矮性や細柱形の品種は深切りに弱い傾向があり、緑を必ず残す浅い戻しと、こまめな透かしが向いています。こう考えると、切り方は品種の伸長速度と樹形で使い分ける必要があります。

剪定直後のアフターケアを怠るのもありがちな落とし穴です。大量に切った直後の多肥は徒長を招き、形が崩れます。緩効性肥料を少量だけ、春の回復期に与える程度で十分です。株元はバークチップやワラでマルチングし、照り返しと乾燥の振れ幅を抑えます。水やりは「乾いたら朝に深く」で、常時湿った状態を作らない運用に切り替えましょう。

最後に、失敗のセルフチェックポイントを置いておきます。切った直後に内部まで日光が一気に差し込み、下葉が急に黄変するなら“抜き過ぎ”のサインです。頂部が複数立ち上がってきたら、最も健全な一本を残し、他は早めに短く抑えると軸が安定します。茶色い古木部まで達する切り口が増えたと感じたら、その場で深切りをやめ、以後は“緑を残す浅い戻し”に方針転換してください。これらを守れば、典型的な失敗を避けつつ、コニファー本来の端正な樹姿を長く保てます。

剪定で切ってはいけない枝は?

原則として、主幹(リーダー)と骨格枝は不用意に切りません。ここを落とすと樹形の軸が失われ、回復まで長く時間がかかります。さらに、緑の葉が一枚も残らない位置まで深く切る行為も避けるべきです。コニファーは古い木質部からの再生が弱く、葉のない“裸木部”まで戻すと新芽が動かず、空洞化したまま止まることが多いからです。ここで、具体的に「どの枝を切らないか」「どう判断するか」を順に整理します。

まずは“切ってはいけない”代表格から。主幹はもちろん、主幹から最初に分かれる太い骨格枝(一次枝)は樹形を支える柱なので、事故や枯れ込みがない限り残します。やむを得ず高さを抑えたい場合であっても、単純な頭切り(トップニング)は避け、直下の健全な側枝を一本だけ選び“新しいリーダー”に誘導する方法に切り替えます。これがいわゆる芯止めの基本で、樹形を壊さずに高さを制御できます。

一方で、枝の付け根の処理にも注意が必要です。枝と幹の境目にある膨らみ「枝のえり」をえぐる“えり切り”は厳禁です。えりは自然治癒のスタート地点なので、ここを傷つけると癒合が遅れ、病原の侵入路になります。切る位置はえりのわずか外側、枝の角度に沿った斜め切りが基本になります。途中でぶつ切りにして棒状の残材を作る“棒切り”も避けたい手法です。棒状のコブは枯れこみやすく、そこから褐変が広がるきっかけになります。

ここで判断の手順を具体化します。切る前に三つのチェックを行いましょう。第一に「役割確認」——その枝が主幹・骨格枝かどうか。該当するなら温存が原則です。第二に「生存確認」——爪で軽く樹皮をこすり、内側が瑞々しい緑〜白緑なら生きています。生きている枝を古木部まで深く戻すのは避け、必ず緑の葉を数センチ以上残して止めます。第三に「付け根確認」——えりの位置を目で触って確かめ、えり外側でカットできる角度を探します。太枝なら“受け切り→上から本切り→ダボを残さない仕上げ切り”の三段切りを用いると、裂け込みを防げます。

切る時期の選び方も失敗を減らします。新芽が動く前の早春、または暑さが一段落した初秋が扱いやすく、真夏と厳冬の大幅な切り戻しは見送るのが安全です。一度に落とす葉量は全体の三分の一を上限にして、複数季に分けて小分けに進めると樹勢が乱れにくくなります。いずれにしても、緑を残す“浅めの戻し”と、内部の混みを取る“透かし”を組み合わせる考え方が基本です。

なお、「切ってはいけない枝」と混同しやすい“切るべき枝”もあります。枯れ枝・病気枝・交差枝・強く擦れ合う枝は、風通しと健康維持の観点から除去した方がよい対象です。ただし、前述の通りえりは残し、周囲に生きた葉を確保したうえで処理します。もし頂部の芯止めが必要になった場合は、直下の側枝から代替のリーダー候補を一本だけ立て、他の競合枝は短く抑える“リーダー更新”を同時に設計すると、樹形の乱れを最小限にできます。

道具と安全も大切です。バイパス式の剪定ばさみ・折込のこぎり・長柄のトリマーを使い分け、作業前後にアルコールで刃を拭いて清潔を保ちます。脚立は水平な場所に三点支持で据え、厚手の手袋と保護メガネを着用しましょう。ハサミの切れが悪いと枝がつぶれて“ささくれ”が残り、そこから傷みが進むため、研ぎ直しも定期的に行います。

つまり、「軸は守る」「葉は残す」「えりは残す」の三原則を徹底し、時期と量を控えめに計画すること。これを守れれば、切ってはいけない枝を誤って落とすリスクは大幅に下がり、コニファー本来の端正な樹形を長く保てます。

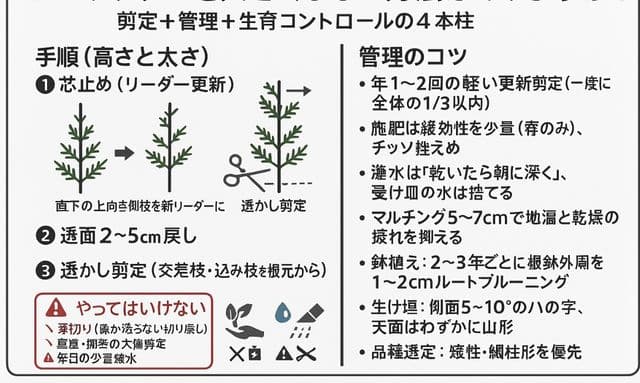

コニファーを大きくしない方法はありますか?

あります。鍵は「計画的な芯止め」「年1〜2回の軽い更新剪定」「生育コントロール(施肥・潅水・根域管理)」「品種選定」の四本立てで、最初に最終サイズを決めたうえで運用することです。ここでは単独植え、生け垣、鉢植えの三場面に分け、年間スケジュールと数値の目安まで落とし込みます。

まず設計段階でやるべきことを整理します。最終高さと幅をメジャーで決め、地面や鉢にマーキングします。庭木であれば“ここまで”という高さに麻ひもを張るだけでも効果的です。植え付け間隔は将来幅の1.0〜1.5倍を確保すると、後年の強剪定を避けられます。生長が速いレイランドヒノキ系やコノテガシワ系を避け、矮性・細柱形(スリムタイプ)を選ぶのも現実的な選択です。

ここで高さの管理です。頂部は無造作に切らず、直下の健全な側枝を一本だけ選んで「新しいリーダー」に誘導します(芯止め=リーダー更新)。上向きの芽を持つ側枝を残し、旧リーダーはその枝の直上で斜め切り。残した枝は細い支柱に軽く結束してまっすぐ上へ導くと、自然な頂点のまま伸びが抑えられます。年に落としてよい高さは全体の1/4程度までにとどめ、二季に分けて段階的に進めると樹勢が乱れません。

厚みは「外面を数センチ戻し、内部を透かす」方針で安定します。側面は2〜5cmだけ均一に刈り戻し、同時に交差枝・込み枝・下垂枝を根元から間引きます。下広がりの円錐(上薄・下厚)を意識すれば、下葉まで光と風が届き、暴れ枝が出にくくなります。生け垣であれば側面を地面に対して5〜10度のハの字、天面はわずかに山形が理想です。

年間スケジュールの目安を示します。春(芽動き前〜新芽が固まるまで)は「芯止め+軽い刈り戻し+透かし」の主作業期。初夏は新芽がやわらかい時期に指で先端を1/3ほど摘む“ソフトピンチ”を選び、はさみの深切りは避けます。初秋には形の微調整と薄い透かしのみ。真夏と厳冬の大幅剪定は回避しましょう。一度に落とす葉量は全体の1/3を上限にすると回復が安定します。

生育コントロールも忘れずに。肥料は緩効性を少量、春の回復期に与える程度で十分です。チッソの与え過ぎは徒長を招き、サイズ管理が難しくなります。潅水は「乾いたら深く」を徹底し、浅く頻繁な水やりは避けます。株元にバークやワラを5〜7cm敷くマルチングで地温と乾燥の振れ幅を抑えると、伸びが落ち着きます。日々の手入れでは、外側だけを面で刈る“表面仕上げ一辺倒”にせず、必ず透かしを混ぜて内部に風の通り道を維持してください。

鉢植えで小さく保ちたい場合は、容器そのものを“サイズ制御の道具”にします。深さのある鉢に植え、2〜3年ごとに根鉢外周を1〜2cmだけ薄く落とすルートプルーニングを実施。新しい用土を周囲に詰め、根を若返らせながら地上部の伸びを抑えます。鉢底から確実に水が流れ出るまで与え、受け皿の停滞水は都度捨てる運用に切り替えましょう。点滴チューブを使えば“少量を長く”与えられ、徒長の引き金になる急な水分変動を避けやすくなります。

生け垣や列植では、最初の2年で“壁の厚み”を決めてしまうのがコツです。側面を毎回同じラインで戻し、上部は低め目標で止め続けます。頂部を一度でも高く許すと、その後の管理が一段難しくなるため、目印(テンポライン)を用意して機械的に戻すと失敗が減ります。道具はバイパス式はさみ+折込のこぎりを基本に、トリマーは最後の面仕上げだけに限定すると、内部の葉が残って健康度が上がります。

安全面と切り方の注意点も押さえておきます。枝の付け根の膨らみ(枝のえり)は残し、えり外側で斜めに切ると癒合が早いです。茶色い古木部までの深切りや途中の棒切りは、再生点がない“空洞”を作りやすいので避けます。脚立は水平に据え、三点支持を守り、刃は作業前後にアルコールで拭いて清潔を保ってください。

いずれにしても、目標サイズを決め、芯止めで高さを管理し、透かしで厚みを維持し、肥培と潅水で勢いをコントロールする。この順番を崩さなければ、無理なくコンパクトな樹姿を保てます。ちなみに、既に大きくし過ぎた株でも、2シーズン計画に切り替えれば現実的な範囲まで戻せます。どうしても管理が追いつかない場合は、矮性・細柱形・匍匐性など“はじめから小さく収まる”タイプへ更新する判断も、長期的には最小コストで済む賢い選択になるでしょう。

大きくなりすぎたコニファーはどうすればいいですか?

まずは安全に小さく戻す計画を立てます。基本戦略は「芯止め(リーダー更新)+透かし・軽い刈り戻し」の二段構えです。いきなり強く詰めるより、2回程度のシーズンに分けて段階的に整えると、回復が安定します。ここでは高さ・厚み・時期・道具・仕上げという順で、実務の手順を具体化します。

ここで高さの管理から。最終高さをメジャーで決め、地面にピンやテープでマーキングします。頂部は主幹を途中で断ち切るのではなく、直下の健全な側枝へ“主役交代”させるのがコツです。上向きで勢いのある側枝を一本だけ残し、そこから5〜10mm上で斜めにカットします。残した側枝は細い竹や支柱に軽く結束し、まっすぐ上へ誘導しましょう。多頭化している場合は、競合リーダーを一度にすべて落とさず、最も健全な一本を残して他は軽く短くする程度に留めると乱れにくいです。

厚みは「外面を少し戻し、内部を間引く」考え方が有効です。側面は外皮の葉を2〜5cmだけ均一に戻し、同時に内部の交差枝・込み枝・下垂枝を根元から抜きます。こうすれば風が抜け、蒸れが改善します。形は下広がりの円錐を意識し、上部ほど薄く、下部ほど厚めに残すと自然な安定感が出ます。逆台形にすると日照不足で下部が痛みやすくなるため避けてください。生垣として管理している場合は、天面をごくわずかに山形へ、側面は地面に対して5〜10度のハの字にすると、下葉まで光が届きます。

時期は春の芽動き前〜新芽が固まる頃、または初秋の涼しい時期が適期です。真夏や厳冬の大幅な切り戻しは負担が大きいので見送ります。一度に落とす葉量は全体の1/4〜1/3までを上限にし、必要なら半年〜一年スパンで二段階に分けると安全です。台風後などで緊急対応が必要なときは、折損部や危険枝の除去に限定し、本格的な整形は適期に回す判断が賢明でしょう。

道具と切り方にも注意点があります。バイパス式の剪定ばさみ、折込のこぎり、長柄のトリマーを準備し、作業前後に刃を拭いて清潔を保ちます。枝の付け根にある膨らみ(枝のえり)は残し、えりの外側で少し斜めに切ると癒合しやすくなります。棒状に途中で切り残す“棒切り”や、茶色い古木部までの深切りは避けます。必ず緑の葉が付く位置で止めると再生が安定します。脚立の設置は水平・三点支持を守り、厚手の手袋と保護メガネも用意してください。

仕上げは環境調整でサポートします。株元にバークチップやワラを5〜7cm敷き、幹に触れないようドーナツ状にマルチングすると、乾燥と照り返しのブレが小さくなります。植え穴が周囲より低い場合は盛り土で地盤を上げ、雨後に水が溜まらない状態へ改善します。背が高く風を受けやすい株は、支柱を一本立てて8の字結束で固定し、1シーズン後に外しましょう。肥料は緩効性を少量、春の回復期に与える程度で十分です。剪定直後の多肥は徒長を招き、形が崩れやすくなります。

そして、経過観察のポイントも押さえておきます。6〜8週間ほどで新梢が均一に伸び、葉色が艶のある緑へ戻るかを確認します。頂部の新リーダーが曲がる場合は結束位置を微調整し、競合する上向きの枝が出たら早めに短くしておくと軸が安定します。下枝の密度が再び上がってきたら、軽い透かしで風の通り道を維持しましょう。

いずれにしても、「高さはリーダー更新」「厚みは透かしで管理」「負担は二段階で軽く」という順番を守れば、無理なくサイズダウンできます。もし樹冠の7割以上が褐変している、幹の傷みが広範囲に及ぶ、といったケースでは更新より植え替えの方が合理的です。その場合は矮性・細柱形など成長が緩やかな品種を選び、最終寸法から逆算した間隔で新たに計画すると、将来の手間を大きく減らせます。

コニファーに水やりは毎日必要ですか?

多くの場面で毎日は必要ありません。地植えのコニファーは「乾いたら深く与える」方が根が地中深く伸び、暑さや風に強い株になります。浅く頻繁に与える習慣は、表層にしか根が張らず、乾燥にも倒伏にも弱い体質を作りがちです。ここでは、株の状態・季節・土質・植栽環境ごとに、具体的な判断軸と手順を示します。

まずは見極めの基本から。指かスコップで土を5〜10cm掘り、湿り気と温度を確かめます。冷たくしっとりしていれば見送り、指に土が付かない程度に乾いていれば給水の合図です。鉢植えなら、表土の乾きに加えて重量で判断すると失敗が減ります。持ち上げて明らかに軽ければたっぷり、重ければその日は見送る。簡単ですが再現性があります。

次に、時期別の目安です。植え付け直後の2〜3か月は活着が最優先のため、表土が乾いたら朝にたっぷり与えます。活着後は季節で間隔を変えましょう。春と秋は週1回程度で足りる場面が多く、真夏だけ2〜4日に一度へと詰めます。冬は降雨任せで問題ない地域も多いですが、乾いた北風が続く場合は午前中に軽く補います。いずれも「回数ではなく深さ」がポイントで、地植えの中型株(根鉢30〜40cm)なら1回10〜15リットルを潅水帯に沿ってゆっくり浸透させると、根の下層まで水が届きます。

土質・立地による補正も欠かせません。粘土質で保水力が高い庭は間隔を空け、砂質で水が抜けやすい庭はやや短いサイクルに調整します。舗装や外壁の照り返し、西日の強い面、海風が当たる場所では蒸散量が増えるため、同じ地域でも必要水量は多くなりがちです。反対に木陰や北側の涼しい面は、与え過ぎが根腐れの引き金になります。こう考えると、同じ庭でも場所ごとに運用を変えるのが理にかなっています。

実際の与え方にはコツがあります。朝の涼しい時間帯に、株元に浅い土手(潅水リング)を作って水をため、ゆっくり吸わせます。マルチング(バークチップやワラ)で地温と乾燥の振れ幅を抑えると、回数を増やさずに安定します。鉢植えは必ず鉢底から流れ出るまで与え、受け皿の停滞水は都度捨ててください。前述の通り、葉裏に霧をかける“葉水”はハダニ対策としては有効ですが、真昼や蒸し暑い夜間の多用は蒸れを助長します。行うなら早朝に短時間で済ませると安全です。

「足りていない/多すぎる」のサインも覚えておくと修正が早いです。水不足では、葉先からカサついた褐変が進み、新梢が柔らかく垂れます。反対に与え過ぎでは、葉がくすんだ黄褐色になり、土表面に藻やカビが出たり、株元からカビ臭がします。どちらも見られる場合は、排水の悪い植穴に水が滞留していることがあるため、盛り土で地盤を上げる、浅い溝で逃がす、といった土木的な改善を先に行うと効果的です。

例外的に“ほぼ毎日”が必要になるのは、猛暑の連続した日(40℃近い照り返し環境)、極端に小さい鉢や浅鉢、乾きやすい強風下のベランダなどです。とはいえ、そんな環境でも点滴チューブで「少量を長く」、遮光ネットや緩衝植栽で負荷を下げる、といった工夫を組み合わせれば、毎日の重労働から解放されます。むしろ、環境調整と深水の徹底で“回数に頼らない”潅水へ徐々に移行することが、コニファーを丈夫に育てる近道だと言えるでしょう。

コニファーは害虫に強いですか?

一般論としては強健な部類に入りますが、管理や立地が合わないと被害は起きます。日当たり・風通し・水はけがそろっている庭ではトラブルが少なく、蒸れ・過湿・強い西日や照り返しが重なる環境では抵抗力が下がりがちです。とくに夏の高温期はストレスが蓄積しやすく、弱った部分から症状が出ます。

ここでは発生しやすい相手を症状から逆引きすると見つけやすいでしょう。葉先がザラッと退色して細かな点状の斑が出る、葉裏にうっすら糸が見える場合はハダニが疑われます。ベタつき(甘露)や黒いすす汚れが目立つなら、カイガラムシやアブラムシが加害している合図です。枝の一部だけが突然茶色くなる枝枯れは、蒸れに由来する病害や局所的な虫害が誘因のことがあります。まれに、ミノムシ類が葉を袋状の巣と一緒に食害することもありますし、幹からヤニがにじみ小さな穿孔が見えるならカミキリムシ類の幼虫(いわゆるテッポウムシ)も候補になります。

対策は予防が最優先です。まず、枝が込み合った内部を軽く透かして風の通り道を作ります。外側だけを面で刈る管理は内部を暗くし蒸れを助長するため、間引き(透かし)と併用してください。水分管理は「乾いたら深く」を徹底し、常時湿った状態を作らないようにします。株元に溜まった落ち葉や古い刈り葉は適宜取り除き、病原や越冬虫の温床を断つ姿勢が有効です。西日の強い面には低木や簡易スクリーンで緩衝帯を設け、照り返しを和らげると葉焼け由来の弱りを減らせます。肥料は緩効性を少量に抑え、チッソ過多で軟弱な新梢を増やさない運用が無難です。

日々の見回りは短時間で十分です。葉裏を指でなでてザラつきや粘りを感じるか、白い殻(カイガラムシ)や綿状の塊(アブラムシのコロニー)がないかを週1回チェックします。アリの往来が急に増えたら甘露を求めて集まっている可能性が高く、吸汁害虫のサインになります。クモの巣のような細糸や細かな退色が出始めた段階なら、被害拡大は止めやすいでしょう。

実際の対処は段階的に進めます。物理的には、被害枝の早期除去、歯ブラシでのカイガラムシの掻き落とし、強めのシャワーでの葉裏洗浄(とくにハダニ対策)が基本です。生物的には、テントウムシなど天敵を活かすため、広域殺虫剤の漫然散布は避けます。化学的対策が必要なラインは「新梢の伸びが鈍り、株全体のおおむね3割以上に被害が及んだとき」。その場合は園芸用マシン油乳剤(休眠期や気温の低い時期に適応あり)や、対象害虫に適合した選択性薬剤をラベルに従ってスポット散布します。真夏の高温時や直射下での散布は薬害の原因になるので、朝夕の涼しい時間帯に行うと安全です。青白い粉質の“ブルーム”をもつ品種では、油剤が外観に残ることがあるため、必ず目立たない部位で試してから本処理に移ってください。

鉢植えやベランダ管理では、空気が乾きやすくハダニが出やすい傾向があります。週1回のシャワーで葉裏に水を通す、受け皿の停滞水を放置しない、エアコン室外機の熱風を避ける。これだけでも発生頻度は下がります。地植えでは、過湿地での深植えを避け、盛り土や暗渠で排水を改善すると、根腐れ性の病害を遠ざけられます。

いずれにしても、コニファーは「強いが、過信は禁物」という植物です。環境を整え、軽い透かしと衛生管理を続け、しきい値を超えたらピンポイントで薬剤を使う。この順番を守れば、被害を最小限に抑えつつ健全な樹姿を保てます。

コニファー 寄せ 植え 相性の総括

相性の原則は色・樹形・季節感が補完する組み合わせである

根鉢上面は地表と同じか+2〜3cmの高植えが基本

植穴は深さ=根鉢・幅=2〜3倍、排水設計を最優先とする

枯れの主因は過湿・高温・西日・蒸れ・作業ミスの複合である

通風確保とマルチングで熱と乾燥の振れ幅を抑えると安定する

先端枯れは葉焼け・根不調・寒風・傷・害虫の重なりで起こる

茶色化した葉は戻らないが、生きた芽が残れば再生は可能である

剪定は緑を残す浅い戻しと透かしを組み合わせるのが原則である

主幹・骨格枝と枝のえりは切らないのが基本である

高さは芯止めで抑え、厚みは間引きで管理する

大きくなり過ぎた株は二季に分けて段階的に整える

水やりは「乾いたら朝に深く」、毎日の少量潅水は避ける

害虫は少ないが、蒸れと過湿で増えるため衛生管理を徹底する

西日・照り返しは緩衝帯の植栽や遮光で負荷を下げる

植栽間隔は将来幅の1.0〜1.5倍を確保し蒸れを予防する

コニファー寄せ植え・相性|FAQ

Q1. 相性の良い組み合わせの基本は?

A. 「色・樹形・季節感・耐性」が補完し合う組み合わせ。常緑のコニファーに、季節を演出する落葉樹や質感の異なる常緑広葉樹を足すとまとまります。Q2. どんな木を合わせれば失敗しにくい?

A. 落葉樹:ハナミズキ・ヤマボウシ・イロハモミジ・ジューンベリー。

常緑広葉樹:オリーブ・ソヨゴ・月桂樹・トベラ。銀葉や斑入り、黄金葉を混ぜると“抜け”が出ます。Q3. 配置と間隔の目安は?

A. 中〜高木コニファー(最終幅1.5〜2.5m)×落葉小高木:1.5〜2.0m、×常緑小高木:1.8〜2.5m。

矮性・細柱形(最終幅0.6〜1.0m):隣木と0.8〜1.2m。列植は奇数(3・5・7本)がリズム◎。Q4. 樹形の組み合わせのコツは?

A. 円錐・柱形の後ろに置き、前面に球形〜楕円の低木を一歩前へ。細柱形の隣には水平枝(例:ヤマボウシ)で“縦×水平”の対比を作る。Q5. 地植えの深さはどれくらい?

A. 根鉢上面=地表と同じ、もしくは+2〜3cmの“高植え”。深植えは酸欠・根腐れの近道。Q6. 植え穴のサイズは?

A. 深さ=根鉢の高さ、幅=根鉢の2〜3倍。側壁はスコップで荒らして“鉢穴現象”を防ぐ。Q7. 土質別のひと工夫は?

A. 粘土質・低地:盛り土+高植え(+2〜5cm)、浅い排水溝。

砂質:幅広く掘ってマルチングで保水と地温安定。Q8. 枯れる主な原因は?

A. 過湿・排水不良・西日と照り返し・通風不足・深植え・毎日少量潅水・剪定ミスの複合。Q9. 先端が枯れる(先枯れ)の見分け方は?

A. 外側から均一に色抜け→葉焼け傾向。株元が冷たくぬめる→過湿。冬〜早春の風当たり面で赤褐色→寒風乾燥。葉裏の点状退色/糸/ベタつき→ハダニ・カイガラムシ。Q10. 先枯れの初動は?

A. 傷んだ先端だけ浅く戻す(必ず緑を残す)→遮光・マルチで環境負荷低減→「乾いたら朝に深く」へ水管理是正→軽い透かしで通風確保。Q11. 茶色くなった葉は緑に戻る?

A. 戻りません。生きた芽や若枝が残っていれば再生可能。原因遮断→浅い整枝→30〜90日の観察が基本線。Q12. 見切り(更新)の判断は?

A. 形成層の広範な褐変、樹冠の7割以上が茶褐変、春〜初夏にも新芽が動かない——が重なれば更新を検討。Q13. 剪定でやってはいけないことは?

A. 緑が残らない深切り、無計画な頭切り(トップニング)、真夏・厳冬の大幅剪定、外面だけの面刈り連発、えり(枝の付け根の膨らみ)をえぐる“えり切り”。Q14. 切らない方がいい枝は?

A. 主幹(リーダー)と骨格枝。高さを抑えるなら“芯止め(リーダー更新)”で、直下の健全な側枝を新リーダーに。Q15. いつ剪定すればいい?

A. 芽動き前〜新芽が固まる頃、または初秋。1回で落とす葉量は全体の1/3まで。複数季に分けると安全。Q16. 大きくしない管理の柱は?

A. 最終サイズを決めてマーキング→年1〜2回の軽い更新剪定→芯止めで高さ管理→透かしで厚み調整→肥培・潅水で勢いコントロール。品種は矮性・細柱形が楽。Q17. すでに大きくなりすぎたら?

A. 2シーズン計画で段階的にサイズダウン。高さ=芯止め、厚み=外面数cm戻し+内部透かし。一度に落とすのは1/4〜1/3まで。Q18. 水やりは毎日必要?

A. 多くは不要。基本は「乾いたら朝に深く」。地植え中型株なら1回10〜15Lを潅水帯にゆっくり。鉢は底穴から流れ出るまで与え、受け皿の水は都度捨てる。Q19. どんな環境で水やり頻度を変える?

A. 粘土質→間隔を空ける/砂質→やや詰める。西日・照り返し・強風→増やす。北側・木陰→控える。マルチング(5〜7cm)で回数を抑えられます。Q20. 害虫に強いって本当?

A. 比較的強健だが、蒸れ・過湿・強光下で抵抗力低下。ハダニ(葉裏の細糸・点状退色)、カイガラムシ(白い殻・ベタつき)などは要注意。まず通風・衛生・水管理で予防し、閾値超えで選択性薬剤をピンポイントに。Q21. すぐ使える“相性セット”は?

A. シンボル+季節感:「プンゲンストウヒ × ジューンベリー」。

目隠し+軽さ:「ニオイヒバ列植 × ソヨゴ点在」。

洋風:「ゴールド系コニファー × オリーブ」。

和モダン:「細柱形コニファー × イロハモミジ」。Q22. 西日や強風への配置の工夫は?

A. 西日面:オリーブ・トベラ等で緩衝帯+コニファーを半歩日陰側へ。強風面:ソヨゴ・月桂樹を風上側に配置して防風と目隠しを兼用。Q23. 植え付け直後のチェックリストは?

A. 根鉢上面が露出(+0〜3cm)しているか/潅水リング作成/沈下で肩が埋もれていないか(2週間観察)/支柱は風上側に8の字結束/施肥は活着後に少量。Q24. メンテの“合言葉”は?

A. 「軸は守る」「葉は残す」「えりは残す」「乾いたら朝に深く」「通風とマルチで安定」。この5つで長持ちします。※以下は「公式・公的/学術系」で信頼性の高いリンクを、用途別に厳選したリンク集です(植え付け・配置、剪定・管理、病害虫・維持、制度・規格)。

植え付け・配置(深さ・幅・間隔の基準)

RHS|木と低木の植え付け手順(穴は“根より深くしない・幅は3倍”などの基準) RHS

RHS|コニファーの育て方(基本管理・剪定の注意:古木部は再生しにくい 等) RHS

RHS|Conifer care(公式PDF/再生しにくい古木部、マルチング等) RHS

RHS|生け垣の作り方(帯状植えの幅60–90cmなど土木的下ごしらえ) RHS

剪定・サイズ管理(公式ガイド)

RHS|樹木の剪定ガイド(多くのコニファーは古木部から再生しにくい/時期の目安) RHS

Missouri Botanical Garden|常緑樹の剪定FAQ(枝の自然形を守る・健全な側枝に返す等) ミズーリ植物園

NILIM(国総研)|景観重要樹木の保全(施工・管理編:剪定の区分・時期など行政技術資料) 国土交通省土地総合研究所

病害虫・維持管理(公的・学術)

専門団体・制度(相談窓口・規格の入口)

日本樹木医会(専門家ネットワーク/樹木診断の相談窓口) 日本樹木医会+1

ISA関連教本(日本林業調査会:アーボリスト基本テキストの案内)※剪定・安全作業の体系化資料 全国林業改良普及協会

林野庁|保安林制度(伐採・改変の規制の基本—敷地条件によっては確認が必要) 林野庁