クリスマス ローズ 地 植え 大きく ならないと検索して辿り着いた方へ。庭で株が思うように充実しない原因を、環境・土・手入れの三方向から体系的に整理します。まずは土台となる情報として、クリスマスローズ 地植え 大きくならない 原因を具体例つきで分解し、どこから直せば最短で改善が見込めるかを示します。続いて、クリスマスローズ 庭に植える場所はどこがいい?を光・風・排水の観点でチェックリスト化し、庭の中で“当たり”の位置を自分で見つけられるようにします。

設計が決まったら、時期と段取りです。クリスマスローズ 庭植え 時期のベストは?では地域差も踏まえた安全なカレンダーを提示し、作業の前後で何を整えておけば失敗が減るかを明確にします。植え付け直後のつまずきを避けるために、クリスマスローズ 小さい苗 地植えのコツを手順化し、浅植えの高さや初年度の養生を丁寧に解説します。さらに、忙しい方向けにクリスマスローズ 庭植え 放置しても大丈夫?の現実的な許容ラインと、最小手数で効く季節ケアも整理します。

養分設計と更新作業も欠かせません。クリスマスローズ 地植え 肥料は何をいつ?では“少量を要所で”という原則のもと、秋と花後の与え方や量、置き場所を具体化します。生育が鈍った株を立て直す場面では、クリスマスローズ 植え替え 手順と注意点を図解的に言語化し、根の扱い・浅植え・養生の三点を外さない方法を示します。長期同一場所での不調に備え、クリスマスローズ 連作障害はある?では土疲れ・病原密度・根の競合をどう緩和するかを段階的に提案します。

花が上がらない悩みにも踏み込みます。クリスマスローズ 葉っぱばかりで花が咲かない原因を、秋冬の光量・施肥バランス・植え付け深さ・株の成熟度で切り分け、優先順位を明確にします。加えて、種類別に配慮が異なるクリスマスローズ 葉切りをしないとどうなる?を取り上げ、無茎種と有茎種での整理の仕方や安全なタイミングを示します。増やして楽しみたい方には、クリスマスローズ こぼれ種で増える?の活かし方と、間引き・選抜・ポット上げの勘所を用意します。

最終章では、年単位で見映えを底上げするクリスマスローズ を大きく育てる方法を総括します。場所設計・土づくり・少量施肥・風通し・競合回避という五本柱を年間運用に落とし込み、迷わず実行できるロードマップに仕立てます。読み終えたとき、あなたは“どこを直せば株が太るのか”“いつ何をすれば花茎が増えるのか”を、自分の庭に合わせて判断できるはずです。

記事のポイント

・伸び悩みの主要因と診断手順(秋冬の日照不足・排水不良・深植え・過剰施肥や根競合の切り分け)

・改善の優先順位(浅植え是正、高畝と土改良、外周リング施肥、場所の微修正の実践手順)

・年間管理の勘所(植え付け・植え替えの適期、少量施肥のタイミング、古葉整理と通風確保、放置できる範囲)

・関連知識の整理(花が咲かない原因の切り分け、土疲れへの対応、こぼれ種や小苗の扱いと大株化への道筋)

クリスマス ローズ 地 植え 大きく ならない原因を解説

クリスマスローズ 地植え 大きくならない 原因

クリスマスローズ 葉っぱばかりで花が咲かない原因

クリスマスローズ 連作障害はある?

クリスマスローズ 庭に植える場所はどこがいい?

クリスマスローズ 庭植え 時期のベストは?

クリスマスローズ 庭植え 放置しても大丈夫?

クリスマスローズ 地植え 大きくならない 原因

一言でいえば、環境と植え付け条件の“少しのズレ”が、年単位の伸び悩みを生みます。主に「秋冬の光量不足」「排水不良(または極端な乾燥)」「クラウンの深植え」「過剰施肥と根の競合」の四群がボトルネックになりやすいです。本来は秋から細根を更新し、冬~春に蓄えたエネルギーで株が締まっていきます。ここが噛み合わないと、葉は出ても株径が増えず、いつまでも“貧弱なまま”に見えやすいのです。

ここで、現場で確認できる5分診断を用意します。まず日照です。秋~冬の晴天日に午前中だけでも構いませんから、株元に直射が3~4時間入るかを観察します。常緑樹の陰や北向き壁際は光が足りず、花芽形成のスイッチが入りにくくなります。次に土の状態を見ます。スコップで30~40cm掘り、握った土がベタついて塊になるなら通気不足です。軽石やパーライトを混ぜ、腐葉土・完熟堆肥で団粒構造を回復させましょう。雨後に水たまりが残るようなら、周囲より10~15cmの高畝に上げると、梅雨の窒息を防げます。

植え付け深さも重要です。クラウン(株元)が土に沈み込んでいると蒸れやすく、芽の立ち上がりが鈍ります。地表と同じか、わずかに高い“浅植え”に修正してください。そして施肥設計の見直しです。いくら速効性を重ねても、短期的な徒長を招くだけで、太い根と締まった株は育ちません。秋に緩効性肥料を少量、花後にお礼肥を控えめ、夏は無施肥が基本運用として安全です。株元直下ではなく、外周10~15cmのリングに置くと根を焼きません。

もう一つの盲点が“競合”です。地下茎で広がるスズラン・ミント、芝生の縁、常緑高木の太根が近いと、養水分とスペースの取り合いが年々強まります。株間は40~60cmを確保し、壁からは30cm以上離すと風が通ります。もし競合帯を外せないなら、浅い根止め板で区画し、株外周に改良土の“新根ベルト”を作ると効果が長続きします。

状態別の見極めも入れておきます。若い株(実生2~3年)や株分け直後は、根量・葉数の貯金が不足しやすく、成長より回復を優先します。ここでは秋冬の光と通気、穏やかな施肥だけを整え、急がずに一年見守る姿勢が良策です。逆に、毎年のように梅雨時に葉斑や灰色かびが目立つなら、土が締まって病原の足場ができています。古葉と花茎の回収を徹底し、外周にリング状溝を切って改良土を充填すれば、新根の逃げ道ができます。

品種・地域差も無視できません。高山性の要素が強い原種系(例:ニゲル)は、暖地の高温多湿でペースが落ちやすい傾向があります。前述の通り、秋冬の光がしっかり入る半日陰を確保し、夏は午後の直射を避ける配置にすると、年ごとのブレを抑えられます。選抜の進んだ株は性質が丈夫で、花つきの年次差が小さいことも多いので、更新の際は候補に入れて構いません。

改善の順序はシンプルです。①場所の微修正(同じ庭でも1~2m動かして秋冬の光を確保)②植え付け高さの是正(浅植え+高畝)③外周リング改良(土の通気回復と新根ベルトづくり)④施肥の量・位置・時期の是正(秋少量・花後控えめ・夏ゼロ、株元直下は避ける)⑤競合の緩和(株間確保・根止め・位置替え)──この五点を整えると、翌シーズンから葉の厚みと花茎数に手応えが出ます。いずれにしても、“光・土・植え付け高さ・肥料・競合”を一年の中で正しいタイミングに合わせれば、地植え株は着実に腰が据わり、大株化への道筋が見えてきます。

クリスマスローズ 葉っぱばかりで花が咲かない原因

まず押さえたいのは、花芽がつくられる“時期と条件”です。花芽分化は主に秋に始まり、冬の低温で進みます。ここで光量が不足したり、施肥が窒素寄りになったり、古葉が株元を覆っていたりすると、生殖成長へのスイッチが入らず、葉ばかり茂る状態になりやすいです。若すぎる株や株分け直後の株でも同じ傾向が出ますが、これは体力の貯金が足りず、まずは葉と根の再建を優先するためと考えると理解しやすいでしょう。

ここで、原因を切り分ける“診断フロー”を用意します。①秋~冬の直射が1日3~4時間以上あるかを確認します。落葉樹の下は相性が良い一方で、常緑樹の陰や北向きの壁際は光が足りません。②肥料の内容を見直します。秋の置き肥はN-P-Kのバランス型を少量に留め、冬~早春は多用しない運用が安全です。液肥を頻繁に与えると窒素過多に傾き、“葉ばかり”の典型パターンを招きます。③古葉の整理ができているかを点検します。晩秋~初冬に倒れた古葉を間引くと株元に光と風が入り、蕾の立ち上がりが滑らかになります。切り口が土に触れない位置で、乾いた日に清潔なはさみを使うのがコツです。④株の成熟度と履歴を見ます。実生2~3年目は花が少なく、株分け直後や強い植え替え後は回復期間が必要です。⑤水分のブレを抑えます。過湿・極端な乾燥・凍上は蕾を止めやすく、特に冬~早春の“乾いては与える”リズムが安定度を左右します。

一方で、見落としやすい要素もいくつかあります。まず“クラウンの深植え”です。株元が土に埋もれて蒸れやすいと、つぼみが出にくくなります。浅植えに直し、周囲は薄いマルチで泥はねだけ防ぐと改善しやすいです。次に“根の競合”です。地下茎で広がる植物(例:スズランやミント)、芝生、常緑高木の太根が近いと、養水分が取られて花が立ちにくくなります。株間は40~60cm、壁からは30cm以上離し、可能ならドリップライン(枝先の真下)外に位置取りしましょう。さらに“品種・系統差”にも触れておきます。高山性の要素が強い原種系は、暖冬・高温多湿で花付きがぶれやすいです。無茎種(H. × hybridus・ニゲルなど)は古葉整理が有効ですが、有茎種(H. foetidus・H. argutifolius)は花芽が茎先にできるため、強い刈り込みは花を切り落とす結果になりかねません。

ここで、季節別の“最小手数で効く”対処をまとめます。秋(10~11月)は場所の光量を見直し、緩効性の置き肥を少量だけ外周リング状に施します。同時に、株周りの通気を確保しておくと冬の病気も抑えられます。初冬(12~1月)は、前述の通り古葉を整理し、クラウンへの日差しの“窓”を作ります。真冬(厳寒期)は水やりを控えめにし、凍結と解凍の繰り返しで根が浮く“凍上”を避けるため、高畝を維持します。早春(2~3月)は遅霜で蕾が黒変しないよう、不織布を一枚ふわりと掛けるだけでも効果があります。花後(3~4月)は花茎を根元で切り、お礼肥を控えめに。夏(6~8月)は施肥を止め、午後の直射と過湿を避ける管理に徹します。

もし“葉はよく茂っているのに蕾が見当たらない”状態が続くなら、対策を二つだけ集中して行います。第一に、秋冬の光を増やすための“場所の微修正”です。同じ庭でも1~2m動かすだけで、光の当たり方が劇的に変わります。第二に、施肥の“量と位置”の見直しです。株元直下に置かず、10~15cm外側のリングに少量。窒素を減らし、リン・カリが相対的に効く配合へ寄せると、過度な葉伸びを抑えられます。こうすれば、翌シーズンの花芽形成が目に見えて安定します。

なお、病害虫が原因の場合もあります。灰色かびは蕾を腐らせ、アブラムシは新芽に群がって生育を鈍らせます。いずれも“株元を明るく風通し良くする”ことが最大の予防です。薬剤に頼る前に、古葉と花がらの回収、雨後の見回り、株周りの雑草抑制を徹底してください。いずれにしても、「秋冬の光」「栄養バランス」「株元の整流」「株の成熟度」という四点を整えるだけで、“葉っぱばかり”はぐっと収まり、翌年の花茎数が伸びやすくなります。

クリスマスローズ 連作障害はある?

結論から言えば、野菜のように“翌年すぐ顕在化する強い連作障害”というより、同一地点で長年育て続けた結果として「土の物理性の劣化」「病原微生物の密度上昇」「周辺植物との根の競合」が蓄積し、徐々に活力が落ちていくケースが多いと考えます。多年草のクリスマスローズでは、据え置き10年前後で花数の減少や中心部の衰弱が目立ちやすく、これは細根が古土に密集して通気が落ち、梅雨や長雨で病原が繁殖しやすい環境を自ら作ってしまうためです。

ここで起きやすい現象をメカニズム別に整理します。第一に“物理性の悪化”です。踏圧や降雨で表土が締まり、毛細管が壊れて排水・通気が鈍ります。結果として根は浅層に偏り、乾湿のブレに弱くなります。第二に“病原の蓄積”です。古葉や花茎の残渣が多いと、灰色かびや葉斑病の足場になり、多湿期に症状が繰り返されます。第三に“養水分とスペースの競合”です。常緑樹の太根、芝生、地下茎で広がる植物(スズラン・ミントなど)が近いと、年を追うごとに取り合いが強まります。さらに、化成肥料の直下施用が続くと塩類が株元に集積し、微量要素のバランスが崩れやすくなります。

兆候は具体的にこう表れます。前年比で花茎数が2年連続して明らかに減る、中心部が痩せて“ドーナツ状”の株立ちになる、梅雨~初夏に黒斑や灰色かびが毎年のように出る、雨の後に株元の乾きが遅い──このうち複数が当てはまるなら、土と場所のリセットを検討する合図です。

対策は段階的に行うと負担が少なく、効果が持続します。レベル1(表層更新):株の外周に沿って厚さ10~15cmのリング状に溝を切り、完熟堆肥:腐葉土:軽石(またはパーライト)=3:2:1を目安に混合した改良土を充填します。これで団粒構造と通気を回復し、根が新しいゾーンへ伸びやすくなります。レベル2(部分的な土入れ替え):株周り直径30~40cm・同深さで土を掘り上げ、古土の1/2~2/3を入れ替えます。重粘土なら高畝(周囲より10~15cm高い)を維持すると、以後の降雨でも根が窒息しにくくなります。レベル3(場所替え・若返り):4年目以降の充実株に限り、1片3芽以上を残す大きめの分け方で若返らせ、同じ庭でも1~2m離れた新土へ移します。前述の通り、同じ穴に戻すと“病原の濃いゾーン”に直行するので避けてください。

病原密度を下げる技として、初夏~盛夏の“太陽熱消毒”も選択肢になります。雑草と残渣を除き、土を深さ10cmほど湿らせ、透明ポリで密着被覆して2~4週間。地温が高い期間に行えば、表層の病原・雑草種子の密度を下げられます。周辺の植物に熱が伝わりすぎないよう、境界に板やレンガで仕切りを作ると安全です。

根の競合対策は場所設計で大きく変わります。常緑樹の太根帯や芝生の縁を外し、落葉樹の枝張り外(ドリップライン外)に位置取りすると、細根の取り合いが緩みます。どうしても近接する場合は、地中20~30cmの浅い根止め板で区画すると、広がり方を抑えられます。株間は40~60cmを確保し、周囲の宿根草とも余裕を置くと安定します。

施肥とpHの扱いも“連作的な不調”に直結します。N-P-Kが同程度の緩効性を秋に少量、花後に控えめ、夏は無施肥──このリズムを守るだけで、塩類集積と“葉ばかり”を避けられます。pHは中性~弱アルカリで落ち着きやすい一方、石灰を厚盛りにすると微量要素が欠きやすくなるため、矯正は薄く・回数を分ける運用が無難です。株元直下への施肥は避け、外周リング施用に徹します。

移植・場所替えの実務も押さえましょう。時期は“涼しく根が動く”秋(10~11月)または花後の早春(3~4月)が安全です。掘り上げは株張りの1~1.5倍の直径、深さ30~40cmを目安にして根鉢を崩さず、植え先ではクラウン(株元)を浅く据えます。定着2週間は明るい日陰で揺らさない管理に切り替え、水やりは“乾いたら与える”で十分です。ここを丁寧にすると、翌春の立ち上がりが違ってきます。

メンテナンスの目安年数も提示しておきます。高温多湿の庭では4~5年ごとに表層更新、8~10年で“部分入れ替え+場所替え”を検討すると、長期の花数維持に役立ちます。寒冷地や水はけの良い砂質土では周期をやや伸ばせますが、二年続けて花が落ちたら年数に関わらず実施をおすすめします。

最後に“やりがちな落とし穴”をまとめます。未熟堆肥の投入、分割し過ぎ(1片の芽数不足)、厚すぎるマルチでの蒸れ、植え替え直後の濃い施肥、そして同じ穴への“出戻り”──これらは不調を長引かせます。前述のとおり、「土の通気」「病原密度」「根の競合」を定期的にリセットできれば、クリスマスローズは同じ庭で長年楽しめます。輪作の発想で“場所を少しずらす・土を少し新しくする”だけでも、株は見違えるように反応します。

クリスマスローズ 庭に植える場所はどこがいい?

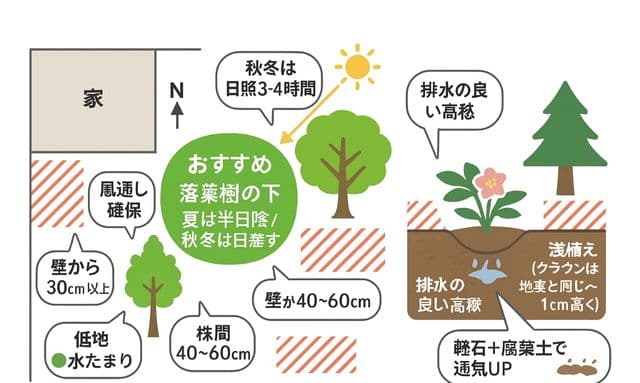

まず押さえたいのは「夏は半日陰、秋冬は日が差す、排水の良い高めの地面」という三条件です。これを満たせば、年ごとの花数や株の充実度が安定します。場所選びの段階で8割が決まると考えて、少し丁寧に見極めましょう。

ここで、庭の方角と季節の光を具体的に見ます。落葉樹の下や建物の東側・北東側は、夏に直射をやわらげ、秋冬は枝が抜けて日が入りやすい位置です。逆に、常緑樹の真下や北向きの壁際は冬の光が乏しく、花芽づくりが遅れがちになります。冬の太陽は低いので、午前中に3~4時間以上の直射が入るかを、晴れた日に観察してみてください。影が長く横へ伸びる季節でも、株元に光の“窓”ができれば十分働きます。

地形は「水が溜まらず、風がよどまない」ことが大切です。霜がたまる凹地や雨水の通り道は避け、迷ったら10~15cmの高畝にして周囲より一段高く整えます。こうすれば梅雨や豪雨でも根が窒息しにくくなります。排水は簡易テストが有効です。穴を直径・深さ各30~40cm掘り、水を満たして2~3時間で半分以上引けば概ね合格と見てよいでしょう。重い粘土質なら、軽石・パーライトを混ぜ、腐葉土や完熟堆肥で団粒構造を作ると根が動きやすくなります。

風と熱の扱いも場所選びの要です。西日の照り返しが強いコンクリート際や白壁の真横は、夏に葉焼けが出やすいので距離を取りましょう。壁からは30cm以上離すと空気が流れます。寒冷地では北風の通り道を避けつつ、冬季の日照を優先します。暖地では午後の直射を遮れる東側・落葉樹の下が快適です。もし西側しか選べない場合は、背の低い落葉低木で“夏だけの影”を作ると負担が減ります。

根の競合は見逃せません。スズランやミントのように地下茎で広がる植物、芝生の縁、常緑高木の太い根のそばは、水と養分の取り合いが起こりやすいです。株間は40~60cmを確保し、他の宿根草とも余裕を持たせます。大木の“枝張りの外側(ドリップライン外)”に植えると、細根の密集を避けられます。どうしても近くに植えるなら、浅い根止め板(根境界材)で区切る方法もあります。

土質とpHの目安も知っておくと判断が早まります。中性付近で安定しやすく、石灰は入れ過ぎない方が無難です。手で湿った土をこね、ひも状に伸ばして簡単に切れるなら通気は十分、ベタついて割れないなら改良を優先しましょう。細かなことですが、マルチング材は薄く(2~3cm)に留め、クラウン(株元)まで覆わない配置が安全です。蒸れの回避と泥はね防止の両立ができます。

実際の庭での“候補地の洗い出し方”もステップ化しておきます。①晴れた冬日に午前9~12時の光を地図アプリと方位磁石で確認、②水たまり痕や苔の生え方で排水を推測、③西日と壁の反射熱の強い帯を避ける、④近くの根の張りやすい樹種をチェック、⑤試し穴で排水テスト──この5つを順に見るだけで、有望なスポットが絞られます。

相性の良い“周辺植栽”も提案します。ギボウシ(ホスタ)やツワブキ、ヤツデなどは夏の木陰づくりに役立ち、秋冬は葉が減って光を通します。足元には原種系の球根(スイセン、ムスカリ、チオノドクサ)を合わせると、季節のリレーが自然につながります。反対に、ミント・ドクダミ・スズランのように勢いが強い植物は別区画で楽しむのがおすすめです。

最後に“NGのサイン”をまとめます。冬でも終日薄暗い、梅雨に水が引かない、夏の西日が地表を焼く、常緑樹の直下で風が動かない──このうち二つ以上当てはまる場所は再考しましょう。場所を1~2mずらすだけで条件が一変することはよくあります。こうして「光・風・水はけ」を同時に満たす地点を選べば、植え付け後の手入れは最小限で済み、年単位の株充実へ一直線に進めます。

クリスマスローズ 庭植え 時期のベストは?

ベストタイミングは「涼しくて地温はまだ残る秋」です。具体的には10~11月が第一候補で、空気は冷えて蒸散が落ち着き、地中は適温のまま細根がよく動きます。こうして冬前に根張りを作っておくと、翌春の立ち上がりがぶれません。一方で、春の植え付け(3~4月)も現実的な選択肢です。地温が上がり始めて活着は早いので、開花株を購入した場合は花後に動かすとダメージを抑えられます。真夏と厳冬期は避けましょう。高温期は根傷みや蒸れを招き、厳寒期は凍上で根鉢が浮きやすくなります。

ここで、地域別の目安を置いておきます。寒冷地(北海道・高冷地)は9月下旬~10月中旬が安全圏で、初霜の前に作業を終えるのが理想です。東北・北陸は10月上旬~11月上旬、関東・東海は10月中旬~11月下旬が取りやすい時期になります。近畿・中国・四国・九州は10月下旬~11月中旬を中心に、暖かい年でも12月初旬を越えない範囲に留めると安心です。沖縄や沿岸の暖地では、晩秋~初冬に植え付けて、夏の直射を遮る場所取りを優先します。いずれにしても、台風通過直後や長雨のさなかは見送り、晴天が続く数日を狙うと失敗が減ります。

“天気の窓”も選び方にコツがあります。最高気温15~22℃、最低8~15℃程度の日を目安にし、作業は午前中に行います。作業日の48時間以内に大雨予報がある場合は延期が無難です。風が強い日は苗が揺さぶられ、発根が遅れがちになります。ここでドライに判断すると、後の管理が驚くほど軽くなります。

準備は少し前倒しが効きます。植え付けの7~14日前に直径・深さとも40cmを目安に穴を掘り、掘り上げ土に腐葉土・完熟堆肥を混ぜ、軽石やパーライトで通気を足します。粘土質なら高畝(周囲より10~15cm高く)を作ると、梅雨や豪雨でも根が窒息しにくいです。pHは中性付近が安定しやすいので、石灰はごく薄く、入れ過ぎない運用が安全です。どれだけ用土を整えても排水が悪ければ根は動きません。穴に水を張り、2~3時間で引くかを簡易チェックしましょう。

植え付け当日の段取りは次の通りです。まず、ポットを十分に湿らせて根鉢を守ります。穴底に未熟堆肥や濃い肥料を置くのは避け、改良土を薄く敷いた上に苗を“浅め”に据えます。クラウン(株元)が埋没しない位置が正解で、地表と同じか1cm高い程度にすると蒸れを抑えられます。土を戻しながら軽く締め、たっぷり潅水して土と根を密着させます。置き肥は株元直上を避け、10~15cm外側のリング状にごく少量だけ。ラベルで品種・植え付け日を記録しておくと、翌年以降の比較が容易になります。

植え付け後の2週間は“明るい日陰で揺らさない”を合言葉にします。支柱で軽く固定しておくと、風の日でも根が動きやすいです。乾いたら与える水やりで十分で、連日の潅水は過湿のもとです。早春の遅霜が心配なら、不織布を一枚、夜間だけふわりとかける簡易防寒が効きます。こうすれば、葉が焼けずに根づきが進みます。

時期を逃した場合のリカバリーも用意しておきましょう。秋に間に合わなかった、あるいは買った株が満開で触りにくい──そんな時は、春まで鉢で仮管理という選択肢があります。半日陰で風通しを確保し、夏の直射だけ避けて体力を落とさないようにします。時期外れで地植えするなら、根鉢を崩さず、簡易の遮光と雨よけを数日だけ併用します。ただし、真夏の午後や凍てつく朝の作業は避けてください。

最後に“時期×手順”を短い行動表にまとめます。秋(10~11月):穴掘り→土改良→浅植え→たっぷり潅水→外周に少量の緩効性。冬(12~1月):基本は見守り、過湿回避。早春(2~4月):花後に花茎を整理し、お礼肥を控えめに。梅雨前(5~6月):株元の風通し確保と高畝維持。これだけで、初年度から葉の厚みが出て、二年目以降の花茎数に差が生まれます。むしろ、時期選びと初期の数手こそが成功の大半を占めます。ここまで整えば、あとは“放っておける丈夫さ”が本領を発揮します。

クリスマスローズ 庭植え 放置しても大丈夫?

結論めいた言い方をすれば、年に数回の軽いお世話で安定して咲きます。いくら丈夫とはいえ完全放置だと花数が落ちたり、湿気がこもって病気が出やすくなったりします。ここでは“最小の手数で最大の効果”を狙う具体策を、季節順にまとめます。

まず水やりです。定着した株は平常時、降雨に任せても大丈夫です。むしろ過湿は根を弱らせます。猛暑と乾燥が重なる時期だけ、朝にゆっくりと根元へ与えます。こうすれば蒸れずに日中の気化熱で温度も下がります。もし散水するなら花や葉にかけず、株元だけを湿らせるつもりで行ってください。梅雨時は“水やりを減らすこと”が管理になります。ここでマルチングを薄く(2~3cm)敷くと、極端な乾燥を避けつつ、泥はねも抑えられます。クラウン(株元)まで覆い隠さないように注意しましょう。

次に年2回の“置き肥だけ運用”です。秋(10~11月)に緩効性肥料を少量、花後(3~4月)にお礼肥を控えめに与えます。置き場所は株元から10~15cm外側のリング状が目安です。こうすれば根を焼かずに、必要な時期だけ穏やかに効きます。夏の施肥は不要です。窒素を入れ過ぎると葉は茂っても花が締まりません。土づくりは年1回、外周に完熟腐葉土を薄くすき込む程度で十分です。排水性が悪い庭では、畝を10~15cm高く保つだけでも効果があります。

葉と花茎の整理は“短時間で効く”作業です。晩秋~初冬、倒れてきた古葉を中心に間引くと、株元に光と風が届きます。切り口が土に触れない位置で清潔なはさみを使うのがコツです。開花後は花茎を根元近くで切り、灰色かびの足場を絶ちます。前述の通り、有茎種は葉を残し気味で構いませんが、病斑葉は回収してください。作業は晴れて乾いた日に行うと、切り口のトラブルが少なくなります。

雑草とナメクジの対策は“見回り+一点集中”で足ります。株の外周だけを小まめに除草し、雨上がりの夕~夜にナメクジを拾い取ります。被害が続く場合は、鉄系の誘引剤をピンポイントで使うと安全性が高いです。アブラムシは新芽や蕾に集まりやすいので、早期に見つけて手で落とすか、水流で洗い流すだけでも十分抑えられます。薬剤を常用する前に、風通しと株元の清潔さを整えてください。

“放置できるかどうか”の判断基準も用意しておきます。①秋冬に日が3~4時間以上入る、②梅雨に水が溜まらない、③株間が40~60cmあって他根と競合していない、④古葉整理を年1回できている、⑤夏は午後の直射を避けられる──この5つのうち3つ以上が満たせれば、管理はぐっと軽くなります。逆に、二年続けて花が激減した、中心部が痩せて“ドーナツ状”になってきた、水たまりができやすい──こうしたサインが出たら、土の入れ替えや場所替えを検討しましょう。場所を1~2mずらすだけでも、通気と病原密度がリセットされます。

こぼれ種への向き合い方で“放置度”は変わります。自然実生は楽しい増え方ですが、母株の足元で密生すると双方が痩せます。秋に発芽した小苗は本葉2~3枚で間引き、良さそうな株だけを残すかポット上げします。こうして株数を整理すれば、親株の勢いを保ちつつ、庭全体のバランスも崩れません。開花までは2~3年かかる点は覚えておくと期待値の調整ができます。

最後に“10分×年4回”の超省力ルーティンを置いておきます。冬前(11~12月):古葉を整理。早春~春(2~4月):花後の花茎切りとお礼肥。梅雨入り前(5~6月):外周の除草と風の通り道づくり。秋(10~11月):置き肥と軽い土の手当て。これだけで、ほぼ手放しに近い管理が成立します。もちろん、極端な猛暑や長雨の年は臨時対応が必要になりますが、基本線を守れば、クリスマスローズは“強くて、放っておける”庭の相棒として長く活躍してくれます。

クリスマス ローズ 地 植え 大きく ならない対策

クリスマスローズ を大きく育てる方法

クリスマスローズ 小さい苗 地植えのコツ

クリスマスローズ 植え替え 手順と注意点

クリスマスローズ 地植え 肥料は何をいつ?

クリスマスローズ 葉切りをしないとどうなる?

クリスマスローズ こぼれ種で増える?

クリスマスローズ を大きく育てる方法

大株づくりの核心は「適地に据えて、根を長期的に育てる」ことに尽きます。むしろ、短期勝負の多肥や頻繁な手入れは徒長や病気を招きがちです。ここでは、環境づくりから年間管理、伸び悩み時の見直しポイントまで、手数は少なく効果が高い方法に絞って整理します。

まず環境設計です。秋~早春にしっかり日が入る一方、盛夏は半日陰になる場所が理想と考えます。落葉樹の下や建物の東側は、光と温度のバランスが取りやすい有力候補です。排水は最優先事項で、雨後に水が数時間残る低地は不利になります。そこで植え場所を10~15cmの高畝にして、梅雨や豪雨でも根が窒息しない地形を用意します。株間は40~60cmを確保し、スズランやミントのように地下茎で広がる植物、芝生際、常緑高木の太根付近は避けた方が無難でしょう。

土づくりは「通気×ほどよい保水」を同時に満たす配合が鍵になります。目安として、植え穴は直径・深さともに40cmほど確保し、掘り上げ土に腐葉土や完熟堆肥をしっかり混ぜ、軽石やパーライトを加えて団粒化と排水性を底上げします。ここで未熟堆肥は避けます。植え付けの高さは浅植えが原則で、クラウン(株元)が地表と同じか、わずかに高く見える位置で止めます。深植えは蒸れ・腐れの典型要因になりやすいからです。

水やりと施肥は“少量を要所で”。地植えは定着後、平常時の潅水をほとんど必要としません。極端に乾く時期だけ朝に与える運用で十分です。施肥は秋(10~11月)の緩効性を少量、花後の回復期に控えめなお礼肥を外周リング状に置く程度にとどめます。夏は施肥を止め、根を休ませます。窒素過多は葉ばかりに振れやすいので、量と回数を抑えるほど株は締まりやすくなります。

風通しの確保は、病気予防と花芽の立ち上がりを左右します。晩秋~初冬に倒れてきた古葉を間引き、株元へ光と風を通します。切るのは傷みの大きい葉から段階的に。切り口が土に触れない位置で、乾いた日に清潔なはさみを使うのが安全です。有茎種は光合成を担う葉が多いため、整理は最小限にとどめる判断も有効です。

年間の進め方を簡潔にまとめます。秋は場所と土を整え、少量の置き肥で根を動かします。冬は古葉整理と過湿回避に集中し、凍上しやすい庭は高畝を維持します。早春は花後に花茎を根元で切って体力の浪費を止め、控えめにお礼肥を与えます。梅雨は株元を明るく保ち、灰色かび・うどんこ対策として風の通り道を作ります。夏は無施肥で遮熱・通風を最優先にし、極端な乾燥時だけ朝に潅水します。

ここで“競合”にも触れておきます。根が四方へ伸びるには、養水分の取り合いを避ける配置が不可欠です。常緑樹の根鉢内や芝生の直近は、年を追うほど不利が積み上がります。壁から30cm以上離すと風が通り、夏の照り返しも和らぎます。前述の通り、株間は40~60cmが目安です。

増やし方の観点では、株分けを急がない姿勢が大株づくりには向きます。分けるなら4年目以降、1片に3芽以上を残せるサイズで、最小限の回数に抑えます。ドーナツ状に中心が弱るようなら、株周り30~40cm幅で土を更新しつつ、必要最小限で更新をかけると回復が早まります。分けないで据え置く選択も十分に合理的で、適地なら年々花茎数が積み上がります。

伸び悩む時の見直しポイントは五つです。①秋冬の直射が1日3~4時間入るか、②植え付けが深くないか、③排水が悪くないか(雨後の水たまりが残らないか)、④施肥が多すぎないか(特に窒素)、⑤周囲の根や地下茎と競合していないか。どれか一つでも外すと、年単位で差が出ます。逆に言えば、この五点を整えるだけで、葉の厚みと花茎数が安定して増えていきます。

地域差と系統差も加味します。暖地では西日を避ける工夫が効き、寒冷地では初霜前の早めの定植と防風が安定度を上げます。高山性の要素が強い原種系は、暖冬や高温多湿でペースが落ちやすいことがあります。品種により成長の速度や花つきの癖が異なるため、同じ庭でも場所を1~2m動かすだけで状況が一変する場合があります。

最後に、進捗の目安を示します。定着の1年目は根づくりが中心で、葉数が少なくても問題ありません。2年目以降、株元が締まり、花茎数と花のサイズが目に見えて増えていきます。焦らずに環境・土・手入れ・間隔の四点を愚直に守れば、毎年ゆっくり確実に“大きく、強く、美しく”近づきます。

クリスマスローズ 小さい苗 地植えのコツ

小苗を地植えにする目的は、根を深く広く張らせて、のちの大株づくりにつなげることです。だからこそ最初の一年は「場所選び・植え付け・養生」の三点を丁寧に押さえます。ここでは、初めての方でも失敗しにくい手順を順番に解説します。

まず時期です。おすすめは涼しくて土が締まりすぎない秋(10~11月)か、開花後の早春です。秋植えは冬までに細根が伸び、翌春の立ち上がりが安定します。早春は地温が上がり始めて活着が早い一方、急な乾きに注意が必要です。真夏と厳冬期は避けたほうが無難でしょう。

次に場所選びです。落葉樹の下や建物の東側など、「夏は半日陰」「秋冬は日差しあり」「水はけ良好」を満たす位置が適所になります。常緑樹の真下や北側の壁際は秋冬の光が不足しやすいです。低地で水がたまる場所も避けます。こう考えると、雨後に水たまりが数時間残るかどうかを確認しておくと安心です。

植え穴づくりは小苗でも手を抜きません。直径・深さともに40cm前後を目安に掘り、掘り上げ土に腐葉土や完熟堆肥を混ぜ、軽石やパーライトを1~2割加えて通気と排水を底上げします。これを“改良土”として戻し入れれば、細根が四方に伸びやすくなります。なお、未熟堆肥はガス害の原因になるため使わないほうが安全です。

植え付けの高さは要チェックです。クラウン(株元)を埋めすぎない“浅植え”が原則で、根鉢の表面が地表と同じか1cmほど高く見える位置で止めます。深植えは蒸れや腐れの原因になりやすいからです。用土を入れながら棒で軽く突いて空隙をつぶし、根と土を密着させます。仕上げにたっぷり潅水して、土が沈んだ分を補いましょう。

水管理は「乾いたら与える」を守ります。定着までの2~3週間は、表土が乾いたら朝に潅水し、夕方の過湿は避けます。猛暑やフェーンの予報がある日は、薄いマルチング(バークや腐葉土を2~3cm)で地温と乾燥の振れ幅を抑えると安定します。ただし、クラウン周りは数センチ空けて風を通してください。

施肥は控えめが基本です。秋の緩効性肥料を“少量”だけ、株元直下ではなく10~15cm外側のリング状に置きます。液肥の連投や窒素過多は徒長を招き、葉ばかりになりやすいので避けます。夏は無施肥で構いません。むしろ風通しを確保し、蒸れを防ぐことが有効です。

初年度の保護策も用意しましょう。小苗は競合に弱いため、周囲の雑草は早めに抜きます。ナメクジやカタツムリの食害は夜間に起こりやすく、雨の後に見回るだけでも被害を抑えられます。強風が抜ける庭では、細い支柱を1本添えて揺れを減らすと、発根が進みやすくなります。寒冷地では厳冬期に不織布を一枚ふわりとかけ、凍上(凍結で根鉢が持ち上がる現象)を避ける目的で高畝を維持すると安心です。

地域差も踏まえて微調整します。暖地では西日が強いため、初夏~盛夏だけは午後の直射を遮る位置取りや一時的な遮光が有効です。寒冷地では秋植えを早めに済ませ、初冬の強風を避けるレイアウトにすると傷みが減ります。いずれにしても、最初の一年は“守り気味”の運用で根をつくることが、二年目以降の伸びと花数に直結します。

最後にチェックリストです。①秋冬に3~4時間の直射が確保できるか。②改良土で30~40cmの深さまでふかふかにできたか。③浅植えになっているか。④潅水は朝、乾いたら与える運用になっているか。⑤施肥は少量・外周リングにできているか。これが出来れば、たとえ苗が小さくても根が四方に張り、翌シーズンの葉の厚みと花芽の準備に確かな差が出ます。

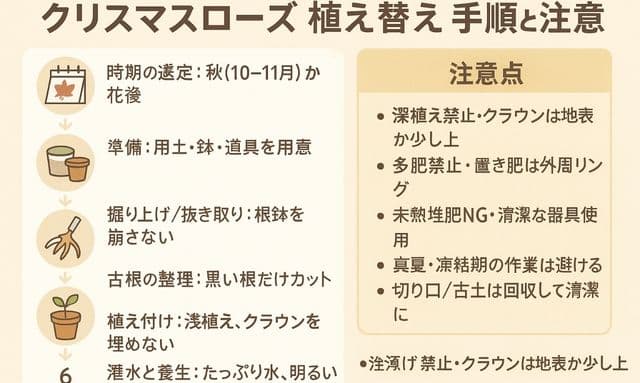

クリスマスローズ 植え替え 手順と注意点

植え替えは、根の環境をリフレッシュして次の生育期に備える整備です。多くの株は「水が抜けにくい」「花数が落ちた」「鉢底から根が出続ける」「株元が詰まってドーナツ状になる」といったサインを出します。これを見逃さず、時期・根の扱い・植え付け高さ・養生の4点を外さなければ、負担は最小で効果は大きくなります。

まず時期です。最も安全なのは涼しくて根が動きやすい秋(10~11月)です。寒冷地では初霜前、暖地では長雨直後を避けて晴天の続く週を狙います。もう一つの選択肢は開花後の早春(花が終わってから)で、地温が上がり始めて活着しやすい時期になります。一方で、真夏の高温期と厳冬の凍結期は避けてください。高温は根傷み、凍結期は凍上で根が浮きやすくなります。

準備はシンプルで十分です。水はけの良い用土(例:赤玉小粒5・腐葉土3・軽石2)、もしくは市販の宿根草用培養土に軽石を1~2割混ぜます。鉢替えなら一回り大きい鉢(現在より内径2~3cm大きい程度)を用意し、排水穴にネットと鉢底石を敷きます。地植えに移すなら、直径・深さとも40cm程度の穴を掘り、掘り上げ土に腐葉土や完熟堆肥を混ぜ、必要に応じて軽石で通気を補います。道具は、消毒したはさみ・ナイフ・手袋・支柱(必要に応じて)を揃えます。樹液で肌が荒れる方もいるため、長袖手袋が安心です。

抜き取りと根の点検は“やりすぎない”のが要点です。鉢は前日にやや控えめの潅水をしておくと、根鉢が崩れにくく外れやすくなります。根鉢の外周1~2cmだけ軽くほぐし、黒く腐った根や明らかに折れた根だけを整理します。白い健全根は極力温存しましょう。地植えから掘り上げる場合は、クラウン(株元)から周囲へスコップ1枚分ほど大きく円を描いて切り、根鉢を割らないよう下からてこの原理で持ち上げます。こうすれば微根の損傷を抑えられます。

植え付けのコツは「浅め・平ら・根と土を密着」です。クラウンが土に埋もれない高さに調整し、地表と同じか1~2cm高い“浅植え”にします。深植えは蒸れ・腐れの原因になりやすいので禁物です。鉢植えなら、用土を少しずつ入れて棒で突き、空隙をつぶして根と土を密着させます。地植えでは、雨水がたまりやすい庭なら10~15cmの高畝に盛り上げると、梅雨時の窒息を防げます。緩効性肥料は少量を用土に混和するだけに留め、株元直下への直置きはしません。ここでの多肥は徒長と根傷みの近道です。

潅水と養生は成功率を左右します。植え付け直後は、鉢底からしっかり流れ出るまでたっぷり与え、土と根を密着させます。その後は“乾いたら与える”に切り替え、数日は明るい日陰で直射と強風を避けてください。地植えの移植や強い根ほぐしを伴った場合は、7~10日程度の半日陰養生が安全です。マルチング(薄いバークや腐葉土2~3cm)で泥はねと乾燥のブレを抑えますが、クラウン周りは数センチ空け、常に空気が通るようにします。

注意点は三つあります。第一に深植え禁止です。クラウンが沈むと蒸れや病気が増えます。第二に作業直後の多肥禁止です。吸肥力が落ちた根に濃い肥料は負担で、葉ばかり茂る、あるいは根を傷める原因になります。第三に衛生管理です。刃物は株ごとにアルコールで拭き、切り落とした古土や病斑のある葉はその場に残さず回収します。ここで株分けに触れておくと、無茎種の分株は4年目以降の充実株で行い、1片に3芽以上を残すのが安全です。小さく刻みすぎると回復に時間がかかり、枯死率も上がります。有茎種は基本的に分けず、軽い植え替えと更新で対応します。

よくある失敗も先回りしておきます。大きすぎる鉢へ一気に替える“過湿の罠”は避けましょう。根が占める量に対し用土が多すぎると、乾きが遅く根腐れリスクが上がります。また、古葉をすべて同時に切り上げてから強い植え替えを重ねると、光合成が不足して回復が鈍ります。古葉整理と植え替えの負荷は分散させると無難です。さらに、同じ穴へ戻す“据え置き”を繰り返すと土疲れが進むため、位置を1~2mずらすか、周囲30~40cm・同深さの土を入れ替えて団粒構造を回復させます。

そしてアフターケアです。追肥は2~3週間後、緩効性を少量だけ外周リングに置きます。水やりは朝に行い、夕方の過湿は避けます。日照は段階的に戻し、半日陰→明るい場所→本来の定位置へと3~5日かけて慣らすとストレスが少なく済みます。もし日中だけしおれる場合は、翌朝に回復しているかを観察します。朝にしっかり戻るなら根は動き始めています。戻らない場合は風の当たりや直射を見直し、もう数日養生を延長してください。

いずれにしても、「浅植え」「通気の良い用土」「過負荷を避ける養生」の三点を守れば、新根の展開は早く、葉色も数週間で冴えてきます。こうして丁寧に工程を踏めば、翌シーズンの花芽形成と花茎数に、確かな違いが表れてきます。

クリスマスローズ 地植え 肥料は何をいつ?

まず、地植えの基本は「少量を要所で」です。多くの肥料で一気に大きくしようとすると徒長し、むしろ株が弱りやすくなります。これを理解した上で、年間の施肥カレンダーと置き方を決めると管理が安定します。

秋(10~11月)は“基礎づくり”の時期と考えます。緩効性の粒状肥料(N-P-Kが同程度のバランス型)を少量だけ、株元から10~15cm外側のリング状に点置きしてください。表面に置いたのち軽く覆土し、たっぷり灌水すると行き渡ります。ここで完熟堆肥や腐葉土を薄くすき込めば、土が団粒化して根が呼吸しやすくなります。いずれにしても、化成を多用するより“土を整えて少量効かせる”方が失敗が少ないです。

厳冬期(12~1月)は原則として追肥不要です。寒冷地では地温が下がり吸肥が鈍るため、秋の置き肥の残効で十分に足ります。むしろ切り戻しや古葉整理、株元の清潔維持に時間を回した方が健康度が上がります。

早春~開花後(2~4月)は“回復のひと押し”にとどめます。花後のお礼肥として、秋と同じ場所に緩効性を少量だけ追加します。液肥は補助的に間隔を空けて薄めで使う程度にし、連投は避けましょう。言ってしまえば、速効性で葉を急に伸ばすより、根と株の充実をじわりと支える配分が安全です。

梅雨~夏(6~8月)は施肥を止めます。高温期の肥料は根を傷めやすく、肥料やけや根腐れの原因になります。ここでは風通しの確保、午後の直射回避、過湿対策が“最大の肥料”だと考えてください。もし初夏に肥切れ感があっても、濃い液肥でのテコ入れではなく、マルチングで乾燥と温度のブレを抑える方が効果的です。

土質と庭条件に応じた微調整も有効です。砂質土では肥料の流亡が早いので、同量を小分けにして与えると安定します。粘土質で保肥力は高いが過湿になりがちな庭では、施肥量をさらに抑え、軽石やバークで通気を上げる手入れを優先します。pHは中性~弱アルカリで落ち着きやすいものの、石灰の入れすぎは微量要素のアンバランスを招きがちです。秋の別日にごく薄く散布する程度で十分です。

ここで“どこに置くか”をもう一歩具体化します。肥料はクラウン直上に置かないでください。株元が蒸れて病気を誘発しやすくなります。外周リング(株元から10~15cm外側)に点置きし、根が伸びて取りに行くイメージで配置します。なお、植え付け直後や株分け直後は、まず活着が最優先です。2~3週間は無施肥で養生し、その後に少量を開始するとリスクが下がります。

よくあるトラブルの“前触れ”も知っておくと対処が早まります。窒素過多では葉色が濃く柔らかいのに花が少なく、節間が間延びします。リン不足では蕾が上がりにくく、寒期に葉がやや紫がかることがあります。カリ不足では葉縁が黄褐変しやすく、夏のダメージに弱くなります。もちろん病害や日照の影響も重なるため、施肥だけで解決しようとせず、光・風・水はけの見直しとセットで調整しましょう。

最後に、有機主体で育てたい方への補足です。完熟堆肥や油かすペレットは、晩秋に少量を土になじませるだけで効果があります。ただし未熟堆肥や生の鶏糞はガスや病原のリスクが高く、避けた方が安全です。多くは“パッケージ記載量の半量から始め、株の反応を見て微調整”がうまくいきます。繰り返しますが、地植えでは「秋の根動き」「花後の回復」の二つにだけ軽く効かせ、夏は与えない。このリズムを守るほど、株は年々締まり、花茎数と花の見栄えが安定していきます。

クリスマスローズ 葉切りをしないとどうなる?

要点は「株元の光と風を奪わないこと」です。古葉を放置すると、花芽や新葉への日照が遮られ、株元に湿気がこもりやすくなります。すると灰色かび・うどんこ病などの温床になり、蕾が黒変したり、花茎が短くなったりしがちです。やがて光合成効率も落ち、翌季の花数低下や株の消耗につながります。

ただ、闇雲にすべての葉を落とせば良いわけではありません。ここで“種類別の考え方”を整理します。無茎種(一般的な園芸種やニゲルなど)は、晩秋~初冬(11~12月)に古葉が倒れてきます。この時期に傷んだ古葉だけを優先して間引き、花芽と新葉に光の通り道を作るのが基本です。一方で有茎種(フェチダス、アーグチフォリウスなど)は茎先で花芽を作る性質があり、冬の葉も光合成を担います。強い刈り込みは花芽ごと切る恐れがあるため、黄変葉・病斑葉のみを最小限で外す運用が安全です。

実施のコツはシンプルです。晴れて乾いた日に、消毒したはさみで切ります。地面すれすれではなく、株元から数センチ残してカットすると、切り口が土に触れにくく感染リスクを抑えられます。切り取った葉はその場に敷かず、必ず回収して処分します。作業は段階的に行い、いきなり全葉を外すのではなく、傷みの大きい葉から数回に分けると株への負担が少なく済みます。寒冷地では強い寒波の直前を避け、冷え込みが緩むタイミングで部分的に進めると防寒力を保てます。

ここで“やりすぎ・やらなすぎ”の副作用も押さえます。過度な葉切りは光合成量を落とし、回復に時間がかかります。逆に放置し続けると、泥はねや落葉の下で害虫(ナメクジ・ワラジムシなど)が増えやすく、雨期に一気に病気が広がることがあります。だからこそ、目的は“全部切ること”ではなく“株元に光と風を戻すこと”。この視点で枚数と時期を調整すると、花芽の立ち上がりが滑らかになり、花後の回復も軽くなります。

安全面と衛生面の注意も大切です。樹液で肌荒れする方は手袋・長袖を着用します。はさみは作業前後にアルコールで拭き、株ごとに簡単で良いので消毒を挟むと安心感が増します。雨天や多湿時は切り口からの感染が起こりやすいため避け、朝~午前中の乾いた時間帯に済ませると失敗が少ないです。加えて、古葉整理と同時に株元の雑草を抜き、軽いマルチ(腐葉土・バーク)で泥はねを抑えると、病害の連鎖を断ちやすくなります。

最後に、地域と庭条件による微調整です。暖地では冬も湿りがちで病害が出やすいため、やや早めに古葉を外して通気を優先します。寒冷地では防寒を兼ねて古葉を一部残し、厳寒期を越えてから仕上げる方が安全です。前述の通り、有茎種は花芽位置の都合で“最小限の整理”にとどめます。いずれにしても、株の状態・気温・湿度を観察しながら、少しずつ整える姿勢が失敗を遠ざけます。こうして“光・風・清潔”を意識した葉切りができれば、翌季の花茎数と花の見栄えが着実に向上します。

クリスマスローズ こぼれ種で増える?

増えます。花後にできた莢が初夏に熟すと地面へ落ち、秋~冬の低温を経て翌シーズンに自然発芽する流れが一般的です。庭の株元に小さな双葉が群れて現れたなら、ほぼ間違いなく“こぼれ種”由来の実生苗だと考えられます。もっと言えば、ハイブリッドは遺伝が分離しやすいため、親と同じ花が咲くとは限りません。色や模様、花形が多様に出ることが最大の楽しみであり、同じ姿を確実に再現したい場合は、株分けや選抜実生という別の方法を選びます。

ここで“増やしたい人”のための実務手順をまとめます。まず、春の花はすべて切らず、一部を結実用に残します。莢が自然に割れる頃(初夏)、その周囲を踏み固めないよう目印を置き、盛夏は薄めのバークや腐葉土でごく軽くマルチングして表土の乾燥を緩和します。秋~冬にかけて双葉~本葉の芽が見え始めたら、密生部は間引いて風通しを確保してください。次に選抜です。葉が厚く、節間が詰まり、葉色が冴えている苗を残し、徒長して弱い個体は整理します。そして本葉2~3枚のタイミングでポット上げ(7.5~9cm鉢)にすると、根がよく回り、翌春までに充実度が上がります。用土は水はけの良い培養土に軽石やパーライトを1~2割混ぜるだけで十分です。地植えのまま育てるより、間引きと鉢上げを組み合わせる方が、母株と養水分を取り合わず、成長が安定します。

一方で、管理の勘所も押さえておきます。まず、開花までの時間です。多くは2~3年を要し、環境や個体差でさらに前後します。いずれにしても、焦って濃い肥料をかけるより、光と通気を整える方が近道です。次に、病害と食害です。密集は灰色かびの温床になりやすく、梅雨前に株間を空けるだけで発生率が下がります。ナメクジは若い芽を好むため、雨後の夜に見回して拾い取り、必要に応じて誘引トラップを使います。さらに、雑草との混生で見失いがちなので、発芽帯には小さなタグや輪郭線を付け、草むしりの際の“もらい事故”を防ぎます。

季節ごとのポイントも補足します。冬は表土が乾いたら午前中に軽く潅水し、凍る時間帯の水やりは避けます。春は直射と風で急に乾くため、朝の見回りでしおれかけを防ぎます。初夏は高温で根傷みしやすく、半日陰で風通しの良い場所に鉢を移すと安全です。真夏は施肥を止め、午後の直射と鉢の過熱を避けます。秋は再び光を確保し、外周リングに緩効性肥料を少量だけ置きます。これを守るだけで、実生苗の一年目がぐっと安定します。

最後に、庭全体のバランスについてです。母株の足元に実生が増えすぎると、双方の生育が鈍ります。だからこそ、残す株数をあらかじめ決め、思い切って整理する姿勢が大切です。もし“可愛いから捨てにくい”と感じるなら、苗トレーに仮植えして友人に譲る、別の花壇へ移すなどの逃げ道を用意します。前述の通り、こぼれ種は手間を最小限にしても楽しめますが、「残す苗を決める」「適期に間引く」「本葉2~3枚でポット上げする」という三手だけは外さないでください。こうすれば、庭の負担を増やさずに、毎年違う表情のクリスマスローズを増やしていけます。

クリスマス ローズ 地 植え 大きく ならない時の総括ポイント

秋冬の日照不足が最大要因で、午前中3~4時間の直射確保が肝要だ

排水不良や極端な乾燥は根の更新を妨げるため、高畝化と通気改良が有効である

クラウンの深植えは蒸れと腐れを招くため、浅植えを徹底するべきだ

肥料は秋と花後に少量を外周リング施用し、夏は無施肥が基本である

地下茎植物や樹木根との競合は停滞要因のため、株間40~60cmと根止めで回避するべきだ

植え付けは直径・深さ各40cmの改良穴を用い、腐葉土+軽石で団粒と排水を整えるのが望ましい

適地は夏半日陰・秋冬日当たり・風通し良好・熱反射少なめの地点である

古葉放置は病害の温床となるため、晩秋~初冬に間引いて株元へ光と風を通すべきだ

花後は花茎を根元で切り、灰色かびの足場を断って回復を促すと良い

伸び悩み株には外周リング溝へ改良土を充填し、新根ベルトを作ると効果的である

同一場所での長期据え置きは土疲れを招くため、8~10年で部分入れ替えや場所替えを検討すべきだ

小苗の地植えは秋または早春が安全で、初年度は遮熱・除草・軽いマルチで守るのが得策である

植え替えは涼期に行い、根をいじり過ぎず浅植えと半日陰養生を徹底することが重要だ

こぼれ種は増えるが密生は競合を生むため、選抜・間引き・本葉2~3枚でのポット上げで整理するべきだ

管理は最小で効果大を狙い、水やりは“乾いたら朝だけ”とし過湿回避を最優先とするのが基本である

クリスマスローズ「地植えで大きくならない」FAQ

基本・診断

Q1. 地植えなのに株が大きくならない主因は?

A. 多くは①秋冬の日照不足②排水不良(または極端な乾燥)③クラウンの深植え④過剰施肥と根の競合のいずれか(複合も多い)。Q2. まず何から直せば最短で改善しますか?

A. 優先順は①場所の微修正(秋冬直射3–4時間)②浅植え是正+高畝化③外周リング改良(改良土充填)④施肥の量・位置・時期見直し⑤根の競合回避。Q3. “当たり”の設置場所の条件は?

A. 夏は半日陰・秋冬は直射3–4時間・水はけ良好・風通しあり・西日の反射熱が弱い所。植え付け・時期

Q4. 地植えのベストシーズンは?

A. 第一候補は秋(10–11月)。次点で花後の早春(3–4月)。真夏・厳冬は避ける。Q5. 植え穴と用土は?

A. 直径・深さ各40cmを目安に掘り、掘り上げ土+完熟堆肥・腐葉土、軽石/パーライトで団粒化&排水性UP。重粘土なら高畝10–15cm。Q6. 植え付けの“深さ”は?

A. クラウン(株元)は地表と同じ〜1cm高い浅植え。深植えは蒸れ&花上がり不良の典型。Q7. 植え付け直後の管理は?

A. たっぷり潅水→2週間は明るい日陰で養生。以後は「乾いたら朝に与える」。場所・環境

Q8. 庭のどこが向いている?

A. 落葉樹下・建物東側など“夏陰/冬日向”ゾーン。常緑樹直下・北壁際・水みち・凹地はNG。Q9. 壁や樹木からの距離は?

A. 壁から30cm以上、株間は40–60cm。大木は枝張り外(ドリップライン外)へ。Q10. 排水の簡易テストは?

A. 30–40cm穴に給水→2–3時間で半分以上抜ければ概ね合格。肥料・水

Q11. 地植えの施肥は何をいつ?

A. 原則「少量を要所で」。秋(10–11月)に緩効性を外周リングへ少量、花後に控えめに追う。夏は無施肥。Q12. どこに置く?(置き場所)

A. クラウン直上は避け、株元から10–15cm外側のリング状に点置き。Q13. 水やりの基本は?

A. 定着後は降雨任せでOK。極端な乾燥期のみ朝に。梅雨は“与えない”ことが管理になる。手入れ・更新

Q14. 葉切りは必要? しないとどうなる?

A. 無茎種は晩秋〜初冬に古葉を間引き、株元へ光と風を通す。有茎種は最小限。放置は灰色かび・蕾不良の温床。Q15. 植え替えの適期と要点は?

A. 秋(10–11月)か花後早春。根をいじり過ぎない/浅植え/半日陰養生/直後の多肥NG。Q16. 同じ場所で弱ってきた時は?(連作的な不調)

A. ①外周リング溝に改良土充填(表層更新)②部分的土入れ替え③4年目以降は大きめ分株か場所替え。花が咲かない・伸び悩み

Q17. 葉ばかりで花が咲かない…チェック順は?

A. ①秋冬直射3–4hあるか②窒素過多(液肥連投)か③古葉で株元が暗いか④深植えか⑤株の若さ/直近の株分け⑥水分ブレ。Q18. 低温不足の見抜き方と対処は?

A. 暖地・暖冬で蕾が小さい/上がらない→秋冬の設置を“より寒い屋外”へ。翌季は時期前倒し・場所微修正。Q19. 梅雨~夏に病気が出る原因と対策は?

A. 過湿+通気不足+残渣。古葉/花茎の回収、風の通り道、高畝、薄いマルチで泥はね抑制。こぼれ種・増やし方

Q20. こぼれ種で増える?

A. 増える。秋〜冬に発芽。密生は間引き、本葉2–3枚でポット上げが安定。開花まで2–3年。Q21. 親と同じ花が咲く?

A. 交配で分離するため多様に出る。同じ花を確実に再現したいなら分株で。放置・省力管理

Q22. 放置でも大丈夫? 最小手数は?

A. 年4回×10分で可:

冬前:古葉整理/春:花茎切り+軽いお礼肥/梅雨前:外周除草と通風/秋:少量の置き肥と表土手当て。Q23. “放置OK”の判定基準は?

A. ①秋冬直射3–4h②水たまり無し③株間40–60cm④年1回古葉整理⑤夏の午後直射を避けられる——3つ以上◎。トラブル早見表

Q24. 症状→原因→即応の例は?

蕾が小/上がらない → 低温・光不足・多窒素 → 場所微修正+葉整理+施肥見直し

葉が黄ばんで進行 → 過湿・排水不良 → 受け皿撤去/高畝/表層入れ替え

花茎が短い/傾く → 浅植え・日照不足・風 → 寄せ土・明るい場所・細支柱

梅雨ごと病斑反復 → 土疲れ+残渣 → リング改良+残渣徹底回収

数値の目安(覚えておくと迷わない)

Q25. 暗記用ミニ指標

秋冬直射:3–4時間

高畝:10–15cm

植穴:直径・深さ 各40cm

植え付け:クラウンは地表±1cm(浅植え)

株間:40–60cm

肥料位置:株元から10–15cm外のリング

年間施肥:秋少量+花後控えめ/夏は無施肥

※信頼できる“公式・権威”中心で、地植えが大きくならない原因の見直し(光・排水・植え付け深さ・施肥)に役立つ一次情報を厳選しました。簡単な使いどころ付きでどうぞ。

国内(準公的・大手園芸機関に準ずる情報)

NHK系の専門まとめ(※参考):みんなの園芸相談のQ&Aで「環境・土・管理」を総合的に確認できます。個別事例ですが判断材料に。 mag.nhk-book.co.jp

海外(園芸の一次情報・学術/植物園系)

Royal Horticultural Society(RHS)|Helleborus × hybridus(レンテンローズ)

栽培条件(半日陰〜日向、排水良い土、株分け・葉整理など)とトラブル傾向を体系的に確認。品種横断の基本指針として最有力。RHS|Helleborus niger(いわゆる“クリスマスローズ”)

冬咲き種の管理(植え付け深さ、用土、日照)を種レベルで確認。深植えや過湿回避の要点も記載。 Cornell Cooperative ExtensionRHS|月ごとの作業目安(Hellebores項)

晩秋〜冬の古葉整理や花後管理など“いつ何をするか”のタイミング確認に便利。 RHSMissouri Botanical Garden(MBG)|Helleborus(総合ページ)

原産環境・耐性・土壌条件・病害(灰色かび等)まで一次情報として信頼性が高い。Plant Finder各種も併用を。 Cornell Cooperative ExtensionPacific Northwest Plant Disease Management Handbook|Hellebore(病害虫)

灰色かび・斑点性病害など“株が充実しない”背景になりやすい病害の症状と管理の一次情報。Chicago Botanic Garden|‘Ivory Prince’ など品種ページ

寒冷地での適地・光条件・土壌(有機質で排水良好)など実務的メモが充実。品種ページでも栽培要点は共通。Kew Science(Plants of the World Online)|Helleborus(学名・分類)

分類・分布の一次情報。栽培というより学術基盤の確認用に。 太平洋岸害虫管理ハンドブック

こう使うと便利

「大きくならない」原因切り分け

RHS(栽培条件・作業時期)+MBG(原産環境・耐性)で“光(秋冬3–4h)・排水・浅植え・少量施肥”の基本線を再点検。 Cornell Cooperative Extension病害が疑わしいとき

PNWの症状写真と管理策で、灰色かび等の有無を確認し対処。種や系統ごとのクセ確認

RHSの各種ページで“無茎種/有茎種”や開花期の違いに伴う管理差をチェック。 Cornell Cooperative Extension