ブロッコリーを家庭菜園や市民農園などで育てていると、「いつの間にか大きくなりすぎた」「つぼみが開いてしまった」「茎が異常に伸びてしまった」など、思いがけない成長のトラブルに戸惑う場面があります。特に「ブロッコリーが成長しすぎたらどうすればいいのか」「ブロッコリーが伸びすぎたら食べられますか?」といった疑問は、多くの家庭菜園ユーザーが直面する悩みのひとつです。

また、「ちょっと黄色くなったブロッコリーは食べられる?」というように、収穫が遅れてしまったことで見た目に変化が出た場合の可食性も気になるポイントです。見た目の違和感だけでなく、「ブロッコリーのどこまでが食べられますか?」といった、部位ごとの使い方に迷う人も多いのではないでしょうか。

栽培の段階では、「ブロッコリーの肥料不足の症状は?」「ブロッコリーの追肥は何回くらいすればいいですか?」といった生育管理に関する情報も必要になります。肥料の量やタイミングが適切でないと、つぼみがなかなか育たなかったり、葉ばかり茂る“つるぼけ”になったりすることもあります。「ブロッコリーのつぼみがなかなか大きくならないのはなぜですか?」という声もその一例です。

さらに、収穫後や次作への影響を考えると「ブロッコリーを抜く時期はいつですか?」という判断も重要になります。タイミングを誤ると、土壌の栄養バランスを崩したり、連作障害の原因になることも。あわせて、「ブロッコリーを小さくするにはどうしたらいいですか?」という調理上の工夫や、「ブロッコリー 一株に何個?」といった収穫量に関する基本情報も押さえておくと便利です。

また、健康面に関心のある方は、「ブロッコリーを食べると身長は伸びますか?」「ブロッコリーの食べすぎはどれくらいからですか?」といった栄養に関する疑問を抱くこともあるでしょう。どれだけ体に良いといわれるブロッコリーでも、摂りすぎには注意が必要ですし、成長に直接影響を与えるかどうかは正確な理解が必要です。

そして、栽培経験の中で避けて通れないのが「ブロッコリー栽培で失敗した例は?」といった過去の事例。失敗を知ることで、これから育てる人はより良い対策を講じることができます。

この記事では、こうした実用的な疑問や悩みを取り上げながら、「ブロッコリー 成長 し すぎ」と検索してたどり着いた方に向けて、わかりやすく丁寧に解説していきます。育てる人、食べる人、調理する人、それぞれの立場に役立つ情報を、信頼できる知識と実用性に基づいてお届けします。ブロッコリーにまつわる「困った」を「なるほど」に変えるために、ぜひ最後までご覧ください。

記事のポイント

成長しすぎたブロッコリーが食べられるかどうかの判断基準

ブロッコリーが過成長になる原因とその対策方法

適切な収穫時期や保存・調理の工夫

栽培中によくある失敗と回避するためのポイント

ブロッコリー成長しすぎた時の対処法

ブロッコリーが伸びすぎたら食べられますか?

ちょっと黄色くなったブロッコリーは食べられる?

ブロッコリーのどこまでが食べられますか?

ブロッコリーを抜く時期はいつですか?

ブロッコリーを小さくするにはどうしたらいいですか?

ブロッコリーが伸びすぎたら食べられますか?

ブロッコリーが思いのほか大きく育ちすぎてしまったとき、「もう食べられないのでは?」と不安になる方もいるかもしれません。実際、育ちすぎたブロッコリーの風味や食感は若干落ちる傾向がありますが、必ずしも廃棄が必要なわけではありません。重要なのは、その「伸びすぎ」がどの程度か、そして現在の状態を正確に見極めることです。

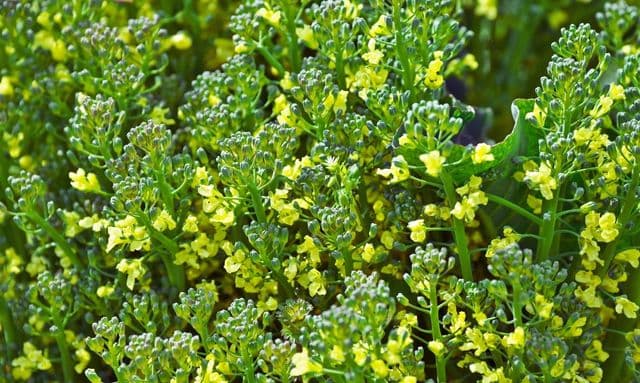

まず、ここで言う「伸びすぎたブロッコリー」とは、つぼみ(花蕾)が本来の収穫期を過ぎて大きくなりすぎていたり、つぼみの先端に黄色い花が咲き始めていたり、茎が細く長く伸びて「徒長(とちょう)」した状態を指します。特に花が咲いてしまったブロッコリーは、つぼみの部分が開いてバラけやすくなり、食感が硬く、苦味が増す傾向にあります。また、茎の内部が空洞になっている「空洞症」が見られることもあり、この場合、食味だけでなく栄養価や保存性も低下していると考えられます。

ただし、こうした状態でも「すべてが食べられない」というわけではありません。花蕾が少し開き始めている程度で、全体的にまだ緑が濃く、茎にみずみずしさが残っている場合は、十分に加熱調理することで美味しく食べることが可能です。たとえば、細かく刻んでスープに加えたり、やや濃いめの味付けで炒め物にしたりすることで、苦味や繊維の硬さをうまくカバーできます。特に茎の部分は、皮を厚めにむいてから輪切りや細切りにすれば、甘みが残っていることも多く、料理のアクセントとして使えます。

また、伸びすぎたブロッコリーは生食には不向きですが、加工用途としては十分な可能性があります。たとえば、カレーやシチューの具として煮込む、クリーム系のグラタンに入れるなど、他の食材と合わせて食べることで、食感の変化も気になりにくくなります。加熱によって繊維が柔らかくなるため、口当たりも改善されることが多いです。

一方で、明らかに食べないほうがよいと判断すべきサインもあります。ブロッコリー全体が黄色〜茶色に変色している場合や、異臭・ぬめり・ベタつきなどがあるときは、腐敗が進んでいる可能性があります。特に、切り口が黒ずんでいたり、茎の中がスカスカだったりする状態では、すでに内部から劣化が始まっているため、安全性の観点からも食用には適しません。

いずれにしても、ブロッコリーの収穫と保存はタイミングが重要です。頂花蕾が直径10〜15cm程度で、つぼみが締まっている状態が最もおいしく食べられる時期です。それを過ぎると、味や栄養価が急速に落ちていくため、日々の観察が欠かせません。特に家庭菜園で育てている場合は、「もう少し育てよう」と待ちすぎないことが大切です。成長のピークを見極め、少しでも品質が落ちないうちに収穫・調理するのが理想です。

このように、ブロッコリーが伸びすぎた場合でも、状態を見極めて適切に加熱調理すれば、おいしく食べられるケースは多々あります。ただし、見た目やにおい、手触りなどに注意を払い、無理に食べようとせず、あくまで安全性を優先した判断を心がけましょう。

ちょっと黄色くなったブロッコリーは食べられる?

家庭で保存していたブロッコリーが、ふと気づくと花蕾の一部が黄色くなっていた――そんな経験をした方は少なくないと思います。見た目の変化に戸惑い、「もう捨てたほうがいいのか」「食べても大丈夫なのか」と迷うこともあるでしょう。しかし、ブロッコリーが少し黄色くなっただけで、すぐに食べられなくなるわけではありません。状態を正しく見極めれば、安全に、そしておいしく食べることも可能です。

そもそも、ブロッコリーのつぼみが黄色く変色する原因は、主に二つあります。ひとつは収穫後の保存期間が長くなり、鮮度が徐々に落ちてきた場合です。もうひとつは、畑や家庭菜園などで収穫が遅れてしまい、つぼみが開き始めて“花が咲きかけている”状態になっている場合です。どちらのケースも、緑色だったつぼみの部分が黄みを帯びてきて、いかにも鮮度が落ちたように見えるのが特徴です。

では、どの程度の黄色さなら問題ないのか。ここで大切なのは、色だけで判断しないということです。たとえ少し黄色くなっていても、「においに異常がない」「触った感触がしっかりしている」「ぬめりや汁気が出ていない」といった条件を満たしていれば、多くの場合は十分に加熱調理をすることで安全に食べることができます。加熱により雑菌の繁殖も抑えられ、味や食感もある程度回復することが期待できます。

特におすすめなのは、炒め物やグラタン、スープ、シチューなどの加熱調理向けレシピです。加熱によって黄色い見た目が多少和らぐこともあり、味付け次第では、鮮度の差をほとんど感じずに食べられることもあります。ただし、サラダなど生食には向きません。色味や風味が落ちているため、調理方法は慎重に選びましょう。

一方で、明らかに傷んでいるサインが見られる場合は注意が必要です。具体的には、全体が茶色や黒ずんでいる、酸っぱいようなにおいがする、指で押すとブヨブヨとしていて水っぽい、明らかにカビのような点が見えるといった状態です。このような場合、食べるのは避けたほうが無難です。加熱しても元の鮮度は戻らず、最悪の場合、食中毒のリスクを招く可能性があります。

また、見た目の問題に加えて、黄色くなったブロッコリーは栄養価も低下していることが知られています。特にブロッコリーに多く含まれるビタミンCは、時間とともに分解されやすく、鮮度が落ちることでその量は大幅に減少してしまいます。抗酸化作用が期待される成分も同様に失われやすくなり、「健康のために食べている」という方にとってはやや残念な状態かもしれません。

ただし、すべてをネガティブに捉える必要はありません。見た目が少し変わっていても、きちんと判断し、無駄にせず食べきることは、食品ロスの削減にもつながります。見極める目を持ち、使えるものは上手に工夫して調理する。そうした心がけが、家庭料理の質を高める第一歩にもなります。

このように、ブロッコリーが少し黄色くなったからといって、必ずしも捨てる必要はありません。状態をよく観察し、加熱調理を中心にうまく活用することで、安全かつ美味しくいただくことができます。もちろん、購入後はなるべく早く食べ切ることが理想的ですが、やむを得ず日数が経ってしまった場合も、焦らず冷静に対応することが大切です。

ブロッコリーのどこまでが食べられますか?

ブロッコリーは見た目の印象に反して、実は非常に“捨てるところが少ない”野菜のひとつです。一般的には花蕾(からい)と呼ばれる緑色の房の部分だけを食べるイメージが強いですが、それだけにとどまらず、茎や葉までしっかりと調理して食べることができます。これを正しく理解すれば、家庭でももっと経済的で栄養価の高い食生活を送ることが可能になります。

まず最もよく利用されるのが、ブロッコリーの花蕾部分です。この部分はつぼみが密集しており、見た目にも美しく、茹でても炒めても型崩れしにくいのが特徴です。ビタミンC、ビタミンK、カリウム、食物繊維が豊富に含まれており、加熱しても栄養が比較的残りやすいため、サラダ、スープ、炒め物などさまざまな料理に活用されています。食感は柔らかく、それでいて歯ごたえもあり、万人受けしやすい部分といえるでしょう。

次に注目したいのが茎の部分です。スーパーで購入する際には、すでに短くカットされていることが多いものの、家庭菜園などでは太く立派な茎が残っている場合があります。この茎、実は花蕾に劣らず甘みがあり、調理次第で非常に美味しく食べられます。ただし、外皮は繊維質が強く、噛み切りにくいため、包丁やピーラーで厚めに皮をむくのが基本です。中の白っぽい部分は柔らかく、ほんのりとした甘さがあり、細切りにして炒め物やスープ、煮物に使うとその魅力が引き立ちます。また、スティック状にカットして蒸したり、味噌マヨネーズなどで和えると、おつまみや副菜にもぴったりです。

さらにあまり知られていませんが、葉の部分も食用に適しています。特に若くて柔らかい葉は炒め物やスープに最適で、クセが少なく、調理しやすい食材です。葉にはベータカロテンやビタミン類が含まれており、栄養価も高いため、捨ててしまうのはもったいない部位です。ただし、葉は時間が経つとしおれやすく、虫食いや変色が進みやすいため、早めに使い切ることを意識しましょう。

一方で、どの部位も無条件に「全部食べられる」と考えるのは危険です。購入後に時間が経ちすぎてしまったり、保存環境が悪かった場合には、花蕾が黄ばんでいたり、茎に空洞ができていたり、葉にカビが見られることがあります。そうした状態になった場合は無理に食べず、状態をしっかり確認してから使うことが大切です。特に茎の空洞化は栄養の偏りや水分不足などが原因で、内部の質感が悪くなっていることがあるため、調理前にカットして中まで確認すると安心です。

このように、ブロッコリーは花蕾だけでなく、茎も葉も含めて丸ごと活用できる優れた野菜です。各部位の特性を理解し、適切に下処理・調理することで、無駄なく美味しく、しかも栄養価の高い一品に仕上がります。家庭の食卓での活用だけでなく、食品ロスの削減にもつながるため、ぜひ積極的に“丸ごとブロッコリー”を取り入れてみてください。毎日の料理がもっと楽しく、豊かなものになるはずです。

ブロッコリーを抜く時期はいつですか?

ブロッコリーを栽培していると、「そろそろ株を抜いてしまっていいのか?」というタイミングの見極めに悩むことがあるかもしれません。収穫の終わりが見えた後も、株がまだ元気だったり、花蕾が小さく出続けていたりすると、判断が難しくなる場面も多いです。しかし、ブロッコリーを抜く時期は、収穫状況や今後の栽培計画に基づいて、的確に見極める必要があります。不要に株を残してしまうと、病害虫の温床になったり、次の作物に悪影響を及ぼす可能性もあるからです。

まず、一般的なブロッコリーの栽培スケジュールを振り返ってみましょう。家庭菜園では「夏まき秋冬どり」が主流で、8月から9月にかけて苗を植え付け、11月ごろから収穫期に入ります。最初に大きな「頂花蕾(ちょうからい)」を収穫した後は、株の側面から「側花蕾(そくからい)」が出てくるため、これを順次収穫しながら楽しむことができます。側花蕾は小さいものの、柔らかくて風味も良いため、見逃さずに活用したい部分です。

しかし、側花蕾の生長が止まり、目に見えて株全体の勢いが落ちてきたら、抜くタイミングが近いと考えて良いでしょう。目安となる症状には、葉が黄色くなってきた、蕾の出現間隔が空いてきた、茎が硬くなって新芽の伸びが鈍化した、などが挙げられます。こうした変化が見られるようになると、これ以上の収穫は望みにくく、撤去する意味が出てきます。

また、次に別の作物を植えたい場合には、栽培計画を優先して早めに株を抜く判断をすることも大切です。ブロッコリーはアブラナ科に分類されるため、連作障害が起きやすく、同じ科の野菜(キャベツ・カリフラワー・小松菜など)を連続して植えると、病気のリスクが高まります。抜いた後は堆肥を入れて土壌を休ませるか、他の科の作物(ナス科やマメ科など)を組み合わせて育てるようにしましょう。作付けスケジュールが詰まっている場合は、側花蕾の収穫途中でも見切って撤去する判断が必要です。

一方で、寒冷地や霜が頻繁に降りる地域では、季節の進行に応じた撤収も必要です。冬場の冷え込みが厳しくなると、株が凍結したり、根が痛んでしまったりすることもあるため、まだ側花蕾が育っているように見えても、2月〜3月初旬には思い切って収穫・撤去を終えるのが安全策です。特に霜が強い地域では、株全体が一夜で傷んでしまうこともありますので、「ギリギリまで待つ」よりも、「元気なうちに処理する」方が品質の良い状態で終えることができます。

また、抜き取った株の処理方法にも注意が必要です。そのまま放置してしまうと、アオムシやヨトウムシといった害虫の隠れ場所になることがあります。できれば、抜いた後はすぐに畑の外へ運び出すか、堆肥化する前に天日でよく乾燥させてから処理するようにしましょう。そうすることで、害虫や病原菌の発生を防ぎ、翌年の栽培にも良い影響を与えます。

このように、ブロッコリーを抜く時期は「もう収穫の見込みがない」と判断できたとき、または「次の作付けに切り替える」タイミングが適しています。栽培を終えたあとの株や土壌の管理まで含めて丁寧に対応することで、家庭菜園全体の効率と質が高まります。毎年繰り返し育てたい野菜だからこそ、終わりの処理まできちんと意識しておくことが大切です。

ブロッコリーを小さくするにはどうしたらいいですか?

ブロッコリーを料理に使う際、「房が大きすぎて食べにくい」「加熱にムラが出てしまう」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。特に子どもがいる家庭や、お弁当に入れるときなどは、小さくカットした方が見た目も可愛らしく、食べやすさもアップします。ここでは、ブロッコリーを小さくカットする際の具体的な手順とポイントについて、わかりやすく解説します。

まず、ブロッコリーは「花蕾(からい)」と呼ばれる小さなつぼみが密集しており、さらにその下には複雑に分かれた茎があります。この構造を理解することで、無理に力を入れずに、自然な形で小分けにすることが可能です。

カットの際は、はじめに全体を縦に持ち、花蕾の付け根部分に注目します。大きな房ごとに分けたあと、さらに細かく切りたい場合は、房の根元にナイフを斜めに入れて、分岐点からカットするのがコツです。いきなり花蕾の表面から切り込もうとすると、ボロボロと崩れやすく見た目が悪くなるうえ、加熱中にくずれやすくなります。可能であれば、茎から刃を入れて分ける方法を意識しましょう。

さらに小さく整える場合には、包丁だけに頼らず、手で裂いて分ける方法も効果的です。ブロッコリーは繊維の方向に沿って裂けるので、丁寧に手で分ければ自然な丸みが保たれ、料理にしたときの見栄えも良くなります。特にサラダやピクルスなど、見た目が重視される料理では有効な手法です。

また、用途に応じてカットサイズを変えることも忘れてはいけません。たとえば、炒め物やスープで使用するなら少し大きめに、お弁当やサラダであれば3cm以下のひとくちサイズにするのが適しています。加熱時間とのバランスを考えることで、食感や風味を最大限に引き出すことができます。

茎の部分も見逃さずに活用しましょう。中心の太い茎は、外側の皮を厚めにむいてからスティック状や薄切りにすると、食感がよくなり、見た目も統一感が出ます。茎は硬さがあるため、特に小さく切ることで加熱時間が短くなり、他の具材との調和もとりやすくなります。

ちなみに、ブロッコリーを小さく切った後は、下茹での際に火を通しすぎないよう注意が必要です。あまりに細かくカットしたものは加熱が早く進むため、湯に入れる時間は1分程度が目安です。茹で過ぎると食感が損なわれ、見た目も黄ばみやすくなります。

このように、ブロッコリーを小さくする際は、カットの方向・道具の使い方・料理との相性を踏まえて丁寧に処理することが、美味しさと見た目を両立するコツです。見た目の美しさだけでなく、食感や味のなじみ方も変わってくるため、ちょっとした工夫で料理全体の完成度がぐっと高まります。

ブロッコリー成長しすぎを防ぐ育て方

ブロッコリーが成長したらどうすればいいですか?

ブロッコリーの追肥は何回くらいすればいいですか?

ブロッコリーの肥料不足の症状は?

ブロッコリーのつぼみがなかなか大きくならないのはなぜですか?

ブロッコリー栽培で失敗した例は?

ブロッコリーを食べると身長は伸びますか?

ブロッコリーの食べすぎはどれくらいからですか?

ブロッコリーが成長したらどうすればいいですか?

ブロッコリーが順調に育ち、葉が青々と茂り始めると、いよいよ「収穫」という最終ステップが見えてきます。しかし、ブロッコリーはただ放っておけばよいというものではなく、成長が進んだ段階では「いつ・どうやって・その後どう扱うか」という点に細やかな注意が必要です。収穫のタイミングを逃すと、せっかく育てたブロッコリーの味や品質が大きく損なわれてしまうこともあります。

まず意識したいのが、収穫の適期を見極めることです。ブロッコリーの収穫タイミングは、頂花蕾(てっぺんの蕾)が直径10〜15cm前後になり、つぼみがしっかりと締まっている状態が目安です。つぼみの粒がふくらんできた段階で「もう少し様子を見よう」と思いがちですが、この判断は非常にリスクが高いです。そのまま数日でも放置すると、黄色い花が咲き始め、風味が落ち、繊維質が増して硬くなります。実際、見た目にはまだ大丈夫そうに見えても、中では老化が進んでいる場合があるため、収穫は“早め”が基本と考えてください。

収穫は朝の涼しい時間帯に行うのが最適です。気温が上がると、植物内の水分が蒸散してしまい、花蕾の鮮度が落ちやすくなります。用意するのは清潔な包丁やナイフで、茎を斜めにカットするのがポイントです。斜めに切ることで切り口に雨水などが溜まりにくくなり、病気や腐敗のリスクを抑えることができます。また、茎の高さは、側枝が残るように5〜10cmほど残して切ると、後に側花蕾(わき芽)が育ちやすくなるため、長期間収穫を楽しめます。

そして、収穫後には追肥を行うことも忘れてはいけません。頂花蕾を収穫した後も株が元気であれば、側枝から小さなつぼみが次々に出てきます。このタイミングで適量の追肥を施すことで、側花蕾の発育が促進され、数週間にわたって断続的に収穫が可能となります。側花蕾は頂花蕾よりも小ぶりですが、柔らかく風味も豊かで、炒め物やスープなど幅広く活用できます。

収穫したブロッコリーは適切に保存することで、味と栄養を長く保つことができます。常温ではすぐに劣化が進むため、必ず冷蔵保存を基本とし、湿らせた新聞紙やキッチンペーパーで包んでポリ袋に入れ、野菜室に立てて保存します。この方法で3〜5日は新鮮さを保つことが可能です。さらに、下茹でしたうえで冷凍保存しておけば、使いたいときにすぐに料理に活用でき、非常に便利です。

なお、収穫後の茎の状態にも注目しておきましょう。大きく育った株では茎がかなり太くなっていることがありますが、そのままでは外皮が硬く、食べにくいことがあります。皮を厚めにむいて、内側の柔らかい芯の部分を利用すると、食材として無駄なく活用できます。この芯は甘みがあり、サラダや炒め物にもよく合います。

このように、ブロッコリーが成長したら「収穫のタイミングを逃さないこと」「適切な切り方と処理を行うこと」「その後の保存と追肥による継続収穫」という一連の流れを丁寧に管理することが大切です。こうした細やかなケアが、市販のブロッコリーに負けない美味しさと収穫量を実現する鍵になります。家庭菜園だからこそできる、新鮮で贅沢な味わいをしっかりと楽しむために、成長後の対応を正しく行いましょう。

ブロッコリーの追肥は何回くらいすればいいですか?

ブロッコリーを元気に育てていくうえで、追肥のタイミングと回数はとても重要な要素です。元肥(植え付け前に土に混ぜる肥料)だけで育てるのは難しく、特に花蕾をしっかりと育てるためには、成長に応じた栄養補給が欠かせません。追肥を適切に行えば、花蕾のサイズや収穫時期に大きな違いが出てきます。

一般的には、追肥の回数は2〜3回が目安です。ただし、これは一律ではなく、栽培環境や品種、天候によって前後することもあります。大切なのは「決まった回数を守る」ことよりも、「生育の様子を見て判断する」柔軟な姿勢です。

まず1回目の追肥は、定植(苗を植えてから)10日〜2週間後が適しています。この時期になると、根がしっかりと土に活着し、いよいよ地上部の成長が本格化します。まだ株は小さいですが、このタイミングで窒素を中心とした肥料を与えることで、葉や茎の発育がスムーズに進み、のちに花蕾をしっかり支える株になります。肥料は株元から5cmほど離れたところに軽く撒き、土と混ぜるようにすると吸収効率が良くなります。

次に2回目の追肥は、葉がしっかりと広がり始めた頃、つまり花蕾が形成される直前の段階です。この時期は、目に見える変化が少ないものの、植物内部ではつぼみを作るための準備が着実に進んでいます。このタイミングで栄養が不足していると、つぼみが小さくまとまらなかったり、形が不揃いになったりする恐れがあります。そのため、2回目の追肥は、株の勢いを見ながら遅れずに行うことが大切です。

さらに、状況によっては3回目の追肥が効果的になることもあります。寒冷地での栽培や、側花蕾(頂花蕾の収穫後に出てくる小さな脇芽)を長く楽しみたい場合などがその例です。3回目の追肥は、収穫後の株がまだ元気なうちに行うと、側枝の成長が促され、結果として収穫期間を延ばすことができます。ただし、気温が下がりすぎると成長が止まってしまうため、タイミングは遅らせないよう注意が必要です。

ここで気をつけたいのが、「追肥のやりすぎ」による副作用です。特に窒素の過剰投与は、葉ばかりが大きく茂ってしまい、肝心の花蕾が育たない「つるぼけ」という状態を引き起こす原因になります。こうなると、見た目は立派でも収穫量が減り、味も劣化してしまいます。追肥の量は、一般的な化成肥料で1株あたり10~20g程度を目安に、土壌の状態や葉色を見ながら加減することが重要です。

また、追肥は肥料の種類によって効果の出方が異なります。即効性のある化成肥料は効果が早く現れますが、持続性が短いため回数が必要になる場合があります。逆に、有機質肥料を使用する場合はゆっくりと効いてくるため、やや早めの施用が効果的です。

このように、ブロッコリーの追肥は「何回」という数字だけにとらわれず、株の成長段階や環境の変化に応じて調整していくことが成功の鍵になります。しっかりと観察を重ね、必要なタイミングで必要な栄養を補うことで、花蕾は大きく育ち、美味しいブロッコリーの収穫へとつながっていきます。

ブロッコリーの肥料不足の症状は?

ブロッコリーの栽培において「肥料不足」は見落とされがちなトラブルの一つですが、実際には生育全体に深刻な影響を及ぼす要因です。特にブロッコリーは比較的多くの栄養を必要とするため、肥料の適切な管理が不十分だと、目に見える形で成長が滞ったり、最終的な収穫に影響が出たりします。

まず肥料不足を疑うべき明確なサインが、「葉の色の変化」です。健康なブロッコリーは、濃い緑色で光沢のある葉を持っていますが、栄養が不足し始めると特に下葉から黄色く変色していきます。この症状は主に窒素が足りていないことによって起こるもので、葉の色が薄くなる、葉脈とのコントラストが目立つ、といった変化が見られます。最初は下葉だけに現れていた変色が、進行すると株全体に広がってしまうため、早期発見が重要です。

次に注目すべきは、成長スピードの鈍化です。十分な肥料がある状態であれば、ブロッコリーは比較的スムーズに背丈を伸ばし、太い茎と大きな花蕾を形成します。しかし肥料が不足すると、茎が細く貧弱になり、花蕾のサイズも小さく、まとまりのない形に育つことがあります。また、側花蕾の数が極端に減ったり、育ってもすぐに硬くなってしまったりするケースも報告されています。

さらに見逃されやすいのが、「茎の内部に空洞ができる」現象、いわゆる**空洞症(くうどうしょう)**です。これはカルシウムやホウ素といった微量要素の不足が原因で起こることが多く、外見上は正常に見える株でも、収穫して切ってみると茎の内部がスカスカになっていることがあります。空洞症は見た目の問題だけでなく、病原菌が侵入しやすくなる原因にもなるため、放置は危険です。

これらの症状を回避するためには、「追肥」だけに頼るのではなく、栽培のスタート時点である土づくりの段階からの栄養管理が非常に重要です。元肥として堆肥や有機肥料を適量入れておくことで、土の栄養バランスが安定し、肥料切れによる初期トラブルを予防できます。また、定植後は植物の成長に合わせて適宜追肥を行い、栄養が切れないよう注意します。

一方で、肥料不足と似た症状は他にも存在します。例えば水不足や日照不足でも成長が遅れるため、肥料の影響なのか、環境要因なのかを正確に見極める必要があります。ここで大切なのが「土の様子を見る」ことです。表面が極端に乾いていないか、排水性が悪くて湿りすぎていないか、あるいは株が込み合って日光が遮られていないかなど、複数の視点からチェックする姿勢が求められます。

肥料不足は単に成長が遅れるだけでなく、最終的には「花蕾が育たず、収穫ゼロ」という最悪の事態につながることもあります。しかし、日常的な観察と適切なタイミングでの施肥により、こうしたリスクは大きく軽減できます。

このように、ブロッコリーの肥料不足は葉や茎、つぼみなどの「見た目」にも、茎の中といった「目に見えにくい部分」にも明確なサインとして現れます。大切なのは、栽培の初期段階から土壌と肥料に意識を向け、定期的な観察で変化を見逃さないことです。ブロッコリーは手をかけただけ応えてくれる野菜です。だからこそ、肥料の管理は収穫までの重要なカギとなります。

ブロッコリーのつぼみがなかなか大きくならないのはなぜですか?

ブロッコリーを育てていると、「葉は元気に育っているのに、つぼみ(花蕾)がなかなか大きくならない」と悩む方は少なくありません。実は、つぼみの成長が遅れたり、十分に育たなかったりする原因は、単一ではなく複数の要素が複雑に絡み合っていることが多いです。

まず考えられるのは、栄養バランスの偏りです。ブロッコリーのつぼみが育つためには、窒素だけでなくリン酸やカリウムなどのバランスが整った肥料が必要になります。特にリン酸は「花や実を育てる」役割があり、不足すると花蕾がうまく形成されなかったり、サイズが小さいまま止まってしまったりします。逆に窒素だけが過剰になると、葉や茎ばかりが育ってしまう「つるぼけ」と呼ばれる状態に陥りやすくなります。これは見た目に立派な葉が茂るため、一見順調に育っているように見えますが、実際には花蕾が発達せず、収穫に至らないという典型的な失敗例です。

加えて、水分不足や過剰な乾燥もつぼみの成長を妨げる要因です。ブロッコリーは比較的水を必要とする作物ですが、水はけの悪い場所や極端に乾燥した土では根の吸収力が落ち、栄養をうまく取り込めなくなります。その結果、花蕾の形成が遅れたり、小さくまとまってしまったりするのです。特に夏の終わりから秋にかけての乾燥する気候下では、朝晩の水やりやマルチングによる保湿が効果的です。

日照不足や過密栽培も無視できません。ブロッコリーは日光をよく浴びることで、光合成が活発になり、十分なエネルギーが花蕾の成長に使われます。しかし、日陰の多い場所や、株間が狭くて葉が重なり合ってしまうような環境では、光が十分に当たらず、結果としてつぼみの成長が鈍くなります。少なくとも1日5時間以上は直射日光が当たる場所で育てるのが理想です。

さらに見逃せないのが、定植(苗の植え付け)のタイミングです。ブロッコリーの栽培では、気温の変化が成長に大きく影響します。気温が高すぎる時期や、逆に寒さが早く訪れる地域で遅めに植えた場合、つぼみの形成が間に合わず、そのまま成長が止まってしまうことがあります。特に秋冬に収穫を目指す場合、8月下旬〜9月上旬ごろには定植を終えておくことがひとつの目安です。

そしてもう一つ、栽培品種の特性も忘れてはいけません。ブロッコリーには早生(わせ)、中生(なかて)、晩生(おくて)といった品種があり、それぞれ最適な栽培時期や日数が異なります。例えば、早生種を遅く植えると、十分なつぼみができる前に気温が下がってしまい、うまく育ちません。逆に晩生種を早く植えすぎても高温で生育不良になることがあります。

このように、ブロッコリーのつぼみがなかなか大きくならない背景には、「肥料のバランス」「水分管理」「日照の確保」「適期の定植」「品種選び」といった複数の要素が影響しています。どれかひとつでも大きく偏ると、つぼみの発育に影響を与えてしまいます。

対策としては、まず栽培前の土壌チェックと適切な元肥の投入、そして定期的な追肥の見直しを行うことが大切です。加えて、株間をしっかりと確保し、風通しと日当たりの良い環境を作ること、そして地域の気候に合った品種と栽培時期を選ぶことが、つぼみを大きく育てるための基本となります。

丁寧な観察と適切な管理を重ねることで、ブロッコリーは立派なつぼみをつけてくれます。失敗を恐れず、ひとつひとつの過程を見直すことが収穫の成功につながるのです。

ブロッコリー栽培で失敗した例は?

ブロッコリーの栽培は一見シンプルに思えるかもしれませんが、実際には細かい管理が必要で、初心者はもちろん、経験のある方でも思わぬところでつまずくことがあります。そこで、ありがちな失敗の具体例をもとに、どのような点に注意すべきかを詳しく解説します。

まず特に多いのが、「収穫のタイミングを逃す」ケースです。ブロッコリーはつぼみ(花蕾)がギュッと締まっている時が最もおいしく、栄養価も高い状態です。しかし、気づかないうちに成長が進み、数日で黄色い花が咲き始めてしまうことがあります。花が咲いてしまうと、つぼみが硬くなり、味にも苦味が出て食感が落ちてしまいます。特に家庭菜園では収穫時期を見極めるための「収穫サイン」を毎日確認しないと、あっという間にピークを逃してしまいます。

次に、「肥料の与え方に関するミス」も非常に多く見られます。例えば、元肥(植える前に混ぜておく肥料)が少なすぎると、株自体が大きくならず、つぼみも十分に形成されません。また、逆に追肥を頻繁に与えすぎると、葉ばかりが大きく成長し、肝心の花蕾が育たない「つるぼけ」状態になります。こうしたバランスの悪い栽培は、見た目は良くても収穫ができないという事態を招きます。特に市販の化成肥料を使う場合は、記載されている分量を厳守することが大切です。

「苗の植え付け時期のズレ」も見落とされがちなポイントです。ブロッコリーは冷涼な気候を好む野菜であるため、定植(苗を畑に植えること)のタイミングが遅れると、成長途中で寒さに当たってしまい、生育が止まることがあります。たとえば、真夏に種をまいて初秋に植え付けるスケジュールが一般的ですが、地域によっては8月下旬を過ぎると間に合わなくなることもあります。こうしたズレが花蕾の形成を阻害し、結果的に収穫ゼロという残念な結果につながることも少なくありません。

また、「水管理の甘さ」によるトラブルもよくあります。ブロッコリーは湿度の高い状態が続くと、根腐れを起こしやすくなります。特にプランター栽培では、排水性の悪い土を使っていたり、鉢底石を敷かないことで根に水が溜まりやすくなるのが原因です。一方、極端に乾燥させると成長が止まり、つぼみが形成されなかったり、奇形になったりすることもあるため、適度な水分管理が求められます。

さらに、「害虫対策が不十分」という問題も見逃せません。ブロッコリーはアブラナ科の野菜であるため、アオムシ、ヨトウムシ、コナガなどの害虫の被害に遭いやすい特徴があります。葉の裏に卵を産みつけられることも多く、気づかないうちに幼虫が葉を食い荒らし、株全体が弱ってしまうことがあります。農薬に頼らずに育てたい場合は、防虫ネットの設置や手作業での除去が欠かせません。

これらの失敗例は、どれも日々の観察と基本的な管理の積み重ねで防ぐことができます。栽培の各ステップで注意点を把握しておけば、無理なく立派なブロッコリーを収穫することが可能です。むしろ、失敗を経験すること自体が、栽培技術を深める良いきっかけになるとも言えるでしょう。

このように、ブロッコリーの栽培では「気候」「肥料」「水」「収穫」「害虫」という5つのポイントを意識し、毎日の変化を見逃さずに対応することが、成功のカギを握っています。

ブロッコリーを食べると身長は伸びますか?

「ブロッコリーを食べると身長が伸びる」と聞くと、まるで魔法のように感じるかもしれません。しかし、実際にはブロッコリーそのものが身長を直接的に伸ばす効果を持っているわけではありません。とはいえ、ブロッコリーは“成長を支えるための栄養素”を豊富に含んでいる野菜であり、特に成長期の子どもにとってはとても心強い食材のひとつです。

まず注目すべきは、ブロッコリーに含まれるビタミンKやカルシウム、マグネシウムといった骨の形成に不可欠な栄養素です。これらは骨の成長を助け、骨密度を高めるために役立ちます。たとえばカルシウムは骨の主成分であり、ビタミンKはそのカルシウムを骨に定着させるサポートをする働きがあります。さらにマグネシウムは骨の柔軟性を保ち、成長過程における骨折や関節トラブルを防ぐのにも効果的です。

また、ビタミンCも豊富に含まれている点にも注目するべきです。ビタミンCはコラーゲンの合成に必要で、コラーゲンは骨や軟骨、皮膚など体のあらゆる組織に関係しています。これにより、骨や関節の柔軟性を高め、骨の健やかな成長を後押しすることが期待できます。

一方で、身長が伸びるために欠かせないのは「栄養」だけではありません。十分な睡眠、適度な運動、規則正しい生活といった習慣も欠かせない要素です。成長ホルモンは主に深い眠りのときに分泌されるため、夜更かしが多い生活をしていると、せっかく栄養を摂っても成長に活かされにくくなってしまいます。また、ジャンプ運動やかかと落としなど、骨に軽い刺激を与える運動も成長を促す要因になります。

そしてもう一つ見逃せないのが、ブロッコリーに含まれる抗酸化成分です。スルフォラファンやルテインといった成分は、細胞の老化を防ぎ、体の代謝を整える働きがあります。これにより、体内環境が整い、ホルモン分泌がスムーズになりやすくなります。つまり、成長ホルモンの働きを間接的にサポートする役割を果たしてくれるのです。

このように、ブロッコリー自体が身長を「直接的に伸ばす」ものではありませんが、成長を支えるために必要な栄養素や体内環境の改善には大きく貢献すると言えます。特に、インスタント食品や糖質過多の偏った食事をしている場合、ブロッコリーのような栄養価の高い野菜を取り入れることで、成長の遅れを防ぐ手助けにもなります。

食べ方としては、加熱しすぎない程度に蒸すか、軽く茹でてサラダやおかずとして添えるのがおすすめです。ブロッコリーの苦味が気になるお子さんには、チーズやツナと和えたり、スープやグラタンに混ぜたりすると食べやすくなります。

つまり、ブロッコリーは単なる付け合わせではなく、「成長期の土台をつくる栄養源」として意識して取り入れるべき野菜です。ほかの食材や生活習慣と組み合わせながら、子どもたちの健やかな成長をサポートしていきましょう。

ブロッコリーの食べすぎはどれくらいからですか?

ブロッコリーは非常に栄養価が高く、健康的な食事に欠かせない野菜のひとつです。しかし、どれほど体によいとされる食材であっても「摂りすぎ」は避けたいものです。では、具体的にどのくらいからが“食べすぎ”になるのでしょうか。

目安としては、1日あたり200g以上を毎日継続して食べるような習慣は、体への負担が出始める可能性があります。200gというと、大きめの房で4〜5房程度に相当します。たまにこれくらい食べる分には問題ありませんが、それが毎日となると注意が必要です。

まず知っておきたいのが、食物繊維の影響です。ブロッコリーには水溶性・不溶性の食物繊維がバランスよく含まれており、腸内環境を整えるのに役立ちます。ただし、摂りすぎると、腸内でガスが発生しやすくなり、膨満感やおならが増える、ひどい場合は腹痛や下痢を引き起こすこともあります。特に生で大量に食べた場合、加熱によって和らぐはずの繊維の硬さや刺激がそのまま残るため、消化に時間がかかってしまいます。

また、甲状腺への影響にも注意が必要です。ブロッコリーには「ゴイトロゲン」という成分が含まれています。これは摂取量が多すぎると、ヨウ素の吸収を妨げる作用があり、甲状腺機能の低下を引き起こす可能性があるとされています。特に、もともと甲状腺に疾患を抱えている人が毎日大量に生のブロッコリーを摂取するようなケースでは、影響が現れやすくなるため注意が必要です。ただし、通常の量では大きな問題にはなりにくく、加熱によってゴイトロゲンの活性はある程度抑えられます。

他にも、ビタミンKが豊富に含まれている点も見落とせません。これは血液を固める働きがあるため、ワルファリンなどの抗血栓薬を服用している人にとっては、摂取量の急な変化が薬の効き方に影響する可能性があります。医師の指導のもとで調整することが求められます。

一方で、適量のブロッコリーは間違いなく健康に役立ちます。ビタミンC、葉酸、スルフォラファンといった成分には、免疫力の強化や抗酸化作用、がん予防効果などが期待されており、さまざまな研究でもその効果が示されています。

では、どのくらいが“適量”かというと、1日あたり100~150g程度を目安にするとよいでしょう。この量であれば、体に負担をかけることなく、必要な栄養素をしっかりと摂取できます。さらに、蒸したり、軽く茹でたりすることで、胃腸への負担を減らしつつ、栄養の吸収率も高まります。

このように、ブロッコリーは「多く食べれば食べるほど良い」というわけではありません。栄養バランスを意識しながら、他の野菜や食材と組み合わせて取り入れることで、より安全かつ効果的に健康を支えることができます。日々の食事の中で無理なく継続できる適量を意識することが、最も重要なポイントです。

ブロッコリー 成長しすぎ を防ぐために知っておきたいポイントまとめ

成長しすぎたブロッコリーは食感や風味が落ちるが加熱調理で活用できる

花が咲いた場合は苦味が強くなり食べにくくなる

花蕾がバラける前に早めに収穫するのが理想

茎が空洞になっている場合は品質が落ちているサイン

加熱調理を前提にスープや炒め物などに使うとよい

黄色くなった花蕾も異臭やぬめりがなければ加熱で食べられる

生食には不向きだがグラタンや煮込み料理に向いている

葉や茎も皮をむけば十分活用できる

収穫適期は花蕾の直径が10〜15cmで締まりがあるとき

成長ピークを逃すと栄養価や食味が大きく低下する

栽培では日々の観察と収穫時期の見極めが重要

頂花蕾収穫後も側花蕾が育つため追肥と管理を続ける

明らかに変色や異臭がある場合は食用を避けるべき

食品ロスを防ぐためにも判断力と工夫が求められる

成長を見越して早め早めの収穫と調理計画を立てることが大切