長ネギが辛い原因から、5〜10分でできる辛味抜きの方法まで解説。水にさらす時間、氷水やレンジの使い分け、甘く仕上げるコツも紹介します。

長ネギを料理に使ったとき、「思ったより辛い」「薬味にしたらツーンと刺激が強かった」などと感じたことはありませんか。実は、この辛さにはきちんとした科学的な理由があります。長ネギが辛く感じるのは、切った瞬間に細胞が壊れ、そこから発生する「硫化アリル」という成分が原因です。硫化アリルは鼻や舌、喉の粘膜を刺激し、独特の辛味やツンとした香りを生み出します。けれどもこの成分は、加熱や水にさらすことで分解されやすく、調理法を少し工夫するだけで驚くほど味わいが変わるのです。

この記事では、「長ネギが辛いのはなぜ?」という基本の疑問からスタートし、辛味が生まれるメカニズムをわかりやすく解説します。その上で、「長ネギが辛いときの対処法は?」「辛い ネギ 見分け方」「長ネギ 辛い 部分」といったテーマを通して、辛さをコントロールするコツを紹介していきます。どの部分が特に辛いのか、どんな見た目のネギを選ぶと辛味が少ないのかなど、日常の買い物にも役立つ知識をまとめています。

さらに、料理に活かせる実践的な方法も詳しく取り上げます。電子レンジを使ったネギ 辛味 とる レンジ 時間の目安や、水にさらすことで辛味を抜く際のネギ 水にさらす 時間、最適な**ネギ 辛味抜き 水 何分?**など、失敗しない具体的な時間設定も紹介。特に、生のまま食べる薬味ねぎや白髪ねぎでは、「長ネギを水にさらすとどうなる?」「長ネギを氷水につけるとどうなる?」といった処理の仕方が味に大きく影響します。冷たい氷水を使えば、辛味が和らぐだけでなく、食感がシャキッとして見た目も美しくなります。

また、「長ネギを甘くするにはどうしたらいいですか?」という疑問にも、加熱のコツや保存の工夫を交えて解説します。火を通すことで硫化アリルが分解され、糖分が引き出されてとろけるような甘さに変わる理由も紹介。焼く・煮る・蒸すといった調理法の違いで、辛味と甘味のバランスを自在に操る方法を学べます。

加えて、意外と知られていない「味噌汁にネギは入れてはいけない理由は?」にも触れます。これは味の相性だけでなく、ネギの成分が他の具材の栄養吸収を妨げるケースがあるためです。タイミングや組み合わせを少し変えるだけで、味噌汁の風味や栄養価を保つことができます。

そして、関西などでよく使われる「青ネギは生だと辛いですか?」という疑問にも答えます。青ネギは白ネギよりも辛味が出やすい傾向にありますが、品種や処理の仕方次第で香り豊かに仕上げることも可能です。

このように、長ネギの辛味は「悪者」ではなく、使い方次第で料理の印象を大きく変える魅力的な要素でもあります。辛味を抑えて甘く仕上げることも、逆にピリッとした刺激を活かすことも自由自在。この記事を通して、あなたが「長ネギが辛い」と感じたとき、その原因や対処法を理解し、自分の好みに合わせた味わいを作れるようになるはずです。

記事のポイント

長ネギが辛く感じる原因と硫化アリルの働きについて理解できる

辛いネギの見分け方や部分ごとの特徴を把握できる

水やレンジを使った辛味の抜き方と適切な時間を学べる

長ネギを甘くする調理法や保存のコツを理解できる

長ネギが辛い原因と見分け方

長ネギが辛いのはなぜ?

辛い ネギ 見分け方

長ネギ 辛い 部分

味噌汁にネギは入れてはいけない理由は?

長ネギを水にさらすとどうなる?

長ネギが辛いのはなぜ?

長ネギが辛く感じる最大の原因は、「硫化アリル」という成分にあります。硫化アリルはネギや玉ねぎ、ニンニクなどの「香味野菜」に共通して含まれている成分で、もともとネギの細胞内では無害な形で存在しています。ところが、包丁で切ったり手で刻んだりして細胞が壊れると、内部の酵素が反応して硫化アリルが生成されます。このときに生まれる揮発性の刺激物質が、口や鼻、目を刺激して「ツーン」とした辛さや涙を誘発するのです。

硫化アリルは、ネギの「防御反応」の一つともいえます。植物にとっては、外敵(虫や微生物)から身を守るための天然の防御物質です。そのため、細胞が傷つくほど多く発生し、より強い刺激を出すという仕組みになっています。つまり、ネギを細かく刻むほど細胞が多く壊れ、硫化アリルの量が増えるため、結果として辛味が強くなるのです。逆に、切り方を工夫することで辛味をコントロールすることもできます。例えば、斜め切りや大きめのぶつ切りにすると細胞の破壊が少なく、辛味が抑えられます。

また、この辛味成分は温度にも非常に敏感です。硫化アリルは加熱に弱く、熱を加えることで化学的に分解され、辛味が減少し、代わりに自然な甘味が引き出されます。焼きネギや煮込み料理にしたときに感じる「とろけるような甘さ」は、まさに硫化アリルが変化した結果です。この性質を活かせば、同じ長ネギでも、生では辛く、火を通せば甘くとろけるような味わいを楽しむことができます。

一方で、辛味の感じ方には個人差もあります。硫化アリルは揮発性が高いため、鼻や舌の粘膜が敏感な人ほど強く感じやすい傾向にあります。また、収穫後の鮮度や保存状態によっても辛味の強さは変わります。新鮮な長ネギほど水分が多く、硫化アリルが活性化しやすいため辛味が強くなりますが、時間が経つと成分が揮発して穏やかになります。

さらに、季節や育て方によっても辛味の度合いが変化します。寒い冬に育った長ネギは、低温から身を守るために糖分を蓄えやすく、甘味が強くなります。一方、夏場の長ネギは高温の影響で硫化アリルの生成が活発になり、辛味が強く出る傾向にあります。つまり、「辛い長ネギ」と「甘い長ネギ」の違いは品種よりも環境要因によるものが大きいのです。

生で食べるときに辛味を抑えたい場合は、刻んだネギを2〜3分ほど水にさらす、または10分程度空気にさらしておくと良いでしょう。これによって硫化アリルがある程度揮発・分解され、刺激がやわらぎます。氷水を使うとさらに食感がシャキッとし、香りも引き締まります。

このように、長ネギの辛さは単なる「品種の特徴」ではなく、切り方・加熱方法・鮮度・季節といった複数の要素によって変化します。ネギの辛味成分を理解すれば、料理の目的に合わせて「ピリッとした刺激を活かす」か「甘味を引き出す」かを自在にコントロールできるようになります。

辛い ネギ 見分け方

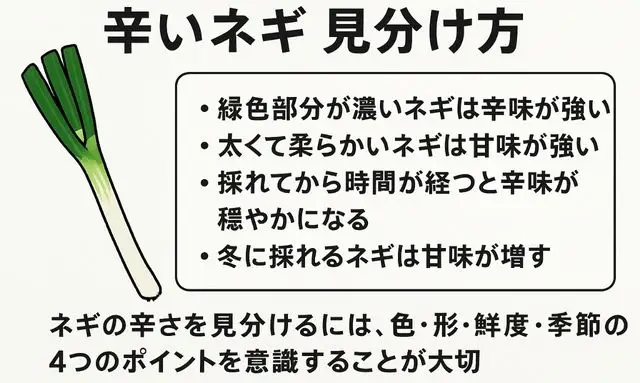

ネギの辛さを見分けるには、色・形・鮮度・季節の4つのポイントを意識することが大切です。辛味の強さは品種による違いもありますが、見た目や状態からある程度判断することができます。特に長ネギの場合、同じ1本の中でも辛味の強い部分と甘味の強い部分が混在しているため、外見をよく観察するだけでも料理の仕上がりを大きく左右します。

まず注目すべきは「色」です。緑の部分が濃く鮮やかなネギほど、辛味成分である硫化アリルを多く含んでいます。硫化アリルは、ネギが外部からの刺激(紫外線や気温差など)を受けるほど増える傾向にあります。したがって、露地栽培などで太陽をしっかり浴びた青ネギや葉ネギは、風味が強く、ピリッとした刺激を感じやすい特徴があります。逆に、白い部分が長く、やや太めのネギは辛味が少なく、加熱すると自然な甘味が引き立ちます。白ネギや下仁田ネギなどはこのタイプにあたり、焼き物や煮物に向いています。

次に「形」も重要な判断材料です。ネギの白い部分が細く締まっているものは、細胞が密で辛味成分が濃縮されていることが多く、切った瞬間にツンとした刺激が強く出ます。一方、太く柔らかいネギは水分を多く含んでおり、辛味が穏やかで甘味が出やすい傾向にあります。

「鮮度」も辛味に大きく関係します。採れたてで葉先までピンと張っているネギは、硫化アリルが活性化しており辛味が強めです。反対に、少し時間が経ってしおれているネギは辛味が落ち着き、風味がややまろやかになっています。スーパーなどで購入するときは、白い部分が真っすぐでハリがあり、表面にツヤとみずみずしさがあるものを選ぶと良いでしょう。また、緑と白の境目がはっきりしているものは、新鮮で味が締まっている証拠です。

さらに見落とされがちなのが「季節」です。寒い時期に収穫された冬ネギは、寒さから身を守るために糖分を多く蓄えるため、自然と甘味が増します。逆に、夏場に採れるネギは辛味が強く、シャープな風味が特徴です。季節ごとの味わいの違いを理解しておくと、料理に合わせた選び方がしやすくなります。

このように、ネギの辛さは見た目や鮮度、さらには季節によっても変化します。辛味を活かして料理全体を引き締めたいなら、濃い緑色でハリのある葉の部分を。まろやかで甘みのある味を求めるなら、太くて白い根元部分を中心に使うと良いでしょう。見た目を少し意識するだけで、料理の味わいがぐっと変わります。

長ネギ 辛い 部分

長ネギの辛さは、部位によって大きく異なります。特に辛味が強く出やすいのは、白い部分の根元付近です。この部分には、刺激のもととなる「硫化アリル」という成分が最も多く含まれています。硫化アリルはネギの細胞が壊れることで発生する揮発性の物質で、切った瞬間に空気中に広がり、鼻や目にツンとくる独特の刺激を与えます。特に、根元に近いほど細胞が密で、この成分が凝縮されているため、包丁を入れた途端に強い辛味や香りを感じるのです。

一方で、緑の葉先部分は辛味が穏やかで、風味がややマイルドです。この部分には硫化アリルの含有量が少なく、代わりにビタミンA・ビタミンC・βカロテン・カルシウムなどの栄養素が豊富に含まれています。辛味よりも香りを楽しみたい料理、例えば炒め物や薬味、スープの仕上げなどに適しています。緑の部分は香りが強い一方で、白い部分のような刺激的な辛さは少ないため、全体の味を引き締める役割を果たします。

ただし、同じ長ネギでも調理方法によって辛味の出方は大きく変化します。白い部分は生のままだと非常に辛く感じますが、加熱することで硫化アリルが分解され、甘味のある成分(アリインなど)に変化します。焼きネギや煮込み料理に使うと、まるで別の野菜のようにとろける食感とやさしい甘さが引き出されます。焼き鳥のねぎまやすき焼きに白い部分が使われるのは、この甘味変化を活かした調理法だからです。

一方で、緑の部分は加熱しすぎると香りが飛んでしまうため、短時間の加熱が適しています。炒め物やスープの仕上げにさっと加えることで、香りを活かしながら程よい風味を残せます。また、刻んで生のまま薬味として使うと、ネギ特有の爽やかさを楽しめます。

さらに、ネギの「辛い部分」を扱う際には、切り方や温度管理にも注意が必要です。根元付近を細かく刻むと細胞がより多く壊れ、硫化アリルが大量に発生します。辛味を抑えたい場合は、切る前に少し冷やしておくと良いでしょう。硫化アリルは揮発性が高いため、冷やすことで反応を遅らせることができます。また、切ったあとに2〜3分ほど空気にさらすと辛味が落ち着き、刺激が少なくなります。

このように、長ネギの辛さは「どの部分を使うか」「どう調理するか」で大きく変わります。根元の白い部分は加熱して甘味を引き出し、緑の部分は香りや彩りを活かす。こうした使い分けを理解することで、料理の仕上がりがぐっと洗練され、素材の持ち味を最大限に引き出すことができます。

味噌汁にネギは入れてはいけない理由は?

味噌汁にネギを入れることは一般的ですが、実は「入れ方」や「組み合わせ」によっては、せっかくの栄養を損ねたり、味のバランスを崩してしまうことがあります。特に注意すべきなのが、「生のネギ」と「わかめ」を一緒に使うことです。ネギに含まれる「硫化アリル」という成分は、独特の香りと辛味を生み出す一方で、わかめなどの海藻に多く含まれるカルシウムの吸収を妨げる働きを持っています。そのため、健康のためにわかめを食べていても、生のネギを一緒に加えることでその効果が半減してしまう可能性があるのです。

この硫化アリルは非常にデリケートで、熱に弱いという特徴があります。加熱することで分解され、カルシウムへの影響もなくなります。したがって、味噌汁にネギを加える際は「生のまま」ではなく、「軽く加熱してから」入れるのが理想的です。例えば、味噌を溶き入れる前にネギを鍋に加えて30秒〜1分ほど煮る、あるいは器に盛る直前にお湯をかけて軽く火を通すと、栄養面でも安心です。加熱することで、辛味がやわらぎ、ネギの甘みや香りが引き立ち、味噌のまろやかさともよく調和します。

一方で、生のネギをそのまま入れると、硫化アリルの刺激が味噌の発酵香とぶつかり、全体の風味がとがってしまうことがあります。味噌汁本来のやさしい旨味やコクが損なわれ、舌にピリッとした刺激が残ってしまうことも少なくありません。特に、白味噌や甘口の味噌など、繊細な風味の味噌を使う場合には、ネギの辛味が強く出やすいため注意が必要です。

また、ネギの入れ方次第で、味噌汁の印象も変わります。火を通したネギはとろりとした食感になり、スープ全体に自然な甘みを与えてくれます。逆に、仕上げに生のネギをトッピングとしてほんの少し添える場合は、香りづけとして良いアクセントになります。この場合は、わかめを入れず、豆腐や油揚げなど他の具材と組み合わせると、風味のバランスが整いやすくなります。

さらに、味噌汁をよりおいしく仕上げたいなら、ネギを「炒めてから加える」方法もおすすめです。少量の油で軽く炒めると、硫化アリルが分解されて香ばしさと甘みが引き立ちます。炒めネギを味噌汁に入れると、コクが増して深みのある味になります。

つまり、味噌汁にネギを入れてはいけないというのは「生のままではおすすめできない」という意味であり、加熱の工夫をすれば、むしろ相性の良い食材になります。加熱して辛味をおさえ、わかめなどとの組み合わせに注意すれば、香り・甘み・栄養のバランスがとれた理想的な味噌汁を作ることができます。

長ネギを水にさらすとどうなる?

長ネギを水にさらすと、まず最も大きな変化は「辛味がやわらぐ」ことです。長ネギに含まれる辛味成分「硫化アリル」は、細胞が壊れることで生成される揮発性の成分で、鼻や喉に刺激を与えます。この硫化アリルは水に溶けやすい性質があるため、水にさらすことで自然と抜けていきます。その結果、辛味が軽減されて、まろやかで食べやすい味わいになります。特に、生で食べる薬味ねぎや白髪ねぎには、この工程が欠かせません。水にさらすことで、辛味が適度に抜け、香りも落ち着き、料理全体のバランスが整います。

一方で、水にさらす時間が長すぎると、味だけでなく栄養面にも影響が出ます。長ネギには、ビタミンB群、ビタミンC、カリウムなどの水溶性栄養素が豊富に含まれていますが、これらは水に触れる時間が長くなるほど流出してしまいます。そのため、さらす時間の目安は2〜3分がベストです。短時間であれば、辛味を抑えながら栄養や風味をしっかり残すことができます。水にさらしたあとは、キッチンペーパーなどで軽く水気を取っておくと、余分な水分が料理の味を薄める心配もありません。

さらに、使用する水の温度によっても仕上がりが変わります。冷水や氷水を使うと、辛味を抜くだけでなく、ネギの繊維がキュッと引き締まり、シャキシャキとした食感が際立ちます。白髪ねぎや細切りねぎを氷水にさらすと、ツヤが出て見た目にも美しく、冷奴、刺身、焼き魚などの薬味としても映えます。氷水を使う場合も、さらす時間は3分以内にとどめるのが理想です。これ以上置くと、香りや風味が弱まり、ネギ特有の爽やかさが失われてしまいます。

また、辛味を抑える目的でぬるま湯を使う人もいますが、これはおすすめできません。ぬるま湯では硫化アリルの溶け出しが不十分で、辛味が残るうえ、ネギが柔らかくなりすぎてしまいます。冷たい水を使うほうが、辛味を抑えながらも心地よい歯ごたえを保てます。

このように、長ネギを水にさらす行為には、味・食感・見た目を同時に整える効果があります。短時間でさらすことで辛味を軽減し、冷水を使えばツヤと食感をアップさせることができます。料理の仕上がりをワンランク上げたいときには、たった数分のこの工程がとても大きな違いを生み出します。

長ネギが辛いときの解決策

長ネギが辛いときの対処法は?

ネギ 辛味 とる レンジ 時間

ネギ 辛味抜き 水 何分?

長ネギを甘くするにはどうしたらいいですか?

長ネギを氷水につけるとどうなる?

長ネギが辛いときの対処法は?

長ネギが想像以上に辛く感じるときは、いくつかの方法でその辛味を上手に抑えることができます。ネギの辛味の主な原因は「硫化アリル」という成分です。この成分は、ネギを切ったときに細胞が壊れることで酵素反応が起こり、発生する揮発性の物質です。口や鼻を刺激して「ピリッ」とした辛さを感じさせる一方で、血行促進や殺菌作用などの健康効果もあるため、完全に取り除く必要はありません。むしろ、ほどよく調整しておいしく食べることが大切です。

まず最も簡単で効果的なのは「加熱する」ことです。硫化アリルは熱に弱く、加熱によって化学的に分解されて甘味へと変わります。特におすすめなのが、じっくり焼く方法。グリルやフライパンで弱火にかけ、表面がきつね色になるまで火を通すと、中の白い部分がとろりと甘くなります。焼きネギ、すき焼き、煮物などに加えると、辛味が消えてまろやかな味わいに変わります。また、味噌汁や鍋に加える場合は、煮込みの最後の段階で入れると、香りと甘みがほどよく残ります。

次に、水にさらす方法も効果的です。刻んだネギを冷水に2〜3分ほどさらすと、辛味成分の一部が水に溶け出し、刺激が抑えられます。特に生で食べる薬味ねぎや白髪ねぎに向いており、口当たりが優しくなります。ただし、5分以上さらすとネギの風味や栄養素まで流れてしまうため、短時間で切り上げるのがポイントです。さらに、氷水を使うと繊維が引き締まり、シャキッとした食感を残したまま辛味を軽減できます。

また、意外と知られていないのが**「時間をおく」**という方法です。ネギを刻んだあと、すぐに食べると辛味が最も強く感じられますが、10分ほど空気にさらすことで硫化アリルの一部が揮発し、刺激が落ち着きます。これは、酵素の働きが一段落するまでに時間がかかるためです。特にサラダや冷たい料理に使う場合は、刻んで少し置いてから盛り付けると、辛さがまろやかになります。

もし加熱や水さらしでも辛味が気になる場合は、油を使う方法もあります。ごま油やオリーブオイルで軽く和えると、油分が辛味成分を包み込み、刺激が和らぎます。中華風の薬味だれや冷やしうどんのトッピングなどに応用すると、風味も豊かになり、一石二鳥です。

このように、長ネギの辛味は少しの工夫で調整が可能です。加熱・水さらし・時間をおく・油で和えるなど、料理の目的に合わせて方法を変えれば、辛味を抑えつつネギ本来の香りや甘みを活かすことができます。たった一手間で、辛い長ネギがぐっと食べやすく、料理全体の味のバランスが良くなります。

ネギ 辛味 とる レンジ 時間

ネギの辛味を手早く抑えたいときには、電子レンジを使う方法がとても便利です。水にさらすよりも短時間で辛味を和らげられ、調理の手間を省きながらも味をマイルドに整えることができます。この方法のポイントは、「加熱の時間と温度」をうまく調整することです。

まず基本のやり方ですが、刻んだネギを耐熱皿に広げ、ラップをかけずに加熱します。これは、ラップをすると水分がこもって蒸し状態になり、ネギがベタッとしてしまうためです。目安の加熱時間は 500Wで30〜40秒、または600Wなら20〜30秒程度で十分です。この短い時間でも、辛味の原因である硫化アリルが熱によって分解され、刺激がやわらぎます。加熱直後にふんわりとした香りが立ち、食欲をそそる柔らかな風味に変化するのを感じるでしょう。

ただし、加熱しすぎるとネギの繊維が崩れてしまい、風味が抜けてしまうことがあります。シャキシャキ感を残したい場合は、様子を見ながら10秒ずつ追加加熱するのがコツです。電子レンジの機種によって出力が異なるため、最初は短めの時間から試すと失敗しにくくなります。また、加熱後はすぐに皿から取り出し、粗熱を取ることで余熱による火の通りすぎを防げます。

このレンジ加熱法は、薬味ねぎや冷奴、ラーメンのトッピングなど、**「生の風味は残したいけれど辛さだけを抑えたい」**場合に特に向いています。短時間でできるため、忙しい朝や料理の仕上げにもぴったりです。さらに、少量の水を振りかけてから加熱すると、よりまろやかでジューシーな仕上がりになります。

また、少しだけアレンジを加えると応用範囲が広がります。例えば、電子レンジで加熱した後にごま油を少し絡めれば、香りが立ち、冷しゃぶや中華風サラダにもよく合います。ほんの少しの加熱でも、ネギの辛味はしっかりと抑えられ、代わりに自然な甘みが引き立ちます。

このように、電子レンジを使った辛味抜きは「手軽さ」「スピード」「味の調整しやすさ」の三拍子がそろった方法です。水にさらす時間がないときや、加熱料理に使う前の下処理としても非常に便利です。ネギの持つ香りと甘味を活かしたいとき、電子レンジでのひと工夫が大きな差を生みます。

ネギ 辛味抜き 水 何分?

ネギの辛味を抜くために水にさらすときは、「時間」と「温度」の2つがとても重要です。ネギの辛味成分である硫化アリルは水に溶けやすい性質を持っているため、水にさらすことで自然と辛味が抜けていきます。しかし、時間をかけすぎると大切な風味や栄養素まで失われてしまうため、最適なさらし時間を知っておくことが大切です。

おすすめの時間は、冷水で2〜3分程度。この短い時間で辛味が程よく抜け、ネギのシャキッとした歯ごたえを保つことができます。特に白髪ねぎや薬味ねぎなど、生で食べる用途ではこの時間が最もバランスが良いとされています。3分を超えると、ネギの香りが弱くなり、水っぽく感じることもあるため注意しましょう。

また、使用する水の「温度」も味を左右します。水がぬるいと硫化アリルが十分に溶け出さず、辛味が残ってしまいます。そのため、必ず冷たい水か氷水を使用するのがポイントです。氷水を使えば、辛味をしっかり抑えながらネギの繊維を引き締め、パリッとした食感を保つことができます。見た目にも透明感が増し、料理の仕上がりがぐっと美しくなります。

一方で、さらす時間が長すぎると、水溶性の栄養素であるビタミンCやカリウムが流れ出してしまいます。これらの栄養は体の免疫力を高めたり、疲労回復に役立つ成分なので、できるだけ失わないようにしたいものです。そのため、さらしたあとは素早く水を切り、キッチンペーパーで軽く押さえて余分な水分を取ると、食感もよく風味も保てます。

さらに、辛味を和らげたいけれど栄養を残したい場合は、水にさらす前に「切ったネギを10分ほど置いておく」のも効果的です。空気に触れることで硫化アリルがある程度分解され、辛味が和らいでから水にさらすと、短時間でも十分にマイルドになります。

このように、ネギの辛味を抜くには、冷たい水・短時間・適度な空気との接触という3つの条件が鍵になります。ちょっとした手間をかけるだけで、生のネギでも食べやすく、香りと甘みのバランスが取れた仕上がりになります。料理に合わせてさらし時間を調整し、あなたの好みにぴったりの味を見つけてみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | ネギの辛味成分「硫化アリル」を抜いて食べやすくする |

| おすすめのさらし時間 | 冷水で2〜3分程度(白髪ねぎ・薬味ねぎに最適) |

| 水の温度 | 冷たい水または氷水を使用する(ぬるい水はNG) |

| 効果 | 辛味を抑えつつ、シャキッとした食感を保てる |

| 注意点 | 3分以上さらすと香りや栄養が流れてしまう |

| 失われやすい栄養素 | ビタミンC・カリウム(いずれも水溶性) |

| より効果的な方法 | 切ったあと10分ほど空気にさらしてから水に入れる |

| 仕上がりの特徴 | 見た目にツヤと透明感が出て、料理の彩りが良くなる |

| 食感のポイント | 氷水を使うと繊維が引き締まり、パリッと仕上がる |

| 水切りのコツ | さらした後は素早く水を切り、キッチンペーパーで軽く押さえる |

| 応用例 | 冷奴・サラダ・刺身のつまなど、生食用におすすめ |

| さらしすぎた場合 | 風味が薄くなり、水っぽく感じるので時間管理が重要 |

| ポイントまとめ | 冷たい水 × 短時間 × 適度な空気との接触が辛味抜きの鍵 |

長ネギを甘くするにはどうしたらいいですか?

長ネギを甘くしたい場合は、「加熱方法」と「保存環境」の2つを意識することが大切です。長ネギの辛味成分である硫化アリルは、加熱することで揮発し、同時にネギ内部の糖分が増して甘味へと変化します。この特性を活かすことで、いつものネギをまるで別物のようにやさしい味に仕上げることができます。

まず、最も手軽で効果的なのが「焼く」調理法です。フライパンやグリルで弱火〜中火にかけ、ゆっくりと火を通すのがコツです。表面に焦げ目がつき、中がとろっと柔らかくなるまでじっくり焼くと、辛味はほとんど感じなくなり、自然な甘味が際立ちます。特に太めの白ネギを使うと、中心部分がとろけるような食感に変わり、まるでスイートコーンのような甘さを感じられます。塩や味噌を少し添えるだけで、シンプルながらも絶品の一品になります。

煮物や味噌汁に加える場合は、火を入れるタイミングにも注意が必要です。最初から煮込んでしまうと、長ネギ特有の香りが飛びすぎてしまうことがあります。そのため、仕上げの数分前に加えると、ほどよい柔らかさと甘みを残すことができます。また、ネギの繊維に沿って斜めに切ると火の通りがよく、短時間でも十分に甘みを引き出すことが可能です。

さらに、長ネギを「蒸す」方法もおすすめです。蒸気でゆっくり加熱することで、ネギの水分を逃さず、甘味を閉じ込めることができます。電子レンジで加熱する場合も、ラップをふんわりとかけて軽く蒸し状態にすると良いでしょう。こうすることで水っぽくならず、香りや旨味を保ちながら自然な甘さを引き出せます。

一方で、甘みを引き出すためには保存の仕方にも工夫が必要です。長ネギは温度変化に弱く、乾燥すると繊維が硬くなり風味が落ちてしまいます。冷蔵庫で保存する際は、新聞紙で包み、ポリ袋に入れて「立てた状態」で保存しましょう。これは、ネギが本来縦に育つ植物であるため、横に寝かせると細胞が傷みやすくなるからです。正しい保存を心がければ、甘みを保ちながらみずみずしさも長持ちします。

また、寒い季節の長ネギは、自然と糖度が上がっています。冬の冷たい空気の中で育つことで、ネギは凍結を防ぐために糖分を多く蓄える性質があるのです。つまり、旬の冬ネギを選ぶだけでも、甘味を感じやすくなります。

このように、長ネギを甘くするためには、ただ「火を通す」だけでなく、焼き方・入れるタイミング・保存環境などを丁寧に整えることが重要です。調理のひと工夫で、長ネギ本来の深い甘さと香ばしさを最大限に引き出すことができます。

長ネギを氷水につけるとどうなる?

長ネギを氷水につけると、まず最も実感できる変化は「辛味がやわらぐ」ことです。長ネギの辛味の主な原因は、切ることで発生する硫化アリルという成分です。この成分は水に溶けやすいため、氷水にさらすことで辛味が外へ流れ出し、刺激の少ない穏やかな味わいに変わります。特に白髪ねぎや薬味ねぎのように生で食べる場合には、このひと手間で食べやすさが格段に変わります。

さらに、氷水の温度によってネギの繊維がギュッと引き締まり、シャキッとした歯ごたえが生まれます。この「冷却による引き締め効果」は、ただの水では得られない特徴です。表面がピンと張り、色もより鮮やかになるため、料理の見た目が一段と美しく仕上がります。料亭などで白髪ねぎが艶やかに盛られているのは、この氷水処理によるものです。

また、氷水につけることでネギの香りも程よく落ち着きます。加熱せずに辛味を抑えたい場合や、他の食材の風味を邪魔したくないときに最適です。例えば、冷奴や冷しゃぶ、焼き魚、刺身などの冷たい料理に添えると、食感のコントラストが心地よく、口の中がさっぱりとします。こうした使い方をすれば、料理全体の印象がより上品になります。

ただし、氷水につける時間が長すぎると、せっかくの香りや栄養素が流れ出してしまいます。特にネギに含まれるビタミンCやカリウムなどの水溶性栄養素は、水に長く触れるほど減ってしまうのです。そのため、目安として2〜3分を限度にし、さらしたあとはキッチンペーパーなどでしっかり水気を取ることが大切です。

もし、より強い食感を残したい場合は、氷水ではなく冷蔵庫で冷やした水を使うのも一つの方法です。冷たすぎると繊維が硬くなりすぎることもあるため、料理の用途によって温度を使い分けるとよいでしょう。

このように、氷水につけるというシンプルな工程でも、長ネギの味・食感・見た目すべてが変わります。辛味をおさえながら清涼感をプラスしたいとき、そして料理を美しく仕上げたいときには、氷水を使ったひと工夫が非常に効果的です。

長ネギが辛いと感じる理由と上手な対処まとめ

長ネギが辛いのは硫化アリルという成分が原因

硫化アリルは細胞が壊れると発生し、刺激を与える

細かく刻むほど細胞が多く壊れ辛味が強くなる

加熱すると硫化アリルが分解され甘味に変わる

新鮮な長ネギほど辛味が強く感じられる傾向がある

夏の長ネギは辛く、冬の長ネギは甘みが増す

白い根元部分ほど辛味が強く出やすい

緑の部分は辛味が少なく香りが豊か

辛いネギは緑が濃く、細く締まった形をしている

甘いネギは白く太い部分が多く、みずみずしい

水に2〜3分さらすと辛味が軽減される

氷水を使うと辛味が抜けてシャキッとした食感になる

電子レンジで30秒ほど加熱すると辛味が和らぐ

焼く・煮るなど加熱調理で自然な甘味を引き出せる

保存は新聞紙に包んで立てておくと風味が保てる

長ネギの辛さに関するFAQ

Q1. 長ネギが辛いのはなぜですか?

A1. 長ネギが辛いのは「硫化アリル」という成分が原因です。細胞が壊れると生成され、刺激的な辛味や香りを生み出します。Q2. 長ネギの辛味を抑えるにはどうすればいいですか?

A2. 加熱や水にさらすことで辛味が軽減されます。特に加熱すると硫化アリルが分解され、甘味に変化します。Q3. 長ネギを水にさらす時間はどのくらいが最適ですか?

A3. 冷水なら2〜3分が目安です。長くさらしすぎると風味や栄養が失われるので注意しましょう。Q4. 氷水につけると長ネギはどうなりますか?

A4. 氷水にさらすと辛味がやわらぎ、繊維が引き締まってシャキッとした食感になります。見た目も艶やかになります。Q5. 電子レンジで辛味を取るには何秒くらい加熱しますか?

A5. 500Wで30〜40秒、600Wなら20〜30秒が目安です。短時間でも辛味がやわらぎ、風味がマイルドになります。Q6. 長ネギのどの部分が一番辛いですか?

A6. 根元に近い白い部分が最も辛く、硫化アリルが多く含まれています。緑の部分は比較的マイルドです。Q7. 辛いネギの見分け方はありますか?

A7. 緑色が濃く、細く締まっているネギは辛味が強い傾向にあります。太くて白い部分が多いものは甘味が強いです。Q8. 味噌汁にネギを入れると辛くなるのはなぜですか?

A8. 生のまま入れると硫化アリルが残り、辛味が出やすくなります。軽く加熱してから加えるのがポイントです。Q9. 長ネギを甘くするにはどうしたらいいですか?

A9. 焼く・煮る・蒸すなど、ゆっくり加熱すると甘味が引き出されます。特に弱火でじっくり焼くのがおすすめです。Q10. 長ネギを冷蔵庫で保存するコツは?

A10. 新聞紙で包み、ポリ袋に入れて立てて保存します。乾燥を防ぎ、甘味とみずみずしさを保てます。Q11. 夏の長ネギが辛いのはなぜですか?

A11. 高温の環境で硫化アリルの生成が活発になるためです。冬の長ネギは糖分が増えて甘くなります。Q12. 切り方で辛味は変わりますか?

A12. 細かく刻むほど細胞が多く壊れ、辛味が強くなります。大きめのぶつ切りにすると辛味が抑えられます。Q13. 長ネギを生で食べるときのコツはありますか?

A13. 刻んだあとに10分ほど置くか、水に短時間さらすと辛味が和らぎ、食べやすくなります。Q14. 青ネギは生だと辛いですか?

A14. 青ネギは白ネギより辛味が出やすいですが、水にさらすとマイルドになります。薬味向きです。Q15. 長ネギの辛味を利用した料理はありますか?

A15. 冷やしうどんや焼き肉の薬味、餃子のたれなどに使うと、ピリッとした刺激がアクセントになります。長ネギの辛味や栄養に関する公式リンク集

以下は、長ネギの辛味・栄養・調理法に関して信頼性の高い情報を提供している公的・専門サイトです。記事内容を補完し、科学的根拠を裏付ける参考資料として活用できます。

●農林水産省|ネギの栄養と保存方法

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2301/spe1_02.html

長ネギを含むネギ類の栄養成分、保存のコツ、旬の特徴などを農林水産省が解説しているページ。●日本食品標準成分表(文部科学省)|ねぎ類の栄養成分

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html

文部科学省による食品データベースで、長ネギ・葉ネギの栄養価や水分量などを科学的に確認できる。●厚生労働省 e-ヘルスネット|硫化アリルの健康効果

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/

長ネギの辛味成分である「硫化アリル」の作用や健康効果について詳しく説明している厚生労働省監修の健康情報サイト。●JAグループ|ネギの選び方とおいしい食べ方

https://life.ja-group.jp/food/shun/detail?id=53

全国農業協同組合連合会(JA)によるネギの見分け方・旬の時期・調理のポイントなどを紹介した実用的ガイド。●日本調理科学会誌|加熱によるネギの香味成分変化に関する研究

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/cookeryscience

長ネギの加熱による硫化アリルの分解と甘味変化についての実験的研究を掲載している学術誌。●NHK きょうの料理|長ねぎを使った人気レシピ集

https://www.nhk.or.jp/kyounoryouri/

NHKの料理番組公式サイトで、加熱による辛味軽減や甘味を引き出す長ネギレシピを多数紹介。●オールアバウト|長ネギの辛味を抑える調理テクニック

https://allabout.co.jp/

料理専門家による、家庭でできる長ネギの辛味抜き方法や調理のコツをわかりやすく解説している記事。●クックパッドニュース|ネギの辛味をやわらげる裏ワザ

https://news.cookpad.com/

実践的な調理法を紹介する人気料理メディア。電子レンジ・氷水・加熱による辛味軽減テクニックが豊富。●日本栄養士会|ネギに含まれる機能性成分と健康効果

https://www.dietitian.or.jp/

管理栄養士の視点から、硫化アリルやビタミン類の働きを科学的根拠に基づいて解説。●東京都農林総合研究センター|ネギの生育と品質に関する研究

https://www.tokyo-aff.or.jp/

気候や栽培条件によって変化する長ネギの辛味や甘味のメカニズムを研究・公開している公式ページ。