「グリーン アドバイザー 落ち た」で検索して来られた方へ。ここではまず、グリーンアドバイザー認定制度とは?の基本から整理し、試験の全体像と学び方の軸をはっきりさせます。次に、直近の傾向を踏まえたグリーンアドバイザー 合格ラインの目安を示し、取りこぼしが起きやすい領域を具体語で分解します。加えて、グリーンアドバイザー 知恵袋のようなQ&Aサイトで拾える“最新の迷いどころ”をどう選別し、協会のテキストに戻して検証するかもガイドします。単なる感想集ではなく、次回の得点につながる手順に落とし込む構成です。

また、学習手段の選び方も重要です。グリーンアドバイザー ユーキャンなど通信講座は基礎の底上げに役立ちますが、講座と本試験の言い回しは一致しない場面があります。そこで、公式テキスト・動画・公開例題を主軸に据え、通信講座は弱点補強に回す使い分けを提案します。ガーデニング資格の難易度は?の観点では、出題範囲の広さ、実技の有無、受験要件の三点で比較し、初学者がつまずきやすいポイントを事前に回避できるようにします。

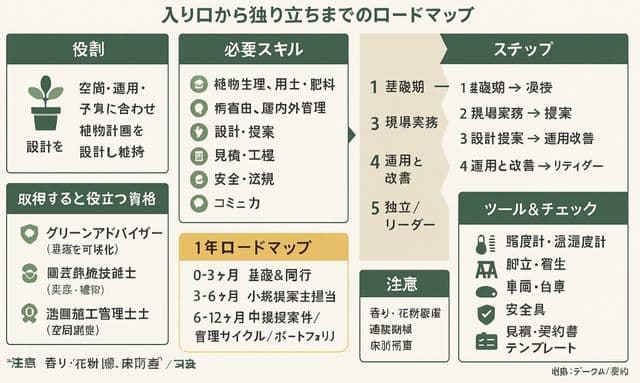

いずれにしても、資格は取得後の使い方で価値が変わります。園芸装飾技能士とは何ですか?の章では、屋内外の維持管理までを視野に入れた“機能するグリーン”の考え方を紹介し、現場での説得力を高めます。さらに、グリーンコーディネーターになるには?の道筋をロードマップで示し、提案から施工・管理までの一連の流れを可視化します。就職・転職を意識する方には、ガーデニングの資格は履歴書に書けますか?の実務的な書き方と、職務経歴書での活用例も添えます。最後に、グリーンアドバイザー 年収の現実的な考え方を、所属先・役割・雇用形態ごとの違いから解説し、学びを収入に結びつける具体策まで落としていきます。こうして、落ちた直後の不安を整理しつつ、合格とキャリアの両輪で前に進める内容を用意しました。

記事のポイント

・合格ラインや出題形式、時間配分など試験で得点を伸ばす具体的なコツ

・不合格になりやすい原因の洗い出しと、次回に向けた実践的な改善策や14日リカバリープラン

・協会テキスト・公開例題を軸に、ユーキャンや知恵袋を補助として使う情報収集と学習設計

・資格取得後の活かし方(履歴書の書き方、関連資格との組み合わせ、年収やキャリア設計の方向性)

グリーン アドバイザー 落ち た時の原因

グリーンコーディネーター落ちた原因は?

グリーンアドバイザー 合格ライン

グリーンアドバイザー認定制度とは?

ガーデニング資格の難易度は?

グリーンアドバイザー ユーキャン

グリーンアドバイザー 知恵袋

グリーンコーディネーター落ちた原因は?

まず押さえたいのは、グリーンコーディネーターは単一の国家試験で決まる肩書きではなく、多くは民間団体の課題審査や筆記・口頭試問、ポートフォリオ評価の総合点で可否が決まるという点です。つまり「落ちた」背景には、知識不足だけでなく、与条件の解釈、図面・資料の品質、施工や維持管理まで含めた“実装可能性”の不足が複合的に絡んでいます。ここでは、失点が生まれやすい原因を症状別に分解し、次回に向けた具体的な修正法まで落とし込みます。

一方で、最も多いのはブリーフ(課題条件)の読み違いです。要求スケールや提出点数、用紙サイズ、ファイル形式、締切時刻、審査観点の優先順位を取り違えると、設計の良否以前に減点が確定します。これを避けるには、課題文を「目的/必須要件/制約/評価軸/成果物」の五段に分解し、チェックリスト化してください。例えば「通路幅1.2m以上」「避難口の視認性確保」「香り物NG」「管理頻度は月2回まで」といった条件は、図面の凡例や注記に明示します。こうすれば、審査側が重視する“要件充足”を先に満たせます。

ここで次に多いのが、生態学的ミスマッチです。耐陰性の低い樹種を低照度ロビーに配置する、乾燥に弱い種を強い空調直下に置く、根鉢サイズと鉢容積のバランスを外す、といった選定ミスは致命傷になりがちです。対策はシンプルです。候補種を「耐陰/耐乾/耐寒/成長速度/病害虫傾向」の5軸マトリクスで整理し、植栽表に和名・学名・サイズ・数量・代替候補・更新サイクルまで記載します。屋内は照度と風、屋外は日射と排水を優先して実測し、写真と数値を添えるだけで説得力が一段上がります。

図面と表記の不整合も落選の定番です。平面と断面で寸法が合わない、1/100と1/50の混在、矢印や記号の意味が統一されていない、パースと配置の不一致などは、審査の信頼を一気に失います。これには提出前の「整合性チェック」を固定化します。具体的には、①要求スケール遵守、②凡例の統一、③基準線と通り芯の一致、④パース視点の明記、⑤数量拾いと見積の突合、という五つの品質ゲートを通してください。紙で縮小印刷して“引き”で見ると、レイアウトの荒れや余白の過不足も発見しやすくなります。

プレゼンテーションの弱さも見逃せません。論理の筋道が見えない、根拠の出典がない、図版の解像度やコントラストが低い、といった表現面の粗は、内容が良くても得点を削ります。資料は「課題→洞察→解決策→実装→維持」の順に並べ、各ページの左上に要点を20〜30字で置きます。ムードボードは色・素材・器・照明の要素を分け、感覚的な写真だけでなく照度や温湿度の数値も付記すると、感性と理性の両輪で伝わります。

一方で、設計が魅力的でも施工・維持管理の視点が欠けると合格点に届きにくくなります。排水勾配、鉢重量と床耐荷重、搬入経路とエレベーター養生、清掃動線、月次の潅水・剪定・施肥計画、病害虫の予防手順、交換ロスの見込みなどを、管理カレンダーとSLA(サービス水準)で一枚にまとめてください。加えて、概算見積は「設計費/資材費/施工費/養生費/運搬費/処分費/管理費」の内訳を明示し、値引き要望時の影響(寿命・見映え・手間)まで説明できるのが理想です。

時間配分の誤りもよくある原因です。序盤で作り込みすぎて検証が足りず、ラフ案のまま提出に至るケースは意外と多いです。スケジュールは、①サイトアナリシスと要件整理(20%)、②ゾーニングと動線計画(20%)、③詳細設計と数量拾い(30%)、④資料化と整合チェック(20%)、⑤予備(10%)の配分を基本にし、各フェーズ終了時に“次へ進む条件”を数値で決めます。すると、手戻りと徹夜が減り、品質が安定します。

ここで、審査観点を外しているパターンも指摘しておきます。多くのルーブリックは「機能性(安全・動線)/美観(調和・焦点)/実装可能性(コスト・工程・維持)/説明力(根拠・構成)」の四象限で構成されます。提出前に自分で各象限を5段階で採点し、最低点の象限に2時間だけ追加投資をしてください。こうすれば総合点の底上げが効率的です。

実務でありがちなリスクも共有します。避難口を植栽で隠してしまう、香り・花粉に配慮せずクレーム要因を作る、鉢の固定が甘く転倒リスクを残す、季節イベントと清掃のスケジュールを考慮せず運用が破綻する、といった事例はどの現場にも起こり得ます。対策は、照度・温湿度の実測、避難図との突き合わせ、揺れ試験と養生計画、施設カレンダーの確認という四点の徹底です。単純に、基本を外さない姿勢がいちばん強いといえます。

次回合格に向けた14日リカバリープランも置いておきます。

1–2日目:不合格通知と課題要件を突き合わせ、欠落・不整合を全件洗い出します。

3–5日目:弱点テーマを三つ以内に特定し、参考文献と実測で根拠を再構築。

6–9日目:ゾーニングから再設計し、植栽表・管理カレンダー・概算見積まで一気通貫で更新。

10–11日目:第三者レビュー(同僚や講師)を受け、指摘をカテゴリ別に処理。

12–13日目:提出物の最終整合チェックと印刷・書き出しテスト。

14日目:睡眠を確保し、当日は提出リストに沿って淡々と実行します。

提出直前の「プリフライト15項目」(スケール、凡例、寸法、図面整合、写真解像度、注記、避難・清掃動線、照度・風・温湿度値、植栽表の代替候補、管理頻度、概算見積の内訳、コストと効果の根拠、香り・アレルギー配慮、固定・転倒対策、ファイル形式と締切)は、必ずチェックしてください。

いずれにしても、落ちた原因の多くは「美しさ」そのものではなく、「条件を満たし、安全に運用でき、根拠で説明できるか」に集約されます。ここを理解した上で、サイトアナリシスの質を上げ、植栽選定を数値で裏付け、図面と資料の整合を取り、維持管理まで含めた提案に仕上げれば、評価は確実に変わります。そしてもう一つは、時間の使い方です。序盤は広く考え、中盤で決め、終盤は整える。こうしてプロセスを標準化していけば、次は合格点に届くはずです。

グリーンアドバイザー 合格ライン

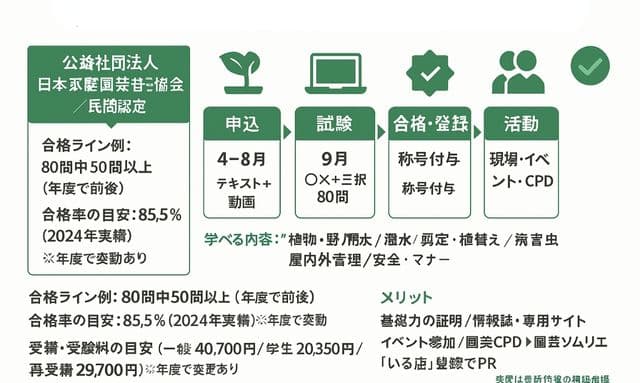

まず把握しておきたいのは、グリーンアドバイザー(公益社団法人 日本家庭園芸普及協会の認定)は年度ごとに合否基準が定められる方式だという点です。直近の公表例では、2024年は「80問中50問以上正解」で合格、合格率は85.5%という実績が示されています。過去にも7~8割台の合格率が見られ、講習とテキストに沿った学習を丁寧に積み上げれば十分に到達圏内です。ただし、基準は年度で前後します。安全マージンを確保するなら、目標を60~65問の正答(正答率75~80%)に置き、基礎問題の取りこぼしを徹底的に減らす設計が現実的です。

ここで出題形式に合わせた得点設計を固めます。公開例題にある○×と三択は、用語定義・植物生理・生育環境(光・温度・湿度・風)・用土と肥料・病害虫・管理作業・安全とマナーなどを広く問う構成です。単語カードの暗記だけでは、否定語や例外条件を含む“ひっかけ”で崩れやすくなります。むしろ、「なぜその管理が必要か」「なぜその症状になるか」を短文で言語化し、テキスト余白に“理由メモ”を添えてください。前述の通り、協会の講習動画→該当章→公開例題の順で回し、誤答には必ず「読み違い/知識不足/用語混同」のラベルを付けると、同じ落とし穴を避けやすくなります。

時間配分の工夫も合格ライン突破の鍵です。80問を解く前提では、①即答できる基礎から先に固定、②迷ったものは即フラグで後回し、③最後の見直しは否定語・単位・例外のチェックに集中、という三段運用が安定します。○×は語尾の「~ない」「~とは限らない」を先に確認し、三択は確信の一肢を先に決めてから消去法に入ると、判断スピードが上がります。見直し時間は全体の15~20%を確保し、フラグ問題のみを回収してください。

学習計画は「面積を広げない追い込み」が効きます。直前2週間は、ミニ模試や公開例題のスコアを科目別に分解し、正答率が不安定なテーマを3つ以内に絞って集中的に底上げします。例えば「室内観葉の潅水判断」「用土・肥料の基礎」「病害虫の初期対応」のように、頻出かつ取りこぼしやすい領域を優先します。章末要点の要約は30字以内で自分の言葉に圧縮し、同義表現の言い換え(例:乾燥→蒸散過多/過湿→根の酸欠)を並べると、設問の表現揺れに強くなります。

得点戦略は“確保ゾーン”の設定から始めます。①用語と定義、②屋内外の管理差、③用土・肥料、ここを先に8割以上で安定させます。次に④病害虫、⑤安全・マナー、⑥季節管理を積み増し、残りは“取りに行ける問題だけ拾う”方針で十分です。こうすれば、年度の基準がやや上振れしても、合格ラインからの距離を保てます。もちろん、例題の数値や形式に過度に寄せるのではなく、テキスト本文の原理・原則に立ち戻る姿勢が最終的な安定につながります。

当日の失点要因も事前に潰しておきます。否定語の見落とし、単位・回数・季節語の読み飛ばし、屋内と屋外の前提混同、病害虫の季節性の取り違え、これらはスピードを上げるほど起こりやすい項目です。対策はシンプルで、見直しのチェックリストを固定化すること。①否定語丸で囲む、②数値と季節語に下線、③「屋内/屋外」タグを余白に記す、の三つをルーティン化すれば、ケアレスミスは確実に減ります。

最後に、合格ライン到達の自己判定基準を置いておきます。模擬で安定して8割前後、不得意テーマが三つ以内、フラグ問題の回収時間を含めても全問処理が想定時間内に収まる。三点がそろえば、仕上げ段階です。いずれにしても、年度基準の変動を前提に“基礎の取りこぼしゼロ化+時間配分の型化”を徹底できれば、グリーンアドバイザーの合格ラインは十分に突破できます。ここまでの準備を積み、当日は「基礎を先に固める」順序を守ること。これが合格を手繰り寄せる最短ルートです。

日本家庭園芸普及協会|グリーンアドバイザーになろう!(公式ランディング)

受講・受験の全体像、最新年度の要点をまずここで確認。

https://www.kateiengei.or.jp/greenadviser/ 家庭園芸協会

グリーンアドバイザー認定制度とは?

グリーンアドバイザー認定制度は、日本家庭園芸普及協会が平成4年に創設した民間の認定制度です。園芸の基礎から応用までを体系的に学び、一般の方や顧客に対して適切な指導・助言ができる人を「グリーンアドバイザー」として認定します。国家資格ではありませんが、公益社団法人が運営しているため社会的な説明力があり、園芸・ガーデニング領域での“基礎力の証明”として活用される場面が多い制度だと理解してください。

ここでは、流れを具体的に押さえます。申し込み後、協会オリジナルのテキスト一式が届き、約12時間の動画講習を視聴して知識を固めます。そのうえで筆記試験を受け、合格後に登録手続きを完了すると、晴れて称号を名乗れるようになります。2025年度の全体像は、申込期間が4~8月、試験は9月の実施期間中から受験日を1日選ぶ方式です。受講・受験料金は一般40,700円、学生20,350円、再受講・受験29,700円という案内が出ています。なお、年度により細部は調整されるため、申込前に最新情報の確認をおすすめします。

試験の設計も見ておきます。出題は講習とテキストに準拠した筆記で、○×と三択の形式が中心です。例題として公開されている60問(年次により構成の微調整あり)で、問われ方の癖をつかむことができます。合否判定は年度で若干前後しますが、直近の例では「80問中50問以上正解」が基準として示されています。実績の目安として、2024年は受検者792名・合格677名で合格率85.5%という公表値があり、過去には83.9%(2022年)という年も見られます。つまり、しっかり講習とテキストに沿って学べば十分に到達できる難度設計だ、と捉えて差し支えありません。

学べる内容は広範です。植物生理、用土と肥料、潅水の判断、剪定や植え替え、季節管理、病害虫の基礎、屋内外の環境差、安全・マナーといった“現場で効く”テーマが中心になります。いくら知識を覚えても、実生活や接客で使えなければ意味が薄くなります。そこで、動画講習で得た要点をテキスト余白に「なぜそうするのか」の一言メモで補い、例題は必ず“誤答の理由”を書き残してください。こうすれば、暗記に偏らず、似た設問でも崩れにくい理解ができます。

合格後の支援もこの制度の特徴です。会員向け情報誌や専用サイトで最新トピックを入手でき、協会主催イベントの企画・運営に関わる機会も用意されています。さらに、園芸CPD(継続学習)制度で活動ポイントを積むと、「園芸ソムリエ」など上位称号の取得に進めます。企業側にとっては、新人研修や異動時の基礎教育で使いやすく、「グリーンアドバイザーのいる店」登録により店舗の信頼性を打ち出せるメリットもあります。もちろん、個人でも講座やワークショップの開催に肩書きを活かせます。

一方で、留意点もあります。前述のとおり民間認定であるため、法的な独占業務や必置義務とは結びつきません。評価は職場やクライアントごとに異なります。また、登録後は継続学習の自己管理が求められ、知識を更新し続けなければ実務での説得力は下がります。むしろ、合格を“ゴール”ではなく“スタート”と捉え、季節ごとの現場観察、勉強会への参加、関連資格(園芸装飾技能士・インテリアコーディネーター・造園施工管理技士など)との組み合わせで守備範囲を広げる姿勢が大切です。

最後に、受験準備の勘所を三つだけ。第一に、動画講習→テキスト章末→公開例題の順で回し、誤答は「読み違い・知識不足・用語定義の混同」のどれかに原因分類します。第二に、屋内と屋外の管理差(光・温度・湿度・風)を表にまとめ、よく混同するケースを言い換えで覚えます。第三に、試験直前は○×の否定語・例外条件、三択の消去順序といった“解き方”のルールを固定します。こうして学習を仕上げれば、制度本来の目的である「正しい知識の普及」と、現場で頼られるアドバイス力の両立に近づけます。いずれにしても、学び→実践→更新のループを回せる方ほど、この認定の価値を大きく活かせます。

ガーデニング資格の難易度は?

ここでは、難易度を三つの軸で見極めます。出題範囲の広さ、実技の有無、受験要件(実務経験や学歴)の三点です。名前の印象で高低を決めるより、試験設計を読み解いたほうが学習時間の配分や対策の優先順位を立てやすくなります。例えば、園芸装飾技能士やフラワー装飾技能士のように学科+実技の構成であれば、栽培・管理の知識だけでなく「制限時間内に、清潔で安全な仕上がりを作る力」まで評価されます。スケッチ精度、道具の扱い、支柱・固定の確実さ、作業後の清掃といった現場品質が点差を生みます。

一方で、通信講座の修了や在宅試験で取得できる民間資格は、受講・レポート・課題提出の比重が高く、初学者でも着手しやすい設計が多いです。いずれの場合も、難易度は「量×質×時間配分」で決まります。量は用語・病害虫・用土肥料・剪定や植え替えなどの範囲管理、質は“なぜそうなるのか”まで説明できる理解、時間配分は本番での解答順や見直しの設計です。屋外管理と室内観葉の管理では光・温度・湿度・風の扱いが変わります。ここを混同すると、選択肢問題の引っかけに弱くなりがちです。

ここで、自己診断の目安を置いておきます。①実技があるか、②出題領域が横断的か、③受験に実務経験が求められるか。三つすべてが「はい」に近づくほど対策難度は上がります。逆に、①が「いいえ」で②が限定的、③が不要であれば、短期集中で到達可能なことが多いです。こう考えると、目的との整合を先に決めるのが近道です。就業で即戦力を狙うなら、安全・工程・維持管理まで問う国家資格が相性良好。趣味の体系化や入門目的なら、民間資格で基礎を固めてから上位資格に進む構成が現実的です。

学習工数の目安も具体化します。入門~基礎系(在宅・課題中心)は20~40時間で一周、模擬と弱点潰しを入れてプラス10時間ほど。学科中心で範囲が広いタイプは60~90時間が一つの目安になります。学科+実技では100~150時間を見込み、うち実技の反復に40時間前後を割きます。もちろん個人差はありますが、演習量の不足は点に直結します。むしろ、学習時間を前半の広いインプットと後半の弱点特化に二分し、後半は「出題されやすいのに正答率が安定しないテーマ」だけに集中すると、伸びが早いです。

筆記対策は“理由づけ+言い換え”が軸になります。例えば、葉先の枯れは「乾燥」「風」「直風」「過度の潅水」など原因別に整理して、対処を短文で言えるようにします。用土・肥料はpHやCEC、施肥時期の原理を押さえ、屋内外で根張りが違う背景まで説明できると応用が利きます。選択問題は、否定語・例外条件・数量表現(多い/少ない/ほぼ~)を先にチェックし、確信のある肢から固定して消去法をかける流れが安定します。見直し時間は全体の15~20%を確保し、迷った印だけを回収すると効率的です。

実技対策は“型の標準化+タイムマネジメント”です。練習は①作業前点検(器具・保護具・動線)、②レイアウト仮置き、③固定・支柱、④仕上げ(表土・葉拭き・清掃)、⑤最終確認(水平・通り・揺れ試験)の順で固定し、毎回タイムログを取りましょう。鉢の通り、マルチングの厚み、支柱角度、器具の片付けまでをチェックリスト化すると仕上がりが安定します。練習環境が確保しづらい場合は、机上で手順カードを並べて「口で説明→手を動かす」の順に反復し、動画でセルフレビューを行うだけでも所要時間の短縮につながります。

よくある落とし穴も共有します。屋外と屋内の管理差を軽視して潅水や光量の判断を外す、病害虫の季節特性を無視して対処が後手に回る、器具の安全確認を省略して減点される、暗記カードが名詞羅列になって因果が抜ける。対策はシンプルです。季節と設置環境を軸にノートを再構成し、用語は“定義→重要ポイント→落とし穴→例”の順で整理します。さらに、週1回は模擬で時間配分を検証し、誤答の原因を「知識不足/読み違い/時間切れ」の三つにラベリングして、翌週の学習に反映します。

忙しい方に向けて、1週間の回し方も提案します。月・火はインプット(各30分×2科目)、水は小テストと語句の言い換え、木は弱点1テーマを深掘り、金は休息または動画講義で軽めの復習、土は60~90分の模擬、日は誤答ノートの更新と実技の手順確認。これを2サイクルで回し、3週目に全体復習と総合模試、4週目に弱点特化と時間配分の最終調整を行うと、得点が安定します。前述のように、狙いは“広くまんべんなく”ではなく“出やすいのに崩れる論点の底上げ”です。

最後に、合格ラインへの到達感を測る簡易基準を置きます。模擬で安定して8割前後を取れる、不得意テーマを三つ以内に絞りきれている、実技の通し練習で本番想定時間の90%以内に収まる。三つそろえば、仕上げ段階に入っているサインです。もちろん、目的により目標スコアは変わります。就業で即活用したいなら、暗記の上積み以上に“説明の言語化”と“手順の標準化”を意識してください。こうして目的と試験設計を一致させ、弱点を一点ずつ潰すやり方が、ガーデニング資格の難易度を乗り越える最短ルートになります。

グリーンアドバイザー ユーキャン

「ユーキャンだけでグリーンアドバイザーになれるのか?」という疑問はよく見かけます。ここでの要点は一つです。グリーンアドバイザーは日本家庭園芸普及協会が実施する講習・筆記試験・登録を経て名乗れる民間認定であり、公式の申込や合否判定は協会ルートで進みます。つまり、ユーキャンのような通信講座は“合格の公式窓口”ではなく、“学習を下支えする手段”として位置づけるのが安全です。

このため、ユーキャンを使う価値は「基礎を体系的に固める」「学習習慣を固定する」の二点にあります。植物生理、用土と肥料、剪定・植え替え、病害虫と防除、屋内外の環境管理、安全・マナーなど、協会テキストと重なる領域を段階的に復習できます。添削や質問対応がある講座であれば、独学で詰まりやすい用語や因果関係を講師のフィードバックで解きほぐせます。特に初学者や独学が続きにくい方には、学習の「ペースメーカー」として機能しやすいでしょう。

一方で、注意点も明確です。講座のシラバスや設問の言い回しは、協会の公開例題・本試験の出題形式と完全には一致しません。ここでのコツは、学習の“主軸”を協会テキスト・動画講習・公開例題に置き、通信講座は知識の穴埋めと反復練習に使うことです。例えば、学習の流れを次のように固定します。①協会テキストを1周して全体像を把握→②協会の動画講習で要点を上書き→③公開例題で弱点抽出→④ユーキャン教材で弱点テーマを集中的に補強→⑤例題を再挑戦して仕上げ、という順番です。こうすれば、教材間の重複や抜けを最小化できます。

ここで、講座選びのチェックポイントも挙げておきます。まず、シラバスが「植物生理/用土・肥料/潅水判断/病害虫/屋内外管理/安全・マナー」を網羅しているかを確認します。次に、添削回数と回答リードタイム、質問の受付方法(回数制限や画像添付可否)、模擬・確認テストの有無、講師の専門領域と実務経歴を見てください。いずれにしても、協会の出題領域と講座シラバスの“対応表”を自作し、薄い領域は最初から協会テキストで補完すると効率が上がります。

勉強スケジュールの具体例も用意します。平日は短時間の反復、週末にまとまった演習という配分が現実的です。

・月:協会テキスト(30分)+用語の言い換えノート作成(15分)

・火:ユーキャン教材で同テーマを復習(45分)

・水:公開例題(15問)→誤答の原因を「読み違い/知識不足/用語混同」に分類(30分)

・木:ユーキャンの関連回で弱点補強(45分)

・金:休息か動画講習の流し見(20~30分)

・土:60~90分の通し演習(○×→三択の順)

・日:誤答ノート更新/次週の弱点テーマを3つに絞る(45分)

こうして「協会→通信→協会」の往復を2サイクル回すと、知識の骨格が固まり、設問の表現揺れにも対応しやすくなります。

もちろん、メリットだけではありません。通信講座に寄りかかり過ぎると、出題頻度の高い“協会的な言い回し”や否定語・例外条件の癖に鈍感になり、点が伸びにくくなることがあります。講座の更新タイミングによっては最新の傾向と時差が生じる点もデメリットです。対策は単純で、毎週の演習で「協会の言い方」で自分のメモを作り直し、○×は否定語と例外、三択は確信の一肢→消去法という“解き方の型”を固定しておきます。こうすれば、教材間の表現差で崩れません。

受講に踏み切る前に、費用対効果の視点も持ちましょう。教材費は“質問対応の質と早さ”“添削の有無”“演習量”で回収しやすさが変わります。例えば、質問返信が48時間以内で写真添付可、添削課題に講師コメントが入る、単元末テストが段階別に用意されている――この三点がそろう講座は、独学では得にくいフィードバックが得られます。逆に言えば、テキストだけが届くタイプなら、協会テキスト+公開例題に直行し、ユーキャンは不要という判断も合理的です。

最後に、つまずきやすい落とし穴を三つだけ。第一に「講座完走=合格」と誤解して、協会の例題に触れるのが遅れること。第二に、屋内と屋外の管理差(光・温度・湿度・風)を混同して、ひっかけに弱くなること。第三に、誤答の原因分析をせず量だけ解いてしまうこと。ここからの立て直しは、公開例題→誤答分類→ユーキャンで弱点補強→例題再挑戦、のループを一週間単位で回すだけで十分です。いずれにしても、公式資料を“軸”、通信講座を“補助輪”に据えれば、学習はぶれません。こうして二本立てで組み上げれば、合格ラインへの到達は現実的な目標になります。

グリーンアドバイザー 知恵袋

まず前提として、Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトは「直近の受験者がどこで迷ったか」を素早く拾える便利な場です。ただ単に眺めるのではなく、検索・選別・検証・反映の四段階で使うと学習効率が一気に上がります。ここでは、初めての方でも再現しやすい具体的な手順に落とし込みます。

ここで検索の型を用意します。語をただ入れるより、組み合わせと否定でノイズを削るとうまくいきます。例えば「グリーンアドバイザー 落ちた 勉強法」「グリーンアドバイザー 合格ライン 例題」「GA 試験 用土 肥料 ミス」「園芸 観葉 水やり 冬 室内 失敗」など、現象+科目で検索します。さらに「合格 発表」「会場」「時間配分」など運用ワードを足すと当年の所感に当たりやすくなります。解決済みだけに絞ると回答の質が安定しやすい一方で、最新傾向を探りたいときは新着もチェックしておくと良いでしょう。

一方で、情報は玉石混交です。信頼度を素早く見極めるために、次のチェックリストを使ってください。①合格年や受験年が明記されているか、②協会資料やテキストの章・ページなど根拠が示されているか、③断定口調が過剰ではないか、④設問内容を過度に具体的に書いていないか(守秘の観点)、⑤同趣旨の回答が複数存在するか。四つ以上当てはまる投稿は採用、三つ以下なら保留という運用にすると、誤情報の混入を抑えられます。

ここで、見つけた知見を学習に落とす「Q&Aノート」の作り方を示します。ノートは一行一事実ではなく、表形式にすると使いやすくなります。列は「トピック(例:潅水・用土・病害虫)/要旨(30字以内)/根拠リンクまたは出典名/協会テキスト該当章/自分の修正ポイント/演習予定日」にしてください。例えば「室内の葉先枯れ→風と湿度の影響を疑う→テキスト第◯章→冬場の潅水頻度を見直す→週末に例題を再挑戦」といった具合です。こうして“読むだけ”をやめ、次の行動に直結させます。

他にも、Q&Aは誤解のパターン収集に向いています。多くの投稿で共通するのは、屋外と屋内の管理差を混同する、鉢サイズと用土で潅水判断を分けない、季節で病害虫の出方が変わることを踏まえない、という三つです。前述の通り、こうした誤解を見つけたら、協会のテキストや公開例題の該当箇所へ戻り、用語定義と因果関係を短文で書き直します。単純に暗記するより、なぜそうなるかを言語化すると、似た設問でも崩れません。

質問の作法にも触れておきます。良質な回答を得るには、条件を具体的に書くのが近道です。テンプレートは次のとおりです。「受験予定(または受験年)/苦手分野(例:施肥と病害虫)/学習時間の確保状況/使用テキストと例題の進捗/直近の模擬スコア/知りたいこと(時間配分か記憶法かなど)」。こうすれば、回答者は状況に合った助言を返しやすくなります。もちろん、問題文の転載や撮影のアップロードは避け、要点のみ聞くのがマナーです。

これを理解した上で、勧誘的な投稿の扱いも決めておきます。特定教材への誘導しかしていない、出典がないのに「これだけで受かる」と断言している、合否に無関係な自社リンクを大量に貼る、といった回答は、参考にしない方が安全です。むしろ、複数の回答で一致している「解き方の工夫」だけを抽出します。例えば、「○×は否定語と例外条件を先にチェック」「三択は確実な1つを先に選定し、残りは消去から入る」「時間配分は基礎→応用→見直しの順」というような汎用技術は、そのまま模試に転用できます。

勉強計画への落とし込み方も具体化します。週の前半にQ&Aで弱点トピックを3つだけ拾う。中盤に協会テキストの該当章で根拠を確認し、用語の言い換えを自作する。週末に例題やミニ模試で検証し、ノートに「できた/迷った/誤答の原因」を三分割で記録する。これを2サイクル回すと、投稿由来の知識が自分の言葉に置き換わり、スコアの底上げにつながります。いずれにしても、拾った情報をそのまま信じるのではなく、公式資料で裏を取ってから演習に反映することが大切です。

なお、年ごとの差分にも注意します。試験運用や例題の追加・修正が行われる場合があり、昔の体験談が現在の仕様と合わないことは珍しくありません。投稿の日付と受験年を必ず確認し、古い情報は「背景理解」として扱います。もし最新の傾向が気になるなら、当年の受験報告を複数件読み、共通して語られているポイントだけを抜き出してください。

最後に、使いすぎのリスクも述べておきます。Q&Aの読み漁りは、勉強した気分になりやすい一方、得点に直結しない時間が増えます。時間を決め、週当たりの閲覧は30〜40分で打ち切る。その後は必ずテキストと例題に戻る。このルールを守るだけで、情報過多を防げます。こうして「現場の声」をヒントにしながら、最終判断は公式資料に置く。これが、知恵袋を味方につけて合格に近づくためのいちばん現実的な使い方です。

グリーン アドバイザー 落ち た後の対策

ガーデニングの資格は履歴書に書けますか?

園芸装飾技能士とは何ですか?

グリーンコーディネーターになるには?

グリーンアドバイザー 年収

ガーデニングの資格は履歴書に書けますか?

書けます。しかも、書き方の精度と「業務でどう使えるか」の接続を示せば評価は上がります。ここでは、国家資格と民間資格の扱い、記載フォーマット、面接・職務経歴書での見せ方、やりがちなミスの回避策までを具体的に整理します。単純に資格名を並べるだけでは効果が薄くなりがちです。活用シーンまで言語化しておくと、読み手の理解が早まります。

まず、国家資格と民間資格の位置づけを分けて考えます。国家資格(例:園芸装飾技能士、フラワー装飾技能士、造園施工管理技士)は社会的信頼が高く、履歴書の「免許・資格」欄で上位に置くのが一般的です。一方で、民間資格は発行団体の信頼性とシラバスの実務適合性が判断軸になります。公益社団法人が認定するグリーンアドバイザーは、基礎力の証明として評価されやすい立ち位置だと言えます。ただし、講座受講歴のみ(修了証レベル)は「研修・セミナー」欄に分けるほうが誤解を招きません。

ここで、読み手が迷わない書式を示します。ポイントは四つです。正式名称、等級・区分、取得(登録)年月、発行主体を一行にまとめます。記入例は次の通りです。

・園芸装飾技能士 2級(2025年9月取得)/都道府県職業能力開発協会

・グリーンアドバイザー(2025年登録)/日本家庭園芸普及協会

・造園施工管理技士 2級(施工)〔2024年合格〕/国土交通大臣指定機関

このように書けば、確認に必要な要素が瞬時に伝わります。和暦・西暦は必ず統一し、略称のみの記載は避けてください。もし取得予定であれば「2025年9月 受験予定」「2025年10月 登録申請予定」と明記し、面接で計画と学習状況を説明できるように準備します。

一方で、履歴書は紙幅が限られます。そこで、職務経歴書側で「資格が業務にどう効くか」を具体化します。例えば、園芸店での接客なら「病害虫の一次診断と代替提案で返品率を低減」「季節販促で寄せ植え単価を向上」といった成果を数字付きで示します。観葉植物リースであれば「月次巡回の標準化で1件当たり作業時間を15%短縮」「照度・風の見直しで交換ロスを月5%台に抑制」と記せます。住宅外構の提案なら「植栽表・管理カレンダー・概算見積をセット化し受注率を改善」といった表現が有効です。こうすれば、資格名と実務貢献が一本の線でつながります。

さらに、面接では「使える場面」を短く言えるように整えます。例えば、グリーンアドバイザーなら「屋内外の管理差を踏まえた基礎提案」「用土・肥料・潅水判断の標準化」「初心者向けワークショップ運営」など、三つのコアを準備します。園芸装飾技能士であれば「安全・導線・清掃性を満たす配置設計」「支柱・固定・マルチングまで含む仕上げ品質」「季節更新と病害虫予防を織り込んだ管理計画」を端的に話せると強みが伝わります。英語表記が必要な企業向けには、括弧で補足しておくのも一案です(例:Horticultural Decoration Technician Level 2)。

なお、応募書類づくりには運用上のコツがあります。重要度が高いものから上に並べる、資格手当の対象になり得るものを先頭に置く、関連しない資格を大量に列挙しない、といった基本だけでも読みやすさが変わります。そして、ポートフォリオの用意が効果的です。ビフォー・アフター、植栽表、季節ごとの管理カレンダー、KPI(交換ロス率・在庫回転・作業時間)の推移を1~2ページで見せれば、説得力が増します。こうすれば、単なる“資格の保有”から“成果の再現性”へと議論を移せます。

やりがちなミスも挙げておきます。資格の種類を誤って「国家資格」と表記する、登録年や等級を曖昧にする、団体名を省く、受講歴を資格欄に入れてしまう、和暦と西暦が混在する。これらは信頼を損ないます。対策はシンプルです。公式サイトで正式名称を確認し、履歴書テンプレート内で年表記を統一し、証明書の写しを手元に置いて転記ミスを防ぎます。もし更新制の資格で期限が迫っているなら、「更新済」「更新予定」の一言を添えると誠実さが伝わります。

いずれにしても、採用側が知りたいのは「この資格で何を再現できるか」です。資格名、取得時期、発行主体を正確に書く。職務経歴書で活用シーンと数字を添える。面接で短い言葉に圧縮して語る。こうすれば、ガーデニング関連の資格は履歴書で確かな後押しになります。もちろん、応募職種との関連性が薄い資格は思い切って削り、代わりに現場での工夫や成果を手厚く記す方が伝わりやすくなります。こうして書類全体を設計すれば、あなたの知識と現場力が採用担当にまっすぐ届くはずです。

園芸装飾技能士とは何ですか?

園芸装飾技能士は、観賞用植物を使って空間を美しく、かつ安全に保つための技能を証明する国家資格です。単に「飾る」だけでは終わりません。実際には、植物の選定から配置、固定、潅水・施肥、剪定、病害虫の予防と処置、交換や撤去までを連続した業務として設計し、施設の運用に無理なく組み込む力が求められます。オフィスや商業施設、ホテル、医療・教育施設、イベント会場など、屋内外の多様な現場で役立つ資格だと理解しておくと全体像が掴みやすくなります。

ここで、試験の骨子を整理します。学科では、植物生理(光合成・蒸散・休眠)、用土・肥料の基礎、潅水判断、日照・温湿度・風・空調といった環境調整、病害虫の基礎、資材と器具の扱い、安全・衛生、関連マナーまで幅広く問われます。一方で、実技は「制限時間内に、機能と美観を両立させた仕上がりを作れるか」が焦点です。鉢やプランターの水平・通り、支柱の角度、マルチングの厚み、見切りの精度、固定方法の確実さ、作業後の清掃・片付けまで評価対象に入ります。つまり、見た目が整うだけでは高得点になりません。避難動線や非常口を塞がないこと、床の耐荷重や空調の吹き出し、照度や眩しさ、清掃動線との両立など、運用上の合理性を同時に満たすことが重要です。

一方で、近縁の技能と混同されやすい点にも触れておきます。フラワー装飾技能士が「花材のデザイン・制作」に比重があるのに対し、園芸装飾技能士は「植栽物の育成・維持」を前提に据えます。交換周期や管理頻度、病害虫の発生リスクを見越したプランニングは、園芸装飾の中核です。むしろ、この「長く機能する計画性」を示せるかどうかが、現場で指名されるかを左右します。

準備の仕方も具体化しておきます。学科は用語暗記だけでなく、理由づけで覚えるのが近道です。例えば、屋内で葉先が枯れる現象を「湿度の不足」「風当たり」「過度の潅水」「空調の直風」などに分解し、原因別の対処を言語化しておくと応用が利きます。実技は型の反復が不可欠です。練習では、①作業前点検(器具・保護具・動線)、②レイアウト仮置き、③固定と支柱、④仕上げ(表土・葉拭き・清掃)、⑤最終チェック(水平・通り・サイン類の視認性)の順で手順を固定化し、タイムトライアルで所要時間を短縮します。こうすれば本番でも手が止まりません。

ここから、現場で評価される観点をもう少し掘り下げます。照度と風の流路、空調の吹き出し・還気、日射の入り方、利用者の導線、清掃頻度、香りや花粉に対する配慮、鉢重量と床の耐荷重、脚立や台車の可搬性など、設置後の運用条件を勘案する姿勢が大切です。例えば、エントランスの自動扉付近では、外気の吹き込みで乾燥が進みやすい一方、冷温風が直撃する位置は葉焼けや乾燥、結露の原因になります。ここを回避しつつ視認性を確保する配置案を用意できると、施工後のクレームが減ります。もちろん、アレルギーや香りへの許容度は事前合意が欠かせません。

合格後の活かし方も整理しておきます。観葉植物リース会社の維持管理、商業施設の常駐管理、イベント装飾の短期施工、オフィスの屋内緑化提案など、適用領域は広いです。スキルの見える化には、ビフォー・アフター写真、植栽表、管理カレンダー、交換ロス率や作業時間の推移をまとめた簡易レポートが有効です。いずれにしても、数値と写真が揃えば、追加提案や単価交渉で説得力が増します。

もちろん、デメリットや注意点もあります。実技の準備には資材・道具・練習スペースが必要で、独学だとフィードバックが得にくいことがあります。試験日程や会場が限られる場合もあるため、早めの計画が欠かせません。また、現場では重量物運搬や高所作業が避けられない場面があり、安全教育と保険の備えが必要です。更新や継続学習の負担もゼロではありません。ただし、これらはチェックリスト化と練習環境の工夫で相当程度カバーできます。

学習計画の一例を挙げます。最初の4週間は学科の全体像を通読し、章末演習で弱点を洗い出します。次の4週間で実技の基礎手順を固め、資材の標準セット(支柱・結束材・マルチング材・水平器・養生材など)を整えます。仕上げの4週間は「弱点分野の集中」と「本番時間を想定した通し練習」に充て、最後の1週間は復習と安全手順の再確認に限定します。なお、練習記録は写真とタイムログを残し、手順のムダを毎回一つ削る意識で進めると伸びが早いです。

他にも、失敗しやすい典型例を持っておくと役立ちます。動線の過小評価で通行の障害になる、香りや花粉への配慮不足でクレームにつながる、鉢の固定が甘く転倒リスクを残す、マルチングの厚みが不揃いで“荒れ”た印象になる、清掃の仕上げが甘く土粉が残る。対策は、現調時のチェックリスト、設置後の揺れ試験、水平・通りのダブルチェック、清掃の最終確認という基本の徹底に尽きます。単純に、基本が最強です。

最後に、キャリアの広げ方です。グリーンアドバイザーで基礎力を可視化し、園芸装飾技能士で「設置・維持」の実務性を証明する組み合わせは相性が良いです。屋外案件を増やすなら造園施工管理技士、室内空間の調整に厚みを出すならインテリアコーディネーターの学習も有効です。こう考えると、園芸装飾技能士は“機能するグリーン”を社会に実装する要の資格だと言えます。学科は理由づけ、実技は手順の標準化とタイム管理。この二本柱を積み上げれば、現場の信頼と機会は着実に増えていきます。

園芸装飾技能士|権威リンク集(公式・公的+関連団体)

厚生労働省「技のとびら」|園芸装飾技能士(職種紹介)

園芸装飾職種の定義(観賞用植物の装飾・維持管理)と概要。まずはここで公式の位置づけを確認。 waza.mhlw.go.jp厚生労働省|園芸装飾技能検定「試験科目・範囲(1〜3級)」PDF

実技(インドアガーデン製作、維持管理 等)・学科の出題範囲を等級別に明記。学習計画の土台に。 厚生労働省中央職業能力開発協会(JAVADA)|園芸装飾(室内園芸装飾作業)

実施職種ページ。試験概要、適用法令、作業内容など“受験者目線”の情報がまとまっています。 ジャバダJAVADA|技能検定のご案内(制度・日程・申請先の総合入口)

制度の全体像、受検フロー、実施日程の入り口。ここから各都道府県協会へ。 ジャバダJAVADA|試験問題公開(園芸装飾・年度別)

令和5年度前期「園芸装飾(室内園芸装飾作業)」学科・製作等の公開ページ(閲覧時に注意事項の確認あり)。 kentei.javada.or.jp都道府県職業能力開発協会一覧(JAVADA)

受検申請・会場案内など実務は各都道府県協会が担当。あなたの地域の窓口をここから検索。 ジャバダ(例)岡山県職業能力開発協会|技能検定 受検案内(PDF)

具体的な申込様式や注意点の実例。各県の案内構成は概ね同様です。 岡山県職業能力開発協会厚生労働省「技のとびら」|技能検定制度とは

“技能検定”という国家検定の公式解説。制度理解の一次情報として引用価値が高いページ。 waza.mhlw.go.jp厚生労働省「技のとびら」|技能検定 関係機関・団体

都道府県協会や担当局への公式リンク集。窓口確認に便利。 waza.mhlw.go.jp一般社団法人 日本インドア・グリーン協会(NIGA)|教材情報

園芸装飾技能検定の学科例題集・実技ガイド等を発行する業界団体。受験教材の入手先として有用(民間団体)。 niga.or.jp+2niga.or.jp+2

参考(混同しやすい関連資格)

フラワー装飾技能士(厚労省「技のとびら」)…ブーケ・会場装花など“切花中心の装飾”。園芸装飾とは別職種です。 waza.mhlw.go.jp

JAVADA|フラワー装飾(職種ページ)/試験問題公開(年度別) ジャバダ+1

補足:公式定義では、園芸装飾=観葉植物等の装飾・維持管理、**フラワー装飾=ブーケや祭壇装花など“切花のデザイン”**という住み分けです。受験前にどちらを目指すか確認しましょう。 waza.mhlw.go.jp+1

グリーンコーディネーターになるには?

まず押さえておきたいのは、グリーンコーディネーターは法的に独占業務が定められていない一方で、現場で成果を出すための総合力が強く求められる職域だということです。植物の知識だけでは足りません。空間の使われ方、維持管理の手間、予算・安全・法規までを踏まえ、顧客の要望を“設計と運用の言葉”に翻訳できるかどうかが評価軸になります。ここでは、初学者が独り立ちまで進むための実務ロードマップを段階的に示します。

まず基礎固めです。植物生理(光合成・蒸散・休眠)、用土と肥料の基礎、潅水の判断軸、剪定や植え替えの手順、病害虫の初期対応をひととおり学びます。屋外と屋内では管理が変わります。耐陰性・耐乾性・耐寒性の見極めや、光・温度・湿度・風の組み合わせを言語化しておくと、提案の説得力が上がります。学びを習慣化するには「8週間スプリント」を設け、平日45分の座学+週1回の観察・実習を回す方法が有効です。例えば、同一種を置き場所だけ変えて生育差を記録すると、環境調整の感覚が一気に掴めます。

次に、サイトアナリシス(現場分析)の型を身につけます。ここでの抜け漏れが後工程の手戻りに直結します。方位・採光・眩しさ、空調の吹き出しと還気、風の通り、平均温湿度、照度、床の耐荷重、避難動線と防火、清掃動線、給排水と電源、什器配置、既存植栽の状態を現地で確認し、写真と寸法を取ります。ヒアリングは「誰が・いつ・どこを・どれくらいの時間使うか」から始めると、デザインより先に運用要件が見えてきます。私は30分の質問テンプレートを用意し、最後に「管理できる頻度」と「季節イベントの有無」を必ず確認します。こうすれば、無理のない更新サイクルを設計できます。

ここから設計・提案の段階です。納品物は平面図、必要に応じて立面や簡易3D、植栽表(和名・学名・サイズ・数量・入替想定)、季節別の管理カレンダー、概算見積、施工手順、更新サイクル、撤去・入替時のリスクまでをひとまとめにします。非専門家に伝わる資料が重要です。写真のムードボード、色と質感のリファレンス、季節変化の想定スケッチを添えると合意形成が早まります。図面は手描きでも問題ありませんが、CADやSketchUpを併用すると、スケールの誤差や干渉チェックを減らせます。

実装力は現場で鍛えます。園芸店、観葉植物リース会社、造園・屋内緑化会社、インテリア関連企業のいずれかでアシスタントに入り、納品・設置・メンテナンスを繰り返すのが近道です。搬入動線の確保、エレベーターの養生、脚立の取り扱い、荷下ろし位置の決め方、安全声掛けのルールなど、紙では身につかない勘所が多くあります。小規模案件(例えばロビー5鉢、季節交換2回)の主担当を経験したら、見積・仕様書・工程の作成、検収までの一連を自走する練習に進みます。

独立や副業を視野に入れる場合は、事務と法務の基礎も早めに整えます。見積書・仕様書・請負契約・検収書のテンプレート、商用写真の利用許諾、廃棄物の取り扱い、施設ルールへの適合、安全配慮義務、賠償保険の加入可否などをチェックリスト化してください。搬入車両・台車・養生材・脚立・保護具・潅水用具・剪定工具の標準セットを作り、現場ごとの追加装備をメモに残すと、準備抜けを防げます。こうすれば、規模が大きくなっても品質を安定させやすくなります。

資格の活用も整理しておきます。必須ではありませんが、信頼の土台にはなります。基礎力の可視化にはグリーンアドバイザー、実装・維持の実務性には園芸装飾技能士、空間全体の調整にはインテリアコーディネーター、屋外工事の工程管理には造園施工管理技士が役立ちます。更新や学習の負担はデメリットですが、顧客や同業と共通言語を持てる利点は大きいです。前述の通り、肩書だけで案件が取れるわけではありません。ポートフォリオに「課題→提案→実装→維持の結果」を1案件ずつ記録し、数字と写真で語れる資料を育ててください。

仕事獲得と価格設計の考え方も早めに押さえます。価格は「設計費+資材費+施工費+養生費+運搬費+処分費+管理費」の積み上げで決まります。管理費は鉢サイズや点数、巡回頻度で段階設定し、移動時間も所要に加えます。値引き要請に備えて、見積書は内訳を明確にし、削る場合の影響(寿命・見栄え・手間)を説明できるようにします。いずれにしても、ビフォー・アフターとKPI(交換ロス率、顧客維持率、作業時間)を月次で見える化すれば、単価交渉と再提案の根拠が増えます。

ここで、失敗しやすいポイントを挙げます。冬季の日照不足を過少評価して枯損が増える、香りや花粉への配慮を欠いてクレームになる、鉢重量と床耐荷重を確認せず設置後に移設が必要になる、清掃や避難の動線を塞いでやり直しになる、更新費用を見込まず早期劣化で赤字化する、といった事例はどの現場でも起こり得ます。対策はシンプルです。照度・温湿度の実測、避難図との突き合わせ、搬入・更新のシミュレーション、アレルギー・香りに関する事前同意、そして更新サイクルを明記した提案です。

最後に、1年ロードマップの例を示します。0~90日:基礎の学習と現場同行、1案件の一部工程を担当。90~180日:小規模案件の主担当を経験し、提案書と見積を単独作成。180~365日:中規模案件の設計から引き渡し、季節更新を含む管理サイクルを回し、ポートフォリオを整備します。ここから紹介経由の相談が増えます。ここまで来れば、名刺に何と書くかよりも、あなたの仕事ぶりそのものが信用になります。いずれにしても、学び・記録・改善のループを止めないことが、グリーンコーディネーターへの最短距離です。

グリーンアドバイザー 年収

まず押さえておきたいのは、前述の通りグリーンアドバイザーは公益社団法人の民間認定であり、年収は「どこで・どんな役割で・どんな雇用形態で働くか」によって大きく変わります。小売(園芸店・ホームセンター)、観葉植物リース・メンテナンス、造園・屋内緑化・イベント装飾、そして個人事業の四つに分けて、収入の決まり方と伸ばし方をより具体的に整理します。

ここでは、まず小売から説明します。小売の正社員は、基本給に残業代と賞与が乗る構成が一般的です。売場担当からスタートし、発注・棚割り・季節催事の企画、SNSやPOP制作まで守備範囲が広がると、評価は「売上・荒利・在庫回転・ロス率」へとシフトします。病害虫の一次診断や用土・肥料の提案精度が上がると客単価が伸び、リピート率も改善しやすくなります。いずれにしても、地域・店舗規模・企業の評価制度で賞与水準は動きます。したがって、面接時は「等級ごとの評価基準」「目標設定の方法」「在庫指標の重み」を具体的に確認するとよいでしょう。

一方で、観葉植物リース・メンテナンス会社は、ルート巡回による維持管理(潅水・剪定・清掃・交換)を主軸に手当が加算される賃金設計が多いです。ここで収入を底上げする鍵は、交換ロスの低下と工数の圧縮にあります。例えば、光量(lx)と風の流路の見直しで枯損率を下げる、潅水ポットやホースの標準化で1件当たりの滞在時間を短縮する、交換サイズの標準をS/M/Lで整理して積載効率を上げる、といった小さな改善が積み上がると評価に直結します。加えて、運転・早朝・寒冷地手当などの有無で年収の実感は変わるため、就業規則の細目は事前にチェックしてください。

造園・屋内緑化・イベント装飾の領域では、提案から施工、現場管理まで一貫して扱える人材の付加価値が高くなります。見積・仕様書・工程表・安全計画・竣工書類までを自走できれば、案件単価に応じたインセンティブが設定される会社もあります。ここで威力を発揮するのが資格の組み合わせです。園芸装飾技能士で実装力を示し、造園施工管理技士で工程・安全・原価の言語を獲得すると、任せてもらえる仕事の幅が広がります。もちろん、グリーンアドバイザーは基礎力の可視化として顧客説明時に信頼を得やすく、追加提案(季節更新や病害虫の予防メニュー)にもつながります。

他にも、個人事業・副業という選択肢があります。ここは設計次第でレンジが広がる分、原価管理と営業の巧拙が年収に直結します。収益は「月額の維持管理契約×顧客数」に「季節交換・スポット装飾・イベント施工・ワークショップ料」を上乗せする形が基本です。例えば、管理単価を仮に S:1,500円/鉢、M:2,500円/鉢、L:4,000円/鉢に設定し、平均10鉢/件・20件/月・年12回巡回とすると、管理売上の概算は「(1,500×3+2,500×5+4,000×2)×10鉢×20件=…」のように弾けます。ここに季節交換(春・秋の2回)を加え、資材原価率と移動コストを差し引けば、粗利の着地点が見えます。なお、価格は地域性・顧客属性・サービス範囲で大きく動きます。したがって、最初は小さく試算し、1件あたりの所要時間・移動距離・交換ロス率をKPIにして毎月見直すと、無理のない拡張が可能です。

こう考えると、年収の伸びしろは「可視化できる成果」と「再現できる仕組み」に集約されます。私は、実務で次の五つを強く勧めます。第一に、売上だけでなく在庫回転・交換ロス・顧客維持率といった客観指標で成果を語る準備をすること。第二に、提案の可視化です。配置図・植栽表・季節変化のイメージ、ビフォーアフター写真をポートフォリオ化すると単価交渉に効きます。第三に、関連資格の活用。技能・施工・安全の言語が増えるほど、上流から下流まで担当でき、評価も上がります。第四に、仕入れと物流の最適化。納品単位や交換サイクルの見直し、廃棄ロスの抑制で粗利が改善します。第五に、コミュニティ発信やミニ講座の開催。信頼が広がると、紹介経由の高収益案件が増える傾向があります。

もちろん、デメリットや注意点もあります。繁忙期は体力負荷が高く、重量物や高所作業では安全教育が不可欠です。天候・施設イベントで残業や休日対応が発生する時期もあります。また、民間資格ゆえに「資格手当」の扱いは会社次第です。だからこそ、面接では基本給の内訳、各種手当の条件、賞与の算定ロジック、時間外の取り扱いを先に確認してください。むしろ、この確認を省くと、想定年収と実収入のギャップが生まれがちです。

ここから、年収の見極め方も一段深く触れておきます。求人票は一社ではなく複数サイトで横断し、勤務地・職種・役割でフィルタしたうえで、最低値・中央値・最高値のレンジをメモに残します。次に、選考段階で「モデル年収例の根拠」「評価ランク別の支給テーブル」「資格手当・インセンティブの支給条件」を具体的に質問します。こうすれば市場感と社内ルールの両面から判断でき、入社後の齟齬を減らせます。さらに、個人事業を視野に入れるなら、月次の固定費(車両・燃料・保険・保管場所・消耗品・通信)と変動費(仕入・外注・廃棄)を分け、税・社会保険を見込んだ上で「何件・何鉢・何サイズ」を受けるべきか逆算してください。いずれにしても、グリーンアドバイザーの学びを土台に、成果の見える化と仕組み化を重ねていけば、年収は段階的に引き上げられます。

グリーン アドバイザー 落ち たと感じた人への総括

GAは公益社団法人の民間認定で国家資格ではないである

合格ラインは年度で変動し2024年は80問中50問が基準である

安全圏は60~65問を狙う戦略が有効である

失点要因は否定語・例外の読み落としが典型である

学習の主軸は協会テキスト・動画・公開例題の往復である

ユーキャン等の通信講座は補助教材として穴埋めに使うのが適切である

屋内外の管理差・用土肥料・病害虫を重点科目に設定するべきである

80問対策は即答問題から処理し見直し時間を確保する型が安定である

知恵袋は根拠と受験年が明記された回答だけ採用する方針が安全である

試験直前は誤答の原因分類で弱点を三つ以内に絞るのが効率的である

合格後は情報誌・専用サイト・CPDで継続学習と称号取得が可能である

履歴書には正式名称・等級・取得年月・発行団体を一行で記すのが基本である

実務幅の拡張には園芸装飾技能士や造園施工管理技士の取得が有効である

コーディネーター審査の不合格要因は要件未達と実装可能性不足が中心である

再挑戦は14日リカバリープランで要件確認と資料整合を徹底するべきである

グリーンアドバイザー なぜ落ちたかのQ&A

Q:勉強したのに落ちたのはなぜですか?

A:インプットが“広く浅く”に偏り、用語の定義と因果(なぜそうなるか)の結び付けが弱かった可能性があります。用土・肥料や病害虫は理由づけで覚え直すと安定します。Q:合格ラインは超えられるはずだったのに届きませんでした。

A:基礎問題の取りこぼしが原因になりがちです。○×の否定語や例外条件、三択の消去順の型を決めずに臨むと、ケアレスミスが積み上がります。Q:時間が足りずに見直しができません。

A:配点に関係なく“即答ゾーン→要検討→後回し”の三段で回す管理が必要です。全体の15~20%を見直し用に確保し、フラグ問題だけを回収すると間に合います。Q:屋内の観葉と屋外管理をよく混同します。

A:光・温度・湿度・風の前提が違います。ノートを「屋内」「屋外」で分け、潅水判断や症状の切り分けを表にしておくと選択肢の“ひっかけ”に強くなります。Q:講習動画は見たのに点が伸びません。

A:視聴後にテキスト余白へ“理由メモ”を書いていないと定着しづらいです。動画→該当章→公開例題の順で回し、誤答には必ず原因ラベル(読み違い/知識不足/用語混同)を付けましょう。Q:公開例題は解いたのに本番で崩れました。

A:例題の暗記に寄り過ぎると、言い回しが変わった途端に落ちます。用語は言い換え(乾燥=蒸散過多、過湿=根の酸欠など)で複数表現に慣れておくと崩れにくいです。Q:病害虫の問題が苦手です。

A:季節性と初期症状の見分けを混同しやすい領域です。発生時期→見た目→初手対応の三段でカード化し、写真と一緒に覚えると定着します。Q:用土・肥料の細かい数値が覚えられません。

A:pHや施肥時期は“数字だけ”でなく目的と症状のセットで覚えます。例えば「pHが高い→微量要素欠乏様の症状→酸性資材で補正」のように矢印でつなげると再現できます。Q:○×問題で失点します。

A:語尾の「~ない/~とは限らない」を先にマークし、一般化の言い過ぎ(“常に”“必ず”)を疑う癖を付けましょう。見直しでは否定語と数値だけを二度チェックします。Q:三択で迷って時間を浪費します。

A:確信のある一肢を先に固定→残り二肢を消去、の順で速度が上がります。根拠が弱い直感解答にフラグを付け、最後に回すと全体の歩留まりが改善します。Q:範囲が広くて学習計画が破綻しました。

A:直前期は“面積を広げない追い込み”が有効です。弱点テーマを三つに絞り、1~2週間はそこだけ底上げしてください。章末要点の30字要約も効きます。Q:当日のコンディションが悪くて集中できませんでした。

A:試験と同時刻での演習、休憩のタイミング、持ち物チェック(時計・筆記具・受験票)を前日までに固定化すると集中力が維持しやすくなります。Q:知恵袋などの体験談を参考にしたのに外しました。

A:年次差や記憶違いが混在します。情報はヒントに留め、最終的な根拠は協会テキストと公開例題で裏取りしましょう。Q:どこから立て直せば良いですか?

A:ミニ模試→誤答の原因分類→弱点三つに集約→協会テキストと動画で再インプット→公開例題で再検証、のループを一週間単位で回すのが近道です。Q:次回は合格ラインを確実に越えたいです。

A:目標は正答60~65問の“安全圏”。用語定義・屋内外の管理差・用土肥料の三領域を先に8割へ、病害虫・安全マナーで積み増し、時間配分の型を固めれば到達可能です。日本家庭園芸普及協会|グリーンアドバイザーになろう!(公式ランディング)

受講・受験の全体像、最新年度の要点をまずここで確認。

https://www.kateiengei.or.jp/greenadviser/ 家庭園芸協会2025年度 グリーンアドバイザー講習・試験の詳細(公式・最新年度の実務情報)

申し込み期間、試験期間、問い合わせ先など実務に必要な情報がまとまっています。

https://www.kateiengei.or.jp/greenadviser/examination 家庭園芸協会講習テキスト 試し読み(ニュース)(公式)

最新改訂点の案内と、テキストの中身を一部確認できます。

https://www.kateiengei.or.jp/news/archives/111 家庭園芸協会おすすめ書籍|グリーンアドバイザー(公式)

講師陣推薦の参考書リスト。学習の土台づくりに。

https://www.kateiengei.or.jp/greenadviser/book 家庭園芸協会グリーンアドバイザー認定試験 問題の一例(PDF・最新版の公開例)(公式)

○×形式の出題例。出題傾向の把握に役立ちます。

https://www.kateiengei.or.jp/burger_editor/burger_editor/dl/165__MjAyNDA5MDXmlLnoqIIg6Kmm6aiT5ZWP6aGM44Gu5LiA5L6L.pdf 家庭園芸協会(参考)過去の「問題の一例」PDF(公式・アーカイブ)

複数年分を比べると学習の重点が掴めます。

https://www.kateiengei.or.jp/burger_editor/burger_editor/dl/92__6Kmm6aiT5ZWP6aGM44Gu5LiA5L6L77yIMjAyMu_8iQ-D-.pdf 家庭園芸協会受験申込・試験運営(CBT-S)ページ(試験運営パートナーの公式)

試験方式・支払い方法など、実務上の注意点はこちらでも確認できます。

https://cbt-s.com/examinee/examination/kateiengei.html 株式会社CBT-Solutions協会のご案内(PDF)(公式)

協会の目的・事業、GA制度の位置づけ、登録者数の概況など。

https://www.kateiengei.or.jp/burger_editor/burger_editor/dl/122__55Sz6L685pu45LuY44GNIOWNlOS8muahiOWGhQ-D-.pdf 家庭園芸協会「花と緑に関する調査報告書」(PDF)(公式)

GAの社会的周知度や園芸行動に関する最新データ。制度の“社会的文脈”の根拠になります。

https://www.kateiengei.or.jp/burger_editor/burger_editor/dl/185__MjAyNERJWeOCt_ODp_OCpuOCouODs_OCseODvOODiOmbhuioiOe1kOaenA-D-.pdf 家庭園芸協会公式動画:試験当日の流れ(YouTube)

CBT方式になった以降の受験イメージをつかむのに便利。

https://www.youtube.com/watch?v=v_vQ3TbIK_I YouTube

(補足)公式SNSでの最新告知(申込期間・試験期間の周知など)

・Instagram リール例(2025年度のスケジュール案内):https://www.instagram.com/reel/DHsfYnqzW0i/ インスタグラム