ヒューケラ だけ の 寄せ 植えで季節の景色を長く楽しみたい方へ、本記事は設計から年間管理までを一気通貫で整理します。まず入口として「ヒューケラだけの寄せ植え 作り方」を丁寧に解説し、色と高さの設計→植え付け→定着管理の流れを、初めてでも迷いにくい順序で示します。ここを押さえるだけで、仕上がりとメンテナンスの手間がぐっと軽くなります。

次に、配色と質感の設計を深めるため「ヒューケラ 寄せ植え 相性|組み合わせのコツ」を用意しました。面(大きな葉)と線(細葉・下垂)の対比、主役・準主役・差し色の面積配分など、写真映えと維持を両立させる考え方を具体例で示します。器選びで迷う方には「ヒューケラ 寄せ植え プランターの選び方」を材質・形状・深さ・排水の観点から比較し、環境別の最適解へ誘導します。

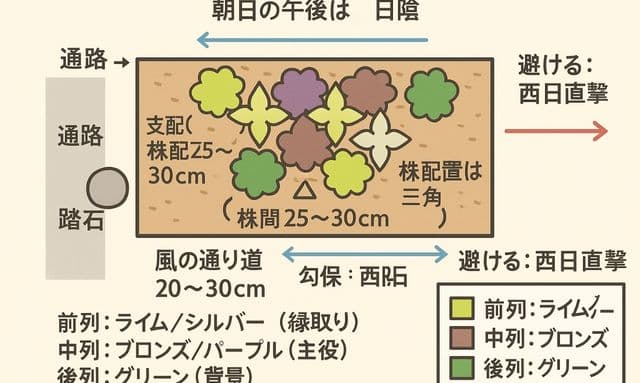

屋外で映える配置づくりについては「ヒューケラ 寄せ植え 花壇レイアウトのポイント」を前中後の三層構成で説明します。視線の流れや株間、盛り土と排水の勾配づけまで踏み込み、花壇全体が散漫にならない設計を提案します。一方で置き場所の基準が曖昧だと失敗しやすいので、「ヒューケラはどこに植えれば良いですか?」に対しては、午前日照・午後日陰・通気確保という条件を、ベランダや玄関前など具体シーンで解きほぐします。

根の居心地は色艶を左右します。そこで「ヒューケラを植える土の配合は?」では、排水と保水を両立させる基本配合、pHの目安、元肥の考え方、環境に合わせた微調整の仕方を示します。さらに生育期の栄養設計として「ヒューケラに肥料はいつあげますか?」を春秋中心・夏冬控えめのリズムで整理し、置肥と液肥の使い分けも明確化します。

夏場の生存戦略は別枠で扱います。「ヒューケラは夏に水やりが必要ですか?」では、朝の株元灌水・鉢の重さチェック・受け皿の扱いなど“質の高い潅水”の基準を提示します。続く「ヒューケラの夏越し方法は?」では、直射の回避・通気の確保・根域温度の上昇抑制を、遮光資材やスタンド、マルチングの活用まで含めて段取り化します。

寒期の守りは「ヒューケラ 寄せ植え 冬の管理と越冬対策」で網羅します。霜・凍上・過湿・乾風を同時にさばく置き場所、断熱の小技、水やりの切り替え、鉢と地植えそれぞれの注意点を月次の行動計画に落とし込みます。調子を崩したときの早期対処としては「ヒューケラが枯れる原因は何ですか?」を症状別の診断フローチェックで示し、再発防止まで一本道でつなげます。

最後に選ぶ楽しさもきちんと担保します。「ヒューケラのおすすめ品種は?」では、ライム・ブロンズ・パープル・シルバー各系統の役割や季節変化、寄せ植え内での置き場所と面積配分の考え方を整理しました。ここまで読めば、設計・器・土・水・肥料・夏越し・冬越しが一本に通り、ヒューケラ だけ の 寄せ 植えを自信をもって仕立てられます。今の環境に最も近い章から読み進め、必要なポイントだけ実装していく進め方でも十分に効果が出ます。

記事のポイント

設計→植え付け→定着管理までの手順とコツがわかる

相性の良い組み合わせ・プランター選び・花壇レイアウトの要点がわかる

置き場所の基準と用土配合、肥料と水やりの適切なタイミングがわかる

夏越し・冬越しの具体策と、枯れる原因への対処法やおすすめ品種の選び方がわかる

ヒューケラ だけ の 寄せ 植えの基本

ヒューケラだけの寄せ植え 作り方

ヒューケラ 寄せ植え プランターの選び方

ヒューケラ 寄せ植え 相性|組み合わせのコツ

ヒューケラ 寄せ植え 花壇レイアウトのポイント

ヒューケラはどこに植えれば良いですか?

ヒューケラを植える土の配合は?

ヒューケラだけの寄せ植え 作り方

まず押さえるのは「設計→植え付け→定着管理」を順に進めることです。色と高さの設計を先に固め、通気と排水を意識して植え付け、半日陰で落ち着かせる——この流れに沿えば、仕上がりと維持管理の両方が安定します。ヒューケラは葉色が主役ですから、準備段階で迷いを減らしておくと後の微調整が楽になります。

ここでは設計から始めます。色は「主役・準主役・差し色」の三役に分け、面積の目安を60:30:10にすると散漫になりません。例えば、主役=ブロンズ、準主役=ライム、差し色=シルバーと決め、主役は中央や奥寄りに一段高く、準主役は主役の対角へ、差し色は手前角で“光る点”として使います。器の色も配色の一部です。白やグレーなら淡色葉が映え、チャコールならライムやシルバーが際立ちます。高さは「視線の核—つなぎ—縁取り」の順で考えると組み立てやすいです。視線の核に艶のある濃色(例:フォーエバーパープル)、つなぎに中明度(例:キャラメルやパリ)、縁取りに明るいライムや斑入りを置けば、真上からも横からも破綻が出にくくなります。

準備する資材はシンプルで構いません。プランターは通気と排水に優れた中深型(直径または長辺30〜40cm、深さ18〜25cm)を選びます。底に鉢底ネット、その上に薄く鉢底石を敷き、目詰まりを防いでください。用土は草花培養土7:小粒赤玉2:パーライト1が出発点になります。過湿気味の環境なら軽石を増やし、乾きやすい環境なら腐葉土やバーミキュライトを少量足すと安定します。元肥は緩効性をごく控えめに全体へ混和すれば十分です。苗はポットから外し、白く回った根だけ軽くほぐします。わさび茎が上がっている株は、成長点を埋めない範囲で土寄せすると据わりが良くなります。

植え付けは「仮置き→定点決め→高さ合わせ→本植え」の順で進めます。まず器の上で三角配置の仮置きを行い、色の重心を確認します。主役の向きを決めたら、準主役を対角線上に置いてコントラストを作り、差し色でリズムを整えてください。株間はおよそ15〜20cmが目安です。次に、鉢の1/2〜2/3まで用土を入れ、主役の高さを“器の縁から1.5〜2cm下”に合わせます。ここが後のウォータースペースになります。残りの株も同じ基準で高さをそろえ、クラウン(成長点)が土面よりわずかに上がる“浅植え”で止めます。周囲に用土を回し入れ、割りばしや手で軽く突いて空隙をなくします。表土に焼成赤玉やバークチップを3〜5mm敷いて泥はねを防ぐと、葉が清潔に保てます。最後に鉢底から水が勢いよく抜けるまでたっぷり潅水し、根と土を密着させましょう。

定着管理は最初の7〜10日が勝負です。明るい半日陰で風通しのよい場所に置き、直射と西日は避けます。潅水は表土が乾いてから朝に株元へ静かに行い、葉面散水は控えめにします。この期間の施肥は不要です。沈み込んだ株があれば、周囲の用土を足して高さを整えてください。花茎が上がる季節は、一本だけ残して縦のアクセントにするか、体力優先で切り戻すかを目的に応じて選びます。写真を一枚撮っておくと、色の面積配分の偏りが客観的に見え、差し色の過不足をすぐ判断できます。

季節の運用もあらかじめ決めておくと迷いません。春は日照を確保して色を乗せ、梅雨〜盛夏は半日陰へ寄せて遮光と通気を強化します。前述の通り、夏は鉢をスタンドで床から浮かせ、表土にバークチップを敷くと根域温度が上がりにくくなります。秋は色が冴える時期なので、差し色を少し増やしてもまとまりやすいです。冬は軒下の明るい場所に移し、霜避けと過湿対策を徹底すると安全です。

よくあるつまずきと即応も整理しておきます。葉縁がパリッと褐変するなら光が強すぎます。鉢の向きを少し回し、午後の直射だけ外してください。下葉の黄化や葉柄基部の黒ずみが出るときは過湿の兆候です。受け皿の溜水をやめ、底面の通気を確保し、次の機会に用土の無機比率を上げると収まります。配色がうるさく感じる場合は、差し色を減らし、主役の近くに置いて“塊”にすると落ち着きます。株姿が緩むときは、肥料を控え、明るさを一段上げる方が効きます。

最後に“完成チェック”です。主役は一つに絞れているか、60:30:10の面積配分が保てているか、クラウンが露出し過ぎても埋まり過ぎてもいないか、株間に指一本ぶんの風の通り道があるか、潅水後に水がすっと抜けるか。ここまで満たせていれば、ヒューケラだけの寄せ植えは四季を通じて絵になり、日々の手入れも最小限で済みます。色の設計と根の居心地、この二点を外さなければ大きな失敗は起こりにくいでしょう。

ヒューケラ 寄せ植え プランターの選び方

まず押さえたい基準は、通気・排水に優れた“中深型で横幅にゆとりのある器”です。目安としては直径(または長辺)30〜40cm、深さ18〜25cmが扱いやすく、3〜5株のレイアウトにちょうどよい容量になります。浅すぎる器は夏に急乾燥し、深すぎる器は用土が冷たく湿ったままになりがちです。適度な深さと幅があれば、根の更新が進み、ヒューケラ特有のドーム状シルエットを作りやすくなります。例えば、軽量なファイバークレイ製の幅40cmオーバルは、移動や季節管理が苦になりません。

材質は“温度と水分の動き”で選び分けます。素焼き・テラコッタは通気性に優れ過湿を避けやすい反面、乾きが速いので猛暑期は用土に保水材を少量ブレンドすると安定します。樹脂やFRPは軽く割れにくい長所があり、ベランダでも扱いやすい一方、夏に鉢内温度が上がりやすい傾向があります。白や淡色を選ぶ、二重構造(ダブルウォール)を選ぶ、午後の直射を避ける配置にする——この三拍子で葉傷みを抑えられます。金属・石材は意匠性が高いものの熱を伝えやすいため、断熱マットや木製スタンドを併用すると管理がぐっと楽になります。木製プランターは見栄えが良いですが、内側にライナー(防水インナー)を入れて腐朽を防ぐ配慮が必要です。

形状は「横長・低重心・開口広め」が寄せ植え向きです。トラフ型やワイドオーバルは、主役・つなぎ・縁取りの三層構成を作りやすく、転倒リスクも抑えられます。反対に、背の高い円柱や極端に狭い開口は、植え込みとメンテナンスの両方で難度が上がります。底穴は中央+サイドの複数孔が理想で、孔径は1〜1.5cm程度、鉢底ネットを敷いたうえで鉢底石を薄く(器の高さに対して下層1〜1.5cm)にとどめます。鉢を地面から2〜3cm浮かせる“ポットフィート”やスタンドの併用は、底面の通気を確保し、根の蒸れを防ぐうえで効果的です。

色と質感も仕上がりを左右します。無彩色(白・グレー)やアースカラーは葉色を引き立てやすく、空間に馴染みます。黒やチャコールは景色を引き締めますが、夏は鉢温が上がりやすい点に注意してください。マット質感は上品にまとまり、グロッシー仕上げは水跡が目立ちやすいものの、雨垂れ汚れには強い——このあたりの性格も覚えておくと選びやすくなります。

受け皿・底面給水の扱いは慎重にします。受け皿を使う場合は“溜水ゼロ”が大原則です。皿の上に小石やレンガ片を置いて鉢底を水面から離すと、うっかりの根腐れを防げます。底面給水型は乾燥対策として便利ですが、梅雨や猛暑期は過湿と高温が重なりやすいので、水位を低く保つか、期間限定で通常灌水に切り替えると安全です。オーバーフロー孔つきのプランターは雨天時に強い味方になります。

サイズ選びは“置き場所・株数・総重量”から逆算すると失敗が減ります。長辺65〜75cmの横長プランターであれば、ヒューケラ3株+細葉・つる性2株の基本編成が作りやすく、視線の核も作れます。総重量は「移動できる重さ」を上限にします。水は1L=約1kgですから、土と器を含めると想定より重くなりがちです。キャスター付台車や取っ手付き器を選ぶ、シーズン終わりに移動する前提で“片手で持てる重さ”へ抑える、といった現実的な視点が後の管理を助けます。

季節・地域差への対策も併せて考えます。猛暑地や南向きベランダでは、二重鉢(内鉢+外鉢)で断熱層を作る、外鉢だけ淡色にする、午後だけ簡易遮光をかける、といった工夫が効きます。寒冷地で屋外越冬させるなら、凍結割れの少ない樹脂やファイバークレイを選び、軒下の風下側に据えるのが無難です。凍結が心配な夜だけ玄関内に取り込める重量・サイズにしておけば、緊急時の対応も容易になります。

見栄えを重視した浅型リースやハンギングは、乾きが速く夏場の管理がシビアになる点がデメリットです。どうしても使うなら、日陰寄りの設置、朝の本灌水+夕方の軽い足し水、ココヤシライナーの内側に薄い防乾シートを当てる、といった工夫で“水切れの暴れ”を抑えましょう。いずれにしても、底層の通気・排水、用土は排水重視、株間は詰めすぎない——この三原則が守れていれば、器の自由度はぐっと広がります。

最後に“選定チェックリスト”を置きます。

・横幅30〜40cm、深さ18〜25cm前後で、株数に見合う容量か。

・通気・排水の確保(複数の底穴、ポットフィート併用)ができるか。

・材質の温度特性に合わせた色・構造(二重・淡色)を選べているか。

・受け皿運用でも溜水ゼロを徹底できる仕組みになっているか。

・季節移動や凍結対策を想定した重量・サイズか。

ここまで満たせば、ヒューケラの葉色は自然に冴え、寄せ植えの完成度も一段上がります。器選びはデザインだけでなく“根の居心地”で判断すると、管理も観賞も長続きします。

ヒューケラ 寄せ植え 相性|組み合わせのコツ

要は「色の役割」「葉の質感」「高さのリズム」を最初に決めてから苗を選ぶことです。色は主役・準主役・差し色の三役に分け、面積の配分をおよそ60:30:10にすると、どれだけ色数を増やしても散らかりにくくなります。例えば、ブロンズを主役、ライムを準主役、シルバーを差し色に据えると、明・中・暗のコントラストが生まれ、写真に撮っても締まって見えます。器の色も配色の一部ですから、白や素焼きなら淡色葉が映え、チャコールや鉄鉢ならライムやシルバーが光ります。

葉の質感は“面と線”の対比を意識します。ヒューケラの広い葉面はそれ自体で「面」を作るため、同じ鉢に「線」や「粒」を一つ入れるだけで奥行きが出ます。細葉のミスキャンタス、繊細なラミウム、小粒のアジュガ、下垂するアイビーなどは、ヒューケラの丸葉を引き立てる相棒になります。いずれも半日陰に強いグループで、水やりのリズムが似ているため管理が揃えやすいでしょう。一方で、強い日差しと乾きを好むラベンダーやローズマリーは、光と水分の要求がズレやすく、同じ鉢ではどちらかに無理が生じます。見た目の相性だけでなく“暮らしの相性”を優先すると失敗が減ります。

高さのリズムは「視線の核—つなぎ—縁取り」で組み立てます。視線の核には最も濃い色や艶の強い品種(例:フォーエバーパープル、チェリーコンポート)をやや高めに置き、周囲を中明度の葉(キャラメル、パリなど)で受け、縁には明るいライムや斑入り、あるいは軽く垂れる質感を配します。こうすれば真上からも横からも破綻が出にくく、植え替え後の成長でバランスが崩れる心配も小さくなります。配置は奇数(三角・五角)を基本にし、株間はおよそ15〜20cmを確保すると、風が通り蒸れにくい形に落ち着きます。

ここでは具体的な設計例を挙げます。たとえば「ナチュラル寄せ」なら、グリーン〜ブロンズの同系グラデーションでまとめ、ラミウムの銀葉を差し色にします。落ち着いた器を使い、面積はヒューケラ2:相棒1の比率にすると穏やかに馴染みます。対照的に「メリハリ寄せ」を狙うなら、ライム×ディープパープルの補色寄り配色に、シルバーの細葉で中和を入れると一気に洗練されます。器が暗色ならライムを増やし、白系なら深色葉の比率を上げる——この微調整で完成度が上がります。

季節変化も計算に入れておくと、色の“ズレ”に振り回されません。ヒューケラは春に色が冴え、真夏にトーンダウンする品種が多いので、夏も色が落ちにくいライム系やシルバー系を準主役に設定しておくと、盛夏でも寄せ全体の明度が維持できます。前述の通り、夏は直射を避けて半日陰に寄せるため、暗く沈みやすい環境ではライムや斑入りの比率を少し増やすと見栄えが保てます。

管理の観点からの相性も補足します。水やりは“ヒューケラ基準”に合わせ、乾きを強く好む植物は同鉢に入れない方が安全です。蒸れ対策としては、葉が重なる部分を数枚だけ透かし、株元にはバークチップを薄く敷いて泥はねを防ぎます。花茎が上がる春は、あえて一本だけ残すと視線の縦ラインが生まれ、寄せ植えに動きが宿ります。すべて切ると水平な印象に寄りますから、鉢の高さや置き場所に応じて選ぶと良いでしょう。

最後に“決め手のチェックリスト”を置きます。主役は一つに絞れているか、60:30:10の面積バランスに大きな崩れはないか、面(ヒューケラ)と線(細葉・つる)が同居しているか、株間に指一本ぶんの風の通り道があるか、器と置き場所の明るさに色が合っているか。これらが満たせていれば、色数を足さなくても十分に華やぎます。むしろ“引き算の設計”がヒューケラの妙味を引き出しますので、迷ったら三色・三役・三角配置の原則に立ち返ってください。

ヒューケラ 寄せ植え 花壇レイアウトのポイント

まず押さえるべきは、視線・日射・風通しを同時に設計することです。花壇は“前・中・後”の三層で考え、奇数配置(3・5・7株の塊)を基本にすると、遠目でもまとまりが出ます。前列は縁取り役として明るい葉(ライムやシルバー)を低めに配し、中列に主役色(ブロンズやパープル)を塊で置き、後列は背景役として中明度のグリーンを連ねます。株間は25〜30cmを目安にし、葉同士が常時重なりきらない“指一本ぶんの余白”を残してください。こうすれば蒸れを抑えつつ、成長後のふくらみにも対応できます。

ここで“視線の通り道”を具体化します。アプローチや窓からの主視点を一つ決め、そこへ向かってS字または三角のリズムラインを作ります。色は主役・準主役・差し色を60:30:10で割り当て、主役色の塊をリズムラインの曲がり角(視線の止まりやすい点)に置くと効果的です。準主役は主役の対角へ回し、差し色は前縁かコーナーに小さく効かせます。いくら色幅を増やしても、主役は一つに絞った方が全体が締まります。

日射の捌き方は“朝当たり・午後陰り”が理想です。東向きや落葉樹の樹冠外縁は年間を通じて相性が良く、真夏の西日が避けにくい西側花壇では背面に低木やラティスを立てて日差しをやわらげます。花壇面はゆるい盛り土にし、手前へ1〜2%の勾配をつけて排水を逃がしてください。豪雨後に水が引きにくい場所なら、軽石を混ぜるか、暗渠代わりに細い砂利溝を一筋入れるだけでも根傷みのリスクが減ります。

風通しは“作業帯の確保”が要です。通路側に20〜30cmの空きスペースを設け、奥列の株肩が常に触れ合わない配置を心掛けます。これだけでうどんこ病やカイガラムシの発生が目に見えて減ります。表土はバークチップや細粒ウッドチップを2〜3cm敷き、泥はねと乾燥の振れ幅を穏やかにします。なお、クラウン(成長点)を覆う厚盛りは禁物です。株元は薄く、通路側はやや厚め——この塗り分けが衛生と見栄えを両立させます。

質感の差を組み合わせると、ヒューケラの“面”が際立ちます。丸い大葉(ヒューケラ)に、細葉や小葉の“線・粒”を一点だけ添えるのが定石です。例えば、ラミウムの銀葉やアジュガの小葉、ミスキャンタスの細葉を前縁に沿わせると、面と線の対比で奥行きが生まれます。前述の通りヒューケラ単独でも成立しますが、花壇では“抜け”を作るために高さを半段ずつずらし、塊(ドリフト)を2〜3回リピートさせると、遠景でまとまり、近景で変化が出ます。

配置の寸法感も明確にしておきます。

・花壇の奥行き60〜90cmなら三層構成が作りやすいです。

・1㎡あたりの植栽は中鉢(10.5〜12cmポット)でヒューケラ7〜9株が上限の目安です。蒸れを避けるなら6〜7株に抑え、相棒を2〜3株だけ混ぜます。

・縁取りラインは“連続する弧”で描くと、成長後のふくらみで自然な波形になります。直線で詰めると、後年のメンテで欠けが目立ちやすいです。

季節ごとの微調整も想定しておきましょう。春は花茎が上がるため、あえて前列だけ一本ずつ残すと縦のアクセントになります。梅雨〜盛夏は半日陰側へ誘導する補助の陰(常緑低木や簡易スクリーン)を用意し、秋は冴える色を前面へ回して“見せ場”を入れ替えます。冬は霜柱で株が持ち上がる場所に注意し、踏み石を一枚入れて点検・古葉整理の動線を確保すると、作業で株を傷めません。

他の実務ポイントも挙げます。雨だまりができる凹地は避け、レンガやピンコロで縁を切って土留めを作ると輪郭が崩れません。室外機の温風が当たる位置は乾燥と高温が重なるため、最低でも50cmは風下から外します。日陰が深い場合は、ライム〜シルバー系の比率を増やすと明度が底上げされ、暗がりでも色が沈みにくくなります。反対に、明るい環境ではブロンズ〜パープル系を主役に据え、ライムとシルバーは差し色に回すと締まった構図になります。

最後に“完成チェックリスト”です。主視点からS字または三角のリズムが読み取れるか、主役色は一つに絞れているか、株間25〜30cmと作業帯20〜30cmが確保できているか、表土マルチはクラウンを覆っていないか、豪雨後に水が速やかに引く勾配になっているか。これらが満たせていれば、ヒューケラの色幅が生き、季節の変化が花壇の景色として素直に立ち上がります。むしろこの“余白とリズムの設計”こそが、一年後の完成度を左右します。

ヒューケラはどこに植えれば良いですか?

まず押さえたいのは「午前は光、午後は陰、風が通り、水が滞らない場所」です。これが葉焼けと蒸れを同時に避ける基本で、葉色の冴えを長く保てます。例えば、東向きの玄関前、北東側の建物際、落葉樹の枝先の外縁(樹冠の縁)などは、四季を通じて明るい半日陰になりやすい環境です。真夏の西日直撃はダメージが大きいため、避けた方が安心でしょう。

ここで置き場所の見極め方を具体化します。三日間だけでよいので、午前・正午・午後の光の当たり方と地表の乾き方をメモしてください。葉縁がパリッと褐変するなら光が強過ぎ、全体が黄緑に抜けて徒長気味なら光量不足の合図です。こう考えると、季節で置き場所を“少し動かす前提”にしておくと管理が楽になります。夏は軒下の明るい日陰へ、秋〜春は日当たり寄りへ寄せるだけで調子が整います。

屋外の具体例を挙げます。

・花壇なら、雨樋の落ち口や水が集まる窪地は回避します。軽く盛り土にして、表面の水が片側へ逃げる勾配をつけると根が健やかに伸びます。

・壁ぴったりの袋小路は風が滞りやすいので、30〜40cmだけでも壁から離してください。これでうどんこ病やカイガラムシのリスクが下がります。

・常緑高木の真下は暗すぎる時間帯が長くなりがちです。むしろ落葉樹の下(夏は陰・冬は陽)の方が、年間の光量バランスが取りやすくなります。

ベランダや小スペースでも工夫は可能です。北向きでも、壁や床の反射光が入る位置なら問題ありません。ただし、コンクリートの照り返しで鉢内温度が上がりやすいのが難点です。鉢スタンドで2〜3cm床から浮かせる、白や淡色の鉢に替える、午後だけ簡易遮光を掛ける、といった対策で温度ストレスを減らしましょう。室外機の温風直撃も乾燥・高温の原因になるため、風下を外して配置すると安定します。

植え付けの向きと距離感も大切です。クラウン(成長点)を土に埋めない“浅植え”を守り、隣の株とは風が通る程度の間隔を確保します。寄せ植えでは、鉢の中央に高性の相棒を置き、ヒューケラを外周に配すると、自ずと株間が空き、風の通り道ができます。前述の通り、水と光の要求が大きく異なる植物(例:極端に乾きを好むハーブ類)とは同鉢にしない方が失敗が少ないです。

地域差への合わせ方も押えておきます。寒冷地では、冬の弱い日差しは積極的に当てて構いません。逆に猛暑地では、梅雨明けから残暑の間は確実に陰へ引く運用が安全です。沿岸部の強風地帯は乾き過ぎ・葉傷みが出やすいので、風よけの内側で“明るい半日陰+通気”を両立させる位置を探すとよいでしょう。

最後に簡易チェックリストです。

・午前中に4〜6時間のやわらかな日差しが入るか。

・午後は直射を避けつつ、空が見える明るさがあるか。

・地表は灌水後にすっと水が引き、翌日には“軽く乾く”か。

・風がまったく動かない袋小路や、常時ぬかるむ場所ではないか。

・コンクリートの照り返しや室外機の温風を避けられるか。

これらを満たす場所に置ければ、年間を通じて色艶が安定し、管理も一段と容易になります。もし迷ったら、まずは東向きの明るい半日陰から始め、葉色と乾き具合を観察しながら少しずつ位置を微調整してください。

ヒューケラを植える土の配合は?

単純に言えば「排水性」と「適度な保水性」を同時に満たし、pH6.0〜7.0(弱酸性〜中性)に収まる用土が適します。ここでは鉢植え・地植えの基本配合、環境別のアレンジ、材料ごとの役割、仕上がりの判定法まで具体化します。こうして用土から整えると、葉色の冴えと株の締まりが安定します。

まず鉢植えの標準配合です。草花培養土7:小粒赤玉2:パーライト(または軽石細粒)1が出発点になります。これで根の呼吸が確保され、乾き過ぎも抑えられます。多湿になりやすい場所や受け皿運用が多い方は、赤玉4:軽石中細粒2:培養土3:腐葉土1のように無機質寄りへ振ると過湿障害が減ります。一方で風が強くすぐ乾く環境では、培養土6:腐葉土2:赤玉1:バーミキュライト1にして保水と保肥を少し厚くすると安定します。

ここで材料ごとの役割を整理します。赤玉は団粒で通気と保水のバランスを作り、パーライトや軽石は水はけと空気層の確保に効きます。バーミキュライトは保水・保肥を補い、腐葉土やバークたい肥は根張りを促す緩やかな有機分を供給します。鹿沼土は酸性寄りで乾きが速いため、夏の高温期は配合を控えめにし、使う場合はpHの上振れに注意してください。ゼオライトやくん炭を5〜10%ほど加えると、匂いの吸着や塩類の緩衝に働き、夏場の根疲れが出にくくなります。

pHと元肥も軽視できません。極端に酸性が強いと感じる市販土には、苦土石灰を少量(用土10Lに5〜10g)だけ混和し、1週間ほど馴染ませてから使います。元肥は緩効性粒状を控えめに全体へ混ぜ込めば十分です。窒素分が効き過ぎると徒長と蒸れを招きやすいため、追肥は春・秋に様子を見ながら少なめで運用してください。

配合の“手触り”を数値以外でも確認します。握ると軽く固まり、指先で触れるとサラッと崩れる——この質感が目安になります。灌水後に鉢底から水がすっと抜け、表土が半日〜1日で適度に乾くなら、乾湿リズムはおおむね合っています。逆に、灌水しても表面に水が溜まる・翌日も湿り続けるのは重すぎるサインです。パーライトや軽石を1〜2割足し、用土全体を入れ替えるのではなく“外周から混ぜ追加”で段階調整すると安全です。単純に乾き過ぎるなら、腐葉土やバーミキュライトを少量足し、表土にバークチップを2〜3cm敷くと落ち着きます。

地植えの下地づくりは「深さ」と「排水路」の二点が核になります。スコップの刃がすっと入る深さ(20〜30cm)まで耕し、腐葉土や完熟たい肥を用土量の2〜3割混ぜて団粒化を促します。粘土質の場合は軽石や川砂を握りこぶし1杯/株の目安で混和し、雨後に水が引きにくい場所は花壇面を2〜3cm高く盛って縁を切り、横方向へ水の逃げ道を作ってください。なお、クラウン(成長点)を埋める深植えは禁物です。成長点が土面よりわずかに上がる高さで浅植えにし、わさび茎が上がった株は成長点を覆わない範囲で軽く土寄せすると安定します。

量の作りやすさも具体化しておきます。10Lバケツで配合するなら、培養土7L+赤玉2L+パーライト1Lが分かりやすいでしょう。無機質寄り配合は赤玉4L+軽石2L+培養土3L+腐葉土1L、保水寄り配合は培養土6L+腐葉土2L+赤玉1L+バーミキュライト1Lが目安です。計量カップを使うなら1L単位で数えると再現性が高まります。

寄せ植え特有の注意も挟みます。鉢内に異なる乾き方の材料を混在させ過ぎると、水の通り道(ウォータースマート)が偏り、片方は常時湿り、片方は常時乾く状態になりがちです。同鉢では素材の粒度と保水性を近づけ、上面は3〜5mmの焼成赤玉や園芸砂で“化粧+泥はね防止”を兼ねると管理が楽になります。前述の通り、水と光の要求が大きく違うハーブ類などとは同鉢にしない方が失敗が少ないです。

最後に“現場での微調整”の目安を書き添えます。表土に藻・コケが出る、下葉が黄化し葉柄基部が黒ずむ——これは過湿サインです。受け皿の溜水をやめ、鉢を2〜3cm浮かせ、次の用土補充で無機分を増やしてください。反対に、葉先がカールしやすく夕方に萎れがちなら乾き過ぎです。マルチングの厚みを足し、用土の有機分を1割だけ増やすと落ち着きます。灌水直後に水が鉢底からまっすぐ抜け、翌日には“軽く乾く”リズムへ寄っていけば、ヒューケラ本来の葉色と艶が戻り、寄せ植え全体の完成度が一段上がります。

ヒューケラ だけ の 寄せ 植え実践編

ヒューケラに肥料はいつあげますか?

ヒューケラは夏に水やりが必要ですか?

ヒューケラの夏越し方法は?

ヒューケラ 寄せ植え 冬の管理と越冬対策

ヒューケラが枯れる原因は何ですか?

ヒューケラのおすすめ品種は?

ヒューケラに肥料はいつあげますか?

答えは「植え付け時に少量の元肥、春(3〜5月)と秋(10〜11月)に控えめな追肥、真夏と真冬は休止」が基本リズムです。カラーリーフ全般にいえることですが、窒素が過剰に効くと葉が軟らかく徒長し、蒸れや病気に傾きやすくなります。ヒューケラの色冴えもぼやけがちになるため、効かせ過ぎない設計が安全です。

ここで与え方を具体化します。元肥は緩効性の粒状肥料を少量、用土全体に均一に混ぜ込みます。配合は必ず製品ラベルの規定量の範囲で、初回は下限寄りにとどめると無難です。追肥は「置肥」もしくは「薄い液肥」のどちらでも構いません。置肥なら鉢土の外周に2~4点、土面に軽く潜らせるイメージで配置し、クラウン(株の成長点)に触れないようにします。液肥の場合は表示倍率よりやや薄めを基準に、春と秋の生育が進む時期に2~4週間おきで十分でしょう。地植えは土の保肥力があるため、春と秋に1回ずつの置肥で足りる場面が多いです。鉢植えは養分が流亡しやすいので、月1回の置肥か、月2回の薄い液肥に分けると安定します。

時期の組み立ても押さえておきます。3月はごく軽い追肥で目覚めを支え、4~5月は色と葉量が乗る主力期なので、濃くし過ぎない範囲で継続します。6月後半~9月は高温ストレスが大きく、根の働きも乱れがちですから、施肥は原則ストップ。10~11月にかけて控えめに再開し、冬の前に体力を整えます。12~2月は生育が鈍るため休止が基本です。これで「与える期」と「休む期」のメリハリがつき、根の負担を避けられます。

量の目安をイメージできるよう、鉢サイズ別の感覚値も添えます。15~18cm鉢(5~6号)なら緩効性肥料を1~2g相当を外周点置き、21~24cm鉢(7~8号)なら2~4g相当を分散、といった具合です。液肥は1000~2000倍の薄さから始め、反応を見て頻度で調整する方が安全です。もちろん、使用製品の説明が最優先になります。

過不足のサインを覚えると微調整が容易になります。肥料切れは、新葉が小さく薄い、色が抜けて戻らない、古葉に細かな黄斑が出る、といった形で現れます。次サイクルで少しだけ増やし、それでも改善が鈍ければ回数を1回追加します。逆に効き過ぎは、間延びした葉柄、異常な早さでの葉の入れ替わり、下葉からの黄変、真夏の蒸れや病気の多発として表面化します。この場合は即座に施肥を止め、薄い水で鉢底から十分に流し、置き場所と風通しを見直してください。

補助的なコツもいくつかあります。

・置肥は“株元に触れさせない・外周に点置き”が鉄則です。クラウンに触れると腐れの誘因になります。

・液肥派なら「薄く・たまに・よく流す」。毎回給水ごとに与えるより、施用日を決めて管理した方が失敗が減ります。

・塩類集積の予防に、月1回は鉢底からしっかり抜ける“リセット潅水”を行うと根が健やかに保てます。

・マグネシウム不足が疑われる淡い黄化には、苦土入り資材を少量だけ。鉄欠乏のような葉脈間クロロシスが出る環境では、キレート鉄などの微量要素を一度だけ補うと収まりやすいです。

・前述の通り、真夏と真冬は“与えない勇気”が株を守ります。肥料で色を出そうとせず、光環境・通気・水やりの質で整えた方が効果的です。

最後に、購入直後の苗や植え替え直後の株は、用土に元肥が効いていることが多いものです。このとき追加の追肥を重ねると過剰になりやすいので、まずは1~2週間様子を見てから判断しましょう。こうして「少なめスタート→反応を見て微調整」という順序を守れば、ヒューケラの葉色は冴え、株姿も締まり、春秋の見栄えが安定します。

ヒューケラは夏に水やりが必要ですか?

必要です。ただし焦点は「頻度」ではなく「与えるタイミング・量・与え方」にあります。暑い時季は朝の涼しい時間(目安6~9時)に株元へゆっくり、鉢底から勢いよく水が抜けるまで与えるのが基本です。日中の灼熱時にまとめてかけると、鉢内温度が急上昇して根を傷めやすく、葉に残った水滴が傷みの引き金にもなります。夕方の灌水は気温が下がった日だけにし、夜間の過湿は避けてください。

ここで判断基準を明確にします。鉢植えは「表土が乾いたら」が合図ですが、指で2~3cm掘って乾いているかを確認すると精度が上がります。割り箸や竹串を差し、色が濃く湿って戻るかどうかを見る方法も実用的です。さらに、鉢の重さを朝夕で持ち比べると乾き具合が一目瞭然になります。小型鉢や浅鉢は乾きが速いので、猛暑日には朝の本灌水に加えて、日没後の気温が落ちたタイミングで軽い足し水を行うと安定します。地植えは根付いた後なら降雨で足りる場面が多いものの、連日の高温乾燥では週1回を目安に“深くゆっくり”与えると根が下へ伸びやすくなります。

一方で、過不足のサインを覚えておくと調整が簡単です。水切れは葉先のカール、株全体のしおれ、鉢の極端な軽さとして現れます。与えれば数時間で張りが戻るのが特徴でしょう。過湿は下葉の黄化や葉柄基部の黒ずみ、土表面の藻・コケの発生として出ます。この場合は受け皿の溜水をやめ、風通しを良くし、用土を見直してください。前述の通り、葉面散水は基本的に避け、株元に静かに流し込むのがコツです。例外はハダニ対策で、朝の涼しい時間に葉裏へ短時間だけシャワーを当て、すぐ乾く環境に戻せば被害が抑えられます。

こうすれば灌水の「質」を上げられますが、器や用土でも乾き方は変わります。素焼きや未釉の器はよく乾き、プラ鉢や釉薬鉢は保持しやすい性質があります。黒い鉢は熱を持ちやすいので、白や淡色へ替える、または外鉢を重ねて二重鉢にすると鉢内温度の乱高下が減ります。用土は排水と保水のバランスが肝心で、乾き過ぎるならバークやピート由来の保水材を少量足し、重すぎるなら軽石やパーライトで空気層を増やすとよいでしょう。

なお、表土にバークチップやココヤシチップを2~3cm敷くマルチングは夏の定番です。直射を和らげ、蒸散で根域温度の上昇を抑えられます。クラウン(成長点)を埋めない厚さで敷く点だけ注意してください。鉢は地面から2~3cm浮かせるスタンドに乗せると、底穴の通気が確保され、同じ量の水でも乾湿のリズムが整います。底面給水鉢は便利ですが、猛暑期は根腐れリスクが上がるため、水位を低めに保つか一時的に通常灌水へ切り替えると安全です。

水温と水質も無視できません。氷水や熱すぎる水は根への負担が大きいため、外気と同程度の常温水が無難です。硬度の高い水を長期間使うと用土のpHが上がりがちなので、月1回の「鉢抜けするほどのたっぷり潅水」で塩類を洗い流すと、根がフレッシュな環境を保てます。

もし猛暑で正午前後にぐったりしても、夕方に自然回復する“見かけのしおれ”の場合があります。すぐに大量の水を足すと過湿へ振れやすいので、日陰へ移動させて温度を下げ、夕方に土の乾きを確認してから必要量だけ補ってください。施肥は高温期は止めるかごく控えめで構いません。肥料分が残ると根傷みにつながるため、再開は夜温が下がる初秋からが安全です。

最後に、日々のルーティンをまとめます。朝は葉裏チェックと重さの確認、必要量を株元へ。昼は遮光や通風の見直しのみ。夕方は足し水の要否を再判断し、受け皿の水を必ず捨てます。週1回は鉢底から十分に流し、月1回は塩類洗い流しの“リセット潅水”を実施。このように「タイミング」「量」「与え方」をセットで整えれば、暑さの山場でも葉色を崩さず、秋の立ち上がりもスムーズになります。

ヒューケラの夏越し方法は?

ポイントは「直射をさける・風を通す・根を冷やす」を同時に整えることです。ここでは置き場所の作り方から、日々の管理、猛暑日の緊急対応、ベランダ特有の対策まで順を追って説明します。

まず置き場所です。東向きの明るい半日陰や、落葉樹の木陰の外縁が理想になります。午前は斜めの柔らかい光、午後は日陰という配分なら、葉焼けを抑えつつ光合成は確保できます。西日の直撃が避けられない場合は、ラティス・よしず・常緑低木で太陽光の角度を切り、30〜50%遮光の寒冷紗を一時的に重ねると安全域に入ります。猛暑日(最高気温35℃前後)が続くときだけ、遮光率を一段上げる判断も有効です。

通気の確保は最優先です。株間を詰め過ぎず、鉢植えは周囲に指二本分ほどの隙間を残します。地面へ直置きは熱と湿気を抱え込みやすいため、スタンドで2〜3cm底上げしてください。これで底穴の通気が改善し、蒸れと根腐れがぐっと減ります。前述の通り、蒸れは病害虫の引き金になるため、込み合った古葉を数枚だけ透かし、風の通り道を意識しておくと安心です。

根域温度の上昇は、夏バテの見えない主犯です。表土にバークチップやココヤシチップを2〜3cm敷くと、直射を遮りつつ蒸散で温度が下がります。黒いプラ鉢や金属鉢は熱を持ちやすいので、白・素焼き・ファイバークレイなどへ衣替えするか、外鉢を重ねて二重鉢にすると温度の振れ幅を小さくできます。さらに、朝のうちに灌水して気化冷却を活かすのも効果的です。夕立の直後は冷えて見えても鉢内は蒸れがちなので、風を当てて早めに乾かします。

水やりは「朝・株元・たっぷり」が基本です。表土が乾いてから、鉢底から勢いよく水が抜けるまで与え、受け皿の水はためません。日中の高温時や夜の大量灌水は、鉢内の急変や病気を招きやすいので避けます。連日の猛暑で朝だけでは乾き切るときは、夕方の気温が下がったタイミングに軽い足し水で調整します。葉面散水は蒸れの原因になるため基本は控えますが、ハダニが出た場合のみ、朝の涼しい時間に葉裏へ短時間のシャワーで物理的に落とし、すぐ乾く環境に戻す方法は例外として有効です。

施肥は一時停止かごく控えめにします。高温期は根の負担が増えるため、肥料分が残ると根傷みにつながります。花後の花茎は早めに切り、焼けて傷んだ葉は付け根から取り除きます。無理に茂らせるより、風が通る株姿に整えた方が回復が早く、秋の色の立ち上がりも良くなります。

わさび茎が上がって株がぐらつくときは、成長点を埋めない範囲で土寄せして安定させます。植え替えや株分けは高温期を避け、涼しくなるまで待つのが安全です。どうしても救急で用土を替える場合は、根鉢を崩し過ぎず、排水の良い新用土へ浅植えに留めます。

ベランダならではの照り返し対策も重要です。床面から鉢を浮かせ、遮熱シートやコルクマットを敷くと、輻射熱の伝播が減ります。外壁の明色は光を跳ね返すため、鉢の背後だけでも濃色のボードで遮ると葉焼けが軽くなります。空調室外機の温風が当たる位置は避け、風下側に植木をずらすだけでも環境が大きく改善します。

病害虫の早期対応も夏越しの一部です。うどんこ病は風通しを上げれば勢いが落ち、被害葉の除去だけで収束することも少なくありません。カイガラムシは柔らかいブラシで物理的に外し、発生源の混み合いを解消します。薬剤を使う場合は、朝にラベルどおりの希釈で最小限にし、その日は直射を避けて乾かすと薬害が出にくくなります。

日々の観察基準も用意しておきます。葉縁が焦げたように褐変するのは日差し過多、全体がだらりと萎れるのは水切れ、下葉が黄変して葉柄の付け根が黒ずむのは過湿のサインです。鉢の重さを朝夕で持ち比べる、葉裏を週一で覗く、といった小さな習慣が、トラブルの早期発見につながります。

最後にスケジュール感です。梅雨入り前に場所と遮光資材、マルチ材、スタンドを用意します。梅雨明け直後は遮光を一段強め、株間を透かして通気を確保。猛暑のピークは朝灌水の徹底と根の冷却を最優先にし、施肥は止めたまま。立秋を過ぎて夜温が下がってきたら、遮光を段階的に外し、薄い液肥を少量から再開します。こうして「直射はよける、風は通す、根は冷やす」を軸に運用すれば、ヒューケラは夏を無理なく乗り切り、秋には色の冴えと株の締まりが自然に戻ってきます。

ヒューケラ 寄せ植え 冬の管理と越冬対策

ここでは「凍結・霜・過湿・乾風」を同時にさばく具体策を、鉢植えと地植えに分けて深掘りします。冬は生育が緩むため、手を増やすより“やり過ぎない管理”へ切り替えることが肝心です。前述の通り、霜直撃や凍上(土が凍って持ち上がる現象)は葉と根を傷めますから、場所と用土と水の三点を先に整えましょう。

まず置き場所の最適化です。午前だけ日が差し込み、午後は風の弱い明るい場所が理想になります。軒下の東〜南側、建物の陰でも空が見える位置、落葉樹の枝先の外縁などが候補です。通路の風が抜ける一等地は避け、壁や生垣の風下へ半歩寄せるだけでも葉の乾燥が和らぎます。鉢植えは地面から2〜3cm浮かせるスタンドを使うと、底面結露と凍り付きを抑えられます。受け皿の溜水は厳禁です。いずれにしても、夜間に暖房が効く室内へ長く取り込むのは控えめにしてください。暖かすぎる環境で休眠が乱れると、春の立ち上がりが鈍ります。どうしても取り込む日は、玄関内や無加温の明るい場所が妥当です。

次に水やりの設計を冬用に変えます。判断は「表土の乾き」と「鉢の重さ」を基準に、午前中に少量を株元へ。凍結予報の前夜は与えない運用に切り替えます。葉面散水は避け、静かに土へ浸透させること。乾風が続く時期は、バークチップや細粒ウッドチップで2〜3cmのマルチングを施すと、乾き過ぎと泥はねの両方を抑えられます。施肥は冬季は休止で十分です。土に肥料分を残すと、根のダメージが長引きます。

被覆・断熱の小技も用意しましょう。不織布のベールや寒冷紗を夜間だけ軽く掛ける、内鉢+外鉢の二重構造で空気層を作る、発泡シートやダンボールを鉢側面に巻く、といった工夫は即効性があります。黒や金属の鉢は冷えやすいので、白や素焼きなど熱容量の小さい器へ一時避難させるのも手です。積雪地では、雪は断熱材として働きますが、融雪直後は過湿に振れやすくなります。雪解けのタイミングで軽く表土をほぐし、風を通すだけで根腐れのリスクを下げられます。

地植えの越冬は「凍上対策」を優先します。花壇面をゆるく盛り、排水の逃げ道を手前へ付ける設計が効果的です。粘土質なら、細粒軽石や川砂を混ぜておくと霜柱での持ち上がりが減ります。株元のクラウン(成長点)を埋めない高さで落とし、バークチップで薄く覆えば、霜の直撃と泥はねを同時に防げます。古葉はこまめに取り除き、病気の温床を断つこと。はさみは使用前に消毒すると、灰色かびやうどんこ病の再発を抑えられます。

寄せ植え特有の注意もあります。冬に相棒として入れがちなパンジー・ビオラやアイビーは、潅水リズムが近いので同居向きです。逆に、極端に乾きを好む多肉・ハーブ類が混じると、どちらか一方に無理が出ます。水は「ヒューケラ基準」に合わせ、乾き過ぎそうな株だけ局所的に足す運用が安全です。株間は詰め過ぎないこと。風の通り道を指一本ぶんでも確保すると、蒸れと灰色かびの発生が目に見えて減ります。

季節の段取りも具体化しておきます。12月は置き場所の最終調整とマルチング、支柱やラティスで風避けを固定します。1月は水やりを最小限にし、霜予報日は夜間ベールを活用。2月は枯葉・傷んだ花茎の整理と用土の点検を中心に、晴天の日に短時間だけ日光時間を増やします。3月に入ったら徐々に被覆を外し、古葉を透かして新芽に光を届けます。ここでいきなり強光へ出さず、数日かけて慣らすと葉焼けせずに春を迎えられます。

NG行動も挙げます。凍った朝に固まった葉を無理に触る、夜にたっぷり潅水する、霜で黒変した葉を長く残す——これらは回復を遅らせます。もし強い寒波で葉が一部傷んでも、中心の新芽が健全なら問題はありません。傷んだ部分だけを清潔に外し、光と風と乾湿のリズムを整え直せば、春の更新で自然に艶が戻ります。こうして「光は確保、霜は避ける、根は冷やし過ぎない」を運用の軸に据えれば、寄せ植え全体の色艶を冬も保ちやすくなります。

ヒューケラが枯れる原因は何ですか?

結論は、失調の入口は八つに集約できます。過湿、強光・高温、風通し不足、用土や肥料設計のミスマッチ、植え付け深さの誤り、株の老化、病害虫、そして凍結・霜のダメージです。ここでは「見分ける→立て直す→再発を防ぐ」の順に、症状と処置を具体化します。

まず一次診断の60秒チェックです。

指で用土を2〜3cm掘り、泥状か砂状かを確認します。常に湿り気が強いなら過湿寄り、指が白くなるほど乾くなら乾燥寄り。

葉の傷み方を観察します。縁からパリッと褐変するのは葉焼け、全体がだらりと萎れるのは水切れ、下葉から黄変して葉柄基部が黒ずむのは根傷みのサインです。

株元(クラウン)と茎の状態を見ます。成長点が土に埋もれていないか、逆にわさび茎が露出してぐらついていないかを確認してください。

過湿・根腐れは最頻要因。下葉の黄変や葉柄付け根の黒ずみ、土表面の藻やコケ、鉢の異臭が目印です。受け皿の溜水をやめ、底穴の目詰まりを解消し、鉢をスタンドで1〜2cm浮かせるだけでも回復が早まります。前述の通り、用土が重すぎる場合は赤玉・軽石を足して排水を改善し、潅水は「表土が乾いてから鉢底から抜けるまで」の一本化に改めましょう。症状が進んだ株は、黒変した根を清潔なはさみで外し、無菌に近い新用土へ浅植えでレスキューします。

乾燥・水切れは、葉先のカール、全体のしおれ、鉢が極端に軽いことで判断できます。朝に株元へ静かにたっぷり与え、土面をバークチップで2〜3cmマルチングすると乾湿の波が緩みます。猛暑日は午前の本灌水に加え、夕方に軽く足し水を行うと安定するでしょう。頻発するなら鉢増しや半日陰への移動が有効です。

強光・高温障害は、葉縁から焼けるように褐変しやすく、コンクリートの照り返し環境で起きがちです。西日直撃を避け、東向きの明るい半日陰へ移動します。寒冷紗で30〜50%の遮光、白や淡色の鉢、鉢底を床から浮かせるスタンド——これらを組み合わせると、鉢内温度の上昇を抑えられます。

風通し不足は、うどんこ病・カイガラムシ・アブラムシ・ナメクジなど二次トラブルの呼び水になります。混み合った古葉を数枚だけ透かし、株間に空気の通り道を作ってください。雨後は葉を揺すって水滴を飛ばすだけでも蒸れ予防になります。被害部は早期に除去し、必要に応じてラベルに従った薬剤を最小限で使います。

用土・肥料のミスマッチも見逃せません。重すぎる土は根の呼吸を妨げ、軽すぎる土は真夏に極端に乾きます。前述の通り、鉢では「培養土7:赤玉2:パーライト1」を基準に、環境に応じて無機を増減。pH6.0〜7.0を目安に整えると安定します。肥料は春・秋の生育期に控えめ、真夏と真冬は休止が基本です。窒素過多は徒長と蒸れの原因になりやすいため、置肥は外周に点置きし、液肥は薄め・低頻度で十分です。

植え付け深さの誤りも枯れの引き金になります。クラウン(成長点)を深く埋めると中心腐れを招き、逆にわさび茎が高く持ち上がると乾燥と倒伏が進みます。浅植えを基準に、成長点が土面よりわずかに上がる高さで固定しましょう。わさび茎が伸びた株は、成長点を埋めない範囲で土寄せして安定させます。

株の老化は2〜3年目以降に出やすく、中心が空いて花茎だけ伸びる、葉が小さく枚数が減る、といった形で現れます。更新策として、春(3〜4月)か秋(9〜11月)に株分けまたは植え替えを行い、若返りを図ります。古い根を整理し、新しい用土で浅く納めるだけでも勢いが戻るはずです。

最後に凍結・霜のダメージ。霜柱の持ち上げで根が切れ、乾風で葉が傷むことがあります。冬はバークチップなどで2〜3cmのマルチング、鉢の二重化や断熱シート、風下側へのレイアウトで守りを固めます。凍結予報の前夜に潅水を行うのは避け、晴れた午前中に最小限の水で回すと安全です。

総括すると、環境(光・風・温度)と用土(水はけ・保水)と手入れ(潅水・施肥・更新)の三点をそろえることが、ヒューケラを長く保つ近道です。診断の目印を覚え、応急処置と再発防止策まで一連で実行すれば、多くの不調は数週間で落ち着きます。

ヒューケラのおすすめ品種は?

結論は、寄せ植えで映えること、色の持続性、暑さ寒さへの適応、葉のサイズ感の四点を見て選ぶと満足度が高くなります。これは色だけで選ぶと夏や冬に調子を崩し、全体のバランスが崩れやすいからです。ここでは色相グループごとに役割を整理し、具体的な組み合わせ例と器選びのヒントまで踏み込みます。

まずライム〜グリーン系です。半日陰の暗さを一気に明るくし、寄せ植えの“光源”になります。ライムリッキーは春の発色が冴え、ブロンズ系の引き締め色と相性が抜群です。パリは緑地にシルバーの網目が入り、白やコンクリート調の鉢で上品にまとまります。明るい葉は夏の直射で焼けやすい傾向があるため、午前日照・午後陰の配置にすると色が長持ちします。このグループを主役にするなら、器をダークグレーやチャコールにしてコントラストを作ると、瑞々しさが際立ちます。

次にブロンズ〜オレンジ系です。寄せ植えの芯を作る“中低音”で、周囲の色をまとめる力があります。キャラメルは季節で琥珀からアプリコットへ表情を変え、ライムやシルバーの橋渡し役に向きます。チェリーコンポートは赤みが強く、焦点づくりに最適です。ファイヤーチーフのような赤系はインパクト大ですが、入れ過ぎると重く見えるので、面積は控えめにし、明るい葉で抜けを作ると洗練されます。土台の色が温かい素焼き鉢ともよく馴染み、秋〜冬のトーンに自然に溶け込みます。

パープル〜ブラック系は“輪郭線”の役者です。フォーエバーパープルは艶のある深紫で、淡い花材を支える土台になります。ミッドナイトローズは黒みの葉にピンク斑が入り、単植でも視線を集めます。ブラックアウトのような黒葉は、ライムや白花との対比で力を発揮し、全体にモード感を加えます。一方で、真夏の照り返しで鉢内温度が上がると色落ちしやすいため、黒葉を多用する時は鉢色を明るくし、スタンドで床から離すと安定します。

シルバー〜スモーキー系は“空気を軽くする”役回りです。網目模様のシルバー葉は濃色の相棒を柔らげ、器が白やセメント系の時に特に映えます。明・中・暗の三調子をそろえるなら、シルバーを中庸の位置に置き、明(ライム)と暗(ブロンズ・パープル)を両端に配すると、どの角度から見ても整います。葉面がやや薄い品種は風で傷みやすいので、外周ではなく中央〜中間列に置くと安心です。

サイズ感も配置設計に直結します。小型(草丈20〜25cm、葉径小さめ)は前縁や鉢の口元に、標準(25〜35cm)は主役域に、やや大型(35cm前後)は背景や中心に据えると高低差が自然に生まれます。いずれにしても、三株なら「明(ライム)+中(シルバー)+暗(ブロンズorパープル)」、五株なら上記に“つなぎ色”を1〜2点足すのが基本形です。例えば、ライムリッキー+キャラメル+パリで柔らかな三和音、あるいはフォーエバーパープル+ライムリッキー+シルバー葉で強弱をはっきり付ける、といった設計が組みやすいでしょう。

シリーズで選ぶなら、ドルチェシリーズは色幅と入手性が高く、テーマに合わせて揃えやすいです。流通量の多いシリーズは株の揃いがよく、寄せ植えの完成度が上がります。前述の通り、強光と乾燥を好むハーブ(ラベンダーなど)とは水と光の要求がズレやすいため、同鉢に無理をせず、半日陰〜明るい日陰を好む仲間でまとめるのが現実的です。

最後に、選定時のチェックポイントを挙げます。新葉が中心から均一に展開しているか、クラウンが健全か、ポット下から白い細根が適度に出ているかを確認します。葉色は季節で変わるため、店頭の色に引っ張られ過ぎず、置き場所の光環境と器色を同時にイメージしてください。こうして「主役・脇役・つなぎ」を先に決め、色と質感の役割を割り振れば、どの品種を選んでも迷いが減り、寄せ植え全体の完成度が一段上がります。

ヒューケラ だけ の 寄せ 植えの総まとめ

設計→植え付け→定着管理の三段階で進める

配色は主役60・準主役30・差し色10で構成する

プランターは中深型30〜40cm・横長低重心が扱いやすい

底穴複数+鉢底ネット+ポットフィートで排水通気を確保する

用土は培養土7:赤玉2:パーライト1を基準とする

クラウンは浅植えで土面よりわずかに高く保つ

置き場所は午前日照・午後日陰・風通し良好を選ぶ

肥料は春秋に控えめ、真夏と真冬は与えない

夏は遮光・通風・マルチングで根域温度を下げる

冬は霜避け・断熱・過湿防止で越冬させる

花壇は前中後の三層構成、株間25〜30cmを確保する

寄せ植えは株間15〜20cm、奇数配置でリズムを作る

相性は面(ヒューケラ)+線(細葉等)で質感を合わせる

不調は過湿・強光・風通し不足など八因で診断し対処する

品種はライム・ブロンズ・パープル・シルバーを役割で選ぶ

ヒューケラだけの寄せ植え|FAQ

Q1. 何株から始めればよい?

A. 直径30〜40cmの中深型プランターならヒューケラ3株+相棒1〜2株が基準。ヒューケラのみなら3〜5株で株間15〜20cmを確保Q2. 最適な置き場所は?

A. 午前日照・午後日陰・通気良好。東向きや落葉樹の外縁が理想。西日の直撃と風の滞留は回避Q3. プランターは何を選ぶ?

A. 横長・低重心・中深型(深さ18〜25cm)。底穴複数+鉢底ネット+ポットフィートで排水と通気を確保Q4. 標準の用土配合は?

A. 培養土7:小粒赤玉2:パーライト1(pH目安6.0〜7.0)。過湿なら無機分を増やし、乾き過ぎなら腐葉土やバーミキュライトを少量追加Q5. 植え付けの深さは?

A. クラウン(成長点)を埋めない“浅植え”。土面よりわずかに高くなる位置で固定Q6. 水やりのコツは?

A. 表土が乾いて朝に株元へ“たっぷり”。受け皿の溜水はNG。猛暑日は朝本灌水+夕方に軽い足し水で調整Q7. 施肥はいつ・どれくらい?

A. 植え付け時に少量元肥、春(3〜5月)・秋(10〜11月)に控えめ追肥。真夏・真冬は休止Q8. 配色はどう組む?

A. 主役60%・準主役30%・差し色10%が基本。面積比と「面(ヒューケラ)×線(細葉)」の質感対比でまとめるQ9. 夏越しのポイントは?

A. 直射回避(30〜50%遮光)×通気確保(スタンドで底上げ)×根域冷却(バークチップでマルチング)Q10. 冬の管理は?

A. 霜避け・断熱・過湿防止。軒下の明るい場所へ移動し、朝に少量灌水。凍結予報の前夜は水やりを避けるQ11. よくある不調と対策は?

A. 下葉黄化・基部黒ずみ=過湿→排水改善/葉縁の褐変=強光→半日陰へ/全体の萎れ=乾燥→朝の十分灌水+マルチQ12. 相性の良い相棒は?

A. 半日陰に強く水管理が近い植物(ラミウム、アジュガ、ミスキャンタス、アイビーなど)。極端に乾きを好むハーブ類は同鉢を避けるQ13. 植え替え・株分けの時期は?

A. 春(3〜4月)か秋(9〜11月)。わさび茎が上がった株は浅植えで据え直し、必要に応じて株分けで更新Q14. 花茎は切るべき?

A. 目的次第。見映え優先なら一本だけ残して縦のアクセントに、株力優先なら早めにカットQ15. ベランダでの注意点は?

A. 照り返しと室外機の温風を回避。淡色鉢・二重鉢・スタンドで温度ストレスを軽減し、午後は簡易遮光を併用Q16. 写真映えのコツは?

A. 自然光+無地背景+やや俯瞰(10〜15°)。三方向(正面・真上・側面)を撮り、面積比とフォーカルの位置を確認Q17. 花壇に植える場合の株間は?

A. 25〜30cmを基準に前・中・後の三層構成。手前へ1〜2%の緩勾配で排水を逃がすと蒸れにくい権威性の高い“公式系”リンクを、用途別に厳選しました(学名や生育条件の一次情報→試験・栽培の実務ヒント→品種情報の順)。

Royal Horticultural Society(RHS):Heuchera 総合ガイド(栽培・病害虫・品種の基礎) powo.science.kew.org

Missouri Botanical Garden Plant Finder:Heuchera 属/代表種の詳解(自生環境・耐性・注意点) plants.usda.gov+1

NC State Extension Gardener:Heuchera(半日陰・排水など実地の管理ポイントが簡潔) powo.science.kew.org

USDA PLANTS Database:Heuchera(北米原産地データ・分布など学術基盤) plants.usda.gov+1

Kew Science – Plants of the World Online:Heuchera(分類・命名・典拠に強いボタニカルデータ) provenwinners.jp

RHS Advice – Heucherella/関連ページ(交配種の扱い・近縁情報の補完に有用) powo.science.kew.org

タキイ種苗・園芸情報(国内大手の育て方基礎。用土と環境の目安確認に) powo.science.kew.org

サカタのタネ(商品ページだが管理目安・適期・置き場所の実務ヒント) plants.usda.gov

※日本語で体系的に読むならRHS→MOBOT→NC Stateの順で“基礎→詳細→運用”と進めると理解が早いです。国内は企業サイトが実務の補助になります(学術の一次情報はRHS/Kew/MOBOT/USDAで担保)。