春の一鉢で長く楽しみたい方に向けて、チューリップ ビオラ 寄せ 植え やり方の全体像を、準備から花後まで一気通貫で解説します。まずはビオラ 寄せ植え 初心者でも迷わないように、容器選び・用土づくり・株間の考え方を整理し、チューリップ 寄せ植え プランターのサイズ感や資材の選択基準を具体化します。さらに「チューリップ 球根 プランターに何個?」という疑問には、直径や長さごとの推奨個数と配置の型を数値で示し、再現しやすい目安に落とし込みます。

次に、見映えを左右するチューリップ 寄せ植え レイアウトの原則を押さえます。主役を後方または中央に集約し、手前は低草丈で面をつくる設計を基本に、奇数配置や“前低・後高”の高低差を使って奥行きを演出します。チューリップ おしゃれな植え方では、色は三色以内・白や銀葉を一割という配色ルール、花形と葉物のミックス、余白の取り方まで踏み込み、写真映えのコツも添えます。ここで気になる「チューリップと相性のいい花は?」や「ビオラのコンパニオンプランツは?」には、足元を埋める一年草、小球根、カラーリーフを役割別に提案し、失敗しにくい組み合わせを提示します。

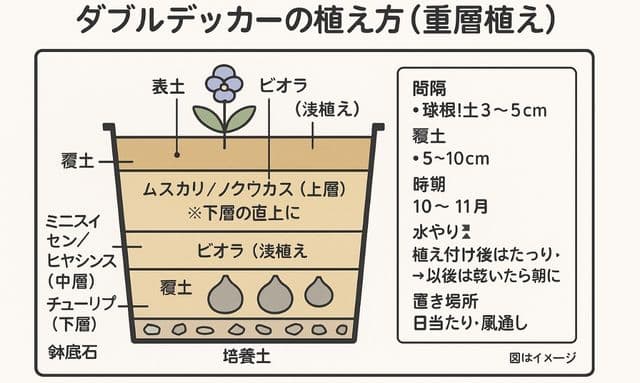

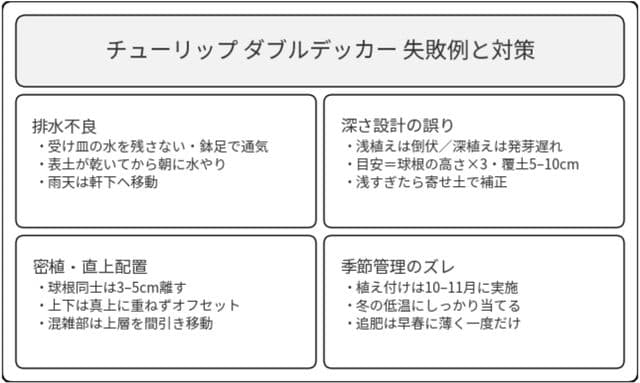

開花リレーを長くつなぐ方法として、ダブルデッカーの植え方は?も詳細に扱います。下層にチューリップ、中層にミニスイセンやヒヤシンス、上層にムスカリやクロッカスを“ずらして”重ね、最上面にビオラを浅植えする手順を図解なしでも再現できる粒度で説明します。あわせてチューリップ ダブルデッカー 失敗で起きやすい「排水不良・深さ設計・密植・季節管理のズレ」を事前に潰すチェックリストを用意し、途中での微調整手順までカバーします。花壇派の方にはチューリップ ビオラ 花壇の設計も示し、群植の作り方や通路側の汚れ対策、季節の入れ替えの段取りまで見通せるようにします。

そして、見落としがちな花後のケアとして「チューリップの花が終わったらどうしたらいいですか?」に時系列で答えます。花がらの切り方、葉を働かせて球根を太らせる期間の管理、掘り上げから保管、ビオラを残す場合の抜き方や夏花へのスムーズなバトンまで整理します。この記事全体を通して、チューリップと一緒に植える球根は?という視点も繰り返し補強し、用途別のレシピで迷いを減らします。いずれにしても、基礎の型と数値の目安がそろえば、限られたプランターでも季節のリレーを美しく描けます。

記事のポイント

・容器・用土・株間・水やりなど準備と植え付けの基本

・前低後高や奇数配置、白や銀葉の使い方などレイアウトと配色設計

・球根の個数・深さ・間隔やダブルデッカーの具体手順

・相性の良い草花の選び方と花後の管理(花がら処理・掘り上げ・保管)

チューリップ ビオラ 寄せ 植え やり方の基本

ビオラ 寄せ植え 初心者

チューリップ 寄せ植え プランター

チューリップ 球根 プランターに何個?

チューリップ 寄せ植え レイアウト

チューリップと相性のいい花は?

ビオラのコンパニオンプランツは?

ビオラ 寄せ植え 初心者

最初に押さえたい三本柱は「日当たり」「水はけ」「ゆとり(株間)」です。ここを外さなければ、初めてでも春まで花を切らさず楽しめます。用土は市販の草花用で問題ありませんが、軽石小粒をひと握り混ぜると通気が上がり根張りが安定します。容器は底穴つきが前提で、鉢底石を薄く敷いてから培養土を7〜8割ほど入れてください。単純に言えば、蒸れと過湿を起こさない準備が出発点です。

ここでサイズと株数の目安を決めます。65cmプランターなら8〜10株が扱いやすく、花の小さい品種は12株まで増やしても形が崩れにくいでしょう。直径30cm鉢は3〜5株、24cm鉢は3株が適量です。前述の通り、株同士が常時触れ合う“ギュウ詰め”は蒸れや灰色かびを招きます。目安の株間は10〜20cm、姿が乱れやすい品種は広めに取ると管理が楽になります。

植え付けの段取りはシンプルです。

ポットから苗を優しく外し、根鉢の底だけを軽くほぐします。根を強く崩し過ぎないのがコツです。

苗の首(株元)が土に埋もれない深さで置き、三角形を意識して奇数配置にします。視線の中心が生まれ、写真でもまとまって見えます。

植え付け直後は用土全体が湿るまでたっぷり灌水し、土が沈んだ分だけ増し土をして表面を均します。

受け皿の水は溜めっぱなしにしないでください。夜間の低温と過湿が重なると、根痛みの原因になります。

水やりと肥料は“弱め・整える”が基本です。水やりは「表土が乾いたら朝に与える」を徹底し、冬は乾きが遅いので回数が自然に減ります。追肥は月1〜2回の薄い液肥で十分です。もっと言えば、濃い液肥を短間隔で続けると徒長して花付きが落ちます。緩効性肥料は少量を植え付け時に混ぜておけば足ります。

花を長持ちさせるコツも押さえましょう。花がらは茎の付け根ごとこまめに摘み取ると、次のつぼみが上がり続けます。株が間延びしてきたら、暖かい日の午前中に1/3ほど切り戻すと、2〜3週間で再び面が整います。切り戻し直後は見た目が寂しくなりますが、日当たりと控えめの水で立て直せます。

環境づくりも大切です。日当たりと風通しの良い場所を選び、強風が避けられないベランダでは壁際に寄せるだけでもダメージが軽減します。寒波が厳しい地域では、夜間だけ不織布を一重に掛けると花痛みを防げます。泥はねが気になる場合は、表土に薄くバークチップを敷くと花が汚れにくく、乾き具合も見極めやすくなります。

病害虫への備えはシンプルで構いません。多くはアブラムシと灰色かびのケアで事足ります。アブラムシは新芽周りを定期的にチェックし、見つけ次第テープで軽く取り除くか、水で洗い流します。灰色かびは前述の過密と過湿が主因ですから、株間の風を意識し、混み合った花は早めに整理しましょう。

色合わせとデザインは“引き算”が効きます。三色以内に抑え、白やシルバーリーフ(ダスティーミラー、ヘリクリサム)を1割挟むと全体が締まります。私は初めての方に、65cmプランターで「ビオラ8株+アリッサム2株」の帯状レイアウトを勧めます。面が作りやすく、空隙が出にくいからです。もう一歩踏み込むなら、両端に下垂性アイビーを1株ずつ添えるだけで動きが出ます。

最後に“ありがちなつまずき”と対処をまとめます。

・水の与え過ぎ:表土が湿っているのに習慣で水を足すのはNG。鉢の重さで乾湿を覚えると失敗が減ります。

・詰め込み過ぎ:見映えは出ますが、春先に一気に蒸れます。迷ったら株数を一つ減らし、空いた場所に小石やマルチ材で“抜け”を演出しましょう。

・肥料過多:濃い液肥の連用は徒長のもと。薄め・間隔を空ける・様子を見る、の三拍子で十分です。

・日照不足:花数が伸びません。午前中だけでも直射が入る場所へ移動します。

いずれにしても、ビオラは“こまめな花がら摘み+風通し+軽めの栄養”で、最小限の手間でも長く咲き続けます。植え付け前に株数・株間・置き場所を紙に書き出し、作業口(手を入れる空間)を一か所だけ残す。こうして段取りを可視化できれば、初心者でも安定してきれいな寄せ植えに仕上がります。

PR

チューリップ×ビオラ寄せ植えに。排水・通気バランス◎の「関西風土」

袋からそのまま使える万能培養土。球根の過湿・蒸れを抑え、根張りをサポート。

プランターのラザニア植えや春の寄せ植えに相性抜群です。

関西風土 6L(お試し)

- まずは試したい方向けの少量パック

- 小型鉢・ベランダに最適

- ふかふかで根張りがスムーズ

関西風土 18L(標準)

- 30~40cm鉢・65cmプランターに

- 寄せ植え1~2基にちょうど良い

- 球根の過湿を防ぎやすい配合

関西風土 18L × 2袋セット

- 大型鉢・花壇でも余裕の容量

- 複数基の寄せ植えにまとめ買い

- ストックしても使い勝手◎

※受け皿の水ためっぱなしはNG。朝の水やりで乾湿のリズムを。

チューリップ 寄せ植え プランター

ここでは「主役=チューリップを後列、手前=低草丈で面を作る」という基本形を前提に、プランターでの設計から管理までを一気通貫で組み立てます。見映えと作業性を両立させる鍵は、容器選び・用土・球根の個数と配置・上層の相棒・水やりと追肥の“強さ”を過不足なく合わせることにあります。

まず容器です。幅65cmの標準プランター、または直径30cm前後の深鉢が扱いやすいでしょう。底穴は必須で、鉢底石を敷いたのち、通気と排水に寄った培養土を7~8割まで入れます。単純に市販の草花用でも育ちますが、赤玉土小粒7:腐葉土3に軽石小粒をひと握り混ぜる配合は水はけが安定します。元肥は緩効性を用土全体に薄く、置き肥は後述のタイミングで十分です。

次に下層の設計です。チューリップの球根は「高さ×3」の深さを基準とし、互いに3~5cmの間隔を空けます。65cmプランターなら16~20球が目安で、後列を緩い弧またはS字に並べると横長でものっぺり見えません。丸鉢なら外周リング→内側リング→中央1球の順に埋めると、中心点が生まれて写真映えが良くなります。球根の平たい面(葉の出やすい側)を外向きにそろえると、芽出し後の葉が整列し、輪郭が端正に見えるはずです。

上層は“足元の連続感”づくりが目的です。前帯にビオラやスイートアリッサムを帯状に植え、空隙を消します。株間は10~20cmを守り、葉が常時触れ合わない余白を残してください。早春の立ち上がりを早めたいなら、ムスカリやクロッカスを上層の隙間へ数球だけ点在させます。前低・後高の高低差を崩さない限り、色合わせは自由ですが、色数は三色以内、白(または銀葉)を1割差す設計が扱いやすいです。

植え付け後の運用も具体化します。水やりは植え付け直後にたっぷり与え、その後は「表土が乾いたら朝に与える」を徹底しましょう。冬場は乾きが遅く過湿になりやすいため、受け皿の水は溜めっぱなしにしないこと。追肥は早春にごく薄い液肥を月1回程度で十分です。ビオラ側だけを盛り上げようと濃い肥料を続けると、チューリップの花が小ぶりになったり、徒長の原因になったりします。置き場所は日当たりと風通しの良い屋外が基本で、寒さにしっかり当てることが開花姿に直結します。

ここで、すぐ使える配置レシピを二つ挙げます。標準65cmプランターの場合、後列チューリップ18球を等間隔、前帯にビオラ10~15株をリボン状に。片端へ下垂性アイビーを1株だけ垂らすと、静的な構図に“動き”が出ます。直径30cm深鉢なら、チューリップ10球を弧状に群植し、前縁をアリッサムの細い帯で囲みます。ムスカリ5球を点在させると、冬終わりの合図が視覚化され、季節のリレーが滑らかになります。

一方で注意点は明確です。詰め込み過ぎは蒸れと灰色かびの誘因になりがちです。雨が当たりやすい場所では、目安個数から1~2球引いた設計が無難でしょう。背の高い草花を前列へ置くと花茎が隠れるため、前帯はあくまで低草丈で統一します。強風が常に当たるベランダでは、鉢の背面を壁に寄せ、鉢足で底を5mmほど浮かせると、倒伏と底冷え・過湿の双方を抑えられます。

いずれにしても、プランターの寄せ植えは「後列=主役」「前列=面」「点在=季節の合図」という三層を守るだけで完成度が一段上がります。植え付けの段取りを先に書き出し、個数・間隔・深さ・色配分を小さなメモにしてから作業へ入ると、迷いなく手が動きます。こうして設計を“式”にしておけば、翌季は微調整だけで狙い通りの仕上がりに近づけます。

PR

上品な質感で寄せ植えが映える。

Atlantis丸壺型チューリッププランターシリーズ

陶器ならではの重厚感と色むらが、花の彩りを引き立てます。 底穴付きで排水性◎、寄せ植え・球根のラザニア植えにも最適。 サイズ違いで統一感を出せば、ナチュラルで高級感のある空間演出が叶います。

※すべて 底穴付き・陶器製。ナチュラルアンティークな質感が特徴です。

チューリップ 球根 プランターに何個?

最初に目安を押さえます。標準(直径10~12cm級)の球根なら、直径30cmの丸鉢で8~12球、直径24cmで6~8球、直径36cmで12~16球が扱いやすい個数です。長方形の65cmプランターは16~20球がバランスよく、外周に沿う“リング配置”にすると密度感が出ます。5号鉢(約15cm)は3球、6号(約18cm)で3~5球、8号(約24cm)で6~8球、10号(約30cm)で8~12球と覚えておくと現場で迷いません。

これを支える設計の基準は三つあります。一つ目は間隔で、球根同士は3~5cm空けて互いに触れさせないこと。二つ目は深さで、植え込みは「球根の高さ×3」を基本に、上から5~10cmの覆土を確保します。三つ目は端の余白で、内側の壁から1~2cmはあえて空けると、根が回っても息苦しくなりにくいです。こうすれば花茎がそろい、倒伏もしにくくなります。

配置の型も決めておきましょう。丸鉢は「外周リング→内側リング→中央1球」の順で埋めると、視線の中心が生まれます。65cmプランターはS字または緩い弧で2列をつくると、一直線よりも自然に見えます。色を複数使うなら、外周を同色でまとめ、内側に差し色を点在させると散らかりません。球根の平たい面(葉の出やすい側)を外向きにそろえると、葉が整列しやすく仕上がりが端正になります。

ここでケース別の“すぐ使えるレシピ”です。

・直径30cm丸鉢:10球(外周7+中央3)。群植感を出しつつ通気も確保できます。

・直径24cm丸鉢:7球(外周5+中央2)。小さめでも中心が作れます。

・65cmプランター:18球(前列9+後列9)。前列をやや波打たせ、後列は弧を描くと奥行きが出ます。

・原種系・ミニ(小球根)中心:同じ容器でも2~3球多めでもまとまりやすいでしょう。

・八重・背高品種中心:同条件でも1~2球減らして風通し優先にすると崩れません。

寄せ植えを前提にする場合の調整も大事です。ビオラやアリッサムを上面に入れるなら、チューリップの個数を同サイズ比で1~2割減らすと蒸れを避けられます。ムスカリやクロッカスなどの小球根を混ぜるときは、チューリップの下層をそのままにして、上層の“隙間”へ点在させるのが安全策です。前述の通り、直上に重ねずオフセット配置にしてください。

やってしまいがちな失敗も先回りで避けます。最大個数まで詰めると見栄えは出ますが、灰色かびや倒伏の誘因になります。特に雨が当たりやすい場所では、上限から2球ほど引いた個数が無難です。逆にスカスカにし過ぎると花数が足りず、寂しく見えがちですから、最初の開花グループは同一品種で固め、2色目は“帯”で入れると視覚的な密度が保てます。

最後に作業前のチェックリストです。

・容器の内寸と球根サイズを確認したか。

・外周から1~2cmの余白を残すプランにしているか。

・球根の間隔3~5cmを守れる個数になっているか。

・深さ「高さ×3」と覆土5~10cmを確保できるか。

・寄せ植えの相手(ビオラ等)がある場合、個数を1~2割減らしたか。

これらの条件がそろえば、同じ容器でも“締まりのある満開”に着地しやすくなります。迷ったら、まずは目安の下限側から植え、翌年に1~2球足してベストを探るやり方が、管理面でも失敗が少ない選び方です。

PR

上品な質感で寄せ植えが映える。

Atlantis丸壺型チューリッププランターシリーズ

陶器ならではの重厚感と色むらが、花の彩りを引き立てます。 底穴付きで排水性◎、寄せ植え・球根のラザニア植えにも最適。 サイズ違いで統一感を出せば、ナチュラルで高級感のある空間演出が叶います。

※すべて 底穴付き・陶器製。ナチュラルアンティークな質感が特徴です。

チューリップ 寄せ植え レイアウト

最初に押さえたい軸は「主役のチューリップを後方または中央に集約し、手前を低草丈で面にする」ことです。こうすれば芽出し期から満開まで視線が自然に流れ、写真でも奥行きが伝わります。加えて、奇数単位の塊植え(三角形や弧)と“余白”をセットで設計すると、密度感と抜け感のバランスが整います。

ここから容器別の設計に落とし込みます。

・丸鉢(直径24〜36cm):中心〜やや後ろにチューリップを三角形で群植し、外周はビオラやアリッサムの細い帯で縁取り。色は最大三色、60:30:10(基調:補助:差し色)を目安にすると散らかりません。球根の平たい面を外向きにそろえると、葉の向きが整って“面”が滑らかになります。

・長方形プランター(65cm):後列チューリップは緩いアーチまたはS字、前列は低草丈をリボン状に連ねて“空隙”を消します。視線が横へ流れやすいので、片端だけに白や銀葉を置くとリズムが生まれます。

・角鉢・バスケット:対角線上にチューリップの塊を二つ作り、もう一方の対角に低草丈とシルバーリーフで“受け”を作ると、斜めの動きが強調されます。

色と質感のまとめ方も重要です。同系色のグラデーションは面積を増やすほど上品に見え、補色を使うときは必ず白(または銀葉)を1割差して彩度を整えます。花形は「一重の凛とした線」×「八重やフリンジの柔らかいボリューム」を3:1で混ぜると、近景での表情が豊かになります。

配置を数値で具体化します。

・直径30cm鉢:チューリップ8〜12球を弧状、手前にビオラ5〜7株を帯状に。ムスカリ5球を点在させると早春の“立ち上がり”が明快です。

・65cmプランター:後列16〜20球を等間隔、前列ビオラ10〜15株。片隅に下垂性アイビーを1株だけ垂らすと、静止画でも動きが出ます。

・小花壇(幅100×奥行60cm):チューリップを7〜9球単位の塊で3か所、外周はビオラの帯でつなぎ、塊と塊の間にミニスイセンを点在。遠景の“色面”と近景の“立体”が両立します。

レイアウトの注意点は三つだけ。第一に過密を避けること。球根同士は3〜5cm離し、前帯の苗は株間10〜20cmを確保します。第二に前後の高低差を崩さないこと。背の高い草花を前列へ置くとチューリップの花茎が隠れます。第三に風の通り道を設けること。特にベランダは風が巻きやすいので、鉢の背面を壁に寄せ、鉢足で底を浮かせると倒伏と過湿の両方を抑えられます。

運用面でもう一歩踏み込みます。観賞する主視点(室内側か通路側か)を決め、主視点から三分割の交点に“焦点の塊”を置くと安定します。花がら摘みや切り戻しの動線を想定し、鉢縁の一部はあえて空けて「作業口」を残しておくと管理が楽です。前述の通り、早咲き小球根(クロッカス、ムスカリ)を点在させると、チューリップの立ち上がり前に空白が生じにくくなります。

すぐ試せる三つの処方箋もどうぞ。

・清楚な白×ブルー:白〜クリームのチューリップを中央群植、前帯は白アリッサム、点在にムスカリ。銀葉(ダスティーミラー)を1株だけ添えてコントラストを調整します。

・春色グラデ:ピンク〜アプリコットのチューリップを三角配置、縁取りは淡紫ビオラ。クロッカスを少数散らして季節の“合図”を明確に。

・モダンコントラスト:濃紫(または黒花系)チューリップを後列アーチ、前帯に白イベリス+点のダスティーミラー。容器はマットブラックで輪郭を際立たせます。

最後にチェックリストです。

・主視点と“焦点の塊”は決まっているか。

・色は三色以内、白(or銀葉)を1割入れたか。

・球根の向き(平たい面外向き)と間隔3〜5cmを守れているか。

・前帯の株間10〜20cm、作業口の余白はあるか。

・風当たりと排水(鉢足・受け皿なし)を確保したか。

これらが揃えば、同じ球数・同じ鉢でも完成度が一段上がります。配置を“式”に落としておくと再現性が高まり、来季の微調整も簡単になります。

PR

チューリップ×ビオラ寄せ植えに。排水・通気バランス◎の「関西風土」

袋からそのまま使える万能培養土。球根の過湿・蒸れを抑え、根張りをサポート。

プランターのラザニア植えや春の寄せ植えに相性抜群です。

関西風土 6L(お試し)

- まずは試したい方向けの少量パック

- 小型鉢・ベランダに最適

- ふかふかで根張りがスムーズ

関西風土 18L(標準)

- 30~40cm鉢・65cmプランターに

- 寄せ植え1~2基にちょうど良い

- 球根の過湿を防ぎやすい配合

関西風土 18L × 2袋セット

- 大型鉢・花壇でも余裕の容量

- 複数基の寄せ植えにまとめ買い

- ストックしても使い勝手◎

※受け皿の水ためっぱなしはNG。朝の水やりで乾湿のリズムを。

チューリップと相性のいい花は?

最初に押さえる基準は「同じ季節に動くか」「草丈がチューリップを邪魔しないか」「根張りが強すぎないか」の三点です。つまり、冬~春に強く、低~中丈で、浅根・コンパクトにまとまる植物ほど並べやすくなります。こう考えると、足元を埋める一年草、小球根、そして色を締めるカラーリーフが主力になります。

ここで役割別に整理します。足元のボリューム出しには、ビオラやパンジー、スイートアリッサム、イベリス、ネモフィラ、ロベリア、ノースポールが定番です。どれも背が低く、芽出し期の土面を隠してくれます。小球根ならムスカリ、クロッカス、ミニスイセンが好相性で、花のサイズ差と開花リレーが自然に生まれます。質感を整えるなら、ダスティーミラー(シロタエギク)やヘリクリサム、斑入りアイビーの銀葉・斑葉が有効です。銀や白が1割入るだけで、派手色のチューリップでも落ち着きが出ます。

例えば、やさしい春色でまとめたい場合は「ピンク系チューリップ+白アリッサム+淡色ビオラ」。青みを効かせたいなら「白~クリームのチューリップ+ムスカリ+プスキニア」。コントラスト重視なら「濃赤や紫のチューリップ+白イベリス+ダスティーミラー」が写真でも映えます。香りを足すならヒヤシンスを少数だけ点在させると、過度な主張を避けつつ上品に仕上がるでしょう。

配置面では、前帯に低草丈、その後ろにチューリップという“前低・後高”の基本を守ると破綻しません。鉢・プランターでは、縁をビオラやアリッサムで細く帯取りし、中央付近に小球根を点在させると、花期のズレがリズムになります。花壇なら、チューリップを5~10球ずつ塊で群植し、その外周をビオラで面にしてつなぐと遠目の色面が途切れません。いずれにしても色数は三色以内、白を1割差すと全体が締まります。

一方で、相性が悪い組み合わせも明確です。ミント類など地下茎で広がる多年草、初夏に急伸して影を落とす強勢種、過度に背が高い球根(大型アリウムや大杯系スイセン)は、コンテナではチューリップを圧迫しがちです。密植し過ぎると蒸れと灰色かびを招きますから、葉が常時触れ合わない程度の間隔を残してください。肥料も控えめが安全で、緩効性少量+ごく薄い液肥を様子見で十分です。

ここから“すぐ使える処方”を三つだけ。

・清楚な白×ブルー帯:白~クリームのチューリップに、前帯アリッサム、点在ムスカリ。銀葉を1株添えて明暗を作ります。

・春色グラデ:ピンク~アプリコットのチューリップを群植し、淡紫ビオラで縁取り。クロッカスを早春の合図として散らすと立ち上がりが美しくなります。

・モダンコントラスト:濃紫(または黒花系)チューリップ+白イベリスの面+ダスティーミラー。容器はマットブラックだと輪郭がさらに際立ちます。

なお、管理の肝は水はけと風通しです。受け皿の水は溜めっぱなしにせず、朝の灌水で乾湿のリズムを作りましょう。花がら摘みと、縁取りの軽い切り戻しを習慣化できれば、ビオラ側が更新して長く整います。こうして「役割分担」と「色の引き算」を意識すれば、どの組み合わせでもチューリップが主役としてきれいに立ち上がります。

ビオラのコンパニオンプランツは?

最初に押さえたいのは、ビオラの「低温に強い・根が浅い・花期が長い」という性質です。ここから逆算すると、同じ季節(秋~春)に動き、背丈は低~中程度で、根が深く張り過ぎない植物が相性の良い相棒になります。単純に色合わせだけでなく、株の高さや根域の“住み分け”を意識すると、長く安定して楽しめます。

ここでは寄せ植え・花壇で扱いやすい候補を役割ごとにまとめます。

まず“縁取りと足元を埋める小花の層”です。スイートアリッサム、イベリス、ネモフィラ、ロベリア、ノースポールは定番で、いずれも草丈が控えめでビオラを覆い過ぎません。アリッサムは甘い香りが加わり、イベリスは白の面が光を拾って写真映えします。ネモフィラは青の広がりを作れるため、寒色系のビオラと並べると透明感が出ます。ノースポールは長く咲き、空いた隙間を着実に埋めてくれます。

次に“色を締め、質感を整えるカラーリーフ”です。ダスティーミラー(シロタエギク)、ヘリクリサム(シルバーリーフ)、ハボタンは冬場の強い味方になります。銀葉は花色の飽和をリセットする効果があり、彩度の高いビオラでも上品にまとまります。ハボタンは点で置くと重く見えにくく、鉢の一角に1株だけ添えるとリズムが生まれます。

そして“時間差で景色を変える球根の層”も有効です。ムスカリやクロッカスは低草丈で足元にアクセントを作り、ミニスイセンは黄の差し色として働きます。チューリップやヒヤシンスを合わせる場合は、前述の通りビオラは浅く、球根は深くという“上下の住み分け”を守れば、冬から春のリレーが滑らかに続きます。

ここで、すぐ真似できる具体レシピを三案示します。

・清楚な白基調:ビオラ(淡色)+イベリス+ダスティーミラー。30cm鉢ならビオラ5株、イベリス2株、ダスティーミラー1株で、白1割増しの配色が安定します。

・春色ブルー帯:ビオラ(青~紫系)+ネモフィラ+ムスカリ。ビオラ4株、ネモフィラ3株、ムスカリ5球を点在させると、足元の青がリボン状に流れます。

・香りとボリューム:ビオラ(暖色)+スイートアリッサム+ミニスイセン。アリッサムは縁取りに帯状、ミニスイセンは中央の空きへ3~5球だけ散らすと、香りと黄色が春の合図になります。

配置と管理のコツも具体化します。株間はビオラで10~20cm、周囲の草花も葉が常時触れ合わない距離を保ちます。鉢では外側にビオラ、内側に小花やカラーリーフ、空きには小球根を点在させると蒸れにくく、手入れの動線も短くなります。花壇ではビオラを“面”で、相棒を“点と帯”で入れると、遠景の色面と近景の立体感が両立します。灌水は「表土が乾いたら朝にたっぷり」、肥料は緩効性少量+月1~2回の薄い液肥で十分です。やり過ぎると徒長し、花が減ります。

避けたい組み合わせも明確です。ミント類など地下茎で広がる多年草、強勢なグラウンドカバー、背丈が高く影を落とす植物は、ビオラの光と根域を奪いやすく相性が良くありません。暖地で冬が極端に暖かい年は、ロベリアなど一部の品目が長く保たないことがありますから、無理に詰め込まず“置き換え”を前提に計画すると失敗が減ります。

季節の運用も一筆書きで考えます。秋は植え付け本番、冬は花がら摘みと軽い切り戻しで株姿を更新し、早春は小球根の花が上がってくる頃合いにビオラの縁取りを整えます。初夏に向けてビオラが疲れてきたら、根を大きく動かさないように抜き、跡地へ夏の一年草(マリーゴールド、ペチュニア、ポーチュラカなど)を差し込むと、花の途切れが最小になります。こうして相棒を季節ごとにバトンさせると、ひと鉢・ひと区画で長いストーリーが描けます。

いずれにしても、ビオラの良さは“受け止める力”にあります。小花の帯、銀葉の面、小球根の点という三つの要素を静かに足せば、色が多くても騒がしくなりません。あなたが目指す雰囲気に合わせて、まずは一役ずつ選ぶ。これが出来れば、ビオラの寄せ植えは驚くほど安定し、手入れも気持ちよく回ります。

チューリップ ビオラ 寄せ 植え やり方の応用

チューリップと一緒に植える球根は?

ダブルデッカーの植え方は?

チューリップ ダブルデッカー 失敗

チューリップ ビオラ 花壇

チューリップ おしゃれな植え方

チューリップの花が終わったらどうしたらいいですか?

チューリップと一緒に植える球根は?

最初に押さえる基準は「開花時期」「草丈」「根張り」の相性です。チューリップと同時期か少し前に咲き、草丈は低〜中程度、根が容器内で過度に競合しない球根を選べば、見映えと管理が安定します。ここでは役割別に候補を整理し、鉢・プランター・花壇ごとの実践レシピまで具体化します。

このときの三役は次の通りです。

・足元を賑やかにする“小球根”……ムスカリ、クロッカス、シラー(シベリカ)、チオノドクサ、プスキニア、ハナニラ(イフェイオン)など。開花は早春〜春。草丈10〜20cm前後で、チューリップの花茎を邪魔しにくい役者です。

・同時期に色幅を広げる“中球根”……ミニスイセン(テタテートなど)、ヒヤシンス、原種系アネモネ(※厳密には塊茎)。色の面積と香り・質感を足せます。

・アクセントや香りを担う“個性派”……フリチラリア(メレアグリス、ウバビュラリス)、小型アリウム(コーワニー等)。点在させると画面が引き締まります。

ここで具体例を挙げます。

・ムスカリは青〜紫の締め色として万能です。足元にリズムが生まれ、写真でもコントラストが出ます。

・クロッカスは最も早く咲き、冬の終わりの“合図”になります。黄色や白を散らすと春の立ち上がりが明快です。

・ミニスイセンは黄色のアクセント要員。花期が比較的長く、チューリップの合間を埋める働きが期待できます。

・ヒヤシンスは香りと花穂の“塊感”が強く、少数でも存在感十分です。色数を絞った寄せ植えで真価を発揮するでしょう。

・原種系アネモネは軽やかな花形で、チューリップの硬さをやわらげます。多用せず“脇役の主役”に据えると上質です。

一方で、背丈の高いスイセン大杯系や大型アリウム、フリチラリア・インペリアリスはコンテナでは頭でっかちになりがちです。花壇向きに回し、鉢やプランターでは小型〜中型種に絞ると破綻しません。旺盛に増える種類(ムスカリなど)を大量に入れると翌年の仕立て直しが大変になるため、数は控えめが安全です。

レイヤー(層)別の基本設計は次のとおりです。

・下層=チューリップ(大球根)

・中層=ミニスイセン/ヒヤシンス(中球根)

・上層=ムスカリ/クロッカス/小球根各種

上下は“直上に重ねず”必ずずらしてください。球根同士は3〜5cm離し、深さは「球根の高さ×3」を目安にします。こうすれば根域の奪い合いが和らぎ、芽の干渉も起こりにくくなります。

サイズ別の“すぐ使えるレシピ”も用意しました。

・直径30cm鉢:下層チューリップ8〜10球/中層ミニスイセン3〜4球/上層ムスカリ5〜7球+クロッカス3球。配色は「赤系+紫+白1割」や「ピンク系グラデーション+白」が扱いやすい構成です。

・65cmプランター:下層チューリップ16〜20球を緩い弧に/中層ヒヤシンス4〜5球を点在/上層ムスカリ8〜12球。片端だけに白や淡クリームを差すと“逃げ”ができ、重くなりません。

・花壇1㎡:チューリップ40〜60球を塊で群植し、塊と塊の間にミニスイセン10〜15球を散らします。前帯にムスカリ20球を点在させ、曲がり角や入口に白系小球根(プスキニア、チオノドクサ等)をまとめると視線が流れます。

配色の考え方は三色以内が基本です。基調60:補助30:差し色10の比率にするとバランスが崩れにくく、白を1割入れるだけで全体が締まります。朝日が当たる場所は淡色が映え、西日が強い場所は濃色で輪郭が出る傾向があります。もちろん、原種チューリップを混ぜて“背丈と開花期の差”を作る方法もありますが、この記事の主眼は「チューリップを主役に、他球根で舞台を整える」構図です。

管理面の細かな注意も添えておきます。植え付けは秋(10〜11月)が標準で、屋外の寒さにしっかり当てることが花姿に直結します。用土は水はけ重視、受け皿の水の溜めっぱなしは厳禁です。追肥は早春に薄めの液肥を一度だけで十分でしょう。切り花の常識として「スイセンの粘液は他花を痛める」と言われますが、土中の寄せ植えでは問題になりにくいため過度に心配はいりません。むしろ密植や過湿がトラブルの主因になりやすい点に気を配ってください。

最後に“テーマ別”の小さな処方箋を三案。

・青×白の清楚系……白チューリップ+ムスカリ+プスキニア。香りを少し足すなら白ヒヤシンスを1〜2球だけ。

・春色グラデーション……ピンク〜クリームのチューリップに、ミニスイセンを点在、前帯に白ムスカリ。写真映えが狙えます。

・モダンコントラスト……濃紫または黒花系チューリップ+青ムスカリ+白小球根を点在。容器はマットブラックで引き締めます。

こう考えると、選ぶべき球根は多くありません。小球根で足元を作り、中球根で色と香りを足し、チューリップの“舞台”を崩さない背丈に収める。いずれにしても、直上を避けるずらし配置と三色以内の配色を守れば、同じ球数でも完成度が一段上がります。

PR

上品な質感で寄せ植えが映える。

Atlantis丸壺型チューリッププランターシリーズ

陶器ならではの重厚感と色むらが、花の彩りを引き立てます。 底穴付きで排水性◎、寄せ植え・球根のラザニア植えにも最適。 サイズ違いで統一感を出せば、ナチュラルで高級感のある空間演出が叶います。

※すべて 底穴付き・陶器製。ナチュラルアンティークな質感が特徴です。

ダブルデッカーの植え方は?

ダブルデッカー(重層植え)は、同じ鉢で「冬から春まで彩りが切れない」状態をつくる方法です。下層に大球根(チューリップ)、中層に中球根(ミニスイセンやヒヤシンス)、上層に小球根(ムスカリやクロッカス)を“ずらして”配置し、最上面にビオラを浅植えします。こうすれば、芽出し→蕾上がり→満開まで景色が滑らかに移り変わります。

ここで準備から順に進めます。容器は底穴のある深鉢(直径30cm前後・深さ25〜30cm)か、65cmプランターが扱いやすいサイズです。鉢底石を1〜2cm敷き、通気と排水を両立させる用土を用意してください。単純に市販の草花用培養土で十分ですが、赤玉土小粒7:腐葉土3に軽石小粒1を加える配合も安定します。元肥は緩効性を少量、用土全体に混ぜ込みます。なぜならば、局所的に置くと根が当たった箇所だけ濃くなり、根傷みの原因になりやすいからです。

植え付けは秋(地域の冷え込みが始まる10〜11月)が基準です。まず下層です。チューリップは「球根の高さ×3」の深さを目安に、球根同士が触れないよう3〜5cm離して並べます。平たい面(葉が出やすい側)を外向きにそろえると、葉の向きが整い、春のラインが美しく見えます。覆土して中層を作り、ミニスイセンやヒヤシンスを配置しますが、下層の真上は避け、半球分ほど“オフセット”してください。再度覆土し、上層のムスカリやクロッカスを浅めに入れます。最後に表土を均し、最上面にビオラを浅植えすれば重層が完成します。

実際の球数感覚も押さえておきましょう。直径30cm鉢なら、下層チューリップは8〜12球が目安、中層にミニスイセンを3〜5球、上層にムスカリを5〜7球ほど。65cmプランターでは、下層に16〜20球、上層の小球根は10〜15球前後で十分なボリュームが出ます。いずれにしても、上下の“直上配置”は避け、必ずずらすこと。これが根域の競合と芽の干渉を減らす要点です。

水やりは植え付け直後にたっぷり与え、その後は「表土が乾いたら朝に与える」に切り替えます。冬は乾きが遅いので与え過ぎない運用が安全です。置き場所は日当たりと風通しの良い屋外。寒さにしっかり当てることが花姿の出来を左右します。追肥は早春に薄い液肥を一度だけ、様子見で十分です。多肥は徒長や病気を招きやすく、ビオラ側に合わせて濃く・頻繁にすると失敗が増えます。

ここから、見栄えと管理を底上げする細かなコツを挙げます。まず、上層の小球根は“点在”させ、規則正しく置き過ぎないこと。自然な揺らぎが生まれます。次に最上面のビオラは株の向きをやや外側へ傾けて植えると、鉢の外へ広がるように成長し、蒸れの予防にもつながります。表土にバークチップを薄く敷けば、泥はねが減り、冬場の見た目も整います。強風が吹く環境では、鉢の背面を壁や手すりに寄せ、見えにくい位置に細い支柱を1〜2本添えると倒伏を防げます。

一方で、つまずきやすい点も明確です。排水不良は球根の大敵で、受け皿の水が残り続ける、鉢がいつまでも重い、表土が常に冷たいといったサインが出ます。受け皿は外し、鉢足をかませて通気を確保しましょう。浅植えにし過ぎると花茎が短く詰まり、深過ぎると芽出しが遅れます。覆土5〜10cmがひとつの安定域です。密植は見栄えこそ出ますが、病気と徒長を誘発しがちですから、上下・左右とも“触れない間隔”を守ると安心です。

もし途中で調整が必要になったら、表層2〜3cmを入れ替えて軽石を混ぜる“表層改良”、徒長したビオラの軽い切り戻し、雨予報前の軒下移動といった小さな手当てをまとめて行います。こうすれば乾湿のリズムが整い、株姿も数日で落ち着きます。なお、暖地で冬の冷え込みが弱い年は、低温遭遇が不足して蕾が小さくなることがあります。その場合は、翌シーズンに備えて球根サイズを一段大きくし、植え付け時期を早めに計画すると再現性が上がります。

最後に“すぐ真似できる処方”を三案だけ。

・基本形:下層チューリップ(同一品種)+中層ミニスイセン+上層ムスカリ、最上面は白アリッサムと淡色ビオラ。色数は三色以内。

・香り重視:中層をヒヤシンスへ置き換え、上層は球数を控えめに。鉢はマットブラックで花穂の色を引き立てます。

・写真映え:下層を赤系、上層に青系ムスカリ、縁取りは白ビオラでコントラストを作り、片側だけ下垂性アイビーを1株垂らします。

これらの理由から、ダブルデッカーは「深さ設計」「排水」「ずらし配置」「寒さ」の4点を押さえれば驚くほど安定します。そしてもう一つは、途中での小さな調整を面倒がらないこと。これが出来れば、限られた容器でも季節の移ろいを重ねて楽しめます。

チューリップ ダブルデッカー 失敗

前述の通り、つまずきの大半は「排水不良」「深さ設計の誤り」「密植と直上配置」「季節管理のズレ」に集約されます。ここでは一歩踏み込み、失敗を見抜くサインと現場での修正手順を具体化します。いずれにしても、症状を早期に拾い上げて小さく修整できれば、シーズン後半の見映えは十分に巻き返せます。

まず排水不良です。用土が乾きにくく、表土が常に冷たく湿っている、鉢を持ち上げると異常に重い、受け皿に水が残りがちといったサインが出ます。これは球根に酸素が届かず、根腐れや灰色かびの誘因になりやすい状態です。ここでの対処は段階的に行います。受け皿は常時外し、鉢底に数センチの高さの鉢足をかませて通気を確保します。雨が多い時期は軒下へ移動し、灌水は「表土がしっかり乾いてから朝にたっぷり」に切り替えてください。ひどい場合は、表層2〜3cmだけを入れ替えて軽石小粒をブレンドし、トップドレッシング(バークなど)で泥はねを抑えると乾湿リズムが戻りやすくなります。

次に深さ設計の誤りです。浅植えでは花茎が短く詰まり、強風で倒伏します。逆に深過ぎると芽出しが遅れ、開花が揃いません。指標は「球根の高さ×3」。覆土が5〜10cm確保できると安定しやすく、鉢の腰が浅い場合は無理に多段にせず、上層の小球根を減らす判断が有効です。なお、球根の平たい面を外向きにそろえると葉の向きが整い、狭い鉢でも乱れにくくなります。浅植えで伸びが悪いと感じたら、株元に用土を1〜2cm追加して“寄せ土”を行えば、倒伏のリスクを減らせます。

三つ目は密植と直上配置です。上下の球根を真上に重ねると、上層の芽が下層の葉・茎に阻まれ、曲がりながら伸びて蕾が詰まりやすくなります。ダブルデッカーの基本はオフセット配置です。下層(チューリップ)を並べたら、上層(ムスカリやクロッカス)は必ずずらし、球根同士は3〜5cm離して触れさせないこと。もし既に混み過ぎているなら、上層の一部をピンセットとスプーンでそっと掘り出し、空きスペースに移すだけでも風通しが改善します。ビオラの株も同様で、混み合った縁取りは軽い切り戻しで“空気の通り道”を作ると、病気の発生が目に見えて下がります。

四つ目は季節管理のズレです。植え付けの遅れは低温遭遇の不足につながり、蕾が小さい、花茎が伸びないといった不満足な姿になりがちです。屋外管理が基本で、冬の寒さにしっかり当てることが花姿の鍵になります。暖地で冬が極端に暖かい年は、冷蔵庫の野菜室で紙袋に入れて6〜8週間の予冷処理をしてから植え付ける方法も有効です。追肥に関しては、早春にごく薄い液肥を一度だけ。ビオラに合わせて与え過ぎると、チューリップ側の花が小ぶりになったり、灰色かびを誘発したりします。

ここで、現場で役立つ「症状→可能性→その場の対処」を挙げます。

・蕾が上がらない/蕾が小さい → 低温不足・球根痩せ・密植 → 鉢を寒い屋外へ、ビオラを軽く切り戻し、追肥は薄く一度のみ。翌シーズンは球根サイズをワンランク上げる計画にします。

・花茎が短い・傾く → 浅植え・日照不足・風当たり → 株元へ寄せ土、置き場所をより明るい場所へ、見えにくい位置に細い支柱を一本添える。

・葉が黄ばんで進行が早い → 過湿・根腐れ・排水不良 → 受け皿撤去、鉢足設置、雨天は軒下避難。表層入れ替えで軽石を混ぜ、灌水頻度を下げます。

・蕾が開かず汚れる → 風通し不足・病害初期 → ビオラを間引き、蕾周りの濡れを避ける。朝の水やりに限定し、夕方の葉面濡れを回避します。

ビオラ側の管理も“失敗の連鎖”を断つポイントです。徒長して覆いかぶさると、上層球根の芽出しが遅れます。花がらはこまめに摘み、長く伸びた枝は2~3節残して切り戻すと、数週間で縁取りのラインが戻ります。ここでの注意は、切った直後に濃い肥料を与えないこと。新芽が柔らかい時期は病気に弱く、薄めの液肥を少量だけ与える方が安全です。

資材選びも失敗率に直結します。鉢は底面積が広く、深さのあるタイプを選ぶと根の居場所が安定します。用土は市販の草花用で十分ですが、単純に軽石小粒やパーライトを1~2割混ぜると水はけが向上します。元肥は緩効性を少量全層に混和し、以後は控えめ運用で問題ありません。雨が多い地域やベランダで風が巻く環境では、鉢の向きを定期的に回し、片寄った徒長を防ぐと整います。

最後に“最小の手直しで最大の回復”を狙う段取りです。雨予報の前に軒下へ移動、受け皿撤去、鉢足装着、表層の軽い入れ替え、ビオラの軽剪定、支柱一本。この6手を同日にまとめて行えば、数日のうちに鉢の乾き方と株の姿が変わります。繰り返しますが、配置・深さ・水はけ・寒さの四点を先手で整えるだけで、ダブルデッカーは安定して成功します。失敗は“兆し”の段階で拾い、軽い処置で流れを戻す。これを習慣にできれば、毎年の作業はぐっと楽になります。

チューリップ ビオラ 花壇

前述の通り、花壇づくりの軸は「主役=チューリップを塊で群植し、ビオラで縁取りと面を仕上げる」ことにあります。これを押さえるだけで遠景の色面が途切れず、近景でも足元が軽やかに整います。ここで最初の下準備を丁寧に進めましょう。草花の根は空気を好みますから、植え付けの1~2週間前にスコップ1本分(20~25cm)耕し、腐葉土や完熟堆肥を1㎡あたりスコップ2~3杯混ぜ込みます。土が重い場合は軽石小粒や川砂を少量足して排水性を底上げし、元肥は緩効性タイプを薄めに全層へ。通路側は雨のはね返りで花弁が汚れやすいため、バークチップなどを薄く敷くと見映えの持続に直結します。

配置は「視線の入口」から逆算します。玄関アプローチのように片側から眺めるなら奥を高く手前を低く、道路沿いで両側から見られるなら中央高・周囲低の同心円構成が扱いやすい考え方です。チューリップは5~10球を一塊にして三角形や弧で群植し、塊と塊の間に細い通気の“抜け”を残します。株間は10~15cm、深さは球根の高さ×2.5~3を目安にすれば、倒伏しにくく花茎もそろいやすくなります。㎡あたりの密度は品種にもよりますが40~60球が目安で、花壇手前の角や曲がり角に密度をやや高めるとリズムが生まれます。ビオラは縁から15~20cm間隔で帯状に植え、群植したチューリップの外周を“面”でつなぐブリッジ役に据えましょう。色は三色以内、白を1割ほど差すと全体が締まります。

高さ構成は「前低・中中・奥高」を基本に、低球根や低草丈を前帯に重ねます。例えば、手前にムスカリを点在させ、中央にチューリップ、間にミニスイセンを散らすと、早春→春本番へのリレーが自然に表現できます。さらに、ダスティーミラーなどのシルバーリーフを1~2株だけ入れると、濃色のチューリップでも重く見えません。なお、花壇のコーナーには下垂性のアイビーを軽く垂らすと視線が流れ、写真に収めた際の奥行きが強調されます。

一方で、詰め込み過ぎは蒸れと灰色かびの温床になりがちです。葉同士が常時触れ合うほどの密植は避け、風の通り道を意識した“余白”を必ず残してください。土面がむき出しで乾きやすいと感じるなら、ビオラを増やすよりもマルチ材で保湿と泥はね防止を図る方が安定します。水やりは「表土が乾いたら朝にたっぷり」を合言葉にし、夕方の葉ぬれは病気の誘因になりやすい点に注意します。肥料は控えめで十分で、早春に緩効性を少量、開花期は薄い液肥を様子見で与える程度にとどめると徒長を抑えられます。

ここで季節の運用も時系列でまとめます。秋(10~11月)は植え付け本番です。球根の平たい面を外向きにそろえると葉の向きが合い、春の整列感が高まります。冬(12~2月)は降雨任せでも育つ地域が多いですが、乾燥が続く週は午前中に灌水します。寒風が強い場所では、花壇の背面に低い風除け(常緑低木やラティス)を設けると、芽の傷みが減ります。春(3~4月)は花がらをこまめに摘み、ビオラが伸び過ぎたら軽い切り戻しで縁取りのラインを回復させましょう。強風日には倒伏防止として、見えにくい位置に細い支柱を添えるだけでも効果があります。

害虫と病気への備えも忘れません。アブラムシは早期に見つけて手で払う、ホースの弱いシャワーで落とすなどが有効で、寄せ植え密度を抑えるほど発生は減ります。ナメクジは雨上がりの見回りで捕殺し、被害が集中する場所は銅テープや物理トラップで侵入を抑えます。花壇の縁石と土面の段差は“虫の隠れ場”になりやすいため、縁の清掃を習慣化すると全体のトラブルが少なくなります。

そして、花後の流れをあらかじめ決めておくと作業が格段にスムーズです。ビオラを初夏まで楽しむ計画なら、チューリップは花首の下で花がらを切り、葉を残して光合成を促します。景観重視で早めに片づけたい場合は、根域を大きく乱さないよう慎重に掘り取って、空いたスペースにマリーゴールドやペチュニアなどの初夏一年草を差し込みましょう。いずれにしても、同じ場所への連作は病害の蓄積につながるため、花壇は2~3年の輪作、鉢は用土入れ替えを基本に据えると、翌シーズンの立ち上がりが軽くなります。

最後に配色の実例を三案だけ。淡色で品よくまとめたいなら「白~クリームのチューリップ+淡紫ビオラ+ダスティーミラー」。ビビッドに振るなら「赤の群植+紫の差し色+白ビオラの細帯」。ナチュラル重視なら「ピンク系のグラデーション群植+ムスカリ点在+縁は淡色ビオラ」。このように考えると、土づくり→群植設計→縁取り→余白→季節運用の流れが一筆書きでつながり、同じ面積でも仕上がりの“格”が確実に上がります。

チューリップ おしゃれな植え方

おしゃれに見せる近道は、色・形・余白を同時に設計し、視線の流れを意識して配置することです。まず最初に「どこから鑑賞するか」を決めます。玄関前であれば片側から、ベランダなら斜め上から眺める時間が長くなります。鑑賞方向が決まると、主役を置く位置や前後の高低差が自動的に決まってきます。こうすれば、芽出し期から満開期まで整った印象を保てます。

配色は三色以内が扱いやすく、比率は60:30:10を目安にするとバランスが整います。基調色60、補助色30、差し色10という配分です。たとえば赤を基調に紫を補助、白を差し色にすると、色の面が整理されて写真でも締まって見えます。朝日が当たる場所は淡色や白が輝きやすく、西日が強い場所は濃色の方が締まりやすい性質があります。前述の通り、白はどの配色にもなじむため、迷ったら必ず差し色として少量用意しておくと安心です。

形のミックスは「花形×葉形×質感」で考えます。トライアンフなど整った一重咲きを主役に、八重やフリンジ咲きを少数混ぜると、同系色でも陰影が生まれます。葉ものはダスティーミラーやヘデラの斑入りが定番で、銀葉や斑が入るだけで全体の温度が下がり、上品に見えます。いずれにしても、主役:引き立て役:葉もの=5:3:2くらいの比率にすると過不足が出にくいでしょう。

レイアウトは奇数配置が基本です。丸鉢では三角形(奥1・手前2)の構図、長方形プランターでは緩いS字やアーチを作ると視線が流れます。直径30cm鉢なら、チューリップ8〜12球を後方〜中央に弧状に配置し、手前にビオラやアリッサムを帯状に植えます。球根の平たい面を外向きにして植えると葉の向きがそろい、整列感が出ます。65cmプランターなら、後列に等間隔で16〜20球、前列にビオラを10〜15株並べつつ、片端だけ下垂性アイビーを1株垂らすと“動き”が生まれます。

余白は“高見え”の重要な要素です。鉢のふちまで草花で埋め尽くさず、表土の一部を見せたり、バークチップや白砂利でトップドレッシングを入れると、作品としての完成度が上がります。容器はマットブラックや素焼きテラコッタが万能で、花色を引き立てやすい選択です。光沢の強い鉢は派手見えしがちなので、色数が少ない寄せ植えで使うと効果的です。

立体感を最大化したいときは重層植え(ダブルデッカー)を併用します。下層にチューリップ、中層にミニスイセンやヒヤシンス、上層にムスカリやクロッカスをオフセット配置で重ね、最上面にビオラを浅植えします。こうすれば冬から春まで切れ目なく開花し、足元が常に華やぎます。球根同士は3〜5cmあけ、上下で真上に重ねないのがコツです。

手入れが行き届いてこそ“おしゃれ”は完成します。花がらはこまめに摘み、徒長したビオラは軽く切り戻して縁取りのラインを回復させましょう。風の通り道に置くと株元が乾き過ぎることがありますから、灌水は「表土が乾いたらたっぷり」を徹底します。強風が吹く場所では、背面を壁に寄せるか、見えにくい位置に細い支柱を添えると倒伏を防げます。写真に残すなら、差し色の白が鉢の中心よりやや外側に来る角度が映えやすいはずです。

失敗しやすいのは、品種を増やし過ぎること、背の高い花を前列に置いてしまうこと、色の彩度がバラバラになることです。種類が増えるほど焦点がぼけ、管理の手間も増えます。三要素(主役チューリップ、低草丈の縁取り、葉もの)に絞り、色は三色以内、背の高い花は必ず後方へ。こうすれば、作業も写真も安定します。

最後に“すぐ真似できるレシピ”を三案示します。

・パステルグラデーション:ピンク系一重を主役、八重を2球だけ差し、足元に白アリッサム+淡色ビオラ。差し色白は全体の1割。

・モダン赤×紫:赤一重を基調、紫フリンジをサブ、白ビオラを細帯で配置。銀葉を1株だけ。強い色が多いので鉢はマットブラック。

・北欧ナチュラル:白一重+クリーム八重を中心に、足元はアリッサムと斑入りヘデラ。トップドレッシングは明るいバークで軽さを出します。

このように考えると、配色・形・余白の三点と視線設計を押さえるだけで、同じ球数でも仕上がりがワンランク上がります。いずれにしても、迷ったときは色数を減らし、白と銀葉を足す。これが出来れば、どの環境でも上品にまとまります。

チューリップの花が終わったらどうしたらいいですか?

前述の通り、最優先はタネを作らせず、葉にしっかり働いてもらうことです。花びらが傷んできたら待たずに、花首のすぐ下で花がらだけを切り取ります。葉は光合成で球根を太らせる役目を担うため、黄色く枯れるまで残してください。水やりは「表土が乾いたらたっぷり」を基本にし、鉢底から流れ出るまで与えたらしっかり切る。こうすれば過湿を避けつつ根の活力を保てます。肥料は控えめが安全で、薄い液肥を様子見で一度与える程度でも十分です。濃い液肥を連用すると腐敗や塩類集積の一因になりかねません。

ここで作業の時系列を整理します。まず開花直後〜1週間は花がら切りのみ。次の2〜6週間は緑葉期で、水やりを続けながら直射雨を避け、風通しの良い場所に置きます。葉が半分以上黄変したら「掘り上げ適期」のサインです。庭植えならフォークや移植コテで株元のやや外側から広めに差し込み、球根を傷つけないよう持ち上げます。鉢植え・プランターでは、用土を崩しすぎないよう周囲から少しずつほぐすと失敗が減ります。土を軽く払い、日陰の風通しが良い場所で半日〜1日ほど陰干しにします。土が乾いたら外皮を強くこすらずに余分な土だけを落とし、親球と子球を仕分けましょう。

保管は「乾燥・通気・温度」の三点管理が鍵です。ネット袋や紙袋に入れて吊るし、雨や直射日光を避けた涼しい場所で保存します。キッチンや洗面所のように湿度が上がる環境は不向きです。名前や花色をラベルで残しておくと、秋の植え付け計画が立てやすくなります。子球は翌春に咲きにくいため、花を楽しむ目的なら親球を中心に選別してください。もっと言えば、日本の夏は高温多湿のため球根が痩せやすい環境です。確実に見映えを出したい場合は、秋に新しい球根へ更新する運用も合理的といえます。

一方で、寄せ植えや花壇の見た目を優先したいケースもあります。ビオラやアリッサムを夏前まで楽しむなら、チューリップの葉が景観を損ねる前に球根を抜き取る判断が妥当です。こうすれば、周囲の根を大きく乱さずに済み、足元の花の勢いも落ちにくくなります。抜き跡にはマリーゴールド、ペチュニア、ポーチュラカなど初夏からの一年草を差し込み、季節のバトンをスムーズに渡してください。

いずれにしても、連作障害は避けたいところです。花壇では2〜3年は場所をローテーションし、鉢やプランターは用土を入れ替えます。容器は中性洗剤で洗って天日でよく乾かすと、病害の持ち越しを抑えられます。ここでよくある疑問にも触れておきます。緑の葉が倒れてきても、完全に黄変するまでは切らないほうが球根の肥大に有利です。雨の日が続くときは軒下へ移動し、受け皿に水を溜めっぱなしにしない運用を徹底します。子どもやペットが触れる場所では、掘り上げ後の球根を床置きせず、高所で乾燥・保管すると安心です。

最後に次季の下準備を一つ。秋植えの計画時には、保管球を点検し、柔らかいものやカビ臭のあるものは思い切って外します。植え付けは地域差はあるものの、冷え込みが始まる10〜11月が基準です。球根の平たい面を外向きに揃え、深さは球根の高さの3倍を目安に。この基本を押さえれば、来春も安定した花姿に近づきます。こうして「花後の一手→保管→更新→秋の再設計」という流れを毎年回せば、見映えと管理の両立がぐっと楽になります。

チューリップ ビオラ 寄せ 植え やり方の総まとめ

基本は日当たり・水はけ・株間を確保する

容器は底穴つきで鉢底石を敷き、通気の良い培養土を用いる

65cmプランターはチューリップ16〜20球+前帯にビオラで構成する

球根は高さ×3の深さ、間隔3〜5cm、平たい面を外向きにそろえる

レイアウトは後列チューリップ・前列低草丈で前低後高を徹底する

色は三色以内+白や銀葉を1割入れて調和を取る

水やりは表土が乾いたら朝に与え、受け皿に水を溜めない

追肥は早春に薄い液肥を少量のみ、過多は徒長を招く

ビオラは株間10〜20cm、花がら摘みと軽い切り戻しで更新させる

ダブルデッカーは下層チューリップ・中層中球根・上層小球根をオフセット配置する

排水不良・浅植え・密植・低温不足が失敗の主因である

ムスカリやクロッカス、ミニスイセンは相性が良い小〜中球根である

コンパニオンにアリッサムやイベリス、ダスティーミラー等を合わせる

花後は花首で摘み、葉は黄変まで残し、必要に応じて掘り上げ保管する

RHS:Bulbs in pots 公式ハウツー — 多層植えの層間隔・覆土量の目安。 RHS

Chicago Botanic Garden:Layering bulbs in containers(ラザニア植え) — 具体的な層配置の考え方と失敗しやすい点。 RHS

同じ場所の連作は避け、鉢は用土を入れ替え、花壇は輪作で病害を抑える

チューリップ×ビオラ寄せ植え|FAQ(準備→植え付け→開花→花後まで)

Q1. どんな容器・用土が最適?

A. 底穴つきの深鉢 or 65cmプランター。鉢底石を薄く敷き、通気重視の草花培養土に軽石小粒をひと握り混ぜると安定します。Q2. ビオラの株数と株間の目安は?

A. 30cm鉢=3–5株/65cmプランター=8–10(多くても12)株。株間10–20cmで“常時ふれ合わない”余白を確保。Q3. チューリップは何球入れる?

A. 30cm鉢=8–12球、24cm鉢=6–8球、36cm鉢=12–16球、65cmプランター=16–20球が目安。端から1–2cmは余白を残す。Q4. 球根の深さ・向き・間隔は?

A. 深さ=「球根の高さ×3」、間隔3–5cm。平たい面(葉の出やすい側)を外向きにそろえると整列しやすい。Q5. 基本レイアウトは?

A. 「後列=チューリップ」「前列=ビオラ(低草丈で面)」の“前低・後高”。奇数配置・三角/弧で奥行きを作る。Q6. 色合わせのコツは?

A. 色は最大3色、比率60:30:10。白 or 銀葉を全体の1割入れると締まって見える。Q7. 相性の良い相棒(コンパニオン)は?

A. 一年草:スイートアリッサム、イベリス、ネモフィラ、ノースポール。

小球根:ムスカリ、クロッカス、ミニスイセン。

カラーリーフ:ダスティーミラー、斑入りアイビー。Q8. ダブルデッカー(重層植え)の基本は?

A. 下層=チューリップ/中層=ミニスイセンやヒヤシンス/上層=ムスカリ等+最上面にビオラ。上下は直上に重ねず必ず“ずらし配置”。Q9. ダブルデッカーでの球数感覚は?

A. 30cm鉢:下8–12球・中3–5球・上5–7球。65cmプランター:下16–20球・上10–15球程度。Q10. 初心者がやりがちな失敗は?

A. 密植・浅植え・受け皿の水溜め・多肥・日照不足・直上配置。→風の通り道と余白を必ず確保。Q11. 植え付けの手順は?

A. 鉢底石→用土7–8割→下層球根→覆土→中層→覆土→上層→表土ならし→前帯にビオラ→たっぷり灌水。Q12. 水やりと肥料の基本は?

A. 「表土が乾いたら朝に深く」。冬は回数控えめ。肥料は緩効性少量+早春に薄め液肥を月1回で十分。Q13. 雨・強風対策は?

A. 受け皿は外す/鉢足で底上げ/雨前は軒下へ。強風ベランダは壁に寄せ、見えにくい位置に細支柱1–2本。Q14. 見映えが一気に上がる小ワザは?

A. 球根の平面を外向き、前帯を“細いリボン状”で連ねる、トップドレッシング(バークや小石)で泥はね防止。Q15. 写真映えする定番レシピは?

A. 65cmプランター:後列チューリップ18球+前帯ビオラ10–15株+片端に下垂性アイビー1株。

30cm鉢:チューリップ10球弧状+縁に白アリッサム。Q16. ビオラが徒長・混み合ってきたら?

A. 暖かい日の午前中に1/3軽い切り戻し+花がら摘み。2–3週間で縁取りのラインが復活。Q17. 小球根はどこに入れる?

A. 上層の“隙間”へ点在。規則的に敷き詰めない方が自然。ムスカリ5球前後を散らすと早春の“合図”になる。Q18. 難しいと感じたら何を減らす?

A. まず品種数と色数を減らす(最大3色)。次に球数を目安の下限側へ。ビオラを詰め過ぎない。Q19. よくあるトラブルと即応は?

A. 乾かない・重い=排水不良 → 受け皿撤去・鉢足・軒下移動。

蕾が小さい=低温不足/球根痩せ → 屋外で寒さに当てる、翌季は球根サイズUP。

花茎短い=浅植え/日照不足 → 寄せ土+置き場所見直し。Q20. 花後はどうする?

A. 花首で花がら切り→葉は黄変まで残して球根肥大→半陰干し→ネットや紙袋で乾燥・通気保管。景観優先なら早めに抜いて夏花へバトン。Q21. 同じ鉢・花壇で毎年いける?

A. 連作は病害の温床。鉢は用土入れ替え、花壇は2–3年で輪作。容器は洗浄・天日乾燥を習慣に。Q22. 配色で迷ったときの“保険”は?

A. 白(または銀葉)を1割足す。強色でも一気にまとまる。Q23. 初期設計を数値で確認するチェックは?

A. ①球根深さ=高さ×3 ②間隔3–5cm ③外周1–2cmの余白 ④ビオラ株間10–20cm ⑤作業口を1箇所残す。Q24. 最低限ここだけ守ればOKという要点は?

A. 「前低・後高」「三色以内+白」「乾いたら朝に深く」「直上に重ねない(重層)」――この4点で安定します。※権威性の高い「公式」寄りの情報源を、テーマ別に厳選してまとめました(すべて園芸団体・植物園・大学拡張機関などの一次/準一次ガイド)。

総合ガイド(球根・コンテナ・レイアウト)

Royal Horticultural Society(RHS):How to plant bulbs in a pot — “ラザニア植え(多層植え)”を含む公式手順。深さや層の重ね方が図解で明快。 RHS

RHS:Bulbs: planting / How to grow bulbs — 植え付け深さ(一般に“球根高さ×約3”)や潅水・管理の基礎。 RHS+1

RHS:How to grow tulips — チューリップの容器栽培・用土(ローム主体+砂利/グリット)・“バルブラザニア”の推奨など。 RHS

ビオラ(パンジー)基礎

RHS:Pansies & violas(栽培ガイド) — ビオラ/パンジーの置き場所・用土・切り戻し等の公式解説。※英語ページ(サイト内検索で“pansies and violas growing guide”)。 ミズーリ植物園

学術・大学拡張機関(栽培の基礎数値・失敗回避)

University of Minnesota Extension:Tulips(家庭園芸) — 植え付け時期・深さ・管理。大学拡張ならではの平易かつ実証的な説明。 extension.umn.edu

Iowa State University Extension:Planting tulips & spring bulbs — 深さ・間隔・病害回避などの要点。 アグリノレッジ

植物園・専門機関(品種特性・事典)

Missouri Botanical Garden PlantFinder:Tulipa(チューリップ)/Viola(ビオラ) — 品種プロフィール・栽培条件・病害の傾向を網羅。 昭和記念公園+1

Royal Botanic Gardens, Kew(Kew Science, POWO):Tulipa(属情報) — 学術寄り(分類・概説中心)。栽培Tipsというより背景知識に。 RHS

多層植え(ダブルデッカー/ラザニア植え)の実践