ベランダという限られたスペースでガーデニングを楽しみたいと考えている方にとって、「土を使わずに植物を育てる方法」は非常に魅力的な選択肢となっています。特にマンションやアパートなどの集合住宅では、ベランダでガーデニングをするデメリットは?という疑問が多く寄せられます。排水トラブルや強風、虫の発生、スペースの圧迫といった現実的な課題がある中で、それらを回避できる方法として注目されているのが、「ベランダ ガーデニング 土 を 使わ ない」という栽培スタイルです。

このガーデニング方法では、従来の土を使用せず、ハイドロボールやスポンジ、ジェリーボールといった清潔で扱いやすい素材が使われます。特に、無印が展開している土を使わない観葉植物 無印の商品は、シンプルなデザインと管理のしやすさから高い人気を誇っています。さらに、ダイソーでも土を使わない観葉植物 ダイソー向けの道具が手頃にそろい、初期費用を抑えつつ始められる点が魅力です。

また、実際に植物を選ぶ際には、土を使わない観葉植物 店舗での購入ポイントを押さえておくと、健康な苗を見分けやすくなります。一方で、土を使わない観葉植物 デメリットについても事前に知っておくことが大切です。水の管理が難しかったり、栄養補給を忘れると植物が弱ってしまったりと、メリットだけでなく注意点もあります。

日当たりの悪いベランダでガーデニングするにはどうしたらいいですか?という課題にも、解決策はあります。耐陰性のある植物を選んだり、LED育成ライトを活用することで、光不足を補いながら植物を健やかに育てることが可能です。また、虫の発生を抑えるには、土の代わりになるものとして無機質の培地を使う方法が非常に効果的で、土を使わない観葉植物 虫がつきにくい理由の一つにもなっています。

さらに、土を使わない観葉植物 植え 替えの方法を正しく理解しておくと、植物の生育を安定させることができます。根の洗浄や容器選び、適切な水位管理など、土を使わない育て方ならではのポイントがあります。中でもスポンジを使った育て方は、手間がかからず清潔で、水やりのタイミングが視覚的に分かるため、初心者にも安心して始められる方法です。

この記事では、土を使わないベランダガーデニングを始めたい方に向けて、基礎知識から実践的なコツまでを丁寧に紹介していきます。環境に制限があるからこそ工夫が生まれ、植物と暮らす喜びが一層深まるはずです。快適で衛生的なガーデニングライフを叶えるためのヒントが、ここには詰まっています。

記事のポイント

土を使わないガーデニングの具体的な方法と道具

虫や水トラブルを防ぐための工夫

日当たりやスペースに応じた植物の選び方

無印やダイソーで手軽に始めるアイデア

ベランダガーデニングで土を使わない始め方

ベランダでガーデニングをするデメリットは?

日当たりの悪いベランダでガーデニングするにはどうしたらいいですか?

土を使わない観葉植物 無印の商品特徴

土を使わない観葉植物 ダイソーで揃える方法

土を使わない観葉植物 スポンジを使った育て方

土の代わりになるものとは何か

ベランダでガーデニングをするデメリットは?

ベランダでガーデニングを楽しむことは、都会の限られたスペースでも自然を身近に感じられるという魅力があります。ただし、その手軽さの裏には、見過ごされがちなデメリットや注意点も潜んでいます。特に集合住宅においては、自分だけの問題にとどまらず、近隣住民との関係に影響を及ぼすこともあるため、始める前にリスクをしっかりと把握しておくことが大切です。

まず代表的な懸念の一つが「排水に関するトラブル」です。ガーデニングでは定期的に水やりを行いますが、その際に鉢底から流れ出た水が排水溝へ向かいます。この水に土や落ち葉、肥料が混ざっていると、排水口を詰まらせる原因となり、ベランダに水が溜まるだけでなく、最悪の場合は階下の住居へ水漏れするおそれもあります。特にマンションなどでは構造的に排水が共用部分を通ることも多く、他の住人に迷惑がかかる可能性も否めません。

次に意識したいのが「害虫の発生」です。植物を育てるということは、少なからず自然の一部を生活空間に取り入れることを意味します。その結果、アブラムシやコバエ、ダンゴムシなどの虫が寄ってくることがあります。特に夏場の湿度が高い時期は、虫の繁殖が活発になりやすく、植物の根元や鉢の裏側などに潜みやすくなります。また、洗濯物を干しているベランダでは、衣類に虫が付着してしまうリスクもあり、衛生面で気になるという方も多いでしょう。

加えて、「強風や天候の影響」もベランダガーデニングならではの課題です。高層階になるほど風の影響を受けやすく、小さな鉢であっても倒れて土が飛び散ることがあります。また、落下防止の処置が不十分な場合は、鉢やプランターそのものが落下して重大な事故につながる危険もあります。重量のある鉢であっても、突風にあおられると移動することがあるため、重さだけに頼らず、風よけの設置や固定バンドなどの工夫が必要です。

さらに見落としがちなのが、「育成環境の制約」です。ベランダは屋外とはいえ、住宅の構造によって日照や風通しに大きく差が出ます。たとえば、北向きのベランダでは日照時間が極端に短く、日光を好む植物には適さないケースが多いです。また、壁に囲まれて風が通りにくい構造だと、湿気がこもりやすく病気の原因になることもあります。このような環境に合わせた植物選びや配置を考慮しないと、思ったように植物が育たず、枯らしてしまうことにもなりかねません。

最後に触れておきたいのが、「スペースと生活動線への影響」です。ガーデニングを始めると、鉢植えや園芸用品、用土などが思いのほかスペースを占めるようになります。これにより洗濯や物干しがしにくくなったり、家族と共有しているベランダで衝突が起きたりするケースもあります。特に小さなお子さんがいる家庭では、転倒や誤飲などの危険がないよう配置にも十分な配慮が求められます。

このように、ベランダでのガーデニングは多くの魅力がある反面、複数の側面で配慮や注意が必要になります。植物を育てる楽しみを長く味わうためにも、トラブルを未然に防ぐ工夫と、住環境に合った正しい知識をもって取り組むことが大切です。始める前に一度立ち止まって環境を見直し、自分と周囲の人々の暮らしが快適であり続けるよう心がけていきましょう。

日当たりの悪いベランダでガーデニングするにはどうしたらいいですか?

日当たりの悪いベランダでも、適切な方法を取り入れれば、植物を元気に育てることが可能です。むしろ、限られた環境下で工夫しながら楽しむガーデニングは、達成感や充実感もひとしおです。ここでは、光が不足しがちなベランダでも失敗しにくい育て方の工夫を、具体的に紹介していきます。

まず最初に考えるべきなのが、「植物の種類を厳選する」という点です。すべての植物が強い日差しを必要としているわけではありません。例えば、ポトスやアイビー、アグラオネマ、フィロデンドロン、アジアンタムなどは、直射日光を必要としない「耐陰性」のある植物として知られています。これらは半日陰や間接光でも健やかに育ち、日照条件が限られる場所にぴったりです。また、シダ類は湿気にも強く、風通しに注意すれば病害にも比較的強い傾向があります。

次に注目したいのは、「光の補助器具の導入」です。LED植物育成ライトは、自然光が不足する環境の強い味方となります。植物の光合成をサポートするために必要な波長、特に赤と青のスペクトルを含んだライトを使用すると効果的です。ダクトレールに取り付けられるタイプや、クリップ型で鉢に固定できるタイプなどがあり、省スペースなベランダでも設置に困りません。照射時間は1日6〜10時間程度が目安で、タイマー付きのライトを使えば手間も減らせます。

それと同じくらい重要なのが「風通しと湿度の管理」です。日が差し込まないスペースでは空気がこもりやすく、結果的に植物の蒸れやカビの発生を招きやすくなります。こうした状況を防ぐためには、まず植物同士の距離を10〜15cmほど確保し、空気の流れを確保することが大切です。さらに、小型のUSBファンやサーキュレーターを低速で稼働させると、風の通り道を作ることができ、病気の予防にもつながります。

加えて、「水やりの管理」も環境に応じて調整が必要です。日当たりが悪いベランダでは水分の蒸発が遅いため、頻繁な水やりは避けるべきです。できるだけ土や培地の表面を触って乾いているのを確認してから水を与えるようにし、時間帯は午前中が理想です。夕方以降に水やりを行うと、湿気が夜通し残ってしまい、根腐れやカビの原因になることがあります。

さらに、鉢やプランターの選び方にも気を配りたいところです。通気性が良く排水性に優れた素材を使った容器、もしくは鉢底石を敷いて水はけを良くする工夫は、根の健康を守るために有効です。受け皿に溜まった水はこまめに捨てるようにし、必要に応じて防虫ネットなどで害虫対策もしておきましょう。

このように、植物の選定から設置場所、道具の活用、水やりの方法まで、一つひとつに気を配ることで、日当たりの悪いベランダでも快適にガーデニングを楽しむことができます。環境が整っていないからと諦めるのではなく、その制限の中で創意工夫を重ねることが、ガーデニングの醍醐味でもあります。育てる過程そのものが日々の暮らしに潤いを与えてくれる、そんな喜びを味わってみてはいかがでしょうか。

土を使わない観葉植物 無印の商品特徴

無印良品が展開する「土を使わない観葉植物」は、シンプルで清潔感のあるデザインと、誰でも手軽に植物を楽しめる育成方法が特徴です。特に植物初心者や、衛生面に配慮したい家庭環境においては、他の商品とは一線を画す利便性と安心感が備わっています。無印らしいミニマルな外観も相まって、暮らしの中に自然と溶け込む観葉植物として注目されています。

この商品シリーズの大きなポイントは、「専用のスポンジ培地」を採用している点にあります。従来の鉢植えとは異なり、無印の観葉植物は根を土ではなくスポンジで支えているため、土ぼこりや泥の飛散といった問題がありません。スポンジは保水力に優れており、水分を根にじっくりと供給しつつ、余分な水は溜まりにくい構造となっています。さらに、通気性にも配慮されており、根の呼吸を妨げることなく健全な育成環境を維持できます。

容器にも工夫が凝らされています。透明で底が安定したプラスチック製カップは、水位が外から見えるため、水やりのタイミングが分かりやすく、過湿や乾燥のリスクを大幅に軽減しています。この設計は、特に水やりの加減に不安を感じる初心者にとって非常に頼もしいポイントです。植物の種類によっては、水を注ぐ位置や量がガイド付きで示されている商品もあり、使用者が迷うことなく管理できるよう配慮されています。

また、「虫がつきにくい環境」をつくれることも土を使わない最大の利点のひとつです。特にキッチンや寝室など、衛生面が気になる空間でも安心して置くことができます。土の中に棲みつくコバエやダニなどの発生源がないため、防虫剤を使う必要もなく、小さなお子さんやペットがいる家庭にも優しい設計です。こうした清潔性の高さは、無印の商品開発方針である「暮らしに寄り添う」姿勢を反映しているといえるでしょう。

育て方についても、シンプルでわかりやすいのが特長です。植物の種類によって異なりますが、多くは週に2回ほどの水やりで十分です。多肉植物や乾燥に強い品種の場合、さらに少ない頻度での水やりでも枯れることなく維持できます。ただし、スポンジには養分が含まれていないため、数週間に一度は液体肥料を薄めて与えることで、植物の健やかな成長をサポートする必要があります。

一方で、気をつけるべき点もいくつか存在します。容器は軽量なため、風通しの良い場所に置く際や高い位置にディスプレイする場合は、転倒しないように安定性を確保する工夫が必要です。また、直射日光が長時間当たる場所では水温が上がりすぎる恐れがあるため、明るい日陰に設置するのが最適です。

このように、無印良品の土を使わない観葉植物は、インテリア性と実用性を兼ね備えた、現代のライフスタイルに適した商品です。余計な装飾を排し、自然そのものの魅力を引き立てるデザインは、どんな部屋にも違和感なく馴染みます。植物との暮らしを心地よく始めたい方にとって、無印の観葉植物はまさにぴったりな選択肢といえるでしょう。どれだけ忙しい日常の中でも、自然をそばに感じながら過ごすことができる、そんな穏やかな時間を提供してくれる存在です。

土を使わない観葉植物 ダイソーで揃える方法

観葉植物を土なしで育てるスタイルは、清潔で虫がつきにくく、手間も少ないことから人気が高まっています。中でもダイソーは、ハイドロカルチャーやエアプランツなど、土を使わない育て方に必要なアイテムをリーズナブルに揃えられる場所として、多くの人に利用されています。初めて植物を育てる方にとっても、試しやすく、導入のハードルがぐっと下がるのがダイソーの魅力です。

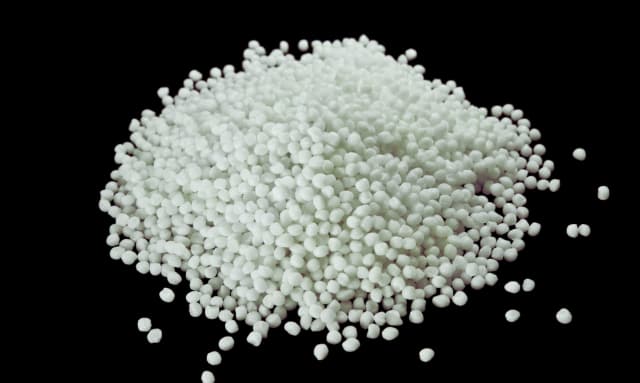

まず基本となるのが「ハイドロボール」です。これは粘土を高温で焼き固めた多孔質の粒で、水をしっかりと保持しつつ、通気性にも優れているため、根腐れしにくい環境を作ることができます。ダイソーでは小粒や中粒のサイズが用意されており、育てる植物や容器のサイズによって使い分けが可能です。袋入りで売られており、コストも100~200円と非常に手頃です。汚れてきたら洗って再利用できる点も、経済的に優れたポイントです。

次に揃えたいのが、「透明容器」や「インテリア用の器」です。土を使わない観葉植物は、根元の水の状態を目で確認しながら管理するため、ガラス風の透明容器が最適です。ダイソーには、ガラス製・プラスチック製のスタイリッシュなカップやボウルが数多く並んでおり、見た目の印象にもこだわることができます。底穴がないタイプを選ぶことで、水漏れの心配もなく、室内でも安心して飾れます。

植物そのものもダイソーで手に入ります。ポトス、パキラ、アイビーなどの小型の観葉植物は、ハイドロカルチャーとの相性が良く、比較的育てやすい種類として知られています。購入後は根の部分に付いた土を優しく洗い流してから、清潔なハイドロボールと容器に植え替えるだけで準備は完了です。植物の根がしっかりと伸びられるよう、ハイドロボールでしっかりと固定することも忘れずに行いましょう。

さらに手軽に始めたい方には、「エアプランツ」や「テラリウム用素材」もおすすめです。これらの植物はほとんど水や土を必要とせず、週に1〜2回霧吹きで水を与えるだけで維持が可能です。ダイソーでは木製スタンドやガラスドーム、ワイヤーハンガーなどの関連グッズも豊富に取り扱っており、簡単におしゃれなディスプレイを作ることができます。空間を演出するアイテムとしても優秀で、リビングや玄関、キッチンにちょっとしたアクセントを加えるのにぴったりです。

このように、土を使わない観葉植物のスタートセットは、ダイソーだけで十分に揃えることが可能です。必要な道具がワンストップで手に入り、しかも価格が抑えられるため、初心者にとっては理想的な選択肢といえるでしょう。まずは小さな植物一鉢から始めて、緑のある暮らしを気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか。土を使わないことで得られる清潔さや管理の手軽さを、きっと実感できるはずです。

土を使わない観葉植物 スポンジを使った育て方

観葉植物を育てたいけれど、土の扱いや虫の心配にハードルを感じている方にとって、「スポンジを使った育て方」は非常に魅力的な選択肢です。この方法は、清潔感があり、手入れも簡単で、何より狭い室内や賃貸住宅でも気軽に始められるという点で、多くの支持を集めています。特に小型の観葉植物や、水耕栽培に適した種類であれば、初心者でも安心して取り組むことができます。

スポンジを使う栽培方法の要は、根に適度な水分と空気を供給しながら、植物をしっかりと固定することにあります。スポンジは軽くて柔らかく、植物の根を傷つけにくい素材です。しかも保水力が高く、水を含ませるだけで一定期間湿度を保てるため、水やりの頻度が減るのも大きな利点です。ただし、過剰に水を含ませすぎると根が呼吸できなくなり、根腐れを起こすリスクもあるため、水分管理は適度に行う必要があります。

実際の育て方の手順としては、まず使用するスポンジを準備します。市販のキッチン用スポンジでも代用可能ですが、無漂白で香料や抗菌加工がされていないものを選びましょう。スポンジは植物の根の大きさに合わせて切り分け、軽く水で湿らせておきます。その後、観葉植物の根から土を丁寧に洗い流し、根が清潔な状態になったらスポンジで包み、根元がしっかりと支えられるように調整します。

容器には透明なプラスチックカップやガラス製のコップなど、水位が確認できるものを使うと便利です。底に穴がなくても問題ありませんが、通気性を確保したい場合は、上部にやや余裕のある構造を選ぶと良いでしょう。設置後は容器の底から約1〜2cm程度まで水を注ぎ、スポンジ全体が適度に湿るようにします。

水やりの目安は、スポンジが触って乾いたと感じたときがタイミングです。環境にもよりますが、一般的な観葉植物であれば週に1〜2回の給水で十分です。気温が高く乾燥しやすい夏場は少し頻度を増やし、冬場は逆に控えめにします。水が容器の底に長く溜まり続けないように注意し、定期的に水を入れ替えて衛生的な状態を保ちましょう。

また、栄養補給として液体肥料を月に1〜2回、水に薄めて与えるのがおすすめです。スポンジ自体には栄養分が含まれていないため、植物が十分に育つためには外から栄養を補う必要があります。肥料を入れた後は、数日後に一度水を交換することで、栄養の偏りや濃度の上がりすぎを防ぐことができます。

見た目の楽しさも、スポンジ栽培の大きな魅力のひとつです。透明容器の中で根の成長を観察したり、スポンジの色を変えてアレンジしたりすることで、インテリアとしての価値も高まります。キッチンカウンターやデスクサイドなど、小さなスペースにも気軽に置けるため、日常生活に緑を取り入れる第一歩として非常に適した方法といえるでしょう。

このように、スポンジを使った観葉植物の育て方は、清潔・簡単・おしゃれという3拍子が揃った育成方法です。忙しくても植物に癒やされたい方、虫や土汚れに悩みたくない方にとって、理想的なガーデニングのスタイルとなるはずです。

土の代わりになるものとは何か

観葉植物の育成において、「土を使わない」という選択肢は年々広がりを見せています。従来の土に比べて虫の発生やカビのリスクが低く、室内向けとしても人気が高まっていますが、土の代わりになる素材を正しく選び、適切に扱うことが成功のカギとなります。ここでは、具体的にどのような素材が土の代わりになるのか、それぞれの特徴や注意点を含めて詳しく見ていきましょう。

まず、最も広く使われている素材の一つが**ハイドロボール(ハイドロカルチャー用の焼成粘土)**です。これは高温で焼かれた粘土を小さな球状に加工したもので、軽量かつ多孔質という特性を持ちます。この多孔質構造が、水分と空気のバランスを保ち、根が酸欠に陥らない環境を作ります。また、無機質であるため有機物に依存する虫やカビの温床になりにくい点も大きな利点です。管理面でも、表面が乾いてきたタイミングで水を足すというシンプルな方法で済むため、初心者でも扱いやすい素材です。

次に紹介したいのが、スポンジやウレタンフォームです。これは主に水耕栽培で使われることが多く、吸水性・保水性に優れているため、小さな植物や発芽したばかりの苗を支えるのに適しています。特に無印良品やTable Plantsなどの製品に見られるような「インテリア性の高いミニ観葉植物」では、透明な容器と組み合わせて使われることが多く、水位の管理が視覚的にしやすいという特徴もあります。ただし、時間が経つと素材自体が劣化しやすく、定期的な交換が必要になる点には注意が必要です。

さらに、**ジェリーボール(保水ジェル)**も土の代用品として注目されています。これらは水を吸収して膨らむ性質を持ち、見た目にも美しいため、リビングや玄関など人目につく場所に飾るのに適しています。ただし、水を保持する力が強すぎるため、植物によっては根が常に湿っている状態になり、根腐れの原因となることもあります。使用する際には、水分量を調整したり、通気性の良い容器と併用するなどの工夫が必要です。

他にも、セラミスグラニューというドイツ発祥の多孔質粘土や、ゼオライト・ミリオンAといった鉱物系素材も選択肢として挙げられます。セラミスはpHが安定しており、植物の根に優しい環境を提供できます。ゼオライトやミリオンAは、水質浄化やミネラル供給といった補助的な役割を果たすことができ、単独で使うというよりは他の培地と組み合わせて使うことでその力を発揮します。

なお、どの素材にも共通するのは、「肥料分が含まれていない」という点です。土のように微生物による自然な分解・供給が行われないため、液体肥料などで定期的に栄養を補う必要があります。また、使用する素材によっては水分の蒸発が早かったり、逆に滞留しやすかったりするため、素材ごとの特性を理解し、それに応じた水やりのリズムを掴むことも重要です。

このように、土の代わりになる素材は非常に多岐にわたり、それぞれに長所と短所があります。見た目の好みやインテリアとの相性も大切ですが、日々の管理や植物の種類に合わせた選択をすることで、土を使わない観葉植物でも十分に健康で美しい育成が可能になります。始める前に各素材の特徴をしっかりと把握し、自分に合った方法を見つけることが、失敗を防ぎ、植物との暮らしをより快適に楽しむための第一歩となるでしょう。

ベランダガーデニングで土を使わない注意点と選び方

土を使わない観葉植物 店舗での購入ポイント

土を使わない観葉植物 デメリットを知る

土を使わない観葉植物 虫がつきにくい理由

土を使わない 観葉植物 植え 替えの手順

虫や水トラブルを防ぐレイアウトの工夫

植物に適した光・風・水管理のコツ

土を使わない観葉植物 店舗での購入ポイント

土を使わない観葉植物を店舗で購入する際には、デザイン性や流行に惑わされず、「実際に自分の生活環境で育てられるかどうか」を見極める姿勢がとても大切です。特に水耕栽培やハイドロカルチャーに不慣れな方にとっては、事前の確認やスタッフとのやり取りがその後の育てやすさを大きく左右します。

最初に注目すべきは「植物そのものの健康状態」です。葉の色やツヤ、形をしっかりと観察し、変色やしおれが見られないかを確認します。根が見えるタイプの容器であれば、白くしっかりした根が育っているかも重要なチェックポイントです。透明な容器では、根や水の状態も確認しやすいため、購入前に細かいところまでチェックしておくことをおすすめします。

次に確認すべきなのが、「使用されている培地の種類と特徴」です。たとえば、ハイドロボールは通気性と清潔さに優れており、水位の調整がしやすい素材として人気です。一方で、スポンジタイプは軽くて扱いやすい反面、劣化が早いため定期的な交換が必要になることもあります。ジェリーボールなどの見た目が華やかな素材もありますが、保水性や栄養供給の面では不十分な場合もあるため、装飾重視か育成重視かで選ぶ素材を見極めましょう。

購入時には、販売スタッフに質問することも非常に重要です。どのような光環境が適しているのか、水やりのタイミングや量はどうか、肥料は必要かなど、家庭での管理に直結する情報は店頭で詳しく確認しておくべきです。とくに独自の栽培方法で育てられている場合、その特徴を聞き逃すと、家庭に持ち帰った後で思わぬトラブルに見舞われることもあります。

さらに、容器の形状や機能も見逃せません。水位が目で見てわかるデザインか、底に根腐れ防止の工夫があるか、重さや安定感があるかなども日々の扱いやすさに関わる要素です。特に床や棚に直置きする場合は、底面がしっかりしていて水漏れしにくい構造であるかも確認しておくと安心です。

購入後の持ち帰り方にも注意が必要です。土を使わない観葉植物は軽量な分、容器のバランスが崩れやすく、水がこぼれることもあります。移動中の振動で植物が動いてしまわないよう、しっかりと固定してから持ち帰る工夫をしましょう。店舗によっては簡易的なラッピングや安定性を考慮した袋を用意してくれる場合もあるため、購入前に確認しておくとスムーズです。

このように、土を使わない観葉植物を店舗で選ぶ際には、「植物の健康状態」「培地の種類」「スタッフとの情報共有」「容器の機能性」「持ち運び時の注意点」など、複数の視点からチェックすることが大切です。見た目に惹かれて衝動買いをするのではなく、実際に育てる場面を想像しながら選ぶことで、購入後の満足度が格段に高まります。こうした慎重な選び方が、快適でストレスの少ないグリーンライフの第一歩になるのです。

土を使わない観葉植物 デメリットを知る

土を使わない観葉植物は清潔で扱いやすく、虫が寄り付きにくいなど多くの利点がありますが、その反面、いくつか注意すべきデメリットも存在します。こうした点を事前に知っておくことで、トラブルを未然に防ぎ、より快適に植物と付き合っていくことができます。

まず最も注意が必要なのが、「根腐れのリスクが高まりやすい」という点です。土を使わない栽培では、スポンジやハイドロボールといった水分を保持しやすい素材を使用しますが、これらの素材は水が抜けにくく、容器内に湿気がこもりやすい傾向があります。そのため、頻繁に水を足してしまうと、容器の底に水が溜まり、根が常に濡れた状態になってしまうのです。根は呼吸もしているため、空気に触れる時間が短くなると機能が低下し、結果的に腐ってしまうことがあります。水耕栽培では「こまめに管理しないとトラブルが起きやすい」という点を意識することが大切です。

次に挙げられるのは、「栄養の供給が人工的である」という点です。土であれば、植物にとって必要な栄養素がある程度自然に補われますが、無機質な培地ではそうした恩恵がありません。液体肥料を一定の間隔で与える必要があり、濃度や頻度を間違えると肥料焼けを起こしてしまうこともあります。特に初心者の場合、どのタイミングでどのくらい与えればよいのか判断が難しく、葉の色が薄くなったり、全体的に元気がなくなることもあるでしょう。栄養管理に関しては、感覚ではなく、ある程度の知識と計画性が求められる場面が多くなります。

さらに、「成長スピードに満足できないことがある」のも見落とされがちな点です。土を使わない方法は環境が安定しやすく、病気のリスクが少ない反面、土のように根が広がって栄養や水を積極的に吸収する仕組みが弱いため、植物の成長速度が全体的に穏やかになる傾向があります。すぐに緑を増やしたい、花を咲かせたいという希望がある人にとっては、少しじれったく感じることもあるかもしれません。

また、「準備や初期投資が意外と手間になる」と感じる人もいます。ハイドロボールやセラミスといった専用の素材を購入する必要があり、容器も透明で管理しやすいものを選ばなければなりません。さらに、肥料や根腐れ防止剤、受け皿など、最初からすべてを揃えると予想外に費用がかさむこともあります。もちろん、これらは再利用できる場合が多く、長期的にはコストパフォーマンスに優れることもありますが、最初の印象として「思ったより準備が大変」と感じるケースも珍しくありません。

そしてもうひとつ、日常の「メンテナンスに細かな注意が必要」だという点も忘れてはいけません。水の量、光の調整、風通しなど、一つひとつは簡単でも、すべてをバランスよく整えるには多少の経験と観察力が必要です。たとえば、少し水を多く入れただけで容器内に藻が生えたり、植物の元気が急に落ちたりすることもあります。これを放置してしまうと、見た目の清潔感やインテリアとしての美しさも損なわれてしまいます。

このように、土を使わない観葉植物には、衛生的で管理しやすい一方で、水や栄養の過不足に対する感度が高く、やや繊細な面も持ち合わせています。とはいえ、これらの特性を理解し、適切に対処することで、美しく元気な観葉植物を長く楽しむことができるのも事実です。導入時に少しだけ学ぶ手間を惜しまなければ、快適で清潔なグリーンライフを手に入れることができるでしょう。

土を使わない観葉植物 虫がつきにくい理由

土を使わない観葉植物が虫に悩まされにくいのは、清潔で管理しやすい栽培環境が関係しています。これは単なるイメージではなく、実際にいくつかの具体的な仕組みや性質によって、虫が寄り付きにくくなる状態がつくられているのです。

まず注目すべきは、「虫の繁殖源となる有機物が存在しない」という点です。一般的な鉢植えで使用される土には、微生物や枯れた根、肥料の成分などの有機物が含まれており、これが虫、特にコバエやハエ、ハダニなどの発生源となります。これらの虫は、湿った土の中に卵を産み、そこで繁殖を始めます。しかし、ハイドロボールやセラミス、スポンジなどの無機質な培地では、虫が好む有機物がほとんど含まれていません。そのため、そもそも虫が繁殖しにくい土壌環境が整っているというわけです。

次に、「湿度と通気のコントロールがしやすい」ことも見逃せないポイントです。土の場合は、表面が乾いていても中が湿ったままであることが多く、知らないうちに過湿状態を引き起こしてしまうことがあります。このような環境は虫にとって非常に好都合です。一方で、土を使わない方法では、透明な容器を使うことが多く、水位や湿り具合を視覚的に確認できるため、水の与えすぎを防ぎやすくなります。さらに、余分な水を下に逃がせる構造の容器を選べば、水が常に滞留することもなく、虫にとって不快な環境を維持することができます。

さらに、「清掃とメンテナンスの容易さ」も虫を寄せ付けない理由のひとつです。土を使用する鉢は、植え替えや水やりの際にどうしても周囲が汚れがちで、床や棚のすき間に落ちた土が掃除されずに残ることで、そこに虫が集まるリスクが高まります。土を使わない観葉植物の場合、こぼれるものが少なく、使用する資材も水洗い可能なものが多いため、清潔な環境を維持しやすくなります。容器自体も丸洗いができるため、カビや虫の卵が残りにくいことも安心材料のひとつです。

このような特徴をふまえ、無印良品や100円ショップなどで販売されている「土を使わない観葉植物」は、最初から清潔さや虫対策が考慮されて設計されています。特に、ガラス製の器にセラミスやジェル、水耕用スポンジを使用した商品は、虫が好む隠れ場所や栄養源が少なく、室内向けに最適化されています。こうした製品は、小さな子どもやペットがいる家庭でも取り入れやすく、衛生面の観点からも非常に安心して使えるというメリットがあります。

これらの工夫や素材の選定によって、土を使わない観葉植物は虫がつきにくいだけでなく、見た目にも清潔感があり、日常のメンテナンスが格段に楽になります。ガーデニング初心者や忙しい人にとっても扱いやすく、トラブルの少ない観葉植物として人気が高まっているのは、こうした理由に支えられているのです。

土を使わない 観葉植物 植え 替えの手順

観葉植物を土なしで育てる方法として、水耕栽培やハイドロカルチャーが注目されていますが、植え替えの際には独自の工程と注意点があるため、丁寧な手順を知っておくことが重要です。特に、根に直接水分や光が当たるこれらの方法では、通常の鉢植えとは異なる配慮が求められます。間違った方法で行うと、根腐れや生育不良を招くこともあるため、順を追って正しく行うことが求められます。

まず準備するものとして、主に以下の材料や道具を用意しておきましょう。使用する主な培地には、ハイドロボール、セラミス、ゼオライトなどがあります。これらは多孔質で水分を保持しつつ、根に酸素を供給できるという特徴があり、土を使わない環境には最適です。もしスポンジタイプの製品を使用する場合は、観葉植物用に設計された吸水性の高い専用品を選ぶと扱いやすくなります。容器については、内側が見えるガラスや透明プラスチック製のポットが便利です。水位が目視で確認できるため、過不足なく管理しやすくなります。さらに、根を洗うためのボウルやピンセット、ハサミ、水温計なども揃えておくと安心です。

作業の流れは、まず旧容器から植物をゆっくりと取り出すところから始まります。無理に引き抜くと根を傷める恐れがあるため、容器を傾けて優しく揺すりながら取り出すのがポイントです。取り出した植物の根は、水またはぬるま湯でしっかりと洗い流し、古い培地や汚れを完全に除去します。この段階で、黒ずんだり溶けかけていたりする傷んだ根は清潔なハサミで切り落としておきましょう。こうすることで、後から根腐れが広がるのを防げます。

続いて新しい容器の底に、ゼオライトや炭などの根腐れ防止材を敷きます。これは水質を安定させる効果があり、ハイドロカルチャーにはとても有効です。その上に薄くハイドロボールを敷き、植物の根が安定するように中央に配置します。そして、周囲をハイドロボールまたはスポンジで覆いながら、空間ができないよう隙間にしっかりと詰めていきます。根が安定するまでは、ピンセットを使って微調整することも大切です。

植え替えが完了したら、容器に水を注ぎますが、このときの水位は容器の1/4~1/5程度に留めましょう。水を入れすぎると、根に酸素が届かなくなり、成長が鈍化したり根腐れを起こす原因になります。また、水道水を使う場合は、汲み置きしておいて塩素を飛ばしてから使うと、植物への負担を軽減できます。

その後は、日陰に置いて様子を見ながら少しずつ植物を新しい環境に慣らしていきます。直射日光が当たる場所では水温が上がりやすく、根に悪影響が出ることがあるため、カーテン越しの柔らかい光が入る場所が適しています。また、風通しも重要なポイントです。空気がこもるとカビやコバエが発生しやすくなるため、可能であれば定期的に空気の入れ替えを行いましょう。

植え替え後2〜3週間が経過した頃を目安に、ハイドロカルチャー専用の液体肥料を規定量で与えると、植物の成長が安定してきます。肥料は与えすぎると逆に根を痛めることがあるため、様子を見ながら少量ずつ取り入れるのがポイントです。

このように、土を使わない観葉植物の植え替えは、素材の選定から水位の調整、光や風の管理まで、細かい配慮が求められる作業です。しかし一度コツを掴めば、清潔かつ虫のリスクも少ない快適なガーデニングを楽しめるようになります。定期的なメンテナンスと正しい知識を持って取り組めば、初心者でも長く観葉植物を育て続けることができるでしょう。

虫や水トラブルを防ぐレイアウトの工夫

植物を育てるうえで、見落としがちなのが「レイアウトによる管理環境の違い」です。とくにベランダや室内で観葉植物を育てる場合は、虫の発生や水トラブルを防ぐために、見た目だけでなく実用性を重視した配置が求められます。どれだけ立派な植物でも、置き方を誤ると病害虫や根腐れの原因になってしまい、せっかくのグリーンライフがストレスに変わってしまうかもしれません。

まず第一に意識すべきなのが、風通しを妨げないことです。植物を並べて置く際、ついついスペースを無駄にしたくなくて詰めてしまいがちですが、これは虫やカビの温床を作る原因になりやすいのです。風が抜けない環境では湿気がこもり、コバエやハダニといった害虫が繁殖しやすくなります。とくに水耕栽培やハイドロカルチャーのように、常に一定の湿度が保たれがちな栽培方法では、空気の流れが重要な管理要素になります。目安としては、植物同士の間に10~15cm以上の間隔をあけ、風が通り抜ける道を確保するとよいでしょう。

次に、水トラブルを防ぐためには、床への直接設置を避ける工夫が必要です。例えば、床に直接ポットを置くと、水があふれたときにすぐに床材を濡らしてしまい、フローリングの劣化やカビの原因になります。そこで、すのこやプランター用スタンド、または通気性のあるラックを使って底上げすることで、床に水が触れにくくなり衛生的です。さらに、受け皿だけでなく「排水穴付きトレー」や「防水シート」といったアイテムを組み合わせると、ベランダでも室内でも安心して植物を設置できます。特にマンションやアパートのベランダでは、水漏れによって下階に迷惑をかけてしまうリスクがあるため、排水管理は最も慎重に行うべきポイントの一つです。

また、限られたスペースを有効に使うためには、縦の空間の活用も視野に入れてみましょう。ハンギングプランターやウォールシェルフを使えば、床面をスッキリさせながら植物の数を増やすことが可能です。ただし、吊るす場所は風の影響を受けにくい場所を選びましょう。強風が吹くと植物が振られて傷んでしまったり、器ごと落下する可能性もあるため、安全性を最優先に考える必要があります。固定にはチェーンや結束バンドなどの丈夫な資材を使い、支柱の強度もしっかりと確認しておきましょう。

他にも、水やりのタイミングや導線を考えたレイアウトも意識しておくと日々の管理がしやすくなります。水が必要な植物と乾燥気味を好む植物を分けて配置したり、手の届きにくい位置には水やり頻度の少ない種類を置くといった工夫も有効です。こうすることで、ムダな水やりを防ぎ、結果として湿度過多による病害の発生リスクも下げることができます。

このように、虫や水のトラブルを防ぐためには、植物の種類や性質だけでなく「置き方の工夫」が大きな役割を果たします。風通し・排水・空間活用といった観点からレイアウトを見直すだけで、トラブルの発生頻度は大きく変わってきます。おしゃれな空間を演出しながらも、植物が快適に育つ環境づくりを意識することで、長く健やかなグリーンライフを楽しむことができるでしょう。

植物に適した光・風・水管理のコツ

観葉植物を健康に育てるには、光・風・水の3つの要素をバランスよく整えることが欠かせません。特に土を使わない育て方では、土壌が持つ自然な調整機能が働かないため、人の手による環境コントロールが植物の生育を大きく左右します。これら3つの環境要素は単独ではなく、互いに影響し合うものでもあるため、偏りなく整えることが求められます。

まず「光」の扱い方ですが、観葉植物にとっては“明るさ”が命です。ただし、ただ日当たりの良い場所に置けばよいというものではありません。強い直射日光は、特に水耕栽培やスポンジ栽培においては逆効果になることがあります。透明な容器を使用している場合、太陽の光が水を通して根に直接届きやすく、水温が上昇することで根が傷む可能性があるのです。さらに藻が発生しやすくなり、水の劣化を早めてしまうことも。こうした事態を防ぐには、レースカーテンやUVカットの遮光フィルムを窓際に貼るといった工夫が有効です。また、日照時間が不足する環境では、植物育成用のLEDライトを活用するのもおすすめです。赤と青の光をバランスよく含んだライトであれば、日照不足を補いながら、植物の光合成をしっかりサポートしてくれます。

次に「風」、つまり空気の流れについて考えてみましょう。植物の周囲の空気がよどんでいると、湿気がこもり、カビやハダニといった病害虫が発生しやすくなります。これは特に、湿度が高まりやすい梅雨時期や冬の結露が起こりやすい室内で顕著になります。植物にとって適度な風は、葉の乾燥を助け、病気を防ぐ自然のガードになります。日常的には、扇風機やサーキュレーターを弱風で稼働させるだけでも十分効果があります。風を直接当てるのではなく、空気が循環するように風の通り道を意識することがポイントです。窓を少し開けて自然換気を取り入れるのも良い方法ですが、寒暖差や強風に注意する必要があります。

そして「水」。水の管理は一見シンプルなようで、実は最も難しいポイントの一つです。特に土を使わない場合、水の過不足がダイレクトに植物の根に影響を与えます。容器に水が溜まりすぎると根が酸素不足に陥り、結果的に根腐れを引き起こす恐れがあります。適正な水位の目安としては、容器の底から1/4〜1/5程度が基本です。スポンジやハイドロボールがしっかり保水しつつも、根に空気が届くように調整しましょう。水やりは「毎日与える」よりも、「水が完全になくなってから与える」というサイクルが望ましいとされています。植物の種類によっては、乾燥気味を好むものもあるため、葉の状態や水の減り具合を見ながら調整する習慣をつけましょう。

さらに忘れてはならないのが、水質への配慮です。日本の水道水は比較的安全ですが、塩素が含まれており、これが植物の根に負担をかけることがあります。水を与える前に半日ほど汲み置きしておくと、塩素が自然に抜けて植物にやさしい水になります。また、土を使わない環境では養分が自然には供給されないため、月に1〜2回、液体肥料を薄めて与えるのがおすすめです。特に成長期には、こうした栄養補給が欠かせません。

このように、光・風・水の3要素はどれも欠かすことのできない育成条件であり、それぞれに適した工夫が必要です。管理を怠ればトラブルが発生しやすくなりますが、丁寧な観察とわずかな調整を重ねることで、植物の状態は確実に変わっていきます。育てる楽しみは、こうした細やかなケアから生まれる変化を実感することにあります。日々の手入れを通して、植物との関係を深めていきましょう。

ベランダ ガーデニング 土 を 使わ ない方法で快適に植物を育てるためのまとめ

土を使わないことで虫やカビの発生を大幅に抑えられる

ハイドロボールやスポンジなどの清潔な素材を培地として使う

無印やダイソーでは初心者向けの関連商品が手軽に入手できる

排水トラブルや下階への水漏れリスクを減らせる

スポンジや透明容器の使用で水やりのタイミングが視覚的にわかる

根の状態や健康状態を容器越しに確認しやすい

虫の繁殖源である有機物がないため衛生的

耐陰性植物やLEDライトを使えば日当たりの悪い環境でも育成可能

容器の軽さゆえに設置場所には転倒防止の配慮が必要

成長には液体肥料などの定期的な栄養補給が不可欠

蒸れを防ぐために植物の配置には風通しを意識する

高さを活かしたレイアウトでスペースを有効活用できる

水位は容器の1/4〜1/5が目安で根腐れを防げる

日常の掃除や管理がしやすく、小さな子どもやペットがいる家庭にも向く

土を使わないスタイルはインテリア性も高く、室内に馴染みやすい

おすすめ記事

-

コンクリート の 上で楽しむガーデニング 完璧な花壇作りのポイント

2025/6/10

ガーデニングを楽しむために、コンクリートの上でも植物を育てたいと考える方は多いでしょう。しかし、コンクリートの上には土壌の特性や水はけ、温度管理など、通常の地面と比べて注意すべき点がたくさんあります。 ...

-

すのこでガーデニングを快適にする目隠し・棚・防虫の工夫

2025/6/10

すのこでガーデニングを始めたいけれど、どこから手をつければいいのか分からない――そんな方に向けた実践的なガイドがこの記事です。特に注目したいのが「100均 すのこ ガーデニング 棚 作り方」というテー ...

-

ガーデニング ずぼら向け週末だけで楽しむ方法

2025/6/10

忙しい日々の中でも、自然に触れて癒されたい――そんな気持ちはあっても、ガーデニングには「手間がかかる」「毎日世話をしなきゃいけない」というイメージから、なかなか始められない方も多いのではないでしょうか ...

-

夏の白い花ガーデニングに最適な涼しげ植物15選

2025/6/10

夏の白い花ガーデニングに興味がある方にとって、植物の選び方や配置の工夫は、美しい庭づくりを成功させるうえで非常に重要なポイントです。特に日本の夏は高温多湿で植物にとっては過酷な環境となるため、見た目の ...

-

秋ガーデニング寄せ植えで楽しむ初心者向け花の選び方

2025/6/10

秋はガーデニングにとって一年の中でも特に魅力的な季節です。暑さがやわらぎ、植物が過ごしやすくなるこの時期は、寄せ植えに最適な季節でもあります。「秋 ガーデニング 寄せ 植え」と検索している方にとって、 ...

※アフリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

「PR」水耕栽培セットで家庭菜園を楽しみましょう!

【送料無料】子どもも簡単にできる!家庭菜園(水耕栽培)キット『私の畑』(トレイタイプ) ベランダ菜園 サニーレタス 自由研究 室内 ハイポニカ肥料付

【送料無料】子どもも簡単にできる! 家庭菜園(水耕栽培)キット『私の畑』(ポットタイプ) ベランダ菜園 トマト きゅうり 室内 自由研究 ハイポニカ肥料付