ナスの調理でよくある悩みのひとつに「切ったとたんに変色してしまう」というものがあります。せっかくの鮮やかな紫色が茶色や黒っぽくなってしまうと、料理の印象まで損なわれてしまいますよね。この記事では、そんな悩みを持つ方に向けて、「なす 色 止め」に関する具体的で実践しやすい方法をまとめました。「ナスを変色させない方法はありますか?」と検索してたどり着いた方にも、すぐに役立つ内容を網羅しています。

特に初心者でも取り入れやすいのが、「なす 色止め 塩水」による処理です。塩を溶かした水にナスを浸すだけというシンプルな工程ながら、酸化を防ぎ、色味を保つ効果が期待できます。さらに、もっと簡単に試してみたい方には「なす 色止め 簡単」な方法として、酢水や電子レンジを活用するアイデアも紹介しています。例えば、「茄子 色止め 酢」は酸性によって色素の安定を助け、短時間の処理で効果が得られます。

また、味噌汁や煮物などの温かい汁物にナスを使う際に注意したい「ナスの色止め 味噌汁」での調理順や火加減のコツ、さらに時短調理に便利な「茄子 色止め レンジ」での注意点についても詳しく解説。日々の食卓で取り入れやすいよう工夫された内容になっています。

さらに一歩踏み込んで、「なす 色止め 重曹」のような少し上級者向けのテクニックや、「蒸しなすの色止めは?」といったヘルシー調理でのコツもカバー。漬物づくりの中で多くの人がつまずきやすい「茄子の漬物で色止めするにはどうしたらいいですか?」というテーマも丁寧に取り上げています。

ナスの色が落ちる仕組みや「なす 色落ち 理由」についての解説、さらには「色止め 酢 何分?」といった具体的な処理時間の目安も紹介しているため、どんな料理シーンにも応用が可能です。ナス本来の美しい色を活かし、食卓に彩りを添えるために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。きっとあなたのナス料理が、より一層おいしく、見た目にも満足のいくものになるはずです。

記事のポイント

なすが変色する原因とそのメカニズム

調理前に行う基本的な色止めの方法

塩水・酢水・重曹など素材別の色止め効果

調理法別(味噌汁・レンジ・漬物など)の対策方法

なす 色 止めの基本とポイント

ナスを変色させない方法はありますか?

なす 色止め 塩水の効果と手順

なす 色止め 簡単にできる方法まとめ

ナスの色止め 味噌汁での注意点

茄子 色止め 酢を使う方法とコツ

色止め 酢 何分がベストタイミング?

ナスを変色させない方法はありますか?

ナスの変色に悩んだことのある方は少なくないはずです。せっかくきれいな紫色をしているのに、切ったそばから茶色や黒っぽくなってしまうと、料理の見た目が大きく損なわれてしまいます。ですが、ナスが変色する仕組みを理解し、基本的な対処法を押さえておけば、鮮やかな色合いを保ったまま調理することが可能です。

まず知っておきたいのは、ナスの変色は「酸化反応」によるものだという点です。ナスの皮や果肉には「ナスニン」と呼ばれるアントシアニン系の色素や、その他のポリフェノールが含まれており、これらが空気に触れることで酸化し、茶色や灰色に変わっていきます。特に切り口の断面は空気と接触する面積が広く、酸化が進みやすい部分です。

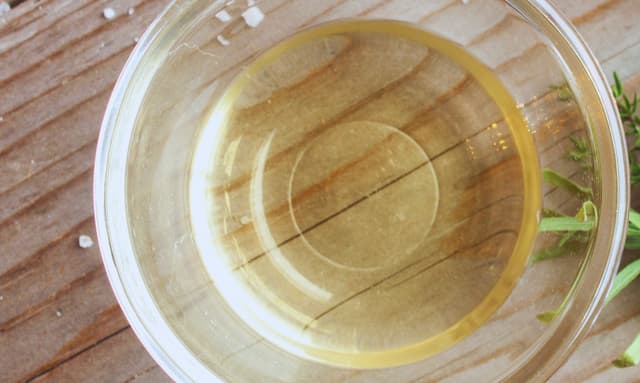

この酸化を抑えるには、いくつかの方法があります。代表的なものは「水にさらす」処理です。ナスを切ったら、すぐにボウルなどに張った水に浸けておきましょう。水に浸すことで空気との接触が遮断され、酸化をある程度遅らせることができます。ただし、ただの水よりも「塩水」や「酢水」を使うとより効果的です。塩にはアクを抜く作用があり、酢の酸性成分はポリフェノールの安定化に役立ちます。目安としては、水500mlに塩小さじ1、または酢小さじ1〜2を加えるとよいでしょう。漬け時間は5〜10分程度が理想的です。

それに加えて、ナスを調理する順番も意識するとさらに効果が上がります。切ってから放置する時間が長いと、たとえ水に浸していても変色が進むことがあります。そのため、切ったあとはなるべく早く調理に取りかかることが重要です。例えば、あらかじめナスのカットを最後に回す、あるいは調理直前に切るといった工夫も有効です。

さらに、加熱前に油をまぶすという方法もあります。ナスに少量の油をなじませておくと、皮の表面がコーティングされて酸素との接触を減らし、色止め効果が期待できます。これは特に炒め物やグリル料理などで活用しやすいテクニックです。

なお、ナスの鮮度も見落とせないポイントです。収穫から時間が経過したナスは、もともとの色素が不安定になっており、色止めの処理をしても変色しやすくなります。購入時には皮の張りや色の鮮やかさに注目し、できるだけ新鮮なものを選ぶと良いでしょう。

こうして見てみると、ナスの変色対策は難しいものではありませんが、いくつかの小さな工夫が積み重なって効果を発揮します。カット後のスピード、下処理の工夫、調理順の見直しといった点を意識することで、家庭でもプロのような仕上がりを実現することができます。ナスの美しい色合いを楽しみながら、美味しく調理してみてください。

なす 色止め 塩水の効果と手順

ナスの色止めをする際に、最も手軽で確かな効果が得られる方法の一つが「塩水に浸す」という手法です。特別な道具や調味料を使わず、家庭に常備されている塩と水だけで実践できることから、初心者でも失敗しにくく、多くの料理シーンで重宝されています。

そもそもナスの皮が紫色をしているのは、「アントシアニン」という色素によるものです。この色素は空気や水、熱、アルカリ性に反応して変化しやすいため、調理過程で酸化して色がくすんだり、茶色に変わってしまうことがあります。そこで登場するのが塩水です。塩にはアクを引き出す作用だけでなく、ナスの細胞壁を引き締め、色素が流出するのを防ぐ働きもあります。さらに、塩水に漬けることで空気との接触を減らし、酸化を防止することができます。

具体的な手順としては、まずボウルなどに500mlの水を入れ、そこに塩小さじ1(約5g)をしっかりと溶かします。ナスは切った直後から酸化が始まるため、カットしたらすぐにこの塩水に浸けましょう。時間は5〜10分が目安です。あまり長く漬けすぎると、ナスが水っぽくなってしまい、特に炒め物や揚げ物にした際にベチャッとした食感になる可能性があります。時間を守ることがポイントです。

漬け終わったあとは、キッチンペーパーや清潔な布巾で水気をしっかり拭き取ってから調理に使います。表面に水分が残っていると油と反応してはねやすくなり、揚げ物などでは危険な場合もあるので注意が必要です。また、塩分が少しナスに移るため、料理全体の味付けはやや控えめにしておくとバランスがとれます。

塩水での色止めは特に、ナスの色を引き立たせたい料理、たとえば焼きナスや味噌炒めなどに適しています。見た目の美しさだけでなく、アクを除くことでナス特有のえぐみや苦みも和らぎ、全体の味わいがよりまろやかになります。

このように、「塩水に浸す」というごく簡単な工程を加えるだけで、ナス料理の仕上がりが大きく変わります。ナスをよく使う方は、ぜひ日常的な下処理として取り入れてみてください。特別な技術がいらないからこそ、継続しやすく、料理の質を底上げする基本テクニックといえるでしょう。

なす 色止め 簡単にできる方法まとめ

ナスの色止めにはいくつかの方法がありますが、忙しい日常の中ではできるだけ手間をかけずに取り入れたいものです。ここでは、特別な道具や材料を使わず、すぐに試せる「簡単な色止めの方法」を3つ厳選してご紹介します。どれも家庭で手軽に実践できる内容なので、初心者の方でも安心して取り組めます。

まず1つ目は「塩水に浸す」方法です。これは最も基本的で、なおかつ失敗しにくい方法のひとつです。やり方はシンプルで、水500mlに塩小さじ1を溶かし、切ったナスを5〜10分ほど浸けておくだけ。塩にはアクを引き出す効果があるため、ナスの変色の原因となる酸化反応を抑えることができます。この方法は味にほとんど影響が出ないので、和洋中どんな料理にも使えるのが嬉しいポイントです。

次に紹介するのは「酢水に浸す」方法です。塩水よりも色止め効果がやや高く、ナスの皮の紫色をより鮮やかに保ちやすい特徴があります。酢の種類は白酢や米酢がおすすめで、水500mlに対して小さじ1〜2の酢を加えるのが目安です。5分ほど浸した後に軽く水洗いしてから使えば、酢の風味も気になりません。ただし、酢のにおいに敏感な方や、素材本来の風味を生かしたい料理では量や浸け時間を調整する工夫が必要です。

最後は「電子レンジで軽く加熱する」方法です。ナスを切ったあとにラップをして電子レンジで1〜2分ほど加熱するだけで、加熱によって酵素の働きを止めることができ、変色をある程度防げます。このとき注意したいのは、水分をしっかり拭き取ってから加熱することと、過加熱を避けることです。水分が多いと加熱ムラが出やすくなり、逆に変色を招く原因となります。加熱後はすぐに冷ますことで、鮮やかな色を保ちやすくなります。

このように、ナスの色止めには特別な技術が必要というわけではありません。塩水、酢水、電子レンジという3つの簡単な方法を覚えておくだけで、ナス料理の見た目をぐっと引き締めることができます。日常の調理に無理なく取り入れられる方法ばかりなので、その日の料理や目的に合わせて上手に使い分けてみてください。見た目が整うだけでなく、料理の完成度も一段とアップするはずです。

ナスの色止め 味噌汁での注意点

味噌汁にナスを加えると、料理に季節感と彩りを添えることができますが、調理方法を間違えると、鮮やかな紫色が失われてしまい、残念な見た目になることがあります。特に、ナスの皮の美しい色味は非常にデリケートで、少しの工夫を怠るだけで簡単に変色してしまうため、調理前の下処理や火加減に注意が必要です。

まず意識したいのは、ナスの下処理の重要性です。ナスを切った直後にそのまま鍋に入れてしまうと、空気に触れた瞬間から酸化が始まり、加熱によって急激に色素が壊れてしまいます。これを防ぐには、ナスを水にさらすだけでなく、塩水や酢水に5分ほど浸すのがおすすめです。例えば、水500mlに塩小さじ1を溶かした塩水や、酢小さじ1〜2を加えた酢水に浸けることで、ナスの皮に含まれるアントシアニン色素が安定し、加熱による色落ちを抑えることができます。

また、ナスの加熱順にも注意が必要です。ナスは出汁がまだ透明な段階、つまり味噌を加える前に火を通すのがベストです。味噌は酸性度がやや低く、加熱によってナスの色素と反応して色をくすませてしまうことがあります。そのため、ナスは味噌を入れる前に軽く煮ておき、ある程度火が通ってから味噌を加えるようにしましょう。ナスを先に炒めてから出汁を加えるという方法も有効で、皮を油でコーティングすることで酸素との接触を防ぎ、変色を防ぐ働きがあります。

味噌を加えるタイミングにも工夫が必要です。味噌は高温で加熱すると風味が飛びやすくなるだけでなく、ナスの色にも悪影響を及ぼすため、火を止める直前、または火を弱めた後に加えるのが理想です。ナスと味噌を一緒にグツグツ煮てしまうと、色が抜けやすくなるので、味噌は仕上げにそっと溶き入れる程度がちょうど良いでしょう。

さらに、味噌汁を美しく仕上げたい場合は、ナスの皮をあえて縞状にむいておくのも一つの方法です。こうすることで、色落ちしても全体の印象が崩れにくくなり、見た目にも上品な仕上がりになります。

このように、ナスを味噌汁に使う際には、下処理の工夫、火の入れ方、味噌を加えるタイミングといった複数の工程を丁寧に行うことが、美しい仕上がりにつながります。少し手間をかけるだけで、家庭の味噌汁がぐっと本格的な一品に変わりますので、ぜひ一つひとつのステップを大切にしてください。

茄子 色止め 酢を使う方法とコツ

ナスの色止めに酢を使う方法は、調理現場でも家庭でも広く活用されている基本的なテクニックです。特にナスは皮に含まれるアントシアニン系色素が非常にデリケートなため、切った直後から酸化が始まり、空気や熱、水に触れると一気に黒ずんでしまいます。酢はこの酸化反応を抑制し、色素の安定を助けてくれるため、色止めには最適な素材と言えるでしょう。

まず、基本のやり方について説明します。用意するのは、水500mlに対して酢小さじ1〜2を加えた酢水です。ここで使用する酢は、できるだけクセのない白酢や米酢が望ましいです。ナスを切ったらすぐにこの酢水に浸けて、5〜10分程度置きます。このとき「すぐに浸す」ことが非常に重要で、時間が経つほど酸化が進行し、変色が起こりやすくなります。

また、酢水に浸けたあとの処理も大切です。ナスの表面についた酢水は、料理の風味に影響を与えることがあるため、調理前にキッチンペーパーなどでしっかり水気を拭き取るようにしてください。特に、繊細な味付けの和食や薄味の煮物などでは、酢の風味が目立ちやすく、全体のバランスを崩してしまうこともあります。ですから、浸けすぎず、浸けた後の処理を丁寧に行うことが重要になります。

さらに、酢を使うことでナスの細胞がわずかに引き締まり、加熱後に形が崩れにくくなるというメリットもあります。ただし、加熱のしすぎには注意が必要です。酢水で処理されたナスは、火が通りやすくなる傾向にあるため、普段よりもやや短めの加熱時間を心がけると、食感を損なわずに仕上げることができます。

この方法は炒め物や煮物、蒸し料理などさまざまなレシピに応用可能です。特に、ナスの見た目が料理の印象を左右するような場面では、酢による色止めの効果が際立ちます。例えば、お弁当の彩りや、来客時のおもてなし料理などに使う際には、色鮮やかに保つことができるため、非常に重宝されます。

一方で、酢の種類や分量、ナスの鮮度、料理方法によって効果が変わることもあるため、いくつか試しながら自分なりの最適なバランスを見つけることも大切です。特に、ナスの鮮度が落ちていると色素がすでに不安定なため、どんな方法をとっても変色しやすくなる傾向があります。できるだけ新鮮なナスを選ぶことが、色止めを成功させるための第一条件といえるでしょう。

このように、酢を使ったナスの色止めは、簡単でありながら奥深い調理技法です。いくつかのコツを押さえるだけで、料理全体の完成度を高めることができるため、日常の調理にも積極的に取り入れていきたい方法のひとつです。

色止め 酢 何分がベストタイミング?

ナスの色止めに酢を使う方法は、多くの家庭で取り入れられている手軽で効果的な手段です。しかし、効果を最大限に発揮させるためには「浸ける時間」を適切に設定することが極めて重要です。酢の濃度や使用するナスの状態によっても変わってきますが、基本の目安とその理由を知ることで、失敗を防ぐことができます。

最も一般的で推奨される浸け時間は「5〜10分」です。この時間内であれば、ナスの皮に含まれるアントシアニン系色素を安定させ、変色を効果的に防ぐことができます。ナスは切った瞬間から空気と反応して酸化が始まりますが、酢に含まれる酸の作用によって、この酸化反応を抑えることが可能になります。5分という時間は、その効果を引き出すのに十分な目安とされており、短時間でありながら色味に変化をもたらします。

実際の手順としては、水500mlに対して酢小さじ1〜2を加えた酢水を用意し、そこにナスを切ってすぐに浸けます。この「切ったらすぐに浸す」というタイミングも非常に大切で、放置時間が長くなるほど酸化が進んでしまうため、手際よく進めることが色止めの鍵になります。5分経過した時点で、ナスの皮が鮮やかな紫色を保ちやすくなり、見た目にも美しい仕上がりが期待できます。

10分までなら浸けても大きな問題はありませんが、それ以上になると酢の酸味がナスの内部まで染み込み、調理後の風味に影響を与える可能性があります。特に、和風の煮物や味噌汁のように繊細な味付けを重視する料理では、酢の余計な香りがマイナスに働いてしまうこともあります。そのため、料理の種類によっては、短めの時間に留めることが望ましい場面もあるでしょう。

逆に、ピクルス風のマリネや南蛮漬けのように酢を積極的に活かした料理であれば、あえて10分近く浸けることで味の一体感が生まれます。このように、漬け時間は単に色止めのためだけでなく、仕上がりの風味にも関係してくるため、料理全体のバランスを見て調整することが求められます。

また、酢水に浸けたあとは、必ず水気をしっかり切ってから調理するようにしましょう。水気が残っていると、炒め物や揚げ物などの加熱調理で油はねの原因になったり、仕上がりの味がぼやけたりすることがあります。キッチンペーパーで軽く押さえるだけでも十分に水分を取ることができるので、忘れずに実施してください。

このように、「色止めに酢を使うなら5〜10分が最適」という基本を押さえたうえで、調理内容やナスの状態に応じて柔軟に調整することが、美味しく美しいナス料理を作るための第一歩になります。ちょっとした工夫と丁寧な処理が、仕上がりに大きな差を生み出すことを実感できるはずです。

なす 色 止めを調理法別に解説

茄子 色止め レンジ調理のポイント

なす 色落ち 理由とその防止策

なす 色止め 重曹の使い方と注意点

蒸しなすの色止めは?正しい手順とは

茄子の漬物で色止めするにはどうしたらいいですか?

色止めがうまくいかない時の対処法

茄子 色止め レンジ調理のポイント

電子レンジは調理の手間を省き、時間を大きく短縮してくれる便利な調理器具です。ナスを調理する際にもよく使われますが、加熱による変色が起きやすいという難点も抱えています。特に、皮の鮮やかな紫色が茶色っぽくなってしまうと、せっかくの料理の見た目が損なわれてしまいます。こうした色落ちを防ぎ、美しく仕上げるためには、電子レンジ調理特有のポイントを押さえる必要があります。

まず理解しておきたいのは、ナスに含まれる色素「アントシアニン」がとても繊細であるということです。この色素は水溶性で、熱や酸素に触れることで簡単に分解されてしまいます。特に電子レンジ加熱は、内部から急激に熱が加わるため、ナスの細胞構造が壊れやすくなり、色素が一気に失われることが多いのです。

その対策として有効なのが、加熱前にナスを「酸性または塩分を含む液体」にさらすことです。酢水や塩水を使って短時間(約5分)漬けておくだけで、アントシアニンの色素が安定しやすくなります。酢水であれば水500mlに対して酢小さじ1〜2、塩水の場合は塩小さじ1を溶かして使用するとよいでしょう。浸け終えた後は、余分な水分をキッチンペーパーで丁寧に拭き取ることが大切です。水分が多いまま加熱すると蒸気によって加熱ムラが起き、変色が促進されてしまうことがあります。

もう一つのポイントは、ナスをラップでしっかり包むことです。耐熱皿に並べてからラップを密着させるようにかけることで、加熱中の酸素の侵入を防ぎ、色落ちを最小限に抑えることができます。また、ラップ内の蒸気で加熱されるため、加熱ムラも起きにくく、ふっくらとした仕上がりが期待できます。

加熱時間にも注意が必要です。ナスは加熱しすぎると急激に色が悪くなるだけでなく、柔らかくなりすぎて食感まで損なわれてしまうことがあります。一般的には600Wの電子レンジで1分半〜2分程度が目安ですが、ナスの大きさやカットの厚さによっても異なるため、途中で様子を見ながら調整することが重要です。

さらに、加熱直後の扱いにも工夫が必要です。ナスは調理後も余熱でどんどん火が通るため、レンジから出したらすぐに冷ますことがポイントです。室温で冷ますだけでなく、冷水や氷水にさっと浸けることで、余熱による変色を防ぐことができます。ただし、冷水に長時間浸すと水っぽくなるため、短時間で引き上げ、水分を軽くふき取ってから盛り付けるとよいでしょう。

このように、電子レンジを使ってナスを調理する際には、「事前の下処理」「密閉」「加熱時間の調整」「迅速な冷却」といったポイントを押さえることで、色鮮やかなナスを保ったまま美味しく仕上げることが可能です。ほんのひと手間を加えるだけで、食卓の印象が大きく変わることを実感できるはずです。

なす 色落ち 理由とその防止策

ナスの鮮やかな紫色は、料理に彩りと華やかさを与える大切な要素です。しかし、調理や保存の段階で色が落ちてしまい、黒ずんだり茶色っぽくなった経験を持つ方も多いのではないでしょうか。ナスの色落ちは見た目だけでなく、食欲や料理全体の印象にも大きな影響を与えます。そのため、色落ちの原因を正しく理解し、適切な対処をすることが非常に重要です。

まず、ナスの紫色は「ナスニン」と呼ばれるアントシアニン系の色素によって生まれます。この色素は水溶性で、非常に繊細な性質を持っています。空気に長時間触れることで酸化し、また熱やアルカリ性の環境にも弱いため、調理中のちょっとした工程で色が失われることがあるのです。特に、水に長時間さらしたり、高温で加熱しすぎたりすると、ナスニンが分解され、色落ちが顕著になります。

ここで覚えておきたい防止策の一つが、ナスを切った直後に行う下処理です。ナスは切った瞬間から酸化が始まるため、できるだけ早く水にさらすことでアクの発生を抑えることができます。ただし、ただの水に長く浸けてしまうと、アントシアニンも一緒に流れ出してしまうため注意が必要です。目安は5〜10分程度で、さらに塩や酢を少量加えることで、ナスを酸性の環境に置くことができ、色素が安定しやすくなります。

加熱調理にも工夫が必要です。ナスを炒める、煮るといった工程に入る前に、軽く油をまぶしておくと良いでしょう。これは、油がナスの表面を薄くコーティングし、空気との接触を減らすことで酸化を防ぐ効果が期待できるためです。特にフライパンでの加熱は高温になりやすく、ナスニンの分解が進みやすいので、中火以下で手早く加熱するのがポイントです。また、皮の部分をこすりすぎたり、ピーラーで無理にむいたりすると、色素の層が傷ついて色落ちしやすくなるため、丁寧な扱いも欠かせません。

さらに、ナスの保存方法にも注意が必要です。カット後のナスはできるだけ空気に触れさせないよう、密閉容器やラップで包んで冷蔵保存するのが基本です。ただし、ナスは低温障害を起こしやすいため、野菜室などやや温度の高い場所に保管すると安心です。保存期間が長くなる場合には、一度加熱してから冷凍することで変色を抑えることができます。

なお、ナスの種類や鮮度によっても色落ちのしやすさは異なります。収穫から時間が経ったナスや、皮が薄く傷つきやすい品種は、特に色落ちしやすいため、できるだけ新鮮なものを選び、早めに使い切るのが理想です。

このように、ナスの色落ちは水分、酸素、熱、アルカリ性といった複数の要因が絡んで生じるものです。しかし、それぞれに合った防止策をしっかりと実践することで、美しい色をキープしながら料理を仕上げることは十分可能です。少しの手間と工夫が、ナス料理の完成度を大きく左右するということを覚えておくとよいでしょう。

なす 色止め 重曹の使い方と注意点

ナスの色止め方法には複数の選択肢がありますが、その中でも「重曹」を使う方法は、家庭でも比較的手軽に取り入れられるテクニックの一つです。とはいえ、重曹の扱いにはコツが必要で、適切な使用方法を守らなければ、せっかくの料理を台無しにしてしまう可能性もあります。ナスの色を美しく保ちながら、風味や食感を損なわないためには、重曹の特性を正しく理解しておくことが重要です。

まず、重曹の性質について説明します。重曹は弱アルカリ性の成分で、ナスの皮に多く含まれる「アントシアニン」という色素に対して反応し、色が安定しやすくなるという特徴があります。このアルカリの働きによって、ナス本来の紫色がより鮮やかに保たれやすくなるのです。そのため、特に煮物や漬物などで視覚的な美しさを演出したいときに重宝される方法です。

では、実際の使用手順を詳しく見ていきましょう。一般的には水1リットルに対して重曹小さじ1/2の割合で「重曹水」を作り、そこにカットしたナスを2〜3分間ほど浸します。この時間設定には特に注意が必要です。長く浸けすぎると、ナスの組織が壊れやすくなり、調理中に崩れたり、ぐにゃっとした食感になってしまうことがあるからです。特に、炒め物や揚げ物など、しっかりとした食感が求められる料理には不向きな手法とも言えます。

また、重曹には独特の風味があり、そのまま調理に使うと料理に苦みやえぐみが残ることがあります。そのため、重曹水に浸けたあとは必ずたっぷりの流水でナスをしっかりと洗い流すことが必要です。ここで手を抜いてしまうと、仕上がりの味に違和感が残ることになりかねません。特に味の繊細さが求められる和食では、風味の変化が顕著に現れるため注意が必要です。

さらに、重曹には「やわらかくする」という性質もあります。これは一見便利なように思えますが、用途を誤ると逆効果です。ナスを柔らかくしすぎてしまうと、歯ごたえがなくなり、料理のバランスが崩れてしまいます。特に短時間で火を通す料理や、皮の張りを活かしたいレシピでは、重曹の使用は避けた方が無難です。

このように、重曹による色止めは確かに効果がある一方で、扱いを間違えると食感や風味に悪影響を及ぼしてしまいます。見た目の美しさと味のバランスを両立させるには、まず重曹を使うべき料理なのかどうかを判断し、そのうえで適量・適時間を守って処理することが肝心です。

最後に補足すると、重曹を使う方法は必ずしも万人向けではありません。食材の扱いに慣れていない方や、シンプルな味付けを好む方は、酢や塩を使ったより穏やかな色止め方法の方が失敗しにくく、安心して使えるかもしれません。選択肢の一つとして重曹を知っておくのは有効ですが、それを「いつ・どのように使うか」が、より良いナス料理を作るカギになります。

蒸しなすの色止めは?正しい手順とは

蒸しなすは、油を使わずに調理できる点で健康志向の方に人気の料理です。特に夏場には冷やして食べるなど、さっぱりとした食感が楽しめる一品として重宝されます。ただし、調理の過程でナスの鮮やかな紫色が失われてしまうことがあり、それが「見た目が悪い」と感じさせる原因になります。見栄えよく仕上げるためには、色止めの正しい手順を把握しておくことが欠かせません。

まず大切なのは、ナスをカットした直後の酸化を防ぐ処理です。ナスの皮に含まれるアントシアニンという色素は、空気や熱の影響を受けて変色しやすい性質があります。この酸化を抑えるには、カット後すぐに酢水または塩水にさらすのが基本です。酢水の場合は水500mlに対して酢小さじ1〜2、塩水であれば塩小さじ1程度を目安にし、5分程度の浸漬が効果的です。この処理により、加熱時に色素が分解されにくくなり、美しい紫色を保ちやすくなります。

次に注意すべきは、ナスの水気の扱い方です。酢水・塩水から引き上げた後は、キッチンペーパーなどでしっかりと水分を拭き取りましょう。水気が残っていると、蒸し器内で蒸気と混ざって皮がブヨブヨになったり、色素が流れ出たりする原因になります。また、蒸す際の並べ方にも工夫が必要です。皮の色を保つためには、皮の面を上にして並べると、蒸気による過剰な刺激を避けることができます。

蒸し時間は中火で5〜6分が基本ですが、ナスの大きさや厚さによって多少前後します。加熱しすぎるとアントシアニンが熱で分解され、皮が茶色く変色してしまうため、調整しながら加熱時間を見極める必要があります。透明感が出てきたら加熱を止めるタイミングです。

さらに重要なのが、蒸し終えた後の処理です。蒸しなすは熱が残りやすいため、放置しておくと余熱によって変色が進む恐れがあります。このタイミングで冷水や氷水にさっと浸けて冷やすことで、色の劣化を防ぐと同時に、食感も引き締まります。冷却は1〜2分程度で十分ですので、過度に浸けすぎないように注意しましょう。

また、ナスの種類や鮮度によっても仕上がりは大きく左右されます。皮が薄くてツヤのある、収穫から間もないナスを選ぶと、色止めの効果も得やすくなります。古いナスや皮が硬い品種は色落ちしやすい傾向があるため、使用する素材の見極めも大切です。

このように、蒸しなすの色を美しく仕上げるためには、切った直後の下処理から始まり、蒸し方、冷却に至るまで、一連の工程を丁寧に行うことが求められます。どれか一つでも手を抜くと、せっかくの工夫が無駄になることもあるため、手順全体を意識して取り組むことが美しい蒸しなすへの近道です。

茄子の漬物で色止めするにはどうしたらいいですか?

茄子の漬物をきれいな紫色に仕上げたいと願うのは、多くの家庭料理愛好者にとって共通の思いです。しかし実際には、せっかく漬けても変色してしまい、理想の見た目からかけ離れてしまうことがあります。ナス特有の深い色味を活かしながら、美しく仕上げるには、いくつかの正しい手順と工夫が必要です。

最初に注目したいのは、「漬ける前の下処理」です。ナスは空気に触れると酸化しやすく、すぐに褐変してしまいます。そのため、カットしたらできるだけ早く塩を使って下漬けを行い、水分をしっかり抜きましょう。目安としては、ナスの重量に対して約3%の食塩をまぶし、2~3時間ほど置くのが基本です。この工程でナスの細胞壁が引き締まり、後から加える酢やミョウバンなどの色止め成分がより浸透しやすくなります。

次に重要なのが、「色素を安定させる成分の追加」です。漬物作りでよく使われるミョウバンには、ナスの皮に含まれるアントシアニンという天然色素の変化を抑える働きがあります。水500mlに対してミョウバン小さじ1/2を溶かし、その液にナスを浸すことで、くすんだ色になるのを防げます。ただし、ミョウバンは過剰に使うと独特の渋みが出ることがあるため、量をしっかり測ることが大切です。酢を加える方法も効果的で、pHを酸性に保つことで色の鮮やかさをキープできます。酢は風味にも影響するので、穀物酢を少量加える程度に抑えるとバランスが取りやすくなります。

また、漬け込み時の「酸素の遮断」も見落とせないポイントです。切り口が空気に触れるとすぐに酸化が進むため、ビニール袋やラップでしっかり包み込んでから容器に詰めると効果的です。できれば空気を抜いて真空に近い状態にすると、さらに色落ちを防げます。こうした工夫が、漬物の発色を安定させる大きなカギとなります。

素材選びも重要です。漬物に向いているナスは、皮が厚めで張りがあり、ヘタがピンとしている新鮮なもの。収穫から時間が経っているナスは皮の色素が不安定になっており、変色しやすくなります。選ぶ際にはツヤと弾力を基準にするとよいでしょう。

保存の段階でも気を抜かないことが大切です。完成したナスの漬物は、密閉容器に入れて冷蔵庫で保存し、できるだけ早く食べきるようにします。時間の経過とともに色や食感は変化していくため、美しさを保ちたいなら2〜3日以内を目安にしましょう。

このように、茄子の漬物で美しい色を保つには、下漬けから漬け液の調整、酸素遮断、素材選び、そして保存方法まで、すべての工程において丁寧な対応が求められます。どれか一つでも手を抜いてしまうと、思ったような仕上がりにはなりません。逆に言えば、一つひとつの工夫を意識することで、鮮やかで美味しい茄子の漬物を作ることができるのです。

色止めがうまくいかない時の対処法

ナスの色止めを意識して調理しているのに、なぜか毎回うまくいかない…。そんな経験をお持ちの方は多いかもしれません。丁寧に手順を踏んでいるつもりでも、ナスの色が思い通りに残らず、見た目が悪くなってしまうことはよくあります。ここでは、色止めがうまくいかないときに見直すべきポイントと、すぐに実践できる対処法について詳しく紹介します。

まず、色止めで失敗しやすい原因の一つに「処理のタイミング」があります。ナスは切ってから空気に触れている時間が長くなると、すぐに酸化が進んで変色してしまいます。そのため、切ったらすぐに色止め処理を行うことが重要です。たとえば酢水や塩水に漬ける際は、できるだけスピーディーに行うことで変色を防ぎやすくなります。時間に余裕を持ちたい場合は、先にボウルに酢水を作っておき、ナスを切ったそばからすぐに入れていくと効果的です。

また、「液体の濃度」も結果に大きく影響します。酢水が薄すぎると色止めの効果が弱くなり、逆に濃すぎるとナスの風味を損なったり、色が抜けてしまうこともあります。目安としては、水500mlに対して酢大さじ1~2、塩であれば小さじ1程度がバランスの取れた濃度です。そして5分前後の浸け時間を守ることも忘れないようにしましょう。

一方で、「加熱方法」による失敗も多く見受けられます。ナスは加熱によって色素であるアントシアニンが壊れやすく、特に高温・長時間の加熱には弱いです。フライパン調理では強火で炒め過ぎないよう注意し、電子レンジを使う場合もラップをふんわりかけて蒸気を逃しつつ、加熱時間を短めに設定するのがポイントです。また、蒸し料理では、蒸し終わった直後に氷水などで急冷することで、色をきれいに閉じ込めることができます。

それでも思ったような仕上がりにならなかったときには、「色の補正」を試みる方法もあります。例えば、出来上がった料理の上に少量の酢やレモン汁をかけると、アントシアニンが酸性の環境で鮮やかに発色するため、色が戻ったように見える場合があります。ただし、風味が変化する可能性があるため、量はほんの少しにとどめてください。

さらに意外と見落とされがちなのが、「ナス自体の鮮度」です。鮮度の落ちたナスは皮の色素が不安定になりやすく、どれだけ色止めの手順を丁寧にこなしても、変色を完全には防げないことがあります。スーパーなどで購入する際には、皮にツヤがあり、ヘタがしおれていない新鮮なものを選びましょう。家庭菜園で採れたナスであれば、収穫直後のものが最も効果的です。

最後に大切なのは、「原因を切り分けて考える姿勢」です。色止めの失敗は一つの要因だけでなく、複数の要素が重なって起きることがほとんどです。水温・濃度・時間・加熱方法・ナスの鮮度など、どこに問題があったのかを丁寧に振り返ることで、次回はより確実に色を保つことができるはずです。

少しの工夫と観察を重ねていくことで、見た目も美しいナス料理に近づけます。うまくいかなかったときこそ、改善のチャンスと捉えて一つずつ試してみましょう。

なす 色 止めの基本と応用を総まとめ

ナスの変色は主に酸化によって起こる

切ったらすぐに水にさらすことで酸化を抑えられる

塩水に浸すとアク抜きと色止めの両方ができる

酢水はアントシアニンの安定化に特に効果がある

酢水や塩水の浸漬時間は5〜10分が目安

電子レンジ調理ではラップで密閉し加熱時間を短めにする

蒸しなすは加熱後すぐに冷却すると色落ちを防げる

味噌汁では味噌を入れる前にナスを煮ると変色しにくい

色止め後はしっかり水気を拭き取ることで加熱ムラを防げる

重曹は色止め効果が高いが苦味や柔らかくなりすぎるリスクがある

加熱前に油をなじませると空気との接触を減らせる

漬物ではミョウバンや酢の使用で発色を安定させられる

酢を使う場合は風味への影響も考慮する必要がある

色止めが失敗する場合は処理のタイミングや濃度を見直す

ナスは鮮度が命であり新鮮なものほど色止めが成功しやすい

おすすめ記事

-

ナス プランター サイズの正解は?初心者でも失敗しない選び方

2025/6/8

ナスをプランターで育てるとき、最初に気になるのが「ナス プランター サイズ」の問題ではないでしょうか。適したサイズのプランターを選ぶことは、ナス栽培の成功率を大きく左右する基本中の基本です。実際、「ナ ...

-

ナス を 生 で 食べるときの正しい下処理と保存法

2025/6/8

ナスを生で食べるという食べ方に関心を持つ方が増えつつありますが、それと同時に「ナスを生で食べても大丈夫ですか?」という疑問や不安を抱える方も多く見られます。ナスは通常、焼きなすや揚げなすといった加熱調 ...

-

ナス 発芽 日数と成功のコツを初心者向けに完全解説

2025/6/8

ナスを種から育てたいと考えている方にとって、まず気になるのは「ナスはどのくらいで発芽しますか?」という基本的な疑問ではないでしょうか。発芽の成功はその後の育苗や定植、収穫にまで大きな影響を与えるため、 ...

-

なす 1 個 重 さは何グラム?種類別に徹底比較

2025/6/8

日常の料理や食材の買い物で、「なす 1 個 重 さ」がどのくらいなのかを気にしたことはありませんか?レシピに「ナス1本」と書かれていても、実際の重さには大きな個体差があり、調理結果にばらつきが出る原因 ...

-

なす 皮 が 硬い原因と柔らかくする方法を徹底解説

2025/6/8

なすを調理していると、「なす 皮 が 硬い」と感じてしまい、思うように料理が仕上がらなかった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。皮が固いままだと口当たりが悪く、せっかくの料理も台無しになってし ...